Das Zitat der Woche

.

Der Autor in der Postmoderne

Andreas Pfister

.

Die Vorstellung von Autorschaft in der Postmoderne verändert sich mit der künstlerischen Praxis. Während der Autor der Moderne sein Kunstwerk als neu und nie dagewesen darstellt, nimmt der Autor der Postmoderne Bezug auf die Herkunft seines Materials. Beim Verwenden von fremden Texten, Stilrichtungen, Gattungen, Epochen usw. handelt es sich aber nicht um schlichte Nachahmung. Der entscheidende Unterschied zur Nachahmung liegt in der postmodernen Brechung, das heisst in der produktiven Aneignung dieser Formen, Stoffe und Inhalte durch den Autor. Trotzdem gilt diese Form von künstlerischer Leistung für die traditionelle Auffassung von Genialität als minderwertig, weil sie darin keine Neuschöpfung, sondern nur eine Weiterverarbeitung von Bestehendem sieht. Und so werfen Kritiker aus Positionen der Moderne dem Autor der Postmoderne Selbstüberschätzung vor. Aus ihrer Perspektive bleibt der Autor der Postmoderne im Gegensatz zum wahren Schöpfer letztlich ein Epigone. Diesem Werturteil zufolge vermittelt der Autor der Postmoderne bloss vorhandene Kunst und kompiliert Bestehendes mehr oder weniger beliebig zu etwas halb Eigenem.

Die Postmoderne kontert diese Herabsetzung mit einer Doppelbewegung: Zum einen glauben Autoren der Postmoderne nicht länger an den Mythos des prometheischen Genies, das Neues und Eigenes ohne Übernahme von Fremdem hervorbringt. Vielmehr sieht die Postmoderne im Beharren auf Originalität und Innovation eine verlogene Überheblichkeit und eine Verdrängung dessen, was sie für realistischer hält; nämlich dass Kunstschaffen immer – ob bewusst oder unbewusst – Übernahme von Bestehendem impliziert. Zum anderen wird der produktive Umgang mit fremdem Material zum eigentlichen Kunstschaffen aufgewertet. Die Postmoderne betont, dass sich dieses unterbewertete Weitervermitteln, Kompilieren und angeblich epigonale Nachahmen zu einer vollwertigen künstlerischen Praxis im Sinne der Genie-Ästhetik entwickelt hat. Im Umgang mit dem bestehenden Material hat sich der Autor der Postmoderne den Kriterien der Originalität und Innovation zu stellen. Es ist letztlich die Qualität dieses «Rückgriffs«», die den postmodernen Autor der Postmoderne vom Epigonen unterscheidet.In der Spätphase der Postmoderne stellt sich heraus, dass sich originales Künstlertum bei Autoren der Moderne bzw. Postmoderne zwar in unterschiedlichen künstlerischen Praktiken ausdrückt. So lässt sich beispielsweise das Vexierspiel der deutschen postmodernen Literatur in den achtziger Jahren als eine neue, eine postmoderne Form von Originalität verstehen. Trotzdem bleibt die Postmoderne mindestens in ihrer Spätphase, d.h. ab den achtziger Jahren – von der traditionellen Auffassung originalen Schöpfertums geprägt. Trotz der unterschiedlichen künstlerischen Praktiken von Autoren der Moderne bzw. Postmoderne haben sich grundsätzliche Prinzipien der Genie-Ästhetik wie Originalität und Innovation auch in der Postmoderne durchgesetzt – paradoxerweise trotz deren Kritik am Geniekult. Im Zeichen der Anonymität angetretene «DJ’s» werden zu Stars hochgejubelt, ihre Namen sind heute allgemein bekannt.

Im Literaturbetrieb ist der Starrummel traditionell weniger ausgeprägt, doch auch hier bleibt die Person des Autors zentral wichtig. Der Autor in der Postmoderne erweist sich damit als ein weiterer Erbe des Genie-Gedankens des 18. Jahrhunderts. Gleichzeitig ist er ein Erbe des Autors der Moderne. Der Autor der Postmoderne führt in verschiedener Hinsicht dessen Gestus fort: Auch in der Postmoderne strebt der Autor nach Originalität als zentralem Wert. Doch im Gegensatz zum Autor der Moderne schlägt er dazu einen anderen Weg ein: Er geht davon aus, dass seine eigene Stimme eine fremde Stimme ist und kann sich fragen, wer und was durch ihn hindurch spricht. Indem er nach der Herkunft seiner fremden Stimmen sucht, erhofft er sich – wie vor ihm der Autor der Moderne – immer wieder Befreiung von unbewusster Fremdbestimmung. ■

(Aus Dr. Andreas Pfister: Der Autor in der Postmoderne, Dissertation, Philosophische Fakultät der Universität Freiburg/CH, 2004 http://ethesis.unifr.ch/theses/downloads.php?file=PfisterA.pdf )

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Dichtung im Spiel und das Spiel in der Dichtung

Sigmund Freud

.

Uns Laien hat es immer mächtig gereizt zu wissen, woher diese merkwürdige Persönlichkeit, der Dichter, seine Stoffe nimmt, und wie er es zustande bringt, uns mit ihnen so zu ergreifen, Erregungen in uns hervorzurufen, deren wir uns vielleicht nicht einmal für fähig gehalten hätten. Unser Interesse hierfür wird nur gesteigert durch den Umstand, daß der Dichter selbst, wenn wir ihn befragen, uns keine oder keine befriedigende Auskunft gibt, und wird gar nicht gestört durch unser Wissen, daß die beste Einsicht in die Bedingungen der dichterischen Stoffwahl und in das Wesen der poetischen Gestaltungskunst nichts dazu beitragen würde, uns selbst zu Dichtern zu machen. Wenn wir wenigstens bei uns oder bei unsergleichen eine dem Dichten irgendwie verwandte Tätigkeit auffinden könnten! Die Untersuchung derselben ließe uns hoffen, eine erste Aufklärung über das Schaffen des Dichters zu gewinnen. Und wirklich, dafür ist Aussicht vorhanden; – die Dichter selbst lieben es ja, den Abstand zwischen ihrer Eigenart und allgemein menschlichem Wesen zu verringern; sie versichern uns so häufig, daß in jedem Menschen ein Dichter stecke; und daß der letzte Dichter erst mit dem letzten Menschen sterben werde.

Sollten wir die ersten Spuren dichterischer Betätigung nicht schon beim Kinde suchen? Die liebste und intensivste Beschäftigung des Kindes ist das Spiel. Vielleicht dürfen wir sagen: jedes spielende Kind benimmt sich wie ein Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft, oder, richtiger gesagt, die Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt. Es wäre dann unrecht, zu meinen, es nähme diese Welt nicht ernst; im Gegenteile, es nimmt sein Spiel sehr ernst, es verwendet große Affektbeträge darauf.

Der Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit. Das Kind unterscheidet seine Spielwelt sehr wohl, trotz aller Affektbesetzung, von der Wirklichkeit und lehnt seine imaginierten Objekte und Verhältnisse gerne an greifbare und sichtbare Dinge der wirklichen Welt an. Nichts anderes als diese Anlehnung unterscheidet das »Spielen« des Kindes noch vom »Phantasieren«.

Der Dichter tut nun dasselbe wie das spielende Kind; er erschafft eine Phantasiewelt, die er sehr ernst nimmt, d.h. mit großen Affektbeträgen ausstattet, während er sie von der Wirklichkeit scharf sondert. Und die Sprache hat diese Verwandtschaft von Kinderspiel und poetischem Schaffen festgehalten, indem sie solche Veranstaltungen des Dichters, welche der Anlehnung an greifbare Objekte bedürfen, welche der Darstellung fähig sind, als ‘Spiele’: ‘Lustspiel’, ‘Trauerspiel’, und die Person, welche sie darstellt, als ‘Schauspieler’ bezeichnet.

Aus der Unwirklichkeit der dichterischen Welt ergeben sich aber sehr wichtige Folgen für die künstlerische Technik, denn vieles, was als real nicht Genuß bereiten könnte, kann dies doch im Spiel der Phantasie, viele an sich eigentlich peinliche Erregungen können für den Hörer und Zuschauer des Dichters zur Quelle der Lust werden. Verweilen wir einer anderen Beziehung wegen noch einen Augenblick bei dem Gegensatz von Wirklichkeit und Spiel! Wenn das Kind herangewachsen ist und aufgehört hat zu spielen, wenn es sich durch Jahrzehnte seelisch bemüht hat, die Wirklichkeiten des Lebens mit dem erforderlichen Ernst zu erfassen, so kann es eines Tages in eine seelische Disposition geraten, welche den Gegensatz zwischen Spiel und Wirklichkeit wieder aufhebt. Der Erwachsene kann sich darauf besinnen, mit welchem hohen Ernst er einst seine Kinderspiele betrieb, und indem er nun seine vorgeblich ernsten Beschäftigungen jenen Kinderspielen gleichstellt, wirft er die allzu schwere Bedrückung durch das Leben ab und erringt sich den hohen Lustgewinn des ‘Humors’. Der Heranwachsende hört also auf zu spielen, er verzichtet scheinbar auf den Lustgewinn, den er aus dem Spiele bezog. Aber wer das Seelenleben des Menschen kennt, der weiß, daß ihm kaum etwas anderes so schwer wird wie der Verzicht auf einmal gekannte Lust. Eigentlich können wir auf nichts verzichten, wir vertauschen nur eines mit dem anderen; was ein Verzicht zu sein scheint, ist in Wirklichkeit eine Ersatz- oder Surrogatbildung. So gibt auch der Heranwachsende, wenn er aufhört zu spielen, nichts anderes auf als die Anlehnung an reale Effekte; anstatt zu ‘spielen’, ‘phantasiert’ er jetzt. Er baut sich Luftschlösser, schafft das, was man Tagträume nennt. Ich glaube, daß die meisten Menschen zuzeiten ihres Lebens Phantasien bilden. Es ist das eine Tatsache, die man lange Zeit übersehen und deren Bedeutung man darum nicht genug gewürdigt hat.

Das Phantasieren der Menschen ist weniger leicht zu beobachten als das Spielen der Kinder. Das Kind spielt zwar auch allein oder es bildet mit andern Kindern ein geschlossenes psychisches System zum Zwecke des Spieles, aber wenn es auch den Erwachsenen nichts vorspielt, so verbirgt es doch sein Spielen nicht vor ihnen. Der Erwachsene aber schämt sich seiner Phantasien und versteckt sie vor anderen, er hegt sie als seine eigensten Intimitäten, er würde in der Regel lieber seine Vergehungen eingestehen als seine Phantasien mitteilen. Es mag vorkommen, daß er sich darum für den einzigen hält, der solche Phantasien bildet, und von der allgemeinen Verbreitung ganz ähnlicher Schöpfungen bei anderen nichts ahnt. Dies verschiedene Verhalten des Spielenden und des Phantasierenden findet seine gute Begründung in den Motiven der beiden einander doch fortsetzenden Tätigkeiten. Das Spielen des Kindes wurde von Wünschen dirigiert, eigentlich von dem einen Wunsche, der das Kind erziehen hilft, vom Wunsche: groß und erwachsen zu sein. Es spielt immer »groß sein«, imitiert im Spiel, was ihm vom Leben der Großen bekannt geworden ist. Es hat nun keinen Grund, diesen Wunsch zu verbergen. Anders der Erwachsene: dieser weiß einerseits, daß man von ihm erwartet, nicht mehr zu spielen oder zu phantasieren, sondern in der wirklichen Welt zu handeln, und anderseits sind unter den seine Phantasien erzeugenden Wünschen manche, die es überhaupt zu verbergen not tut; darum schämt er sich seines Phantasierens als kindisch und als unerlaubt. ■Aus Sigmund Freud, Der Dichter und das Phantasieren, Wien 1908

.

.

.

Jessica Riemer: «Rilkes Frühwerk in der Musik»

.

«O Herr, gib jedem seinen eignen Tod»

Christian Busch

.

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Um sich Rilke und seinem Werk weiter zu nähern, bedarf es daher vieler und vielfältiger Wege. Jessica Riemer geht in ihrer umfangreichen, sehr fundierten und beziehungsreichen Arbeit den Weg über die Rezeptionsgeschichte und die Rezeptionsästhetik mit dem Schwerpunkt auf dem Frühwerk und der Todesthematik. Eine besondere Berücksichtigung erhalten die zahlreichen musikalischen Vertonungen, denen Rilkes Texte als Inspiration, Thema oder Deutung zu Grunde liegen. Sie alle dokumentieren die Modernität, Aktualität und Zeitlosigkeit von Rilkes Texten.

Rilke-Grab auf dem Bergfriedhof Raron (Schweiz)

Von maßgeblicher Bedeutung ist zunächst Rilkes eigener ambivalenter Todesbegriff, der «eigne» und der «kleine» Tod, der in der nur wenig beachteten Erzählung «Das Christkind» (1893) thematisiert wird. Vor dem Hintergrund seiner großen Affinität zum Tod unterscheidet er den «eignen» oder vollkommenen Tod, der als Teil des Lebens akzeptiert wird («Der Tod wächst aus dem Leben nämlich heraus wie eine Frucht aus einem Baum») vom «kleinen» Tod, dem Sterben in anonymisierter, den Tod leugnender Form.

Die enge Verbindung von Tod und Leben setzt sich fort in der an Sigmund Freud orientierten Dialektik von Lebens- (Eros) und Todestrieb (Thanatos). Der Tod in der Schlacht von Cornet, dem Titelhelden der Prosadichtung «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph», erscheint als letzte Steigerung des Lebensgefühls, unmittelbar nach der Liebesnacht mit der Gräfin.

Nach einem Verweis auf die unsägliche Rezeption im Nationalsozialismus, aber auch schon im 1. Weltkrieg, beschäftigt sich Jessica Riemer in der Folge ihrer nun deutlich interdisziplinär angelegten Arbeit mit der äußerst umfangreichen musikalischen Rezeption nach 1945, von denen hier nur einige genannt werden können.

Rilkes Gedicht «O Herr, gib jedem seinen eignen Tod» aus dem Stundenbuch wird in Karl Schiskes 1946 komponiertem Oratorium «Vom Tode» zum Leitmotiv und roten Faden, das im Epilog die höchste Steigerung in der Schlussfuge erfährt. Im «eignen» Tod erfährt das lyrische Ich die Erlösung, die Schiskes im Krieg verstorbenen Bruder (der «kleine» Tod) versagt blieb.

Ein weiteres Beispiel – auch für die enge Verwandtschaft von Musik und Literatur – erläutert die Autorin in der 1969 uraufgeführten «Symphonie vom Tode» (Nr. 14 op. 135) von Dimitri Schostakowitsch, in welcher der Komponist die Unterdrückung des Künstlers in der sozialistischen Gesellschaft anprangert. Krankheit, Unterdrückung und Todesangst prägen Schostakowitsch in dieser Zeit, und auch sein Werk, seine Todesauffassung – entgegen der von Rilke – bleibt rein pessimistisch. Die Interferenz entsteht dann auch durch Rilkes Gedicht «Der Tod des Dichters» aus den Neuen Gedichten.

Die Analyse der 2005 uraufgeführten Symphonie Nr. 8, im Untertitel «Lieder der Vergänglichkeit» genannt, von Krzysztof Penderecki bringt wieder eine stärkere und engere Identifikation mit Rilkes Botschaften zum Vorschein. Auch hier fungieren in der Thematik von Herbst, Vergänglichkeit und Tod seine Gedichte «Ende des Herbstes» und der berühmte «Herbsttag» als roter Faden. Penderecki teilt Rilkes Auffassung vom Tod als höhere Stufe des Lebens, die sich in seiner Symphonie wie ein persönliches, religiöses Glaubensbekenntnis widerspiegelt.

Auch die Liederzyklen von Rilkes Freund Ernst Krenek und Alois Bröder stellen den Prozess von Werden und Vergehen als einen Kreislauf dar und betonen somit Rilkes ambivalentes Todesverständnis, welche musikalisch durch Dur- und Moll-Wechsel und das Gegenüberstellen von dynamischen Kontrasten umgesetzt sind.

Im letzten Kapitel ihrer Arbeit geht Riemer auf die 20(!), jeweils höchst unterschiedliche Rilke-Rezeptionen offenbarende Vertonungen von Rilkes Cornet ein. Unter diesen nimmt das den Tod als Erlösung interpretierende Konzertmelodram des in Theresienstadt inhaftierten Victor Ullmann – nicht nur auf Grund der Umstände – eine Sonderstellung ein.

Jessica Riemers Untersuchung ist Zeugnis einer jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Dichter, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Besser lässt sich die Zeitlosigkeit von Rilkes Texten nicht untermauern.

Jessica Riemers nahezu enzyklopädische Arbeit über Rilke und dessen Rezeption stellt nicht nur wegen der interdisziplinär geführten Darstellung einen Meilenstein in der Rilke-Forschung dar. Sie ist Zeugnis einer jahrelangen, intensiven und kompetenten Auseinandersetzung mit dem Dichter, seinen Texten und Rezipienten, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Eindrucksvoller lässt sich die Aktualität, Modernität und Zeitlosigkeit von Rilkes polyvalente Deutungsoptionen bietenden Texten nicht untermauern. ■

Jessica Riemer: Rilkes Frühwerk in der Musik, Rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen zur Todesthematik, Universitätsverlag Winter, 552 Seiten, ISBN 978-3-8253-5698-9

.

.

.

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman: «Schweiz schreiben»

.

Literarische (De)Konstruktion des Mythos Schweiz

Sigrid Grün

.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Im vorliegenden, von Jürgen Barkhoff und Valerie Hefferman herausgegebenen Band wird genau dies gemacht: «Schweiz schreiben» ist die Zusammenfassung der Ergebnisse einer Tagung, die im Oktober 2006 in Irland (in und um Dublin) unter dem Titel «Mythos Schweiz. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Schweizerischen in der Gegenwart» stattfand. An drei Tagen versuchten sich Schweizer Autoren und Auslandsgermanisten dem Thema «Die Lage der Schweiz in der Literatur, und die Lage der Literatur in der Schweiz» anzunähern.

Herausgekommen ist ein ungeheuer gehaltvolles und spannendes Buch, das identifikatorische Prozesse sichtbar macht und exakte Analysen zentraler Schweizer Mythen bietet.

Im Mittelpunkt stehen folgende Mythen und deren (De)Konstruktion: Mythos Schweizerliteratur, Mythos Alpen, Mythos Eidgenossenschaft, Mythos Sonderfall, Mythos Multikulturalität, Mythos literarischer Gegendiskurs sowie der Mythos Irland. Beim Letztgenannten zielt die Bezugnahme auf die Gemeinsamkeiten der beiden Staaten. Sowohl die Schweiz als auch Irland sind durch ihre Randständigkeit (in Europa) gekennzeichnet. Der Inselcharakter ist einmal geographisch, einmal politisch bedingt. Beide Staaten stehen für Unabhängigkeit – während Irland seine Eigenständigkeit gegenüber Großbritannien allerdings in einem erbitterten Unabhängigkeitskampf immer wieder behaupten musste, sind die Ursprünge der «bewaffneten Neutralität» der Schweiz beim Wiener Kongress von 1815 zu suchen, auch wenn diese eher auferlegte Neutralität angesichts der Gründungsmythen Bundesbrief und Rütlischwur schon viel früher vermutet werden.

Im Bereich der Literatur werden Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt als die Mythenzertrümmerer schlechthin gehandelt. Peter von Matt erklärt, welche Motive zentral sind und schlägt einen Bogen zu früheren Werken der Schweizer Literatur. Das «schuldige Kollektiv» ist hier von großer Bedeutung – man denke nur mal an Gotthelfs «Schwarze Spinne» und an Dürrenmatts «Besuch der alten Dame».

Doch auch der «Mythos literarischer Gegendiskurs» wird an anderer Stelle thematisiert. Die Schweizer Literatur greift nämlich immer wieder die Politik des Landes auf und entwickelt einen – nicht immer fruchtbaren – Gegendiskurs, wie Elsbeth Pulver betont: «Die Vorstellung einer anderen, besseren Schweiz mit den Intellektuellen als Herolden und Sachwaltern, sie löst die Beklemmung nicht; sie droht sie zu zementieren.»

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen!

Die jüngere Schrifstellergeneration – beispielsweise Zoe Jenny, Ruth Schweikert und Peter Stamm – scheint für eine eher «unschweizerische Schweizerliteratur» (Valerie Hefferman) zu stehen. Doch trifft dies tatsächlich zu?

Zur besonderen Beziehung Schweiz – Irland wird die Literatur der in Irland lebenden Schweizer Autorin Gabrielle Alioth aufgegriffen. Neben Alioth haben übrigens mehrere Schweizer Gegenwartsautoren auf der grünen Insel ein neues Zuhause gefunden, u.a. Rolf Lappert und Hansjörg Schertenleib.

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen! ■

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman (Hrsg.), Schweiz schreiben – Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, 320 Seiten, De Gruyter Verlag, ISBN 9783484108127

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Literaturwissenschaft und ihren Schriftstellern

Gerhard Köpf

.

Als Schriftsteller brauche ich die Literaturwissenschaft nicht. Ziel der Wissenschaft ist nichts anderes als das Herleiten von Gesetzmäßigkeiten aus Vorhandenem. Diese Gesetzmäßigkeiten gelten weder noch taugen sie für den Schriftsteller. Er kann als Gesetz nur akzeptieren, was er mit jedem Werk neu erschaffen muß. Die Bemühungen der Literaturwissenschaft kümmern den Schriftsteller nicht. Sobald er aber beginnt, über Literatur zu schreiben, sitzt ihm sogleich die Literaturwissenschaft im Genick. Für sie ist mein Roman ein Objekt – nicht so für mich, den Schriftsteller, der ihn geschrieben hat. Mein Verhältnis zu ihm ändert sich. Ich setze mich zu ihm vor allem dann in ein anderes Verhältnis, sobald ich Raum schaffen muß für einen neuen Roman: Der Literaturwissenschaftler blickt nur auf das Resultat.

Mir ist dagegen die Prozessualität hinter dem nunc stans wichtig – und das Werkstattgespräch mit Kollegen, wenn wir uns gemeinsam Texte vorlesen, an denen wir arbeiten, die weder abgeschlossen noch publiziert sind. Der Weg ist das Ziel. »Mit seinen Erfindungen, für die es leider kein Patentamt gibt, begegnet der Schriftsteller den schallenden Ohrfeigen vollendeter Tatsachen. Vollendete Tatsachen sind eine Ungeheuerlichkeit für einen kreativen Menschen. So erfinden wir uns halt von Geschichte zu Geschichte durchs Leben, wir Gaukler.« (Hermann Burger, Hölderlin-Preisrede 1983)Ich fürchte, es gibt nur sehr wenig Literaturwissenschaftler, die eine Ahnung haben von der Not des Schriftstellers beim Schreiben. Das Schreiben, das Erzählen, das Erfinden ist der primäre Akt. Literaturwissenschaft handelt stets von oder über, leitet Regeln und Gesetze aus Kunstwerken ab – und mögen diese noch so abstrakt sein: die Literaturwissenschaft nährt sich von der Literatur und von den Schriftstellern, was etliche Literaturwissenschaftler in ihrer Wissenschaftlichkeitshybris und Theorielüsternheit vergessen haben.

Hier soll nicht theoretisches Denken verteufelt, hier soll lediglich festgestellt werden, daß die Wissenschaft von der Literatur von Haus aus ein sekundäres Unterfangen darstellt und bestenfalls dienende Funktion beanspruchen darf. Sekundärliteratur wird Primärliteratur für Sekundärliteraten – womit ich wieder beim Autoritäts-Syndrom alles Sekundären bin, das Tyrannen zeugt oder Gläubige. Auf den schöpferischen Akt kommt es dem Schriftsteller an, nicht dem Literaturwissenschaftler. Mit den Worten Friedrich Dürrenmatts heißt dies: »Mit allem Nachdruck möchte ich bemerken, daß die Kunst, Theaterstücke zu schreiben, nicht unbedingt mit der Planung eines bestimmten Kindes anfängt, oder wie sich der Eunuch die Liebe denkt, sondern mit der Liebe, die der Eunuch nicht kann.« (Theater – Essays, Gedichte und Reden 1980) ■Aus Gerhard Köpf, Zwitter im Korsett, in: Literatur und Lernen – Zur berufsmäßigen Aneignung von Literatur, Luchterhand Verlag 1985

.

.

.

Themenverwandte Seiten

Literaturkritik in der Kritik – Angst vor der Wissenschaft – Hartling: Der digitale Autor – Turgenjew – Colloquium: Neue Medien der Lyrik – Universitätsalltag (erlebt) – Hassrasslerin – Wissenschaftler sollen Bücher schreiben – Hilft das Internet beim Bücherschreiben? –

.

J. Klinger & G.Wolf (Hg.): «Gedächtnis und kultureller Wandel»

.

Annäherung an den Zusammenhang

zwischen Erinnerung und Literatur

Jan Neidhardt

.

Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.

Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.

Dem Erinnerungs- bzw. dem Gedächtnisdiskurs kommt in diesem Zusammenhang wachsende Bedeutung zu. Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes, Judith Klinger und Gerhard Wolf, haben hier 18 Aufsätze zusammengetragen, die eine Auswahl aus den insgesamt etwa 40 eingereichten Beiträgen darstellen. Die Texte basieren auf Vorträgen, die auf dem Germanistentag gehalten wurden.

Sie beleuchten das Thema sowohl aus der diachronen Perspektive – durch die «Analyse der Entstehung von kollektiven Gedächtnissen und narrativen Ordnungen am Beginn der frühen Neuzeit und um 1800», als auch aus der synchronen – im Rahmen verschiedener Vergleiche von modernen Werken.

Anhand verschiedener Autoren (überwiegend des 20. Jahrhunderts) wird in den Beiträgen eine Annäherung an den Zusammenhang zwischen Erinnerung und literarischem Schaffen versucht.

Erörtert werden sowohl die Perspektiven als auch die Kontroversen der Erinnerungsforschung. Welche Rolle spielen beispielsweise methodische Ansatzpunkte aus der Sozialpsychologie? Und inwiefern ließen diese Annahmen sich kritisch hinterfragen? Erinnert der Mensch sich in der Moderne genau so wie der Mensch vor 200 Jahren? Und was bedeutet das für die Literaturwissenschaft? Man vergleiche nur mal Goethes «Wahlverwandtschaften» mit einem zeitgenössischen Werk.

Die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit schon in der Romantik diskutiert: Friedrich Schlegel («Gespräch über die Poesie»)

Wie wird Erinnerung literarisch verarbeitet? Wie beschreibt beispielsweise Dieter Bohlen in seiner Autobiographie «Nichts als die Wahrheit» sein Leben? Und werden Bekenntnisse a la Bohlen eigentlich erst seit der Moderne, dem «Zeitalter der Bücher», als niveaulose Publikationen empfunden? Gab es so etwas früher überhaupt schon? Ein Blick in die deutsche Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Phänomen nichts Neues ist, denn bereits in der Romantik ging Friedrich Schlegel in seinem «Gespräch über die Poesie» auf die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit ein. In seinem Aufsatz «Mich kennen die Leute – Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen», geht der Autor Ulrich Breuer im Zuge eines Vergleichs der Werke «Nichts als die Wahrheit» (Bohlen) und «Abfall für alle» (Goetz) auf den Unterschied zwischen Autobiographie und autobiographischem Schreiben ein.

Doch nicht nur die jüngste und/oder triviale Literatur ist Thema. Klaus Schenk nähert sich dem Thema «Erinnerndes Schreiben – Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen» an, indem er das Konzept der Autofiktionalität an Texten von Elias Canetti, Thomas Bernhard und Christa Wolf erläutert.

Weitere Themen sind «Erinnertes und sich erinnerndes Ich» (Jürgen Joachimsthaler), «Mythos und Ruhm – Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800» (Dirk Werle) u.v.m. Mehrere Beiträge sind dem wichtigen Thema «Bewältigung des Nicht-Bewältigbaren» gewidmet. Darin geht es u.a. um die «Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass und Uwe Timm» – ein interessanter Beitrag von Michael Braun, der sich auch den «Enkeln» widmet, die den Krieg nicht selbst erlebt haben und «jetzt […] anfangen zu fragen». Auch Günter Grass, dessen Geständnis, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein, für erbitterte Debatten gesorgt hat, wird hier im Zusammenhang mit dem «Verschweigen» thematisiert.

Jan Süselbeck schreibt über «Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerungen der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards» und bezieht verschiedene interdisziplinäre Ansätze (v.a. aus dem Bereich der Neurobiologie) in seine Analysen mit ein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass den Herausgebern und Autoren mit diesem Sammelband ein ausgesprochen interessanter und bereichernder Beitrag zur aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung gelungen ist. Die Aufsätze machen Lust auf die tiefergehende Lektüre der besprochenen Werke. ■

Judith Klinger / Gerhard Wolf (Hg.), Gedächtnis und kultureller Wandel – Erinnerndes Schreiben: Perspektiven und Kontroversen, De Gruyter Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3110230970

.

Inhalt

Vorwort SEKTIONSSITZUNG A (PLENARVORTRAG): GEDÄCHTNIS UND KULTURELLER WANDEL Günter Oesterle: Kontroversen und Perspektiven in der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung SEKTIONSSITZUNG B: IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – SUBJEKTBILDUNG IM ERINNERN Klaus Schenk: Erinnerndes Schreiben. Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen Jürgen Joachimsthaler: Die memoriale Differenz. Erinnertes und sich erinnerndes Ich IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE GEDÄCHTNISPRODUKTION Eva Kormann: Bruchstücke großer und kleiner Konfessionen. Vom gelegentlichen Widerspruch zwischen individuellem, familiärem und kulturellem Gedächtnis: Grass, Timm und Wilkomirski Nils Plath: Zu Brechts kalifornischen Musterhäusern. Betrachtungen zum Weiterlesen im Arbeitsjournal, 1942–1947 Ulrich Breuer: „Mich kennen die Leute“. Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen BEWÄLTIGUNG DES NICHT BEWÄLTIGBAREN Michael Braun: Die Wahrheit der Geschichte(n). Zur Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass, Uwe Timm Jan Süselbeck: Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerung der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards VI Inhalt Hannes Fricke: Wer darf sich wann, warum und woran erinnern – und wer darf von seinen Erinnerungen erzählen? Über Binjamin Wilkomirski, Günter Grass, die Macht der Moralisierung und die Opfer-Täter-Dichotomie im Zusammenhang der Debatte um neurobiologische Ansätze in den Geisteswissenschaften SEKTIONSSITZUNG C: AUSLÖSCHUNG UND VERLEBENDIGUNG Timo Günther: Den Toten eine Stimme geben? Konzepte der Erinnerung bei Botho Strauß; mit einem Ausblick auf Robert Harrison Michael Ostheimer: „Monumentale Verhältnislosigkeit“. Traumatische Aspekte im neuen deutschen Familienroman ÄSTHETISIERUNG UND TRADITIONSBILDUNG –MEMORIA UND ERFAHRUNG Ralf Schlechtweg-Jahn: Natur- und Kulturbilder zwischen Epochenbruch und Umbesetzung Benedikt Jeßing: Doppelte Buchführung und literarisches Erzählen in der frühen Neuzeit Dirk Werle: Mythos und Ruhm. Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800 (Hölderlin, Goethe, Schiller) Axel Dunker: Das ‚Gedächtnis des Körpers‘ gebiert Ungeheuer. Das Golem-Motiv als Gedächtnis-Metapher SEKTIONSSITZUNG D: NATURALISIERUNG UND FIKTIONALISIERUNG Daniel Weidner: Zweierlei Orte der Erinnerung. Mnemonische Poetik in Uwe Johnsons Jahrestage Uwe C. Steiner: Dinge als Gedächtnis und Dinge als zweite Natur in der frühen kritischen Theorie Jens Birkmeyer: Das Gedächtnis der Emotionen. Alexander Kluges Chronik der Gefühle als verborgene Erinnerungstheorie Namenregister Sachregister

.

___________________________

Geb. 1979 in Wilhelmshaven/D, Biologie- und Politik-Studium in Oldenburg, zurzeit Studium der Vergleichenden Kulturwissenschaft, Theologie, Medienwissenschaften und Geschichte in Regensburg, Verfasser eines Sachbuches, Rezensent des ostbayerischen Online-Kulturmagazins Kultur-Ostbayern

.

.

.

Wendelin Schmidt-Dengler: «Bruchlinien»

.

Das Spezifische österreichischer Literatur-Texte

Sigrid Grün

.

Die Frage nach Besonderheiten der österreichischen Literatur wird in der Germanistik gerne und oft diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Wendelin Schmidt-Dengler spürt dieser Frage in seiner Untersuchung «Bruchlinien» ebenfalls nach, verzichtet aber auf den ohnehin vermessenen Anspruch, sie pauschal zu beantworten.

Die Frage nach Besonderheiten der österreichischen Literatur wird in der Germanistik gerne und oft diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Wendelin Schmidt-Dengler spürt dieser Frage in seiner Untersuchung «Bruchlinien» ebenfalls nach, verzichtet aber auf den ohnehin vermessenen Anspruch, sie pauschal zu beantworten.

Eine österreichische Literatur schlechthin existiert nämlich nicht. Vielmehr geht es Autor Schmidt-Dengler darum, die Besonderheiten einzelner Texte herauszuarbeiten. Das Interessante an der Literatur sind nämlich nicht unbedingt die Gemeinsamkeiten, sondern die Differenzen, eben die «Bruchlinien».

Bereits 1995 wurde «Bruchlinien» erstmals veröffentlicht. Diese «Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990» sind nun in einer geringfügig ergänzten Neuausgabe erschienen. Und das Buch des 2008 verstorbenen österreichischen Literaturwissenschaftlers enthält genau das, was der Untertitel verspricht: Vortragsmanuskripte zu Vorlesungen, die der ehemalige Vorstand des Instituts für Germanistik der Universität Wien und Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek zwischen 1982 und 1994 an der Universität Wien gehalten hat. Die Texte zur zeitgenössischen österreichischen Literatur sind entsprechend lebendig und an der gesprochenen Sprache orientiert. Diese Besonderheit macht das Buch zu einem unvergleichlichen Vergnügen, denn immer wieder blitzen Schmidt-Denglers feiner Humor und seine Leidenschaft für Literatur hervor.

Zu Beginn führt der Autor in die Materie ein. Er begründet, warum er sich ausgerechnet dem Zeitraum zwischen 1945 und 1990 widmet. Der Beginn des Analysezeitraums liegt nahe. Der Krieg erforderte eine Neuorientierung. War das wirklich so? Und inwiefern? Was unterschied den Neuanfang von der Nachkriegsliteratur in Deutschland? Diese und viele weitere Fragen versucht der Autor zu beantworten.

In den «Bruchlinien» wird der gesamte Literaturbetrieb beleuchtet. Neben einzelnen Büchern, die Schmidt-Dengler besonders beachtenswert erschienen, geht er auch auf einzelne Verlage, Zeitschriften (z.B. «Der Plan», «Stimmen der Gegenwart» etc.) und natürlich auf geschichtliche und politische Entwicklungen ein. Denn die Literaten lebten in den seltensten Fällen in einem Elfenbeinturm und setzten sich gerade in Österreich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Oft kritisch – Thomas Bernhard ist dafür wohl das prominenteste Beispiel. Und sein Tod im Jahre 1989 markiert schließlich auch den Schlusspunkt von Schmidt-Denglers Ausführungen. Denn mit Bernhard ging eine Ära zu Ende.

Neben Thomas Bernhard analysiert der prominente Literaturwissenschaftler in seinen Vorlesungen auch viele weitere bekannte Autoren, beispielsweise Elias Canetti (nicht «Die Blendung», sondern eine seiner autobiographischen Schriften, nämlich «Die gerettete Zunge»), H.C. Artmann, Ernst Jandl, Ingeborg Bachmann, Heimito von Doderer, Marlen Haushofer, Peter Handke, Josef Winkler u.v.m.

Doch auch unbekanntere Autoren, die in seinen Augen zu wenig Beachtung geschenkt bekommen haben (z.B. Werner Kofler) werden gewürdigt. Schmidt-Dengler geht dabei chronologisch vor. So lassen sich Entwicklungen auch sehr gut nachvollziehen. Innerhalb mancher Zeitabschnitte (1970-1980) widmet er sich einem Buch pro Jahr. Die lebendig gestalteten Textanalysen regen den Leser zur weiteren Beschäftigung mit der Materie an und bieten eine gute Diskussionsgrundlage. Ich persönlich habe auf alle Fälle richtig Lust auf die Primärliteratur bekommen.

Fazit: Wendelin-Schmidt Denglers Vorlesungen sind eine wunderbare Einführung in die österreichische Nachkriegsliteratur. Sie machen Lust auf Literatur, da in jedem Satz die lebendige Leidenschaft des Autors für die Materie aufscheint. Ein Buch, das sich auf wohltuende Weise vom verschnarchten Akademikergefasel abhebt, das die Literaturwissenschaft leider immer noch im Griff hat. ■

Wendelin Schmidt-Dengler, Bruchlinien, Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990, 560 Seiten, Residenz Verlag, ISBN 9783701731794

.

Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft in Regensburg und Oldenburg, derzeit Promovierung in Vergleichender Kulturwissenschaft, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals

.

.

.

.

Mario Andreotti: «Die Struktur der modernen Literatur»

.

Moderne Literatur entschlüsselt

Dr. Franziska Metzger

.

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

Dies sind Fragen, welche der Schweizer Germanist Mario Andreotti in seinem Werk «Die Struktur der modernen Literatur» auf systematische Weise reflektiert und über eine Reihe miteinander verschränkter theoretischer Sichtachsen – mit Blick auf Figuren- und Wirklichkeitsgestaltung, auf das Erzählen und damit auf Sprache, auf die Erfassung von Momenten der Verfremdung – angeht, um ein Instrumentarium für eine systematische Tiefenanalyse (moderner) Literatur zu präsentieren.

Bei der vierten Auflage von Mario Andreottis Band zur Struktur der modernen Literatur handelt es sich um die vollständig überarbeitete und in Analyse und Textbeispielen bis in die unmittelbare Gegenwartsliteratur weitergeführte Ausgabe des 1983 erstmals erschienenen Standardwerkes. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der modernen Erzählprosa und Lyrik. Zur Struktur des modernen Dramas hat Mario Andreotti einen eigenen Band mit dem Titel «Traditionelles und modernes Drama» verfasst, der 1996 beim Haupt Verlag erschienen ist und der für einen vergleichenden Zugang auf die traditionelle und moderne Literatur mit Blick auf Begrifflichkeiten, Analyseraster, Fragen von Kontinuität und Diskontinuität sowie für textbasierte Detailanalysen mit grossem Gewinn beigezogen werden kann.

Mario Andreottis auf einem semiotischen Ansatz basierendes Werk besticht zum einen durch die klare Erläuterung komplexer Begrifflichkeiten und Kategorien und von deren Verhältnis zu einander, welche einer tiefenstrukturellen Analyse von Literatur zugrunde gelegt werden können. Zum anderen überzeugt es durch die präzise und bis ins Detail reflektierte Anwendung der theoretischen Grundlagen auf eine Vielzahl konkreter Textbeispiele.

Dem von Mario Andreotti vertretenen Ansatz liegen verschiedene Dekonstruktionen zugrunde. So ist dem Autor der Hinweis auf die Grenzen der Gattungsbegriffe wichtig. Diese zeigen sich in Bezug auf die moderne Literatur in potenzierter Weise. Die entsprechende Komplexität und die Verschränkungsbeziehungen verschiedener Genres kommen in mehreren schematischen Darstellungen gut zum Ausdruck (S. 148-149). Aufgelöst wird weiter besonders der Inhalt-Form-Gegensatz – Andreottis Analyseraster sind allesamt Ausdruck davon. Dies geschieht über den Blick auf Gestaltungselemente – Erzähler, lyrisches Ich etc. – eines literarischen Textes als nicht nur etwas Formales sondern, darüber hinaus, als Konkretisierung von Inhalten (siehe S. 21). In diesem Anliegen spiegelt sich die Frage nach dem Wie – wissenschaftstheoretisch gesprochen eine zentrale Frage eines konstruktivistischen Ansatzes –, wie sie sich besonders in der Perspektive auf Strukturelemente literarischer Texte konkretisiert. Mario Andreotti versteht Struktur dabei als «ein System textinterner Beziehungen» (S. 22); der Strukturbegriff verbindet Form und Inhalt. Figuren- und Wirklichkeitsgestaltung, Sprache und Wirkungsabsicht stehen im Fokus einer solchen Strukturanalyse (S. 47).

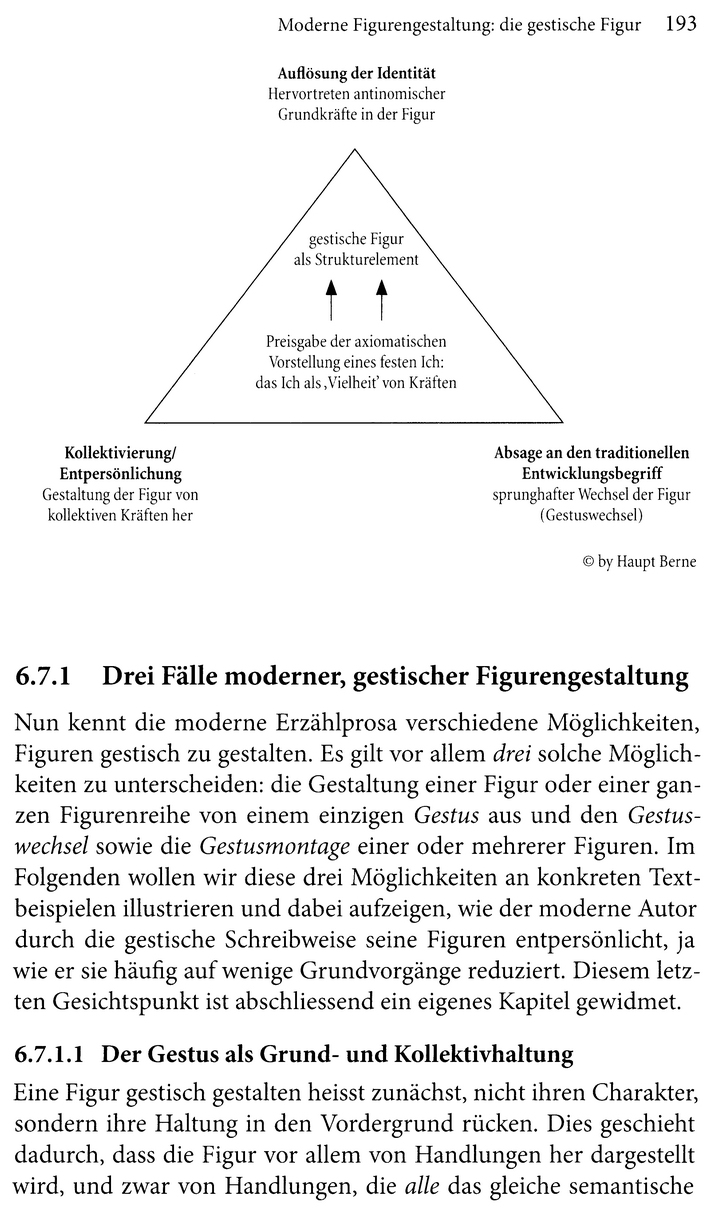

Schauen wir auf einige Sichtachsen und Konzepte. Den strukturellen Wandel der modernen Epik fasst Mario Andreotti mit Blick auf die Erzähler- und Figurengestaltung, die narrative Struktur sowie die Darstellungsform in sechs Strukturmerkmalen: in der «Auflösung der festen Erzählposition», in der «Absage an das traditionelle, individualistische Entwicklungsprinzip» und damit im Shift von einer als fest konzipierten hin zu einer entpersönlichten Figur, in der Preisgabe eines «mimetischen Kunstprinzips», der «Auflösung des reinen Erzählberichts», der «Entpersönlichung der erzählten Figur», vor allem des Helden, sowie im «Abbau der traditionellen Symbolik».

Die Verschiebung von festem Ich und kohärenter Gesamtsicht der Wirklichkeit hin zu Dissoziation in Einzelbilder sieht der Autor im diskontinuierlichen Erzählen, wie es sich in der Textmontage manifestiert und auch in der modernen Lyrik ihr Pendant hat, in der Auflösung des festen, persönlichen Erzählers, wie sie in erlebter Rede und innerem Monolog ebenso wie in der Entpersönlichung des lyrischen Ich zum Ausdruck kommt sowie in einer gestischen Figurengestaltung bis hin zur Gestusmontage. Auf der Ebene der Sprache erachtet er den Transfer von Mimesis hin zur Sichtbarmachung der Fiktionalität sowie den Transfer von einer auf das Symbolische konzentrierten Sprache auf eine paradigmatisch-syntagmatisch konzipierte Sprache als entscheidend. Dies kommt besonders in der Verlagerung des Akzents vom Erzählten auf das Erzählen selber und in einer Auflösung der festen Sprache im modernen Gedicht zum Ausdruck.

Sehr gut gelingt es dem Autor in Bezug auf die Erzählprosa wie in Bezug auf die Lyrik, die Strukturmerkmale moderner im Verhältnis zu traditioneller Literatur zu verankern und plausibel zu erklären, wobei er immer wieder auch auf Kontinuitäten verweist. Zugleich schafft er es die innere Ausdifferenzierung dessen, was global als «moderne» Literatur bezeichnet werden kann, in Klassische Moderne, Neue Subjektivität, Postmoderne sowie Zweite Moderne theoretisch zu fundieren (siehe die Zusammenführung im Schema auf S. 94). So zeigt er etwa in Bezug auf die Lyrik der «Zweiten Moderne» (seit den 1990er Jahren) schön auf, wie eine Abkehr von der Formtradition der Postmoderne eine Tendenzwende hervorbrachte, in welcher «Subjekt- und Sprachkritik, Experiment und Hermetismus» (S. 304), wie sie für die Lyrik der späten 1950er und 1960er Jahre kennzeichnend waren, wieder zurück gekehrt seien. Durch die Verschränkung einer diachronen und einer auf die Parallelität verschiedener Genres gerichteten synchronen Betrachtungsebene erstellt Mario Andreotti ein theoretisch komplexes und zugleich historisch differenzierendes Modell, auf dessen Grundlage eine semiotische Analyse literarischer Texte vorgenommen werden kann. Sehr gut kommt damit die Vielschichtigkeit einer entsprechenden Tiefenanalyse zum Ausdruck.

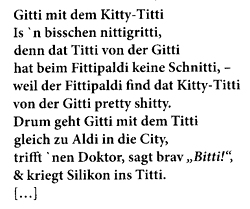

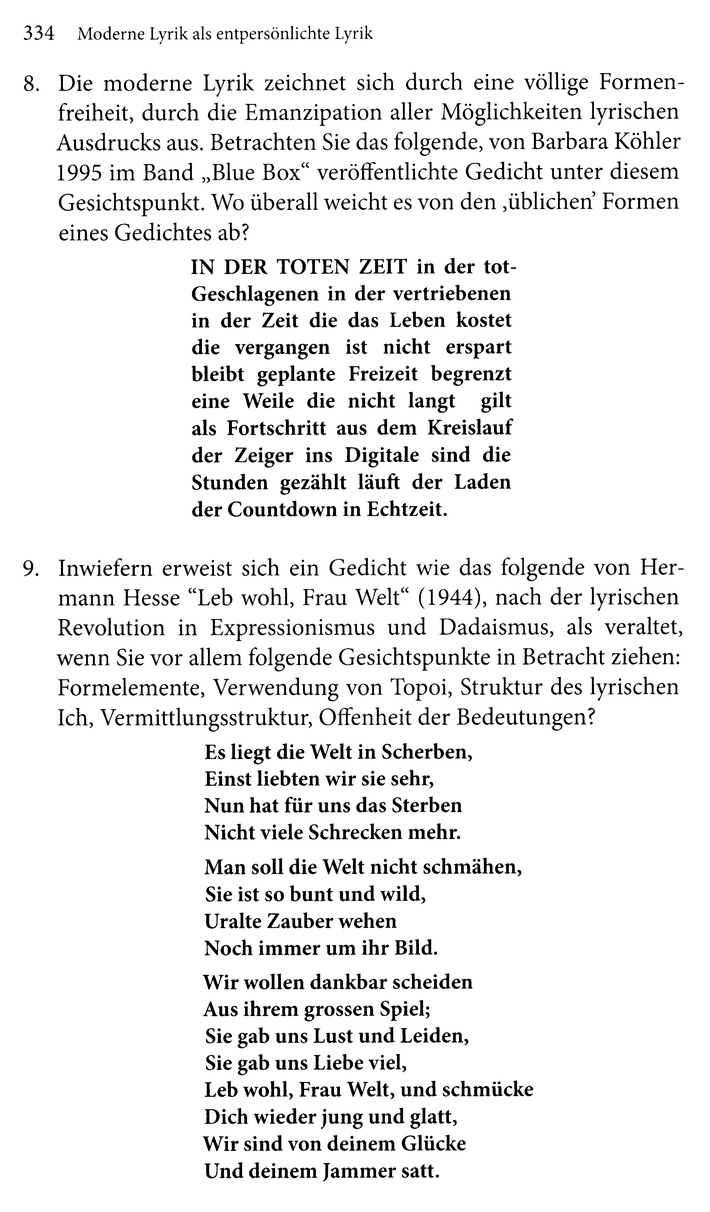

Zur Veranschaulichung des Blicks auf Kontinuitäten und Diskontinuitäten seien zwei diachron-transversale Beispiele herausgegriffen, die politische Lyrik und die experimentelle Literatur. Moderne politische Lyrik bezeichnet Mario Andreotti als «spezifisch gestisch» (S. 337), was er an Brechts dialektischer Lyrik ebenso wie an ideologiekritischen Gedichten (etwa am Beispiel Erich Frieds), an der Agitations- und Protestlyrik seit Mitte der 1960er Jahre, an der parodistischen bis hin zur Subkultur- und Avantgardelyrik der sich durch Performativität und Oralität auszeichnenden Genres Pop, Social Beat, Rap und Slam Poetry aufzeigt. Als entscheidendes Charakteristikum experimenteller Literatur sieht der Autor den Grundgestus des Zeigens. Nicht mehr der Bezug auf eine aussersprachliche Wirklichkeit, sondern die Sprache selbst als eigenständige Realität steht im Zentrum. Dies demonstriert er an Beispielen, die vom dadaistischen Montagegedicht bis zur Textcollage und konkreten Poesie reichen, in welcher das Sprachzeichen «auf seine materiale Funktion» (384) reduziert wird.

In den verschiedenen Tabellen, etwa den Synopsen mit den Epochenbegriffen und ihren literarischen Tendenzen, verbindet Mario Andreotti seinen semiotischen Ansatz immer wieder mit einer kontextualistischen breiteren kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen Sichtweise und damit mit einer für andere Ansätze anschlussfähigen Sprache eines Zugangs auf Literatur, der im weiteren Sinne als konstruktivistisch bezeichnet werden kann, indem er auf Wirklichkeitskonstruktionen, Konstruktionen des Selbst und des anderen sowie Selbstreflexion blickt. Dies ist gerade für Wissenschaftstheoretiker und -historiker von Interesse. So wäre Andreottis Buch etwa für eine interdisziplinäre Herangehensweise an Themen von gesellschaftlicher Modernisierung, gesteigerter Selbstreflexion und deren Spiegelung in den Wissenschaften um die Jahrhundertwende von 1900 inspirierend. Hierzu gehört auch der wiederholte Blick auf die literaturtheoretische Selbstreflexion einer entsprechenden Zeit, welche den Ansatz unterstützt, der moderne Texte immer auch als Auseinandersetzung mit traditionellen literarischen Texten liest.

Dadaistische Lautpoesie in der modernen «Slam Poetry»: Anfang von «Nittigritti» von Wehwalt Koslovsky (2002)

Etwas stärker hätte die Wechselseitigkeit der Beziehung zwischen Philosophie, Religion, Psychologie, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft sowie der Kunst, d.h. Musik und Malerei auf der einen und Literatur auf der anderen Seite betont werden können (S. 99-138). Was in Mario Andreottis Werk im kulturgeschichtlichen Zusammenhang wie auch in Bezug auf die strukturelle Ebene offen bleibt und für eine weiterführende Diskussion von Interesse wäre, ist eine stärkere Einbettung der deutschen «Moderne» im europäischen literarischen Kontext, sowohl hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung als auch in Bezug auf die zentralen Charakteristika und Ausdrucksweisen moderner Literatur. Wie sind diesbezügliche Differenzen und Akzentverschiebungen vor dem Hintergrund historisch-politischer Kontexte zu verstehen? Auch die räumliche Ebene schiene in dieser Hinsicht interessant zu sein: Welche Rolle spielten Metropolen wie Wien, Berlin, Paris für die «Klassische» Moderne? Inwiefern liesse sich bezüglich der auf die «Klassische Moderne» folgenden Perioden allenfalls von einer Dezentralisierung sprechen? Auch die Schweiz wurde ja besonders in den 1960er und 1970er Jahren zu einem wichtigen Ort literarischer Moderne.

Mario Andreottis profunde Kenntnis der deutschen Literatur bis in die diversen Genres der letzten Jahrzehnte – von Pop über Rap hin zu Slam Poetry – liegt der reflektierten, paradigmatischen, Auswahl an proportional zu den theoretisch-konzeptionellen Passagen geschickt verteilten Beispielen zu Grunde, an welchen der Autor seine tiefenanalytisch-semiotische Herangehensweise veranschaulicht und illustrativ Transformationen von der traditionellen zur modernen, aber auch innerhalb der modernen Literatur aufzuzeigen vermag. Gerade in diesen Beispielen zeigt sich, was eine auf den Text bezogene Strukturanalyse leisten kann. Dabei ist zudem positiv hervorzuheben, dass dem Leser keine allzu homogenen, andere Möglichkeiten ausschliessenden Interpretationen vorgelegt werden, sondern vielmehr eine systematische Fokussierung auf zentrale Ebenen im (modernen) Text und auf deren begrifflich-stringente Verarbeitung, auf deren Grundlage auch unterschiedliche Interpretationen fundiert und plausibilisiert werden können. Für Studierende sehr hilfreich sind die aus Textbeispielen bestehenden Aufgaben am Ende jedes Teils des Buches. Gut führen zudem zahlreiche grafische Darstellungen die Konzepte und ihre Beziehungen untereinander zusammen, so dass sich ein plastisches, einprägsames und klares Analyseraster ergibt. Zusammen mit dem über 100-seitigen Glossar mit literaturwissenschaftlichen, linguistischen und philosophischen Begriffen bieten diese Grafiken didaktisch geschickt präsentierte Stützen. Für Literaturwissenschafter, die mit dem semiotischen Zugang vertraut sind, wird der Band dadurch auch zu einem durchdachten Nachschlagewerk. ■

Mario Andreotti, Die Struktur der modernen Literatur – Neue Wege in der Textinterpretation: Erzählprosa und Lyrik (Mit einem Glossar zu literarischen, linguistischen und philosophischen Grundbegriffen), UTB Bd. 1127 (4. vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage), Haupt Verlag, 488 Seiten, ISBN 978-3-8252-1127-1

.

________________________________

Geb. 1974 in St. Gallen, Historikerin und Anglistin, Lektorin am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Fribourg, Dissertation «Religion, Geschichte, Nation. Katholische Geschichtsschreibung in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert – Kommunikations-Theoretische Perspektiven» (2010), Forschungstätigkeit und Publikationen zu Themen der Religions- und Kulturgeschichte, Historiographiegeschichte, Geschichtstheorie und Methodologie.

.

.

Drei Leseproben

.

.

Essay von Richard Albrecht

.

Die Funktionskompetenzen zeitgenössischer Literatur

Dr. Richard Albrecht

I.

«Wenn es […] Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm […] irgend etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken, und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.» (Musil: «Der Mann ohne Eigenschaften», 1934).

Robert Musils epochal-existentiale Reflexion einer «schöpferischen Anlage» halte ich in der Tat für eine angemessene Beschreibung der «utopischen Methode« menschlichen Denkens, aller humanen Kreativität und damit auch literarischen Verfahren. Denn wenn Literatur mehr sein will und soll als Strindberg’scher «gedruckter Unsinn», dann geht es um Fiktionen, Bilder, Imaginationen. Und nicht um wirkliches Leben. Sondern um ein mögliches Leben – Leben-Noch-Nicht und Nicht-Mehr-Leben eingeschlossen – in und als Möglichkeit.

Damit auch: Literarische Texte als kreatives Ergebnis haben es mit zwar Noch-Nicht-Gewordenem, aber Möglichem, freilich nicht notwendig Wahrscheinlichem zu tun. Was keine Antwort auf Jean-Paul Sartres berühmte Doppelfrage «Was ist Literatur?» und «Was kann Literatur?» ist, sondern nur ein mir zentral erscheinender Hinweis sein soll auf eine Besonderheit dessen, was wir «Literatur» – also ästhetisch produzierte Texte – zu nennen uns angewöhnt haben.

II.

Literatur steht in zahlreichen Spannungsfeldern und hatte immer schon fließende Grenzen und ausgefranste Ränder. Bekannt: Fact&fiction und ihr postmoderner Bastard: Faction. Freilich soll nicht übersehen werden, dass auch die scheinbar dokumentarischsten Formen, sofern nicht bloße Realitätsduplizierung, Resultate angewandter kreativ-ästhetischer Fantasie- und Kompositionselemente sind, etwa Rapportiertexte der Wander und Kirsch (M. Wander: «Guten Morgen, du Schöne», Frauen in der DDR, Berlin 1977 / S.Kirsch: «Pantherfrau», Unfrisierte Erzählungen, Berlin 1973).

Eines dieser Spannungsfelder, in dem (funktionshistorisch) Literatur und überhaupt ästhetische Texte stehen, verweist auf etwas, das stets in jeden literarischen Wirkungsprozess eingelagert ist: die Zeit-Deutungskompetenz – gerade in dieser unserer Zeit zunehmender Bindungslosigkeit und verlustiggehender (auch moralischer) Urteilsmaßstäbe (schlagwortartig als «Individualisierung» bezeichnet). Also: wie soll(t)en, könn(t)en, wollen wir leben?

Dies ist, wie mir scheint, eine der ersten Funktionskompetenzen zeitgenössischer Literatur im Spannungsfeld und in der Konkurrenz mit einerseits der Religion (dem geschichtlich älteren) und andererseits der Wissenschaft (dem geschichtlich neueren). Hier ist und bleibt Literatur (nicht zuletzt ihrer besonderen ästhetisch-subjektiven Aneignungs- und Darstellungsweisen von Welt wegen) unersetzlich – und als sprachlich präsentierter Sinn für Möglichkeiten, Alternativen und «konkrete Utopie» (Bloch) unerreichbar auch und gerade von einer (Sozial)Wissenschaft, die nicht nur im deutschsprachigen Wirkungsbereich zunehmend prostitutiv auftritt und schon auf der Oberfläche kaum mehr das einholen und praktisch werden lassen kann, was noch Max Weber als grundlegende Methode aller (Kultur-)Wissenschaft galt: das Gedankenexperiment (Weber: «Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis», 1904).

III.

Neben diesem aus Allgemeinem abgeleiteten Grundhinweis sehe ich aber eine aktuelle Besonderheit von und für Literatur und deren Werke heute: die emotionale Erinnerungs-Arbeit. Denn wie William Faulkner («Soldiers Pay», 1926) eingängig betonte: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht mal vergangen. Insofern ist – ob sie das will oder nicht – alle Literatur immer schon einverwoben in das, was der französische Soziologe Maurice Halbwachs programmatisch als «mémoire collective» (Das kollektive Gedächtnis, 1985) auslotete – und damit auch Erinnerungsarbeit dessen, was war, und zugleich Projektionsarbeit dessen, was nicht ist, aber werden könnte.

Nicht zuletzt deshalb, weil (wie schon der kleinstaatliche Geheimrat bereits vor zwei Jahrhunderten wusste) sich Vergangenes eben nicht blank «vom Halse schaffen lässt» (Goethe) und Literatur (bei Strafe ihres Untergangs) eben nicht zu einem dümmlich-kindischen Nebengeschäft herrschender (ideologischer) Geschichtsschreibung verkommen mag, ist alle zeitgenössische wie historische Literatur, die diesen Namen verdient, nicht bloßer ideologischer Text, nicht ideologisches Gedächtnis, sondern vielmehr (so z.B. Jorge Semprun eindringlich) «una memoria historica, testimonial», also: Gedächtnis historischer Zeitzeugenschaft. Das ist Literatur also auch. Oder sie ist nichts. Und wenn’s keine Literatur ist, kann es, was immer es ist, ästhetisch nichts bewirken.

IV.

Wenn ich mich im heutigen neuen Deutschland rückbesinne und soziokulturelle Brüche bewerte, dann fällt mir auch und vor allem «68» ein. Also der versuchte und bis heute untergründig wirksame kulturrevolutionäre Bruch, den man als «antiautoritäre Studentenbewegung», «neoexpressionistischer Oh-Mensch-Aufbruch», «junger Linksradikalismus», «Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft» (Erwin Scheuch) u.ä. etikettieren kann. Lese ich heute, eine Generation später, tonangebende Feuilletons für die ideologischen Stände, die als gebildet gelten möchten, dann ist hier ein kollektiver Akteur gleichsam schuldhaft ausgemacht, der schier alles zu verantworten hat: Von den verstörten Kindern infolge libertärer Erziehungsstile über den Rote-Armee-Terrorismus infolge Scheiterns studentischer Veränderungsvorhaben bis zur neuen spießbürgerlichen Promiskuität infolge partnertauschender Wohngemeinschaften…

Auch hier wäre Literatur als Erinnerungsarbeit im Sinne obengenannter geschichtlicher Zeitzeugenschaft einerseits und als produktive Projektionsarbeit alternativer Lebensformen andererseits eingefordert. Wenn Literatur als besondere Form menschlicher Weltaneignung neue Funktionskompetenz gewinnen soll, dann müsste sie sich (wieder) auf alle Niederungen provinzieller lebensweltlicher Fauna und Flora einlassen und ihre Entdeckungsreisen mit ihren besonderen kreativen Mitteln aufarbeiten und mitteilen. (Bad Münstereifel, 1998) ■

_________________________

Richard Albrecht

Richard Albrecht

Geb. 1955 in Apolda/D; Studium der Sprach- und Sozialwissenschaften, Dr. phil., zahlreiche fachwissenschaftliche und essayistische Buch-Publikationen, lebt seit 1987 als Fachbuchautor in Bad Münstereifel/D

.

.

.

.

.

Blog-Links zum Thema

– Quasar: Welt, Literatur und Kommunikation bei Goethe, – Ostblog: H. Pinter und die gesellschaftliche Funktion von Literatur

leave a comment