Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)

.

Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber

Sabine & Mario Ziegler

.

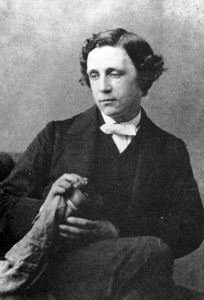

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

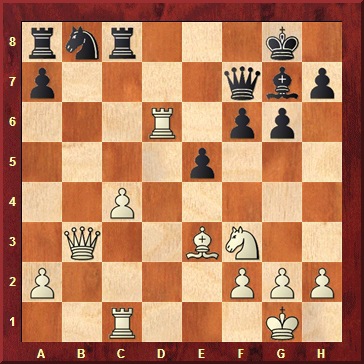

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)

Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:

Verdaustig war’s, und glasse Wieben

rotterten gorkicht im Gemank.

Gar elump war der Pluckerwank,

und die gabben Schweisel frieben.

Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.

Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.

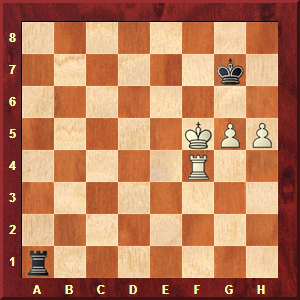

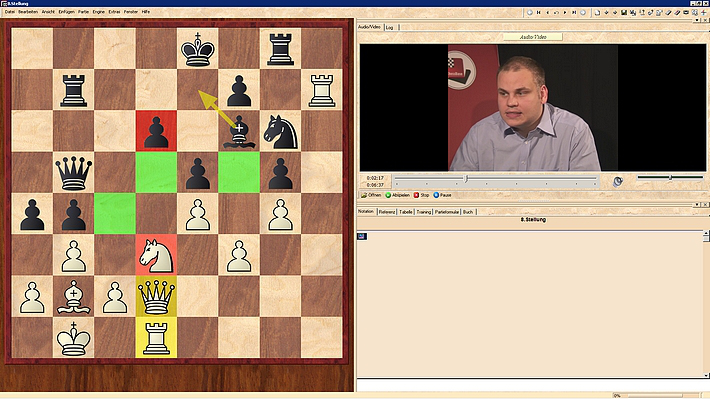

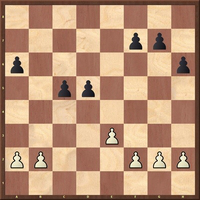

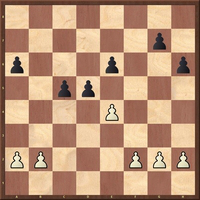

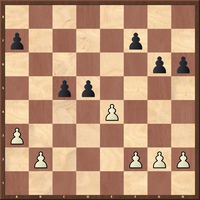

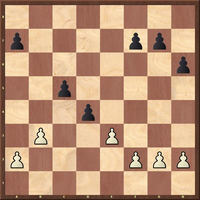

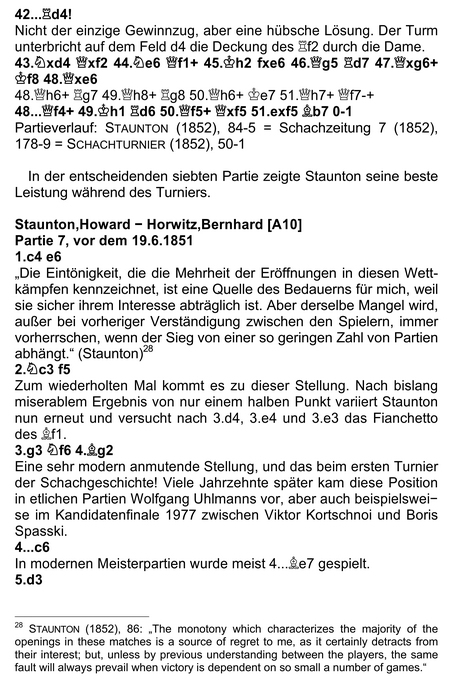

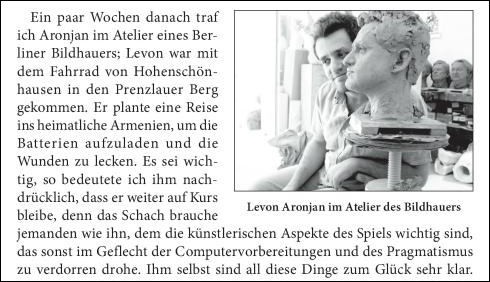

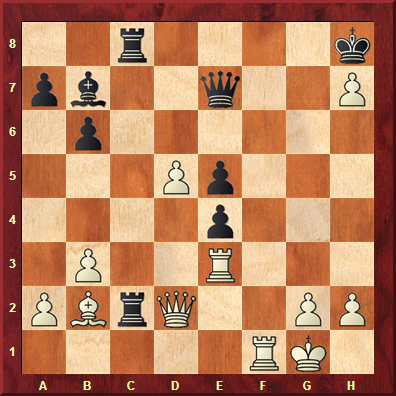

Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.

So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:

1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#

Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.

Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■

Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728

.

.

.

__________________________________

Sabine Ziegler-Staub

Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG

Mario Ziegler

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»

.

Schach auf Wolke 7 ?

Dr. Mario Ziegler

.

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.

Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.

Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.

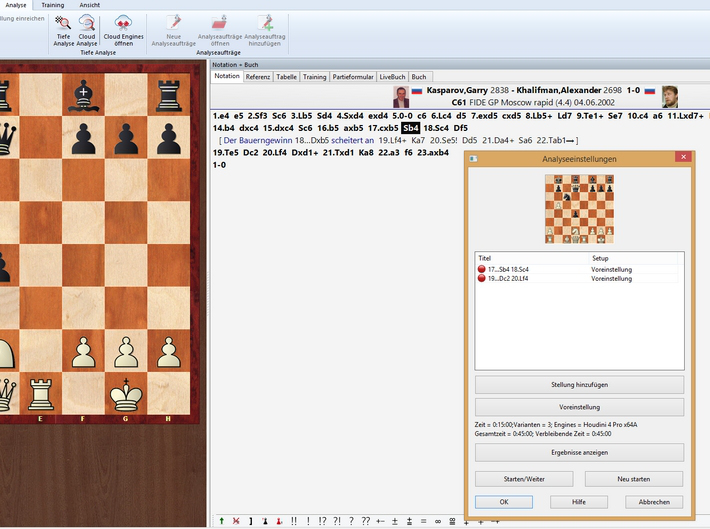

Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.

Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.

Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.

Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:

Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.

Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■

Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Ivan Sokolov: «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»

.

Verständnis für die Bauern

Dr. Mario Ziegler

.

Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.

Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.

Sein Autor Ivan Sokolov ist in der Welt des Schachs eine bekannte Persönlichkeit. Der 1968 im bosnischen Jajce bei Banja Luka geborene Großmeister vertrat 1988 und 1990 Jugoslawien bei den Schacholympiaden in Thessaloniki und Novi Sad, wobei er 1988 mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille erringen konnte. 1993 verließ er während des Bürgerkrieges seine Heimat und emigrierte in die Niederlande. Mit der niederländischen Auswahl errang er unter anderem den Sieg bei der Mannschafts-Europameisterschaft 2005 in Göteborg. Seit 2009 ist er für den bosnischen Schachverband spielberechtigt. Neben diesen Erfolgen und neben zahlreichen Siegen bei bedeutenden Turnieren trat er durch einige hochgelobte Schachbücher hervor. 2009 erschien sein Werk «Winning Chess Middlegames: An Essential Guide to Pawn Structures», das nun in deutscher Sprache vorliegt und Gegenstand der vorliegenden Besprechung sein soll.

Der Untertitel «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen» könnte in die Irre führen. Sokolov will keineswegs alle d4-Eröffnungen oder auch nur einen repräsentativen Querschnitt beleuchten, sondern konzentriert sich auf die Nimzoindische Verteidigung 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4. Da der Autor ein Experte für diese Eröffnung ist und ihr kürzlich eine Monographie gewidmet hat («The strategic Nimzo-Indian. Vol. 1: A complete guide to the Rubinstein Variation», Alkmaar 2012), ist dies eine naheliegende Wahl. Zudem kann man Sokolov zustimmen, wenn er formuliert (S. 11): «Abgesehen davon, dass ein Verständnis dieser [der im Buch beleuchteten] Stellungen für alle, die mit Weiß 1.d2-d4 oder mit Schwarz Nimzoindisch spielen, von Nutzen ist, haben die nachstehenden kommentierten Partien den zusätzlichen praktischen Wert, dass sie definitiv das Eröffnungswissen des Lesers verbessern werden, was sich sofort in der Turnierpraxis niederschlagen kann.»

Das Zauberwort des Buches lautet «Bauernstruktur». Dass das Verständnis typischer Strukturen in einer bestimmten Eröffnung große Bedeutung besitzt, brachte bereits 1749 der große André Philidor in seinem berühmten Satz «Die Bauern sind die Seele des Schachspiels» («… les Pions. Ils sont l’âme des Echecs …») zum Ausdruck. Sokolov bedient sich jüngerer Beispiele, wenn er an das Schaffen der Weltmeister Karpow, Kasparow und Kramnik (S. 9) und seine eigene Praxis erinnert: «Über meine gesamte Karriere hinweg habe auch ich in den Stellungen, die ich gut verstand, eine ordentliche Punktausbeute erzielt und den Preis dafür bezahlt, dass ich in meiner Sturheit die Finger nicht von den Stellungstypen, die mir nicht lagen, lassen konnte.»

In seinem Werk konzentriert sich Sokolov auf die vier seiner Meinung nach (vgl. S. 9) wesentlichsten Bauernstrukturen: Doppelbauer, Isolani, Hängende Bauern und Bauernmajorität. Alle diese Formen sind noch weiter differenziert nach sogenannten Basisstrukturen. Dies sieht folgendermaßen aus (verdeutlicht am Beispiel der Hängenden Bauern, S. 179f.):

Beide Strukturen verdeutlichen einen weißen Standardplan: Abtausch auf e6, was fxe6 erzwingt, danach e3-e4, was Schwarz ein positionelles Zugeständnis abnötigt.

Weiß führt seinen Plan e3-e4 aus, ohne vorher auf e6 einen Figurentausch vorgenommen zu haben.

…demonstriert einen schwarzen Standardplan: …d5-d4, was die dynamischen Möglichkeiten der hängenden Bauern zur Geltung bringt.

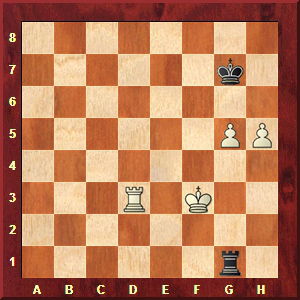

Die einzelnen Basisstrukturen werden durch insgesamt 45 Partien beleuchtet, die den Zeitraum zwischen 1938 (Botwinnik-Tschechower, Leningrad) und 2008 (Topalow-Aronjan, Morelia/Linares) abdecken. Sokolov selbst ist mit 12 Partien vertreten. Dass er immer wieder seine eigenen Erfahrungen einfließen lässt, macht ein großes Plus des Werkes aus. Sokolov zeigt sehr eindrucksvoll, wie er selbst in einer bestimmten Position vorging, und spart dabei auch nicht mit Selbstkritik, wenn er falsche Wege beschritt. Hierzu ein Beispiel aus seiner Weißpartie gegen Darryl Johansen bei der Olympiade Manila 1992:

Hier setzte Sokolov mit 13.Tb1 fort, was er mit einem «?!» brandmarkt. In seinen Anmerkungen erläutert er diese Kritik am scheinbar naheliegenden Zug, der den Turm auf die halboffene Linie stellt (S. 15): «Für derartige Stellungen ist es typisch, dass Weiß seinen Raumvorteil und Entwicklungsvorsprung zur Entfaltung von Initiative nutzen muss, bevor seine strukturellen Mängel sich bemerkbar zu machen beginnen. 13.f4! war ein guter und energischer Anfang … In der Partie sah ich schon die mit 13.f4! assoziierten Möglichkeiten, dachte aber, dass ich mit Weiß gegen irgendeinen Australier mit einer Elo-Zahl von noch nicht einmal 2500 nur ‚reguläre‘ Züge zu machen brauchte und sich der Sieg ohne große Risiken wie von selbst einstellen sollte. Eine solche Denkweise ist vielleicht in einem Abspiel der Katalanischen Eröffnung mit Weiß vertretbar, aber nicht in diesem Typ von Nimzoinder.»

Neben solchen allgemeinen Überlegungen geht Sokolov jedoch auch in die Tiefe. Seine Analysen zu bestimmten Zügen können durchaus mehr als eine Spalte einnehmen, so dass der Leser bereit sein muss, einige Zeit und Mühe für die Arbeit mit dem Buch aufzuwenden. Der englische Großmeister Michael Adams weiß offensichtlich, wovon er spricht, wenn er in seinem Vorwort anmerkt (S. 8): «Vereinsspieler sollten sich nicht entmutigen lassen, wenn der Variantenwust mitunter etwas beängstigend erscheint.» Um einen Einblick in Sokolovs Analysen zu geben, bot sich ein Vergleich an. Auf S. 89ff. wird zum Thema «Das Spiel gegen einen isolierten Bauern» die Partie Iwantschuk-Aronjan, Morelia 2007, untersucht. Zu dieser Partie liegt neben der Analyse von Mihail Marin in der «MegaBase» der Firma ChessBase auch eine Untersuchung von Nikolai Kalinichenko in seiner kürzlich veröffentlichten Monographie über Iwantschuk vor («Vassily Ivanchuk. 100 Selected Games, Alkmaar 2013, S. 152ff.). Es war ein reizvolles Unternehmen, die Gedankengänge und Arbeitsweisen der drei Großmeister zu vergleichen.

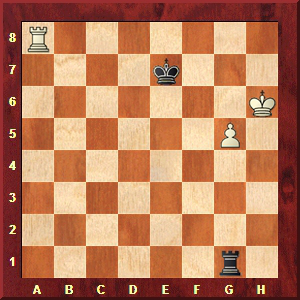

Dies ist die Stellung nach dem 16. Zug von Schwarz. Iwantschuk spielte nun das überraschende 17. Tcc1

Sokolov erklärt – ebenso wie Marin – die Idee dieses Zuges: «Weiß behält die Türme auf dem Brett, um den schwachen Bauern d5 aufs Korn nehmen zu können. Schwarz kann seinerseits aus der Kontrolle der c-Linie kein Kapital schlagen.» Die drei Kommentatoren sind sich aber ansonsten über den Wert des Zuges und damit verbunden die Bewertung der Stellung nicht einig. Sokolov und Kalinichenko werten den Rückzug des Turms als sehr stark (!! bzw. !), während sich Marin mit !? begnügt. Im Vergleich zu seinen Kollegen kritisiert er in der Folge das schwarze Spiel deutlich stärker.

17…Tfc8

Dieser Zug bleibt von Sokolov unkommentiert, während Kalinichenko und Marin auf die Möglichkeit 17…Txc1+ verweisen. Kalinichenko hält diesen Abtausch, der die Stellung weiter vereinfacht, für eine ernstzunehmende Alternative, Marin sogar für die bessere Fortsetzung, weshalb er den Partiezug 17…Tfc8 mit einem ?! versieht.

18.Td1 Tc2 19.Lb5 Sf8 20.Tab1 T2c7 21.La4 Se6 22.Lb3 Kf8 23.h3

Sokolov: «Weiß will den Bauern d5 zu seinen eigenen Bedingungen nehmen. Das sofortige Schlagen dieses Bauern würde zu einem remislichen Endspiel führen: 23.¥xd5?! ¥xd5 24.¦xd5 ¦c1+ 25.¦d1 ¦xb1 26.¦xb1 ¦c2, und dank seines aktiven Turms sollte Schwarz die Stellung halten können.» Beide anderen Kommentatoren übergehen diese Variante.

23…Tc5 24.Kh2

Diesen Zug hebt Sokolov als einziger besonders hervor, indem er ihn mit !! schmückt und anmerkt: «Weicht dem Schach auf c1 aus, um auf der d-Linie die Türme zu verdoppeln. Es ist sehr wichtig für Weiß, alle vier Türme auf dem Brett zu behalten.»

24…Ke7 25.Td2 Tb5 26.La2 Tbc5 27.Se1 a5

Als einziger analysiert Sokolov die Fortsetzung 27…Tc1, die jedoch Schwarz nicht aus seinen Schwierigkeiten gerettet hätte.

28.Tbd1 Td8 29.Kg3 Tb5 30.f3 Tc8

Wird von allen Kommentatoren als Fehler gekennzeichnet, allenfalls in der Frage, ob 30…Sc5 (Sokolov) oder 30…Tc5 (Kalinichenko, Marin) hartnäckigeren Widerstand versprach, gibt es Diskrepanzen.

31.Sd3!

«Wegen der Drohung 32.a4 mit Turmfang muss Schwarz einen Bauern geben.» (Sokolov). Nicht eingegangen wird auf die (unzureichende) Verteidigung 31…a4, die Kalinichenko und Marin analysieren. Auch bei den restlichen Zügen der Partie hält sich Sokolov deutlich knapper als die beiden anderen Analytiker, was aber angesichts seiner Zielsetzung – Besprechung eines bestimmten Stellungstyps – verständlich ist. Für eine solche Erörterung sind die restlichen Züge nicht mehr relevant.

31…d4 32.Lxe6 Kxe6 33.Sf4+ Ke7 34.Txd4 Tc7 35.T1d2 Tbc5 36.e4 Tc4 37.Td6 T4c6 38.e5 Tc2 39.Txc2 Txc2 40.Txb6 Lc6 41.b4 g5 42.Sh5 axb4 43.axb4 Ld5 44.Sg7 Te2 45.Sf5+ Ke8 46.Sxh6 Le6 47.Tb5 Tb2 48.Tb8+ Kd7 49.Tg8 1–0

An wen richtet sich Sokolovs «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»? Zielgruppe sind die geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus ist das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler (mit Weiss und mit Schwarz) grundlegend. Überhaupt ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finde.

An wen richtet sich Sokolovs Werk? Ganz offensichtlich ist die Zielgruppe diejenige der geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus sollte das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler grundlegend sein, ebenso für Weißspieler, die sich mit den untersuchten Strukturen des Nimzoinders herumschlagen müssen. Für diese Spieler wird «Die hohe Schule des Mittelspiels im Schach» ein hervorragendes Hilfsmittel zum besseren Verständnis der typischen Mittelspielpositionen sein. Es ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finden wird. ■

Ivan Sokolov: Die hohe Kunst des Mittelspiels im Schach – Gewinnen in d4-Bauernstrukturen, New in Chess, 288 Seiten, ISBN 978-90-5691-432-5

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Willi Sauberer: «Schach-Lang-Läufer» (Erinnerungen)

.

Liebe zum Spiel

Dr. Mario Ziegler

.

Ein ungewöhnliches Werk ist dieses kleine, nur 131 Seiten umfassende Büchlein, das der LIT-Verlag aus Wien und Berlin kürzlich publizierte. Schon der Titel macht stutzig: «Schach-Lang-Läufer» – was ist das denn? Was hat ein Langläufer mit Schach zu tun? Oder geht es vielleicht um die Spielfigur Läufer? Aber wie passt das Adjektiv «lang» zu ihr? Und erst die Bibliographie! Neben Werken der bekannten Schachautoren Beyersdorf, Linder, Petzold und Pfleger finden sich Einträge wie «De brevitate vitae» des antiken römischen Philosophen Seneca, Homers Odyssee oder ein Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Und wer ist eigentlich Willi Sauberer, von dem ich, wie ich gestehen muss, zuvor noch nie gehört hatte, und der sich in den Datenbanken von ChessBase mit lediglich drei Partien findet?

Ein ungewöhnliches Werk ist dieses kleine, nur 131 Seiten umfassende Büchlein, das der LIT-Verlag aus Wien und Berlin kürzlich publizierte. Schon der Titel macht stutzig: «Schach-Lang-Läufer» – was ist das denn? Was hat ein Langläufer mit Schach zu tun? Oder geht es vielleicht um die Spielfigur Läufer? Aber wie passt das Adjektiv «lang» zu ihr? Und erst die Bibliographie! Neben Werken der bekannten Schachautoren Beyersdorf, Linder, Petzold und Pfleger finden sich Einträge wie «De brevitate vitae» des antiken römischen Philosophen Seneca, Homers Odyssee oder ein Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Und wer ist eigentlich Willi Sauberer, von dem ich, wie ich gestehen muss, zuvor noch nie gehört hatte, und der sich in den Datenbanken von ChessBase mit lediglich drei Partien findet?

Beginnen wir mit dem Autor. Professor Willi Sauberer, geboren 1933, wirkte ab 1961 als Journalist, ab 1967 im Generalsekretariat der Österreichischen Volkspartei und ab 1971 als Chefredakteur der Salzburger Volkszeitung. Sauberer, der 1979 für seine Verdienste um das Land Salzburg das Goldene Verdienstzeichen und 2005 die Goldene Ehrennadel erhielt, beschäftigte sich als Autor mit biographischen und lokalhistorischen Themen, und natürlich mit dem Schach, dem er Zeit seines Lebens verbunden war, wie das hier zu besprechende Buch eindrücklich beweist.

Auf den ersten Blick mag ungewöhnlich erscheinen, dass ein Schachamateur die Erinnerungen seines Lebens veröffentlicht. Doch gerade dies ist das Konzept der neuen Schriftenreihe «Spiel-Geschichten», die vom Institut für Spielforschung an der Universität Mozarteum Salzburg herausgegeben wird, und die der Institutsleiter Professor Rainer Buland wie folgt beschreibt: Nicht Spielanleitung und nicht Wissenschaft solle durch sie vermittelt werden, sondern die Biographie der Spieler in Zusammenhang mit dem Spiel: Wie kam es zu der ersten Begegnung mit dem Spiel? Wie veränderte sich das Spielen im Laufe des Lebens? Welche Erfahrungen wurden mit dem Spiel und mit anderen Spielern gemacht? Und zuletzt: Welches Wissen besitzen die Spieler über ihr Spiel?

Willi Sauberer ist wie kaum ein anderer dazu prädestiniert, diese Reihe zu eröffnen. Er beschreibt sich selbst als «Amateur, Vereinsspieler, Funktionär und Kursleiter», was bereits das weite Spektrum seiner schachlichen Beschäftigung andeutet. «Schach war oft mein Rückzugsgebiet, wenn es Schicksalsschläge hagelte». Und so beginnt das Buch mit den «Erinnerungen eines unverbesserlichen ‚Schächers‘», die den ersten Kontakt Sauberers mit dem Schach um das Jahr 1945 behandeln, seine Bemühungen um das Salzburger Schachleben und die Gründung des Schachvereins Salzburg-Süd 1979: «Ich wurde trotz aller von mir vorgebrachten Bedenken ausdrücklich ‚für ein Jahr‘ zum Obmann gewählt. Dieses Jahr dauerte 2012 noch immer an». Dieses Kapitel ist – wie sollte es anders sein – in einem sehr persönlichen Ton verfasst und enthält manche Anekdote, so etwa die folgende über eine Blitzpartie Sauberer mit der mehrmaligen Staatsmeisterin Inge Kattinger bei einem befreundeten Ehepaar: «Eines Tages stießen wir dabei ein Glas mit Rotwein um. Die Flüssigkeit lief über den Tisch und tropfte auf die Polstersessel. Dass wir rasch das Brett aus dem Gefahrenbereich schoben und ungerührt weiter spielten, wird mir von den sonst wirklich geduldigen Gastgebern noch heute vorgehalten».

Das folgende Kapitel «Begegnungen und Beobachtungen» wirft in mehreren Essays den Blick auf besondere Teilaspekte des königlichen Spiels, als dessen wichtigste Elemente Sauberer «Waffengleichheit bei minimaler Zufallsabhängigkeit», «Geschwindigkeit», «ästhetische Schönheit» und vor allem «geistige Herausforderung» nennt. Die Frage, warum sich immer weniger Schachenthusiasten als Funktionäre zur Verfügung stellen, wird ebenso behandelt wie die Spielertypen, also den Angstgegner, die Über- und die Unterschätzung des Gegners – jeder Partiespieler wird sofort vieles wiedererkennen! Die berichteten Begebenheiten auf und neben dem Brett, Sauberers gelegentliche Begegnungen mit der Weltspitze (in Gestalt von Beliavsky, Kramnik und Karpow, das ewig junge Thema «Schach und Frauen» und das mittlerweile obsolete Thema «Schach und Rauchen» runden dieses Kapitel ab, das zum Schmökern einlädt und gleichzeitig immer wieder durchblicken lässt, wie viele Gedanken sich Sauberer während seiner langen «Karriere» bereits über das Schachspiel gemacht hat.

In «Partien erzählen Geschichten» werden 21 Partien und Partiefragmente aus Sauberers praktischem Schaffen wiedergegeben. Es sind manche ansehnliche Kombinationen dabei, obwohl Sauberer bescheiden vermerkt, sie besäßen «angesichts der vielen großen Werke erlesener Schachgeister nicht einmal den Wert einer Fußnote». Besonders fiel mir – auch wegen der humorvollen Kommentierung, die ich im Wortlaut wiedergeben möchte, die folgende Partie auf:

Sauberer – Frischeisen

12. 10. 1968. Wiener Schachverein-Währing, 3. Klasse, Brett 3. Schwarz galt als Senkrechtstarter mit glänzenden Aussichten. Aber er unterschätzte Fridolin. Dieser war ein Kleinbauer auf b2, der mit seinem Los unzufrieden war und aufbegehrte (b3). Er arbeitete sich hoch und brachte es zum Großbauern (c4), wurde in zentraler Funktion geadelt (d5) und sogar in den Grafenstand erhoben (c6). Nach 29. Txd7 hätte Fridolin auf d7 sogar Fürst werden und auf c8 die Königstochter heiraten können, doch Schwarz gab auf.

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 0–0 7.0–0 d5 8.b3?! Bb2 zeigt auf: Er möchte gerne Freibauer werden. 8…Sa6 9.Lb2 dxc4 10.bxc4 Fridolin! 10…c5 11.e3 cxd4 12.exd4 Dc7 13.Da4 Tfc8 14.Se5 Lxg2 15.Kxg2 Db7+ 16.Kg1 Sb4 17.Tfd1 Sc6 18.Tac1 Sa5?? Schwarz unterschätzt Fridolin! 19.d5 exd5 Db8! 20.cxd5 Fridolin! 20…Db8 Zu spät. 21.Sc6! Sxc6 22.dxc6 Fridolin! 22…a6 Gegen Sb5. 23.Sd5! Sxd5 24.Txd5 Tc7? Besser Ta7. 25.Dg4!? Le5!? bringt Qualitätsgewinn, aber den wertlosen Ta8 ins Spiel, hingegen stellt die wD auf der Diagonale c8–h3 tödliche Drohungen auf. 25…f6 26.Td7 Kf7 27.Dh5+ Kg8 28.Dd5+ Witzig wäre auch La3! gewesen. 28…Kf8 29.De6!

Verdient ein Diagramm: Der letzte Triumph war dem Slalomspezialisten nicht mehr gegönnt. 1–0

Im dritten Abschnitt «Odysseus, Goethe und die Astronauten» werden frühere Beiträge Sauberers zum Thema Schach aus dem Zeitraum 1971-2012 erneut abgedruckt. Bereits der Titel lässt anklingen, welch breites Spektrum der Autor hier abdeckt, und in der Tat versteht er es, immer wieder Parallelen zwischen Schach und Geschichte, Literatur, Mythologie oder (damals) tagesaktuellen Themen zu ziehen.

Besonders spannend ist das letzte Kapitel «Die vergessene Schachweltmeisterschaft». Hier geht es um den Wettkampf zwischen Alexander Aljechin und Efim Bogoljubow, der 1934 in Deutschland ausgetragen wurde. Sauberer referiert zunächst über die Spieler und die Hintergründe des Matches, wobei er zu Recht die Auswirkung zeitgeschichtlicher Ereignisse wie der Weltwirtschaftskrise 1929 oder der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 auf die Weltmeisterschaft betont. So formuliert er: «Eine Schachweltmeisterschaft in Deutschland, noch dazu mit einem ‚deutschen‘ Teilnehmer [natürlich war Bogoljubow nur eingebürgert, Anm. Ziegler], kam den neuen Machthabern als Prestigeobjekt gerade recht – sie war ein kleines Steinchen des großen Mosaiks, das die Welt von der NS-Ideologie überzeugen sollte. (Die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin folgten.)». Diese Aspekte bedürfen einer noch wesentlich gründlicheren Aufarbeitung, bei der ein 2006 von Sauberer wiederentdecktes Dokument helfen kann: Ein Gästebuch der Weltmeisterschaft, das die Etappen des Matches und die anwesende Prominenz bis zum letzten Wettkampftag verzeichnet. Es wäre unbedingt wünschenswert, dieses Dokument wissenschaftlich auszuwerten.

Wird in den Monographien über Schachspieler gewöhnlich die Weltspitze in den Blick genommen, so wirft das Büchlein «Schach-Lang-Läufer» aus der Feder des Amateurs Willi Sauberer ein ganz neues Licht auf das Schachspiel und die Menschen, die es als Freizeitvergnügen betreiben. Hier stehen völlig andere Themen zur Debatte als bei Männern vom Schlage eines Carlsen, Anand oder Kramnik. Willi Sauberer will mit seinem Buch sicher nicht mustergültiges Schach demonstrieren, sondern das zeigen, was auf und neben den Brettern an Menschlichem und Allzumenschlichem geschieht.

Das Werk besticht durch ein schönes Cover, festen Einband und zahlreiche Abbildungen. Das Lektorat war ganz überwiegend gründlich, Druckfehler sind kaum zu finden. Lediglich über den Namen «Emit Özil (deutscher Fußball-Nationalspieler)» bin ich gestolpert – ist mit diesen Ballkünstler nicht vielleicht Mesut Özil – der jedenfalls gerne Schach spielt gemeint?

Ein Fazit: Wird in den (ohnehin wenig zahlreichen) Monographien über Schachspieler gewöhnlich die Weltspitze in den Blick genommen, so wirft dieses Büchlein aus der Feder eines Amateurs ein ganz neues Licht auf das Schachspiel und die Menschen, die es als Freizeitvergnügen betreiben. Hier stehen völlig andere Themen zur Debatte als bei Männern vom Schlage eines Carlsen, Anand oder Kramnik. Willi Sauberer will mit seinem Buch sicher nicht mustergültiges Schach demonstrieren, sondern das zeigen, was auf und neben den Brettern Menschliches und Allzumenschliches geschieht. Damit ist er Amateur im besten Sinne des Wortes: Liebhaber (amateur) des Schachs und der Menschen, die es spielen. Und dadurch wird deutlich, dass Schach eben doch unendlich viel mehr ist als das, was wir in den Datenbanken und Partiesammlungen vorfinden. ■

Willi Sauberer: Schach-Lang-Läufer – Erinnerungen eines Spielers, Funktionärs und Beobachters, Lit Verlag, 128 Seiten, ISBN 978-3643504845

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Mario Ziegler: «Das Schachturnier London 1851»

.

Qualitätsvolle Monographie zu einem schachhistorischen Meilenstein

Thomas Binder

.

Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.

Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.

Den Übergangscharakter der Veranstaltung verdeutlichen auch die Regularien. So war «London 1851» mitnichten ein Turnier, wie wir es heute kennen, sondern eine Folge von KO-Matches, die in einem Finale kulminierte. Eine Begrenzung der Bedenkzeit war nicht vorgesehen, nach 8 Stunden wurde die Partie vertagt. Interessant auch, dass zwar das Anzugsrecht ausgelost wurde, nicht aber die Farbverteilung. So konnte unter Umständen auch Schwarz die Partie eröffnen. Die damit nötige Übersetzung der Partien in die heute übliche Notation mag in einigen Fällen die Quelle von Unklarheiten gewesen sein.

Über das Turnier von London gibt (gab es bisher) zwei Standardwerke: 1852 veröffentlichte der Engländer Howard Staunton das authentische Turnierbuch. Staunton war die zentrale Figur des Londoner Turniers. Er wirkte maßgeblich in Vorbereitung und Durchführung des Turniers mit und nahm zudem als Spieler teil. Sportlich erlebte er allerdings mit Platz 4 eine Enttäuschung. Stauntons verdienstvolles Turnierbuch wurde 2010 von Jens-Erik Rudolph in einer deutschen Ausgabe neu herausgebracht. Den deutschen Klassiker lieferte bereits 1852 der Berliner Verlag Veit & Company. Eine namentliche Nennung des Autors hierzu gibt es bisher nicht. Mario Ziegler – um nun endlich zum hier rezensierten Buch zu kommen – nennt einige Argumente für die Autorenschaft Alexanders von Oppen, des Herausgebers der «Schachzeitung».

Mit dem letzten Satz wurde bereits angedeutet, dass der Historiker Dr. Mario Ziegler in der Tat neue Forschungsergebnisse vorlegen kann. Er arbeitete beide Turnierbücher sowie darüber hinaus zahlreiche Schachzeitungen und –kolumnen (buchstäblich aus «aller Welt») auf. Ein breites Feld für geschichtliche Forschungen lässt das Londoner Turnier allemal. So gibt es bis heute keinen genauen Terminplan des wohl knapp 2 Monate dauernden Wettstreits. Ziegler hat hier Pionierarbeit geleistet, indem er für viele Partien das Datum auf engere Zeiträume eingrenzen konnte. Zu der kontrovers diskutierten Abmachung zwischen dem späteren Turniersieger Adolf Anderssen und seinem Viertelfinalgegner Jozsef Szen über eine Teilung des Preisgeldes, das einer der beiden erringen würde, entwickelt Ziegler in ausführlicher und gut fundierter Argumentation einen eigenen Standpunkt. So ergreift er auch an vielen anderen Stellen sehr wohl Partei für den einen oder anderen Spieler, für den einen oder anderen Kommentator, analysiert und moderiert die einschlägige Fachdiskussion.

Den Hauptteil des Buches bilden die ausführlich kommentierten Partien. Auf ca. 370 Seiten werden die 85 gespielten Schachpartien vorgestellt. Knapp 100 Seiten nehmen die Porträts der 16 Teilnehmer ein – naturgemäß in sehr unterschiedlicher Gewichtung, sind doch über die weniger bekannten Teilnehmer kaum biographische Details verfügbar. Gehen einige der Porträts an die 10 Seiten heran, oder bei Staunton weit darüber hinaus, so ist es bei E.S. Kennedy – nicht einmal die Vornamen sind bekannt – nur eine halbe Seite. Selbst über Anderssens Finalgegner, den Engländer Wyvill kommt kaum mehr als eine Seite zusammen. Das zeigt einmal mehr, auf welch schwieriges Forscherterrain sich Mario Ziegler begeben hat. Komplettiert wird sein Werk durch eine Reihe kürzerer Artikel zur Vorgeschichte und Nachwirkung des Turniers.

Zu den großen Stärken des vorliegenden Buches muss Zieglers Sprachstil gezählt werden. Es ist ein Vergnügen, seine Zeilen zu lesen. Ihm gelingt eine sachliche Darstellung, die ohne emotionale Aufwallungen auskommt und dennoch spannend und lebendig zu lesen ist. Dabei stört es nicht, dass der Historiker nun mal nicht aus dem Korsett einer wissenschaftlich fundierten Arbeit entfliehen kann. Fast jede Seite ist mit umfangreichen Fußnoten gespickt. Neben akribischen Quellenangaben beherbergen sie jeweils den Text der fremdsprachigen Originale. Davon Gewinn zu haben, setzt zwar die sichere Beherrschung der zitierten Sprachen – zudem in zeitgenössischer Ausprägung – voraus, mit diesem Hintergrund kann man aber noch manche Nuancen entdecken, die bei der Übersetzung verloren gegangen sind.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen natürlich die Partieanalysen. Hier leistet der Autor eine solide Arbeit. Jede einzelne Partie wird sehr ausführlich vorgestellt, in angemessener Weise mit Diagrammen illustriert. In der Eröffnungsphase verweist Mario Ziegler an vielen Stellen auf den damaligen Stand der theoretischen Diskussion und auf Vorgängerpartien. Ein Verweis auf heutiges Theoriewissen findet hingegen seltener statt. Der Partieverlauf wird anschaulich geschildert, insbesondere die Wendepunkte werden pointiert herausgestellt. Die analysierten Alternativen und Varianten untermauern die Argumentation. Natürlich stützt sich Mario Ziegler dabei auf Computerhilfe. Er benennt im Quellenverzeichnis selbst die eingesetzten Programmversionen und die benutzte Hardware. In den Kommentaren wird für mich freilich nicht immer erkennbar, wo Ziegler eigene Entdeckungen (bzw. die seines Computers) präsentiert und wo er auf bereits früher veröffentlichte Analysen zurückgreift.

Dem heutigen Leser mag es befremdlich vorkommen, dass damals selbst in einem Elite-Turnier grobe Fehler an der Tagesordnung waren. Auch die geringe Remisquote (nur 7 von 85 Partien) spricht für ein ganz anderes Spielniveau. So gesehen könnte man das vorliegende Werk vielleicht noch um eine globalere Analyse zur Entwicklung der Spielstärke und der Leistungsdifferenzierung in jener Epoche ergänzen.

Neben der schachlich soliden Arbeit überzeugen die Partiebesprechungen durch ihren flüssigen Schreibstil und die nie verloren gehende Einbindung in den Gesamtzusammenhang des Turniers. Etwas unglücklich erscheint allenfalls, dass ab dem Halbfinale auch die Matches der unterlegenen Spieler ohne klare Abgrenzung vorgestellt werden. So steht das große Final-Match zwischen Anderssen und Wyvill nicht am Ende des Buches, sondern wird noch von den Spielen um die Plätze 3 bis 7 gefolgt. Hier könnte ich mir bei einer Überarbeitung eine klarere Teilung in das eigentliche KO-Turnier und die Trostrunde vorstellen.

Nach mehr als 150 Jahren wird von Dr. Mario Ziegler ein neues Standardwerk über das erste große Schachturnier vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen Porträts der 16 Turnierteilnehmer und die ausführliche Besprechung aller 85 Partien. Zieglers Monographie überzeugt gleichermaßen durch fundierte historische Recherche wie flüssig geschriebene Texte.

Das vorliegende Buch macht einen hochwertigen Eindruck. Typographisch gibt es nichts auszusetzen, auch der Umgang mit den zahlreichen Fußnoten ist gelungen. Bedenkt man die enorme Forschungsarbeit, die in diesem Werk steckt, ist der stolze Preis gewiss mehr als gerechtfertigt. Freilich muss offen bleiben, ob es in der Schachszene genügend Interessenten gibt, die es ermöglichen, dass man solche Projekte wirtschaftlich sinnvoll durchhalten kann.

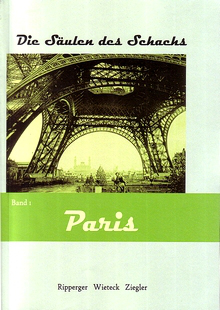

Gerade auch unter diesem Aspekt möchte ich Mario Ziegler viel Erfolg und Beharrlichkeit in seiner Arbeit wünschen. Aus seiner Feder stammen übrigens zwei mindestens genauso reizvolle schachhistorische Projekte: «Die große Schachparade» (an den historischen Epochen orientiert) und «Säulen des Schachs» (Vorstellung wichtiger Orte der Schachgeschichte). Zu beiden Serien ist bislang ein Band erschienen, und man darf erwartungsfroh auf Fortsetzung hoffen. ■

Mario Ziegler: Das Schachturnier London 1851, Verlag ChessCoach, 555 Seiten, ISBN 978-3944158006

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Ripperger / Wietek / Ziegler: «Die Säulen des Schachs – Paris»

.

Interessanter Exkurs in die Schach-Kulturgeschichte

Thomas Binder

.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Im 19. Jahrhundert fand das Königliche Spiel seinen Weg vom Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft in die Kreise des gebildeten Bürgertums. Zugleich entwickelte es sich zu jenem Gesamtbild aus Kunst, Wissenschaft und Sport, als das wir es noch heute wahrnehmen. Die Autoren haben den interessanten Ansatz gewählt, diese Entwicklung am Beispiel von fünf europäischen Metropolen nachzuzeichnen. Dem Eröffnungsband über Paris sollen noch London, St. Petersburg, Wien und Berlin folgen.

Im Buch stehen die schachlichen und die gesamt-geschichtlichen Beiträge etwas nebeneinander. Man hat den Eindruck, dass die Autoren – darunter der dem interessierten Publikum gut bekannte (Schach)-Historiker Helmut Wieteck – doch ein wenig aneinander vorbei gearbeitet haben. Die Verschränkung der beiden Ebenen gelingt nur stellenweise. Da das Buch allerdings in ca. 40 kurze Kapitel gegliedert und im übrigen sehr reichhaltig bebildert ist, kann man sich gut orientieren und Schwerpunkte setzen.

In den geschichtslastigen Abschnitten sind historische Ereignisse sachlich dargestellt, etwa die Französische Revolution oder der Deutsch-Französische Krieg. Umfangreiche Porträts stellen uns eine überraschend große Zahl historischer Personen vor: Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Politiker, Adlige, Philosophen, Komponisten… Nicht in jedem Fall wird der Bezug zum Gesamtthema deutlich.

Wer sich jedoch darauf einlässt, wird viel Wissenswertes erfahren, auch wenn seine Erwartungen an das Buch vielleicht andere waren. Insgesamt nehmen diese Themen gut die Hälfte des Raumes ein und sind mir damit ein wenig überrepräsentiert.

Beim flüchtigen Vergleich wird offenbar, dass heutzutage die universelle Wissensquelle «Wikipedia» auch für die Autoren einen unverzichtbaren Faktenfundus bildete. Einzelne Formulierungen stimmen auffällig überein, die Grenze zum Plagiat wird freilich nie auch nur andeutungsweise sichtbar.

Blicken wir auf den schachlichen Anteil des Buches, so beginnt die Reise im berühmten Pariser Café de la Régence, also bei Kaffeehaus-Schach im besten Sinne. Morphy tritt auf und die berühmte Partie des Meisters Legall (heute als Seekadettenmatt bekannt) wird besprochen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Paris in der Tat der schachliche «Nabel der Welt». Mit Namen wie Philidor, Deschapelles, de la Bourdonnais und Saint Amant sowie ihren jeweiligen Gegnern kann man nicht nur Pariser sondern europäische Schachgeschichte schreiben. Natürlich fehlt auch die Fernpartie gegen London nicht, mit welcher die Pariser Spieler die «Französische Verteidigung» begründeten.

Wenig später prägten Immigranten das Schachleben der französischen Metropole. Namen wie Kieseritzky und Bernstein sind uns heute vielleicht gerade noch geläufig. Im vorliegenden Buch sehen wir nicht nur ihre Partien, sondern erfahren Wissenswertes über die spielenden Personen. Die Autoren lassen sie mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihrem persönlichen Schicksal lebendig werden.

Die Wende zum 20. Jahrhundert und seinen Formen des Wettkampfschachs symbolisieren in Paris die Weltausstellungen der Jahre 1867, 1878, 1889 und 1900. Mit einer Ausnahme wurden sie von hochkarätigen Schachturnieren flankiert. Eingebettet in gelungene Artikel zum zeithistorischen Umfeld der Ausstellungen – hier gelingt das oben angemahnte Zusammenspiel sehr gut – werden die Turniere durch vollständige Kreuztabellen und einige Partiebeispiele präsentiert. Mit Meistern wie Steinitz, Winawer, Zuckertort, Blackburne, Anderssen, Lasker, Pillsbury, Marshall, Tschigorin und vielen anderen traf sich die Weltelite an der Seine.

Die beiden letzten Textseiten sind – nach meinem Geschmack etwas unmotiviert – dem französischen Maler Marcel Duchamp gewidmet. Seine schachliche Bedeutung – er spielte u.a. bei fünf Olympiaden – ist unbestritten. Jedoch fällt seine Karriere zeitlich aus dem thematischen Rahmen des Buches.

Die Autoren stellen das Schachspiel in den Zusammenhang der historischen Ereignisse und kulturellen Entwicklungen in der französischen Hauptstadt. Die Gewichtung mag dem Leser etwas zu sehr auf den nicht-schachlichen Themen liegen. Seine wahre Stärke offenbart das Buch aber bei den Porträts heute fast vergessener Meister. Die Serie mit vier weiteren geplanten Bänden über europäische Schach-Metropolen darf mit Spannung erwartet werden.

Insgesamt werden uns 34 Partien der Protagonisten vorgeführt und von Reinhold Ripperger knapp kommentiert. Hier hätte man sich etwas mehr schachliche Analyse gewünscht, zumal wenn man weiß, dass Ripperger als erfahrener Trainer hier seine große Stärke hat. Auch dabei wäre der historische Kontext von Interesse. Wenn es z.B. zu einer Partie von 1843 lapidar heißt: «Wir befinden uns hier in der Tarrasch-Variante des Damen-Gambits.», so drängt sich die Frage auf, welche Rolle diese Variante damals – ein halbes Jahrhundert vor Tarrasch – spielte.

Wenn es also an diesem Buch den einen oder anderen Kritikpunkt gibt, so hat das vor allem mit der Erwartungshaltung des Rezensenten zu tun. Der Spagat, Schach im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung einer Epoche zu präsentieren, ist noch nicht oft versucht worden. Nur selten ist er besser gelungen, als es Ripperger, Ziegler und Wieteck tun. Wünschen wir dem Buch einen Leserkreis, der das Bildungsinteresse mitbringt, diese Idee zu tragen. Das Projekt sollte unbedingt gelingen – der Gesamtwert erschließt sich gewiss erst aus dem Blick auf alle fünf vorgesehenen Ausgaben. ■

Reinhold Ripperger / Helmut Wieteck / Mario Ziegler: Die Säulen des Schachs – Paris, ChessCoach Verlag, 212 Seiten, ISBN 978-3981190571

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

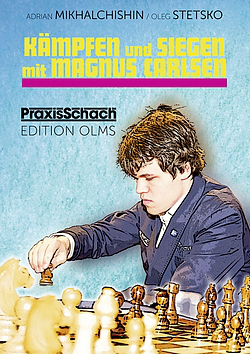

A.Michaltschischin/O.Stetsko: «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen»

.

Würdigung eines Himmelsstürmers

Dr. Mario Ziegler

.

Magnus Carlsen wurde 1990 im norwegischen Tønsberg geboren. Er wurde im Jahre 2004 als drittjüngster Spieler aller Zeiten Großmeister und belegte 2010 erstmals Platz 1 der Weltrangliste. Diese rekordverdächtigen Fakten sorgen seit mehreren Jahren dafür, dass Carlsen an erster Stelle genannt wird, wenn es um den künftigen Weltmeister geht. Sie beantworten jedoch nur zum Teil die Frage, warum der junge Norweger eine solche Ausstrahlung hat, die ihn zu einem Idol für jugendliche Schachenthusiasten macht – ein Status, den die meisten seiner Kollegen in der Spitze des Weltschachs nicht für sich reklamieren können. Hier spielt neben seinem rasanten Aufstieg in jungen Jahren ganz sicher auch sein unbedingter Kampfeswille eine wichtige Rolle. Wo andere Spitzenspieler eine Partie remis geben, kämpft Carlsen einfach weiter und kann sich nicht selten am Ende doch noch den Erfolg an die Fahnen heften. Angesichts dieses Kampfgeistes ist der Titel «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» und noch mehr jener der englischen Fassung «Fighting Chess with Magnus Carlsen» gut gewählt.

Magnus Carlsen wurde 1990 im norwegischen Tønsberg geboren. Er wurde im Jahre 2004 als drittjüngster Spieler aller Zeiten Großmeister und belegte 2010 erstmals Platz 1 der Weltrangliste. Diese rekordverdächtigen Fakten sorgen seit mehreren Jahren dafür, dass Carlsen an erster Stelle genannt wird, wenn es um den künftigen Weltmeister geht. Sie beantworten jedoch nur zum Teil die Frage, warum der junge Norweger eine solche Ausstrahlung hat, die ihn zu einem Idol für jugendliche Schachenthusiasten macht – ein Status, den die meisten seiner Kollegen in der Spitze des Weltschachs nicht für sich reklamieren können. Hier spielt neben seinem rasanten Aufstieg in jungen Jahren ganz sicher auch sein unbedingter Kampfeswille eine wichtige Rolle. Wo andere Spitzenspieler eine Partie remis geben, kämpft Carlsen einfach weiter und kann sich nicht selten am Ende doch noch den Erfolg an die Fahnen heften. Angesichts dieses Kampfgeistes ist der Titel «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» und noch mehr jener der englischen Fassung «Fighting Chess with Magnus Carlsen» gut gewählt.

Das Buch ist im wesentlichen chronologisch gegliedert: Kapitel 1 («Vom Meister zum Großmeister», S. 24-53) nimmt die Jahre 2002-2004 in den Blick, Kapitel 2 («Der Weg nach oben», S. 54-167) die Jahre bis 2007 und Kapitel 3 («Das Leben an der Weltspitze», S. 168-299) die Phase bis 2011. Das letzte besprochene Ereignis ist das Turnier im rumänischen Medias im Juni 2011. Das Buch wird abgerundet durch Originalaussagen Carlsens zu den unterschiedlichsten Themen (S. 300-303), allerdings in einer Reihenfolge, die mir nicht einleuchtet (die Statements sind weder alphabetisch nach den Themen noch chronologisch nach dem Zeitpunkt, an dem Carlsen sie machte, geordnet). Eine Übersicht über Carlsens Ergebnisse in Turnieren und Matches seit 2002 (S. 304-308) sowie eine Übersicht über seine Elo-Entwicklung (S. 309) erlauben einen schnellen Überblick über die stetig voranschreitende Entwicklung seiner schachlichen Fähigkeiten. Indices seiner Gegner, der gespielten Eröffnungen und der zitierten Partien erlauben ein schnelles Auffinden der gewünschten Themen.

Das Kernstück des Buches sind die 64 Hauptpartien (hinzu kommen zahlreiche weitere Partien und Partiefragmente), nach der thematischen Ausrichtung des Werkes natürlich alles Gewinnpartien Carlsens. Diese Partien sind ausführlich kommentiert und durch die gut verständlichen Erklärungen für Leser jeder Spielstärke nachvollziehbar. Die Textpassagen berichten in erster Linie von den zahlreichen Turnieren Carlsens, wobei der Fokus auch hier auf den Erfolgen liegt und die gelegentlichen Misserfolge teilweise nur knapp gestreift werden (z. B. S. 45). Die Arbeitsweise Carlsens im Training wird hin und wieder kurz angesprochen (z. B. S. 28 oder 32f.), allerdings gehen die Autoren hier nicht so ins Details, wie es sich der interessierte Leser vielleicht wünschen wird. Aufschlussreich fand ich die Feststellung, dass in der frühen Phase von Carlsens Karriere sich sein unzureichendes Eröffnungsrepertoire gelegentlich hinderlich auswirkte (S. 55) und die zahlreichen Turnierteilnahmen zu Misserfolgen wegen einer Überspieltheit führten (z. B. S. 66).

Hinter die Schachkarriere tritt in der Monographie die Persönlichkeit des jungen Norwegers. So sehr es verständlich ist, dass man von einem gerade Einundzwanzigjährigen noch keine angemessene Biographie schreiben kann – denn schließlich liegt der größte Teil seines Lebens noch vor ihm – so hätte man sich etwa zu seinem Auftritt als Model für die Modefirma G-Star Raw im Sommer 2010 zusammen mit Liv Tyler doch mehr gewünscht als einen einzigen Satz (S. 290). Noch weniger verständlich ist für mich, wieso der vieldiskutierte Entschluss Carlsens, auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2011 zu verzichten, ohne jeden weiteren Kommentar referiert wird (S. 294). Hier wäre etwas mehr Tiefgang wünschenswert gewesen.

A propos Tiefgang. Noch vor die Beschreibung der Karriere Carlsens setzten die Autoren ein Kapitel «Magnus Carlsen – Held des Computerzeitalters» (S. 10-23). Hinter diesem etwas nichtssagenden Titel verbirgt sich eine Betrachtung der schachlichen Fortschritte Carlsens über die Jahre, konkretisiert an der «Fähigkeit, das Endspiel richtig zu behandeln, durch die sich alle Weltmeister der Vergangenheit auszeichneten» (S. 15). Nun kann man natürlich darüber streiten, wie sinnvoll ein solches Kapitel ist – dass Carlsen auf seinem Weg von knapp über 2000 zu aktuell (Januar 2012) 2835 Elo seine Endspielfähigkeiten deutlich verbesserte, ist ein wenig überraschendes Faktum, das man vermutlich in gleicher Weise bei allen jungen Weltklassespielern beobachten könnte. Was mich aber deutlich mehr stört, ist die ausgesprochen oberflächliche Art, in der die illustrierenden Partiefragmente analysiert sind. Hierzu einige Beispiele. Die Originalanmerkungen der Autoren sind jeweils durch das Kürzel (M/S) gekennzeichnet:

Auf S. 16 wird die Partie Carlsen-Kedyk (im Buch in der Schreibweise Kedik), Internationale norwegische Meisterschaft U18 2002, analysiert.

48.g4?

“Zuerst hätte dem König mit 48.Ta4 der Weg gesichert werden sollen.” (M/S)

48…Tb3+ 49.Kf4 Tb4+ 50.Kf5 Tb5+ 51.Ke6 Tb4

“Es ist wichtig, den Bauern das Vorrücken nicht zu gestatten! Folgerichtig demonstriert Schwarz den entsprechenden Mechanismus.”

52.Ta7+ Kh6?

Danach kann Weiß wieder gewinnen, was Michaltschischin und Stetsko allerdings unterschlagen. 52…Kg6 führt unkompliziert zum Remis. Der weiße König kann sich nicht annähern, daher hängt der g-Bauer. Erzwungen ist folglich 53.h5+ Kh6 (53…Kg5? 54.Tg7++-) und im Falle von 54.Kf5 remisiert Schwarz sofort mit dem Patttrick 54…Txg4!.

53.Kf5 Tb5+ 54.Kf6 Tb6+ 55.Kf7?!

55.Ke7 gewinnt deutlich schneller. Da nun der Trick aus der Partie nicht funktioniert, kann Weiß in Ruhe seinen Turm über a4 und d6 nach d6 führen.

a) 55…Tf6?? 56.g5++-

b) 55…Tb4 56.g5+ Kg6 (56…Kh5 57.Kf7+-) 57.Ta6+ Kg7 58.h5+-

c) 55…Kg6 56.Ta4!+- … Ta4-d4-d6 (56.Td7? Tb4 führt nur zum Remis)

55…Tf6+!

“Mit Hilfe des Motivs des ‘Desperado-Turmes’ wird der König von den Bauern weggetrieben. Wess es wie in diesem Fall gelingt, den König abzuschneiden, ist es leichter, die Bauern zu blockieren.” (M/S)

56.Ke8 Tf4 57.g5+ Kh5 58.Th7+ Kg6 59.Th6+ Kg7

60.h5?

Danach ist die Partie remis. Der Bg5 ist zu anfällig und der weiße König findet kein sicheres Plätzchen. Hier gewinnt 60.Kd7 paradoxerweise zwei Züge schneller als 60.Ke7. Der Gewinnplan besteht darin, mit dem König nach f5 zu gelangen und im Fall von seitlichen Schachs sich auf h5 verstecken zu können.

60…Te4+ 61.Kd7 Te5 62.Tg6+ Kh7 63.Kd6 Ta5 64.Kc7 Te5 65.Kd7 Ta5 66.Ke6 Ta6+ 67.Kf5 Txg6 ½–½

Das folgende Beispiel (S. 17) führen die Autoren mit der Bemerkung ein: «Nach der ihm in dieser Partie erteilten Lektion blieb Magnus nichts anderes übrig, als sich die Methode des ‘Ankoppelns’ des Turmes an den König und die Freibauern für den Rest seines Schachlebens zu merken. Ein Jahr später rettete er selbst ein ähnliches Endspiel.” Danach folgt unkommentiert das folgende Fragment:

Bindrich,Falko – Carlsen,Magnus, Europameisterschaft U14 Budva, 2003

76.Tf3 Th1 77.Kg4

77.h6+ Kh7 78.g6+ Kxh6 79.Kf6+- gewinnt problemlos.

77…Tg1+ 78.Tg3 Ta1 79.Tc3 Tg1+ 80.Tg3 Ta1 81.Td3 Tg1+ 82.Kf4 Tf1+ 83.Kg4 Tg1+ 84.Kf3

So findet sich diese Partie im Buch und auch in den gängigen Datenbanken, was ich aber kaum glauben kann, denn hier remisiert der absolut auf der Hand liegende Zug 84…Txg5 sofort.

84…Tf1+ 85.Kg2 Tf5 86.Tg3 Ta5 87.Kh3 Ta1 88.Tb3 Th1+ 89.Kg4 Tg1+ 90.Kf4 Tf1+ 91.Tf3 Th1 92.Kf5 Txh5 93.Ta3 Th1 94.Ta7+ Kf8 95.Kg6 Tg1 96.Ta8+ Ke7 97.Kh6

Hier brechen die Autoren mit der Bemerkung ab: “Hier gab es für Weiß den möglichen Gewinnweg 97.Tg8! mit der Absicht Kh7 und g5-g6. Es ist ein typisches Manöver, an das man sich nützlicherweise erinnern sollte. Falko Bindrich fand es jedoch nicht, obwohl sich ihm diese Chance mehrfach bot. So endete die Partie im 115. Zug remis.” Selbst wenn gewisse Ähnlichkeiten mit dem vorherigen Beispiel nicht zu leugnen sind und man darüber spekulieren könnte, ob die Enttäuschung der Partie gegen Kedyk den jungen Norweger dazu motivierte, sich intensiver mit diesen Endspielen zu beschäftigen, was ihm hier vielleicht zu Gute kam, muss die Frage erlaubt sein, wieso die Autoren ein Beispiel abdrucken, das von Beginn an für Carlsens Gegner gewonnen war und in dem dieser lediglich den Gewinn übersah.

97…Kf7 98.Ta7+ Kg8 99.Tb7 Kf8 100.Kg6 Tg2 101.Tf7+ Kg8 102.Tg7+ Kf8 103.Th7 Kg8 104.Ta7 Kf8 105.Ta4 Tg1 106.Th4 Kg8 107.Kh6 Ta1 108.Tb4 Ta6+ 109.Kh5 Kg7 110.Tb7+ Kg8 111.Tc7 Tb6 112.Tc8+ Kg7 113.Ta8 Tc6 114.Ta7+ Kg8 115.g6 Tc1 ½–½

Auch die folgenden Beispiele sind nicht überzeugend. In der Partie Rosentalis-Carlsen (S. 18) fehlt zumindest eine Zeile Text in der Anmerkung «Nach 31…Ke6!? 32.Kg3 f5 33.h5 fxg4 34.hxg6 Kf6 wäre es im Falle von 34.h6? Kf7 35.Kxg4 Kg8 sogar Schwarz, der gewinnt.» In der Partie Carlsen-Aronian (S. 18-19) ist die Anmerkung zum 67. Zug: «Dieser Trick … führt zum Verlust» einfach falsch. In Wirklichkeit ist alles noch Remis (über die Frage, ob es leichtere Wege zum Remis gegeben hätte, muss man hier nicht diskutieren), zum Verlust führt erst 74.Kf3, danach spielen beide Kontrahenten nicht sauber.

Bei «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» handelt es sich – von einigen Ungereimtheiten abgesehen – um ein überzeugendes Werk, das den beständigen Aufstieg Carlsens über die Jugendturniere, Open und geschlossenen Turniere geringerer Kategorie bis hin zu den Vergleichen mit der Weltspitze nachzeichnet.

Auch wenn es sich hier nicht um ein Endspielbuch handelt, ist diese Häufung von Fehlern auffällig – viele von ihnen hätten durch einen einfachen Gebrauch der Tablebases vermieden werden können. In einer Betrachtung über die Endspielfähigkeiten Carlsens als Indikator für seine Spielstärke muss man gerade von solch profilierten Autoren und Trainern wie Michaltschischin und Stetsko eine größere Präzision erwarten.

Alles in allem: Abgesehen von den beschriebenen Unsauberkeiten handelt es sich um ein überzeugendes Werk, das den beständigen Aufstieg Carlsens über die Jugendturniere, Open und geschlossenen Turniere geringerer Kategorie bis hin zu den Vergleichen mit der Weltspitze nachzeichnet. Für Fans des norwegischen Schachstars stellt das Buch somit eine Pflichtlektüre dar, doch auch alle anderen Schachenthusiasten können von den geschickt ausgewählten und gut kommentierten Partien profitieren. ■

Adrian Mikhalchishin & Oleg Stetsko, Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen, 320 Seiten, Olms Verlag, ISBN 978-3283010218

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

13. Version des Chessbase-Schachprogrammes «Fritz»

.

Am Beginn eines neuen Weges

Dr. Mario Ziegler

.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

.

Technische Anforderungen

ChessBase selbst nennt als Mindestausstattung einen Pentium III mit 512 MB RAM, Windows XP, einer DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM sowie einem Internetzugang. Letzterer ist für die Programmaktivierung sowie natürlich für alle Funktionen notwendig, die das Internet voraussetzen (das Spielen auf dem Schachserver schach.de sowie auch die Let’s check-Funktion, siehe unten). Dass für die technische Ausstattung nach oben hin keine Grenze besteht und das Programm etwa von einem größeren Arbeitsspeicher bei der Rechenleistung profitiert, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

.

Neues und Bewährtes

Eines vorweg: Es ist weder möglich noch gewollt, eine Gesamtrezension dieses Programms vorzulegen. Allein das Handbuch von Fritz 13 – das diesmal nicht in gedruckter Form, sondern als PDF-File beigegeben wurde – umfasst 330 Seiten. Doch wäre es andererseits völlig überflüssig, dem interessierten Leser alle Details dieses vielseitigen Programms nahe bringen zu wollen; jeder der Fritz zum Spielen, Analysieren oder als Client für den Schachserver nutzt, wird die meisten für ihn wichtigen Funktionen bereits kennen. Ich werde folglich nicht über die mitgelieferte große Datenbank mit 2’563’944 unkommentierten Partien (die neuesten von September 2011) sprechen, nicht von den diversen Spiel- und Trainingsmodi, nicht von den zahlreichen Möglichkeiten, das Programm graphisch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und die Partien auf einem 2D-, 3D-, Marmor- oder Holzbrett, mit Figuren aus Eis oder auch zur Abwechselung mit Luftballons zu spielen (zu letztem konnte ich mir aber doch einen Screenshot nicht verkneifen – siehe rechts).

Stattdessen möchte ich mich im Folgenden auf die wirklichen Neuerungen gegenüber Fritz 12 konzentrieren. Hier fällt zunächst negativ ins Auge, dass ChessBase die Premium-Mitgliedschaft für den Schachserver, die der Nutzer bei Kauf des Programms erwirbt, von zwölf auf sechs Monate halbiert hat. Dies erscheint mir etwas am falschen Ende gespart, denn gerade der Server dürfte für viele Schachfreunde einer der Hauptgründe sein, sich das neue Programm anzuschaffen.

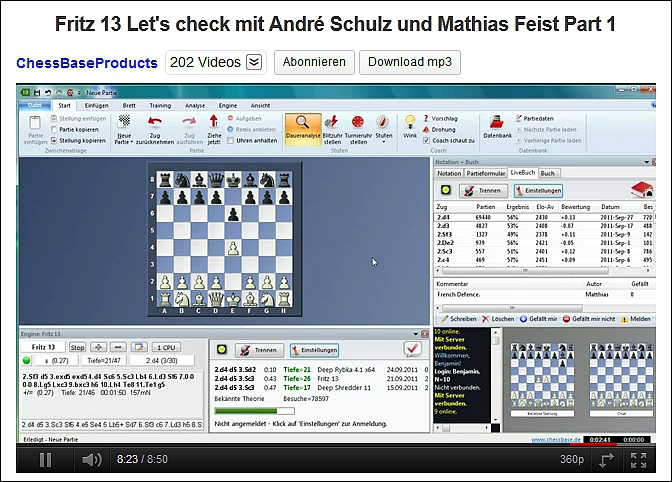

Fritz 13 auf Youtube: Programmierer Mathias Feist und Moderator André Schulz demonstrieren «Let’s check» anhand der «französischen» Anfangsstellung

Die wichtigste Innovation besteht ohne Zweifel in der sog. Let’s check-Funktion, einer Idee, an der ChessBase nach Aussage des Programmierers Mathias Feist etwa 2 Jahre arbeitete (vgl. auch TV Chessbase). Über einen eigens dafür eingerichteten Server können mit dem Computer erstellte Analysen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf dem Server werden zu jeder Stellung die besten drei Analysen gespeichert. Wer eine noch nicht analysierte Stellung auf diese Weise untersucht, hat die Möglichkeit, sie auf dem Let’s check-Server dauerhaft mit seinem Namen zu versehen (im Fritz-Jargon: «zu erobern»). Wird eine neue Analyse erstellt, die tiefgründiger ist als eine bereits gespeicherte, verdrängt sie diese, so dass die auf dem Server gespeicherten Untersuchungen im Laufe der Zeit immer präziser werden. Diese Analysen anderer Nutzer können im Gegenzug abgerufen und in die eigene Partie integriert werden.

.

Let’s check

Die Idee ist revolutionär: Der einzelne User kann auf seinem Privat-PC nur eine sehr geringe Menge an Zügen analysieren, besitzt er doch in der Regel nur eine oder zwei Engines, nur eine limitierte Hardware und vor allem nur begrenzte Zeit für eine Analyse. Doch wirft man alle diese Analysen in einen großen Topf und filtert die genauesten heraus, entsteht ein gewaltiger Wissenspool, zu dem jeder seinen Beitrag leisten und an dem jeder partizipieren kann. Dieses Prinzip des vernetzten Wissens, vergleichbar dem bekannten Internet-Nachschlagewerk Wikipedia, bietet dem Interessierten völlig neue Möglichkeiten. Man erhält Zugriff auf die Bewertungen anderer User und fremder Engines, kann von der eigenen Analyse abweichende Bewertungen vergleichen und dadurch zu neuen Ergebnissen oder zumindest zu neuen Ideen kommen, in welche Richtung man weiter analysieren könnte. Allerdings muss auch hier auf die zeitliche Einschränkung hingewiesen werden: Der Let’s check-Zugang mit Fritz 13 endet am 31. Dezember 2014.

Als Beispiel habe ich eine der spektakulärsten Partien der Schachgeschichte gewählt, den Sieg des polnischen Meisterspielers Zukertort gegen den Engländer Blackburne beim Turnier von London 1883. Die Varianten und Bewertungen sind diejenigen der Let’s check-Analyse, ich habe lediglich das Diagramm eingefügt:

Zukertort,Johannes Hermann – Blackburne,Joseph Henry

London, 1883

1.c4 e6 0.19/20 2.e3 0.05/20 [2.Sf3 Sf6 3.Sc3 0.19/20 ; 2.d4 d5 3.Sf3 Houdini 2.0 w32 0.16/25 ; 2.d4 Sf6 3.Sf3 Deep Rybka 4 x64 0.13/22 ] 2…Sf6 0.13/19 [2…Sf6 3.d4 d5 0.05/20 ; 2…Sf6 3.Sc3 d5 Houdini 1.5 x64 0.10/21 ; 2…Sf6 3.Sc3 Sc6 Fritz 13 0.05/18 ] 3.Sf3 0.04/22 [3.Sf3 b6 4.Sc3 0.13/19 ; 3.Sc3 Le7 4.Sf3 Fritz 13 0.16/22 ; 3.Sf3 c5 4.d4 Houdini 2.0 x64 0.16/22 ] 3…b6 0.25/23 [3…d5 4.d4 c5 Houdini 1.5 x64 0.04/22 ; 3…c5 4.Le2 d5 Deep Rybka 4 x64 0.12/18 ; 3…d5 4.d4 Ld6 0.20/20 ] 4.Le2 [4.d4 Lb4+ 5.Sbd2 Houdini 2.0 x64 0.25/23 ] 4…Lb7 5.0–0 d5 6.d4 0.10/21 Ld6 0.04/23 [6…dxc4 7.Sc3 a6 Houdini 2.0 x64 0.10/21 ] 7.Sc3 0.08/20 [7.cxd5 exd5 8.Sc3 Stockfish 2.1.1 0.04/23 ] 7…0–0 [7…0–0 8.cxd5 exd5 Houdini 1.5 w32 0.08/20 ] 8.b3 Sbd7 9.Lb2 De7 10.Sb5 Se4 11.Sxd6 cxd6 12.Sd2 Sdf6 13.f3 Sxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Lxc4 d5 16.Ld3 Tfc8 0.97/24 17.Tae1 [17.a4 a5 18.Tfc1 Deep Fritz 10 0.83/19 ] 17…Tc7 18.e4 Tac8 19.e5 Se8 20.f4 g6 1.32/18 21.Te3 [21.Te3 Sg7 22.g4 Deep Fritz 10 1.32/18 ; 21.g4 f5 22.gxf5 0.96/26 ; 21.g4 f5 22.g5 Fritz 13 0.82/22 ] 21…f5 22.exf6 Sxf6 23.f5 Se4 24.Lxe4 dxe4 3.09/18 25.fxg6 [25.fxg6 Deep Fritz 10 3.09/18 ; 25.fxg6 h5 26.Tf7 Fritz 13 3.35/23 ] 25…Tc2 26.gxh7+ Kh8 27.d5+ 7.65/16 e5 14.45/18 [27…Txb2 28.Dxb2+ e5 Fritz 13 7.65/16 ]

28.Db4 12.25/12 [28.Db4 Deep Fritz 10 14.45/18 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Fritz 13 13.52/19 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Houdini 2.0 x64 12.75/15 ] 28…T8c5 299.89/14 [28…Te8 29.Tf8+ Dxf8 Fritz 13 12.25/12 ] 29.Tf8+ 299.91/9 [29.Tf8+ Dxf8 30.Lxe5+ Fritz 13 299.89/14 ] 29…Kxh7 299.92/13 [29…Dxf8 30.Lxe5+ Dg7 Fritz 13 299.91/9 ] 30.Dxe4+ [30.Dxe4+ Kg7 31.Tg8+ Fritz 13 299.92/13 ] 30…Kg7 299.93/15 31.Lxe5+ 33.16/15 [31.Tg8+ Kxg8 32.Dg6+ Fritz 13 299.93/15 ] 31…Kxf8 [31…Kxf8 32.Lg7+ Kg8 Fritz 13 33.16/15 ] 32.Lg7+ Kg8 [32…Kg8 33.Dxe7 Tc1+ Fritz 13 299.82/13 ] 33.Dxe7 1–0

Wie man sieht, sind sich die Engines über das Damenopfer 28.Db4 völlig einig, während es zuvor einige Meinungsverschiedenheiten gibt. Im 17. Zug ließ ich meine Engine (Fritz 13) eine Daueranalyse durchführen. Wie schon Deep Fritz 10 in der vorgefundenen Analyse plädierte auch mein Fritz 13 für 17.a4:

Nach einiger Zeit rückte meine Analyse an die erste Stelle und verdrängte die dort zuvor befindliche Analyse des Users Oldlittemaster.

Damit kommen wir zur Frage der Zielgruppe. Let’s check ist ein Werkzeug für ambitionierte Spieler und Trainer, die sich über die neuesten Entwicklungen der Eröffnungstheorie auf dem Laufenden halten oder einfach möglichst tiefgründige Analysen anfertigen wollen. Dem Gelegenheitsspieler bietet die Funktion dagegen wenig: Wer lediglich seine Partien verwalten oder eine schnelle Fehlerüberprüfung durchführen möchte, kommt gut ohne Let’s check aus.

.

Fazit

Fritz 13 realisiert mit seiner neuen Let’s check-Funktion eine Neuerung, die den für die Anwenderschaft zentralen Bereich der Partieanalyse innovativ weiterbringen wird. Ansonsten wird gegenüber Fritz 12 wenig Weiterführendes geboten. Wer hingegen noch keine oder nur eine ältere Programm-Version hat, kann beim neuesten Chessbase-Kind unbesorgt zugreifen.

Wenn das Handbuch schreibt, die Let’s check-Funktion werde «die Schachwelt auf Jahre in Bewegung halten und revolutionieren», so sind dies große Worte. Dennoch hat mich das Konzept und die Umsetzung überzeugt. Es ist meines Erachtens sehr zu begrüßen, dass nach vielen Verbesserungen, die in den vergangenen Versionen von Fritz auf dem Gebiet der Multimedia und des Onlineschachs vorgenommen wurden, nun eine Neuerung realisiert wurde, die den zentralen Bereich der Partieanalyse substantiell weiterbringen wird.

Über diese Innovation hinaus bietet Fritz 13 wenig Neues, so dass das Programm für einen Besitzer von Fritz 12, der Let’s check nicht benötigt, kein Pflichtkauf ist. Wer noch keine oder nur eine ältere Fritz-Version besitzt, kann dagegen beim neuesten Kind des Hauses ChessBase unbesorgt zugreifen. ■

Fritz 13, DVD-Schach-Software, ChessBase, ISBN 978-3-86681-250-5

.

.

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Michael Richter: «Geheimnisse der Planfindung»

.

Wegweiser im Dschungel der Strategie

Dr. Mario Ziegler

.

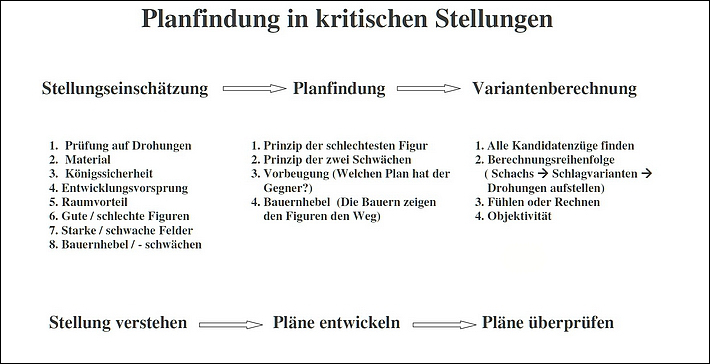

Den richtigen strategischen Plan ausfindig zu machen, gehört zu den wohl schwierigsten Aufgaben einer Schachpartie. Kann man für Eröffnung und Endspiel die erprobten Ergebnisse der Theorie heranziehen und in taktisch betonten Stellungen auf zahlreiche mehr oder weniger bekannte Muster zurückgreifen, die als Indizien für das Gelingen einer Kombination dienen können, sind viele Spieler unschlüssig über das Vorgehen in positionellen Stellungen. An diesem Punkt setzt die DVD des Berliner Internationalen Meisters und Trainers Michael Richter ein. An Hand von 40 Trainingslektionen (plus Einführung und Schlussbemerkungen – letztere auf der DVD unnötigerweise mit dem Anglizismus «Outro» bezeichnet) – soll der Zuschauer in die Lage versetzt werden, aus einer Beurteilung der konkreten Stellung den richtigen Plan abzuleiten.