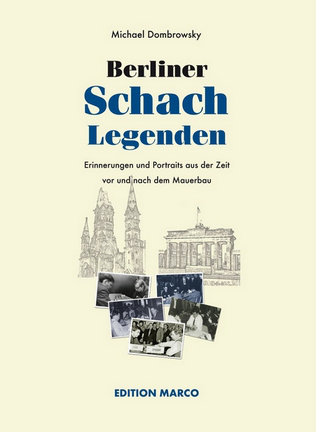

Michael Dombrowsky: «Berliner Schachlegenden»

.

Berliner Luft-Menschen

Dr. Mario Ziegler

.

Unter dem Titel «Luftmenschen» veröffentlichten im Jahre 1998 Michael Ehn und Ernst Strouhal «Materialien und Topographien zu einer städtischen Randfigur 1700-1938», wie es im Untertitel lautet. Die beiden österreichischen Schachhistoriker gingen darin dem Schicksal der Schachspieler aus Wien nach, doch kann man den gleichen Blick auch in die deutsche Hauptstadt schweifen lassen, was das Wortspiel im Titel rechtfertigt. «Berliner Luft» ist der Titel eines Operetten-Liedes, das der Komponist Paul Lincke bereits 1904 schrieb, das jedoch besonders in den «Goldenen Zwanzigern» populär wurde, jenen Jahren, in denen Berlin eine der Kulturhauptstädte Europas war. Nach dem tiefen Einschnitt des Nationalsozialismus und der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entwickelten sich beide Hälften der geteilten Stadt grundlegend verschieden und verloren doch nie ganz das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Den herausragenden Schachspielern dieser einzigartigen Metropole ist das Werk des Hamburger Journalisten Michael Dombrowsky gewidmet, das den Gegenstand der vorliegenden Besprechung darstellt.

Unter dem Titel «Luftmenschen» veröffentlichten im Jahre 1998 Michael Ehn und Ernst Strouhal «Materialien und Topographien zu einer städtischen Randfigur 1700-1938», wie es im Untertitel lautet. Die beiden österreichischen Schachhistoriker gingen darin dem Schicksal der Schachspieler aus Wien nach, doch kann man den gleichen Blick auch in die deutsche Hauptstadt schweifen lassen, was das Wortspiel im Titel rechtfertigt. «Berliner Luft» ist der Titel eines Operetten-Liedes, das der Komponist Paul Lincke bereits 1904 schrieb, das jedoch besonders in den «Goldenen Zwanzigern» populär wurde, jenen Jahren, in denen Berlin eine der Kulturhauptstädte Europas war. Nach dem tiefen Einschnitt des Nationalsozialismus und der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entwickelten sich beide Hälften der geteilten Stadt grundlegend verschieden und verloren doch nie ganz das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Den herausragenden Schachspielern dieser einzigartigen Metropole ist das Werk des Hamburger Journalisten Michael Dombrowsky gewidmet, das den Gegenstand der vorliegenden Besprechung darstellt.

Der behandelte Zeitraum wird durch den Untertitel «Erinnerungen und Portraits aus der Zeit vor und nach dem Mauerbau» eingegrenzt. Natürlich hätte man eine Betrachtung der Schachgeschichte Berlins viel weiter zurückreichen lassen können, doch eine solche umfassende Darstellung – die im Übrigen meines Wissens noch nicht existiert und ein ausgesprochenes Desiderat darstellt – entsprach nicht Dombrowskys Intention. «Es sind Erinnerungen eines Schachschülers (Jahrgang 1946) an die Schachhelden seiner Jugend», wie er formuliert. Und auch eine wissenschaftliche Untersuchung wurde nicht angestrebt, wie Dombrowsky gleichfalls zu Beginn seiner Arbeit deutlich macht. Entsprechend wurde auf jegliche Form der Quellenbelege und auf eine Bibliographie eventuell verwendeter Literatur verzichtet. Hin und wieder ist das bedauerlich, wenn man auf eine besonders interessante Begebenheit stößt und sie gerne im Original nachlesen würde. Zumindest wird erwähnt, dass als Interviewpartner Harald Lieb, Klaus Darga und Hans-Joachim Hecht zur Verfügung standen und weitere Informationen sowie Bildmaterial durch Familienangehörige der besprochenen Meister bereitgestellt wurden. A propos Bildmaterial: Dieses gibt es reichlich in Form historischer Schwarzweiß- und Farbaufnahmen, die meisten davon (zumindest mir) unbekannt. Der Wissenschaftler in mir hätte sich übrigens auch hier ein Abbildungsverzeichnis gewünscht. Doch abgesehen von diesen kleinen – und vielleicht subjektiven – Kritikpunkten ist die Aufmachung des Buches absolut tadellos: Hardcover, sehr übersichtliches Druckbild (Text ein-, Partien zweispaltig), die Kurzbibliographien und das Partienverzeichnis erlauben eine schnelle Orientierung.

Zum Inhalt: Es ist eine versunkene Welt, die sich den Augen des Lesers enthüllt: Nachkriegszeit, Mauerbau, Wirtschaftswunder – alles andere als leichte Bedingungen für die Berliner Schachmeister, und doch auch «Goldene Schachzeiten», in denen das Schachleben im Westteil der Stadt so sehr blühte, dass man einer Berliner Auswahl durchaus einen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft zugetraut hätte. Aus dieser Zeit werden zehn Schachpersönlichkeiten vorgestellt. «Die Auswahl basiert auf persönlichen Erinnerungen und Nachforschungen, sportlichen Leistungen und ungewöhnlichen Lebensläufen…». Auch hier wurde also keine Vollständigkeit angestrebt, und natürlich kann man die getroffene Auswahl an der einen oder anderen Stelle kritisieren. Doch ist es Dombrowsky gelungen, eine sehr interessante Mischung zu finden. So steht neben den Nationalspielern Klaus Darga, Hans-Joachim Hecht und Jürgen Dueball der Problemexperte und -komponist Adolf Delander, neben den berühmten Schachmeistern und -autoren Kurt Richter und Rudolf Teschner ein relativ unbekannter Meisterspieler wie Klaus Uwe Müller. Abgerundet wird das Werk durch Biographien von Heinz Lehmann, Harald Lieb und Wolfram Bialas, und vor die Lebensbeschreibungen dieser zehn Protagonisten ist ein Kapitel gestellt, das einen Überblick über das restliche Berliner Schachleben gibt. «Berlin 1960» ist ein fiktiver Spaziergang durch das Berlin der 60er Jahre mit einem Besuch des lokalen Schachcafés, in dem weniger bekannte, doch ebenfalls spielstarke Meister wie Rudolf Elstner, Adolf Pawelczak oder Viktor Winz auftreten, daneben der bedeutende Funktionär Alfred Kinzel (von 1975 bis 1983 Präsident des Deutschen Schachbundes). Das Adjektiv «fiktiv» lässt den Leser aufhorchen: Kann eine Darstellung, die sich mit Geschichte befasst und somit «harte Fakten» präsentieren will, fiktive Elemente enthalten? «Ich erzähle Episoden und Szenen, die manchmal fiktiv sind, aber durchaus so geschehen sein könnten», so formuliert Dombrowsky selbst, womit er immerhin in der Tradition klassischer Historiographen steht, die Szenen ausmalen und ihren Protagonisten Reden in den Mund legen, um die Situation für den Leser eindrucksvoller und plastischer zu gestalten. Und so finden wir im erwähnten Berliner Schachcafé des Jahres 1960 den Schachspieler, dessen blasses Gesicht dem Betrachter sofort verrät: «Der Mann sehnt sich nicht nach einem Spaziergang in der Sonne.» Ein anderer wird als älterer Herr mit «schlecht sitzendem Anzug auf seiner schmalen Figur» beschrieben. Inwieweit hier Erzählungen von Augenzeugen bemüht wurden und wie sehr sich die Fantasie des Autors Bahn brach, muss offen bleiben, denn solche Klischees gehören ebenso wie die Tasse Kaffee, «die dann stundenlang völlig unberührt abkühlt» und der Wirt, der von dem Wenigen, was die Schachspieler über den Abend konsumieren, nicht einmal die Stromrechnung bezahlen könnte, zu den Standardklischees über Schachspieler. Manche der fiktiven Dialoge erscheinen mir persönlich etwas überflüssig, doch tragen sie unzweifelhaft zu einer Auflockerung des Geschilderten bei.

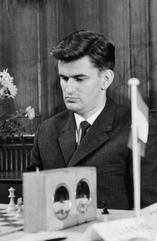

Auch abgesehen von diesen Elementen ist das Buch alles andere als trockene Geschichtsschreibung. Die großen Meister werden mit ihren sportlichen Erfolgen, aber auch ihren ganz persönlichen Eigenarten und Marotten dargestellt. So erfährt man, dass die große Leidenschaft des großen Kurt Richter die Pferdewetten waren, bei denen er viel Geld einsetzte und hört von der persönliche Kontroverse der beiden Nationalmannschaftskollegen Wolfram Bialas und Lothar Schmid wegen eines lange zurückliegenden Vorwurfs der Schiebung. Und natürlich ist manche Vita schon allein so spannend und episodenreich, dass man sich wundert, dass man noch nie etwas davon gehört hat. So ging es mir im Fall von Klaus Uwe Müller. Als ich das Kapitel zum ersten Mal aufschlug, war ich etwas beschämt, von dieser «Schachlegende» noch nicht einmal den Namen zu kennen, doch beruhigten mich die Worte des Autors: «Es ist schon erstaunlich, dass ein Meister so vergessen wird. Schon in den 60er Jahren sprach kaum noch jemand über seine Leistungen. Klaus Uwe Müller ist der am wenigsten beachtete und am meisten unterschätzte Schachspieler aus der goldenen Hochzeit im Berliner Schach nach dem Zweiten Weltkrieg.» Dabei war Müller immerhin vor seiner Flucht in den Westen erfolgreiches Mitglied der DDR-Nationalmannschaft mit einem ausgezeichneten Resultat von 9 Punkten aus 15 Partien bei der Schacholympiade 1952 in Helsinki und im gleichen Jahr punktgleicher Sieger der DDR-Meisterschaft zusammen mit IM Berthold Koch.

Zu einem Buch über Schachspieler gehören natürlich auch Schachpartien. Diese finden sich reichlich im Werk, vielfach auch solche, die in den gängigen Datenbanken fehlen. Alle sind durch IM Dr. Helmut Reefschläger kommentiert. Da in den «Schachlegenden» die Persönlichkeiten, und nicht schachliche Feinheiten im Vordergrund stehen, sind die Kommentare zwar (soweit ich es überprüft habe) fehlerlos und sicher mit Hilfe eines Computerprogrammes geprüft, hätten aber an der einen oder anderen Stelle (wiederum nach meinem subjektiven Geschmack) etwas ausführlicher ausfallen können. Ein Beispiel mit den Originalanmerkungen Reefschlägers:

Kurt Richter – Abraham Baratz

Prag 1931

1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 Lf5 4.f3 c6 5.e3 Sbd7 6.f4 Da5 7.Ld3 Se4 8.Lxe4 Lxe4 9.Sf3 f6 10.Lh4 e6 11.0–0 Lxf3 12.Dxf3 f5 13.Tae1 Db4

14.e4

Ein «Verbotener Zug». Verbotene Züge sind solche, die das Gehirn gar nicht in Betracht zieht, also einfach verbietet, als unmöglich ausschließt. Das ist menschlich. Allzu menschlich. Nun wird bisweilen ein Verbotener Zug, wenn ihn ein Computer macht, bejubelt. Zu Unrecht, denn aus seiner Sicht steht der Zug auf gleicher Ebene wie alle anderen auch. Dem Menschen dagegen gebührt Hochachtung, wenn er seinem Gehirn den Ausschluss gewisser Züge nicht zustimmt. 14.e4 ist nun gleich mehrfach verboten: der Bauer kann vom d- oder f-Bauern geschlagen werden, und überdies hängt auch noch d4 mit Schach. Ein besonderer Moment für Kurt Richter, konnte er hier quasi in einem Zug seine Phantasien ausleben, seine romantische Seite einbringen, seine Traumwelt bedienen. Und merkwürdig: Der Verbotene Zug ist hier auf ganz profane Weise völlig korrekt, ja der einzige, der weißen Vorteil ergibt!

14…dxe4 15.Sxe4 fxe4 16.Dxe4 Kräftiger ist 16.Txe4. 16…Dd6? 16…Dc4 hält noch stand. 17.Df5 Dxd4+ 18.Kh1 Le7 19.Dxe6 0–0–0 20.Lxe7 The8 21.Dh3 Dxb2 22.Lxd8 Txd8 23.Db3 Df6 24.De6 Dc3 25.Te2 Kc7 26.h3 Sf6 27.De5+ Dxe5 28.fxe5 Sd5 29.Tf7+ 1–0

Michael Dombrowskys neues Buch überzeugt: Über Details lässt sich streiten, aber in summa sind die «Berliner Schachlegenden» ein unterhaltsames und gut geschriebenes Buch, das den schachhistorisch Interessierten in ein spannendes Kapitel der deutschen Schachgeschichte einführt.

Zusammengefasst: Dombrowskys Arbeit hat mich überzeugt. Über Details kann man streiten, aber in summa sind die «Berliner Schachlegenden» ein unterhaltsames und gut geschriebenes Buch, das den schachhistorisch Interessierten in ein spannendes Kapitel der deutschen Schachgeschichte einführt. Dem Buch, das nach Aussage seines Autors für Schachspieler und Nichtschachspieler geschrieben wurde, möchte ich viel Erfolg wünschen, auch wenn zu befürchten ist, dass die Anzahl der Käufer aus dem Kreis der Nichtschachspieler gering sein wird. ■

Michael Dombrowsky: Berliner Schachlegenden – Erinnerungen und Portraits aus der Zeit vor und nach dem Mauerbau, Edition Marco, 240 Seiten, ISBN 978-3924833-66-4

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

leave a comment