Zoryana & Olena Kushpler: «Slawische Seelen»

.

Fesselnde Darbietung russischer Liedkunst

Jörn Severidt

.

Da diese meine Einschätzung einer neuen CD-Produktion des ukrainischen Musik-Schwesternpaares Zoryana und Olena Kushpler schließlich – das sei schon verraten – betont positiv enden wird, sei mir erlaubt, mit ein paar kritischen Anmerkungen zu beginnen. Umso mehr, als ich beim Erhalt dieser CD kaum Lust hatte, auch nur die Plastikfolie aufzureißen – und mich somit fast um den Genuss eines ungewöhnlichen musikalischen Erlebnisses betrogen hätte.

Da diese meine Einschätzung einer neuen CD-Produktion des ukrainischen Musik-Schwesternpaares Zoryana und Olena Kushpler schließlich – das sei schon verraten – betont positiv enden wird, sei mir erlaubt, mit ein paar kritischen Anmerkungen zu beginnen. Umso mehr, als ich beim Erhalt dieser CD kaum Lust hatte, auch nur die Plastikfolie aufzureißen – und mich somit fast um den Genuss eines ungewöhnlichen musikalischen Erlebnisses betrogen hätte.

Woher der anfängliche Widerwille? Nun, an der Oberfläche sprach aus meiner Sicht einfach alles gegen diese CD: Ein sinnloser Titel; ein Layout, das sich an die Kuschelklassik-Kundschaft zu wenden scheint; Lieder mit Klavierbegleitung von vier Komponisten, die mir allesamt nicht als Schöpfer solcher Werke bekannt waren; und das Ganze dann auch noch russisch gesungen – wer braucht das denn?

Doch zum Glück ist mir das österreichische Label Capriccio (mit seiner hier kürzlich besprochenen Wellesz-CD) noch in guter Erinnerung, und so gab ich dieser Veröffentlichung die Chance, die sie, wie sich dann herausstellte, mehr als verdient hat. Denn während ich meine Abneigung gegen die Marketing-Aspekte bis heute nicht überwunden habe, so war ich doch bereits nach dem ersten Hören von dieser Musik begeistert und (beinahe) auch bereit, die im Beiheft aufgestellte Behauptung, die russische Liedtradition sei der deutschen ebenbürtig, zu unterschreiben. Auch durch die Sprache empfand ich keinerlei Minderung des musikalischen Gesamteindrucks, im Gegenteil: sie lässt die inhaltliche Dimension umso glaubwürdiger erscheinen.

Das ist letztlich wenig überraschend, erfreuen sich doch auch Schubert, Wolff und Strauß einer weltweiten Anhängerschaft, die die deutschen Texte kaum verstehen dürften. In diesem Fall liegt außerdem ein äußerst informatives Beiheft vor (dies scheint bei Capriccio die dankenswerte Regel zu sein), das in die Gefühlswelt der einzelnen Komponisten und Lieder einstimmt. Auch die deutschen Übersetzungen der Liedertitel sind hilfreich, ich musste mich in keinem Fall fragen, was hier denn nun wohl kommuniziert werden solle – Musik ist eben eine echte Lingua Franca.

Vertreten sind mit Tschaikowski, Rachmaninow, Rimski-Korsakow und Mussorgski vier hochrangige Komponisten der russischen Romantik, die sicherlich keinerlei Vorstellung mehr bedürfen. Mussorgski ist mit 23 Minuten Spielzeit am stärksten repräsentiert, Tschaikowski wurden 12, den anderen beiden Komponisten jeweils 9 Minuten eingeräumt. Es hätte also mehr auf die CD gepasst, doch möglicherweise wollte man bei Capriccio die sehr hohe Qualität des eingespielten Materials nicht verwässern. Immerhin lässt sich diese Platte von vorn bis hinten durchhören, ohne dass auch nur einen Moment lang Langeweile aufkäme.

Die Darbietung der Interpretinnen, des ukrainischen Schwesternpaares Olena und Zoryana Kushpler, ist vollendet. Olena Kushpler meistert die ans Symphonische grenzenden Stürme Rachmaninows ebenso wie die grazile Feinsinnigkeit Mussorgskis. Sie schafft es, in Fortissimo-Passagen Tiefe und Ausdrucksstärke zu vermitteln, ohne ihre Schwester jemals an die Wand zu spielen. Diese wiederum verfügt über einen üppigen, satten Mezzosopran, der mich gelegentlich (trotz der anderen Stimmlage) an Jessye Norman erinnert. Bei aller Kraft bleibt ihre Stimme immer kontrolliert und klar artikuliert, verzichtet ihrerseits ebenfalls darauf, das Klavier in den Hintergrund zu drängen. Hier wird nicht gegeneinander, sondern miteinander musiziert und dabei echte Liedkunst erreicht.

«Dramatik des stimmlichen Ausdrucks»: Zoryana Kushpler (hier am Wiener Opernball 2010)

Los geht es mit Tschaikowski, dessen sehnsuchtsvoll schwelgende und doch nie aufdringlich dramatische Romanzen (wie sie im Russischen genannt werden) vom ersten Moment an gefangen nehmen. Es fehlen der Hang zum Großen und zu gelegentlicher Härte, die einen Teil der symphonischen und Kammermusik dieses Komponisten kennzeichnen. Tatsächlich erreicht Tschaikowski in den hier ausgewählten Werken eine Einheit von Inhalt und Ausdruck, sowie ein Gleichgewicht von Emotion und musikalischer Kontrolle, die diese Lieder auf das Niveau des schubertschen Oeuvres heben. Beeindruckend!

Bei Rachmaninow, dessen Beiträge im Beiheft mit «Schmerzen» überschrieben sind, wird in Sachen expressiver Dramatik deutlich zugelegt. Wer Strauß‘ «Vier letzte Lieder» liebt (und wer tut das nicht?), wird dahinschmelzen. Hier begeisterte mich das Klavierspiel. Ich musste sofort nachsehen, ob Olena Kushpler nicht vielleicht auch Rachmaninows Werke für Soloklavier eingespielt habe. (Ich hätte sie sofort bestellt, doch leider steht eine solche Aufnahme noch aus).

Die vier Lieder von Rimski-Korsakow unterscheiden sich untereinander recht deutlich, steigern sich vom intim anmutenden Wiegenlied über introvertiert sinnende Sehnsuchtsbezeugungen bis zum opernhaften, stürmischen Sturm-und-Drang-Lied. Bei Letzterem erinnerte mich die reiche, opernhafte Dramatik des stimmlichen Ausdrucks spontan an Gundula Janowitz. Beeindruckend, wie gut Zoryana Kushpler ihren Ausdruck dem Repertoire anpasst und somit die Unterschiede zwischen den Komponisten auch bei äußerlich ähnlichem Repertoire erfahrbar macht.

Mussorgski ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten, am schwersten einzuordnenden russischen Komponisten. Von seinen neun hier eingespielten Werken bilden die ersten sieben den Zyklus «Kinderstube». Mit dessen erstem Ton wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Vorbei ist es mit schwelgender Dramatik und volltönigem Innerstes-nach-außen-Stülpen. Mussorgskis inhaltlich alltäglichen Erzählungen, deren Texte er selbst verfasste, werden in einer Art kindlich anmutendem Sprechgesang vorgetragen, der mit seiner spärlichen, wie selbstvergessen mäandernden Klavierbegleitung fast kabarettistische Züge trägt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich den Komponisten deutlich später eingeordnet, denn eine ähnliche Mischung aus Naivität und Erfindungsreichtum erfordert ein Maß an Selbstreflexion, das der romantischen Periode eigentlich per definitionem abging.

Die neue CD der Musik-Schwestern Zoryana und Olena Kushpler gibt gleichzeitig einen schönen Überblick über die russische Liedtradition, macht Lust auf viel mehr, nimmt den Hörer gefangen und überrascht musikalisch immer von neuem. «Slawische Seelen» sei allen Liederfreunden und Liebhabern russischer Musik ans Herz gelegt.

Da Mussorgski, wie bereits erwähnt, am meisten Spielzeit bekommt, entsteht eine Art Zweiteilung, denn wenn sich auch die Lieder der anderen drei Komponisten bereits deutlich voneinander unterscheiden, so stehen sie im Vergleich zu Mussorgski doch in der gleichen Ecke.

Die Aufnahmequalität bewegt sich auf ebenso hohem Niveau wie die bereits lobend erwähnte Darbietung der Kushpler-Schwestern. Sibilanten (Zischlaute) sind der Fluch des Tonmeisters bei Vokalmusikaufnahmen, und ein Nachklang beim scharfen S hat sich auch hier nicht ganz vermeiden lassen. Wenn man bedenkt, wie reich an Zischlauten die russische Sprache ist, muss die technische Leistung dennoch als überaus gelungen gewürdigt werden.

Eine CD, die gleichzeitig einen Überblick über die russische Liedtradition gibt, Lust auf viel mehr macht, den Hörer gefangen nimmt und immer wieder überrascht. Sie sei Liederfreunden und Liebhabern russischer Musik gleichermaßen ans Herz gelegt. ■

Zoryana Kushpler (Mezzosporan) & Olena Kushpler (Klavier), Slawische Seelen (Slavonic Souls) – Lieder von Tschaikowsky, Rachmaninow, Rimsky-Korssakow und Mussorgsky, Audio-CD, Capriccio Digital

.

Inhalt – Tschaikowsky: Mein Genius; Nur wer die Sehnsucht kennt; Inmitten des Balles op. 38 Nr. 3; Ich öffnete meine Fenster op. 63 Nr. 2; Es war im frühen Frühling op. 38 Nr. 2 / Rachmaninoff: Oh nein; Ich erwarte dich op. 14 Nr. 1; Wie schmerzt es mich op. 21 Nr. 12; Im Schweigen der Nacht op. 4 Nr. 3; Alles nahm er mir weg op. 26 Nr. 2 / Rimsky-Korssakoff: Leise der Abend erlischt op. 4 Nr. 4; Es ist nicht der Hauch des Windes von oben op. 43 Nr. 2; Die Wolken ziehen sich zurück op. 42 Nr. 3 / Mussorgsky: Liederzyklus Die Kinderstube; Wiegenlied des Jerjomuschka; Gopak

.

.

.

Musik und Denken

.

Studien einer Ausstellung

Walter Eigenmann

.

1874 komponiert Modest Mussorgski in einem enormen Schaffensrausch seine berühmte Klaviersuite «Bilder einer Ausstellung». Das geniale Denkmal für seinen verstorbenen Maler-Freund Victor Hartmann «illustriert» musikalisch die zehn Hartmann-Skizzen und -Bilder «Gnomus», «Altes Schloss», «Tuilerien», «Bydlo», «Ballett der Kücklein», «Samuel Goldenberg und Schmuyle», «Marktplatz von Limoges», «Katakomben», «Hütte der Baba-Yaga» und «Tor von Kiew» – gegliedert durch eine viermal wiederkehrende «Promenade»:

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

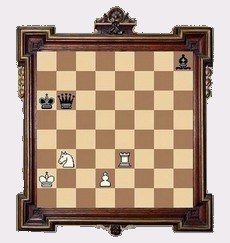

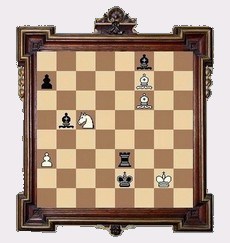

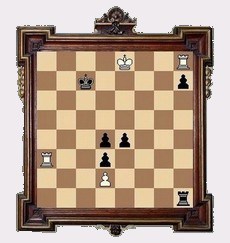

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Nun hat erwiesenermaßen (gute) Musik einen enorm positiven Einfluss u.a. auch auf die Entwicklung der kognitiven Prozesse beim Kleinkind – siehe z.B. die Langzeit-Studien von Prof. Dr. H.-G. Bastian. Weitere wissenschaft-liche Experimente legen zudem einen direkten Effekt des Musikhörens auf das menschliche Logik-Vermögen nahe. Einig sind sich die Neurowissenschaftler jedenfalls darin, dass Musik alle Areale des Gehirns aktiviert. Stefan Kölsch, Kognitionsforscher am Max-Planck-Institut, meint dazu: «Allein beim Hören wird der auditorische Cortex (ein Teil der Großhirnrinde) aktiviert, beim Notenlesen der visuelle Cortex. Gleiches gilt für das limbische System, das Emotionen verarbeitet, und den darin enthaltenen Nucleus accumbens (Glückszentrum).»

Andererseits gilt aber auch: Die Erforschung dessen, was sich beim Musik-Hören oder -Ausüben exakt im Hirn abspielt, steckt noch in den Kinderschuhen. Einige Denkmodelle des aktuellen Diskussionsstandes finden sich u.a. hier.

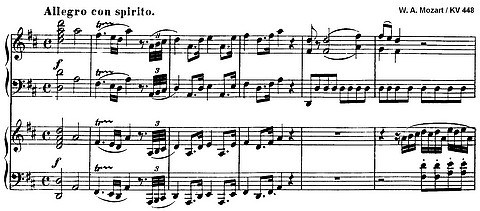

Exkurs: Der sog. «Mozart-Effekt»

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Neuesten Forschungen zufolge beschränke sich der Effekt allerdings nicht auf sog. klassische, sondern dehne sich auch auf andere Musiksparten aus. Kritische Stimmen zum ME argumentierten auβerdem, dass der «Persönlichen Präferenz» des Musikhörenden eine stärkere Bedeutung für den beobachteten «Mozart-Effekt» zukomme. Siehe hierzu einen Artikel vom September 2006 im deutschen Nachrichten-Magazin «Der Spiegel»: Rockmusik erleichtert Kopfarbeit, sowie eine aktuelle Studie von Petra Jansen-Osmann an der Universität Düsseldorf: Der Einfluss von Musik auf die kognitive Leistungsfähigkeit.

Einen umfassenden Forschungsbericht um diesen interessanten Aspekt der Musikpsychologie und -soziologie veröffentlichte das Deutsche Ministerium für Bildung und Forschung im Internet; er ist als umfangreiche pdf-Datei downloadbar: Macht Mozart schlau?

Schon bald nach Veröffentlichung regte sich neben Zustimmung auch Kritik an den Untersuchungen von Shaw&Rauscher.

Zusammenfassen lässt sich: Neueste Forschungen belegen tatsächlich einen statistischen Zusammenhang zwischen der Beschäftigung mit Musik und einer dichteren Vernetzung der Neuronen; Als Quintessenz der aktuellen «Mozart-Effekt»-Forschungen kann vereinfacht konstatiert werden: Wenn nicht das passive Musik-Hören, so doch das aktive Musik-Machen hat einen nachweislich fördernden Einfluss auf die kognitiven Prozesse (also u.a. auf Sprache und Logisches Denken) beim Menschen.

Von ganz besonderem Interesse ist schlieβlich der therapeutische bzw. psychosomatische Aspekt des Musikhörens in der modernen Medizin; vergleiche hierzu u.a. eine aktuelle, an der Uni München eingereichte Disseration von Claudius Conrad: Physiologische Effekte durch Mozartsche Klaviersonaten bei schwerstkranken Intensiv-Patienten.

Jenseits der theoretisch-wissenschaftlichen Forschung: Warum nicht mal zu einem kleinen Selbstversuch greifen? Ein interessanter Versuchsaufbau (für durchschnittliche Amateur-Vereinsspieler) wäre beispielsweise folgender:

1. Man höre sich zweimal Mussorgskis Suite durch, wenn möglich mit permanent geschlossenen Augen, aber hellwach auf die Musik konzentriert (total ca. 60-70 Min.)

2. Während eines dritten und vierten Anhörens versuche man nun die zehn (für Menschen sehr schwierigen) Schach-Aufgaben zu lösen (ca. 5-10 Minuten/Aufgabe), natürlich ohne jegliches Berühren von Figuren (am Zuge ist immer Weiβ)

3. Die Lösungen sollten sich nicht nur auf den jeweils ersten Zug beschränken, sondern möglichst ganze Varianten beinhalten

4. Berichten Sie hier von Ihrem (Miss-?)Erfolg, schreiben Sie einen kurzen Erfahrungsreport!

Jedenfalls aber viel Vergnügen beim virtuellen Promenieren!

Studien einer Ausstellung

(1) Havasi 1914: Weiβ gewinnt (2) Kubbel 1921: Weiβ hält remis

(3) Kubbel 1931: Weiβ gewinnt (4) Kasparian 1949: Weiβ hält remis

(5) Kasparian 1954: Weiβ hält remis (6) Kasparian 1969: Weiβ hält remis

(7) Pogosiants 1977: Weiβ gewinnt (8) Kasparian 1983: Weiβ gewinnt

(9) Katsnelson 2000: Weiβ gewinnt (10) Roxlau 2000: Weiβ gewinnt

.

.

leave a comment