Das Zitat der Woche

.

Über die Musik als Glücksverstärker

Nicolai Petrat

.

Diese Behauptung wirkt auf den ersten Blick etwas banal, lohnt aber die genauere Reflexion, insbesondere dann, wenn es darum geht, weitere Hintergründe zur Entstehung von Glücksgefühlen zu recherchieren. Beginnen wir zunächst weit vorn, bei unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung. Denkbar ist nämlich, dass Glücksmomente schon seit langer Zeit durch die Beschäftigung mit Musikalischem im weiteren Sinne erzeugt werden. Der britische Rockmusiker Sting geht davon aus, dass die allerersten von Menschen gesungenen Lieder dem Ausdruck von Freude dienten.

Heute kennt es jeder: Wenn wir «unser» positiv gestimmtes Lieblingsstück hören, sind wir nicht nur besser gelaunt, wir sind gleich fröhlicher und fühlen uns dynamischer. Dahinter stecken bestimmte neurologisch ablaufende Prozesse. Tatsächlich hängen das Erleben von Musik und die Bildung von Glücksgefühlen neurophysiologisch eng zusammen.

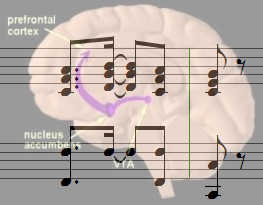

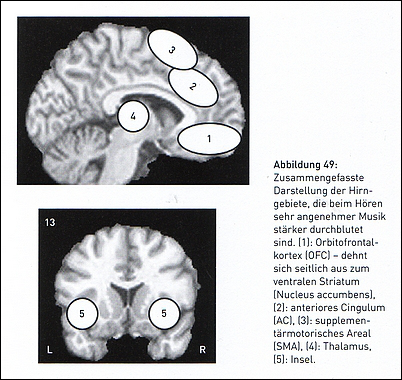

Neurowissenschaftler können es z.B. daran erkennen, wenn auf Gehirnscans beim Musikhören gerade Bereiche des Belohnungssystems, vor allem im limbischen System, gewissermaßen «aufleuchten», dort also verstärkte Aktivität zu erkennen ist.Was aber passiert, bevor akustische Nervenimpulse das limbische System erreichen? Grundlegende neuronale Aktivitäten, die im weiteren Sinne etwas mit musikalischer Wahrnehmungsverarbeitung zu tun haben, beginnen bereits im Hirnstamm, dem ältesten Teil unseres Gehirns. Vor allem rhythmische Anteile werden schon dort registriert, zwar nicht bewusst, aber so intensiv, dass sie früh auf von der Evolution festgelegte Schaltkreise unserer Hörbahn geschickt werden. Die an der akustischen Wahrnehmungsverarbeitung beteiligten Neuronenverbände sind von Natur aus darauf angelegt, bereits auf ersten Stationen der Hörbahn Regelmäßigkeiten und Ordnungen zu erkennen. Hier werden frühzeitig laute Reize, dumpfe, tiefe sowie dissonante Klänge registriert. Diese signalisieren den übrigen Arealen im Gehirn mögliche Gefahren und treiben den Herzschlag, Blutdruck und die Atemfrequenz in die Höhe, verändern die Muskelspannung. Dies führt zu Impulsen für Abwehr- und Fluchtreaktionen. Umgekehrt wirken langsame und regelmäßige Rhythmen beruhigend. Unser Gehirn interpretiert sie als Anzeichen für ungefährliche Situationen. Wir spüren dies als ein besonderes Wohlgefühl. Je nach Art der Musik werden unterschiedliche Hormone abgegeben: Adrenalin bei schneller und aggressiver Musik, Noradrenalin bei sanften und ruhigen Klängen. Letztere können sogar die Ausschüttung von Stresshormonen verringern. Der Nucleus accumbens wird aktiviert. Umgekehrt wird der sogenannte «Mandelkern» im Limbischen System, der insbesondere bei Stress aktiv ist, regelrecht abgeschaltet, wenn wir etwas Angenehmes empfinden, beispielsweise unsere Lieblingsmusik hören. Es entsteht Freude, unser Glücksempfinden wird stimuliert, eventuelle Ängste verschwinden zumindest vorübergehend. […]

Nicolai Petrat

Musik erfordert eine Wahrnehmungskunst, die auf die Verarbeitung des Moments angewiesen ist. Trotz der immensen Vielfalt an zu verarbeitenden Informationen geht unser Gehirn hier sehr effektiv an die Arbeit, einerseits durch besondere Mechanismen der Wahrnehmungsverarbeitung,andererseits dadurch, dass es dabei recht zuversichtlich, ja optimistisch vorgeht. Denn «die Natur“ hat unser Gehirn auch im Hinblick auf die Musikverarbeitung mit einer Art «Belohnungsspirale» ausgestattet. Auch für unser Musikgehirn gilt: Umso besser die Neuronenverbände und neuronalen Netzwerke zusammenarbeiten, desto lern- und leistungsfähiger wird unser Gehirn. Im besten Fall geraten die Verarbeitungsprozesse in eine intern organisierte Belohnungsspirale.

Das Besondere: Sobald Neurotransmitter wie Dopamin, Noradrenalin, Serotonin oder Endorphine mit ins Spiel kommen, werden umfangreichere musikspezifische Netzwerke aktiviert, manche werden erweitert, manche sogar neu gebildet. Ohne Transmitter kann unser Gehirn keine Informationen verarbeiten, auch keine musikalischen. Ohne sie ist eine Kommunikation im Gehirn nicht möglich. Sie sind wesentlich daran beteiligt, unsere funktionelle neuronale Architektur aufzubauen, in Gang zu setzen, optimal zu aktivieren. Durch sie wird der Aktionsradius erweitert, es werden auch weiter entfernte Areale aktiviert. Diese sorgen dafür, dass wir uns besser konzentrieren können und motivierter, zuversichtlich sind, ein gesetztes Ziel zu erreichen. Durch Neurotransmitter werden wir leistungsfähiger, flexibler, kreativer. Im besten Fall aktiviert das Gehirn das Belohnungszentrum, macht weitere Energie frei. Wir empfinden ein Glücksgefühl. Es wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der unser Gehirn auf Hochtouren bringt.

Gerade im Hinblick auf musikspezifische Verarbeitungsprozesse ist unser Gehirn stets auf der Suche nach positiven Zusammenhängen, gerät geradezu in Euphorie, wenn es hier etwas Positives registriert. Erst wenn die Belohnungsspirale angesprungen ist, können wir dorthin kommen, wo das Künstlerische beginnt. Besondere Fähigkeiten werden freigesetzt, auch künstlerische. Das gilt nicht nur für das Musikhören, sondern auch für das Instrumentalspiel. Es wird musikalisch bewegter. Musikalische Energie ist regelrecht herauszuhören. Erst dann erreichen wir die Sphäre, wo wir musikalisch geradezu über uns hinauswachsen. ♦

Aus: Nicolai Petrat: Glückliche Schüler musizieren besser! – Neurodidaktische Perspektiven und Wege zum effektiven Musikmachen, Wißner Verlag – Forum Musikpädagogik (Band 121) 2014, 164 Seiten, ISBN 978-3-89639-934-2

.

.

Aufgeschnappt

.

Warum manche Musikstücke auf Anhieb gefallen, andere nicht

.

Eine Forschergruppe des kanadischen Montreal Neurological Institute um die Forscherin Valorie Salimpoo ist der Frage nachgegangen, warum uns manche Musikstücke auf Anhieb gefallen und andere nicht. Die neurowissenschaftliche Antwort: Der Grad unseres Gefallens an einem Lied hängt davon ab, wie stark der Auditorische Kortex mit dem Belohnungssystem im Gehirn kommuniziert. (Quelle: evolver.fm )

Eine Forschergruppe des kanadischen Montreal Neurological Institute um die Forscherin Valorie Salimpoo ist der Frage nachgegangen, warum uns manche Musikstücke auf Anhieb gefallen und andere nicht. Die neurowissenschaftliche Antwort: Der Grad unseres Gefallens an einem Lied hängt davon ab, wie stark der Auditorische Kortex mit dem Belohnungssystem im Gehirn kommuniziert. (Quelle: evolver.fm )

Beim kanadischen Experiment hörten die Versuchspersonen je 30-sekündige Ausschnitte von ihnen unbekannten Liedern, während man mittels der Funktionellen Magnetresonanztomographie ihre Hirnaktivität registrierte. Dabei konnte jeder Proband über ein bestimmtes Geldbudget verfügen, und nach jedem Musikstück hatten sie zu entscheiden, wie viel sie für das Stück auszugeben bereit wären.

Bei jenen Liedern, für die die Versuchspersonen tief in die Tasche griffen, zeigten sich die Hirnregionen Nucleus accumbens und Striatum (also das Belohnungssystem) erhöht aktiv. Verstärkte Aktivität war dabei auch bei den Nervenzellen im Auditorischen Kortex zu verzeichnen. Ausgesprochen attraktiv empfanden die Probanden also jene Stücke, bei denen die Aktivitätsschübe der beiden Hirnregionen zeitlich koordiniert auftraten.

Als Grund dafür nennen die Wissenschaftler die früheren Hörgewohnheiten, welche feste Muster im Gehirn bilden. Die betreffenden Regionen im Schläfenlappen der Grosshirnrinde werden desto stärker angeregt, je mehr die unbekannten Musikstücke diesen seinerzeit geprägten Erwartungen entsprechen. (we) ■

.

Weitere Aufgeschnappt-Artikel im Glarean Magazin

.

.

Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt

.

«Über Geld schreibt man doch!»

In einem Projekt des Deutschschweizer PEN-Zentrums sind 25 Schweizerinnen und Schweizer eingeladen worden, sich Gedanken über etwas zu machen, worüber man (auch und gerade in der Schweiz) ungern spricht: das Geld. Aus dieser Einladung ist die Anthologie «Über Geld schreibt man doch!» hervorgegangen, in der die beiden Herausgeber Thomas Brändle und Dominik Riedo sehr heterogene Ein- und Aussichten, Analysen, Humoresken, Visionen und Perspektiven von Franz Hohler, Isolde Schaad, Gisela Widmer, Silvano Cerutti, Linus Reichlin, Andreas Thiel u.v.a. versammeln. Ihre Texte beleuchten die Frage, was es mit dem Geld «eigentlich» auf sich hat, und spüren nach, welche Wirkungen es entfaltet: «Wieso kann der menschliche Geist es nicht zähmen?» –

In einem Projekt des Deutschschweizer PEN-Zentrums sind 25 Schweizerinnen und Schweizer eingeladen worden, sich Gedanken über etwas zu machen, worüber man (auch und gerade in der Schweiz) ungern spricht: das Geld. Aus dieser Einladung ist die Anthologie «Über Geld schreibt man doch!» hervorgegangen, in der die beiden Herausgeber Thomas Brändle und Dominik Riedo sehr heterogene Ein- und Aussichten, Analysen, Humoresken, Visionen und Perspektiven von Franz Hohler, Isolde Schaad, Gisela Widmer, Silvano Cerutti, Linus Reichlin, Andreas Thiel u.v.a. versammeln. Ihre Texte beleuchten die Frage, was es mit dem Geld «eigentlich» auf sich hat, und spüren nach, welche Wirkungen es entfaltet: «Wieso kann der menschliche Geist es nicht zähmen?» –

Unser Fazit: Eine Textsammlung voller Tabu-Brüche und Provokationen, aber auch eine des geistreichen Lesevergnügens und der «geldpsychologischen» Horizonterweiterung. ■

Th.Brändle/D.Riedo (Hg.): Über Geld schreibt man doch, Anthologie, mit Fotos von Werner Morelli, 272 Seiten, Zytglogge Verlag, ISBN 978-3-7296-0832-0

.

.

«Strategien der Musikbeschreibung»

Die deutsche Sprachforscherin Anke Grutschus legt in ihrem Band «Strategien der Musikbeschreibung» eine Reihe von Analysen französischer Toneigenschaftsbezeichnungen vor und bearbeitet damit einen Themenkomplex, der sich seit langem besonderer Beliebtheit erfreut, nämlich «Musik und Sprache». Deutlich wird dabei, dass Wendepunkte in der Diskussion um den Sprachcharakter von Musik «immer auch entscheidende Wegmarken in der Musikästhetik der vergangenen Jahrhunderte» bildeten. Ausgehend von der Schwierigkeit des sprachlichen Beschreibens musikalischer Höreindrücke bzw. kompositorischer Zusammenhänge untersucht die Autorin konzeptuelle und sprachliche Strategien, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Ziel ihrer Analysen ist nicht zuletzt die Offenlegung der semantischen Übertragungsprozesse, die der Verwendung bestimmter Begriffe bzw. Adjektive zur Beschreibung von Musik zugrunde liegen. –

Die deutsche Sprachforscherin Anke Grutschus legt in ihrem Band «Strategien der Musikbeschreibung» eine Reihe von Analysen französischer Toneigenschaftsbezeichnungen vor und bearbeitet damit einen Themenkomplex, der sich seit langem besonderer Beliebtheit erfreut, nämlich «Musik und Sprache». Deutlich wird dabei, dass Wendepunkte in der Diskussion um den Sprachcharakter von Musik «immer auch entscheidende Wegmarken in der Musikästhetik der vergangenen Jahrhunderte» bildeten. Ausgehend von der Schwierigkeit des sprachlichen Beschreibens musikalischer Höreindrücke bzw. kompositorischer Zusammenhänge untersucht die Autorin konzeptuelle und sprachliche Strategien, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Ziel ihrer Analysen ist nicht zuletzt die Offenlegung der semantischen Übertragungsprozesse, die der Verwendung bestimmter Begriffe bzw. Adjektive zur Beschreibung von Musik zugrunde liegen. –

Unser Fazit: Der Erkenntnis, dass die Beschreibung von Musik mit den zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln problematisch ist, begegnet die Autorin mit einem eindrücklich dokumentierten, musiktheoretisch differenziert recherchierten Begriffsapparat und einer historisch weit ausgreifenden Tour d’horizont durch Jahrhunderte des musikanalytischen bzw. -terminologischen Schrifttums. ■

Anke Grutschus: Strategien der Musikbeschreibung, Eine diachrone Analyse französischer Toneigenschaftsbezeichnungen, 392 Seiten, Frank&Timme Verlag, ISBN 978-86596-241-6

.

.

«Logbuch III – Zypern, wohin das Orakel mich wies»

Der 1900 in Smyrna geborene und 1971 in Athen gestorbene Dichter Giorgos Seferis erhielt als erster griechischer Autor den Literatur-Nobelpreis und gilt heute als einer einflussreichsten neugriechischen Schriftsteller. In seiner Reihe «lektur sappho&haifs – Poesie vom Balkan bis Persien» legt nun der Schweizer Waldgut-Verlag zahlreiche lyrische Arbeiten dieses bedeutenden Dichters im griechischen Original und deutscher Übersetzung (von E. Vamvas) vor. Des Griechen Seferis’ poetische Reise-Gesänge kreisen ums zypriotische Schwesterland im Meer, «und immer gelingt es ihm, seien die Themen und Figuren noch so weit herbeigeholt aus Zeit und Raum, von seinen Texten direkte, pulsierende Linien zu legen in unser Hier und Jetzt» (Verlagsinfo). –

Der 1900 in Smyrna geborene und 1971 in Athen gestorbene Dichter Giorgos Seferis erhielt als erster griechischer Autor den Literatur-Nobelpreis und gilt heute als einer einflussreichsten neugriechischen Schriftsteller. In seiner Reihe «lektur sappho&haifs – Poesie vom Balkan bis Persien» legt nun der Schweizer Waldgut-Verlag zahlreiche lyrische Arbeiten dieses bedeutenden Dichters im griechischen Original und deutscher Übersetzung (von E. Vamvas) vor. Des Griechen Seferis’ poetische Reise-Gesänge kreisen ums zypriotische Schwesterland im Meer, «und immer gelingt es ihm, seien die Themen und Figuren noch so weit herbeigeholt aus Zeit und Raum, von seinen Texten direkte, pulsierende Linien zu legen in unser Hier und Jetzt» (Verlagsinfo). –

Unser Fazit: Eine schöne und sehr verdienstvolle, sowohl bibliographisch wie auch übersetzerisch hervorragend gestaltete Edition. ■

Giorgos Seferis: Logbuch III, Gedichte, 120 Seiten, Waldgut Verlag, ISBN 978-3-03740-397-6

.

.

.

.

.

.

.

Neue Ergebnisse der Gehörsforschung

.

Laute Kopfhörer-Musik ist schädlich

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Forscher haben Hörtests und Messungen der Hirnaktivität junger Erwachsener durchgeführt, wobei die eine Hälfte der Probanden regelmäßig Kopfhörer nutzte, die andere nicht. Keinen Unterschied ergaben die Untersuchungen zwar bei klassischen Hörtests, hingegen zeigten sich negative Folgen bei der Wahrnehmungsfähigkeit in Situationen mit einer starken Geräuschkulisse oder lauten Hintergrundgeräuschen. Zu dieser Minderung der Hörgenauigkeit im Geräuschgewirr führten spezielle Nervenschäden im Hörsystem, wie Okamato und seine Forscher vermuten. Der negative Effekt bleibe allerdings häufig lange unbemerkt, da diese Auswirkung vergleichsweise subtil sei. Das Wissenschaftsteam warnt gleichwohl vor lautem Musikhören über Kopfhörer, wenngleich nicht der totale Verzicht auf diese Geräte nötig sei, um sich vor Schäden zu schützen: «Das Wichtigste ist, das man die Lautstärke nicht zu sehr aufdreht. Darüber hinaus sind heute moderne Kopf- und Ohrhörer mit Antischall-Technologie auf dem Markt. Störende Hintergrund-Geräusche werden durch gegenpolige Frequenzen, die dem Audio-Signal automatisch beigemischt werden, ausgelöscht», wie Dr. Henning Teismann vom Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse der Medizinischen Fakultät Münster ausführt. ■

.

.

Das Zitat der Woche

.

Wo die Musik heute «spielt»

Irmgard Jungmann

.

Neue »ernste« Musik wird nur von einem kleinen Bevölkerungskreis aufgenommen und lässt sich kaum verkaufen. Sie fristet ein vergleichsweise kümmerliches Dasein im großen Weltmarkt der Musik, der Markt für traditionelle klassische Musik scheint mit der »Aufwärmung« des immer Gleichen mehr oder minder gesättigt zu sein.

Die Musikkonzerne sind aber, da sie es mit künstlerischen Produkten zu tun haben, von den Medienexperten, den Künstlern, den Ausführenden ebenso wie den komponierend »Mischenden«, ihrem Erfindungsgeist, ihrer »Innovationskraft« abhängig.

Die großen Marktchancen liegen inzwischen längst im Bereich der Popularmusik, die ihre Fähigkeit zu musikalischer Entwicklung, zur Innovation, zum Experimentieren mitAlthergebrachtem ebenso wie mit Neuem unter Beweis gestellt hat, die ohne die Behinderung durch ästhetische Bedenken Bach, die Gregorianik, Minimal Music, indische Kunstmusik oder jede Art von Folklore verarbeiten kann und inzwischen längst neue Stile und Moden wie Rock, Rap, Techno, Hiphop geschaffen. In diesem Bereich »spielt die Musik«. ■Aus Irmgard Jungmann, Sozialgeschichte der klassischen Musik – Bildungsbürgerliche Musikanschauung im 19. und 20. Jahrhundert, J.B. Metzler Verlag 2008

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Musik als Spezialwissenschaft

Ludwig Kusche

.

Was man in den musikwissenschaftlichen Büchern unserer Zeit zu lesen bekommt, ist für den musikfreudigen Laien so gut wie unverständlich und für den ausübenden Berufsmusiker so gut wie unbrauchbar. Vor allem regen diese Bücher den Leser nicht zum Nach- und Weiterdenken an, was mir als das Wichtigste eines Buches erscheint. Sie geben den letzten Stand der Forschung, ohne uns fühlen oder ahnen zu lassen, daß auch noch tausend andere Wege nach Rom führen können und die Arten der Kunstbetrachtungen so mannigfaltig sind wie die Betrachtungen über das menschliche Leben.

Musik ist mehr und mehr zu einer Spezialwissenschaft geworden, die schon längst an der Technischen Hochschule gelehrt werden sollte, statt an einem Konservatorium. Auch die Ausdrücke, die man zur Erklärung oder Schilderung von Musikwerken verwendet – es gibt fast nur noch fremdsprachige Formulierungen -, stammen kaum noch aus dem Sprachschatz des Musikalischen oder Musischen. Neunzig Prozent aller heutigen Definitionen über Musik verwenden Lehnworte aus den Gebieten der Philosophie, Physik, Chemie, Politik oder Ballistik. Kein Musikschriftsteller oder Musikkritiker würde sich heute eine Blöße geben, wenn er von der Statik einer Bachsehen Fuge spräche. Was dem einen seine Monadenlehre, ist dem anderen sein Hoch- und Tiefbauamt… ■

Aus Ludwig Kusche, Der nachdenkliche Musikant, Heimeran Verlag 1958

.

.

.

Aufgeschnappt

.

Leben Bläser gefährlich?

Den Druck im Blut und in den Augen erhöht massiv, wer ein Blasinstrument spielt. Das kann nach jahrelangem, intensivem Musizieren zu ernsten Gesundheitsproblemen führen, wie nun eine Dissertation des deutschen Optometrie-Studenten Gunnar Schmidtmann nachweist. Seine Studie zeigt, dass der deutlich erhöhte Augen-Innendruck zumal beim Spielen von Holzblasinstrumenten eine Glaukom-Erkrankung (Grüner Star) begünstigt.

Den Druck im Blut und in den Augen erhöht massiv, wer ein Blasinstrument spielt. Das kann nach jahrelangem, intensivem Musizieren zu ernsten Gesundheitsproblemen führen, wie nun eine Dissertation des deutschen Optometrie-Studenten Gunnar Schmidtmann nachweist. Seine Studie zeigt, dass der deutlich erhöhte Augen-Innendruck zumal beim Spielen von Holzblasinstrumenten eine Glaukom-Erkrankung (Grüner Star) begünstigt.

Schmidtmanns Arbeit, in deren Rahmen bei 15 professionellen Blasmusikern an der Musikhochschule Lübeck der intraokulare Druck sowie der Blutdruck während des Spiels untersucht wurde, belegt eindrücklich, dass das Spielen eines Blasinstrumentes zu einem Anstieg des Druckes im Brustraum führt, was wiederum zu einer Stauung des Blutes in den ableitenden Blutgefässen des Auges, zu einer Behinderung des Abflusses des Kammerwassers und damit zum besagten Anstieg des Augeninnendrucks führt. Langfristig kann diese starke Belastung sogar zu Schäden am Sehnerv führen.

Wie Hans-Jürgen Grein, betreuender Professor der entspr. Arbeit, in einem Interview gegenüber dem Schweizer «Pressetext»-Portal ausführte, sei es angezeigt, eine «regelmäßige ärztliche Untersuchung der Augen bei professionellen Holzbläsern» vorzunehmen. Studien-Autor Gunnar Schmidtmann ergänzend: «Es ist nicht ungesund, ein Blasinstrument zu spielen. Allerdings sollten besonders ältere Berufsmusiker wie auch Augenärzte aufmerksam für das Thema werden». ■

.

.

.

Oruç Güvenç: «Heilende Musik aus dem Orient»

.

«Harmonisierung von Körper und Geist»

Walter Eigenmann

.

Alternative therapeutische Verfahren wie beispielsweise die (bei uns kaum bekannte) sog. «Altorientalische Musiktherapie» subsumiert der westliche Rationalist oft, wenn er wohlwollend ist, unter «Ethno», vielleicht auch naserümpfend unter «Esoterik» – oder überhaupt gleich unter «Scharlatenerie». Wissenschaftlich gestützte Musiktherapie ja – aber Schamanen-Gesänge, Uighurische Tänze, Wassermurmeln und Trommelrhythmen?

Alternative therapeutische Verfahren wie beispielsweise die (bei uns kaum bekannte) sog. «Altorientalische Musiktherapie» subsumiert der westliche Rationalist oft, wenn er wohlwollend ist, unter «Ethno», vielleicht auch naserümpfend unter «Esoterik» – oder überhaupt gleich unter «Scharlatenerie». Wissenschaftlich gestützte Musiktherapie ja – aber Schamanen-Gesänge, Uighurische Tänze, Wassermurmeln und Trommelrhythmen?

Wenn da bloß nicht die unleugbaren Erfolge der alternativen Heilmethoden wären – und das Votum zahlreicher, sehr wohl ernst zu nehmender Wissenschaftler wie beispielsweise des Direktors des Instituts für Medizinische Psychologie am Klinikum der Universität Heidelberg. Er schreibt: «In der wissenschaftlich fundierten Heilkunde Mitteleuropas wollen sich die Menschen darauf verlassen können, dass das, was man Therapie nennt, nachweislich wirkt. Man will wissen, bei welchen gesundheitlichen Störungen welche Interventionen die Heilung fördern. Dazu werden eine differenzierte Diagnostik und Versuchspläne gefordert, die es ermöglichen, die spezifischen Wirkungen therapeutischer Interventionen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen herauszufinden. […] Meiner Meinung nach ist es bei den Bemühungen um medizinische Exaktheit sinnvoll, zwischen eher körperlichen und eher seelischen Wirkungen von Musik zu unterscheiden, auch wenn man das letztlich nicht voneinander trennen kan. Ich werde skeptisch, wenn mir Musik auf Tonträgern angeboten wird, die spezifisch auf Gelenke, Entzündungen, Eingeweide, Geschlechtsteile oder Kopf und Augen wirken soll. […] Etwas anderes ist das Anliegen der Heilung im seelischen Bereich zu bewerten. Zuversicht, Lebensfreude, Entspannung, das Erleben von Demut oder innerem Frieden gehören in jedem Falle zur Heilung und zur Lebensqualität – und zwar unabhängig davon, was im Körper krank ist und vielleicht auch krank bleibt.»

Diese Sätze von Rolf Verres leiten eine neue AOM-Publikation mit dem Titel «Heilende Musik aus dem Orient» ein. Autor ist der Istanbuler Psychologe, Musiktherapeut und Sufi-Meister Dr. Oruç Güvenç, der gemeinsam mit seiner Frau, der deutschen Ergotherapeutin Andrea Güvenç – sie amtiert im Buch als Autorin wie als Türkisch-Übersetzerin – einen üppig ausgestatteten Text- und Bildband (mit Compact-Disc) in Sachen Altorientalische Musiktherapie (AOM) präsentiert.

Die klang-, tanz- und farbbeseelte Wellness-Reise des Ehepaares Güvenç beginnt tief in der Vergangenheit, bei 14’000 Jahre alten Felszeichnungen im Aserbaidschanischen Gobustan, wo tanzende Figuren auf die uralte Tradition heilender Bewegungsrituale hinweisen. Ein anderer wichtiger «urzeitlicher», noch heute sprudelnder Quell uralter Heilsysteme sind – nach Autor Güvenç – die Schamanen Zentralasiens, die Baksi: «Bei ihren Ritualen imitieren die Baksi mit der eigenen Stimme oder Instrumenten Tierstimmen und andere Klänge aus der Natur. Zudem ahmen sie die Gebärden, Haltungen und Bewegungen der Tiere nach. Dabei verwenden sie Instrumente wie Trommeln, Kilkopuz, Dombra und andere, die sie aus Naturmaterialien herstellen.»

Ausgehend von solchen Ur-Heilritualen erarbeitete sich die AOM ihre eigenen, Rhythmus-, Ton- und Bewegungs-gestützten musiktherapeutischen Verfahren. Dabei basiert die Methode von Güvenç und anderen schamanisch orientierten «Heilern» auf einigen zentralen, meistenteils durchaus auch für westliche «Ohren» (mittlerweile) nachvollziehbaren Axiomen. Dazu Güvenç: «Die AOM versteht sich nicht als direkter schamanischer Heilweg, wenngleich Elemente und Ideen aus schamanischen Praktiken Zentralasiens angewendet werden. Beispielsweise: a) Der Glaube, dass sich frühe ‘Techniken’ wie Klänge, Melodien, Rhythmen und Improvisationen über Jahrtausende bewährt haben und auch heute noch ihre Wirkung entfalten; b) Die Bewertung des inneren Erlebens, der inneren Erfahrung, als Ergänzung zur äußeren Welt; c) Die Vorstellung, dass es neben den technologischen Fähigkeiten auch ein nicht-technologisches Wissen des menschlichen Geistes gibt; d) Die Annahme, dass der Mensch von den Pflanzen, Steinen und Tieren lernen kann». In solchen spirituellen Ansätzen trifft sich offensichtlich das orientalische Denken mit jenem aus dem fernöstlichen Kulturraum; Die «Reise nach innen» ist grundlegende Voraussetzung beider Konzepte.

Das Element Wasser: Emotionaler Träger von Spiritualität und Beruhigung, gleichzeitig Reinigungsritual

Ein paar Ingredienzien der AOM sind zentral in der musiktherapeutischen Arbeit Güvençs: Der physische und «musikalische» Einsatz des Wassers; der Einbezug der menschlichen Stimme; die uralte Sufi-Instrumentalkultur; der Ausdruckstanz. Der kombinierte Einsatz dieser vier individuell vermittelten und erfahrenen, gezielt unter Begleitung des AOM-Leiters eingesetzten Praktiken kann laut Ehepaar Güvenç durchaus zu Trance und Ekstase führen: «Diese Trancezustände waren den Menschen in der östlichen Kultur durchaus vertraut. Sie waren gelebter Bestandteil der Riten und Rituale im Schamanen- und Sufiturm. […] Die heutige Wissenschaft sagt, dass Bewusstseinsveränderung und Trance zu den Grundfähigkeiten des Menschen gehören. Die Medizin des Orients kennt ihre heilige und heilende Wirkung schon seit langem. Erst nach und nach erkennt auch die moderne Medizin, wie sie sich diese Mechanismen zunutze machen kann, um Schmerzen zu lindern und Heilungsprozesse zu fördern.»

Der Körper als Instrument: Aufnahme von einem Sema-Ritual im Jahre 2008. Das Ritual dauerte 40 Tage und Nächte.

Mit solchen Erkenntnissen aus der eigenen musiktherapeutischen Arbeit schlägt das Ehepaar Güvenç eine Brücke zur nach wie vor kognitiv dominierten (Apparate-)Medizin des Westens. Ihr Buch wird eingefleischte Rationalisten nicht überzeugen, sondern bestenfalls in der Schublade «Interessant, aber unbewiesen» kontaminiert werden, denn der «Glaubensfaktor» als individuell zu erbringende, betont «imaginitive» Leistung des «Kranken» spielt in der AOM wie in vielen anderen therapeutischen Ansätzen (ganz gleich welcher geographischen Couleur) bekanntlich eine zentrale Rolle. Andererseits ist nicht einzusehen, warum intelligentes Therapieren neben dem ganzen okzidentalen medizinischen «Arsenal» nicht auch (nachweislich erfolgreiche) alternative Praktiken integrieren soll; hier bekäme «Ganzheitlicheit» nochmals einen neuen interessanten Bedeutungsaspekt.

Jenseits aller Theorie bekommt der Leser mit «Heilende Musik aus dem Orient» jedenfalls auch gleich den praktischen Selbstversuch inklusive detaillierte Anleitung mitgeliefert: Der reichhaltig bebilderte, bibliographisch schön gestaltete Band enthält eine 60-minütige Audio-CD der türkischen Gruppe «Tümata» (Abk. = «Türkische Musik in wissenschaftlicher Erforschung und Präsentation») mit einer Auswahl orientalischer Musik, vom schamanischen Tanz bis zu Sufi-Gesängen. Damit gerät des Ehepaars Güvenç’ «Heilende Musik aus dem Orient» zu einer sinn-lichen, seine Thematik sehr attraktiv präsentierenden Reise durch «alle Zeiten und Räume» hin zum «paradiesischen Ursprung der Musik» (Güvenç). Literaturhinweise, Sach- und Namensregister sowie ein Anhang mit Kontaktadressen und Hinweisen zu Institutionen und Ausbildungsmöglichkeiten runden den Band ab. ■

Andrea und Oruç Güvenç: Heilende Musik aus dem Orient – Vom traditionellen Wissen der Schamanen und Sufis zur praktischen Anwendung altorientalischer Musiktherapie, mit Audio-CD, 148 Seiten, Südwest Verlag, ISBN 978-3-517-08535-7

.

Leseproben

.

.

Unbekannte Mozart-Werke in Salzburg entdeckt

.

Uraufführung neuentdeckter Mozart-Stücke geplant

Mozarteum-Wissenschaftler Dr. Leisinger stellt im französischen Nantes neu entdeckte Mozart-Werke vor (Herbst 2008 / Video)

Die in Salzburg beheimatete Internationale Stiftung Mozarteum will am 2. August 2009 zwei bislang völlig unbekannte Klavier-Werke des Klassik-Genies Wolfgang Amadeus Mozart präsentieren. Die Forschungsabteilung des Mozarteums hatte festgestellt, dass zwei schon lange in ihrem Besitz befindliche Kompositionen der Öffentlichkeit bisher «vorenthalten» worden waren. Erstmals zu Gehör gebracht werden sollen die beiden Stücke, die Mozart offenbar in jungen Jahren komponiert hat, von dem gebürtigen Salzburger Clavichordisten Florian Birsak, und zwar auf Mozarts erhaltenem eigenem Hammerklavier, das im früheren Wohnhaus der Familie Mozart in Salzburg ausgestellt ist.

Der 1756 in Salzburg geborene Mozart hatte bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Komponieren begonnen. Als er 1791 erst 35-jährig in Wien starb, hinterließ er ein umfangreiches Werk mit Opern, Symphonien, Konzerten u.a.; das Köchel-Verzeichnis enthält über 600 Mozart-Kompositionen.

Unbekannte Stücke des genialen Meisters sind in in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht. Erst noch im September letzten Jahres wurde in einer Bibliothek im westfranzösischen Nantes Teile einer Mozart-Messe gefunden, deren Noten mehr als ein Jahrhundert lang unbemerkt im Archiv gelegen hatten, und im Mai 2008 wurden im polnischen Kloster Jasna Gora drei Musikstücke gefunden, die möglicherweise ebenfalls aus Mozarts Feder stammen. (gm)

.

.

.

.

Lutz Jäncke: «Macht Musik schlau?»

.

Das Gehirn und die Musik

Walter Eigenmann

.

Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.

Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.

Doch was ist wirklich dran an der (wohlfeilen, eigentlich revolutionären) Hoffnung, Musik verhelfe dem Menschen zu mehr intellektueller Kompetenz? Welche Auswirkungen haben überhaupt Musikmachen und Musikhören auf den Menschen, seine Kognition, seine Psyche? Und: Lernt man schneller/besser mit Musik-Unterstützung? Oder: Wie wirken Töne therapeutisch auf Demenzerkrankte? Grundsätzlich: Wie geht das menschliche Gehirn mit dem komplexen Phänomen «Musik» eigentlich um?

Diesen und einer Reihe weiterer Fragen geht nun umfangreich die jüngste Publikation eines der renommiertesten deutschsprachigen Neurophysiologen nach, des Zürcher Gehirnforschers Prof. Dr. Lutz Jäncke. In seinem Buch «Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie» breitet er in 13 Kapiteln den aktuellen Stand der neuropsychologischen und -physiologischen Diskussion aus. Dabei fördert der gebürtige Bochumer Ordinarius an der Universität Zürich eine ganze Reihe von interessanten, ja spektakulären Befunden und Erkenntnissen aus seinem Fach zutage – aufsehenerregend keineswegs nur für den Laien: Jänckes Forschungsergebnisse gerade auf dem Gebiete der Musik-Neurowissenschaften stoßen mittlerweile in den angesehendsten Peer-Reviewed-Zeitschriften auf großes Interesse und beeinflussen damit prägend die aktuelle Diskussion.

Hierzu trägt sicher nicht nur die wissenschaftliche bzw. methodische Kompetenz des Autors bei, sondern auch seine Fähigkeit, komplexe Forschungsinhalte mit geradezu «leichter» Sprachstilistik, zuweilen gar mit unverhohlen-humorvoller Fabulierlust zu servieren. Sein «Macht Musik schlau?» liest sich, wiewohl mit naturwissenschaftlichen, statistischen, methodischen und analytischen Details geradezu vollgestopft, überraschend unkompliziert, ja erfrischend spannend – Populärwissenschaft im allerbesten Sinne. Sein Vorwort-Verfasser, der Hannoveraner Berufskollege Eckart Altenmüller attestiert ihm denn auch zurecht, er erziehe «den Leser zur kritischen Analyse der Fakten, ohne als Oberlehrer aufzutreten».

Nachfolgend seien die wesentlichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse von «Macht Musik schlau?» repliziert – teils zitierend, teils zusammenfassend, Jänckes eigenem Aufbau der Buch-Abschnitte folgend. Selbstverständlich kann es sich dabei allenfalls um eine sträfliche Verknappung der umfangreichen und vielfältigen Inhalte handeln, um einen groben Überblick auf eine Veröffentlichung, welche mit Sicherheit den wissenschaftlichen Diskurs auf diesem Gebiet für eine längere nächste Zeit wesentlich mitbestimmen dürfte. (Copyright aller wissenschaftlichen Abbildungen&Tabellen: L.Jäncke & Huber-Verlag Bern).

1. Der Mozart-Effekt

Zwar schließt Jäncke nicht aus, dass sich bei Versuchspersonen nach dem Hören von Mozart-Musik «ein Hirnaktivierungsmuster einstellt», welches eine «optimale Grundlage für die später zu bearbeitenden räumlichen Aufgaben bietet». Ein spezifischer Effekt des kurzzeitigen Hörens von Mozart-Musik auf räumliche Fertigkeiten könne hingegen «nicht zweifelsfrei nachgewiesen» werden: «Sofern Effekte vorliegen, treten sie immer in Bezug zu Ruhe- und Entspannungsbedingungen auf».

2. Einfluss des Musikunterrichts auf schulische Leistungen

Wunderkind Mozart: «War Mozart ein Genie? Wie sind seine musikalischen Leistungen wirklich entstanden? Gibt es überhaupt Genies?» (Lutz Jäncke)

Jäncke hat zahlreiche sog. «Längsschnitt-Untersuchungen» internationaler Forschergruppen herangezogen und analysiert bzw. kritisch gewürdigt – besonders populär hierzulande: die deutschsprachige «Bastian-Studie», die laut Jäncke allerdings aus methodischen Gründen «unbrauchbar» sei -, wobei grundsätzlich alle diese Forschungen thematisierten, «dass zusätzlicher Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf schulische Leistungen, verschiedene kognitive Funktionen (insbesondere das sprachliche Gedächtnis) oder auf verschiedene Intelligenzmaße» haben könne.

Trotzdem bleibt der Buch-Autor skeptisch: Die meisten dieser Studien wiesen «methodische Mängel auf, die es nicht erlauben, die spezifische Wirkung des Musikunterrichts zu belegen». Gleichzeitig blendet aber Jäncke nicht aus, dass chinesische Untersuchungen überzeugend zeigten: Kinder mit Musikunterricht erbringen bereits nach einem Jahr «bessere verbale Gedächtnisleistungen». Jänckes Theorie hierzu: «Der Grund ist, dass die chinesische Sprache als tonale Sprache im Hinblick auf die auditorischen Verarbeitungsgrundlagen viele Ähnlichkeiten mit der auditorischen Verarbeitung der Musik aufweist.»

Insgesamt bedauert der Autor, dass «kaum eine Studie derzeit die Dauerhaftigkeit möglicher günstiger Effekte des Musikunterrichts» thematisiere. Und kritisch fragt er schließlich, welchen Zweck Musiktraining oder Musikerziehung eigentlich haben sollen: «Ist es eher zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit geeignet, oder ist es vielmehr eine wunderschöne Kulturtätigkeit, die Freude und Befriedigung unabhängig von schulischen Leistungsaspekten schenken kann?»

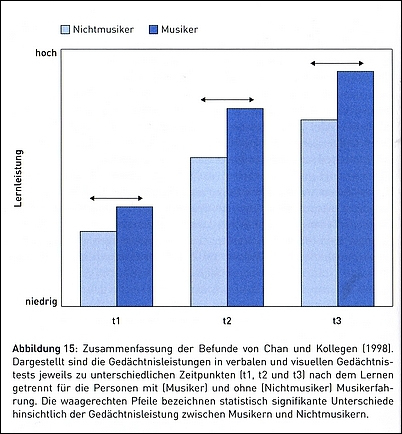

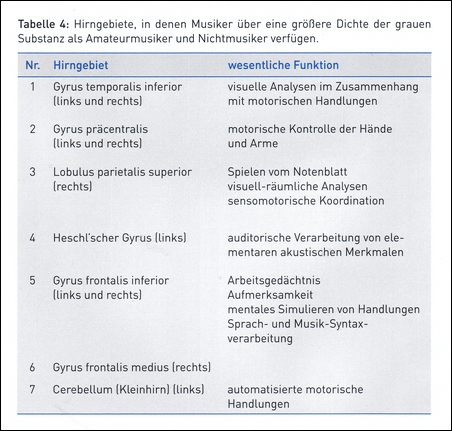

3. Musiker kontra Nicht-Musiker

Aufgrund «gut kontrollierter Querschnitt-Untersuchungen» zeigen sich gemäß Autor «konsistent bessere verbale Gedächtnisleistungen bei Musikern» gegenüber Nicht-Musikern. Außerdem gebe es Hinweise, dass bei Musikern auch das visuelle Gedächtnis besser sei.

Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.

Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.

Da das Rechnen, der Umgang mit Zahlen stark von diesen angesprochenen «visuell-räumlichen Fertigkeiten abhängt, bestehe außerdem ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Musizieren und verschiedenen Rechenleistungen. Jäncke: »Einige Untersuchungen unterstützen die Hypothese, dass Musizieren und Musikbegabung die Rechenleistung fördern«.

4. Musikhören und Lernen

Die Frage, ob (und wenn ja: welche) Musik beim Lernen hilfreich sei, wurde und wird stets umstritten diskutiert. Diesbezüglich analysiert Jäncke einige mehr oder weniger anerkannte Thesen bzw. Verfahren wie z.B. die Suggestopädie und verwandte Richtungen, welche eine positive Wirkung des passiven Hintergrundmusik-Hörens propagieren. Wiederum schließt Forscher Jäncke eine «Evozierung bestimmter Hirnaktivierungsmuster», die für das Lernen besonders günstig sind, auch hier nicht aus. Die arbeitspsychologischen Untersuchungen bzw. Experimente haben indes sowohl «positive wie negative Einflüsse von HIntergrundmusik auf verschiedene Leistungsmaße» belegt, so dass auf diesem Gebiet weitere Forschungen notwendig seien.

5. Musik und Emotionen

Die Erfahrung ist alltäglich: Wenn man angenehme Musik hört, wird die psychische Leistungsfähigkeit gesteigert. Mehr noch: «Wir lernen, bestimmte Musikstücke zu mögen oder nicht zu mögen. Insofern sind auch an der Entwicklung von Musikpräferenzen Lernprozesse beteiligt» (Jäncke). Der Autor geht hier Problemfeldern nach wie: Was sind die Ursachen dafür, dass wir bestimmte Musik zu mögen scheinen und andere Musik ablehnen? Gibt es so etwas wie eine universell bevorzugte Musik? Wann hören wir welche Musik? Wie hören wir diese Musik, und vor allem: Wer hört welche Musik?

Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»

Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»

Fest steht gemäß verschiedenen Studien, dass schon bei vier Monate alten Babys Präferenzen für konsonante Klänge und Intervalle vorliegen – gemäß Lutz Jäncke aber nicht das schlagende Argument dafür, dass dabei «ausschließlich genetisch bestimmte Mechanismen» zum Tragen kommen: «Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Babys schon häufig konsonante Musik gehört und bereits unbewusst eine Vorliebe für diese Art der Musik entwickelt haben». Denn grundsätzlich, so die Erkenntnis des Neurophysiologen: «Wir mögen, was wir häufig hören». Und weiter: «Obwohl insbesondere in der westlichen Kultur konsonante Musikelemente eher angenehme Reaktionen hervorrufen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass gerade die menschliche Lernfähigkeit es ermöglicht, auch Dissonanz als angenehm zu erleben.» Schließlich: «Emotionale Musik stimuliert das limbische System. Angenehme Musik kann ein ‘Gäsenhautgefühl’ hervorrufen, dem ein Aktivierungsmuster des Gehirns zugrunde liegt, das auch bei Verstärkungen, bei der Befriedigung von Süchten und beim Lernen zu messen ist. […] Insbesondere die Entwicklung von musikalischen Vorlieben wird wahrscheinlich über das Belohnungssystem vermittelt.»

6. Wie verarbeitet das Gehirn Musik?

Wichtige Erkenntnisse gewann Jäncke durch die rasante apparatetechnische bzw. computergesteuerte Entwicklung z.B. auf den Gebieten der Elektro- und der Magnetenzephalographie, welche neuropsychologisch eine «präzise zeitliche Charakterisierung» auch der menschlichen Ton- bzw. Musikwahrnehmung erlaubt. Hier verweist der Wissenschaftler zusammenfassend auf den wichtigen Befund, dass während des Musikhörens «weite Teile des Gehirns im Sinne eines Netzwerkes aktiviert werden. Es besteht also die Möglichkeit, dass man mit musikalischen Reizen eine räumlich ausgedehnte Hirnaktivierung erreichen kann.» Insofern ist im Gehirn – ganz im Gegensatz zu Spekulationen in früheren Jahrhunderten – kein typisches «Musikwahrnehmungsareal» zu identifizieren – einfach deswegen, weil bei Musik schlicht besonders zahlreiche Hirnregionen involviert sind, woraus diverse positive «Transfer-Effekte» resultieren.

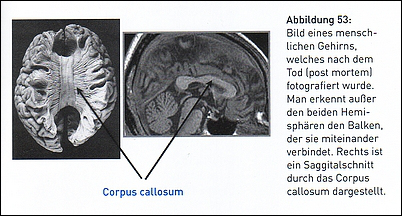

7. Die Musik und die zwei Hirnhemisphären

Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.

Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.

8. Wie produziert das Gehirn Musik?

Wenn man Musikstücke spielt, sind gemäß Jänckes Untersuchungen vielfältige Gedächtnisinformationen nötig: «Diese Informationen reichen von Tönen, Rhythmen und Melodien bis hin zu Erinnerungen an Episoden, Personen und Emotionen, die mit dem zu spielenden Musikstück assoziiert sind.» In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf die Tatsache ein, dass zahlreiche Musiker unter «erheblichen Ängsten und Sorgen hinsichtlich ihrer Spielleistung» leiden: «Sie sind teilweise derart gehemmt, dass sie nicht oder nur selten frei und locker ihren Spielfluss finden.» Kernspintomographische oder EEG-Messungen solcher Personen im Labor hätten ergeben, dass bei derartigen Blockaden insbesondere eine starke Aktivierung «frontaler Hirnstrukturen» feststellbar sei, was darauf hinweise, dass diese Hirngebiete «viel zu starke hemmende Einflüsse auf die anderen für die Musikproduktion ebenfalls wichtigen Hirngebiete ausüben». Aufgrund dieser Erkenntnis arbeite nun die Wissenschaft weiter an spezifischen Hirntrainingsmethoden für verbesserte Musikleistungen (Stichworte: «Neurofeedback», «Brain-Computer-Interface-Technik» u.a.)

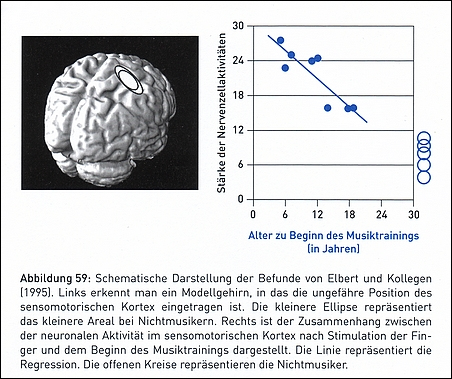

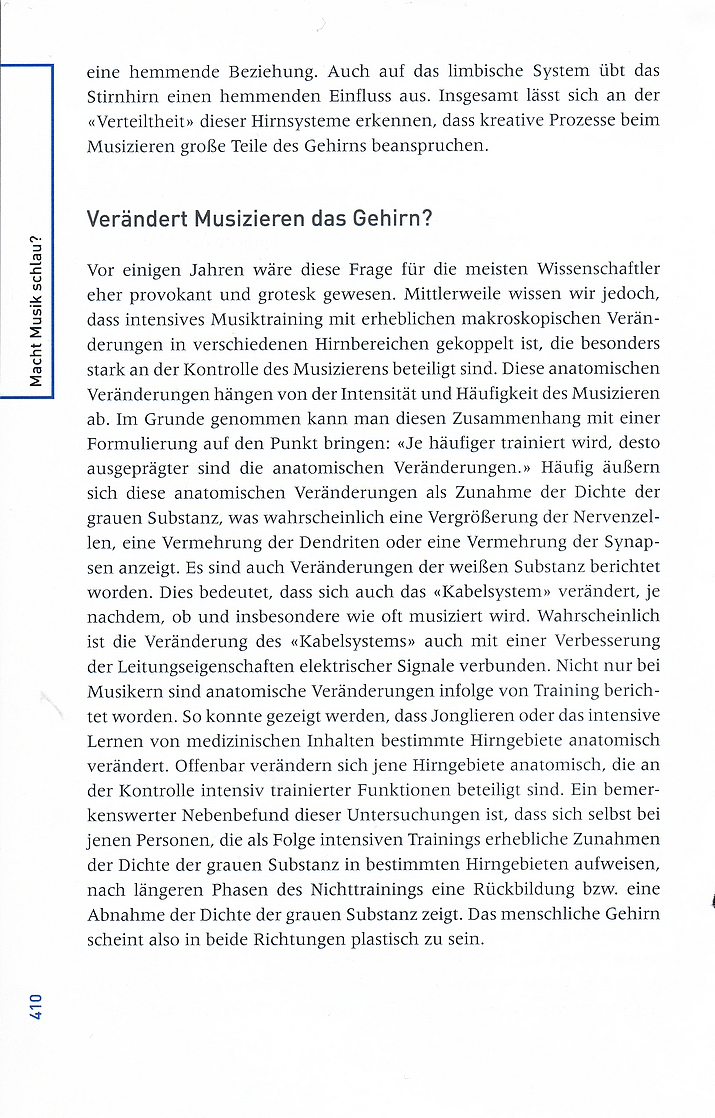

9. Verändert Musizieren das Gehirn?

Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».

Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».

10. Musik und Sprache

Die neuere Erforschung des komplexen Beziehungsfeldes «Musik-Sprache» hat nach Jäncke bisherige Auffassungen stark revidiert. So könne z.B. die strikte funktionale und anatomische Trennung zwischen Sprache und Musik nicht mehr aufrecht erhalten werden: «Die Wahrnehmung der Sprache und Musik wird von stark überlappenden Nervenzellnetzwerken bewerkstelligt. Wichtig dabei ist auch, dass an der Analyse von Sprache und Musik beide Hirnhälften beteiligt sind.» Weiter: «Musik ist nach einem bestimmten Regelsystem aufgebaut. Dieses Regelsystem hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Regelsystem der Sprache. Teilweise werden für die Analyse des Musikregelsystems gleiche Hirnstrukturen eingesetzt.» Eine der Konsequenzen solcher Forschungsergebnisse sind medizinische Ansätze: «Musikalische Interventionen werden erfolgreich für die Therapie von Sprachstörungen eingesetzt».

11. Musik und Alter

Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –

Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –

Lutz Jäncke, Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie, 452 Seiten, Verlag Hans Huber, ISBN 978-3456845753

.

Leseproben

Inhalt

Vorwort (Eckart Altenmüller) 9 1. Einleitung 11 Von Kognitionen, psychischen Funktionen und Genen 13 Transfer 14 Wunderwelt der Neuroanatomie und Bildgebung 16 Von Zeitschriften und Büchern 18 Die Geschichte dieses Buches 20 Abschließende Bemerkungen 21 2. Der Mozart-Effekt - Beginn eines Mythos 23 2.1 Der Beginn 24 2.2 Die Folgen 33 2.3 Replikationsversuche 35 2.4 Weiterführende Experimente 45 2.5 Der Einfluss der Stimmung und der Musikpräferenz 50 2.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 57 3. Längsschnittstudien 59 3.1 Allgemeines 59 3.2 Internationale Längsschnittuntersuchungen 61 3.3 Deutschsprachige Längsschnittstudien 74 3.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 90 4. Querschnittuntersuchungen 95 4.1 Musik und Gedächtnis 96 4.2 Musikgedächtnis 105 4.3 Visuell-räumliche Leistungen 113 4.4 Rechenleistungen 138 4.5 Spielen vom Notenblatt 147 4.6 Motorische Leistungen 150 4.7 Musikwahrnehmung 157 4.8 Musiker und Nichtmusiker 192 4.9 Zusammenfassung und kritische Würdigung 194 5. Lernen und passives Musikhören 197 5.1 Suggestopädie 201 5.2 Ergebnisse aus dem Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching 207 5.3 Ergebnisse aus Zeitschriften, die von Fachleuten begutachtet werden 210 5.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 233 6. Musik und Emotionen 237 6.1 Preparedness 240 6.2 Wir mögen, was wir häufig hören 246 6.3 Heute «hü» morgen «hott» - wechselnde emotionale Musikwirkungen 249 6.4 Hirnaktivität und emotionale Musik 258 6.5 Emotionen bei Profimusikern 271 6.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 274 7. Wie verarbeitet das Gehirn Musik? 277 7.1 Zusammenfassung 292 8. Musik und Hemisphärenspezialisierung 295 8.1 Amusie 300 8.2 Amusien bei Musikern 302 8.3 Zusammenfassung 304 9. Wie produziert das Gehirn Musik? 307 9.1 Motorische Kontrolle 308 9.2 Sequenzierung 311 9.3 Gedächtnis 314 9.4 Aufmerksamkeit 315 9.5 Musizieren - Kreativität 317 9.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 325 10. Verändert Musizieren das Gehirn? 327 10.1 Wiederholen ist die Mutter des Lernens 329 10.2 Expertise - Üben, Üben, Üben 334 10.3 Gehirne wie Knetmasse 335 10.4 Reifung und Hirnplastizität 347 10.5 Plastizität nicht nur bei Musikern 349 10.6 Zusammenfassung 355 11. Musik und Sprache 357 11.1 Funktionen und Module 359 11.2 Von Tönen und Sprache 361 11.3 Fremdsprachen und Musik 365 11.4 Syntax und Semantik 367 11.5 Klingt Musik französisch, deutsch oder englisch? 375 11.6 Musik und Lesen 376 11.7 Musik und Sprachstörungen 381 11.8 Zusammenfassung 387 12. Musik und Alter 391 12.1 Zusammenfassung 399 13. Schlussfolgerungen 401 Macht das Hören von Mozart-Musik schlau? 402 Hat Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf Schulleistungen und kognitive Funktionen? 403 Worin unterscheiden sich Musiker von Nichtmusikern? 404 Lernt man besser, wenn man gleichzeitig Musik hört? 405 Beeinflusst Musik die Emotionen? 407 Wird Musik in bestimmten Hirngebieten verarbeitet? 408 Wie produziert das Gehirn Musik? 409 Verändert Musizieren das Gehirn? 410 Besteht ein Zusammenhang zwischen Musik und Sprache? 411 Ist es gut, wenn man im fortgeschrittenen Alter musiziert? 412 Soll man in der Schule musizieren? 413 14. Dank 415 15. Literatur 417 Sachwortregister 433 Personenregister 451

.

.

Ursula Petrik: «Die Leiden der Neuen Musik»

.

Unheilvolle Apotheose des Fortschritts

Walter Eigenmann

.

In wahrscheinlich noch keiner Epoche der mehrtausendjährigen Musikgeschichte war eine solche Diskrepanz von Kunstmusik und Hörerschaft zu konstatieren, wie sie spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg breit bemerkbar und auch allmählich intensiver soziologisch, ästhetisch und musikhistorisch thematisiert wurde, und wie sie sich inzwischen – auch gerade in unserem Zeitalter der «postmodernen Beliebigkeit» – zu einem regelrechten «Zerwürfnis» zwischen originärem Komponieren und allgemeingesellschaftlichen Hörkonventionen ausgewachsen hat.

In wahrscheinlich noch keiner Epoche der mehrtausendjährigen Musikgeschichte war eine solche Diskrepanz von Kunstmusik und Hörerschaft zu konstatieren, wie sie spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg breit bemerkbar und auch allmählich intensiver soziologisch, ästhetisch und musikhistorisch thematisiert wurde, und wie sie sich inzwischen – auch gerade in unserem Zeitalter der «postmodernen Beliebigkeit» – zu einem regelrechten «Zerwürfnis» zwischen originärem Komponieren und allgemeingesellschaftlichen Hörkonventionen ausgewachsen hat.

Die verhehrende Konsequenz dieses Driftings ist bekannt: Die sog. Neue Musik (=Avantgarde) existiert, aber sie ist nicht existent… Denn ihre Kompositionen, Komponisten und/oder Protagonisten fristen im «Kulturbewusstsein» der Allgemeinheit – sofern diese überhaupt Kenntnis nimmt von mehr als «Unterhaltungsmusik» – ein allenfalls akademisch gepflegtes Nischen-Dasein, ihre Aufführungen finden meist – trotz der üblichen «Sandwich»-Programmpraxis «Klassisches-Modernes-Klassisches» – vor halbleeren Säälen statt, und kaum, dass ihre Schöpfer und Ausführenden überhaupt Verlage bzw. Notenmaterial für Ihre Produktionen finden und nicht vielmehr selbstausbeuterisch in völliger «eigenverantwortlicher» Isolation arbeiten müssen.

Welche musikalischen Strömungen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und individualkompositorischen Motive sind dafür verantwortlich, dass der «Neuen Musik» seitens des Publikums kaum Beachtung, geschweige denn Zustimmung zuteil wird? Welche «Personalstile» führen zu der Kluft zwischen aktueller «abendländischer Tonsprache» und den Erwartungen bzw. Wünschen fast aller Hörerschichten der modernen Gesellschaften? Ist die konsequente Aufgabe aller Tonalität – wie sie z.B. in der Zwölfton-Musik Schönberg’scher Provenienz erstmals stil- und schulbildend und bis in unsere Tage quasi der «Minimalkonsens» (fast) allen arrivierten Komponierens wurde – eine widernatürliche Ignoranz gegenüber hörphysiologischen bzw. -anthropologischen Gesetzmäßigkeiten?

Die Wiener Musikwissenschaftlerin Ursula Petrik geht diesen Fragen in ihrer jüngsten Publikation «Die Leiden der Neuen Musik» nach, indem sie die maßgeblichen Entwicklungszüge in den Mittelpunkt hebt, welche mit der sog. «Zweiten Wiener Schule» sowie den berühmten bzw. bedeutsamen «Internationalen Ferienkursen für Neue Musik» assoziiert werden.

Die Autorin selber über die Intentionen ihrer Arbeit: «Es wird davon ausgegangen, dass sich bereits im frühen 20. Jahrhundert eine Kluft zwischen den ästhetischen Vorstellungen der Komponisten und den Erwartungen und Wünschen der Hörer aufgetan hat, die bislang nicht überbrückt werden konnte.» […] Als zweiter und wohl schwerwiegendster Faktor in diesem Prozess wird die Preisgabe der Tonalität geltend gemacht. Da das Phänomen «Tonalität» innerhalb der Musikforschung ein bislang ungelöstes Problem darstellt, werden zunächst Tonalitätsbetrachtungen des 19., 20. und frühen 21. Jahrhunderts angeführt und diskutiert. Das Kapitel beinhaltet auch eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Atonalität Schönbergs, Weberns und Bergs, namentlich mit den verschiedentlichen Versuchen ihrer theoretischen Rechtfertigung, mit ihren musikalischen Konsequenzen sowie mit den dokumentierten Reaktionen seitens Musikkritik und Publikum auf ihre kompositorischen Ausformungen. Ferner werden die nicht atonalen Zwölftontheorien Josef Matthias Hauers und Othmar Steinbauers vorgestellt und in Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit Schönbergs Zwölftonmethode verglichen. Abschließend wird ein Überblick über die Rezeption der Zwölftonmusik gegeben.

Das Folgekapitel nennt als weitere Ursache für die Entfremdung zwischen Komponist und Hörer die rasante Progression auf Basis des musikalischen Materials. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Entwicklungen, die sich nach 1950 im Kontext mit den Darmstädter Ferienkursen ereigneten. In diesem Kontext wird auch der Einfluss von Theodor W. Adornos «Philosophie der neuen Musik» auf das Musikdenken der Nachkriegs-Avantgarde näher beleuchtet.

Im letzten Kapitel wird die Absage der Komponisten des 20. Jahrhunderts an das Publikum als ursächlicher Faktor für die beiderseitigen Kontaktschwierigkeiten erörtert. Es wird hinterfragt, inwiefern das musikästhetische und -philosophische Schrifttum die soziale Isolation der Neuen Musik beeinflusste und welche Rolle die Massenmedien als deren Förderer dabei spielten.»

Ursula Petriks «Die Leiden der Neuen Musik» ist – in ihrer detailreichen Dokumentiertheit und gleichzeitig in ihrer durchdachten Fokussierung auf die sowohl musiktheoretisch wie -soziologisch prägenden «Mainstreams» des extrem komplexen Phänomens «Neue Musik» – eine ebenso willkommene wie eloquente Abhandlung, und zugleich eine durchaus praxisorientierte Bestandesaufnahme, die sich nicht beim historisierenden Befund bescheidet, sondern die gesamte Vielfalt des Kontextes, also auch die ökonomischen, ideologischen bzw. kulturpolitischen Immanenzen berücksichtigt.

Schade nur, dass dieser hohen inhaltlichen Qualität des Bandes das drucktechnische Erscheinungsbild zuwiderläuft (was durch den angenehm tiefen Preis nicht wettgemacht wird): Teils lieblose Typographie und v.a. miserable Buchbindung sollten in einer (hoffentlich nötigen) zweiten Auflage unbedingt verbessert werden.

Davon aber abgesehen: Wer sich an der Diskussion über die sog. «Neue Musik» beteiligen will (oder z.B. aus schulischen Gründen beteiligen muss), kommt an diesem hervorragenden, analytisch präzisen und kenntnisreich präsentierten Traktat Petriks nicht vorbei. Durchaus empfehlenswert auch für «Laien und Amateure», welche sich eine minimale Offenheit gegenüber neuen musikkulturellen Entwicklungen bewahrt haben – und vielleicht mal den obligaten «Abend mit Mozart und Beethoven» austauschen zugunsten der Neugier auf eine (erste?) Begegnung mit Schönberg&Co… ■

Ursula Petrik, Die Leiden der Neuen Musik, Die problematische Rezeption der Musik seit etwa 1900, Edition Monochrom Wien, 164 Seiten, ISBN 978-3950237245

_____________________________________

Inhalt Vorwort 7 Danksagung 9 I. Die Entwicklung der bürgerlichen Musikkultur 11 und der Musikanschauung bis 1900 LI. Zur gesellschaftlichen Situation der Musikschaffenden um 1800 11 1.2. Rückwendung zur musikalischen Vergangenheit 14 1.3. Tradition wider Innovation 17 1.4. Widerläufige ästhetische Konzepte 21 1.5. Eskalationen im Zuschauerraum 26 1.6. Auseinandertreten von Kunst- und Trivialmusik 28 1.7. Konsequenzen 44 2. Die Entfremdung zwischen Komponist und Hörer 48 2.1. Voraussetzungen: Das Ende der verbindlichen Tonsprache 49 2.2. Die Preisgabe der Tonalität 56 2.2.1. Die Rolle der Musiktheorie bei der „Auflösung der Tonalität" 58 2.2.2. Tonalitätsbetrachtungen des späteren 20. und frühen 21. Jahrhunderts 61 2.2.3. Schönbergs Konsonanz-Dissonanz-Betrachtung 64 2.2.4. Musikalische Konsequenzen der Preisgabe der Tonalität 66 2.2.5. Hypothesen zu einem „atonalen Tonsatz" 69 2.2.6. Reaktionen auf die frühe atonale Musik 70 2.2.7. Formprobleme der frei atonalen Musik 88 2.2.8. Restitution der Fasslichkeit durch Schönbergs Zwölftonmethode? 90 2.2.9. Andere Zwölftonschulen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 107 2.2.1. Zur Rezeption der Zwölftonmusik 114 2.2.11. Schlussbetrachtung 119 2.3. Die Apotheose des Fortschritts 121 2.4. Absage an das Publikum 142 Schlussbetrachtung und Ausblick 152 Literatur - eine Auswahl 155 Personen- und Sachregister 157

Leseprobe

. . .

Die Sozialgeschichte der klassischen Musik

.

Bildungsbürgerliche Musikanschauung

im 19. und 20. Jahrhundert

Bis zum heutigen Tag ist der Umgang mit »klassischer« Musik von Anschauungen und Wertungen geprägt, die in engem Zusammenhang mit der Geschichte des Bildungsbürgertums stehen. Mithilfe »gebildeter«, philosophisch begründeter Interpretationen gab die sich im 18. Jahrhundert neu formierende Gesellschaftsschicht »ihrer« Musik Zuweisungen, die ihr dazu verhalfen, sich gegenüber unteren Schichten abzugrenzen.

Bis zum heutigen Tag ist der Umgang mit »klassischer« Musik von Anschauungen und Wertungen geprägt, die in engem Zusammenhang mit der Geschichte des Bildungsbürgertums stehen. Mithilfe »gebildeter«, philosophisch begründeter Interpretationen gab die sich im 18. Jahrhundert neu formierende Gesellschaftsschicht »ihrer« Musik Zuweisungen, die ihr dazu verhalfen, sich gegenüber unteren Schichten abzugrenzen.

Im Durchgang durch die letzten 250 Jahre lässt sich zeigen, wie gesellschaftliche Entwicklungen einen Wandel der Musikanschauung der Gebildeten und ihres »musikalischen Verhaltens« nach sich zogen. Endlich bestimmte der bildungsmäßige Aufstieg großer Bevölkerungskreise die Diskussion um gesellschaftliche Teilhabe an der Kunst überhaupt, ein Diskurs, der während des ganzen 20. Jahrhunderts zum bedeutenden Motor des Musiklebens und der Kulturpolitik werden sollte. (Verlagsinfo)

Irmgard Jungmann, Sozialgeschichte der klassischen Musik, Bildungsbürgerliche Musikanschauung im 19. und 20. Jahrhundert, J.B. Metzler Verlag, 264 Seiten, ISBN 918-3416-02297 4

.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1

Zum Begriff Bildungsbürger 7

Teil I

Vom preußischen Absolutismus bis zur Reichsgründung 11

1. Die Entwicklung des Bildungsbürgertums 11

2. Aufblühendes Musikleben im neu sich formierenden Bildungsbürgertum 18

3. Bildungsbürgerliche Musikästhetik 36

Gefühl contra Verstand 36

Die »rationale« Idealisierung des Gefühls durch die Romantiker 48

Autonomieästhetik als »Freiheits«-Ideologie 57

Der Umgang mit der Trivialmusik 61

4. Vom Patriotismus zum Nationalismus 69

Die patriotische Gesinnung 69

Das deutsche Lied 74

Das deutsche Chorwesen 78

Die deutsche Kulturnation 88

Richard Wagner 95

Zusammenfassung 110

Teil II

Kaiserreich und Weimarer Republik 112

1. Die große Aufstiegschance 112

2. Die Entwicklung des Musiklebens im Spiegel der Kulturkritik 121

3. Forderung von Akademikern: Kunst fürs Volk 128

4. Forderung der aufsteigenden Mitte: Kunst aus dem Volk 135

5. Die Positionierung der Musikwissenschaft 149

Die Suche nach »dem System« 149

Völkisches Ideengut als Impetus der Musikwissenschaft 154

Volksliedforschung 159

6. Musikanschauung in der öffentlichen Diskussion der Weimarer Zeit 162

Zusammenfassung 169

Teil III

Das ›Dritte Reich‹ und seine Kontinuitäten 171

1. Hitler als Repräsentant der aufstrebenden Mittelschicht 174

2. Das völkische Idealismusverständnis 177

3. Idealismus und Rasse als Bausteine der Musikwissenschaft 184

4. Die musikalische Erziehung des Volkes 188

5. Der »Jazz« als das »Problem Unterhaltungsmusik« 194

6. Musikideologische Kontinuitäten nach 1945 199

Zusammenfassung 204

Teil IV

Das bildungsbürgerliche Erbe in der Bundesrepublik 206

1. Auflösung des Bildungsbürgertums? 206

2. Die musikalische Avantgarde 211

3. Musikpädagogik und Musikwissenschaft 220

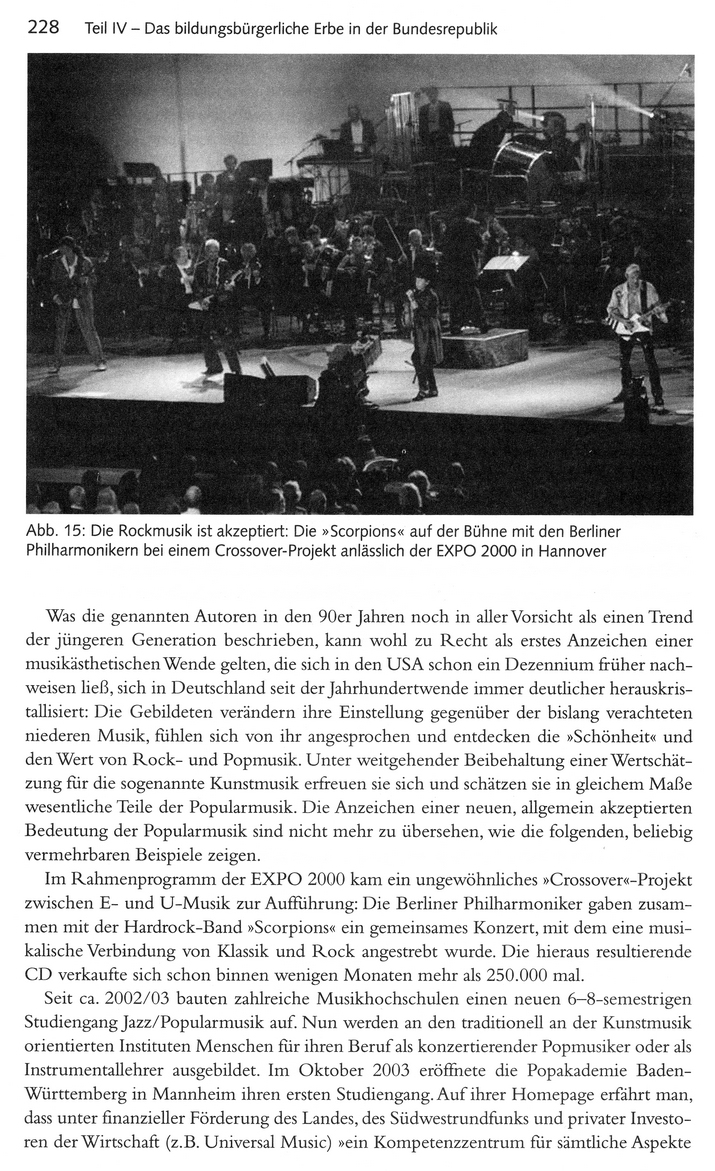

4. Der »Ansturm« der Popularmusik 225

Zusammenfassung 230

Nachwort 232

Anmerkungen 235

Literaturverzeichnis 243

Abbildungsverzeichnis 256

Personenrregister 258

Probeseiten

.

Unbekanntes Schumann-Klavierstück entdeckt

.

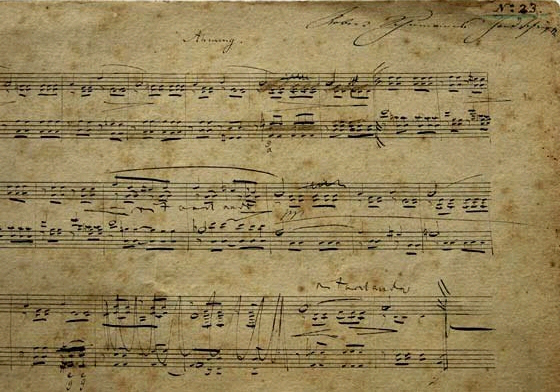

«Sensation für die Schumann-Forschung»

Von Robert Schumann (1810-1856) ist im deutschen Überlingen am Bodensee eine bisher unbekannte Notenhandschrift entdeckt worden. Wie die Stadt mitteilte, handle es sich um ein Klavierstück mit dem Titel «Ahnung». Erstmals gemeldet hatte man den Fund bereits Ende Januar 2009. Letzten Donnerstag präsentierte Überlingen nun das Notenblatt erstmals der Öffentlichkeit.

Robert und Clara Schumann (um 1850)

Das Autograph ist undatiert und trägt eine Widmung Schumanns an seine Frau Clara. Wissenschaftler der Arbeitsstelle München des «Internationalen Quellenlexikons der Musik» und der Robert-Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf haben herausgefunden, dass das Klavierstück aus dem Jahr 1838 stammt, also aus jener Zeit, als der Komponist seine berühmten «Kinderszenen» schuf.

Der Düsseldorfer Musikwissenschaftler Michael Beiche sprach anlässlich der Überlinger Präsentation dieses Albumblattes von einer «Sensation» für die Schumann-Forschung. Mehr als ein Dutzend ähnlicher kleiner Stücke seien verschollen. Das Notenblatt, das bei einer Erfassung und neuen Katalogisierung des Schumann-Nachlasses von der Leiterin der Leopold-Sophien-Bibliothek Roswitha Lambertz gefunden wurde, gebe einen wichtigen Einblick in Schumanns Schaffenszeit Ende der 1830er Jahre und seinen kompositorischen Schaffensprozess allgemein.

Das neue Schumann-Stück soll nun erstmals im September in Überlingen im Rahmen eines Konzertes uraufgeführt werden. (gm)

In der Zeit der «Kinderszenen» entstanden: Das neue Schumann-Klavierstück «Ahnung»

.

.

.

Entspannung durch Musik bei Herz-Patienten

.

Klassische Musik baut Angst ab

Auf der kürzlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) berichtete ein Forscherteam über die Ergebnisse der sog. ALMUT-Studie, in deren Rahmen bei ca. 200 Herzkatheter-Patienten gemessen wurde, ob Musik unterschiedlicher Stile unterschiedliche Grade von Angstabbau auslösen kann. Zur Verfügung standen Angebote aus den Kategorien «Klassik», «Entspannungsmusik», «Kuscheljazz» oder «Stille». Der Angststatus wurde mit einem speziellen psychologischen Messverfahren sowie der Messung von Blutdruck und Herzfrequenz erhoben.

Auf der kürzlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) berichtete ein Forscherteam über die Ergebnisse der sog. ALMUT-Studie, in deren Rahmen bei ca. 200 Herzkatheter-Patienten gemessen wurde, ob Musik unterschiedlicher Stile unterschiedliche Grade von Angstabbau auslösen kann. Zur Verfügung standen Angebote aus den Kategorien «Klassik», «Entspannungsmusik», «Kuscheljazz» oder «Stille». Der Angststatus wurde mit einem speziellen psychologischen Messverfahren sowie der Messung von Blutdruck und Herzfrequenz erhoben.

In der Patientengruppe, die ihre Musik selbst auswählen konnte, erzielte Entspannungsmusik die beste angstlösende Wirkung, in der Gruppe, in der Musik nach dem Zufallsprinzip zugespielt wurde, war Musik aus der Kategorie Klassik am effektivsten. Die guten Werte für die Musikkategorie Klassik ließen sich «durch die als angenehm empfundene ruhige Rhythmizität und die erhöhte Aufmerksamkeit für Musik aus unbekannten, nicht immer persönlich favorisierten Genres begründen.»

Neue Studien zu Jean Sibelius

.

Tomi Mäkelä: «Poesie in der Luft»

Tomi Mäkeläs Buch ist seit mehr als 40 Jahren die erste zusammenfassende originale Publikation zu Leben und Werk von Jean Sibelius in deutscher Sprache. Das Buch enthält zahlreiche kaum bekannte und teilweise erstmals gedruckte Abbildungen. Eine ausführliche Darstellung der wichtigsten Strömungen der Sibelius-Rezeption im 20. Jahrhundert und eine Sibelius-Chronologie schließen den umfangreichen Band ab.

Tomi Mäkeläs Buch ist seit mehr als 40 Jahren die erste zusammenfassende originale Publikation zu Leben und Werk von Jean Sibelius in deutscher Sprache. Das Buch enthält zahlreiche kaum bekannte und teilweise erstmals gedruckte Abbildungen. Eine ausführliche Darstellung der wichtigsten Strömungen der Sibelius-Rezeption im 20. Jahrhundert und eine Sibelius-Chronologie schließen den umfangreichen Band ab.

«Poesie in der Luft» ist der Versuch, Sibelius und sein kompositorisches Werk aus der Perspektive seiner bildungsbürgerlichen Herkunft und seiner regionalen, ganz und gar nicht provinziellen Zeitumstände zu sehen. Insofern entwirft der Autor beziehungsreich das Psychogramm eines modernen Künstlers. Die Selbstfindung des Komponisten lässt sich durchaus mit der Entwicklung anderer Kunstschaffenden seiner Generation vergleichen.

Mäkeläs Ergebnisse revidieren das Bild vom exotisch-naiven Naturmenschen und zeigen Sibelius in seiner kreativen Individualität, die sich bewusst an den mitteleuropäischen Strömungen seiner Zeit orientiert. Im Mittelpunkt der Werkbetrachtungen stehen Gattungen wie Symphonie, Kammermusik und Vokalmusik, mit denen Sibelius heute Weltgeltung erlangt hat. (Verlagsinfo)

Tomi Mäkelä: Poesie in der Luft, Jean Sibelius – Studien zu Leben und Werk, Breitkopf & Härtel, 512 Seiten, ISBN 978-3765103636

Musik und Denken

.

Studien einer Ausstellung

Walter Eigenmann

.

1874 komponiert Modest Mussorgski in einem enormen Schaffensrausch seine berühmte Klaviersuite «Bilder einer Ausstellung». Das geniale Denkmal für seinen verstorbenen Maler-Freund Victor Hartmann «illustriert» musikalisch die zehn Hartmann-Skizzen und -Bilder «Gnomus», «Altes Schloss», «Tuilerien», «Bydlo», «Ballett der Kücklein», «Samuel Goldenberg und Schmuyle», «Marktplatz von Limoges», «Katakomben», «Hütte der Baba-Yaga» und «Tor von Kiew» – gegliedert durch eine viermal wiederkehrende «Promenade»:

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Nun hat erwiesenermaßen (gute) Musik einen enorm positiven Einfluss u.a. auch auf die Entwicklung der kognitiven Prozesse beim Kleinkind – siehe z.B. die Langzeit-Studien von Prof. Dr. H.-G. Bastian. Weitere wissenschaft-liche Experimente legen zudem einen direkten Effekt des Musikhörens auf das menschliche Logik-Vermögen nahe. Einig sind sich die Neurowissenschaftler jedenfalls darin, dass Musik alle Areale des Gehirns aktiviert. Stefan Kölsch, Kognitionsforscher am Max-Planck-Institut, meint dazu: «Allein beim Hören wird der auditorische Cortex (ein Teil der Großhirnrinde) aktiviert, beim Notenlesen der visuelle Cortex. Gleiches gilt für das limbische System, das Emotionen verarbeitet, und den darin enthaltenen Nucleus accumbens (Glückszentrum).»

Andererseits gilt aber auch: Die Erforschung dessen, was sich beim Musik-Hören oder -Ausüben exakt im Hirn abspielt, steckt noch in den Kinderschuhen. Einige Denkmodelle des aktuellen Diskussionsstandes finden sich u.a. hier.

Exkurs: Der sog. «Mozart-Effekt»

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Neuesten Forschungen zufolge beschränke sich der Effekt allerdings nicht auf sog. klassische, sondern dehne sich auch auf andere Musiksparten aus. Kritische Stimmen zum ME argumentierten auβerdem, dass der «Persönlichen Präferenz» des Musikhörenden eine stärkere Bedeutung für den beobachteten «Mozart-Effekt» zukomme. Siehe hierzu einen Artikel vom September 2006 im deutschen Nachrichten-Magazin «Der Spiegel»: Rockmusik erleichtert Kopfarbeit, sowie eine aktuelle Studie von Petra Jansen-Osmann an der Universität Düsseldorf: Der Einfluss von Musik auf die kognitive Leistungsfähigkeit.

Einen umfassenden Forschungsbericht um diesen interessanten Aspekt der Musikpsychologie und -soziologie veröffentlichte das Deutsche Ministerium für Bildung und Forschung im Internet; er ist als umfangreiche pdf-Datei downloadbar: Macht Mozart schlau?

Schon bald nach Veröffentlichung regte sich neben Zustimmung auch Kritik an den Untersuchungen von Shaw&Rauscher.

Zusammenfassen lässt sich: Neueste Forschungen belegen tatsächlich einen statistischen Zusammenhang zwischen der Beschäftigung mit Musik und einer dichteren Vernetzung der Neuronen; Als Quintessenz der aktuellen «Mozart-Effekt»-Forschungen kann vereinfacht konstatiert werden: Wenn nicht das passive Musik-Hören, so doch das aktive Musik-Machen hat einen nachweislich fördernden Einfluss auf die kognitiven Prozesse (also u.a. auf Sprache und Logisches Denken) beim Menschen.

Von ganz besonderem Interesse ist schlieβlich der therapeutische bzw. psychosomatische Aspekt des Musikhörens in der modernen Medizin; vergleiche hierzu u.a. eine aktuelle, an der Uni München eingereichte Disseration von Claudius Conrad: Physiologische Effekte durch Mozartsche Klaviersonaten bei schwerstkranken Intensiv-Patienten.

Jenseits der theoretisch-wissenschaftlichen Forschung: Warum nicht mal zu einem kleinen Selbstversuch greifen? Ein interessanter Versuchsaufbau (für durchschnittliche Amateur-Vereinsspieler) wäre beispielsweise folgender:

1. Man höre sich zweimal Mussorgskis Suite durch, wenn möglich mit permanent geschlossenen Augen, aber hellwach auf die Musik konzentriert (total ca. 60-70 Min.)

2. Während eines dritten und vierten Anhörens versuche man nun die zehn (für Menschen sehr schwierigen) Schach-Aufgaben zu lösen (ca. 5-10 Minuten/Aufgabe), natürlich ohne jegliches Berühren von Figuren (am Zuge ist immer Weiβ)

3. Die Lösungen sollten sich nicht nur auf den jeweils ersten Zug beschränken, sondern möglichst ganze Varianten beinhalten

4. Berichten Sie hier von Ihrem (Miss-?)Erfolg, schreiben Sie einen kurzen Erfahrungsreport!

Jedenfalls aber viel Vergnügen beim virtuellen Promenieren!

Studien einer Ausstellung

(1) Havasi 1914: Weiβ gewinnt (2) Kubbel 1921: Weiβ hält remis

(3) Kubbel 1931: Weiβ gewinnt (4) Kasparian 1949: Weiβ hält remis

(5) Kasparian 1954: Weiβ hält remis (6) Kasparian 1969: Weiβ hält remis

(7) Pogosiants 1977: Weiβ gewinnt (8) Kasparian 1983: Weiβ gewinnt

(9) Katsnelson 2000: Weiβ gewinnt (10) Roxlau 2000: Weiβ gewinnt

.

.

Aktuelle Musik-Forschung

.

Erster Glarean-Preis an Reinhard Strohm

Reinhard Strohm / Oxford University

In Zürich wird anlässlich des Kongresses der «International Musicological Society» zum ersten Male der «Glarean-Preis» für Musikforschung vergeben. Die mit 10’000 Schweizer Franken dotierte Auszeichnung geht an den in Oxford lehrenden Musikwissenschaftler Reinhard Strohm (Bild).