Aufgeschnappt

.

Warum manche Musikstücke auf Anhieb gefallen, andere nicht

.

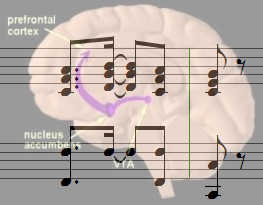

Eine Forschergruppe des kanadischen Montreal Neurological Institute um die Forscherin Valorie Salimpoo ist der Frage nachgegangen, warum uns manche Musikstücke auf Anhieb gefallen und andere nicht. Die neurowissenschaftliche Antwort: Der Grad unseres Gefallens an einem Lied hängt davon ab, wie stark der Auditorische Kortex mit dem Belohnungssystem im Gehirn kommuniziert. (Quelle: evolver.fm )

Eine Forschergruppe des kanadischen Montreal Neurological Institute um die Forscherin Valorie Salimpoo ist der Frage nachgegangen, warum uns manche Musikstücke auf Anhieb gefallen und andere nicht. Die neurowissenschaftliche Antwort: Der Grad unseres Gefallens an einem Lied hängt davon ab, wie stark der Auditorische Kortex mit dem Belohnungssystem im Gehirn kommuniziert. (Quelle: evolver.fm )

Beim kanadischen Experiment hörten die Versuchspersonen je 30-sekündige Ausschnitte von ihnen unbekannten Liedern, während man mittels der Funktionellen Magnetresonanztomographie ihre Hirnaktivität registrierte. Dabei konnte jeder Proband über ein bestimmtes Geldbudget verfügen, und nach jedem Musikstück hatten sie zu entscheiden, wie viel sie für das Stück auszugeben bereit wären.

Bei jenen Liedern, für die die Versuchspersonen tief in die Tasche griffen, zeigten sich die Hirnregionen Nucleus accumbens und Striatum (also das Belohnungssystem) erhöht aktiv. Verstärkte Aktivität war dabei auch bei den Nervenzellen im Auditorischen Kortex zu verzeichnen. Ausgesprochen attraktiv empfanden die Probanden also jene Stücke, bei denen die Aktivitätsschübe der beiden Hirnregionen zeitlich koordiniert auftraten.

Als Grund dafür nennen die Wissenschaftler die früheren Hörgewohnheiten, welche feste Muster im Gehirn bilden. Die betreffenden Regionen im Schläfenlappen der Grosshirnrinde werden desto stärker angeregt, je mehr die unbekannten Musikstücke diesen seinerzeit geprägten Erwartungen entsprechen. (we) ■

.

Weitere Aufgeschnappt-Artikel im Glarean Magazin

.

.

Jessica Riemer: «Rilkes Frühwerk in der Musik»

.

«O Herr, gib jedem seinen eignen Tod»

Christian Busch

.

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Um sich Rilke und seinem Werk weiter zu nähern, bedarf es daher vieler und vielfältiger Wege. Jessica Riemer geht in ihrer umfangreichen, sehr fundierten und beziehungsreichen Arbeit den Weg über die Rezeptionsgeschichte und die Rezeptionsästhetik mit dem Schwerpunkt auf dem Frühwerk und der Todesthematik. Eine besondere Berücksichtigung erhalten die zahlreichen musikalischen Vertonungen, denen Rilkes Texte als Inspiration, Thema oder Deutung zu Grunde liegen. Sie alle dokumentieren die Modernität, Aktualität und Zeitlosigkeit von Rilkes Texten.

Rilke-Grab auf dem Bergfriedhof Raron (Schweiz)

Von maßgeblicher Bedeutung ist zunächst Rilkes eigener ambivalenter Todesbegriff, der «eigne» und der «kleine» Tod, der in der nur wenig beachteten Erzählung «Das Christkind» (1893) thematisiert wird. Vor dem Hintergrund seiner großen Affinität zum Tod unterscheidet er den «eignen» oder vollkommenen Tod, der als Teil des Lebens akzeptiert wird («Der Tod wächst aus dem Leben nämlich heraus wie eine Frucht aus einem Baum») vom «kleinen» Tod, dem Sterben in anonymisierter, den Tod leugnender Form.

Die enge Verbindung von Tod und Leben setzt sich fort in der an Sigmund Freud orientierten Dialektik von Lebens- (Eros) und Todestrieb (Thanatos). Der Tod in der Schlacht von Cornet, dem Titelhelden der Prosadichtung «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph», erscheint als letzte Steigerung des Lebensgefühls, unmittelbar nach der Liebesnacht mit der Gräfin.

Nach einem Verweis auf die unsägliche Rezeption im Nationalsozialismus, aber auch schon im 1. Weltkrieg, beschäftigt sich Jessica Riemer in der Folge ihrer nun deutlich interdisziplinär angelegten Arbeit mit der äußerst umfangreichen musikalischen Rezeption nach 1945, von denen hier nur einige genannt werden können.

Rilkes Gedicht «O Herr, gib jedem seinen eignen Tod» aus dem Stundenbuch wird in Karl Schiskes 1946 komponiertem Oratorium «Vom Tode» zum Leitmotiv und roten Faden, das im Epilog die höchste Steigerung in der Schlussfuge erfährt. Im «eignen» Tod erfährt das lyrische Ich die Erlösung, die Schiskes im Krieg verstorbenen Bruder (der «kleine» Tod) versagt blieb.

Ein weiteres Beispiel – auch für die enge Verwandtschaft von Musik und Literatur – erläutert die Autorin in der 1969 uraufgeführten «Symphonie vom Tode» (Nr. 14 op. 135) von Dimitri Schostakowitsch, in welcher der Komponist die Unterdrückung des Künstlers in der sozialistischen Gesellschaft anprangert. Krankheit, Unterdrückung und Todesangst prägen Schostakowitsch in dieser Zeit, und auch sein Werk, seine Todesauffassung – entgegen der von Rilke – bleibt rein pessimistisch. Die Interferenz entsteht dann auch durch Rilkes Gedicht «Der Tod des Dichters» aus den Neuen Gedichten.

Die Analyse der 2005 uraufgeführten Symphonie Nr. 8, im Untertitel «Lieder der Vergänglichkeit» genannt, von Krzysztof Penderecki bringt wieder eine stärkere und engere Identifikation mit Rilkes Botschaften zum Vorschein. Auch hier fungieren in der Thematik von Herbst, Vergänglichkeit und Tod seine Gedichte «Ende des Herbstes» und der berühmte «Herbsttag» als roter Faden. Penderecki teilt Rilkes Auffassung vom Tod als höhere Stufe des Lebens, die sich in seiner Symphonie wie ein persönliches, religiöses Glaubensbekenntnis widerspiegelt.

Auch die Liederzyklen von Rilkes Freund Ernst Krenek und Alois Bröder stellen den Prozess von Werden und Vergehen als einen Kreislauf dar und betonen somit Rilkes ambivalentes Todesverständnis, welche musikalisch durch Dur- und Moll-Wechsel und das Gegenüberstellen von dynamischen Kontrasten umgesetzt sind.

Im letzten Kapitel ihrer Arbeit geht Riemer auf die 20(!), jeweils höchst unterschiedliche Rilke-Rezeptionen offenbarende Vertonungen von Rilkes Cornet ein. Unter diesen nimmt das den Tod als Erlösung interpretierende Konzertmelodram des in Theresienstadt inhaftierten Victor Ullmann – nicht nur auf Grund der Umstände – eine Sonderstellung ein.

Jessica Riemers Untersuchung ist Zeugnis einer jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Dichter, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Besser lässt sich die Zeitlosigkeit von Rilkes Texten nicht untermauern.

Jessica Riemers nahezu enzyklopädische Arbeit über Rilke und dessen Rezeption stellt nicht nur wegen der interdisziplinär geführten Darstellung einen Meilenstein in der Rilke-Forschung dar. Sie ist Zeugnis einer jahrelangen, intensiven und kompetenten Auseinandersetzung mit dem Dichter, seinen Texten und Rezipienten, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Eindrucksvoller lässt sich die Aktualität, Modernität und Zeitlosigkeit von Rilkes polyvalente Deutungsoptionen bietenden Texten nicht untermauern. ■

Jessica Riemer: Rilkes Frühwerk in der Musik, Rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen zur Todesthematik, Universitätsverlag Winter, 552 Seiten, ISBN 978-3-8253-5698-9

.

.

.

Aufgeschnappt

.

Musikfahndung per Software

Der deutsche Informatiker Meinard Müller arbeitet als Wissenschaftler des entspr. Saarbrücker Max-Planck-Institutes schon länger an gezielten Verfahren der Suche nach Musik in Ton, Notenschrift und Text. An der Hannoveraner Cebit 2010 will er nun demonstrieren (Halle 9, Stand B 43), wie sein neuer «Multimodal Music Player» funktioniert – eine völlig neu konzipierte Internet-Software, mit deren Hilfe sich auf verschiedenen Wegen nach Musik bzw. Musikstücken fahnden lässt. In einer Presseerklärung des Instituts wörtlich: «Müllers mathematische Verfahren sind in der Lage, musikalische Themen in einem Musikstück wiederzufinden. Beim Audiomatching, einem akustischen Abgleich, werden Musikstücke auf Basis von Charakteristika wie etwa Harmonien oder Rhythmen miteinander verglichen. Damit kann der Computer dann unterschiedliche Versionen eines Musikstücks oder sogar Coverversionen finden. Derzeit arbeiten die Forscher unter anderem daran, den akustischen Datenstrom in leicht verdauliche Abschnitte zu zerlegen, um darin zum Beispiel sogar einzelne Akkorde zu erkennen.»

Mit Müllers Programm soll es also inskünftig möglich werden, «dem Player einige Takte vorzuspielen, und schon erspürt er in Datenbanken die Partitur des ganzen dazugehörigen Musikstücks oder eine Reihe verschiedener Tonaufnahmen – eine Interpretation von Barenboim oder Bernstein etwa. Ein Klick in die Partitur und die entsprechende Stelle des Klavierkonzerts oder Oratoriums erklingt.»

Der grundsätzliche Ansatz hinter der neuen Software der Wissenschaftler um Meinard Müller ist allerdings ein tiefergehender, wie die Forscher ausführen: «Letztlich arbeiten wir allgemein an mathematischen Verfahren, um akustische Inhalte gezielt identifizieren zu können – das ähnelt der Suche nach Bildern, in denen man nach charakteristischen Ausschnitten wie etwa dem Umriss einer Kirche sucht.» (we) ■

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Musik als Spezialwissenschaft

Ludwig Kusche

.

Was man in den musikwissenschaftlichen Büchern unserer Zeit zu lesen bekommt, ist für den musikfreudigen Laien so gut wie unverständlich und für den ausübenden Berufsmusiker so gut wie unbrauchbar. Vor allem regen diese Bücher den Leser nicht zum Nach- und Weiterdenken an, was mir als das Wichtigste eines Buches erscheint. Sie geben den letzten Stand der Forschung, ohne uns fühlen oder ahnen zu lassen, daß auch noch tausend andere Wege nach Rom führen können und die Arten der Kunstbetrachtungen so mannigfaltig sind wie die Betrachtungen über das menschliche Leben.

Musik ist mehr und mehr zu einer Spezialwissenschaft geworden, die schon längst an der Technischen Hochschule gelehrt werden sollte, statt an einem Konservatorium. Auch die Ausdrücke, die man zur Erklärung oder Schilderung von Musikwerken verwendet – es gibt fast nur noch fremdsprachige Formulierungen -, stammen kaum noch aus dem Sprachschatz des Musikalischen oder Musischen. Neunzig Prozent aller heutigen Definitionen über Musik verwenden Lehnworte aus den Gebieten der Philosophie, Physik, Chemie, Politik oder Ballistik. Kein Musikschriftsteller oder Musikkritiker würde sich heute eine Blöße geben, wenn er von der Statik einer Bachsehen Fuge spräche. Was dem einen seine Monadenlehre, ist dem anderen sein Hoch- und Tiefbauamt… ■

Aus Ludwig Kusche, Der nachdenkliche Musikant, Heimeran Verlag 1958

.

.

.

leave a comment