Das Zitat der Woche

.

Über den Rhythmus

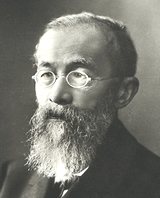

Carl Ludwig Schleich

.

Es ist längst bekannt, welche Rolle die Periodizität im Körperlichen und Geistigen spielt, wie die ganze Summe physischen und psychischen Geschehens in unserem Leibe und unserer Seele in dauernder Abhängigkeit vom Rhythmus ist, von dem wiederum gar nicht anders zu denken ist, als daß er in Harmonie mit dem Welttakte sein muß, um nicht einfach hinweggefegt zu werden vom Schwungrad des Kosmos, wie ein Sonnenstäubchen vom wehenden Atem. Ich will niemand behelligen mit der Aufzählung aller physiologischen und pathologischen Periodizitäten, den Bedingungen des Pulsschlags und der Atmungszahl, den periodischen Sekretionen, Schlaf und Wachsein, Pubertät und Adynamie, Ein- und Ausgabe der Nahrungsmittel, nicht mit der Rhythmik der Schmerzanfälle, der Krämpfe, der Zuckungen, Wallungen und Blutungen, ich will nur verweilen bei dem psycho-physischen Grundgesetz des Rhythmischen auch im menschlichen Leben und will den Mechanismus zu ergründen suchen, auf dem sich auch dieses psycho-physische Geschehen auf einem Widerspiel zwischen Aktion und Hemmung, als dem eigentlichen Grunde der Rhythmik, aufbauen läßt. Ich muß hier bemerken, daß ich alles seelische Geschehen in Abhängigkeit setze von einer Aktion der Nervenströme und einem Hemmungsmechanismus, einer Art periodischer Isolation durch die Neuroglia, bzw. von dem sie durchströmenden Blutsafte, welcher ja nach Ritters Untersuchungen aus Biers Schule in der Tat stromhemmende, Nervenerregungen einbettende Kraft hat. Danach ist es leicht, sich vorzustellen, daß das mit dem Herzpulse einströmende Blut periodisch die Ganglien außer Kontakt setzt und daß die Pause der Herzbewegung diejenige Zeit ist, innerhalb welcher die Ganglien Anschlußfreiheit besitzen. Die Ärzte wissen, welche Rolle Blutmischungsanomalien für die Art der Anschlüsse im Gehirn spielen, wie ein verdünntes, hemmungsarmes Blut naturgemäß zu Erregungen und Unruhen, Ängsten und Wahnvorstellungen und Schmerzempfindungen disponiert; wie Hunger und Krankheit, veränderte innere Sekretion ein ganzes Heer abnormer Nervenstörungen hervorrufen kann. Sie wissen alle, wie die Herausnahme der Schilddrüse unter Überladung des Blutes mit Hemmungssäften, wie bekannt, auch den geistreichsten Menschen zu einem Idioten machen kann. Wir wissen, daß die Nebennieren einen Stoff produzieren, welcher selbst auf peripheren Nerven die allerenergischste Stromausschaltung zuwege bringt, und den Irrenärzten ist bekannt, wie wichtig ein normaler Hemmungsmechanismus für den Bestand der Seele ist.

Es kann keine Frage sein, daß, wenn der Blutsaft die ihm von mir vindizierte Kraft der Ein- und Ausschaltung besitzt, das eigentliche Wesen der Persönlichkeit, das Temperament eine Frage der rhythmischen größeren oder geringeren Reaktionsfähigkeit der Nervenzentren sein muß, daß die Zahl der aufgenommenen Eindrücke and ihre Verarbeitung zu Vorstellungs- und Willensimpulsen in direkter Abhängigkeit von rhythmischen Individualitäten sein muß, die wiederum in Abhängigkeit von der rhythmisch ein- und ausschaltenden Saftfüllung des Gehirns steht. Der alte Volksglaube von dem leichten und schweren Blute findet hier also seine durchaus plausible wissenschaftliche Begründung; das Menschenherz ist nicht nur die grobmechanische Druckpumpe für Blutbewegungen, es spielt in seinen rhythmischen Zuckungen auch für das Nerven- und Gemütsleben eine wichtige, wenn auch bisher noch wenig gewürdigte Rolle. Aber noch in einem ganz anderen Sinne ist die Herzbewegung der eigentliche Manometer der harmonischen Einstellung des Nervenlebens in den Gesamtrhythmus aller Erscheinungen. Schon Ernst v. Baer hat die geistreiche Frage gewagt, wie wohl unsere Wahrnehmungen sich anders gestalten würden, wenn wir nicht, wie jetzt, in einer Sekunde etwa zehn Einzelwahrnehmungen zu apperzipieren fähig wären, in einem Zeitraum, der durchschnittlich genau übereinstimmt mit dem Ablauf eines Herzpulses, und er hat plausibel gemacht, daß schon die Fähigkeit, innerhalb einer Sekunde etwa 30 Beobachtungen machen zu können, uns zwingen würde, das ganze Weltbild anders zu sehen. Wir würden die Flintenkugel als einen Strich, alle Himmelskörper als leuchtende Kreise wahrnehmen können, und würden von jedem Sinne her der Welt als total anders erkennende Wesen gegenüberstehen. Wir können jetzt hinzufügen, daß wir schon mit bloßem Auge die festen Gegenstände nicht mehr als fest bezeichnen könnten, sondern daß wir etwas von ihrer innerlichen, rasenden Bewegung wahrzunehmen vermöchten. Wir sind also mit unserm rhythmischen Spiel von Puls- und Nervenaktion einerseits und Sinneseindrücken andererseits so in den Rhythmus des Ganzen eingestellt, daß unser Harmoniegefühl direkt abhängig ist von diesem rhythmischen Maß unserer Wahrnehmung in Sekunden. Natürlich erklärt sich auf diese Weise am einfachsten das »Zeitliche« im Begriff alles Rhythmischen. Zeit ist eben die mit dem Maß unseres eigenen rhythmischen Wahrnehmens gemessene und empfundene Bewegung des Alls. Das führt uns direkt zu einem Verständnis des Ästhetischen.

Wir haben nur von denjenigen Rhythmen der Außenwelt den Eindruck des Lebenfördernden, Erhebenden, Daseinsteigernden, welche sich dem Rhythmus unserer inneren Aktionen harmonisch einfügen, richtiger, sofern wir sie in uns harmonisch zu verschmelzen imstande sind. Daseinsteigernd im ästhetischen Sinne sind eben nur diejenigen Rhythmen, welche unserm persönlichen Sinnesrhythmus synchron zu verbinden sind bzw. ihn ohne Widerstand und Disharmonie zu erhöhen imstande sind.

Das schließt nicht aus, daß auch der Konflikt der Rhythmen außer uns mit denen in uns als Kontrastempfindung nach vollzogenem Ausgleich lusterhöhend, doch nur indirekt wirken kann, aber im allgemeinen ist zu einer ästhetischen Freude die Einfügung der lusterweckenden Rhythmen in den Rhythmus unserer Nervenströme unerläßlich. Insofern hat alles deutlich erkennbar Rhythmische einen erheiternden, erhebenden, freudewirkenden Einfluß, überall besteht ein geheimes Verhältnis seiner Schwingungszahl zur Schwingungszahl unserer Nervensubstanz, mag das nun an einer schöngeschwungenen Linie, an einem Akkord, an einer Farbengebung, an einem Wohlgeruch oder an einem Hautgefühl sich betätigen. Die Rhythmen der schönen Dinge müssen einfügbar sein in die Rhythmen unserer Sinnesschwingungen, um ästhetisch zu wirken, das ist das Grundgesetz der Kunst, so variabel für den einzelnen, weil eben diese innenwirkende Schwingungszahl eine durchaus persönliche Gleichung ist. Ist in diesem Verhältnis doch auch der eminente Einfluß alles Rhythmischen, seine suggestive Übertragbarkeit begründet. Der Redner, der Dichter, der Schauspieler reißt mich darum in seinen Bann, weil dem Schwungrad seiner Begeisterung alle meine Seelenräder sich im geheimen Gleichtakt einstellen, und ich bin im Bann eines jeden Menschen, dessen seelische Schwingungen mich gleichsinnig zu bewegen imstande sind. Die ganze Macht der Imitation, ja der Ähnlichkeiten, beruht auf diesem Einstellungsverhältnis zwischen Außenwirkung und Innenbewegung. Und fragen wir, auf welchem Wege diese Rhythmusakkomodation sich abspielt, so gibt es nur einen erkennbaren Weg des Ausgleiches zwischen Wahrnehmung und innerer Anpassung, der ist die Marconiplatte des Nervus Sympathicus, dessen enormen und oft blitzartigen Einfluß auf Herzbewegungen und Gefäßspannungen die Ärzte lange kennen. Hat aber die Herzbewegung Einfluß auf unsere Ein- und Ausschaltungen im zentralen Nervengebiet, so ist der Kontaktkreis geschlossen: der sympathische Außenweltrhythmus erhält seine rhythmische Konsonanz im Innern. Die Vorgänge sind also viel mechanischer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Ein zündendes Wort, eine schlagende Formel, eine leuchtende Wahrheit hat oft die Kraft, unser ganzes Innere blitzartig zu erhellen, weil sie Spannkraft genug hat, die schlummernden Wellen unserer Seele mit rhythmischem Lichte zu durchbrausen. Dem metrischen, schön gefügten Wortreiz liegt oft eine verborgene Harmonie zu unserem Atmungsrhythmus zugrunde, und es wäre eine dankbare Untersuchung, festzustellen, wie aus den möglichen Atmungsvarianten sich die Versmaße herleiten lassen. Ist doch nicht, wie Bücher meint, die Arbeit der Vater des Rhythmus und der Musik, sondern ist doch vielmehr der Rhythmus der Arbeit mit dem typischen Niederschlag des Hammers in der Exspirationspause, also beim Ausatmen, und das Ausholen beim Einatmen eben die direkte Folge des Atmungsrhythmus, so daß dieser selbst für Melodie und Rhythmus des Gesanges den Ursprung bedeutet. Rhythmus und Arbeit sind beides nur Funktionäre unserer Atmungsmechanik, die Cäsuren einer Melodie sind ursprünglich die naturgemäßen Pausen zum Atemholen.

Wir wissen, daß es Schwingungen der Luftwellen gibt, welche von einer solchen rhythmischen Schnelligkeit sind, daß wir sie mit dem Ohre allein nicht wahrnehmen können. Wir hören nicht mehr das Geigenspiel gewisser Zikadenarten, trotzdem es mit Kunsthilfe wahrnehmbar und berechenbar ist, ähnliches mag bei vielen anderen Sinneswahrnehmungen der Fall sein, so daß schon aus diesen Tatsachen der Satz sich herleiten läßt, der Rhythmus unserer Nervenschwingungen übermittelt uns nur einen Teil der Weltallsrhythmen, und dieses Verhältnis läßt uns die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, daß es Menschen mit einer Feinheit der Sinnesrhythmen geben mag, welche mehr Dinge wahrnehmen, als der Durchschnitt. – Haben wir bisher im wesentlichen die rhythmischen Wogen betrachtet, welche von den brausenden, chaotischen Kraftwellen stammen, die die Außenwelt gegen die seelischen Gestade wirft in nimmer ruhendem, vom Weltallsodem gepeitschtem Wogenspiel, so bleibt uns noch übrig, dem rhythmischen Hin- und Hergleiten der inneren, scheinbar aus eigenem Herd geborenen, summenden und kreisenden Nervenspindeln zu lauschen. War schon der Mensch als organisches Wesen in seiner Gesamtheit aufzufassen als ein System rhythmischer Durchflutungen für sich, abgetrennt vom Kraftspiel der anorganischen Masse, so ist noch viel mehr seine Seele eine für sich und vielleicht einzig dastehende, still verschlossene Kammer wunderbaren rhythmischen Spiels, die ihn in eigener Weise befähigt, mit den Eindrücken der Außenwelt innen frei zu schalten und zu walten. Haben nicht auch diese seine der Phantasie zugeborenen Tätigkeiten ihre offenbare, zwingende Beziehung zur Rhythmik? Ist nicht eigentlich die Phantasie die Gabe, sich mit allen seinen Gedanken in den Rhythmus des Andern außer uns, sei es Mensch, Tier, Pflanze oder ein Unbelebtes, selbst ein Gedachtes, hineinzuversetzen? Wo wäre der Künstler, der einen Gegenstand voll und überzeugend darzustellen vermöchte, wenn er nicht zuvor völlig eins geworden wäre mit dem Rhythmus und der Wesensart des Darzustellenden, der nicht aufjauchzte, wenn er sein eigenes inneres Empfinden, die Schwingungen des persönlichen Ichs verschmelzen fühlt mit dem erschauten Objekt? Das ist aber nur möglich, wenn er gleichschwingend den Einklang fühlt, in dem der Rhythmus des Gegenstandes mit der eigenen inneren Rhythmik verschmilzt. Sich »hineinversetzen« heißt doch nichts anderes, als sich das Gefühl des Anderen und sei es eines Gegenstandes einzuverleiben mit Hilfe der Phantasie und so selbst Lebloses mit dem Strom des eigenen Lebens betrachtend zu erfüllen. Wehe dem Künstler, der nicht rhythmisch verschmilzt mit dem Objekt, das er darstellen will: er muß ein Stein sein können, wenn er ihn malt, eine Blume, wenn er ihres Kelches Schönheit herbeizaubern will, ein Kind, wenn er sprechen will, wie Kinder sprechen, und eine Wolke, wenn er mit ihr seine Lieder wandern lassen will. Der echte Künstler steckt in Woge und Wald, die er malt, ist König und Bettler, wenn er sie darstellt, hat ihren Stolz und ihren Hunger, trägt ihren Szepter und ihren Bettelstab.

Wie reich macht doch die Phantasie, indem sie den Verwandlungsmantel über unsere Seele legt, so daß schlechterdings nichts unerreichbar wird! Aber auch der Wissenschaftler, der Entdecker und der Erfinder wird niemals zu neuen Offenbarungen gelangen, wenn nicht die Intensität seines Einfühlens in die Materie ihn befähigt, den Rhythmus des zu Schauenden bis zu dem geheimen Motor der kreisenden Atome zu erfassen und das Geschaute auch anderen, weniger Einfühlungsfähigen zu übermitteln. Wo wäre der Redner, der Erzieher, der Prophet, der wirken könnte ohne diese rhythmische Durchdringung seiner Lauscher, ohne die Fähigkeit Strudel der innersten Bewegung zu erzeugen, in welchen Zweifel, Furcht, Eigenliebe versinken, wie Holzstückchen in den gurgelnden Schlund! Wie wäre eine Ethik denkbar, die sich nicht den Rhythmus des höherstehenden, anbetungswürdigen Ideals zu eigen machte, das uns die Phantasie als lockendes Ziel eines königlichen Gefühls der inneren Harmonie vorhält?

Wie könnte man Liebe erwecken, wenn nicht ein Gleichstrom siegenden Wollens die Geliebte mit berauschendem Wort in den Feuerstrom entfesselter Leidenschaften hineinrisse?

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Wollte ich alle Beziehungen des Rhythmischen zur Seele auch nur aufzählen, so würde wohl kaum ein Gebiet seelischer Aktionen unerwähnt bleiben. Ich muß mich mit diesen kurzen Andeutungen begnügen. Der Rhythmus ist der Allbeherrscher alles physischen und psychischen Geschehens. Der Puls des Universums schlägt in allem, was ist und lebt. Das Gehirn der Menschen ist ein Gestade nur, das er mit ewigem Wellenliede umrauscht, eine Harfe nur, auf der er seine Sonnenlieder und Schattenklagen singt, ein Prisma nur, durch das seine hellen und dunklen Lichtwellen zitternd jagen und das, vielgestaltig und zu buntem Strahlenbüschel zerstreut, den umgeformten Rhythmus wieder in das All zurücksendet. War Rhythmus der Pendelschlag von Kraft und Hemmung, so ist die Seele ein diesem Pendelspiel spezifisch eingeschalteter, organischer Widerstand. Nicht die Lebenskraft ist das Besondere, der Kraft kann noch unendlich viel Wunderbareres vorbehalten sein als der Menschengeist, – sondern die eigentümliche Hemmung, die die Weltkraft zwingt, sich in uns so rätselhaft zu spalten, ist der Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Wo sich die Weltkraft entzündet an der atomistischen Reibefläche des Organischen, da blitzt das Leben auf und erlischt wie der Meteorstein, der aufglüht, wenn sein Sturz ins Chaos hineingerät in die sausenden Rhythmen der irdischen Atmosphäre. ■Aus Carl Ludwig Schleich, der Rhythmus, in: Von der Seele, Essay 1922

Zitat der Woche

.

Von der Bedeutung der Naturwissenschaften an den Universitäten

Wilhelm Maximilian Wundt

.

Die Erneuerung unsrer Hochschulbildung, die sich im 18. Jahrhundert vorbereitet und im 19. vollzogen hat, beruht auf dem jetzt erst endgültig eingetretenen Bruch mit dem schulmäßigen Lehrbetrieb. Und dieser Bruch ist auf das engste gebunden an die von nun an mit unwiderstehlicher Macht sich durchsetzende Verbindung von Lehre und Forschung. Nicht die Erneuerung des Lehrstoffs und nicht die ohnehin nur teilweise durch sie bedingte veränderte Lehrform hat die Scholastik endgültig von unseren Hochschulen verbannt, sondern die Umwandlung dieser selbst aus höheren Schulen im buchstäblichen Sinne des Wortes in Anstalten, die der wissenschaftlichen Arbeit in der doppelten Form der Forschung und der Lehre gewidmet sind. Noch war im 18. Jahrhundert im allgemeinen die Forschung eine private Nebenbeschäftigung des Lehrers gewesen, zu der er dann allmählich wohl auch die Tüchtigeren unter seinen Studenten heranzog. So sind neben den mehr praktisch gerichteten Übungen der Theologen schon im Laufe des 18. Jahrhunderts in Göttingen und Halle philologische Seminarien entstanden. Bei uns wurde ein solches jetzt vor hundert Jahren bei dem vierhundertjährigen Jubiläum der Universität eröffnet, und es mochte als ein glückliches Vorzeichen gelten, daß der jugendliche Gottfried Hermann das neue Institut mit einer in klassischem Latein gedichteten Kantate begrüßte.

Die Hauptschwierigkeit, die dem für die neue Verbindung von Lehre und Forschung unentbehrlichen Fortschritt dieser Gründungen im Wege stand, bereiteten jedoch zunächst die Gebiete, die in der Bedeutung ihrer Institute und in dem Aufwand ihrer Mittel ihre bescheidenen philologischen Vorläufer heute weit überflügelt haben: die Naturwissenschaften. Die späte Aufnahme ihrer praktischen Hilfsmittel in den Lehrbetrieb der Universitäten hängt mit der Art, wie von diesen überhaupt die neue Naturwissenschaft aufgenommen worden war, auf das engste zusammen. Wohl hatte sich die die Scholastik verdrängende neuere Philosophie auf der Grundlage der neuen Naturwissenschaft entwickelt. Eingang bei den Universitäten fanden aber die Naturwissenschaften selbst zuerst in der Form der aus ihnen hervorgegangenen Philosophie. Das war bei der Art des von den Zeiten der Scholastik her noch immer herrschenden Lehrbetriebs begreiflich genug. Die Universitäten waren und blieben ja Lehrinstitute, höhere Schulen, nichts weiter. Wenn der Professor für sich physikalische oder chemische Experimente machte, so lag das außerhalb seines Lehrberufs. Dieser blieb in der Naturwissenschaft und zumeist selbst in der Medizin ein rein theoretischer, ganz wie er es zur Zeit der Herrschaft der Aristotelischen Physik gewesen war. Selbst der Anatom tat ein Übriges, wenn er etwa einmal im Semester die Lage der Eingeweide seinen Zuhörern demonstrierte. Da war es denn immerhin ein großer Schritt vorwärts, daß die neue Philosophie wenigstens zu ihrem Teil in die naturwissenschaftlichen Anschauungen, von denen sie durchdrungen war, einführte. So kam es, daß besonders die allgemeineren Naturwissenschaften lange noch von Professoren der Philosophie vorgetragen wurden, die dann freilich in der Universalität ihrer Bestrebungen auch bis zu ganz konkreten technischen Gebieten, die später überhaupt von der Hochschule verschwanden, herabstiegen. Christian Wolff und seine Schüler lasen daher gelegentlich über Baukunst, Kriegskunst, Nautik ebensogut wie über Physik und über Mechanik. Dieser Zustand war nur möglich, weil doch ein gutes Stück scholastischer Tradition in der Lehrform immer noch weiterlebte, vornehmlich aber, weil die Aufgabe, die sich die Hochschule gestellt, die einer eigentlichen Schule noch nicht überschritten hatte. Hierfür ist es bezeichnend, daß die Initiative zur Gründung von Arbeitsstätten naturwissenschaftlicher Forschung zunächst überhaupt nicht von den Universitäten ausging, sondern von den Fürsten und ihren Räten. Wohl mochten es nicht immer wissenschaftliche Interessen sein, die in solchen von oben kommenden Anregungen zum Ausdruck kamen. Die Experimente mit Elektrisiermaschine und Luftpumpe waren beliebte Vorführungen, mit denen vom 17. Jahrhundert an wandernde Künstler die Hofgesellschaften unterhielten. Begreiflich daher, daß man in diesen Kreisen wünschte, die Universitäten möchten ihnen in der Pflege dieser Gebiete, die ihnen interessanter waren als Cicero oder Virgil, zu Willen sein. So regte Kurfürst August der Starke schon um das Jahr 1710 nicht nur die Gründung einer Sternwarte in Leipzig an, sondern er veranlaßte auch die Anstellung eines besonderen Professors der Physik, von dem er wünschte, daß er mit dem nötigen Instrumentarium ausgestattet werde. Die Universität aber stand diesen Anforderungen ziemlich ablehnend gegenüber. Eine Sternwarte, meinte man, sei eine überflüssige Zierde; und dem Professor der Physik überließ man es, sich, wenn er wollte, seine Apparate selbst anzuschaffen oder aus der Hinterlassenschaft seines Vorgängers zu erwerben. Noch schlimmer urteilte man über die Errichtung chemischer Laboratorien, über die ein Gutachten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts sich äußerte, sie seien nicht bloß überflüssig, sondern durch den Geruch, den sie verbreiteten, lästig, und durch die giftigen Stoffe, mit denen die Chemiker umgingen, gesundheitsgefährlich.

Wenn man daher nach der Bedeutung, die heute die naturwissenschaftlichen Laboratorien und die mannigfachen, gleichzeitig der praktischen Unterweisung und der wissenschaftlichen Forschung dienenden medizinischen Institute für unsere Universitäten besitzen, vermuten könnte, es sei von Anfang an der für den Wohlstand der Nation wie der Einzelnen unschätzbare Nutzen dieser Anstalten gewesen, der ihre Gründung veranlaßt habe, so würde diese Annahme ein großer historischer Irrtum sein. Eine theoretische Wahrheit kann zuweilen sofort einleuchten. Die ungeheuren praktischen Folgen, die eine Umwälzung wissenschaftlicher Methoden mit sich führt, werden erfahrungsgemäß immer erst erkannt, nachdem diese Folgen selbst mindestens teilweise schon eingetreten sind. So war es denn auch eine solchen praktischen Erwägungen völlig ferne liegende reformatorische Idee pädagogischer Art, die hier aus den Bildungsbestrebungen des 18. Jahrhunderts und den am Ende des Jahrhunderts mächtig sich regenden neuen Erziehungsidealen als letzte Frucht hervorging. Schon Kant hatte in seinem “Streit der Fakultäten” die Anwendung dieser Ideale auf die Hochschulbildung gestreift. Ihren energischen Ausdruck fand sie aber erst in dem Zukunftsprogramm der neuen Philosophie, die im Bunde mit der um die Wende der Jahrhunderte auftretenden romantischen Geistesströmung hervortrat, und die auf eine neue, engere Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Leben hindrängte. Hier war es allen voran Fichte, der seine Stimme laut für diese neue Botschaft erhob. In der Entfremdung vom Leben und von den praktischen Bedürfnissen der Zeit erkannte er den schwersten Schaden der seitherigen Wissenschaft und besonders auch der seitherigen Hochschulbildung. Doch in dem wunderbaren Wechselspiel geistiger Kräfte, das solchen Übergangszeiten eigen ist, hat die gleiche Erneuerung der Philosophie, von der diese reformatorische Idee ausging, nicht minder durch den Konflikt, den sie sehr bald zwischen der Philosophie und den positiven Wissenschaften, besonders den Naturwissenschaften, heraufbeschwor, jene Entwicklung begünstigt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Naturwissenschaft allmählich die führende Rolle an den deutschen Universitäten verschaffte. ■Aus Wilhelm Maximilian Wundt: Festrede zur fünfhundertjährigen Jubelfeier der Unversität Leipzig, Wilhelm Enegelmann Verlag 1909

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Notwendigkeit der ganzheitlichen Betrachtung

Carl Gustav Carus

.

Betrachten wir den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaften, von welcher Seite wir wollen, so ist nicht zu verkennen, daß die philosophische Seite, die Seele derselben, unverhältnismäßig in ihrer Ausbildung hinter der sinnlichen Seite, gleichsam dem Leibe derselben, zurückgeblieben sei. Eine fast unübersehbare Masse einzelner Beschreibungen und Beobachtungen hat sich gesammelt, und unermüdet werden immer neue Formen, immer verwickeltere Erscheinungen aufgesucht. Weit weniger aber sieht man ein ruhiges und klares Bestreben, die Bedeutung der bekanntesten Formen zu erforschen, in der Mannigfaltigkeit der Phänomene die einfachsten, die Urphänomene, zu erkennen und aus diesen kombinatorisch die Vielheit abzuleiten. […]

Aber das Bedürfnis, hier sich kräftiger zu entwickeln, regt sich unter den mannigfaltigsten Gestalten, und was die Wissenschaft betrifft, so darf uns die Schwierigkeit, es dürfen noch so viele mißlungene Versuche nicht abhalten, nach einem Ziele zu streben, welches uns durch seine Einheit allein das Gegengewicht gegen eine erdrückende Vielheit gewähren kann. Ja, es zeigt sich die Wichtigkeit der Ausbildung dieser Seite auch insofern, als durch die Auffindung gesetzmäßiger Konstruktion der Naturbildungen gleichsam die Rechenprobe auf unsre sinnliche Beobachtung gemacht wird; denn erst wenn der Mensch so weit ist, eine aufgenommene Mannigfaltigkeit gleichsam rekonstruierend, schematisch, einfach und kurz darzulegen, darf er überhaupt sagen, daß er zu einem lebendigen Wissen über diese Mannigfaltigkeit gelangt sei.

Übrigens möge das Aussprechen des Wunsches einer künftigen tiefern Bearbeitung der Naturwissenschaften von philosophischer Seite durchaus nicht als eine Zurücksetzung der beobachtenden Seite betrachtet werden; denn nur als Hinweisung auf die Notwendigkeit gleichmäßiger Ausbildung beider Richtungen sollen diese Worte angesehen sein, und jeder, der die Welt überhaupt nur, inwiefern sie ein Ganzes ist, zu denken vermag, wird von der Notwendigkeit dieser Gleichmäßigkeit sich überzeugt halten; wer hingegen nur Stückwerk sieht und Stückwerk will, wird auch für die Notwendigkeit innern Gleichgewichts wissenschaftlicher Ausbildung keinen Sinn haben, und es wäre vergeblich, für solche Gesinnung Beweise zu häufen, welche notwendig fruchtlos bleiben müssen, wo das Organ sie zu fassen mangelt. ■Aus Carl Gustav Carus, Welches sind die Anforderungen an eine künftige Bearbeitung der Naturwissenschaften? (1822), in: Natur und Seele, Diderichs Verlag Jena

.

Themenverwandte Links

Urbandesire – Zitatekessel – Natur und Idee – Der Maler Carus – Romantik & Magie – Uncle’s Dream – Spirituelle Medizin

.

.

leave a comment