A.Michaltschischin/O.Stetsko: «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen»

.

Würdigung eines Himmelsstürmers

Dr. Mario Ziegler

.

Magnus Carlsen wurde 1990 im norwegischen Tønsberg geboren. Er wurde im Jahre 2004 als drittjüngster Spieler aller Zeiten Großmeister und belegte 2010 erstmals Platz 1 der Weltrangliste. Diese rekordverdächtigen Fakten sorgen seit mehreren Jahren dafür, dass Carlsen an erster Stelle genannt wird, wenn es um den künftigen Weltmeister geht. Sie beantworten jedoch nur zum Teil die Frage, warum der junge Norweger eine solche Ausstrahlung hat, die ihn zu einem Idol für jugendliche Schachenthusiasten macht – ein Status, den die meisten seiner Kollegen in der Spitze des Weltschachs nicht für sich reklamieren können. Hier spielt neben seinem rasanten Aufstieg in jungen Jahren ganz sicher auch sein unbedingter Kampfeswille eine wichtige Rolle. Wo andere Spitzenspieler eine Partie remis geben, kämpft Carlsen einfach weiter und kann sich nicht selten am Ende doch noch den Erfolg an die Fahnen heften. Angesichts dieses Kampfgeistes ist der Titel «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» und noch mehr jener der englischen Fassung «Fighting Chess with Magnus Carlsen» gut gewählt.

Magnus Carlsen wurde 1990 im norwegischen Tønsberg geboren. Er wurde im Jahre 2004 als drittjüngster Spieler aller Zeiten Großmeister und belegte 2010 erstmals Platz 1 der Weltrangliste. Diese rekordverdächtigen Fakten sorgen seit mehreren Jahren dafür, dass Carlsen an erster Stelle genannt wird, wenn es um den künftigen Weltmeister geht. Sie beantworten jedoch nur zum Teil die Frage, warum der junge Norweger eine solche Ausstrahlung hat, die ihn zu einem Idol für jugendliche Schachenthusiasten macht – ein Status, den die meisten seiner Kollegen in der Spitze des Weltschachs nicht für sich reklamieren können. Hier spielt neben seinem rasanten Aufstieg in jungen Jahren ganz sicher auch sein unbedingter Kampfeswille eine wichtige Rolle. Wo andere Spitzenspieler eine Partie remis geben, kämpft Carlsen einfach weiter und kann sich nicht selten am Ende doch noch den Erfolg an die Fahnen heften. Angesichts dieses Kampfgeistes ist der Titel «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» und noch mehr jener der englischen Fassung «Fighting Chess with Magnus Carlsen» gut gewählt.

Das Buch ist im wesentlichen chronologisch gegliedert: Kapitel 1 («Vom Meister zum Großmeister», S. 24-53) nimmt die Jahre 2002-2004 in den Blick, Kapitel 2 («Der Weg nach oben», S. 54-167) die Jahre bis 2007 und Kapitel 3 («Das Leben an der Weltspitze», S. 168-299) die Phase bis 2011. Das letzte besprochene Ereignis ist das Turnier im rumänischen Medias im Juni 2011. Das Buch wird abgerundet durch Originalaussagen Carlsens zu den unterschiedlichsten Themen (S. 300-303), allerdings in einer Reihenfolge, die mir nicht einleuchtet (die Statements sind weder alphabetisch nach den Themen noch chronologisch nach dem Zeitpunkt, an dem Carlsen sie machte, geordnet). Eine Übersicht über Carlsens Ergebnisse in Turnieren und Matches seit 2002 (S. 304-308) sowie eine Übersicht über seine Elo-Entwicklung (S. 309) erlauben einen schnellen Überblick über die stetig voranschreitende Entwicklung seiner schachlichen Fähigkeiten. Indices seiner Gegner, der gespielten Eröffnungen und der zitierten Partien erlauben ein schnelles Auffinden der gewünschten Themen.

Das Kernstück des Buches sind die 64 Hauptpartien (hinzu kommen zahlreiche weitere Partien und Partiefragmente), nach der thematischen Ausrichtung des Werkes natürlich alles Gewinnpartien Carlsens. Diese Partien sind ausführlich kommentiert und durch die gut verständlichen Erklärungen für Leser jeder Spielstärke nachvollziehbar. Die Textpassagen berichten in erster Linie von den zahlreichen Turnieren Carlsens, wobei der Fokus auch hier auf den Erfolgen liegt und die gelegentlichen Misserfolge teilweise nur knapp gestreift werden (z. B. S. 45). Die Arbeitsweise Carlsens im Training wird hin und wieder kurz angesprochen (z. B. S. 28 oder 32f.), allerdings gehen die Autoren hier nicht so ins Details, wie es sich der interessierte Leser vielleicht wünschen wird. Aufschlussreich fand ich die Feststellung, dass in der frühen Phase von Carlsens Karriere sich sein unzureichendes Eröffnungsrepertoire gelegentlich hinderlich auswirkte (S. 55) und die zahlreichen Turnierteilnahmen zu Misserfolgen wegen einer Überspieltheit führten (z. B. S. 66).

Hinter die Schachkarriere tritt in der Monographie die Persönlichkeit des jungen Norwegers. So sehr es verständlich ist, dass man von einem gerade Einundzwanzigjährigen noch keine angemessene Biographie schreiben kann – denn schließlich liegt der größte Teil seines Lebens noch vor ihm – so hätte man sich etwa zu seinem Auftritt als Model für die Modefirma G-Star Raw im Sommer 2010 zusammen mit Liv Tyler doch mehr gewünscht als einen einzigen Satz (S. 290). Noch weniger verständlich ist für mich, wieso der vieldiskutierte Entschluss Carlsens, auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2011 zu verzichten, ohne jeden weiteren Kommentar referiert wird (S. 294). Hier wäre etwas mehr Tiefgang wünschenswert gewesen.

A propos Tiefgang. Noch vor die Beschreibung der Karriere Carlsens setzten die Autoren ein Kapitel «Magnus Carlsen – Held des Computerzeitalters» (S. 10-23). Hinter diesem etwas nichtssagenden Titel verbirgt sich eine Betrachtung der schachlichen Fortschritte Carlsens über die Jahre, konkretisiert an der «Fähigkeit, das Endspiel richtig zu behandeln, durch die sich alle Weltmeister der Vergangenheit auszeichneten» (S. 15). Nun kann man natürlich darüber streiten, wie sinnvoll ein solches Kapitel ist – dass Carlsen auf seinem Weg von knapp über 2000 zu aktuell (Januar 2012) 2835 Elo seine Endspielfähigkeiten deutlich verbesserte, ist ein wenig überraschendes Faktum, das man vermutlich in gleicher Weise bei allen jungen Weltklassespielern beobachten könnte. Was mich aber deutlich mehr stört, ist die ausgesprochen oberflächliche Art, in der die illustrierenden Partiefragmente analysiert sind. Hierzu einige Beispiele. Die Originalanmerkungen der Autoren sind jeweils durch das Kürzel (M/S) gekennzeichnet:

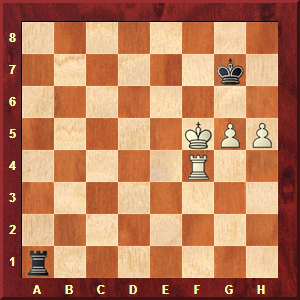

Auf S. 16 wird die Partie Carlsen-Kedyk (im Buch in der Schreibweise Kedik), Internationale norwegische Meisterschaft U18 2002, analysiert.

48.g4?

“Zuerst hätte dem König mit 48.Ta4 der Weg gesichert werden sollen.” (M/S)

48…Tb3+ 49.Kf4 Tb4+ 50.Kf5 Tb5+ 51.Ke6 Tb4

“Es ist wichtig, den Bauern das Vorrücken nicht zu gestatten! Folgerichtig demonstriert Schwarz den entsprechenden Mechanismus.”

52.Ta7+ Kh6?

Danach kann Weiß wieder gewinnen, was Michaltschischin und Stetsko allerdings unterschlagen. 52…Kg6 führt unkompliziert zum Remis. Der weiße König kann sich nicht annähern, daher hängt der g-Bauer. Erzwungen ist folglich 53.h5+ Kh6 (53…Kg5? 54.Tg7++-) und im Falle von 54.Kf5 remisiert Schwarz sofort mit dem Patttrick 54…Txg4!.

53.Kf5 Tb5+ 54.Kf6 Tb6+ 55.Kf7?!

55.Ke7 gewinnt deutlich schneller. Da nun der Trick aus der Partie nicht funktioniert, kann Weiß in Ruhe seinen Turm über a4 und d6 nach d6 führen.

a) 55…Tf6?? 56.g5++-

b) 55…Tb4 56.g5+ Kg6 (56…Kh5 57.Kf7+-) 57.Ta6+ Kg7 58.h5+-

c) 55…Kg6 56.Ta4!+- … Ta4-d4-d6 (56.Td7? Tb4 führt nur zum Remis)

55…Tf6+!

“Mit Hilfe des Motivs des ‘Desperado-Turmes’ wird der König von den Bauern weggetrieben. Wess es wie in diesem Fall gelingt, den König abzuschneiden, ist es leichter, die Bauern zu blockieren.” (M/S)

56.Ke8 Tf4 57.g5+ Kh5 58.Th7+ Kg6 59.Th6+ Kg7

60.h5?

Danach ist die Partie remis. Der Bg5 ist zu anfällig und der weiße König findet kein sicheres Plätzchen. Hier gewinnt 60.Kd7 paradoxerweise zwei Züge schneller als 60.Ke7. Der Gewinnplan besteht darin, mit dem König nach f5 zu gelangen und im Fall von seitlichen Schachs sich auf h5 verstecken zu können.

60…Te4+ 61.Kd7 Te5 62.Tg6+ Kh7 63.Kd6 Ta5 64.Kc7 Te5 65.Kd7 Ta5 66.Ke6 Ta6+ 67.Kf5 Txg6 ½–½

Das folgende Beispiel (S. 17) führen die Autoren mit der Bemerkung ein: «Nach der ihm in dieser Partie erteilten Lektion blieb Magnus nichts anderes übrig, als sich die Methode des ‘Ankoppelns’ des Turmes an den König und die Freibauern für den Rest seines Schachlebens zu merken. Ein Jahr später rettete er selbst ein ähnliches Endspiel.” Danach folgt unkommentiert das folgende Fragment:

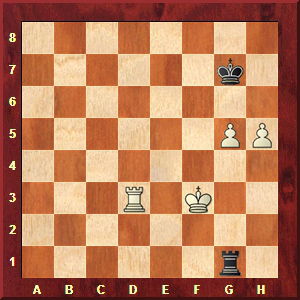

Bindrich,Falko – Carlsen,Magnus, Europameisterschaft U14 Budva, 2003

76.Tf3 Th1 77.Kg4

77.h6+ Kh7 78.g6+ Kxh6 79.Kf6+- gewinnt problemlos.

77…Tg1+ 78.Tg3 Ta1 79.Tc3 Tg1+ 80.Tg3 Ta1 81.Td3 Tg1+ 82.Kf4 Tf1+ 83.Kg4 Tg1+ 84.Kf3

So findet sich diese Partie im Buch und auch in den gängigen Datenbanken, was ich aber kaum glauben kann, denn hier remisiert der absolut auf der Hand liegende Zug 84…Txg5 sofort.

84…Tf1+ 85.Kg2 Tf5 86.Tg3 Ta5 87.Kh3 Ta1 88.Tb3 Th1+ 89.Kg4 Tg1+ 90.Kf4 Tf1+ 91.Tf3 Th1 92.Kf5 Txh5 93.Ta3 Th1 94.Ta7+ Kf8 95.Kg6 Tg1 96.Ta8+ Ke7 97.Kh6

Hier brechen die Autoren mit der Bemerkung ab: “Hier gab es für Weiß den möglichen Gewinnweg 97.Tg8! mit der Absicht Kh7 und g5-g6. Es ist ein typisches Manöver, an das man sich nützlicherweise erinnern sollte. Falko Bindrich fand es jedoch nicht, obwohl sich ihm diese Chance mehrfach bot. So endete die Partie im 115. Zug remis.” Selbst wenn gewisse Ähnlichkeiten mit dem vorherigen Beispiel nicht zu leugnen sind und man darüber spekulieren könnte, ob die Enttäuschung der Partie gegen Kedyk den jungen Norweger dazu motivierte, sich intensiver mit diesen Endspielen zu beschäftigen, was ihm hier vielleicht zu Gute kam, muss die Frage erlaubt sein, wieso die Autoren ein Beispiel abdrucken, das von Beginn an für Carlsens Gegner gewonnen war und in dem dieser lediglich den Gewinn übersah.

97…Kf7 98.Ta7+ Kg8 99.Tb7 Kf8 100.Kg6 Tg2 101.Tf7+ Kg8 102.Tg7+ Kf8 103.Th7 Kg8 104.Ta7 Kf8 105.Ta4 Tg1 106.Th4 Kg8 107.Kh6 Ta1 108.Tb4 Ta6+ 109.Kh5 Kg7 110.Tb7+ Kg8 111.Tc7 Tb6 112.Tc8+ Kg7 113.Ta8 Tc6 114.Ta7+ Kg8 115.g6 Tc1 ½–½

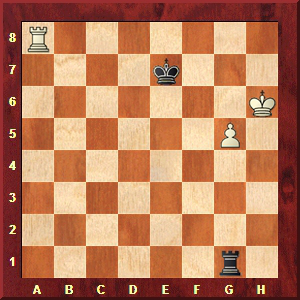

Auch die folgenden Beispiele sind nicht überzeugend. In der Partie Rosentalis-Carlsen (S. 18) fehlt zumindest eine Zeile Text in der Anmerkung «Nach 31…Ke6!? 32.Kg3 f5 33.h5 fxg4 34.hxg6 Kf6 wäre es im Falle von 34.h6? Kf7 35.Kxg4 Kg8 sogar Schwarz, der gewinnt.» In der Partie Carlsen-Aronian (S. 18-19) ist die Anmerkung zum 67. Zug: «Dieser Trick … führt zum Verlust» einfach falsch. In Wirklichkeit ist alles noch Remis (über die Frage, ob es leichtere Wege zum Remis gegeben hätte, muss man hier nicht diskutieren), zum Verlust führt erst 74.Kf3, danach spielen beide Kontrahenten nicht sauber.

Bei «Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen» handelt es sich – von einigen Ungereimtheiten abgesehen – um ein überzeugendes Werk, das den beständigen Aufstieg Carlsens über die Jugendturniere, Open und geschlossenen Turniere geringerer Kategorie bis hin zu den Vergleichen mit der Weltspitze nachzeichnet.

Auch wenn es sich hier nicht um ein Endspielbuch handelt, ist diese Häufung von Fehlern auffällig – viele von ihnen hätten durch einen einfachen Gebrauch der Tablebases vermieden werden können. In einer Betrachtung über die Endspielfähigkeiten Carlsens als Indikator für seine Spielstärke muss man gerade von solch profilierten Autoren und Trainern wie Michaltschischin und Stetsko eine größere Präzision erwarten.

Alles in allem: Abgesehen von den beschriebenen Unsauberkeiten handelt es sich um ein überzeugendes Werk, das den beständigen Aufstieg Carlsens über die Jugendturniere, Open und geschlossenen Turniere geringerer Kategorie bis hin zu den Vergleichen mit der Weltspitze nachzeichnet. Für Fans des norwegischen Schachstars stellt das Buch somit eine Pflichtlektüre dar, doch auch alle anderen Schachenthusiasten können von den geschickt ausgewählten und gut kommentierten Partien profitieren. ■

Adrian Mikhalchishin & Oleg Stetsko, Kämpfen und Siegen mit Magnus Carlsen, 320 Seiten, Olms Verlag, ISBN 978-3283010218

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

leave a comment