Kompositionswettbewerb für Kurz-Opern

.

Internationaler Kammeroper-Preis der NOA

Für den nächsten Zyklus (2012-2014) ihres Kammer-Oper-Wettbewerbes schreibt die amerikanische National Opera Association NOA erneut einen internationalen Preis aus. Gesucht sind «Kurz-Opern», die auch in Workshops oder anderen Trainingsstätten verwendet werden können. Es sollen unveröffentlichte Werke von maximal 60-minütiger Dauer und einer maximalen Besetzung von 20 Spielern eingereicht werden. Einsende-Schluss ist am 1. Mai 2012, die weiteren Details finden sich hier. ■

Für den nächsten Zyklus (2012-2014) ihres Kammer-Oper-Wettbewerbes schreibt die amerikanische National Opera Association NOA erneut einen internationalen Preis aus. Gesucht sind «Kurz-Opern», die auch in Workshops oder anderen Trainingsstätten verwendet werden können. Es sollen unveröffentlichte Werke von maximal 60-minütiger Dauer und einer maximalen Besetzung von 20 Spielern eingereicht werden. Einsende-Schluss ist am 1. Mai 2012, die weiteren Details finden sich hier. ■

.

.

Interdisziplinärer Realisierungswettbewerb «operare»

.

Kultur-Werkstatt der Begegnung

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

.

.

.

Heute vor … Jahren

.

Der Opfergang der Ungezählten:

Bernd A. Zimmermanns «Die Soldaten»

Walter Eigenmann

.

Am 15. Februar 1965 erlebt die Oper «Die Soldaten» von Bernd A. Zimmermann in Köln ihre Uraufführung. Zimmermanns Werk, eines der engagiertesten, experimentellsten und radikalsten Stücke des neueren Musik-Theaters, hat Jakob M. R Lenz’ «Komödie» über eine von der Soldateska zunächst verführte, dann fallengelassene, schließlich vergewaltigte und in die Gosse getriebene Bürgerstochter zum Gegenstand.

Am 15. Februar 1965 erlebt die Oper «Die Soldaten» von Bernd A. Zimmermann in Köln ihre Uraufführung. Zimmermanns Werk, eines der engagiertesten, experimentellsten und radikalsten Stücke des neueren Musik-Theaters, hat Jakob M. R Lenz’ «Komödie» über eine von der Soldateska zunächst verführte, dann fallengelassene, schließlich vergewaltigte und in die Gosse getriebene Bürgerstochter zum Gegenstand.

Der Komponist veröffentlicht Ende der 40-er Jahre seine ersten Werke. Und schon früh informiert sich der seinen Lebensunterhalt vorerst als Arrangeur und als Film- wie Hörspiel-Komponist verdienende Zimmermann bei den «Darmstädter Ferienkursen» über den neuesten Stand der (atonalen) Avantgarde-Techniken. 1957 wird er schließlich als Nachfolger von Frank Martin als Dozent für Komposition an die Musik-Hochschule Köln berufen. (Zu seinen ersten Schülern gehören Peter Michael Braun, Georg Kröll und Manfred Niehaus, später kommen Silvio Foretic, Georg Höller, Heinz Martin Lonquich, Dimitri Terzakis u. a. hinzu.)

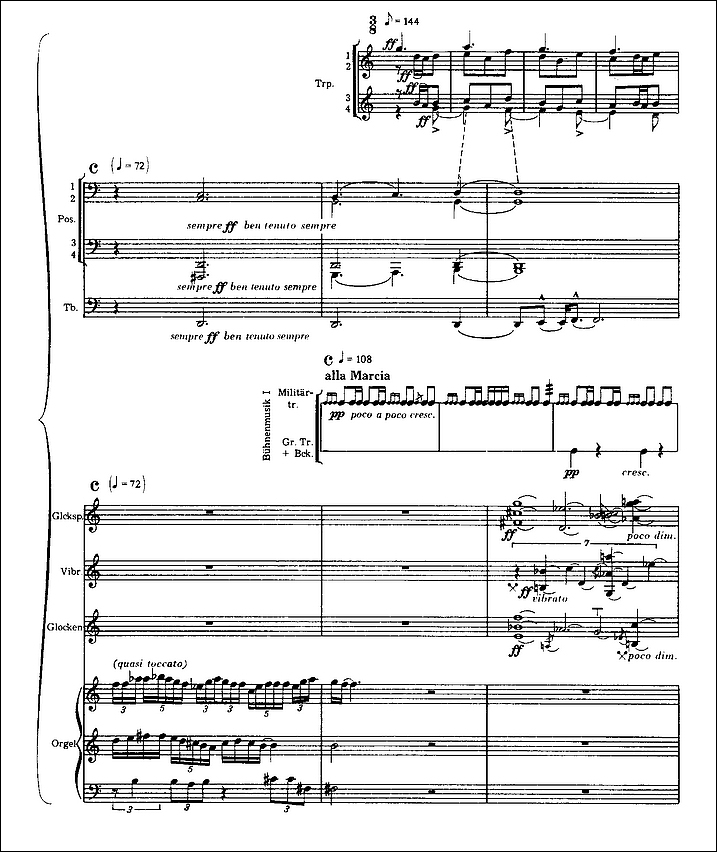

Seine «Soldaten» (Bild oben: Aufführungsplakat) stellen enorme technische, personelle und musikalische Anforderungen. Zimmermann schichtet darin mit drei verschiedenen Orchester-Ensembles musikalisch mehrere Handlungsstränge simultan über- und nebeneinander, verschränkt Jazz-Elemente mit Barock-Chorälen, enthebt die althergebrachte Theater-Trinität von Ort, Handlung und Zeit ihrer eindeutigen Zuordnung, arbeitet mit stilistisch unterschiedlichsten Musik- und Szene-Collagen, um seine musikdramatische Konzeption von der «Kugelgestalt der Zeit» zu verdeutlichen: «Späteres wird voraus- und Früheres hintangesetzt» (Zimmermann). Dabei realisiert das Werk inhaltlich wie technisch die Theater-Vision seines Schöpfers: «Das neue Theater muss ein Großraumgefüge, vielfältig moduliert sein; (…) insgesamt eine Großformation, die einer ganzen Stadtlandschaft ihr Gepräge zu verleihen vermag: Als Dokumentation einer geistigen, kulturellen Freiheit, die Theater als elementarsten Ort der Begegnung im weitesten Umfang begreift.»

Zimmermann selbst, wiewohl vielseitig theologisch, literarisch und moralphilosophisch interessiert, verneinte, dass die Sozialkritik am menschenzerstörenden Soldaten-Milieu eine besondere Rolle in diesem seinem Hauptwerk spiele. Doch anfangs 1946 schreibt er mit Blick auf das zurückliegende letzte Kriegsjahr, und fast alttestamentarisch: «O Deutschland, was ist aus Dir geworden? Wie ist Dein Volk zuschanden geworden, an sich selbst zunichte gegangen, wie wütet selbst Dein Volk gegen das eigenen Blut…[…] Ist es nicht Angst und Not, Unsicherheit und Schrecken, die am Horizonte unserer Zukunft stehen wie dunkle Wetter und Wolken vor der untergehenden Sonne?» Die pessimistische Grundhaltung, eine permanente Trauer um das «zwecklos geopferte und sinnlos dahingegangene… der Opfergang der Ungezählten» durchzieht das gesamte spätere Leben und Lebenswerk des Musikers Zimmermann. Am Schluss seiner «Soldaten», wo verschiedene Tonband-Einspielungen die Szene erweitern, ertönen bei der letzten Szene zwischen Marie und ihrem Vater Militärkommandos in den Sprachen der sieben hauptsächlich am Zweiten Weltkrieg beteiligten Ländern, unter Beimischung von angreifenden Fliegern, Panzern, Raketengeschossen und Bomben-Detonationen. «Das, was mich vor allem zu den ‘Soldaten’ geführt hat, ist der Umstand […], wie in einer exemplarischen, alle Beteiligten umfassenden Situation Menschen […], wie wir ihnen zu allen Zeiten begegnen können, einem Geschehen unterworfen sind, dem sie nicht entgehen können: Unschuldig schuldig.» bemerkt Zimmermann mal zu seiner Oper.

Zimmermann selbst, wiewohl vielseitig theologisch, literarisch und moralphilosophisch interessiert, verneinte, dass die Sozialkritik am menschenzerstörenden Soldaten-Milieu eine besondere Rolle in diesem seinem Hauptwerk spiele. Doch anfangs 1946 schreibt er mit Blick auf das zurückliegende letzte Kriegsjahr, und fast alttestamentarisch: «O Deutschland, was ist aus Dir geworden? Wie ist Dein Volk zuschanden geworden, an sich selbst zunichte gegangen, wie wütet selbst Dein Volk gegen das eigenen Blut…[…] Ist es nicht Angst und Not, Unsicherheit und Schrecken, die am Horizonte unserer Zukunft stehen wie dunkle Wetter und Wolken vor der untergehenden Sonne?» Die pessimistische Grundhaltung, eine permanente Trauer um das «zwecklos geopferte und sinnlos dahingegangene… der Opfergang der Ungezählten» durchzieht das gesamte spätere Leben und Lebenswerk des Musikers Zimmermann. Am Schluss seiner «Soldaten», wo verschiedene Tonband-Einspielungen die Szene erweitern, ertönen bei der letzten Szene zwischen Marie und ihrem Vater Militärkommandos in den Sprachen der sieben hauptsächlich am Zweiten Weltkrieg beteiligten Ländern, unter Beimischung von angreifenden Fliegern, Panzern, Raketengeschossen und Bomben-Detonationen. «Das, was mich vor allem zu den ‘Soldaten’ geführt hat, ist der Umstand […], wie in einer exemplarischen, alle Beteiligten umfassenden Situation Menschen […], wie wir ihnen zu allen Zeiten begegnen können, einem Geschehen unterworfen sind, dem sie nicht entgehen können: Unschuldig schuldig.» bemerkt Zimmermann mal zu seiner Oper.

Das zweieinhalbstündige Werk, hochexpressive Bühnenmusik und schwer zu realisieren, wurde vom damaligen Kölner Opern-Chef Wolfgang Sawallisch als «unspielbar» abgelehnt. Inzwischen ist es dennoch erstaunlicherweise zu einem der erfolgreichsten Vertreter seiner Gattung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts avanciert.

Bernd Alois Zimmermann starb am 10. August 1970 in Frechen-Königsdorf bei Köln; einer unheilbaren Krankheit wegen wählte er den Freitod. ■

.

.

.

Der Chor in der romantischen Oper

.

Vom «Gefangenen»-Chor zum «Zigeuner»-Kolorit

Walter Eigenmann

.

Die «romantische» Oper, also jene musiktheatralische Ausprägung, welche die «ernste» Bühnenmusik fast des gesamten 19. Jahrhunderts beherrschte, ist sowohl stilistisch wie inhaltlich nicht einheitlich zu fassen.

Zwischen etwa Carl Maria von Webers «deutsch»-volksliedhaft gehaltenem «Freischütz» (1821 uraufgeführt) und Bizets «französisch»-effektreicher «Carmen» (1875) oder zwischen der chromatisch stark gebrochenen, «dramatischen» Harmonik in Wagners «Tannhäuser» (1845) und dem italienisch-glutvollen, populären Arien-Melos z.B. eines Verdi-«Trovatore» liegen Welten. – Schon der (ursprünglich literarisch gemeinte) Begriff der «Romantik» ist ideengeschichtlich widersprüchlich. Immerhin sind etwa, in deutlichem Unterschied zur vorausgegangenen «Klassik», ein extremes Ausdrucksbedürfnis, die Entgrenzung des Subjekts, eine teils beinahe märchen-hafte Weltsicht, die naturbezogene Idyllik, sowie die Forderung nach Originalität und Neuheit der Werke, gekoppelt mit historisierenden Tendenzen, als die wesentlichen ( wenn hier auch stark vereinfachten) Stichworte im «Programm» der Romantiker zu nennen.

Der Chor nicht als Handlungs-Träger, sondern als Erzähl-Instanz: Chalkidische Frauen in Euripides’ «Iphigenie in Aulis» (Mannheimer National-Theater 2002)

Als ein besonders facettenreicher Aspekt der Oper im 19. Jahrhundert müssen außerdem, als Ausdruck der damaligen allgemeinen Besinnung auf das «geschichtliche Erbe», noch ihre «national-romantischen» Strömungen – die italienischen (Verdi), deutschen (Wagner), französischen (Bizet) und slawischen (Smetana) «Schulen» – mit je spezifischem Klang- und Melodien-Kolorit erwähnt werden.

Dem Chor kommt dabei in der romantischen Oper, ausgehend von seiner wichtigen Rolle in der griechischen Tragödie, den geistlichen und weltlichen Spielen des Mittelalters oder den Masken- und Triumphzügen der Renaissance, eine besondere, teils gar tragende Bedeutung zu. Gerade in der Romantik wird er nicht selten zum eigentlichen Verkünder und Träger des «politischen» Gehalts einer Oper, oft zum triumphalen Massen-Spektakel, welches die Botschaft(en) des Werkes hundertköpfig multiplizieren soll.

Chor in einer «Nabucco»-Aufführung der Schlesischen Nationaloper in Eberswalde 2004

Als beispielsweise 1842 in Mailand erstmals Verdis weltberühmter Gefangenen-Chor aus «Nabucco» («Va pensiero sull’ali dorate» / «Flieg, Gedanke, auf goldnen Flügeln») erklang, wusste ganz Italien sofort, für welchen Kampf dieser Hilferuf stand; «Va pensiero» wurde zum musikalischen Banner des Risorgimento – und blieb bis heute die heimliche Nationalhymne Italiens… ♦

(Über die Bedeutung des spezifisch Politischen in der frühromantischen Oper siehe auch hier: «La Muette de Portici»)

Ritter-Chor im «Sängerkrieg» aus Wagners «Tannhäuser»

leave a comment