Das Zitat der Woche

.

Über die sozialstaatliche Repression der Workfare-Politik

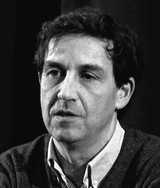

Kurt Wyss

.

Bei Workfare geht es entgegen dem mit der entsprechenden Sozialpolitik propagierten Vorsatz nicht um Integration, sondern darum, Integration vorzutäuschen und auf diesem Weg den sozialen Ausschluss der erwerbslosen Personen erst recht – wobei dieses dann freilich nicht offen gelegt wird – zu besiegeln. Die Täuschung wird dadurch erzeugt, dass in Rechtfertigung und Durchführung von Workfare so getan wird, als ob die Frage von Integration und Ausschluss einzig vom Willen der einzelnen Person abhänge, es also in Verhinderung eines drohenden sozialen Ausschlusses primär darum zu gehen habe, den Willen der Betroffenen – und das ist genuin Workfare – in einer bestimmten Weise zu zwingen. Indem der soziale Ausschluss der Menschen nun aber primär von den Mechanismen des kapitalistischen Systems und eben gerade nicht vom Willen der Betroffenen abhängig ist, man im Rahmen der Workfare-Politik jene ursächlichen Mechanismen aber genau unberührt lässt, ergibt es sich zwangsläufig, dass die Workfare-Massnahmen – und das wird durch die empirische Forschung auch beständig bestätigt – hinsichtlich Wiedereingliederung in den >normalen< Erwerbsprozess scheitern. Die allermeisten Unternehmen sind in einer durchkapitalisierten Gesellschaft an langzeitarbeitslos gemachten Menschen in aller Regel nicht mehr oder nur sehr bedingt überhaupt noch interessiert. Es stehen immer >Bessere< zur Wahl. Das diesbezüglich zwangsläufige Scheitern von Workface kann nun aber – und das wird mit Workfare auch bezweckt – als die Schuld derjenigen ausgelegt werden, denen es trotz der ganzen so genannten Integrationsmassnahmen nicht gelungen ist, wieder eine reguläre Erwerbsarbeit zu finden. Sie erscheinen dann als die aus eigener Schuld Gescheiterten.

Das movens des Kapitals, die Erzielung von Mehrwert, verdankt sich im Kern – vereinfacht gesagt – der Differenz zwischen der Entlöhnung der Arbeitskraft sowie allgemein der Arbeitskosten und dem Wert der vermittels der Arbeitskraft produzierten Ware. Die Differenz respektive der Mehrwert werden umso grösser, je geringer die Entlöhnung der Arbeitskraft und allgemein die Arbeitskosten. je grösser der zu erzielende Mehrwert respektive je geringer die Entlöhnung der Arbeitskraft und je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto knapper sind die Ressourcen, über welche die ihre Arbeitskraft verkaufenden Menschen verfügen und desto schwerer fällt es ihnen, sich – neben der Arbeit – körperlich und psychisch genügend und auf genügend lange Dauer zu rekonstituieren. Desto schneller ist dann aber auch die Arbeitskraft verausgabt, werden die Betreffenden entlassen und durch andere ersetzt. Allerdings kommt es zu Entlassungen auch ganz unabhängig vom Stand der Arbeitskraft entweder deshalb, weil von Unternehmen mittels der bisher genutzten Arbeitskräfte und im Verhältnis zur Konkurrenz kein Profit oder nicht genügend Profit mehr gemacht werden kann – das ist alles sehr relativ -, oder weil allein mittels Entlassungen die scheinbare oder wirkliche Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens und also deren Wert sowie deren Möglichkeiten am Kapitalmarkt gesteigert werden können. Da die Menschen sich – naheliegenderweise – nun aber nicht einfach so diesen Ausbeutungs- respektive Entlassungsprozessen aussetzen, bedarf es eines bestimmten sozialen Drucks, damit sie es doch tun. Einerseits muss dafür gesorgt sein, dass die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellenden Menschen sich wirklich bis ins Letzte ausbeuten lassen und immer wieder neu ausbeuten lassen, andererseits dafür, dass für die Massen von Erwerbslosen Alternativen zum >normalen< Erwerbsleben nicht im Geringsten aufscheinen, sie einem beständigen Druck zur völligen Verausgabung ihrer Arbeitskraft ausgesetzt bleiben. Dieser Druck – so wäre in einer ersten Begriffsbestimmung zu sagen – wird vermittels der Workfare-Politik aufrecht erhalten, einer Politik, in welchem der Sozialstaat ganz in den Dienst des Kapitals gestellt ist und – in diesem Dienst – die von Erwerbslosigkeit und Armut betroffenen Menschen in Permanenz unter Druck setzt. Workfare ist entsprechend in jenen historischen Phasen am ehesten zu erwarten, in denen das Kapital sich neu durchsetzt, ihm hinsichtlich der Ausbeutung der Arbeitskraft von Menschen – wie im globalisierten Kapitalismus der Gegenwart – praktisch keine politischen Grenzen gesetzt sind. ■

Aus Kurt Wyss, Workfare – Sozialstaatliche Repression im Dienst des globalisierten Kapitalismus, Verlag edition 8, Zürich 2007

.

.

.

Das Zitat der der Woche

.

Von der Notwendigkeit des Handelns

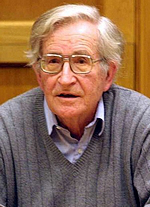

Noam Chomsky

.

Wer nichts weiß, kann niemanden verraten. Er geht sorglos durchs Leben. Wir aber, die wir in einer Tradition stehen – der europäischen – und diese Tradition fortsetzen, wir haben mit Wissen und Einsicht, wir haben bei vollem Bewusstsein betrogen; wir haben die Kriege sorgfältig analysiert, bevor sie erklärt wurden. Aber wir haben sie nicht verhindert. (Und viele von uns wurden zu deren Propagandisten, sobald sie erklärt waren.) Wir beschreiben, wie die Armen von den Reichen ausgeplündert werden. Und wir leben unter den Reichen. Wir leben von der Beute und verkuppeln den Reichen Ideen.

Noam Chomsky

Wir haben Folterungen beschrieben und unsere Namen unter Resolutionen gegen die Folter gesetzt, aber wir haben sie nicht verhindert. (Und wir selber wurden zu Folterknechten, wenn höhere Interessen das verlangten, und machten uns zu den Ideologen der Tortur.) Und nun analysieren wir wieder die Weltlage, wir schreiben über die Kriege und erklären, warum die Massen arm sind und hungern. Aber mehr tun wir nicht. Wir sind nicht die Träger des Bewusstseins. Wir sind die Huren des Verstandes.

Aus Noam Chomsky, Über Erkenntnis und Freiheit, Suhrkamp/Frankfurt 1973

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über den Neoliberalismus

Urs Marti

.

Konflikte nehmen in einer Gesellschaft im gleichen Maß zu wie der Abstand zwischen Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht; auf dieser Einsicht baut das politische Denken seit Jahrtausenden auf. Manche Indizien sprechen dafür, dass es um die Stabilität moderner Gesellschaften nicht zum Besten steht. Gewiss, die revolutionäre Linke ist, wo sie überhaupt eine Rolle spielt, minoritär, von einigen lateinamerikanischen Ländern vielleicht abgesehen. Doch dem Neoliberalismus als der derzeit wohl konsistentesten Doktrin zur Verteidigung der kapitalistischen Marktwirtschaft ist es bislang nicht gelungen, ein konsensfähiges politisches Projekt zu formulieren oder gar umzusetzen. Derweil nimmt der Abstand zwischen Reich und Arm absurde Ausmaße an, der Mittelstand fürchtet den Abstieg, und niemand kann sich mit der Hoffnung trösten, der Markt belohne Fleiß und bestrafe Faulheit […]

Indizien der Destabilisierung sind derzeit aber nicht revolutionäre Bewegungen, eher Pathologien unterschiedlicher Art, Frustrationen und Ressentiments. Demokratische Verfahren mutieren zu marktähnlichen Mechanismen, und häufig drängt sich der Eindruck auf, nachgefragt wurde primär, was den größten Unterhaltungswert verspricht. Beliebt ist der grobe Ton, das Aufhetzen, die Verunglimpfung und moralische Diskreditierung der Gegenseite. Es entbehrt nicht der Ironie, wenn in einem Klima der permanenten Mobilisierung gegen ganze Menschengruppen, denen das Recht auf Partizipation und Inklusion abgesprochen wird, linke Argumente als bloßer Ausdruck einer veralteten Ideologie des Klassenkampfs «widerlegt» werden. Der Klassenkampf ist keine Erfindung der Linken, allenfalls besitzt, wer linke Anliegen vertritt, ein etwas feineres Sensorium für das soziale Konfliktpotenzial, das in der Unvereinbarkeit von Interessen liegt. Dieses Potenzial wird durch weltfremde Utopien einer ausschließlich aus Eigentümern, Konsumenten und Investoren bestehenden Gemeinschaft nicht entschärft. Während die als Neoliberalismus bezeichnete Doktrin in ihrem Selbstverständnis eher eine Wissenschaftskritik ist als eine Wissenschaft, sind ökonomische Theorien, auf die er sich stützt, in den letzten Jahrzehnten regelmäßig falsifiziert worden. Statt sich jedoch mit empirischen Falsifikationen auseinanderzusetzen, ziehen es Neoliberale vor, jeden Versuch, aufgrund rationaler Reflexion alternative Ordnungen zu entwerfen, der Sünde des »Konstruktivismus« zu bezichtigen.

Wenn Krisensymptome nicht oder nur verzehrt wahrgenommen werden, so auch deshalb, weil rationale Diskussionen über die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit von Alternativen im politischen Tagesstreit kaum auf Interesse stoßen. In dieser Situation hat die revolutionäre Linke naturgemäß einen schweren Stand. Ihre Konzeption eines freiheitlichen Sozialismus ist vorderhand nicht mehr als eine Hypothese, und Projekte einer revolutionären Politik können nicht mehrheitsfähig werden, wenn es nicht gelingt, den die politische Auseinandersetzung prägenden Irratiopalismus zu überwinden. Immerhin ist zu konstatieren, dass zumindest in der akademischen Welt die Bereitschaft, Marx’ Theorie ernsthaft zu diskutieren, zugenommen hat. In einem kürzlich erschienenen Buch, dessen Herausgeber man wohl dem Lager der Ordoliberalen zurechnen darf, steht zu lesen, Marx habe den zeitgenössischen Liberalismus gerade deshalb abgelehnt, weil ihm die individuelle Freiheit so überaus wichtig gewesen sei. Ebenso wird konstatiert, sein Werk biete «eine lebhaft sprudelnde Quelle der Inspiration, aus der freilich – wenn nicht alles täuscht – gegenwärtig kaum geschöpft wird» (Pies/Leschke: Karl Marx’ kommunistischer Individualismus, Tübingen 2005). Diesem Befund kann man nur beipflichten.

Revolution heißt Veränderung sozialer Institutionen, Neuverteilung der Macht mittels Neudefinition von Rechten, insbesondere Partizipations- und Eigentumsrechten. Revolution in diesem Sinne hat nichts zu tun mit einer moralischen Läuterung oder einer kulturellen Wiedergeburt. Der Liberalismus ist für den Marxismus eine notwendige Stufe der Zivilisationsgeschichte, hinter die zurückzugehen so sinnlos wie verhängnisvoll wäre. Die Revolution verändert nicht den Menschen, sie schafft ein anderes Anreizsystem, sie verändert die Bedingungen, unter denen Menschen handeln, sich entfalten, Wissen sammeln und nutzen können, sie zielt auf die Schaffung neuer Formen der Kooperation, worin in den Worten von Marx und Engels «die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist». ♦Aus Urs Marti, Freiheit, Recht und Revolution, in: Zukunft der Demokratie, Das postkapitalistische Projekt, Rotpunkt Verlag 2008

.

.

.

.

.

.

Aufgeschnappt

.

Kultur-Motion von Luc Recordon:

«In der Wirtschaftskrise die Kultur fördern!»

.

Der bekannte Lausanner Ständerat Luc Recordon – Ende 2008 war er offizieller Bundesrats-Kandidat der Grünen Partei Schweiz – hat im Parlament eine Motion eingereicht, welche unter dem Titel «In der einsetzenden wirtschaftlichen Krise die Kultur unterstützen» die Forderung an die Landesregierung stellt, «ein umfangreiches und rasch umsetzbares Programm zur Unterstützung der verschiedenen Kultursparten in der Schweiz auf die Beine zu stellen.»

In seiner kürzlichen Reaktion auf Recordons Vorstoß winkte der Bundesrat bereits ab – mit dem etwas wirren, hilflos wirkenden Hinweis darauf, dass ja das Budget 2009 im «Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege» um 9 Millionen Franken erhöht worden sei und diese Zusatzmittel für die Erhaltung denkmalgeschützter Objekte eingesetzt würde, wodurch «die Auftragslage der auf Denkmalpflege spezialisierten Bauunternehmen positiv beeinflusst» würde… Weitere spezifische Konjunkturmassnahmen im Kulturbereich seien jedenfalls nicht angezeigt.

Für das Schweizer Kulturleben – ob in Musik, Literatur, Film, Tanz oder Theater u.v.a. – bleibt also nur zu offen, dass diese intelligente Initiative aus dem Waadtland in den Rats- und Wandelhallen Berns auf offenere Ohren stößt als bei der zaghaften, um nicht zu sagen verzagten Exekutive des Landes…

Wir geben nachfolgend den Wortlaut der Motion wieder, um die kulturpolitisch weitsichtige Perspektive des Textes zu dokumentieren. (gm)

Eingereichter Text

Der Bundesrat wird beauftragt, ein umfangreiches und rasch umsetzbares Programm zur Unterstützung der verschiedenen Kultursparten in der Schweiz auf die Beine zu stellen.Begründung

Die Finanzkrise zieht eine Rezession nach sich. Diese kommt unweigerlich und könnte schlimmer ausfallen als befürchtet (auch deshalb, weil aus dem Finanzsektor weitere schlechte Nachrichten zu vermelden sind: Fälligkeiten von Subprime-Darlehen im Februar und im August 2009, verschärfte Unterdeckung von Kreditkarten in den USA, Platzen weiterer betrügerischer Blasen wie derjenigen von Madoff usw.). Nun zeigt die Erfahrung aber, dass Unentschlossenheit und abwartendes Verhalten in konjunkturpolitischen Fragen desaströs sind.Der Staat muss sehr rasch handeln – das sagt etwa der Wirtschafts-Nobelpreisträger 2008, Paul Krugman. Denn jede konjunkturpolitische Massnahme braucht eine gewisse Zeit, bis sie ihre Wirkung entfaltet, und jede starke Veränderung eines ökonomischen Zyklus wirkt selbstverstärkend, also prozyklisch («Schneeballeffekt»). Diesen Effekt muss man so früh wie möglich brechen. Nach Krugman müssen die Mittel, die in die Wirtschaft gepumpt werden, umfangreich sein, wenn sie wirken sollen: Es braucht 2 bis 4 Prozent des BIP, d. h. für die Schweiz zwischen 8 und 15 Milliarden Franken. Es ist ganz klar, dass die Exportwirtschaft unterstützt werden muss, aber das reicht nicht aus. Wenn es darum geht, öffentliche Gelder sinnvoll einzusetzen, wird der Kulturbereich regelmässig unterschätzt. Die gegenwärtige Situation ist deshalb günstig, um diesem Mangel abzuhelfen. Es sollen alle Mittel und Wege geprüft werden, wie die verschiedenen Sparten der Kultur gefördert werden können. Diese leisten einen beträchtlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes im weitesten Sinn. Zu bedenken ist etwa, dass die Kultur nicht unerheblich den Konsum und den Tourismus ankurbeln hilft. Dabei spielen die verschiedensten Bereiche eine Rolle: Film, Theater, Literatur, Tanz, Musik, bildende Künste, Fotografie, Verlags- und Druckwesen usw. Zu erwähnen sind auch die günstigen Auswirkungen staatlicher Kulturförderung auf die oft schwierigen finanziellen Verhältnisse der Kulturschaffenden und anderer im Kulturbereich tätiger Personen. Schliesslich sollte auch der Wert der internationalen Ausstrahlung unserer Kultur in Betracht gezogen werden.

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über das Recht und die Macht

Blaise Pascal

Es ist gerecht, daß befolgt wird, was gerecht ist; notwendig ist, daß man dem, was mächtiger ist, folgt. Das Recht ohne Macht ist machtlos; die Macht ohne Recht ist tyrannisch. Dem Recht, das keine Macht hat, wird widersprochen, weil es immer Verbrecher gibt; die Macht ohne Recht ist auf der Anklagebank. Also muß man das Recht und die Macht verbinden und dafür sorgen, daß das, was Recht ist, mächtig und das, was mächtig ist, gerecht sei.

Das Recht kann bestritten werden, die Macht ist deutlich kenntlich und unbestritten. So konnte man dem Recht nicht zur Macht verhelfen, weil die Macht das Recht bestritt und behauptete, es sei unrecht, und behauptete, sie wäre es, die das Recht sei. Und da man nicht erreichen konnte, daß das, was recht ist, mächtig sei, machte man das, was mächtig ist, Rechtens.

Allgemein gültig sind allein die Landesgesetze für die üblichen Vorkommnisse und der Mehrheitsbeschluß für die andern Fälle. Woher kommt das? Durch die Macht, die dabei ist. Das ist auch der Grund, daß die Könige, die ihre Macht woanders herhaben, nicht der Ansicht der Mehrheit der Minister folgen.

Gleichheit im Besitz ist fraglos gerecht, aber… Da man es nicht schaffen konnte, daß dem Gesetz zu gehorchen Macht sei, erreichte man es, daß der Macht zu gehorchen Recht sei; da man dem Recht nicht zur Macht verhelfen konnte, hat man die Macht Rechtens erklärt, damit Recht und Macht verbunden seien, und damit Friede sei, der das höchste Gut ist.

Aus: Blaise Pascal, Pensées (1669), Lambert Schneider Verlag 1972

Das Zitat der Woche

.

Europa: Lähmung durch Einheit

Emmanuel Todd

.

Man muss kein Historiker oder Anthropologe sein, um in der Konzeption des europäischen Währungsprojektes an sich eine Missachtung der Realität zu erkennen, wie sie für alle Ideologien kennzeichnend ist. Die im Anschluss an Robert Mundell zur Theorie der «optimalen Zonen» arbeitenden Ökonomen betonen, dass ein vereinheitlichter Arbeitsmarkt für die Festlegung eines Währungsraums unabdingbar ist. Ein Mindestmaß an Empirie zeigt, dass die meisten Deutschen deutsch, die meisten Franzosen französisch sprechen und mit Ausnahme der Flamen, Wallonen, Österreicher und Irländer jedes Volk, das zur Europäischen Union gehört, seine eigene Sprache besitzt. Die Sprachgrenzen führen selbst in der Schweiz dazu, dass zwischen den Arbeitsmärkten kein Austausch stattfindet. Die allermeisten Menschen haben, solange sie in einer Nation mit annehmbarem Wohlstand leben, nicht das Bedürfnis, in ein Land zu emigrieren, dessen Sprache sie nicht kennen. Der geringe demographische Druck auf dem europäischen Kontinent verringert im Übrigen die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen den europäischen Nationen zu Migrationsbewegungen kommen wird, und fördert gleichzeitig die Einreise von Ausländern aus ferneren Regionen in alle Industrieländer. Je nach Wohnsitz werden die Immigranten also germanisiert, französisiert, italienisiert, anglisiert oder dänifiziert, ohne dass dabei je ein europäisierter Immigrant herausgekommen wäre. Denn eine europäische Sprache und Kultur gibt es nicht.

Das ist die bittere Wahrheit der demographischen und sprachlichen Realität. Die Einheitswährung soll ein Instrument von Transaktionen zwischen Individuen sein, die in Untereinheiten zusammengefasst sind, zwischen denen hinsichtlich des Angebots und der Nachfrage an Arbeitern kein direkter Austausch stattfindet.

Jenseits dieses Widerspruchs, der für Ökonomen und vielleicht sogar für Spitzenbeamte einsichtig ist, zeigt ein die anthropologische Strukturiertheit menschlicher Gruppen berücksichtigender Begriff von Wirtschaft, dass es mit der Einführung der Einheitswährung zu weiteren praktischen Unvereinbarkeiten in der Verwaltung kommen wird, die nicht weniger gravierend sind. Er hilft verstehen, was in Europa seit rund zehn bis fünfzehn Jahren tatsächlich vor sich geht. In einer entwickelten Welt, deren Wachstumsraten im gleichen Maß sinken, wie sich der Freihandel ausbreitet, stellt der alte Kontinent, in dessen Zentrum der stabile französisch-deutsche Währungsraum einen Pol der Stagnation darstellt, einen Grenzfall gestörten Funktionierens dar. Es wird immer deutlicher, dass die europäischen Regierungen zu dieser Lähmung beigetragen haben, indem sie um jeden Preis die Stabilität der Währungsparitäten zwischen den EU-Ländern anstrebten. Da die Nationen von Natur aus unterschiedlich sind und jede ihren eigenen Währungsstil braucht, konnte die Konvergenz jenen Staaten nur schaden, die gegen ihre Natur ankämpfen mussten. ♦

Aus: Emmanuel Todd, Die neoliberale Illusion, Über die Stagnation der entwickelten Gesellschaften, Rotpunkt Verlag 1999

Mauer-Bau und Sex-Revolution

.

Rudolf Großkopff: «Unsere 60er Jahre»

Flower-Power, Sexuelle Revolution, DDR-Mauerbau, Außerparlamentarische Opposition, Spiegel-Affäre, Contergan-Skandal, Prager Frühling, Mini-Rock: Der Stich- und Reizwörter im Zusammenhang mit den sog. «60ern» sind viele. Und kulturgeschichtlich bedeutsame. Dieses Jahrzehnt der Veränderungen weltweit arbeitet nun eine große, sechsteilige ARD-Politserie auf.

Flower-Power, Sexuelle Revolution, DDR-Mauerbau, Außerparlamentarische Opposition, Spiegel-Affäre, Contergan-Skandal, Prager Frühling, Mini-Rock: Der Stich- und Reizwörter im Zusammenhang mit den sog. «60ern» sind viele. Und kulturgeschichtlich bedeutsame. Dieses Jahrzehnt der Veränderungen weltweit arbeitet nun eine große, sechsteilige ARD-Politserie auf.

Das Begleitbuch zur TV-Serie «Unsere 60er Jahre» (Herbst 2007) des Berliner Publizisten und Historikers Rudolf Großkopff zeigt über die TV-Filme hinaus, wie die globalen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen sich direkt in den Erlebnissen und und Schicksalen zahlreicher Einzelbiographien spiegelten, wobei Autor Großkopff dabei die persönliche Erfahrungen seiner Zeitzeugen mit den «großen» geschichtlichen Ereignissen verwebt. Der Band besticht weniger durch üppige Bild-Illustrierung denn durch historisch vielfältig dokumentierte, den «Geist» der Sechziger differenziert beleuchtende Text-Beiträge. Eine willkommene, die Thematik-Diskussion durchaus bereichernde Edition. (gm/07)

Rudolf Großkopff, Unsere 60er Jahre, Das Buch zur ARD-Serie, Eichborn Verlag, 304 Seiten, ISBN 978-3821856827

Schach-Genie Kasparow in Sachen Erfolg

.

«Strategie und die Kunst zu leben»

«Schach lehrt Logik, Konzentration, Entschlossenheit und Phantasie, es ist der beste Lehrmeister in Sachen Erfolg», so das Schach-Genie Garri Kasparow. Sein Buch zeigt, welche Lösungen das Spiel der Könige für die Herausforderungen des Lebens bereithält. «Ich konnte Schach spielen, bevor ich eine Ahnung vom Leben hatte. Als ich mit den Tücken des Daseins konfrontiert wurde, gab es keine Situation, die ich nicht vom Schach her kannte», sagt Garri Kasparow, der wohl beste Spieler aller Zeiten, Schachweltmeister von 1985 bis 2000. Mit sechs Jahren begann er in der Küche der Eltern Schach zu spielen, es folgte eine beispiellose Profi-Karriere.

«Schach lehrt Logik, Konzentration, Entschlossenheit und Phantasie, es ist der beste Lehrmeister in Sachen Erfolg», so das Schach-Genie Garri Kasparow. Sein Buch zeigt, welche Lösungen das Spiel der Könige für die Herausforderungen des Lebens bereithält. «Ich konnte Schach spielen, bevor ich eine Ahnung vom Leben hatte. Als ich mit den Tücken des Daseins konfrontiert wurde, gab es keine Situation, die ich nicht vom Schach her kannte», sagt Garri Kasparow, der wohl beste Spieler aller Zeiten, Schachweltmeister von 1985 bis 2000. Mit sechs Jahren begann er in der Küche der Eltern Schach zu spielen, es folgte eine beispiellose Profi-Karriere.

Kasparows Spiel gilt als besonders kreativ, angriffslustig und risikofreudig, er ist berühmt dafür, schwierige Situationen durch glänzende Analysen und temporeiche Züge zu meistern. Wie keiner weiß der charismatische Russe, der sich inzwischen neuen Herausforderungen in der Politik stellt, wie man einen Vorteil nutzt, sich offensiv verteidigt, den richtigen Moment erkennt. (Verlagsinfo) ■

Garri Kasparow: Strategie und die Kunst zu leben, Von einem Schachgenie lernen, Piper Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3492047852

.

.

Analyse des Fanatismus

.

A. Meddeb: «Die Krankheit des Islam»

«Das spektakuläre Attentat vom 11. September 2001, das die Vereinigten Staaten ins Herz traf, ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen, begangen von Islamisten, Höhepunkt einer Serie von Terrorakten mit stetig ansteigender Kurve, die nach meinem Dafürhalten im Jahr 1979 beginnt, mit dem Triumph Khomeinis im Iran und dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Beides waren Ereignisse mit weitreichenden Folgen, welche die fundamentalistischen Bewegungen stärkten und ihnen dabei halfen, ihre Ideologie zu verbreiten. Wenn man begreifen möchte, wie diese Ideologie entstanden ist, muss man sich weit zurück in die Vergangenheit begeben.»

«Das spektakuläre Attentat vom 11. September 2001, das die Vereinigten Staaten ins Herz traf, ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen, begangen von Islamisten, Höhepunkt einer Serie von Terrorakten mit stetig ansteigender Kurve, die nach meinem Dafürhalten im Jahr 1979 beginnt, mit dem Triumph Khomeinis im Iran und dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Beides waren Ereignisse mit weitreichenden Folgen, welche die fundamentalistischen Bewegungen stärkten und ihnen dabei halfen, ihre Ideologie zu verbreiten. Wenn man begreifen möchte, wie diese Ideologie entstanden ist, muss man sich weit zurück in die Vergangenheit begeben.»

So beginnt «Die Krankheit des Islam», ein passioniert geschriebenes Plädoyer des Islam-Experten und Schriftstellers Abdelwahab Meddeb (geb. 1946 in Tunis) für einen «neuen» Islam. Die höchst kenntnisreich, von Humanismus durchdrungene, historisch detaillreich grundierte Abhandlung streitet einerseits durchaus für die alte Tradition der Toleranz im Islam, schonunglos werden aber auch die (religiösen und soziologischen) Wurzeln jener islamistischen Selbstzerstörung offengelegt, welche zum Fundamentalismus und zum Fanatismus führen.

Das Credo Meddebs: Der Islam muss sich der Herausforderung der Aufklärung stellen. «Es gehört zu den Aufgaben des Schriftstellers, die eigenen Leute auf ihre Verirrungen aufmerksam zu machen. Ich möchte sozusagen vor der eigenen Tür kehren», formuliert der Autor die tiefere Intention seiner jüngsten, international mehrfach preisgekrönten Abhandlung. Der Band ist in vier große Teile gegliedert: 1. «Der Islam hat den Machtverlust nicht verkraftet»; 2. «Genealogie des Fundamentalismus»; 3. «Fundamentalismus kontra Okzident»; 4. «Der Ausschluss des Islam durch den Westen».

Ein mutiges Buch; Wen diese immer brennendere Thematik genauer interessiert, liest es mit Gewinn. (Walter Eigenmann)

Abdelwahab Meddeb: Die Krankheit des Islam, Unionsverlag, 252 Seiten, ISBN 978-3-293-20396-9

leave a comment