K.Müller & R.Knaak: «222 Eröffnungsfallen nach 1.d4»

.

Von den Rein- und Ausfällen in der Schach-Eröffnung

Walter Eigenmann

.

Monographien über Eröffnungsfallen haben in der vielhundertjährigen bzw. abertausendteiligen Schach-Bibliographie eine verschwindend kurze Ahnen-Reihe: Neben den beiden (noch heute vielzitierten) Klassikern von Emil Gelenczei («200 Eröffnungsfallen»/1964 und «200 neue Eröffnungsfallen»/1973), Eugen Snosko-Borowskys «Eröffnungsfallen am Schachbrett» (1938), A. Roismans «400 Kurzpartien» (1982) und ein paar ähnlichen «Shorties»-Anthologien sowie einigen spezifischen Test-Sammlungen (z.B. G. Treppners «Testbuch der Eröffnungsfallen») wurde das gleichermaßen lehrreiche wie amüsante Feld der «Opening Traps» erstaunlicherweise in den letzten Jahrzehnten von den Theoretikern kaum beackert.

Monographien über Eröffnungsfallen haben in der vielhundertjährigen bzw. abertausendteiligen Schach-Bibliographie eine verschwindend kurze Ahnen-Reihe: Neben den beiden (noch heute vielzitierten) Klassikern von Emil Gelenczei («200 Eröffnungsfallen»/1964 und «200 neue Eröffnungsfallen»/1973), Eugen Snosko-Borowskys «Eröffnungsfallen am Schachbrett» (1938), A. Roismans «400 Kurzpartien» (1982) und ein paar ähnlichen «Shorties»-Anthologien sowie einigen spezifischen Test-Sammlungen (z.B. G. Treppners «Testbuch der Eröffnungsfallen») wurde das gleichermaßen lehrreiche wie amüsante Feld der «Opening Traps» erstaunlicherweise in den letzten Jahrzehnten von den Theoretikern kaum beackert.

Umso willkommener und verdienstvoller die Initiative der Edition Olms, welche in ihrer bekannten, mittlerweile über 80 Bücher umfassenden «Praxis-Schach»-Reihe nun den zweiten Band unter dem Titel »222 Eröffnungsfallen» herausbringt – diesmal (nach «1.e4») gewidmet den Eröffnungen «nach 1.d4« (inklusive alle anderen geschlossenen Partie-Anfängen). Wiederum hatte dabei mit den zwei deutschen Spitzenspielern Rainer Knaak und Karsten Müller (Bild) ein bekanntes, bereits mit dem ersten Band erfolgreiches Großmeister-Duo die Autorenschaft inne.

Die beiden Fallen-Analysten gehen in ihrer knapp 150-seitigen Arbeit einem breiten Spektrum an Eröffnungs-«Rein- und -Ausfällen» nach: Vom Trompowsky-Angriff über die verschiedenen Benoni-Systeme, Damen-Gambit-Spiele und Holländisch-Varianten bis hin zu den zahlreichen, weitläufigen Damen-, Nimzo- und Königs-«Indern» lassen Knaak und Müller kaum einen 1.d4-Bereich aus.  Für manchen eingefleischten Anhänger der «Offenen» mag dabei überraschend sein, dass der doppelschrittig anziehende Damenbauer nicht minder für taktische Blindgänger bzw. Konter anfällig ist.

Für manchen eingefleischten Anhänger der «Offenen» mag dabei überraschend sein, dass der doppelschrittig anziehende Damenbauer nicht minder für taktische Blindgänger bzw. Konter anfällig ist.

Wie die Autoren bekunden, sei als Hauptquelle der entsprechenden Partien-Recherchen die ca. drei Millionen Games zählende «Megabase 2005» aus der Hamburger Schach-Software-Schmiede «Chessbase» herangezogen worden. Die «systematische Suche» der Theoretiker in dieser gewaltigen, non-stop aktualisierten Referenz-Sammlung führte denn auch wohltuend dazu, dass nicht nur das »klassische» Material der Historie, sondern auch ziemlich breit das neueste Partien-Gut des modernen internationalen Turnier-Betriebes berücksichtigt werden konnte. Den meisten der 222 Partie-Untersuchungen wurde dabei ein treffendes, den thematischen Kern der jeweiligen Eröffnungsfalle als Aufhänger umreißendes Etikett aufgeklebt: «Der Isolani gehört hinter Schloss und Riegel», «Löcher in der Rochadestellung», «Angriff am Flügel/Gegenstoß im Zentrum», «Springer ohne Halt», «Überstürzter Vorstoß», «Weißfeldrige Katastrophe», «Tödliche Passivität», «Macht des Läuferpaares», «Rochade ins Desaster», «Einschlag auf dem neuralgischen Punkt» etc. nennen sich beispielsweise diese verbalen Erinnerungsstützen.

Den Begriff «Eröffnungsfalle» nehmen Müller und Knaak recht weitgefasst, ja beziehen gar Aspekte des Gambit-Spiels mit ein. Und im Gegensatz etwa zu Gelenczei («Eine Falle stellt man, wenn man es dem Gegner scheinbar ermöglicht, Materialgewinn oder sonstigen Vorteil zu erzielen, und ihn dadurch zu einem falschen Zug verleitet» / aus dem Vorwort zu «200 Eröffnungsfallen») definieren Müller und Knaak: «Jemand macht einen ‘normal’ aussehenden Zug, der durch eine ungewöhnliche Variante (Zug) widerlegt wird.» Dieser kleine, aber feine Unterschied der Begriffsbestimmung führt dann die zwei Autoren durchaus auch mal zu einer theoretisch-objektiv nicht abschließend beurteilten, aber statistisch (gemäß «Megabase») sehr «hoffnungsvollen» Variante. Pointiert gesagt: Es geht in diesem Buch um die Fallen, nicht um die Steller. Womit der Band nicht nur zur vergnüglichen, womöglich gar schadenfreudigen Lektüre, sondern gleichzeitig zum Lehrbuch wird, welches des gelegentlichen Vereins- ebenso wie des regelmäßigen Turnier-Spielers theoretische Vorbereitung unterstützt bzw. das eigene Eröffnungs-Repertoire informativ versüßt (oder auch versalzt…).

Den Begriff «Eröffnungsfalle» nehmen Müller und Knaak recht weitgefasst, ja beziehen gar Aspekte des Gambit-Spiels mit ein. Und im Gegensatz etwa zu Gelenczei («Eine Falle stellt man, wenn man es dem Gegner scheinbar ermöglicht, Materialgewinn oder sonstigen Vorteil zu erzielen, und ihn dadurch zu einem falschen Zug verleitet» / aus dem Vorwort zu «200 Eröffnungsfallen») definieren Müller und Knaak: «Jemand macht einen ‘normal’ aussehenden Zug, der durch eine ungewöhnliche Variante (Zug) widerlegt wird.» Dieser kleine, aber feine Unterschied der Begriffsbestimmung führt dann die zwei Autoren durchaus auch mal zu einer theoretisch-objektiv nicht abschließend beurteilten, aber statistisch (gemäß «Megabase») sehr «hoffnungsvollen» Variante. Pointiert gesagt: Es geht in diesem Buch um die Fallen, nicht um die Steller. Womit der Band nicht nur zur vergnüglichen, womöglich gar schadenfreudigen Lektüre, sondern gleichzeitig zum Lehrbuch wird, welches des gelegentlichen Vereins- ebenso wie des regelmäßigen Turnier-Spielers theoretische Vorbereitung unterstützt bzw. das eigene Eröffnungs-Repertoire informativ versüßt (oder auch versalzt…).

Wie dieser Ansatz der beiden Großmeister in deren Buch-Praxis aussieht, lässt sich gut mit dem folgenden, jedem 1.d4-Spieler grundsätzlich bekannten, aber bezüglich Kommentierung illustrativen Beispiel aus der «Slawischen Eröffnung» zitieren:

«Was soll man tun, wenn Schwarz einfach auf c4 schlägt und versucht, den Mehrbauern zu halten? Die folgende Partie zeigt die typische Antwort:

Acebal Muniz – Gil Reguera, Almeria 1989 (D11)

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 dxc4 4. a4 b5? 5. axb5 cxb5 6. e3 Db6 7. b3!

Das ist ein wichtiger Standardzug, mit Falle hat das nichts zu tun.

7… cxb3 8. Dxb3 b4?

(8… e6 9. Lxb5 Ld7 +/- Obwohl Weiß keine Falle gestellt hat (sondern nur die besten Züge machte) – Schwarz tappt hiermit hinein.

9. Dd5!

Dieser starke Zug wird schon bei Snosko-Borowsky erwähnt. In drei älteren Partien der «Mega 2005» wird er gemacht, in den drei jüngeren nicht; geht das Wissen wieder verloren?

9… Lb7 (9… Sc6 10. Se5 +-)

10. Lb5 Lc6 (10… Sc6 11. Ta6+-)

11. Se5! Lxb5 (11… e6 12. Df3!+-)

12. Dxf7 Kd8 13. Dxf8+ Kc7 14. Dxg7 Df6 15. Dg3 Kb7 16. Sd2 1-0»

(Zitiert nach Seite 55 / Partie Nr.71)

.

Exkurs: Das Computer-Schach im modernen Schach-Verlagswesen

In ihrem Band nennen die Autoren nicht nur ihr eigenes (naturgemäß enormes) großmeisterliches Schach-Wissen, zweitens die früheren (oben erwähnten) Buch-Klassiker der Thematik, sowie drittens «Tipps von anderen» als wichtige Quellen ihrer Fallen-Forschung. Ausdrücklich betonen die beiden bekannten Theoretiker, dass die Verwendung des Computers die wohl zentrale Rolle bei ihrer Buch-Arbeit spielte.

Denn nicht nur, dass mit solch riesigen, statistisch vielfältig verwertbaren Partien-Datenbanken bzw. Datenbank-Interfaces wie der «Megabase» von «Chessbase» und dem «Chess-Assistant» von «Convekta» oder auch privaten Freeware-Alternativen wie «José» oder «Scid» mittlerweile innert Sekunden auf Millionen von Schachpartien zugegriffen werden kann – ganz zu schweigen von den zahlreichen Online-Servern, die ebenfalls eine differenzierte Recherche nach Spielen, Namen und/oder Stellungen erlauben, beispielsweise «Online Database», «Shredder-Datenbanken» oder «PDB Server» u.a.  Nein, auch in die schachanalytische Arbeit selbst greift der Rechner längst massiv ein – in Form der Zuhilfenahme taktisch extrem leistungsfähiger Programme, die dem menschlichen Analytiker ebenfalls sekundenschnell die kleinste kombinatorische Ungenauigkeit melden.

Nein, auch in die schachanalytische Arbeit selbst greift der Rechner längst massiv ein – in Form der Zuhilfenahme taktisch extrem leistungsfähiger Programme, die dem menschlichen Analytiker ebenfalls sekundenschnell die kleinste kombinatorische Ungenauigkeit melden.

Knaak und Müller «gestehen» denn auch in ihrem «Quellenverzeichnis» ungeniert, dass sie bezüglich ihrer Partien-Selektion auch auf die Engine «Fritz» zurückgegriffen hätten, um die «Haare in der Suppe zu finden» – womit nur die wohl bekannteste, aber noch nicht mal spielstärkste verfügbare Schach-Engine zum Einsatz kam (vergl. hierzu auch die wichtigsten einschlägigen Programm-Ranglisten CEGT, CCRL, SSDF und COMP2007). Der Leser aktueller Schachbuch-Novitäten darf also (hoffentlich…) beruhigt davon ausgehen, dass die analytische Kost, die er heutzutage vorgesetzt bekommt, auf Herz und Nieren bzw. Bits und Bytes geprüft wurde. Ganz im Gegensatz zur (keineswegs weniger zu respektierenden!) Arbeit früherer Autoren-Generationen, die mit der menschlichen «taktischen Anfälligkeit» leben mussten, und deren Bücher (bei allem Niveau z.B. solcher hochkarätiger Kommentatoren wie Aljechin, Keres, Botwinnik, Karpow u.a.) nur so strotzen vor kleineren oder größeren «Übersehern». Im Sinne sowohl der «pädagogischen Wahrheit» wie des objektiven «schachlichen Erkenntnisgewinnes» ist diese Entwicklung nicht nur zwangsläufig, sondern auch sehr zu begrüßen. Obwohl damit die ggf. jahrzehntelang aufgestockte häusliche Schach-Bibliothek (zumal wo sie sog. «strategischen» Inhaltes ist) zu einem wohl nicht kleinen Teil nunmehr bloße Makulatur wird… – –

Qualität bei Inhalt und Gestaltung

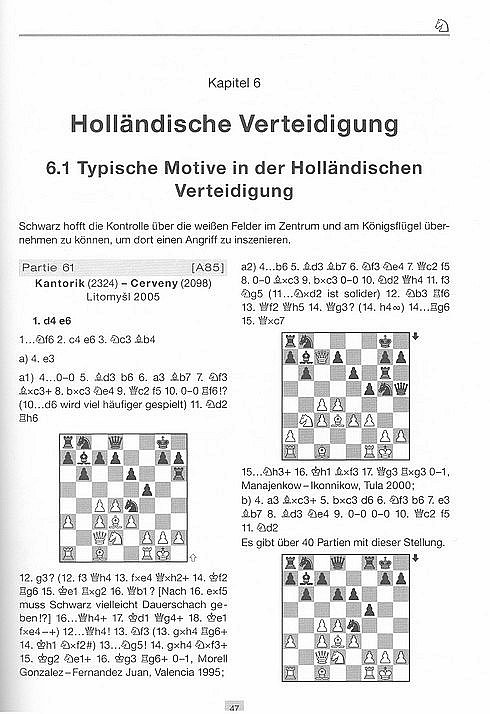

Der inhaltlich-thematischen Qualität und Vielfalt dieser Anthologie entsprechen – wie beim Olms-Verlag gewohnt – Präsentation und Typographie (siehe hierzu als Illustration auch den untenstehenden Seiten-Auszug). Klare Titelei und Absatz-Gliederung, nicht überladene, doch reichliche Diagramm-Unterstützung, übersichtlich gestalteter, eher knapp verbalisierter Kommentar-Apparat, und last but not least die vier Anhänge Quellen-, Eröffnungs-, Personen- und Partien-Verzeichnis – das alles hilft beim Lesen und Denken. Fazit: «222 Eröffnungsfallen nach 1.d4» ist eine längst fällige, modern aufbereitete, im Verbund mit «…nach 1.e4» ziemlich umfassende, dabei ebenso amüsante wie informative, mit viel neuem Analyse-Material aufbereitete Anthologie, die jeden Amateur (also beinahe jeden Schachspieler…) vor zahlreichen Irrungen und Wirrungen beim Partie-Anfangen bewahren kann, und die als schön gestaltete, auch hinsichtlich Papier, Druck und Bindung qualitätsvolle Edition ihren Kaufpreis mehr als wert ist. ■

Karsten Müller & Rainer Knaak, 222 Eröffnungsfallen nach 1.d4, Edition Olms, 148 Seiten, ISBN 978-3-283-01001-0

Leseprobe

Rein- und Ausfälle im Schach

.

222 Eröffnungsfallen nach 1.e4

Jeder Schachspieler hat wohl schon die Erfahrung machen müssen, dass eine Partie bereits zu Ende ist, bevor sie so richtig angefangen hat. Der Grund ist dabei oft eine der überall lauernden Eröffnungsfallen, die darauf setzen, dass der Reingefallene ganz «normale» Züge macht – eine Figur entwickeln, etwas schlagen, eine Drohung aufstellen und parieren. Die Antwort, die meistens völlig ungewöhnlich und deshalb unerwartet ist, führt dann geradezu zwangsläufig zu einem schnellen Sieg für den «Fallensteller».

Jeder Schachspieler hat wohl schon die Erfahrung machen müssen, dass eine Partie bereits zu Ende ist, bevor sie so richtig angefangen hat. Der Grund ist dabei oft eine der überall lauernden Eröffnungsfallen, die darauf setzen, dass der Reingefallene ganz «normale» Züge macht – eine Figur entwickeln, etwas schlagen, eine Drohung aufstellen und parieren. Die Antwort, die meistens völlig ungewöhnlich und deshalb unerwartet ist, führt dann geradezu zwangsläufig zu einem schnellen Sieg für den «Fallensteller».

Die beiden international als Autoren anerkannten Großmeister – Rainer Knaak gilt als Eröffnungs- und Karsten Müller als Endspielexperte – verfolgen daher vor allem zwei Ziele: Der Lernwillige soll die Fallen in seinen Eröffnungen beherrschen, um Reinfälle zu vermeiden. Er kann aber gleichzeitig auch systematisch versuchen, sein Eröffnungsrepertoire zu erweitern, um selbst Fallen zu stellen. Im vorliegenden ersten Band gibt es zu jeder wichtigen Eröffnung nach dem Doppelschritt des weißen Königsbauern wie Italienisch, Sizilianisch, Französisch usw. auch einführende Texte mit den jeweils typischen Motiven, die man unbedingt kennen sollte. Auf diese Weise wird bei jedem Schachfreund als willkommener Nebeneffekt gleichzeitig sein Kombinationsvermögen erheblich wachsen. (Verlagsinfo)

R.Knaak/K.Müller, 222 Eröffnungsfallen nach 1.e4, Edition Olms, 160 Seiten, ISBN 978-3-283-01000-3

leave a comment