«Offener Brief» des «Projekte Verlages Cornelius» an die Gegner von Druck-Kosten-Zuschuss-Verlagen

.

«Schluss mit der Hysterie und Intoleranz!»

.

Seit Jahrzehnten schon, eigentlich bereits seit dem 18. Jahrhundert, da sogar z.B. ein Goethe für das Veröffentlichen seiner Werke bezahlte, wird heftigst gestritten über das Für und Wider der sog. Druckkostenzuschuss-Verlage (auch Selbstzahler-Verlage, Autoren-Verlage, Dienstleistungs-Verlage, Bezahl-Verlage oder Pseudo-Verlage genannt). Gemeint sind Buch-Herstellungsfirmen, die ihre (zumeist belletristischen) Autoren zur Beteiligung an den Kosten der Erstauflage heranziehen und so das unternehmerische Risiko (in teils umfangreichem Maße) auf sie abwälzen.

Seit Jahrzehnten schon, eigentlich bereits seit dem 18. Jahrhundert, da sogar z.B. ein Goethe für das Veröffentlichen seiner Werke bezahlte, wird heftigst gestritten über das Für und Wider der sog. Druckkostenzuschuss-Verlage (auch Selbstzahler-Verlage, Autoren-Verlage, Dienstleistungs-Verlage, Bezahl-Verlage oder Pseudo-Verlage genannt). Gemeint sind Buch-Herstellungsfirmen, die ihre (zumeist belletristischen) Autoren zur Beteiligung an den Kosten der Erstauflage heranziehen und so das unternehmerische Risiko (in teils umfangreichem Maße) auf sie abwälzen.

Dieses Geschäft scheint mittlerweile kräftig zu florieren: allein im deutschsprachigen Europa sind flächendeckend Dutzende solcher Verlage tätig, und ihre Autoren- bzw. Kundschaft mag in die vielen Tausende gehen. Dagegen laufen, ebenfalls schon seit langem, zahlreiche Schriftsteller-Verbände und andere literarische Gruppierungen Sturm. Sie werfen derartigen Verlagen schamlose Abzocke vor, und mittlerweile kursieren sog. «Schwarze Listen», die konkret einzelne Firmen anprangern.

Jüngster Höhepunkt der längst auch mit juristischen Mitteln geführten Auseinandersetzung ist ein «Offener Brief» des Cornelius-Verlages Halle, der dieser Tage an zahlreiche journalistische und literarische Online- und-Print-Redaktionen verschickt wurde. Wir geben nachfolgend dies Schreiben ungekürzt wieder in der Hoffnung, sein Inhalt führe auch hier zu einer regen Pro-/Kontra-Diskussion (via untenstehende «Kommentar»-Funktion). Dabei danken wir allen Votanten schon jetzt für sachlichen Diskussionsstil! (Alle Verlinkungen stammen von der Redaktion – W.E. )

.

Verehrte Autoren und Autorinnen!

Verehrte Kollegen in den Verbänden, Medien und Literaturhäusern!Das Maß für die Kampagne gegen die sogenannten Druckkostenzuschussverlage ist übervoll. Unser Brief richtet sich auch ganz konkret an die Vorstände einiger Verbände. Seit mehreren Jahren hetzen diese mit „Schwarzen Listen“ gegen Dienstleistungsverlage. Wir leben und arbeiten in einem solchen betroffenen Verlag, dem Projekte-Verlag Cornelius GmbH. Einerseits wird direkt oder auch indirekt eine Liste im Autorenforum Montsegur unterstützt, eine andere, nicht öffentliche Liste FAIRLAG sammelt Unterschriften von Autoren, Literaturhäusern und Autorenportalen gegen diese Verlage.

Zum Verständnis der „Schwarzen Liste“: Listen dieser Natur richten sich gegen Toleranz, Freiheit, Demokratie und auch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Solche „Schwarze Listen“ werden fast ausschließlich von Diktaturen erstellt. Der Sinn der „Schwarzen Liste“ wendet sich ausnahmslos und vernichtend gegen die körperliche, soziale oder auch wirtschaftliche Existenz von Personen oder Einrichtungen.

Vor einigen Jahren schon versuchten verschiedene Autoren Buchveröffentlichungen eines Verlages in Frankfurt zu verhindern. Seit Jahren inszenieren diese Herren eine Hasskampagne gegen inzwischen über 60 Unternehmen im verbreitenden und herstellenden Literaturbetrieb. Hunderte „Spürnasen“, Fahnder, Gelegenheitskritiker, Möchtegern-Autoren beteiligen sich im Internet an einer weiteren Auflistung der von ihnen so genannten „Pseudo-Verlage“, die in Wahrheit oft Dienstleister sind, Druckereien betreiben, Buchbindereien und auch Verlage führen und betreiben. Diese Spürnasen beschimpfen die Verleger und Drucker als Kriminelle und Betrüger. Eine Chance, sich gegen diese Listen zu wehren gibt es nicht, da viele Hosts und Provider außerhalb der EU zu finden sind.

Es werden die Verlage beschimpft, unrechtmäßig zu handeln, doch die Unterschriften auf den Verträgen gehören zur Hälfte den Autoren. Tatsächlich unterschreiben Autoren Verträge (ein Vertrag über eine Versicherung ist komplizierter als ein Autorenvertrag), die ihnen schaden, doch beklagen sich danach nicht über ihre Unmündigkeit, sondern frönen als Frustrationsausgleich der Erstellung von „Schwarzen Listen“ – ohne Anflug von Selbstkritik.

Diese „Schwarzen Listen“ haben die Eigenschaft, die auch die Pest an sich hat. Sie greifen über ohne jedes Gebot, sie unterscheiden nicht, jeder kann die Seiten wechseln, egal ob er krank oder gesund ist. Man spricht einen Verdacht aus. Rühmt sich eines makabren Beweises einer Dienstleistungsfirma und stellt sich in die Reihe mit den Guten. Wir allein schon kennen mindestens zwanzig weitere, darunter auch bedeutende Verlage, die private Druckkostenzuschüsse (ohne Beteiligung der Öffentlichkeit) nehmen.

Alles wäre lächerlich, wenn es nicht hunderte gute Autoren aus Unkenntnis (wer will schon nicht fair sein?), Literaturhäuser sowie einige kleinere literarische Verbände und Autorenvereinigungen gäbe, die sich Auftritts-, Lese- und Medienverbote für andere, nichtorganisierte Autoren wünschen würden. Das haben „Schwarze Listen“ so an sich. Sie polarisieren und bevorzugen eine Gruppe.

Wir denken, die Kunst, und besonders die Literatur, hat dort keinen Raum mehr, wo es „Schwarze Listen“ gibt. In diesen Listen werden Verlage in ihrer Existenz bedroht. Es wird versucht Messeauftritte zu verhindern, Werbeschaltungen zu unterbinden und Berufsverbands- sowie Autorenauftrittsverbote werden gefordert.

Schaut man sich nur ein wenig um, so stellt man fest, dass sogar der überwiegende Teil der Autoren des PEN keinen Veröffentlicher mehr hat, der sie finanzieren könnte. Das Berufsbild des Autors ändert sich also rasch, aber eben auch das des Verlegers. Besonders in Deutschland aber hat es Historie, hysterisch und intolerant auf das Neue oder das Andere, nicht gleich Verständliche oder Verstehbare zu reagieren.

Die Auflagen werden immer kleiner, die Arbeit am Buch bleibt jedoch gleich. Wir haben Herrn Imre Törek mündlich und schriftlich eingeladen, sich die Arbeitsweise eines modernen Verlages anzusehen. Ihm schien, wie vielen anderen auch, die Umwandlung der analogen Druck-Systeme auf digitale Systeme verborgen geblieben zu sein. Diese Umwandlung stellt eine Weiterentwicklung dar, ähnlich der von der Kerze zur Glühbirne oder der von der Schreibmaschine zum Computer. Es hat eine gewaltige ökonomische und ökologische Umwandlung in der Buchproduktion und im Vertrieb von Büchern gegeben, ebenso im Umgang zwischen Verlegern und Autoren.

Doch das interessiert diesen Verbandsfunktionär nicht. Er strickt weiter an „Schwarzen Listen“, sei es aus Tradition oder aus einer uns unerfindlichen Borniertheit für das Wirkliche und Veränderliche in diesem Land. Darum: Schaffen Sie die „Schwarzen Listen“ ab! Sie sind unhygienisch für die Kultur und die Veränderungen im Autorenhandwerk in unserem Land, das wir lieben und wo jeder Mensch seine Chance haben darf.8.August 2011, Halle/D: Reinhardt O. Cornelius-Hahn (Autor/Verleger), Joachim Schwarze (Autor/Verlagsmitarbeiter), Wilko Müller (Autor/Verlagsmitarbeiter)

.

.

.

.

Sandra Uschtrin: «Handbuch für Autorinnen und Autoren»

.

Kompendium des deutschsprachigen Literaturbetriebes

Walter Eigenmann

.

«Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche», so lautet der Untertitel des neuen «Handbuchs für Autorinnen und Autoren», das die Münchner Verlegerin und «Federwelt»-Chefin Sandra Uschtrin in ihrem gleichnamigen Verlag zusammen mit Co-Herausgeber Heribert Hinrichs in diesem Frühsommer auf den Markt gebracht hat. Hinter dieser sachlichen Titelei verbirgt sich ein mächtiger Konvolut von über 700 Seiten, randvoll gefüllt mit Adresslisten, Tipps, Essays, Infos, Internet-Links, Reportagen, Autoren-Beiträgen, Abhandlungen, Musterverträgen, Schreibhilfen u.v.a. rund um den längst unüberblickbar gewordenen Themen-Komplex «Veröffentlichung von Literatur».

«Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche», so lautet der Untertitel des neuen «Handbuchs für Autorinnen und Autoren», das die Münchner Verlegerin und «Federwelt»-Chefin Sandra Uschtrin in ihrem gleichnamigen Verlag zusammen mit Co-Herausgeber Heribert Hinrichs in diesem Frühsommer auf den Markt gebracht hat. Hinter dieser sachlichen Titelei verbirgt sich ein mächtiger Konvolut von über 700 Seiten, randvoll gefüllt mit Adresslisten, Tipps, Essays, Infos, Internet-Links, Reportagen, Autoren-Beiträgen, Abhandlungen, Musterverträgen, Schreibhilfen u.v.a. rund um den längst unüberblickbar gewordenen Themen-Komplex «Veröffentlichung von Literatur».

Sandra Uschtrin

So vielfältig wie sein Gegenstand ist denn auch das Inhaltsverzeichnis des dicken Ratgebers – um daraus nur ein paar der interessantesten Stichworte zu zitieren: «Schriftsteller-Werden und -Bleiben», «Unverlangt eingesandte Manuskripte», «Warum so viele Lyrik-Manuskripte abgelehnt werden», «Regionalkrimis», «Verlage mit historischen Romanen», «Literaturwettbewerbe», «Preise & Stipendien», «Books on demand», «Zuschuss-Verlage», «Heftromane», «Literatur-Zeitschriften», «Schreiben fürs Theater», «Hörspiel-Literatur», «Kontaktaufnahme, Anschreiben, Exposés», «Ausbildung für SchriftstellerInnen», «Geld verdienen mit Literatur», «Literatur-Marketing», «Autorenrechte», «Literarische Einrichtungen», «Übersetzungen», «Musterverträge», etc.

Sandra Uschtrins «Handbuch» geht in sein 25. Jahr – ein deutliches Indiz für das ungebrochene Interesse, das ihm inbesondere Literatur-Debütierende entgegenbringen. Doch auch erfahreneren Schreibenden hat der sowohl layouterisch wie buchbinderisch sorgfältig und ansprechend gefertigte Band mit seinem riesigen Adressen-Pool eine Menge zu bieten. Sehr nützliche Edition!

Sandra Uschtrins «Handbuch» geht mit dieser siebten und abermals deutlich ausgebauten bzw. erneuerten Auflage bereits in sein 25. Jahr – ein deutliches Indiz für das ungebrochene Interesse, das ihm inbesondere Debütierende im deutschsprachigen Literaturbetrieb entgegenbringen. Doch auch erfahreneren Schreibenden hat der dicke, sowohl layouterisch wie buchbinderisch sehr sorgfältig und ansprechend gefertigte Band mit seinem riesigen Adressen-Pool sowohl aus dem Print- wie elektronischen Bereich eine Menge zu bieten. Abgerundet wird das Kompendium durch ein umfangreiches 32-seitiges Register. Sehr zu empfehlen für alle Autorinnen und Autoren – und jene, die’s noch werden wollen. ■

Sandra Uschtrin / Heribert Hinrichs, Handbuch für Autorinnen und Autoren – Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche, Uschtrin Verlag, 704 Seiten, ISBN 978-3932522147

.

Inhaltsverzeichnis (pdf)

.

Das komplette 32-seitige Register (pdf)

.

Tieger/Plinke (Hg.): «Jahrbuch für Autorinnen & Autoren»

.

Erste Adresse für Literatur-Adressen

Walter Eigenmann

.

Welche Literaturwettbewerbe fördern Lyrik? Wie muss für die Lektorate eine vernünftige Manuskript-Gestaltung auszusehen? Hat Zürich ein Literaturhaus? Was ist vom immer häufiger genutzten Book-on-demand-Prinzip zu halten? Wie lautet die Telefon-Nummer des Rowohlt-Verlages? In welchen Hörmedien lässt sich ein Kurzdrama unterbringen? Wie hoch dotiert sind die Literatur-Stipendien Münchens? Welcher Verlag hat Hunde und Radfahren als Programm-Schwerpunkte? Nimmt Suhrkamp Manuskripte auch per E-Mail entgegen?

Welche Literaturwettbewerbe fördern Lyrik? Wie muss für die Lektorate eine vernünftige Manuskript-Gestaltung auszusehen? Hat Zürich ein Literaturhaus? Was ist vom immer häufiger genutzten Book-on-demand-Prinzip zu halten? Wie lautet die Telefon-Nummer des Rowohlt-Verlages? In welchen Hörmedien lässt sich ein Kurzdrama unterbringen? Wie hoch dotiert sind die Literatur-Stipendien Münchens? Welcher Verlag hat Hunde und Radfahren als Programm-Schwerpunkte? Nimmt Suhrkamp Manuskripte auch per E-Mail entgegen?

Solche und hundert verwandte Fragen pflegen heutzutage Schriftsteller/innen (zumal junge bzw. debütierende) eigentlich via Google zu beantworten. Es gibt aber einen mindestens ebenso schnellen (und in Teilbereichen sogar ergiebigeren) Weg: Das «Deutsche Jahrbuch für Autor/Autorinnen».

Auf jeweils ca. 800 Seiten präsentieren nun schon seit Jahren die zwei Herausgeber Gerhild Tieger und Manfred Plinke vom Berliner «Autorenhaus-Verlag» ihren roten Hardcover-Wälzer mit seiner schier unerschöpflichen Fülle an Adressen, Nummern, Ratschlägen und Hinweisen zum gesamten deutschsprachigen Literaturbetrieb. Der von diesem Branchenhandbuch ausgebreitete Fundus ist auch in seinem jüngsten Update 2010/2011 erneut gewachsen, wobei zwar der Verlags-Adressen-Pool nach wie vor den Hauptharst des Bandes ausmacht, aber besonders informativ wie amüsant auch alle die anderen Rubriken daherkommen. Denn die Herausgeber haben ihren zehn Adressen-Abteilungen jeweils Feuilletonistisches oder gar Original-Literarisches vorangestellt.

So beschreibt etwa unterm Stichwort «Schreiben» der Schweizer Thomas Hürlimann seinen Werdegang zum bekannten Schriftsteller, unter «Trends & Genres» vermittelt Maren Bonacker Wissenswertes zu «Fantasy und Phantastik», Peter Stamm stellt bei «Autorenberuf» seine schriftstellerische Technik in 13 Thesen vor, Anna Basener erläutert unter «Verlagssuche» ein «Muster-Exposé für einen Heimatroman», oder da warnt etwa Tobias Kiwitt junge und/oder unerfahrene Debütierende vor den «sieben häufigsten Irrtümern beim Verlagsvertrag».

Auf 800 Seiten breitet das jüngste «Autoren-Jahrbuch» aus dem Berliner Autorenhaus-Verlag als aktuelles Kompendium eine Fülle von nützlichen Adressen & und informativen Tipps rund um den gesamten deutschsprachigen Literaturbetrieb aus. Nutzwert: maximal.

Ganz zuhinterst in dem buchdrucktechnisch sorgfältig-solide gefertigen, zwar ohne Illustrationen, aber layouterisch gepflegt daherkommenden «Jahrbuch 2010/2011» aus dem «Autorenhause» darf natürlich das besondere «Steckenpferd» des Berliner Kleinverlegers Manfred Plinke nicht fehlen, nämlich das ewig umstrittene Thema «Zuschussverlage». In diesem Zusammenhang wird mit einigen Erläuterungen u.a. auf das noch junge «Aktionsbündnis für faire Verlage» hingewiesen, das 52 Autorenverbände und andere Literatur-Institutionen aus dem ganzen deutschsprachigen Europa vereint in der Zielsetzung, die «Missstände im Verlagswesen» zu bekämpfen, welche «einseitig zu Lasten der Autoren gehen».

Abgerundet wird der in jeder Hinsicht gewichtige Wälzer mit einem knapp 20-seitigen Index, der via Stichwörter-Alphabet blitzschnell die Programm-Schwerpunkte der zahllosen Verlage eruieren lässt.

Kurzum, das «Deutsche Jahrbuch für Autorinnen/Autoren 2010/2011» geht den erfolgreichen Weg seiner Vorgänger weiter und orientiert mithilfe einer beeindruckenden Fülle an recherchierten Adressen und anderen Infos über den aktuellen Literaturbetrieb und Medienmarkt. Nicht nur nützlich, ja teilweise unverzichtbar für angehende Schriftsteller/innen, sondern auch anregendes Infotainment für Literaten aller Couleur. ■

Gerhild Tieger & Manfred Plinke (Hg.), Deutsches Jahrbuch für Autorinnen/Autoren 2010/2011, Schreiben und Veröffentlichen – Adressen und Informationen, Autorenhaus Verlag Berlin, 800 Seiten, ISBN 978-3-86671-064-1

.

Leseproben

.

.

.

Der neue DUDEN als Jubiläums-Medienpaket

.

«Wie schreibt man…» bereits in der 25. Auflage

Walter Eigenmann

.

Den klassischen DUDEN mit seinen zwölf Bänden gibt’s (vorläufig) immer noch, aber längst haben die Mannheimer Verantwortlichen des nach wie vor prestigeträchtigsten deutschen Sprach-Regelwerks die Online-Zeichen der Zeit verstanden und offerieren nun ihre renommierte Sprachkunde in einem auch preislich sehr attraktiven kompakten Duett, genannt «Medienpaket», bestehend aus der gewohnten «Deutschen Rechtschreibung» sowie zusätzlich gratis der CD «Korrektor». Erstere ist der berühmte 1’200-seitige Nachschlage-Wälzer mit 135’000 Stichwörtern und einer halben Million Beispielen zu Bedeutung, Trennung, Aussprache, Grammatik, Stilebenen und Etymologie der Wörter, während der «Korrektor» die Software-Lösung für den Büro-Standard «Office» von Microsoft darstellt und das digitale On-the-fly-Korrigieren direkt in den Anwendungen erlaubt. (In einer weiteren Version ist die «Rechtschreibung» auch als reine Software-Lösung zum digitalen Nachschlagen erhältlich. Die ganze Palette der unterstützten PC-Programme und -Betriebssysteme findet sich hier).

Den klassischen DUDEN mit seinen zwölf Bänden gibt’s (vorläufig) immer noch, aber längst haben die Mannheimer Verantwortlichen des nach wie vor prestigeträchtigsten deutschen Sprach-Regelwerks die Online-Zeichen der Zeit verstanden und offerieren nun ihre renommierte Sprachkunde in einem auch preislich sehr attraktiven kompakten Duett, genannt «Medienpaket», bestehend aus der gewohnten «Deutschen Rechtschreibung» sowie zusätzlich gratis der CD «Korrektor». Erstere ist der berühmte 1’200-seitige Nachschlage-Wälzer mit 135’000 Stichwörtern und einer halben Million Beispielen zu Bedeutung, Trennung, Aussprache, Grammatik, Stilebenen und Etymologie der Wörter, während der «Korrektor» die Software-Lösung für den Büro-Standard «Office» von Microsoft darstellt und das digitale On-the-fly-Korrigieren direkt in den Anwendungen erlaubt. (In einer weiteren Version ist die «Rechtschreibung» auch als reine Software-Lösung zum digitalen Nachschlagen erhältlich. Die ganze Palette der unterstützten PC-Programme und -Betriebssysteme findet sich hier).

Dieser «Korrektor» – mittlerweile in der 6. Version – mit seiner recht weit gediehenen Automatisierung des Korrigierens während des Schreibens dürfte in unseren Pisa-Zeiten der zunehmenden Sprach-Inkompetenz mehr denn je willkommen sein. Seine Installation klinkt sich in die Menü-Leisten z.B. von «Word» ein, steht dann in einstellbaren Graden und Parametern beim Tippen zur Verfügung und ersetzt damit die zumeist schlechtere interne Standard-Rechtschreibung der Programme.

Ungeachtet aller Unkenrufe, dem DUDEN-Konzept gehe es in unseren Internet-Zeiten schon bald an den Kragen – der Untergang des anderen berühmten Klassikers Brockhaus ist ja noch in jüngster Erinnerung -, und außerdem sei er von seinen diversen Konkurrenz-Produkten ohnehin mindestens eingeholt worden, dürfte der DUDEN seine in praktisch allen Bildungsinstitutionen omnipräsente Verbreitung noch eine ganze Weile behalten, mindestens in Form seiner zahlreichen elektronischen Derivate.

Allerdings müssten gerade deren entsprechenden Redaktionen und technischen Realisateure – sprich das deutsche Bibliographische Institut – ein paar immer lauter geäußerten Kritik-Punkten, angemeldet aus breitester Anwenderschaft (endlich mal) Gehör schenken. Denn der elektronische DUDEN (gleich welcher Form) verlangsamt (nach wie vor) empfindlich das System, vor allem aber unterstützt er die div. Freeware-OpenOffice-Anwendungen – längst bei einem riesigen Segment der User in Betrieb – nur sehr mangelhaft bzw. offeriert hier empfindlich schlechtere Lieferkonditionen.

Stellt man diese Defizite in der nächsten Ausgabe endlich ab, dürfte Konrad Dudens Lebenswerk auch in den kommenden Jahren allgegenwärtiger Ratgeber in Schule, Lehre und Forschung bleiben. Denn der Frage «Wie schreibt man…» wird zukünftig noch größere Bedeutung zukommen als jetzt schon in diesen Zeiten der Reformen und ständigen Sprach-Evolutionen – hier sind schnelle und professionelle Referenz-Ratgeber unverzichtbar.

DUDEN-Medienpaket, Rechtschreibung + Korrektor (Buch + CD), ISBN 978-3-411-70425-5

.

.

.

Essay von Mario Andreotti

.

Ist Dichten lernbar?

Über Sinn und Unsinn von Schreibseminarien

Prof. Dr. Mario Andreotti

.

In den letzten Jahrzehnten sind sie im deutschen Sprachraum, zunächst in Deutschland und dann auch in Österreich und in der Schweiz, wie Pilze aus dem Boden geschossen: Die verschiedenen, keineswegs immer billigen Schreibwerkstätten, Seminarien, Literaturkurse und Fernlehrinstitute für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Dazu kamen und kommen eine steigende Zahl von Büchern und Zeitschriften, die dem Leser mehr oder weniger deutlich suggerieren, sie enthielten «todsichere» Rezepte für ein gutes Schreiben. Das reicht dann von relativ neutralen Titeln, wie etwa dem «Verlegerbrief», über Titel, die wie «Grundlagen und Technik der Schreibkunst» schon handfester tönen, bis zu solchen, die unverhohlen versprechen, der Leser werde durch die Lektüre der betreffenden Publikation «garantiert schreiben lernen». Dieses zunehmende Angebot an Schreibhilfen, allen voran an Schreibwerkstätten und «Kursen für kreatives Schreiben», lässt einmal mehr die Frage aufkommen, ob sich denn das Dichten überhaupt lernen lasse. Es handelt sich um eine Frage, die fast so alt wie die Dichtung selber ist, und die im Verlaufe der Literaturgeschichte ganz unterschiedlich beantwortet wurde.

Ist Dichten also lernbar?

«Poetischer Trichter – Die Teutsche Dicht- und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI Stunden einzugießen» (Georg Philipp Harsdörffer, 17.Jh.)

Hätte man diese Frage einem Literaten etwa des 17.Jahrhunderts, also der Barockzeit gestellt, so hätte er sehr wahrscheinlich leicht verwundert zur Antwort gegeben, natürlich sei das Dichten lernbar, und dies genau so exakt wie beispielsweise das Malen oder das Musizieren. Wozu habe man denn die Poetik, wenn nicht dazu, dem Poeten die Regeln für sein literarisches Handwerk zu liefern. Man war damals nämlich der Überzeugung, ein Autor schreibe nur dann gut, wenn er bestimmte, durch literarische Autoritäten vorgegebene Regeln strikte beachte. So hatte beispielsweise ein Dramatiker, ob es ihm gefiel oder nicht, die berühmte Regel der drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, die angeblich auf die Poetik des Aristoteles zurückging, zu befolgen. Tat er dies nicht, so war er literarisch, und nur allzu oft auch gesellschaftlich, geächtet. In der Literaturwissenschaft spricht man deshalb von einer normativen Poetik, von einer Poetik also, die glaubte, die Schriftstellerei sei ein Handwerk wie jedes andere, das man nach bestimmten Regeln zu betreiben habe. Ein extremes Beispiel für diese normative Auffassung der Poetik ist der vielzitierte Nürnberger Trichter von Philipp Harsdörffer, der als «Anweisung, die Teutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden einzugiessen» gedacht war. Noch heute erinnern gewisse Lehrbücher der Dichtung, die sich mit ihren handfesten Schreibezepten fast wie Kochbücher geben, an diesen Nürnberger Trichter.

Dichten als subjektives Geschäft

Gegen Ende des 18.Jahrhunderts, literaturgeschichtlich mit dem Beginn des Sturm und Drang, wandelt sich das Bild: Die überkommene Vorstellung, die Dichtung habe einem bestimmten Regelkanon zu gehorchen, wird zunehmend durch die Ansicht abgelöst, sie habe möglichst originell, möglichst schöpferisch zu sein. «Kreativität» und «Originalität» -man denke etwa an die für die Stürmer und Dränger typische Wortschöpfung des «Originalgenies»- werden zu den beiden Leitbegriffen, welche die Dichtung der folgenden zwei Jahrhunderte weithin bestimmen sollten. Womit dieser Wandel in der Auffassung von Kunst zusammenhängt, ist einigermaβen offensichtlich: Wo der abendländische Mensch, wie dies seit der Aufklärung der Fall ist, seine Individualität, aber auch seine Autonomie den «Dingen» gegenüber «entdeckt», da hat dies Rückwirkungen auf das Selbstverständnis der Autoren. Sie fühlen sich nun nicht mehr als jene, die literarische Texte nach einer bestimmten, vorgeformten «Regelpoetik» machen, sondern als Menschen, die sich von ihrer schöpferischen Intuition, von einer Art Inspiration – die Nähe zur alten, religiös fundierten Vorstellung des «poeta vates» ist offenkundig – leiten lassen. Noch ein Friedrich Dürrenmatt huldigte dieser gleichsam irrationalen Auffassung von Dichtung und vom Autor, wenn er im Hinblick auf seine Stücke immer wieder den «poetischen Einfall» betonte.

Der eben skizzierte Wandel im Dichtungsverständnis ist nun äuβerst folgenreich: Hatte vorher die Ansicht bestanden, Dichten sei lehr- und lernbar, so trat seit dem Sturm und Drang mehr und mehr die Meinung zutage, sie sei ein derart subjektives Geschäft, dass sich dafür kaum auch nur einigermaßen verbindliche Normen aufstellen lieβen. Damit war es auch mit der Vorstellung von der Lernbarkeit des literarischen Handwerks gründlich vorbei. Dies erklärt weitgehend, warum es im deutschen Sprachraum Schulen für Architekten, Bildhauer, Maler und Musiker, kaum aber solche für Schriftsteller gibt. In den USA und beispielsweise auch in Russland ist das bekanntlich ganz anders: Da existieren an den Universitäten neben den literaturwissenschaftlichen eigene Schriftstellerfakultäten, in denen angehende Autoren, angeleitet durch Praktiker ihres Faches, das Formwissen um alle dichterischen Gattungen im eigentlichen Sinne lernen. Bei uns aber hält man so etwas für eine Sünde wider den Heiligen Geist der Dichtung, warnt man in einer oftmals geradezu grotesk wirkenden Scheu vor Meistersinger-Dürre und Nürnberger Trichter.

Dichten doch lernbar?

Freilich hat sich in den letzten Jahren auch im deutschen Sprachraum ein gewisser Sinneswandel vollzogen: Neben Literaturhäusern, die regelmäßig Autorenkurse anbieten, sind vor allem in Deutschland und Österreich eigentliche Schreibschulen und Literaturinstitute, wie beispielsweise die «schule für dichtung» in Wien, die «Schreibschule Köln» und das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, entstanden. Autorenaus- und weiterbildung, Begriffe, die noch vor einigen Jahrzehnten völlig verpönt waren, sind plötzlich in. Selbst der Schweizerische Schriftstellerverband, der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz, wie er neuerdings heißt, befasst sich inzwischen ernsthaft mit dem Gedanken, seinen Mitgliedern Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Form einer eigentlichen Schreibschule anzubieten.

«Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» (Gottfried Benn, Probleme der Lyrik, München 1959)

Diese jüngste Entwicklung hin zum Versuch, den Beruf des Schriftstellers zu professionalisieren, hängt unter anderem zweifellos mit dem veränderten Dichtungsverständnis der Moderne zusammen, wonach Poesie, anders als etwa in Klassik und Romantik, weniger Inspiration als vielmehr Machen bedeutet. Gottfried Benns berühmter Satz «Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» gilt nicht nur für die moderne Lyrik, sondern für die moderne Literatur, schon ihres betonten Kunstcharakters wegen, überhaupt. Das blieb nicht ohne Rückwirkung auf das Selbstverständnis der Autoren: Verstand sich der Autor seit dem ausgehenden 18.Jahrhundert als selbstmächtiger Schöpfer eines autonomen Werkes, bei dem Inspiration und Kreativität die zentrale Rolle spielten, so versteht er sich heute zunehmend als bloßer Arrangeur, der in harter Schreibtischarbeit Texte produziert, mit literarischen Formen und Techniken ‚experimentiert’. Daraus erklären sich die auffallend vielen intertextuellen Bezüge, wie sie gerade für moderne und postmoderne Werke typisch sind. Dies wiederum setzt voraus, dass sich die Schriftsteller unserer Tage gewisse Formen und Techniken lernend aneignen. Zu all dem hat sich bei der Mehrheit unter ihnen die Einsicht durchgesetzt, mit Begabung allein lasse sich heute den vielfältigen Kommunikationsanforderungen einer komplexen Gesellschaft nicht mehr ausreichend entsprechen. Stellen wir damit nochmals die unausweichliche Frage, die Gretchenfrage sozusagen, nach der Lehr- und Lernbarkeit des Dichtens und geben wir darauf, um jedes Missverständnis auszuschlieβen, gleich eine klare Antwort: Kein vernünftiger Autor, aber auch kein Literaturwissenschaftler glaubt heute im Ernst, dass Dichten ein bloβes, lernbares Handwerk sei. Allerdings finden sich, trotz dieser an sich unbestrittenen Erfahrung, noch und noch Schreibkurse und entsprechende Lehrmittel, die den Benützern weismachen wollen, jeder könne ein guter Schriftsteller werden, wenn er nur die richtige, vom betreffenden Institut oder Lehrmittel propagierte Methode verwende.

Was leisten Schreibseminarien wirklich?

Fragen wir zunächst nochmals, was sie nicht leisten. Alfred Döblin, einer unserer gröβten Epiker des 20.Jahrhunderts, hat auf diese Frage indirekt eine geradezu klassische Antwort gegeben, als er im Jahre 1926 in einem Essay schrieb: «Die guten Dichter haben ihre Intuitionen; die machen alle Anleihen überflüssig, und den schlechten ist so oder so nicht zu helfen.» Was Döblin damals in einem allgemeinen Sinne meinte, gilt gerade für Schreibseminarien in besonderem Maβe: sie vermögen – dies sei in aller Deutlichkeit gesagt – keine Begabungen, keine Genies zu züchten. Wer schriftstellerisch nun einmal untalentiert ist, den machen auch Kurse und Lehrmittel mit all ihren oftmals lautstark propagierten «technischen Kniffen» nicht zum Erfolgsautor. Wäre dem nicht so, dann müsste jeder Germanist ex officio ein guter Dichter sein, nur weil er während seines Studiums alle möglichen Formen literarischen Gestaltens zu lernen hat.

So lieβe sich denn am grundsätzlichen Sinn von Schreibseminarien zweifeln. Doch dann hätte man mich gründlich missverstanden. Schreibseminarien erfüllen durchaus ihren Zweck, wenn es darum geht, den Teilnehmern bestimmte handwerkliche Techniken des Schreibens zu vermitteln. Literarisch begabt zu sein, braucht nämlich noch lange nicht zu heißen, die verschiedenen literarischen Kunstmittel auch schon zu beherrschen. Das gilt schon für traditionelle Schreibweisen, deren Techniken, in der Lyrik etwa die einzelnen metrischen Formen, im Roman die unterschiedlichen Erzählhaltungen, sich der Autor, will er erfolgreich schreiben, bewusst werden muss. Das gilt vor allem aber in Bezug auf spezifisch moderne Kunstmittel, wie beispielsweise neue erzählerische Verfahren, die sich ohne ein gezieltes Lernen und Üben – dazu haben sich von Döblin über Brecht bis hin zu Günter Grass alle bedeutenden modernen Autoren immer wieder bekannt – kaum aneignen lassen. Und das gilt nicht weniger für Fragen, die sich rund um das Schreiben ergeben, auf solche der Schreibpsychologie, aber auch auf Fragen der Literaturkritik und des Verlagsvertrages. Man staunt diesbezüglich immer wieder, wie hilflos auch gestandene Autorinnen und Autoren wirken, wenn sie etwa mit verlags- oder mit urheberrechtlichen Problemen konfrontiert werden. Hier können Schreibseminarien zweifellos eine Art «Hilfestellung» leisten, vorausgesetzt freilich, dass ihre Leiterinnen und Leiter in den entsprechenden Bereichen ausgebildet sind. Damit allerdings hapert es noch weit herum: auf dem Gebiet der Schreibausbildung tummeln sich heute allzu viele, die über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen nur in Ansätzen oder gar nicht verfügen. Das gilt häufig gerade auch für praktizierende Autorinnen und Autoren, wenn sie als Leiter von Schreibseminarien auftreten und dann, weil sie selber die verschiedenen Möglichkeiten literarischen Gestaltens nicht ausreichend kennen, ihre eigene Schreibweise zum einzigen Gradmesser literarischer Qualität machen.

Schreibseminarien als Orte der Begegnung

Neben der Funktion der «Hilfestellung» – mehr kann und darf es nicht sein – erfüllen Schreibseminarien selbstverständlich noch weitere Funktionen, die mit Blick auf die besondere schriftstellerische Situation nicht unterschätzt werden dürfen. Da besteht für die Autorinnen und Autoren zunächst einmal die Möglichkeit, ihr poetisches Talent, im Vergleich mit andern Teilnehmern, relativ objektiv einzuschätzen. Man erlebt immer wieder, dass Autoren nach dem Besuch eines Schreibseminars feststellen, dass sie ihre Begabung überschätzt haben, und dann konsequenterweise einen andern Weg als den der Schriftstellerei einschlagen. Aber man erlebt zum Glück auch das Gegenteil: die Tatsache nämlich, dass Autorinnen und Autoren durch «Hilfestellungen», ja durch gezielte Schreibtipps, ihre schriftstellerische Begabung erst richtig entdecken. Und schlieβlich darf der psychohygienische Wert von Schreibseminarien nicht vergessen werden, wenn man bedenkt, wie sehr Schreibende als klassische ‚Einzelkämpfer’ mit ihren Texten häufig nicht nur bis zu deren Fertigstellung allein, sich selbst überlassen sind. Schreibseminarien geben ihnen da für einmal die Möglichkeit, während ein paar Tagen aus ihrer schriftstellerischen «Einsamkeit» auszubrechen und mit Gleichgesinnten – dies im wahrsten Sinne des Wortes – über ihre vielfältigen Probleme, die sie mit ihren Texten, aber auch mit Verlegern, Lektoren und Kritikern haben, zu diskutieren. Allein der Umstand erfahren zu dürfen, dass diese Probleme von andern angehört und ernst genommen werden, ja, dass andere Autorinnen und Autoren mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, dass man mit seinen Texten zudem eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, auch wenn es vorerst nur die eines Seminars ist, tut dann oftmals gut. Schreibseminarien – ja oder nein? Geht man von einem überkommenen, latent elitären Autorenverständnis aus (wer möchte nicht gerne zu den Auserwählten, den Begnadeten gehören!), so wird man die Frage ohne zu zögern mit «nein» beantworten. Ist man aber bereit einzugestehen, dass auch die Schriftstellerei ein Moment des Handwerklichen und damit des Lernbaren hat, dass sich beispielsweise eine ganze Reihe von Schreibtechniken rational aneignen lassen, dann wird man gerade heute, inmitten einer Welt des Wandels und spezialisierter Berufe, den Schreibseminarien eine gewisse Berechtigung kaum absprechen können. ■

__________________________________________

.

Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH

Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH

.

.

Themenverwandte Blog-Links

Schreiben im Beruf – Schreiben lernen? – Paro-Schreibkurs Basel – Thalia-Schreibwerkstatt Linz –Donnas Schreibprojekt – Schreibwerkstatt Graz – Literarische Sommerakademie 2009 – Literarische Expeditionen

Die Gesunderhaltung der Stimme

.

Möglichkeiten der sängerischen Stimmarbeit

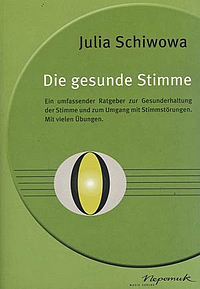

Der Band beleuchtet die Möglichkeiten der sängerischen Stimmarbeit in Bezug auf die Gesunderhaltung der Stimme. Im Zentrum stehen dabei die Zusammenhänge zwischen Stimmarbeit und Körperarbeit. Die einzelnen Kapitel sind mit themenbezogenen Übungsvorschlägen ergänzt. Auch gesundheitsrelevante Aspekte aus dem Berufsalltag von Sängern und Gesangspädagogen werden berücksichtigt. Mit vielen Ratschlägen, wie auf Warnsignale besser reagiert und was zur Vorbeugung von Stimmstörungen unternommen werden kann. (Verlagsinfo)

Der Band beleuchtet die Möglichkeiten der sängerischen Stimmarbeit in Bezug auf die Gesunderhaltung der Stimme. Im Zentrum stehen dabei die Zusammenhänge zwischen Stimmarbeit und Körperarbeit. Die einzelnen Kapitel sind mit themenbezogenen Übungsvorschlägen ergänzt. Auch gesundheitsrelevante Aspekte aus dem Berufsalltag von Sängern und Gesangspädagogen werden berücksichtigt. Mit vielen Ratschlägen, wie auf Warnsignale besser reagiert und was zur Vorbeugung von Stimmstörungen unternommen werden kann. (Verlagsinfo)

Julia Schiwowa, Die gesunde Stimme, Ein umfassender Ratgeber zur Gesunderhaltung der Stimme und zum Umgang mit Stimmstörungen, Nepomuk Musikverlag, 148 Seiten, ISBN 978-3907117224

.

.

.

.

Ruprecht Skasa-Weiß: «Weitere fünf Minuten Deutsch»

.

Wider den allgemeinen Sprach-Murks

Walter Eigenmann

.

Man kann beim öffentlichen Anprangern von Sprach-Übeln, Grammatik-Verstößen, Moden-Blödsinn, Begriffs-Unsicherheiten und anderer Deutsch-Stümperei grundsätzlich auf zwei Arten zugange sein: Entweder man stellt den Unsinn wissenschaftlich korrekt-sachlich-lexikalisch-langweilig in den Senkel, womöglich mit oberlehrerhaft erhobenem Zeigefinger – oder wie beispielsweise Ruprecht Skasa-Weiß.

Man kann beim öffentlichen Anprangern von Sprach-Übeln, Grammatik-Verstößen, Moden-Blödsinn, Begriffs-Unsicherheiten und anderer Deutsch-Stümperei grundsätzlich auf zwei Arten zugange sein: Entweder man stellt den Unsinn wissenschaftlich korrekt-sachlich-lexikalisch-langweilig in den Senkel, womöglich mit oberlehrerhaft erhobenem Zeigefinger – oder wie beispielsweise Ruprecht Skasa-Weiß.

Der Germanist und Philosoph begann im Herbst 2003 in einer samstäglichen Kolumne der Stuttgarter Zeitung mit betont unterhaltsamem, durchaus informativem, aber wirklich pointiertem «kritischem Beäugen von Schlampereien» – weil «alles knapper wird in der Welt, das Öl, der Regenwald, die Menge der fortpflanzungsfreudigen Deutschen», hingegen der «modische Murks in der Sprache der Medien» uns «täglich reicher zu Gebote» stehe. Das Verlagshaus Klett-Cotta sammelte Skasa-Weiß’ jeweils unter dem Titel «Fünf Minuten Deutsch» erschienenen StZ-Glossen – und gibt mittlerweile bereits seinen zweiten Band mit vergnüglich-lehrreichen Aufsätzchen zur «vermurksten Gegenwartssprache» heraus.

Die jüngste «Sprachlehre in Plauderform» des 72-jährigen einstigen Feuilleton-Redakteurs, Bavaria-Atelier-Dramaturgs und Korrektors beim A.-Springer-Verlag hält dabei süffisant, oft maliziös, zuweilen sarkastisch Gericht über eine Vielzahl modischer oder «denglischer Packpapierformulierungen», wie sie das «verholzte Deutsch unserer Nachrichtenmedien» massenhaft zumutet. Ein Blick auf ein paar Inhalte der insgesamt 88 thematisch sehr vielfältigen, dabei den Vorgänger-Band erweiternden bzw. ergänzenden «Deutsch-Minuten»:

«Macht, was Macher machen, Sinn? – Effektiv Fremdes, lapidar beurteilt – Na, heut schon was runtergebrochen? – Ist unakzeptabel inakzeptabel? Das Darstellbare, deutlich realisiert – Unsere Liebl.-Abkz. Kita und Soli – Gehen Studierende über Studenten? – Wem oder wes gegenüber? – Bringen wir’s mal auf den Eckpunkt – Gammellager der Umgangssprache – Wir, die schweigende Mehrzahl – Auf Augenhöhe mit der Augenhöhe – Fahren lassen und fahren gelassen – Hautpsache, kein Nebensatz – Das Stattgefundene, hier findet’s statt – Gesucht: Verfechter für den Genitiv – Zweifel zweifelsfrei in Abrede gestellt – Erschreckte ich Sie, wär’ ich erschrocken».

So manche der gerade im deutschsprachigen Blätterwald üppig sprießenden Sprach-Blüten und viele der in diesem Band genüsslich-informativ «vorgeführten» Dummheiten der Massenmedien finden ihre Behandlung durchaus auch bei einem berühmten Kollegen von Skasa-Weiß, nämlich bei Bastian Sick und dessen «Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod». Aber Ruprecht Skasa-Weiß schreibt meines Erachtens – natürlich auch unter der strengen Form-Fuchtel der Zeitungskolumne – weniger langatmig, formuliert witziger, plastischer, bringt seine Sache(n) immer sofort auf den (meist humorigen) Punkt. Der Autor ist ein scharfer, buchstäblich umfassend be-lesener Sprachbeobachter, der zitiert, was das Zeug hält – zur Untermauerung seiner Kritik, und der Leserschaft zum reinsten Lektüre-Spaß. Jenseits aller Duden-Hörigkeit also eine rundum vergnügliche (und sichtlich vergnügte), dabei keineswegs nur von Sprach-Laien mit Nutzen zu lesende «kleine Fibel», welche tatsächlich – der Klappentext verspricht nicht zuviel – geeignet ist, «in vielen Zweifelsfällen Orientierung zu geben». ■

Ruprecht Skasa-Weiß, Weitere Fünf Minuten Deutsch, Die vermurkste Gegenwartssprache, Klett-Cotta Verlag, 208 Seiten, ISBN 978-3-608-94512-6

.

.

Neues Anti-Sekten-Buch

.

Das «Scientology»-Schwarzbuch

Seit es die international verbreitete «Scientology-Church» gibt, steht sie bei Sekten-Kennern im Verdacht, systematisch Gehirnwäsche und Psychoterror auszuüben. Nun packt die «Scientology»-Expertin Ursula Caberta aus und enthüllt eine Fülle von teils erschütternden Fakten über diese umstrittene Organisation.

Seit es die international verbreitete «Scientology-Church» gibt, steht sie bei Sekten-Kennern im Verdacht, systematisch Gehirnwäsche und Psychoterror auszuüben. Nun packt die «Scientology»-Expertin Ursula Caberta aus und enthüllt eine Fülle von teils erschütternden Fakten über diese umstrittene Organisation.

Angesichts einer zunehmenden Verharmlosung der «Scientology» gerade auch durch Prominente und andere Lobbyisten eine notwendige Neuerscheinung, deren vielen Recherchen den Tarn-Schleier über einer international operierenden Sekte lüftet. Anhand zahlreicher Beispiele wird gezeigt, was falsche Propheten und elterliche Ignoranz anrichten können. Wichtige Praxis-Tipps ermöglichen es Eltern, Pädagogen und allen in Jugend- und Sozialarbeit Tätigen, Probleme zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

Ursula Caberta, u.a. Leiterin der Hamburger Landes-Jugendbehörde, gehört zu den dokumentiertesten Kennerinnen der deutschen Sekten-Szene und befasst sich seit Jahren mit der sog. «Scientology-Church». (gm)

Ursula Caberta: Schwarzbuch Scientology, 208 Seiten, Gütersloher Verlagshaus, ISBN 978-3579069746

Bücher verkaufen im Internet

.

Ratgeber für Online-Buchverkäufer

Die Zahl der Buchverkäufer bei Ebay, Amazon oder Booklooker geht inzwischen in die Zehn-, wenn nicht gar Hunderttausende. Sie brauchen Hilfe beim Online-Verkauf. Immer wieder geht es um die folgenden aktuellen Fragen: Wie trete ich auf (als Privatperson, als gewerblich angemeldeter Händler, als eingetragene Firma)? Wo biete ich die Bücher? (Die Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen); Wie sinnvoll ist die Einrichtung eines eigenen Online-Shops, für Buchhandlungen, Antiquariate? Wie beschreibe ich Bücher? (Kleine Kunde der offiziellen Fachbegriffe); Wie beschreibe ich den Zustand der Bücher? Wie lege ich die Preise fest? (Inkl. Exkurs über das Preisbindungsgesetz); Wie erstelle ich einen Katalog? (Von der Excel-Tabelle bis zur professionellen Antiquariats-Software); Wo lagere ich die Bücher? (Mindeststandards für die Bücheraufbewahrung); Vorkasse, Rechnung, Kreditkarte, Online-Bezahlsysteme: Welche Zahlungsarten sind zu empfehlen? (Verlagsinfo)

Die Zahl der Buchverkäufer bei Ebay, Amazon oder Booklooker geht inzwischen in die Zehn-, wenn nicht gar Hunderttausende. Sie brauchen Hilfe beim Online-Verkauf. Immer wieder geht es um die folgenden aktuellen Fragen: Wie trete ich auf (als Privatperson, als gewerblich angemeldeter Händler, als eingetragene Firma)? Wo biete ich die Bücher? (Die Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen); Wie sinnvoll ist die Einrichtung eines eigenen Online-Shops, für Buchhandlungen, Antiquariate? Wie beschreibe ich Bücher? (Kleine Kunde der offiziellen Fachbegriffe); Wie beschreibe ich den Zustand der Bücher? Wie lege ich die Preise fest? (Inkl. Exkurs über das Preisbindungsgesetz); Wie erstelle ich einen Katalog? (Von der Excel-Tabelle bis zur professionellen Antiquariats-Software); Wo lagere ich die Bücher? (Mindeststandards für die Bücheraufbewahrung); Vorkasse, Rechnung, Kreditkarte, Online-Bezahlsysteme: Welche Zahlungsarten sind zu empfehlen? (Verlagsinfo)

K.Waller/S.Schönfelder: Bücher erfolgreich im Internet verkaufen, 208 Seiten, Autorenhaus Verlag, ISBN 978-3866710290

Die Kunst, nicht zu lesen

.

Über das Lesen von Büchern

Arthur Schopenhauer

Es ist in der Literatur nicht anders, als im Leben: wohin auch man sich wende, trifft man sogleich auf den inkorrigibeln Pöbel der Menschheit, welcher überall legionenweise vorhanden ist, alles erfüllt und alles beschmutzt, wie die Fliegen im Sommer. Daher die Unzahl schlechter Bücher, dieses wuchernde Unkraut der Literatur, welches dem Weizen die Nahrung entzieht, und ihn erstickt. Sie reißen nämlich Zeit, Geld und Aufmerksamkeit des Publikums, welche von Rechtswegen den guten Büchern und ihren edlen Zwecken gehören, an sich, während sie bloß in der Absicht, Geld einzutragen, oder Ämter zu verschaffen, geschrieben sind. Sie sind also nicht bloß unnütz, sondern positiv schädlich.

Neun Zehntel unserer ganzen jetzigen Literatur hat keinen andern Zweck, als dem Publikum einige Taler aus der Tasche zu spielen: dazu haben sich Autor, Verleger und Rezensent fest verschworen.

Ein verschmitzter und schlimmer, aber erklecklicher Streich ist es, der den Literaten, Brotschreibern und Vielschreibern gegen den guten Geschmack und die wahre Bildung des Zeitalters gelungen ist, dass sie es dahin gebracht haben, die gesamte elegante Welt am Leitseile zu führen, in der Art, dass diese abgerichtet worden, a tempo zu lesen, nämlich alle stets das Selbe, nämlich das Neueste, um, in ihren Zirkeln, einen Stoff zur Konversation daran zu haben… Was aber kann elender sein, als das Schicksal eines solchen belletristischen Publikums, welches sich verpflichtet hält, allezeit das neueste Geschreibe höchst gewöhnlicher Köpfe, die bloß des Geldes wegen schreiben, daher eben auch stets zahlreich vorhanden sind, zu lesen, und dafür die Werke der seltenen und überlegenen Geister aller Zeiten und Länder bloß dem Namen nach zu kennen!

Besonders ist die belletristische Tagespresse ein schlau ersonnenes Mittel, dem ästhetischen Publikum die Zeit, die es den echten Produktionen der Art, zum Heil seiner Bildung, zuwenden sollte, zu rauben, damit sie den täglichen Stümpereien der Alltagsköpfe zufalle.

Daher ist, in Hinsicht auf unsere Lektüre, die Kunst, nicht zu lesen, höchst wichtig. Sie besteht darin, dass man das, was zu jeder Zeit so eben das größere Publikum beschäftigt, nicht deshalb auch in die Hand nehme, wie etwa politische oder kirchliche Pamphlete, Romane, Poesien u. dgl. m., die gerade eben Lärm machen, wohl gar zu mehreren Auflagen in ihrem ersten und letzten Lebensjahre anfangen.

Vielmehr denke man alsdann, dass wer für Narren schreibt allezeit ein großes Publikum findet, und wende die stets knapp gemessene, dem Lesen bestimmte Zeit ausschließlich den Werken der großen, die übrige Menschheit überragenden Geister aller Zeiten und Völker zu, welche die Stimme des Ruhmes als solche bezeichnet. Nur diese bilden und belehren wirklich.

Vom Schlechten kann man nie zu wenig und das Gute nie zu oft lesen: schlechte Bücher sind intellektuelles Gift, sie verderben den Geist. Um das Gute zu lesen, ist eine Bedingung, dass man das Schlechte nicht lese: denn das Leben ist kurz, Zeit und Kräfte beschränkt.

(Parerga und Paralipomena, § 295)

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Literatur-Zeitschriften: «Federwelt»

.

Vielfältiger Ratgeber für Autorinnen und Autoren

.

Immer wieder erstaunlich, wie ambitiös, fast schon prätentiös manche Print-Literatur-Zeitschriften das Auge ihrer meist kleinen, aber meist auch treuen Leserschaft verwöhnen! Und wenn eine der zahllosen, kleinauflagigen, aber völlig unverzichtbaren Gazetten geeignet ist, das früher hartnäckige Schmuddel-Image dieser ganz speziellen Heft-Szenerie zu pulverisieren, dann ist es die «Federwelt».

Immer wieder erstaunlich, wie ambitiös, fast schon prätentiös manche Print-Literatur-Zeitschriften das Auge ihrer meist kleinen, aber meist auch treuen Leserschaft verwöhnen! Und wenn eine der zahllosen, kleinauflagigen, aber völlig unverzichtbaren Gazetten geeignet ist, das früher hartnäckige Schmuddel-Image dieser ganz speziellen Heft-Szenerie zu pulverisieren, dann ist es die «Federwelt».

Uns liegt die aktuellste, die 64. Ausgabe dieser sechs Mal jährlich im Münchner Uschtrin Verlag erscheinenden «Zeitschrift für Autorinnen und Autoren» vor – und man ist allein schon hingerissen von der geradezu gestylten Aufmachung des gesamten Heftes. Typopgraphie, Layout, Papier, Textstrukturierung, Farbgebung, – kein Zweifel, das kommt nicht nur hochprofessionell, sondern auch Seite für Seite sehr ästhetisch rüber. Chapeau! vor dieser editorischen Leistung.

Hält auch der Inhalt, was die Verpackung verspricht? Das thematische Spektrum jedenfalls ist, für ein «AutorInnen»-Periodikum, abwechslungsreich breit. Gewiss, das Handwerkliche soll in der «Federwelt» den fetten Löwenanteil ausmachen: «Bestellvertrag», «Literaturagentur», «Ratgeber», «Interview», «Schreibgruppe», «Termin-Kalender», «Ausschreibung», «Rezension» – das sind nur ein paar der wichtigsten Stichwörter in Literaturgazetten, zumal in dezidierten «AutorInnen»-Blättern, und sowieso in der «Federwelt».

Doch zum Informellen stellt das 64-seitige Heft wohltuend auch Primärliterarisches – diesmal neben ein wenig Kurzprosa (von Gerhard Reininger) ein halbes Dutzend LyrikerInnen. Wobei die Redaktion ein Sensorium für sprachlich Sensibles beweist. Hier ein feinstes Poesie-Beispiel der Berliner Exil-Iranerin Mahnaz Talebitari (geb. 1964 in Teheran):

lippling

im hellen ertasten

deiner lippen

erblindet mein finger

nachtfarben

ahnt mich dein nah

Die 64. «Federwelt» – ein «Lesevergnügen», wie’s so heiβt? Ja, definitiv. (gm/07)

Federwelt – Zeitschrift für Autorinnen & Autoren, Nr.64/Juni-Juli 2007, ISSN 1439-8362, 4,50 EUR

.

.

Jahrbuch für Autorinnen und Autoren 2007

.

Nützliches Kompendium für alle Schreibenden

.

Das «Deutsche Jahrbuch für Autoren, Autorinnen 2007/2008» ist ein Kompendium der Superlative. Auf mehr als 1’000 Seiten (!) finden sich: Eine unglaubliche Fülle von Media- und Verlagskontakten; zahllose praktische Ratschläge und Informationen für Theater-, Film-, Hörfunk- und Buchautoren; Tipps und professionelle Insider-Informationen mit allen Adressen und dazugehörigen Informationen aus dem Literatur- und Medienmarkt; Erweiterter Inhalt mit schriftlich recherchierten Adressen und Zusatzinformationen; Literaturpreise und Stipendien; Verlags-Adressen mit Ansprechpartner und der gewünschten Angebotsweise etc. Zurecht schrieb die Süddeutsche Zeitung: «Gibt der Literatur ihre Adressen». (gm/07)

Das «Deutsche Jahrbuch für Autoren, Autorinnen 2007/2008» ist ein Kompendium der Superlative. Auf mehr als 1’000 Seiten (!) finden sich: Eine unglaubliche Fülle von Media- und Verlagskontakten; zahllose praktische Ratschläge und Informationen für Theater-, Film-, Hörfunk- und Buchautoren; Tipps und professionelle Insider-Informationen mit allen Adressen und dazugehörigen Informationen aus dem Literatur- und Medienmarkt; Erweiterter Inhalt mit schriftlich recherchierten Adressen und Zusatzinformationen; Literaturpreise und Stipendien; Verlags-Adressen mit Ansprechpartner und der gewünschten Angebotsweise etc. Zurecht schrieb die Süddeutsche Zeitung: «Gibt der Literatur ihre Adressen». (gm/07)

Manfred Plinke/G.Tieger (Hg): Deutsches Jahrbuch für Autoren/Autorinnen 2007/2008, Aktuelle Informationen und Adressen aus dem Literatur- und Medienmarkt, Autorenhaus-Verlag, 1054 Seiten, ISBN 3-86671-025-9

.

.

30 comments