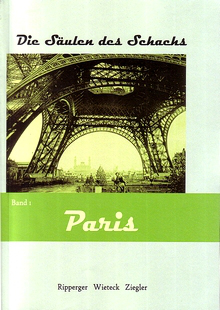

Ripperger / Wietek / Ziegler: «Die Säulen des Schachs – Paris»

.

Interessanter Exkurs in die Schach-Kulturgeschichte

Thomas Binder

.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Im 19. Jahrhundert fand das Königliche Spiel seinen Weg vom Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft in die Kreise des gebildeten Bürgertums. Zugleich entwickelte es sich zu jenem Gesamtbild aus Kunst, Wissenschaft und Sport, als das wir es noch heute wahrnehmen. Die Autoren haben den interessanten Ansatz gewählt, diese Entwicklung am Beispiel von fünf europäischen Metropolen nachzuzeichnen. Dem Eröffnungsband über Paris sollen noch London, St. Petersburg, Wien und Berlin folgen.

Im Buch stehen die schachlichen und die gesamt-geschichtlichen Beiträge etwas nebeneinander. Man hat den Eindruck, dass die Autoren – darunter der dem interessierten Publikum gut bekannte (Schach)-Historiker Helmut Wieteck – doch ein wenig aneinander vorbei gearbeitet haben. Die Verschränkung der beiden Ebenen gelingt nur stellenweise. Da das Buch allerdings in ca. 40 kurze Kapitel gegliedert und im übrigen sehr reichhaltig bebildert ist, kann man sich gut orientieren und Schwerpunkte setzen.

In den geschichtslastigen Abschnitten sind historische Ereignisse sachlich dargestellt, etwa die Französische Revolution oder der Deutsch-Französische Krieg. Umfangreiche Porträts stellen uns eine überraschend große Zahl historischer Personen vor: Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Politiker, Adlige, Philosophen, Komponisten… Nicht in jedem Fall wird der Bezug zum Gesamtthema deutlich.

Wer sich jedoch darauf einlässt, wird viel Wissenswertes erfahren, auch wenn seine Erwartungen an das Buch vielleicht andere waren. Insgesamt nehmen diese Themen gut die Hälfte des Raumes ein und sind mir damit ein wenig überrepräsentiert.

Beim flüchtigen Vergleich wird offenbar, dass heutzutage die universelle Wissensquelle «Wikipedia» auch für die Autoren einen unverzichtbaren Faktenfundus bildete. Einzelne Formulierungen stimmen auffällig überein, die Grenze zum Plagiat wird freilich nie auch nur andeutungsweise sichtbar.

Blicken wir auf den schachlichen Anteil des Buches, so beginnt die Reise im berühmten Pariser Café de la Régence, also bei Kaffeehaus-Schach im besten Sinne. Morphy tritt auf und die berühmte Partie des Meisters Legall (heute als Seekadettenmatt bekannt) wird besprochen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Paris in der Tat der schachliche «Nabel der Welt». Mit Namen wie Philidor, Deschapelles, de la Bourdonnais und Saint Amant sowie ihren jeweiligen Gegnern kann man nicht nur Pariser sondern europäische Schachgeschichte schreiben. Natürlich fehlt auch die Fernpartie gegen London nicht, mit welcher die Pariser Spieler die «Französische Verteidigung» begründeten.

Wenig später prägten Immigranten das Schachleben der französischen Metropole. Namen wie Kieseritzky und Bernstein sind uns heute vielleicht gerade noch geläufig. Im vorliegenden Buch sehen wir nicht nur ihre Partien, sondern erfahren Wissenswertes über die spielenden Personen. Die Autoren lassen sie mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihrem persönlichen Schicksal lebendig werden.

Die Wende zum 20. Jahrhundert und seinen Formen des Wettkampfschachs symbolisieren in Paris die Weltausstellungen der Jahre 1867, 1878, 1889 und 1900. Mit einer Ausnahme wurden sie von hochkarätigen Schachturnieren flankiert. Eingebettet in gelungene Artikel zum zeithistorischen Umfeld der Ausstellungen – hier gelingt das oben angemahnte Zusammenspiel sehr gut – werden die Turniere durch vollständige Kreuztabellen und einige Partiebeispiele präsentiert. Mit Meistern wie Steinitz, Winawer, Zuckertort, Blackburne, Anderssen, Lasker, Pillsbury, Marshall, Tschigorin und vielen anderen traf sich die Weltelite an der Seine.

Die beiden letzten Textseiten sind – nach meinem Geschmack etwas unmotiviert – dem französischen Maler Marcel Duchamp gewidmet. Seine schachliche Bedeutung – er spielte u.a. bei fünf Olympiaden – ist unbestritten. Jedoch fällt seine Karriere zeitlich aus dem thematischen Rahmen des Buches.

Die Autoren stellen das Schachspiel in den Zusammenhang der historischen Ereignisse und kulturellen Entwicklungen in der französischen Hauptstadt. Die Gewichtung mag dem Leser etwas zu sehr auf den nicht-schachlichen Themen liegen. Seine wahre Stärke offenbart das Buch aber bei den Porträts heute fast vergessener Meister. Die Serie mit vier weiteren geplanten Bänden über europäische Schach-Metropolen darf mit Spannung erwartet werden.

Insgesamt werden uns 34 Partien der Protagonisten vorgeführt und von Reinhold Ripperger knapp kommentiert. Hier hätte man sich etwas mehr schachliche Analyse gewünscht, zumal wenn man weiß, dass Ripperger als erfahrener Trainer hier seine große Stärke hat. Auch dabei wäre der historische Kontext von Interesse. Wenn es z.B. zu einer Partie von 1843 lapidar heißt: «Wir befinden uns hier in der Tarrasch-Variante des Damen-Gambits.», so drängt sich die Frage auf, welche Rolle diese Variante damals – ein halbes Jahrhundert vor Tarrasch – spielte.

Wenn es also an diesem Buch den einen oder anderen Kritikpunkt gibt, so hat das vor allem mit der Erwartungshaltung des Rezensenten zu tun. Der Spagat, Schach im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung einer Epoche zu präsentieren, ist noch nicht oft versucht worden. Nur selten ist er besser gelungen, als es Ripperger, Ziegler und Wieteck tun. Wünschen wir dem Buch einen Leserkreis, der das Bildungsinteresse mitbringt, diese Idee zu tragen. Das Projekt sollte unbedingt gelingen – der Gesamtwert erschließt sich gewiss erst aus dem Blick auf alle fünf vorgesehenen Ausgaben. ■

Reinhold Ripperger / Helmut Wieteck / Mario Ziegler: Die Säulen des Schachs – Paris, ChessCoach Verlag, 212 Seiten, ISBN 978-3981190571

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor R. Ripperger («Gegenspiel»)

.

Reinhold Ripperger: «Gegenspiel»

Thomas Binder

.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Reinhold Ripperger (Dipl. Sozialarbeiter) wurde 1954 in St. Ingbert/D geboren, wo er auch heute noch mit Ehefrau und Tochter lebt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er aktiver Schachspieler. Er durchlief die Ausbildung des Deutschen Schachbundes und erhielt 1985 die Trainerlizenz.

Rippergers Schwarz-Vorschlag klingt auf den ersten Blick banal und schmalspurig: «Ziehen Sie 1… e6, egal was der Gegner eröffnet haben mag.» Dieses Vorgehen (wahlweise auch mit c6, d6, g6 oder anderen Zügen zelebriert) ist so selten gar nicht anzutreffen. Aber nicht immer ist es von Verständnis für die entstehenden Stellungen getragen. Man muss also bei der Repertoireplanung einen Schritt weiter gehen – und das tut Reinhold Ripperger.

Gegen 1. e4 landet man im Franzosen, wobei Ripperger auch in der Folge eine sinnvolle Auswahl anbietet – immer dort, wo Schwarz Gelegenheit hat, das Spiel zu bestimmen. Gegen 1. d4 fokussiert er sich streng auf den modernen Stonewall, bei dem Schwarz seine weiteren Bauern auf c6, d5 und f5 platziert, den Königsläufer aber im Gegensatz zum klassischen Stonewall auf d6. Die somit abgegrenzte Eröffnungswahl ist nicht nur von Ripperger selbst, sondern von mehreren namhaften Großmeistern erprobt und hat sich bewährt. Insbesondere verweist der Autor darauf, dass sich in beiden Eröffnungen ähnliche Motive ergeben und dem Spieler die Orientierung erleichtern. Bei der weiteren Variantenauswahl entscheidet sich Ripperger immer für offensive Abspiele, verspricht seinem Leser ein «Spiel auf Gewinn». Mit Schwarz wird also nicht ängstlich geklammert, sondern getreu dem Titel des Buches aktives Gegenspiel gesucht.

Angenehm fällt dabei auf, dass der Leser nicht mit ellenlangen und vielfach untergliederten Zugfolgen allein gelassen wird. In angemessenem Umfang werden der Sinn der einzelnen Züge und der dahinter stehende strategische Plan erläutert. Zwei bis drei Diagramme pro Seite lockern den Text auf und lassen es zu, die Ausführungen auch «vom Blatt» zu verfolgen. Nun hatte der Rezensent natürlich weder das Wissen noch die Zeit, jede einzelne Variante auf ihren schachlichen Gehalt zu prüfen. Stichproben haben aber das Vertrauen in Rippergers fundierte Analysen gestärkt. Dabei ist der Autor ein unabhängiger Geist, der vor der Autorität von Großmeistergenerationen und rechenstarken Computern nicht erschrickt, wenn es eigene Ideen zu vertreten gilt. Mit Blick auf das eigene Repertoire habe ich exemplarisch eine Variante geprüft: Nach 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 verfügt Weiß über die interessante Gambitfortsetzung 4. Ld2. Sie hat einen gewissen schachhistorischen Wert, stand u.a. 1950 im Kandidatenwettkampf zwischen Bronstein und Boleslawski auf der Tagesordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit selbst gestandene Französisch-Spieler aus dem Gleis ihrer Vorlieben werfen kann. Ripperger nun lässt seine Leser nicht im Regen stehen: Er empfiehlt sehr deutlich die Antwort 4… Sc6! Der Blick auf die Schach-Software «Fritz» bzw. in die «Mega Database» enthüllt dies als einen echten Geheimtipp: Die Datenbankstatistik zeigt, dass er gerade mal mit einer Häufigkeit von 4% in dieser Stellung gespielt wird und auch nach längerer Rechenzeit, weist «Fritz 13» den Zug erst als Nr. 4 oder 5 seiner Kandidatenzüge aus. Mit solchen Empfehlungen kann Reinhold Ripperger also auch dem gestandenen Spieler noch viele neue Ideen vermitteln.

Schach-Autor und -Trainer Reinhold Ripperger legt mit «Gegenspiel» ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire mit Schwerpunkt «Französisch» vor. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge.

Gelungene Gestaltung und Typographie sorgen dafür, dass man das Buch jederzeit gern zur Hand nimmt. Der auf den ersten Blick vielleicht etwas hohe Preis ist durch den enormen Arbeits- und Analyseaufwand gerechtfertigt. Hier wird eine eigene Leistung des Autors verkauft, der wohl zu jeder Aussage des Buches stehen kann – keine schnell dahin geschriebene Computeranalyse. Einziger Kritikpunkt: ca. 35 Seiten mit insgesamt 100 Testaufgaben einschließlich Lösungen und Punktbewertung scheinen mir in einem Repertoirebuch entbehrlich. Abgefragt wird hier nicht schachliches Können, sondern «nur» das Erinnern der vorgestellten Varianten.

Alles in allem: Basierend auf der Empfehlung «Spiele immer 1… e6» legt Reinhold Ripperger ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire vor. Neben einer gezielten Auswahl von Französisch-Varianten konzentriert er sich auf den Modernen Stonewall. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge. ■

Reinhold Ripperger: Gegenspiel – Ein dynamisches Repertoire für den Schwarzspieler, ChessCoach-Verlag, 272 Seiten, ISBN 3-981190-57-0

.

Leseproben

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor Reinhold Ripperger

«Eröffnungstheorie ist ein lebendiger Prozess»

.

Glarean Magazin: Herr Ripperger, in den letzten 2-3 Jahren steht Ihr Name immer wieder für interessante Neuveröffentlichungen auf dem Schachbuch-Markt. Den Menschen dahinter kennen sicher nur wenige. Möchten Sie sich bitte kurz den Glarean-Lesern vorstellen?

Reinhold Ripperger: Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin von Beruf Sozialarbeiter und lebe im Saarland.

GM: Als sehr aktiven Turnierspieler weist Sie schon die DWZ-Datenbank des deutschen Schachverbandes aus. Ihre Bücher lassen vermuten, dass Sie auch als Trainer Erfahrungen gesammelt haben?

RR: Ich bin seit über 30 Jahren Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Als Spieler des SC Anderssen St. Ingbert und des SC Caissa Schwarzenbach habe ich in der Oberliga Südwest und in der 2. Bundesliga gespielt.

GM: Der Blick auf Ihre Homepage offenbart, dass es neben dem Schachspieler Ripperger noch einen auf ganz andere Art interessanten Menschen gibt – den Liedermacher. Erzählen Sie doch bitte ein wenig über diese Seite.

RR: Ich liebe gute Musik und bin ein glühender Fan von Reinhard Mey. Ich schreibe selbst hin und wieder ein Lied und veranstalte Liederabende, bei denen ich Keyboard spiele und neben eigenen Liedern auch Stücke von Hannes Wader, Reinhard Mey oder den Wise Guys singe. Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Schach und Musik eng miteinander verwandt sind.

GM: Zurück zum Schachautor: Wenn ich nichts übersehen habe, liegen aus Ihrer Feder – zum Teil mit Co-Autoren – knapp 10 Bücher vor. Das Spektrum ist breit, der Schwerpunkt liegt aber bisher im Eröffnungsbereich. Wie schreibt man eigentlich heute in der Zeit der Datenbanken ein Eröffnungsbuch, das sich vom Durchschnitt abhebt? Wie ist das Verhältnis von eigener Erfahrung zur Vorgefassten Meinung anderer Autoren bzw. der Einschätzung der Computerprogramme?

RR: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche in meinen Büchern, wie auch im Training, die Denkweise meiner Leser zu verändern. Ich lege großen Wert auf die Stellungsbeurteilung und das Schmieden eines sinnvollen Planes. Ich gehe auf die Feinheiten der Position ein und will so die strategischen und taktischen Fertigkeiten meiner Leser ausbilden. Die Computerprogramme sind wahnsinnig stark geworden, können aber einem Spieler keinen Plan erklären. Oft „sehen“ sie auch selbst keinen Plan. Selbstverständlich greife ich bei der Analyse einer Variante manchmal auch die Idee eines anderen Autors auf und versuche diese in meine Überlegungen einzubeziehen.

GM: Was muss heute ein gutes Eröffnungsbuch bieten, um einen Mehrwert gegenüber computergestützten Medien zu erreichen?

RR: Ich versuche dem Lernenden zu vermitteln, wie er sich ein vernünftiges Eröffnungsrepertoire zusammenstellt, seine ihm zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzt. Ich versuche ihm wertvolle Ratschläge zu geben, welche psychologischen Einflüsse in einer Schachpartie zum Tragen kommen. Ein Fehler auf dem Brett entspringt einem Defizit im schachlichen Denken. Das versuche ich meinen Schülern klar zu machen.

GM: Einige Ihrer Bücher, darunter das aktuelle «Gegenspiel» verstehen sich als Repertoire-Empfehlung. Der Markt scheint gerade in diesem Bereich zu boomen. Ist das ein Trend «weg vom allgemeinen Eröffnungslexikon» hin zum «individuellen Rundum-Sorglos-Paket»?

RR: Wie ich schon sagte, kann ein Computer kein Eröffnungsrepertoire zusammenstellen. Außerdem ist die Eröffnungstheorie im modernen Schach ein lebendiger Prozess, der ständig im Fluss ist und von ehrgeizigen Spielern stetig beobachtet und weiterentwickelt wird.

GM: Leben Sie eigentlich das Konzept «… im ersten Zug immer e7-e6» auch selbst vor und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?

RR: Ja, oft spiele ich selbst so. Das hat mir zum Beispiel in der Französischen Verteidigung eine Menge Erfahrung eingebracht. Natürlich muss ich hin und wieder von diesem meinen Gegnern bekannten Repertoire abweichen, um Vorbereitungen aus dem Weg zu gehen und mit der einen oder anderen Überraschung aufzuwarten.

GM: An «Gegenspiel» gefällt mir besonders, dass Sie den Leser nicht mit langen Varianten allein lassen, sondern die Idee einzelner Züge in kurzen und verständlichen Erklärungen erläutern.

RR: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selbst sehr ungern endlos lange Varianten mit eingeschobenen Untervarianten nachspiele. Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich das meinen Lesern ersparen möchte. Das soll aber nicht heißen, dass ich in meinen Büchern den Königsweg gefunden habe. Es gibt andere Konzepte, die bei anderen Schachspielern auf große Zustimmung stoßen und das ist auch in Ordnung.

GM: In den Katalogen finde ich ein Buch, das – nicht nur in Ihrem bisherigen Schaffen – aus dem Rahmen fällt. «Die große Schachparade 1», angekündigt als Streifzug durch die Turnierwelt vor 100 und mehr Jahren. Die Ziffer «1» weckt in mir die Erwartung, dass wir es hier mit einem auf Fortsetzung angelegten Projekt zu tun haben. Erzählen Sie uns bitte, worauf wir uns hier freuen dürfen.

RR: Die Schachparade ist kein klassisches Lehrbuch sondern mehr ein Lesebuch zum Thema Schach in unterschiedlichen Epochen und Ländern. Wir wollen den Lesern die Menschen hinter den Schachspielern näher bringen und interessante Details über Zeitgeist, politische und gesellschaftliche Hintergründe vermitteln. Das Buch ist sehr aufwendig gestaltet mit vielen Fotos und in Hardcover produziert ein echter Hingucker. Es werden nach und nach weitere Bände folgen.

GM: Sie veröffentlichen im Eigenverlag „ChessCoach“. Was hat Sie und Ihren Partner bewogen, einen eigenen Verlag aufzubauen?

RR: Ein eigener Verlag hat natürlich den Vorteil, dass man seine Vorstellungen eins zu eins umsetzen kann. Natürlich bringt es deutlich mehr Arbeit mit sich, das Buch nicht nur zu konzipieren, sondern auch am Markt zu platzieren, ein Vertriebsnetz aufzubauen und mit dem Buchhandel Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Dennoch stellt es auch eine interessante Erfahrung dar, auf diesem Sektor tätig zu sein. Der Verlag ChessCoach ist ständig auf der Suche nach neuen Autoren und interessanten Konzepten. Da ich auf Grund meiner Schwerbehinderung nicht mehr im Berufsleben stehe, kann ich für den Verlag mehr Zeit aufwenden und habe gleichzeitig eine interessante und sinnvolle Beschäftigung. Dennoch muss man es als Liebhaberei ansehen, da angesichts der geringen Auflage eines Schachbuchs die Kosten-Nutzen-Rechnung in den Hintergrund tritt und kaufmännischen Anforderungen nicht genügt.

GM: Welche aktuellen Projekte hat der ChessCoach-Verlag denn in der Pipeline?

RR: Im Verlag ChessCoach wird in Kürze das Buch «Anzugsvorteil II» erscheinen, ein Weißrepertoire für d4-Spieler. Außerdem stehen die Arbeiten an zwei schachhistorischen Werken kurz vor dem Abschluss: «Die Säulen des Schachs» sowie «London 1851». Zudem wird es ein Lehr- und Arbeitsbuch geben, «Die goldenen Regeln des Schachspiels». Besonders innovativ ist ein Projekt zum Thema Entscheidungen am Schachbrett. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen Fernschach und Nahschach. Hierzu konnten wir zwei international renommierte Großmeister gewinnen. ■

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

leave a comment