Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»

.

Gute Recherche – in schlechte Form gegossen

Bernd Giehl

.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

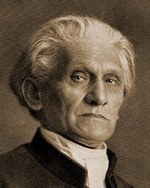

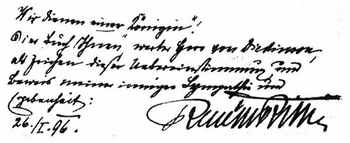

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)

Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.

Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.

Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.

Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■

Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410

.

.

Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

Tomas Liska: «Bercheros Odyssee» / Jaromir Honzak: «Uncertainty» (CD’s)

.

Auf Linie gebracht –

2 neue Alben von Bassisten als Bandleader

Michael Magercord

.

Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.

Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.

Musik, die bewegten Bildern unterlegt wird, folgt einer zuvor festgelegten Dramaturgie. Und ein wenig wirken die beiden vorliegenden Alben, in denen die Bassisten jeweils den Ton angeben, auch wie Filmmusik. Obwohl es keine Platten mit Filmmusik sind, sondern eher das, was man einmal «Konzeptalben» nannte: eine dreiviertel Stunde zusammenhängende Klanggebilde – das kann entweder großartig werden oder ganz besonders repetitiv enden.

Mit Tomas Liska und Jaromir Honzak, haben sich zwei versierte Jazz-Bassisten und ihre jeweiligen Formationen in ihren neuen Einspielungen – beide bei Supraphon – auf genau diese Gratwanderung begeben. «Bercheros Odyssee» nennt Tomas Liska, der jüngere von beiden, seine Komposition, die der Absolvent des Berliner Jazz-Instituts zusammen mit seinen Kommilitonen Fabiana Striffler (Geige), Simon Marek (Cello), Markus Ehrlich (Klarinette) und Natalie Hausmann (Tenorsaxophon) unter dem Bandnamen Pente eingespielt hat. Das Album folgt ganz und gar der Konzeptidee. Die sechs einzelnen Passagen heißen auch konsequenterweise «Parts», die ein zusammenhängendes Ganzes bilden sollen.

Liska war zuvor eher in der Weltmusik und im Bluegrass unterwegs. Mit dem Studium begann wohl die Reise durch philosophische und ästhetische Tiefen seines Faches. Seine CD gewordene Odyssey mit einem Titel, der aus den Namen seines Studienortes und dem des Indianerstammes der Cherokee zusammengesetzt wurde, kommt zunächst etwas intellektuell und ernst daher, verliert sich ab und zu im Free Jazz, um dann doch immer wieder kürzere Aufenthalte an bekannten Orten einzulegen: wenn nämlich die Geige oder das Cello folkloristisch ertönen, die Klarinette einen Gospel andeutet oder uns das Saxophon auf dem Balkan Station machen lässt – und trotzdem findet es zu einer lyrischen, unprätentiösen Einheit.

Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.

Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.

«Uncertainty» heißt die Zusammenstellung von acht eigenen Titeln, die er mit den wesentlich jüngeren E-Gitarristen David Doruzka, Pianisten Vit Kristan, dem französischen Saxophonisten Antonin-Tri Hoang und schwedischen Schlagzeuger Jon Fält eingespielt hat. Jedes Stück steht für sich, hat eine andere instrumentale Zusammensetzung. Und ist das erste Stück mit dem deklamatorischen Titel «Smell of change» noch flotter E-Gitarren-Jazz, so ist im zweiten der Wandel da und im dritten schließlich vollzogen: hin zu einer meditativen und lyrischen Dichte, die sich weitgehend der Instrumenten-Akrobatik enthält, und die man durchaus als Ausflug in die «Ungewissheit» erleben kann.

In ihren jüngsten Aufnahmen folgen Altjazzer Jaromir Honzak («Uncertainty») und Neujazzer Tomas Liska («Bercheros Odyssey») weiterhin den Vorgaben der Bass-Linien. Dass diese Wahrung einer guten Musik-Tradition dem Treiben der doch so freiheitsliebenden Improvisations-Musiker erst die Form gibt, in der sich dann ihre sprühenden Ideen oder – im Gegenteil – ihre Hingabe in tiefe Gefühlswelten ergießen können, beweisen einmal mehr diese beiden lyrischen, ja meditativen Alben.

Beide Alben haben – bei allen Unterschieden – schließlich doch eines gemeinsam: Es sind ihre klaren bass-lines, die ihre musikalische Fantasien auf Linie halten. Sie erst machen aus der Gratwanderung zwischen Klängen und Atmosphären, aus den Stückchen und den Teilen ein zusammenhängendes Ganzes. Vielleicht ist dies ja auch das höchste an der hohen Kunst des Bass-Spiels. Und sollte den beiden Bassisten darum gegangen sein: mission accompli. ■

Tomas Liska & Pente: Bercheros-Odyssey, Audio-CD, Supraphon

Jaromir Honzak & Band: Uncertainty, Audio-CD, Supraphon

.

.

.

.

Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)

.

Hervorragende Verdeutlichung

strategischer Zusammenhänge

Thomas Binder

.

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.

Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.

Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.

Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.

Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.

Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)

Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.

Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.

Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.

Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.

Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■

Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)

.

Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber

Sabine & Mario Ziegler

.

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)

Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:

Verdaustig war’s, und glasse Wieben

rotterten gorkicht im Gemank.

Gar elump war der Pluckerwank,

und die gabben Schweisel frieben.

Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.

Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.

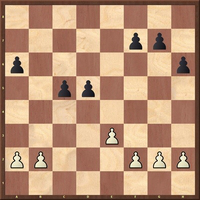

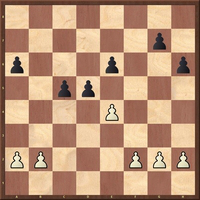

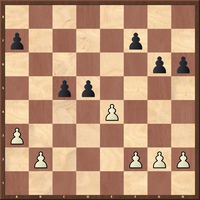

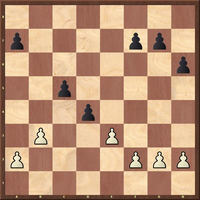

Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.

So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:

1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#

Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.

Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■

Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728

.

.

.

__________________________________

Sabine Ziegler-Staub

Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG

Mario Ziegler

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

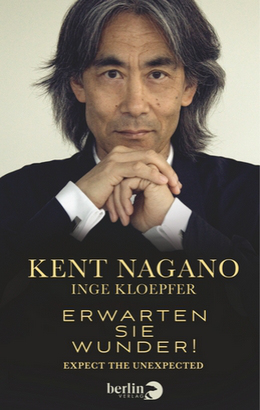

Kent Nagano (Inge Kloepfer): «Erwarten Sie Wunder»

.

Die Rettung der Klassik

Christian Busch

.

.

«Expect the Unextpected»

«Expect the Unextpected»

Die Klänge der Eröffnungskonzerte der neuen Pariser Philharmonie via ARTE noch im Ohr, weiß man in der Welt der Klassischen Musik schon lange, welche Töne angeschlagen werden müssen. Längst ist die Zeit der eitlen und sich um sich selbst und die Gründung immer neuer Plattenfirmen und Vermarktungsstrategien drehenden Stardirigenten vorbei. Boomte die Klassik in den 80er und 90er Jahren noch dank der neuen digitalen CD-Scheiben mit ihrem viel transparenteren und hörfreundlichen Klangbild, gehen die Nachfahren von Beethoven & Co. an vielen Orten längst am Stock. In den Zeiten knapper Kassen und allgegenwärtigem Multimedia-Rausch müssen die Liebhaber komplexer filigraner Orchesterkultur mitunter gesucht werden wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das Durchschnittsalter in den Konzertsälen steigt bedrohlich und degeneriert zur exklusiven Matinée für Betagte und Betuchte. Da wird ein fast 400 Millionen schweres Projekt wie das der Pariser Philharmonie, welches das städtische Orchester von seiner angestammten – nahe dem Arc de Triomphe gelegenen – Salle Pleyel vertreibt, auch schon mal in die suburbane Zone des Parc de la Villette verlagert, in die schon fast prekär zu nennende soziale Randzone, wo jüngst die Attentäter von «Charlie Hebdo» ihr Fluchtauto wechselten. Und statt der VIP-Zone legt man jetzt Wert auf ein Lernzentrum «Abteilung Education», in der kulturelle Brücken zu Schulen und bildungsfernen Schichten geschlagen werden sollen. Ist die Lage wirklich so ernst?

Stardirigent Nagano bei der Arbeit

Wirtschafts- und Sinnkrise

In dem jüngst erschienenen Buch «Expect the unexpected!» («Erwarten Sie Wunder») behandelt der amerikanische Dirigent Kent Nagano, unterstützt von der Koautorin Inge Kloepfer, mit soziologischen Sachverstand genau dieses Problem der schwindenden Stellung der klassischen Musik im Kulturleben. Aus unmittelbarer Nähe berichtet er am Beispiel von Detroit vom Niedergang der nordamerikanischen Orchesterlandschaft und den fatalen Folgen für die kulturelle Entwicklung in den Städten. Er empört sich gegen die schonungslose Ausbreitung von Materialismus, Konsumismus und reinem Utilitarismus in der westlichen Zivilisation, welche in der PISA-Studie ihren deutlichsten bildungspolitischen Niederschlag findet: Was zählt, sind Fähigkeiten, die den Menschen auf ihren funktionalen Nutzen reduzieren. Fächer wie Kunst und Musik, welche Kreativität, Vorstellungsvermögen und Inspiration fördern, kommen dort nicht vor. Dabei steht schon im Matthäus-Evangelium: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Klassik

Er zeigt an vielen Beispielen seiner langjährigen, intensiven und fruchtbaren Auseinander-setzung mit den unsterblichen Werken auf, dass die schönen Künste vor dem Hintergrund eines generellen Wertewandels in den westlichen Industrieländern eine Antwort auf die Sinnkrise darstellen: «Sie […] machen den Alltag mehr als nur erträglich. Sie inspirieren uns, öffnen den Geist. Sie helfen uns, Unbegreifliches und Unerträgliches anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, daraus Kraft zu schöpfen und nicht daran zu verzweifeln.» Dabei erweist er sich als energischer und nimmermüder Verfechter der Quellen menschlicher Inspiration., der längst begriffen hat, dass heute die wichtigste Aufgabe der Dirigenten und Intendanten nicht in der Selbstverwirklichung egoistischer Eitelkeiten besteht, sondern in der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Publikum: «Nennen Sie mich jetzt einen Träumer, einen Utopisten, wenn ich mir wünsche, dass ein jeder in seinem Leben unabhängig von Bildungsstand und Herkunft die sinnstiftende Kraft der Kunst erfahren können soll.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung!

Kindheit ohne neue Medien – dafür mit Klavier und Klarinette

So beginnt Nagano seine Ausführungen in seiner Kindheit an und erzählt von den Anfängen in Morro Bay, einem in den 50er Jahren multikulturell besiedelten Fischerdorf an der kalifornischen Pazifikküste, und von seinem ersten musikalischen Erzieher, dem Professor Korisheli. Im Vordergrund stehen dabei von Beginn an nie persönliche Erfolge, öffentliche Anerkennungen oder gar Preisverleihungen, sondern stets die ungetrübte Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, am Gemeinsinn stiftenden Konzert- oder Probenerlebnis, bei dem Konflikte und Unterschiede an Bedeutung verloren: «Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt». Welche Zeit hätte dessen nicht bedurft, so könnte man fragen – liefert Nagano hier doch einen entschiedenen Gegenentwurf zu den stets von manipulativer Sprache der Medien und leicht konsumierbarer Unterhaltungselektronik geprägten aktuellen Kultur-Landschaft. Hier und da blitzen die Erfahrungen aus seinen vielen Stationen (Lyon, Manchester, Los Angeles, Berlin, München, Montreal, Hamburg) auf, offenbart er den Lesern in eingestreuten Intermezzi seinen eigenen Zugang zu den großen Komponisten, von Bach, Beethoven und Bruckner bis zu Schönberg, Messiaen, Ives und Bernstein. Wenn er über das Rätselhafte in Beethovens achter Symphonie spricht, enthüllt sich nebenbei: Der Weg ist das Ziel, das auch ungewöhnliche Wege rechtfertigt, indem Nagano mit seinem OSM (Orchestre symphonique de Montreal) volksnah in der Eishockey-Arena Richard Strauss’ «Heldenleben» präsentiert. Abgerundet wird sein Aufruf durch die Gespräche mit Zeitgenossen wie Helmut Schmidt (Politik), Kardinal R. Marx (Kirche), Yann Matei (Literatur), Julie Payette (Wissenschaft) und William Friedkin (Film). Was letzterer über Beethovens Symphonien sagt, gilt für die ganze Klassik: «Wer einmal […] die Tiefe der Musik erahnen konnte, wird sich ein Leben lang nach dieser Erfahrung sehnen. Es wird ihn immer wieder dorthin zurückziehen.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung! ■

Kent Nagano (Inge Kloepfer): Erwarten Sie Wunder – Expect the Unexpected, Berlin Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3827012333

.

.

.

.

«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.

.

«Stand vf, stand vf, du sele min»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.

Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)

Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

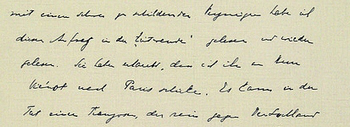

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur

Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.

Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■

Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD

.

.

.

.

Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)

.

Die Vampirin von Törökszentmiklós

Günter Nawe

.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.

Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.

Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Rubin Szilárd (1927-2010)

So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.

Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”

Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»

Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.

Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■

Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4

.

.

.

.

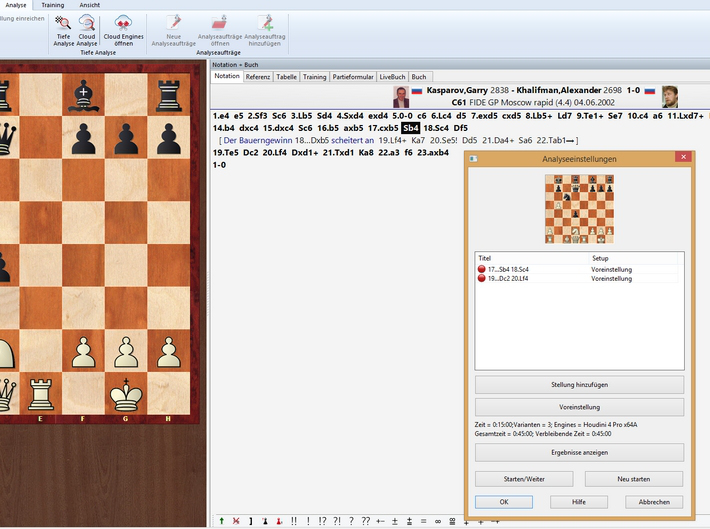

Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»

.

Schach auf Wolke 7 ?

Dr. Mario Ziegler

.

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.

Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.

Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.

Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.

Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.

Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.

Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:

Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.

Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■

Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Guillaume Connesson: «Lucifer», Cellokonzert (Jérôme Pernoo, Jean-Christophe Spinosi)

.

Infernalisches Klangspektakel

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»

Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»

Obwohl man Elogen wie diese von Bertrand Dermontcourt nicht sonderlich lieben muss, so ist an diesen Worten schon etwas dran. Connesson, der heute eine Professur für Orchestration am Conservatoire National de Région d’Aubervilliers bekleidet, schöpft definitiv und vollkommen sorglos aus dem Vollen. Da beste Beispiel ist da das hier eingespielte Ballet en deux actes sur un livret du compositeur «Lucifer», das 2011 uraufgeführt wurde. Die enorm farbenreiche, geradezu glitzernde Partitur des «Lucifer» deckt stilistisch so ziemlich alles zwischen dem Sacre, Sandalenfilmmusik aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer und groovigem Jazz ab. Ein buntes, wildes, ziemlich ungehemmtes Treiben, das in seiner gewissen Prinzipienlosigkeit rundum höchst unterhaltsam und darum auch – im Gegensatz zu so vielen, vielen Kompositionen der Moderne und Postmoderne – in jedem Falle massenkompatibel ist. Massenkompatibel sind übrigens auch die Thematik der Ballettmusik und auch das von der Deutschen Grammophon gestaltete Cover, das einen düsteren Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame in Paris zeigt. Frakturähnliche rote Buchstaben präsentieren den Namen «Lucifer». Es ist das Dunkle, Gothicmäßige, Gruselig-Abgründige, das hier mit Werk und Aufmachung bemüht, bedient und schlussendlich verkauft werden. Nicht umsonst wird das Konzert für Violoncello und Orchester, das ebenfalls auf der CD enthalten ist, verschwiegen. Die CD kommt also daher als böte sie eine Art Soundtrack für das Wave-Gothic-Festival Leipzig. Trifft die Phrase «Classic goes Pop» irgendwo zu, dann sicher hier. Das dürfte auch im Sinne Connessons sein, der mit seiner Musik (nicht nur) in Frankreich bestens ankommt und eine Reihe unterschiedlichster Preise, beispielsweise den vom Institut de France vergebenen Cardin-Preis (1998), den Nadia und Lili Boulanger-Preis (1999) oder – im Jahre 2006 – den Grand Prix Lycéen des Compositeurs erhalten hat. Guillaume Connesson hat von Beginn seiner Karriere an Elemente des Pop zu Themen seines Werkes gemacht hat, etwa in «Techno Parade», «Disco-Toccata» oder «Night Club». Warum also nicht auch hier?

Komponist Guillaume Connesson (links) und Dirigent Jean-Christophe Spinosi während der Aufnahmearbeiten zu “Lucifer”

Tritt man nun einen Schritt vom Marketing zurück und hört der Musik aufmerksam zu, dann präsentiert sich «Lucifer» als durchaus packende neue Musik, als eine neue Musik, die in der Lage ist, auch den der arrivierten «Klassik» nicht ganz so nahe stehenden Hörer zu fesseln. Das Werk, im Prinzip zwar eine Ballettmusik, aber laut Connesson gleichzeitig eine «große Symphonie», ist in sieben Abschnitte unterteilt, denen der Komponist einen Titel und jeweils einen kleinen Text voranstellt. Es wird – die Überraschung ist nicht groß – von «Le Couronnement du Porteur de Lumière» bis zum «Épilogue» der Fall Luzifers vom größten aller Engel zum verstoßenen König der Hölle «erzählt», allerdings verquickt mit Elementen der Prometheus-Sage. Es ist die Liebe zu einer Menschenfrau, die seine Verurteilung und seinen Fall herbeiführt. Im Épilogue tritt schließlich der Mensch «an sich» auf, der die Krone des Luzifer findet und sich – hier hat die Symbolik etwas unschön Gewolltes – von dieser dunklen Macht enorm fasziniert zeigt.

Zur Musik: Das Werk eröffnet mit der Krönungsszene Lucifers («Le Couronnement du Porteur de Lumière»). Musikalisch ist das zunächst schon ziemlich packend. Wilde Skalen in allen Instrumentengruppen, entfernt orientalische Klänge und starke Betonung des rhythmischen. Dann ein plötzlicher Stimmungswechsel. Streicherglissandi leiten einen nach Science Fiction klingen Abschnitt ein, eine liebliche Oboenmelodie schleicht sich ein, der Gesang wird von Celli ausgenommen. Das Orchester wird satter und baut einen Höhepunkt von düsterer Größe im üppigsten Cinemascope-Sound auf. Zu dieser Musik hätte Cecil B. DeMilles Moses problemlos das Rote Meer teilen können. Dann Rückkehr zum Bacchanal. Der zweite Satz «Le voyage de Lucifer» ist als Scherzo angelegt. Streicher, Holzbläser und der üppig bestückte Percussionsapparat rasen in wilder Jagd jazzig dahin. «La Recontre», die Begegnung Lucifers mit der Menschenfrau, sieht Connesson als das «Herz» des Werkes. Tatsächlich ist auch dies ein höchst hörenswertes Stück Musik. Geheimnisvoll tastend der Beginn, langsam etabliert sich – um Verdi zu zitieren – eine «melodie lunghe, lunghe, lunghe» in den Violinen. Der Satz gewinnt zusehends an Fülle, an Körper und entwickelt sich zu einer rauschhaft-orgiastischen Liebesmusik, die sich erneut auf eine wuchtige Metro-Goldwyn-Mayer Klimax hinwälzt, die nicht nur von fern an den frühen Mahler erinnert. Nach «La Recontre» ist es dann aber mit dem Einfallsreichtum vorbei. Sicher, auch die sich anschließenden Sätze «Le Procès», «La Chute», «L’Ailleurs» und «Épilogue» klingen gut, aber sie bringen nichts Neues. Immer und immer wieder rasende Skalen, Jazzrhythmen, Breitwandklänge. Hinzu kommt, dass der Eklektizismus überhand nimmt. Immer wieder fühlt man sich erinnert. Mal klingt Connesson nach Howard Shore (Le Procès) und mal nach Vaughan Williams’ «Sinfonia antartica» und dem «Sacre» (L’Ailleurs). Schließlich scheint der Épilogue des «Lucifer» klanglich und atmosphärisch fast den «Epilogue» der «London Symphony» (ebenfalls Vaughan Williams) imitieren zu wollen. Nach knapp 40 Minuten, die den Hörer angesichts des durchaus ansprechenden Klangspektakels wohl bei Laune halten, stellt man sich dennoch unweigerlich die Frage, ob das nun Musik ist, die über ihren knallbunten Eventcharakter hinaus etwas aussagt, etwas trägt oder ob sie das überhaupt will. Das etwas aufgepfropft wirkende «Programm» legt es zwar nahe, zurück bleibt aber der schale Geschmack einer eigentümlichen Leere.

Uneingeschränkt zu loben ist das atemberaubende Spiel des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, das sich mit Elan auf diese musikalische Spielwiese wirft und sich mit rechtem Gusto austobt, sodass die Funken nur so fliegen. Wenn Connessons «Lucifer» lediglich den Anspruch hätte, ein Werk sein zu wollen, das zeigen möchte, was an Klang und Virtuosität aus einem großen Orchester herausgekitzelt werden kann, dann wäre dieses als Plädoyer für die Möglichkeiten des Orchester bestens gelungen.

«Irrsinnige Spielfreude»: Solo-Cellist Jérôme Pernoo

Viel Klangzauber bietet auch das 2008 entstandene Cellokonzert in fünf Sätzen, die – so Connesson wiederum auf «zwei Akte» aufzuteilen sind. Auch hier finden sich im Beiheft allerlei Erklärungen dazu, wie das Werk zu verstehen sei und das, obwohl das Stück durchaus ohne Verstehenshinweise auskommt. Auch das Cellokonzert ist im Wesentlichen ein virtuoses Stück, das nicht nur den Cellisten, sondern auch das Orchester vor recht heikle Aufgaben stellt, und zwar nicht nur die nackte Spieltechnik betreffend, sondern ganz besonders, was die Vielfältigkeit und rasante Wechselhaftigkeit im Audruck angeht. Kaum sind die blockhaft-vehementen ersten Minuten des ersten Satzes «Gratinique» (hier sollen kalbende Eisberge inspirierend Pate gestanden haben) vorbei, schon gilt es eine zauberhaft klagende Atmosphäre im Mittelteil zu erschaffen. Das sich direkt anschließende «Vif» bringt Atemlosigkeit und unglaubliche Rasanz. Dann eine große «naturmagische» Musik im «Paradisiaque», in der das Cello zu einem großen Gesang anhebt, der nostalgischer, sentimentaler und bittersüßer kaum daher kommen könnte. Die «Cadence» fordert dem Solocellisten alles ab, was menschenmöglich ist, rausgeschmissen wird im letzten Satz «Orgiaque» mit Bacchanal-Stimmung, Jazz und Dixiland-Reminiszenzen.

Das Cellokonzert und die Balletmusik «Lucifer» von Guillaume Connesson sind packende, glitzernde, virtuose Musikstücke, deren spektakulärer Charakter jedoch nicht unbedingt einen lang anhaltenden Eindruck hinterlässt. Die Ausführung durch den Cellisten Jérôme Pernoo und dem unter Jean-Christophe Spinosi spielenden Orchestre Philharmonique de Monte ist tadellos.

Cellist Jérôme Pernoo leistet hier spielerische und gestalterische Schwerstarbeit und wird dieser ausufernden, mäandernden, ja schon bald überladenen Cellopartie mit einer schon fast irrsinnigen Spielfreude gerecht. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi stehen dem in nichts nach.

Und doch stellt sich im Anschluss die Frage: Was bleibt? ■

Guillaume Connesson: Lucifer & Cellokonzert, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean-Christophe Spinosi, Jérôme Pernoo, Deutsche Grammophon 481 1166. 1, Audio-CD

.

.

.

.

Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)

.

«Ins Leben. Unbeschwert»

Günter Nawe

.

«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.

«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.

Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.

Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.

Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.

Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.

In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.

Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.

Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.

Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.

Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■

Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5

.

.

.

.

Klaus Merz: «Unerwarteter Verlauf» (Gedichte)

.

Lyrik vom Feinsten

Susanne Rasser

.

In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.

In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.

Dem Schweizer Autor Klaus Merz gelingt genau das. Seit vielen Jahren schon. Und er stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.

Der aus dem schweizerische Aarau stammende und in Unterkulm lebende Lyriker und Prosaschriftsteller gehört zu den Längst-Etablierten, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Basler Lyrikpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012). Zudem ehrt der Innsbrucker Haymon Verlag seinen Hausautor mit einer Werkausgabe, die seit 2011 im Halbjahresrhythmus erscheint und insgesamt sieben Bände umfassen soll.

Der Schweizer Autor Klaus Merz stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.

Klaus Merz gehört zu den bedächtigen, sehr gesetzten Autoren. Das Laute, Aufgebauschte ist seine Sache nicht. Und weil das Sich-Vergewissern etwas mit Gewissen zu tun hat, schaut er sehr genau hin, sortiert mit Bedacht und setzt auf ein menschliches Maß.

Merz gewährt uns mit seiner Lyrik Einblick in eine Welt, die frei ist von Trubel, Kraftmeierei und Trendgeschrei:

Wir drücken die Stirn / ans Fensterglas und / spenden leise Applaus. ■

Klaus Merz: Unerwarteter Verlauf – Gedichte, mit Vignetten von Heinz Egger, 80 Seiten, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-7093-5

.

____________________________

Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A

.

.

.

.

.

.

.

.

Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)

.

Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe

Günter Nawe

.

Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.

Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.

Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.

Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.

Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.

Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.

Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».

Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■

Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1

.

.

.

.

.

Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»

.

Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation

Dr. Karin Afshar

.

1. Vorwort zu einer Besprechung

1. Vorwort zu einer Besprechung

Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.