Das Zitat der Woche

.

Über die Philosophie

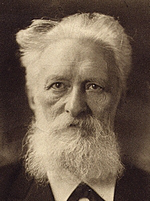

Rudolf Christoph Eucken

.

Daß die Philosophie nicht nur voller Probleme, daß sie auch als Ganzes ein Problem ist und ein Problem bleibt, das zeigt schon die verschiedene Schätzung und die umstrittene Stellung, die ihr das menschliche Leben gibt. Einerseits heißt sie die Königin der Wissenschaften, und ein ihr geweihtes Leben dünkt die Höhe des menschlichen Daseins, Geister allerersten Ranges bemühten sich, ihr zu dienen, und in den Gesamtstand der Menschheit griff sie oft mit mächtiger Wirkung ein. Dabei zeigte dies Wirken mannigfachste Verzweigung. Bald entrang die Philosophie, wie bei Plato, dem trüben Gemenge des Alltags hohe Ideale und hielt sie dem Streben als feste Richtsterne vor, bald suchte sie, nach Aristoteles’ Art, allen Reichtum der Wirklichkeit in ein Ganzes zu fassen und das Leben gleichmäßig zu durchgliedern, bald auch war sie ein sicherer Halt und schließlich ein Trost gegen alle Sorgen und Nöte, so im späteren Altertum, dann wieder wirkte sie, wie in der Neuzeit, zur Befreiung der Geister und als eine Leuchte aufsteigender Kultur, zugleich vollzog sie eine gründliche Prüfung des überkommenen Lebensstandes und suchte sie die Menschheit über die Grenzen ihres Vermögens gewissenhaft aufzuklären. Alles Große bedurfte ihrer Hilfe und Mitarbeit; wo immer sie fehlte, da verlor das Leben an Ursprünglichkeit, an Freiheit, an Tiefe. In diesem Gedankengange erscheint die Philosophie als ein unentbehrliches Hauptstück des geistigen Besitzes der Menschheit.

Aber zugleich zeigt jeder Überblick der Erfahrung, daß ihr zu allen Zeiten zahlreiche Gegner erwuchsen, die sie für überflüssig erklärten, ja als schädlich verwarfen. So der Spezialforscher, der mit seiner Verteilung der Welt in einzelne Gebiete sein Werk abschließt, so der Praktiker, dem ihr Mühen und Grübeln eine Hemmung frischen und freudigen Handelns dünkt, so auch manche Anhänger der Religion, die von ihr eine Erschütterung des Glaubens und ein Übermaß menschlichen Selbstvertrauens befürchten. Gefährlicher aber als alle Bekämpfung von außenher ist die Unsicherheit der Philosophie bei sich selbst, das Auseinandergehen ihrer Arbeit, ihre Spaltung in verschiedene Sekten, deren jede, um sich selbst zu behaupten, alle übrigen glaubt vernichten zu müssen. Dieser Streit droht ohne Abschluß und ohne Ergebnis zu bleiben, er scheint im Laufe der Jahrhunderte eher zu wachsen als abzunehmen. Denn ob die Sophisten mit ihrem Subjektivismus oder Sokrates mit seiner Begriffslehre im Rechte waren, ob das höchste Gut auf dem Wege der Stoa oder auf dem Epikurs zu suchen sei, das steht noch immer in Frage. Wohl verließen die handelnden Personen selbst den Schauplatz, aber ihre Ideale blieben und setzten den Kampf mit unverminderter Leidenschaft fort, wie die Geister auf den katalaunischen Feldern. Von hier aus bleibt unverständlich, wie die Philosophie einen tiefen Einfluß auf das Denken und Leben zu gewinnen vermochte; liegt ein solcher Einfluß als eine unbestreitbare Tatsache vor, so stehen wir vor einem Rätsel, und es treibt mit Notwendigkeit dazu, uns über die Aufgabe wie die Stellung der Philosophie zu orientieren.

Jenen Widerspruch hat man wohl durch eine Fassung der Philosophie zu heben versucht, die sie allen annehmbar machen sollte; die Frage ist nur, ob sie dabei eine Selbständigkeit und einen Wert bewahren kann. Früher sowie heute wird oft der Philosophie kein anderes Ziel gesteckt als das, die Arbeit der einzelnen Wissenschaften zusammenzufügen, ihre Leistungen in ein Gesamtbild zu fassen; je weiter die Forschung sich verzweige, so heißt es, desto nötiger sei eine besondere Disziplin, welche für den Zusammenhang der Zweige sorge; indem die Philosophie als eine solche sowohl die Voraussetzungen, als die Methoden, als die Hauptergebnisse der Einzelwissenschaften überschaue und vergleiche, gewinne sie eine wichtige und unverwerfliche Aufgabe. Eine Aufgabe ist hier unverkennbar, aber jeder Versuch einer genaueren Fassung erzeugt Verwicklungen und treibt die Geister auseinander.

Wie ist jene überschauende und verbindende Tätigkeit zu denken? Bleibt sie ganz an den übermittelten Stand des Wissens gebunden, hat sie keinerlei Recht, von sich aus zu prüfen und weiterzubilden, so ist sie freilich aller Gefahr entronnen, aber mit der Gefahr hat sie auch alle eigentümliche Bedeutung eingebüßt. Denn bei solcher Beschränkung ist sie nicht mehr als ein Registrieren der Ergebnisse der Fachwissenschaften, eine bloße Enzyklopädie, die ein liberaler Sprachgebrauch Wissenschaft nennen mag, die aber damit noch nicht eine selbständige Wissenschaft wird. Auch ist nicht zu verstehen, wie von einer solchen Enzyklopädie eine so tiefe Erschütterung und eine so fruchtbare Weiterbildung des Denkens und Lebens ausgehen konnte, wie sie doch, denken wir nur an Plato und an Kant, von der Philosophie tatsächlich ausgegangen sind. Und wie soll es gehalten werden, wenn die einzelnen Wissenschaften sich nicht ohne weiteres zusammenschließen, wenn schroffe Konflikte entstehen, wenn zum Beispiel das eine Gebiet ebenso entschieden eine mechanische Kausalität verficht, wie das andere auf einer Freiheit des Handelns besteht? Soll die Philosophie einen derartigen Widerspruch ruhig ertragen und willig hinnehmen? ■Aus Rudolf Christoph Eucken, Einführung in die Hauptfragen der Philosophie (1911)

.

.

leave a comment