Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)

.

Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber

Sabine & Mario Ziegler

.

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

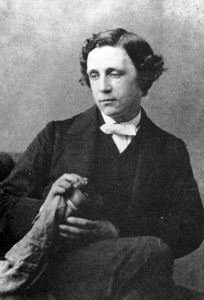

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)

Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:

Verdaustig war’s, und glasse Wieben

rotterten gorkicht im Gemank.

Gar elump war der Pluckerwank,

und die gabben Schweisel frieben.

Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.

Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.

Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.

So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:

1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#

Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.

Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■

Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728

.

.

.

__________________________________

Sabine Ziegler-Staub

Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG

Mario Ziegler

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

leave a comment