Lothar Becker: «Hitler in der U-Bahn» (Satire)

.

Hitler in der U-Bahn

Lothar Becker

.

Elmar hatte sie schon die ganze Zeit über beobachtet, und jetzt kamen sie auf ihn zu: Es waren zwei, und sie waren kahlgeschoren und trugen Lederjacken und schwere Stiefel. Das Blech des U-Bahn-Waggons dröhnte unter ihren Schritten. Elmar lief es eiskalt über den Rücken. Er war Ende dreissig, ziemlich klein, litt unter Verstopfung und kam nicht bei Frauen an. Seine Physiognomie hinterliess einen mehr oder weniger dümmlichen Eindruck, und weil er das wusste, machte er sich keine Illusionen, dass er etwa aussehen könnte wie jemand, den diese Typen nicht zusammenschlagen würden. Elmar war auf alles gefasst.

Er sah, wie sich die beiden vor ihm aufbauten, und wie die Leute auf den benachbarten Plätzen intensiv aus dem Abteilfenster zu blicken begannen. Dann schloss er die Augen.

Als er sie kurz darauf wieder öffnete, befanden sich die beiden Kahlköpfe vor ihm in einem irritierenden Zustand. Mit halbgeöffneten Mündern und Glatzen, die in der Neonbeleuchtung rosig glänzten, starrten sie ihn völlig fassungslos an. Einer von ihnen kratzte sich verlegen am Hintern. Dann brüllten sie fast gleichzeitig los: «Kalle! He, Kalle! Mach mal hin, eh!» Kalle stürzte mit mehreren Begleitern durch die Abteiltür. Sie alle waren Skins. Und Kalle gab mit den Zentnern, die er auf die Waage brachte, einen erstklassigen Boss ab.

«Wat is los? N’ Kaffer klatschen oder wat?»

«Blödsinn. Da! Guck dir den mal an, eh!»

Kalle schob sein Gesicht bis auf ein paar Zentimeter an das von Elmar ran. «lck faul ab, eh!Det is Adolf!»

Elmar rutschte in sich zusammen. Was für ne Scheisse, dachte er, was ist das nur für eine Scheisse! Er hatte nicht den geringsten Schimmer, was die von ihm wollten.

Kalle holte ein Photo aus der Innentasche seiner Lederjacke. «Hier, kieck mal!»

Elmar begriff die Welt nicht mehr. Der Mann auf dem Bild war er. Nur dass der da ein schmales Bärtchen auf der Oberlippe trug. Aber sonst…

Kalle hatte jetzt Haltung angenommen und strahlte: «Det is der Führer!»

Elmar verstand noch immer nichts. Einer der anderen Skins berührte ihn beinahe sanft an der Schulter. «Keene Angst, Hitler. Wir tun dir nichts.» Kalle steckte das Photo wieder ein. «Keener tut dir wat, Hitler. Wir mögen dir.» Elmar versuchte zu lächeln. Es misslang ihm.

Sämtliche Fahrgäste hatten das Abteil inzwischen verlassen. Jetzt gab es hier nur noch ihn und ein gutes Dutzend übergeschnappter Skins, die ihn bestaunten. Was immer sich hier abspielte, soviel stand fest: lebend würde er hier nicht mehr rauskommen. Wenn er auch nur daran dachte, drehte sich ihm der Magen um. Die Skins schienen davon nichts zu bemerken.

Kalle holte eine Packung Zigaretten hervor. «He, Hitler, sach mal, rauchst du eigentlich?» Elmar schüttelte den Kopf und Kalle drehte sich zu den anderen um. «Eh, ihr Scheisser, wie war det – hat Hitler eigentlich geraucht?»

«Nee, det stimmt schon so. Hitler hat nich geraucht.»

Kalle strahlte schon wieder.

«Sach ick doch. Det is wie echt, eh!» Er steckte sich selber eine an und blickte triumphierend in die Runde. Es war ein grosser Tag für jeden von ihnen.

Nur ein paar waren nicht ganz so beeindruckt. «Wenn det Hitler is, Kalle, wieso trägt er denn Turnschuhe?»

Kalle zog die Stirn in Falten und begann, Elmars Füsse anzustarren. «Hör mal, Hitler, eenes musst du uns versprechen: zieh bloss keene Turnschuhe mehr an, wa? Und denn lasse dir so nen kleenen Bart stehen,eh!»

Elmar nickte. Der Alptraum nahm kein Ende. Wieso bloss machten die ihn nicht fertig? Die U-Bahn raste durch die Stadt. Sie war zur Falle geworden für ihn. Zur Mausefalle für Hitler.

Die Skins konnten offensichtlich nicht genug von ihm kriegen. An irgendeiner Station bekamen sie schliesslich Durst und stiegen aus. Kalle war schon an der Tür, als er sich noch einmal umdrehte: «Wir kommen jetzt jeden Tag, wa! Und wenn du morgen keene Stiefel trägst, verjesse ick mir, Hitler!»

Elmar arbeitete am anderen Ende der Stadt. Er hatte keine Wahl, was das U-Bahn-Fahren anbelangte. Voller Panik liess er sich ein rechteckigesBärtchen auf der Oberlippe stehen und begann, in Militärstiefeln herumzulaufen.

Die Skins patrouillierten jeden Tag in der U-Bahn, und Elmar kam noch immer verdammt gut bei ihnen an. Eines Tages passten sie ihn schon am Fabriktor ab. Kalle nahm ihn am Arm.

«He, Hitler! Komm her, Hitler! Wir haben wat für dich!»

Sie liefen eine ganze Weile. Dann waren sie da. E s war eines dieser Abbruchhäuser,und das ganze Haus war voller Skins. Es waren beängstigend viele. Kalle schob Elmar an ihnen vorbei in eines der Zimmer im Erdgeschoss. Bis auf ein Mädchen war niemand darin. «Pass auf», sagte Kalle, «det is Eva. Eva Braun.» Dann ging er raus und schloss die Tür hinter

sich.

Elmar fand, dass dieses Mädchen einige Nummern zu gross war für ihn, und er verstand nicht, weswegen sie ihn auf diese eindeutige Art und Weise anlächelte. Eva begann, sich an ihrem Strumpfhalter zu schaffen zu machen.

«Na, mein Kleener, wie hätten wirs denn jern?»

«So wie der Führer nehme ich an…»

«Det hätte mir och jewundert!» Eva fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. «Na, denn zieh dir mal aus, wa?»

Elmar stieg aus seinen Stiefeln, aus dem Rest seiner Kleidung. Dann stellte er sich auf das Bett und riss den rechten Arm in die Höhe. Eva hatte einige Mühe, ihre Sache gut zu machen.

Als Elmar das Zimmer wieder verliess, waren die Skins in Bewegung gekommen. Einer von ihnen stiess Elmar raus auf die Strasse: «Freu dir, Hitler, heute jibts Krieg!»

Einige Blocks weiter bewegten sich zwischen fünfzig und hundert aufgebrachte Linke auf sie zu. Keine Frage, weswegen sie hier waren. Die Skins lauerten hinter der Tür und soffen sich Mut an. Dann kamen sie raus. Elmar befand sich plötzlich inmitten einer Unmenge rotierender Fäuste und Stiefel. Er stellte fest, dass er vor Angst schlotterte. Ganz egal, in was er auch reingezogen wurde, er zog immer den Kürzeren. Im Grunde war es dasselbe wie damals in der U-Bahn, nur dass er diesmal eine reelle Chance besass, sich zu verdrücken.

Elmar versuchte, unbemerkt in die nächstbeste Seitenstrasse abzudriften.

Plötzlich stand Kalle vor ihm: «He, Hitler!Wo willst du hin, du feige Sau?» Er war mörderisch in Fahrt.

Elmar begriff, dass es nicht nötig war, zu antworten. Dann spürte er den ersten Schlag. Elmar schrie los. Und Kalle schlug, schlug, schlug.

Elmar wurde übel, als er das Blut im Mundwinkel schmeckte. Aber dennoch: zum ersten Mal seit Wochen begann er die Welt wieder zu verstehen. ■

.

__________________

Geb. 1959 in Limbach-Oberfrohna/D, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Veröffentlichungen von Musical- und Theater-Stücken, lebt als Jugend-Sozialpädagoge in Lembach/D

Geb. 1959 in Limbach-Oberfrohna/D, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Veröffentlichungen von Musical- und Theater-Stücken, lebt als Jugend-Sozialpädagoge in Lembach/D

.

.

.

.

Walter Eigenmann: In medias res – 222 Aphorismen

Buch-Anzeige

Buch-Anzeige

In medias res

222 Aphorismen

.

«In medias res» – das sind 222 Aphorismen des Schweizer Literaten, Musikers und Publizisten Walter Eigenmann (geb. 1956), die in den Jahren 1981 bis 1991 entstanden sind und witzige Frechheiten, satirische Bosheiten, humorvolle Weisheiten und komische Wahrheiten über und wider alle Bereiche des Menschlichen, Kulturellen und Politischen enthalten. Ein geistreiches Panoptikum boshafter Pointen und geschliffener Sticheleien, die «mitten hinein» gegen alle menschlichen Eitelkeiten anschreiben – ganz dem Drang jeglicher Aufklärer verpflichtet (Zitat): «Satiriker sind Pyromanen: Dauernd müssen sie andern das Brett vor dem Kopf anzünden».

«In medias res» – das sind 222 Aphorismen des Schweizer Literaten, Musikers und Publizisten Walter Eigenmann (geb. 1956), die in den Jahren 1981 bis 1991 entstanden sind und witzige Frechheiten, satirische Bosheiten, humorvolle Weisheiten und komische Wahrheiten über und wider alle Bereiche des Menschlichen, Kulturellen und Politischen enthalten. Ein geistreiches Panoptikum boshafter Pointen und geschliffener Sticheleien, die «mitten hinein» gegen alle menschlichen Eitelkeiten anschreiben – ganz dem Drang jeglicher Aufklärer verpflichtet (Zitat): «Satiriker sind Pyromanen: Dauernd müssen sie andern das Brett vor dem Kopf anzünden».

48 Seiten – Paperback/BoD – SFr 9.90 – ISBN 978-3-7347-9374-5

♦ Bestellen Sie z.B. hier (Thalia/Schweiz): ——> In medias res

♦ Bestellen Sie z.B. hier (Amazon/Europa): —-> In medias res

.

.

.

Satire von Bernd Giehl

.

Museumsreif

Bernd Giehl

August 2013

Neulich habe ich mir so ein Dings… so ein tragbares Telefon… na Sie wissen schon, was ich meine… angeschafft. So ein kleines Teil, das man in die Jackentasche stecken und mitnehmen kann. Notfalls auch auf die Kanzel. Falls der liebe Gott gerade anruft. Der spricht nämlich nicht so gern auf Anrufbeantworter.

Aber es muss ja nicht gleich der liebe Gott sein. Der ruft eher selten an. Kann ja auch die Pietät sein, die sich beschwert, dass sie mich schon wieder nicht erreichen kann. Wo ich denn gewesen sei. ‚In Gedanken‘, konnte ich ja schlecht sagen, auch ‚beim Waldspaziergang‘ hört sich nicht gut an, also behauptete ich, ich hätte einen Krankenbesuch gemacht. Ich solle mir endlich mal einen Anrufbeantworter anschaffen, forderte der unverschämte Kerl. Dann könne er mir wenigstens eine Nachricht darauf hinterlassen. Ich sehe mir mein altes schwarzes Telefon an, bei dem ich den Hörer tatsächlich noch auf die Gabel legen kann, und denke: Ob das funktioniert? Na, jedenfalls drehe ich lieber die Wählscheibe, als irgendwelche Tasten zu drücken.

Leider bin ich kein Held. Meine Hartnäckigkeit beim «Nein» sagen hält sich in Grenzen. Als drei Tage später auch noch der Dekan anrief und mir sagte, die Pietät habe sich beschwert, ich sei nie zu erreichen, wusste ich, was die Stunde geschlagen hat. Aber ein wenig Selbstachtung brauche auch ich. Wir einigten uns schließlich darauf, dass ich künftig per E-Mail zu erreichen sei. Also kaufte ich mir einen Computer («PC» sagen die Kollegen dazu) ließ mir von einem Bekannten Internet und E-Mail einrichten und meldete mich beim Kurs «Windows for silverheads» an. Ob ich das als Arbeitszeit verbuchen und dafür weniger Religionsunterricht geben könne, fragte ich den Chef. Der lächelte nur müde. Als ich die erste E-Mail empfing (sie kam vom Dekan, der mir gratulierte), war ich stolz.

Auf dem nächsten Treffen der Pfarrerschaft fragte er mich, wie ich denn mit meinen neuen Computer (er sagte natürlich auch «PC») zurechtkäme. Ich erzählte ihm von meinen Fortschritten. Mittlerweile wagte ich mich nämlich auch schon ins Internet (auch das hatte ich bei meiner Fortbildung gelernt) und schrieb die ersten Texte mit dem Gerät. Aber irgendwie schien er mit den Gedanken schon beim nächsten Punkt der Tagesordnung zu sein; jedenfalls unterbrach er mich mit der Bemerkung, wenn ich schon technisch so weit sei, könne ich mir ja endlich einen Anrufbeantworter oder gar ein neues Telefon kaufen.

Ich wollte ihm schon erwidern, die Kirche sei jahrtausendelang ohne Telefon und Anrufbeantworter ausgekommen; sie werde es auch überleben, wenn einer ihrer Hirten auch weiterhin keine Aufzeichnungsmaschine besitze, aber dann biss ich mir gerade noch rechtzeitig auf die Zunge. Brachte doch alles nichts. Bereit sein ist alles. Auch in der Kirche. Besonders in der Kirche.

An dem Tag war ich wütend. Ein paar Tage später stach mich der Hafer. Wenn schon ein neues Telefon, dachte ich, dann doch am besten gleich so ein superschickes Teil. Mit dem man Fotos schießen, ins Internet gehen und E-Mails abrufen kann. So etwas hatte ich schon bei meinen Konfirmanden gesehen. Die konnten ihr Spielzeug ja kaum aus der Hand legen. Also ging ich in einen nahegelegenen T-Punkt und kaufte mir so ein Telefon mit einem angebissenen Apfel auf der Rückseite. Würde ich den nächsten Urlaub eben in den Bayerischen Alpen verbringen statt in der Türkei.

Vier Wochen später (Montag)

Habe geübt. Alte Entwürfe für den Konfirmandenunterricht genommen. Religionsunterricht aus dem Ärmel geschüttelt. Besuche auf das Nötigste beschränkt. Predigten aus den letzten Jahren genommen. Merkt ja sowieso keiner. Nur Frau F. hat mich so merkwürdig angeschaut. Tut die aber öfter. Dafür jede freie Minute am Rechner verbracht. Gott und der Welt E-Mails geschrieben. Und mit dem Dings, dem Smartphone gesimst. Unterkringelt mir das Programm doch glatt das Wort «gesimst». Sagt aber heute doch jeder.

Morgen werde ich mir WLAN einrichten lassen. WLAN ist die Zukunft. Sagen alle.

Also, auf in die Zukunft.

Dienstag

Schweren Herzens habe ich mein altes Telefon ins Heimatmuseum gebracht. So ein schönes Gerät habe ihm noch gefehlt, sagt Günter Hopp, der das Museum leitet.

Donnerstag

G. ist gekommen um die Installation vorzunehmen. Fragt mich nach meinem «Rou …» irgendwas. Ich spreche nicht chinesisch, sage ich. Er lacht und wiederholt das Wort langsam. «ROUTER-PASSWORT.» Als ich immer noch nicht verstehe, zeigt er auf das silbergraue Teil, das an der Wand hängt und grün leuchtet.

«Ich kenne das Passwort nicht. Du hast mir das Internet eingerichtet.»

Er kratzt sich am Kopf, denkt nach, streicht sich über die Wange, denkt noch einmal nach, sagt schließlich:

«Aber ich habe dir doch den Vertrag gegeben. Da müsste es drinstehen.»

«Hast du nicht», sage ich.

«Habe ich doch.»

Also Durchsicht von ungefähr 20 Aktenordnern. Kein Vertrag mit der Telekom. Nirgends. Schließlich Anruf beim «Provider». (Auch das ein Wort, das ich mittlerweile in meinen Wortschatz aufgenommen habe.) G. erklärt sein Anliegen, hört zu, sagt:

«Aber das müssen Sie doch haben», hört erneut zu, sagt schließlich:

«In Gottes Namen» und legt auf.

«Was soll jetzt in Gottes Namen passieren?»

«Sie schicken uns ein neues Passwort zu.»

Plötzlich schreit er auf, fasst sich an den Kopf, sagt:

«Die Idioten. Ich fasse es nicht.»

«Wen meinst du mit ‘die Idioten’?» frage ich zurück. G. deutet auf das silbergraue Teil an der Wand, das jetzt mit vier Punkten blinkt. Ich verstehe immer noch nicht.

«Das wirst du gleich selbst sehen können», sagt er. «Starte mal den Rechner.»

Nach zwei Minuten ist er hochgefahren.

«Und jetzt versuch mal, ins Internet zu kommen.»

Ich gehe auf das Symbol, es kreist und kreist, länger als das Universum. Schließlich erscheint die Meldung auf dem Bildschirm: «Verbindung nicht möglich.»

«Was bedeutet das?» frage ich, den Kopf voll mit bösen Vorahnungen.

«Das bedeutet, dass sie dich abgehängt haben.» Er zieht sein Handy aus der Tasche, schlägt im Telefonbuch nach und wählt die Nummer der Telekom. Ich kann den merkwürdigen Klingelton hören, dann ertönt erst einmal Musik. Zwischendurch eine Automatenstimme: «Bitte haben Sie noch etwas Geduld.»

Zwanzig Minuten später hat er einen Berater erreicht. Einen wirklichen Menschen. Ich kann das Gespräch mithören, da er das Telefon auf «Laut» gestellt hat. Allerdings könnte er genauso gut serbokroatisch oder Hindi reden, dann würde ich nur unbedeutend weniger verstehen. Es geht um eine bestimmte Seite auf die er gehen soll, dann könne er eine Mail von T-Online abrufen. Aber genau das gehe doch gar nicht, weil wir ja nicht ins Internet kämen. Nein, ein Smartphone habe er auch nicht.

«Ich habe doch eins», rufe ich dazwischen, aber er bedeutet mir mit einer Geste, ich solle den Mund halten. Dann legt er auf, versucht, mir die Sache zu erklären. Es gebe da ein E-Mail Passwort. Ob ich das hätte. Stolz wie Oskar sage ich, damit hole ich immer meine Mails ab.

Zehn Minuten später sitzen wir bei ihm zuhause am Computer, rufen die T-Online Seite auf, geben meine E-Mail Adresse ein, danach das Passwort; es erscheint eine Fehlermeldung. Erneuter Versuch. Ob ich mir das Passwort auch richtig gemerkt hätte, fragt G.

Mühsam unterdrücke ich meinen Stolz und sage, Zahlen seien eine meiner vielen Stärken. Schließlich erneuter Anruf bei der Telekom. Ja, natürlich hätten sie auch das E-Mail Passwort geändert. Das sei so üblich. Nein, er könne ihm das Passwort nicht auf seinen Rechner schicken. Schließlich sei er ja nicht der Besitzer des Anschlusses, um den es gehe. Es tue ihm furchtbar leid, aber ein Techniker könne auch nicht kommen. Sie könnten zwar einen schicken, aber der kenne das Passwort nicht. Das könnten sie dem Besitzer des Anschlusses nur persönlich…

Was G. danach gesagt hat, möchte ich lieber nicht wiederholen.

Samstag

Immer noch kein Internet und keine E-Mail. Dabei hat G. wirklich sein Bestes getan.

Habe mich zusammenreißen müssen, damit ich nicht bei der geringsten Kleinigkeit das HB-Männchen spiele.

Dienstag

Das Router Passwort ist per Post gekommen. G. hat mir den Anschluss neu eingerichtet. Ich habe das Gefühl, dass er wütend auf mich ist. «Du solltest dir endlich mal ein E-Mail Konto auf deinem i-phone einrichten lassen. Dann passieren solche Dinge auch nicht mehr.»

Ich hätte ihn am liebsten gefragt, ob ich schuld sei. Die Frage habe ich runtergeschluckt. Stattdessen habe ich ihm eine Flasche Armagnac geschenkt.

Ein wenig schien ihn das wieder zu versöhnen.

Oktober

Habe das Handbuch fürs i-phone von vorne bis hinten gelesen und dann versucht, ein E-Mail Konto einzurichten. Weiß nicht wie viele Versuche ich unternommen habe. War in drei T-Punkten, aber beim Kennwort kam immer dieselbe Fehlermeldung.

Drei Tage später

Ich habe G. mein i-phone geschenkt. Er hat sogar Danke gesagt.

Gestern

In der Nacht, als ich nicht schlafen konnte, überfiel mich Wehmut. Mein altes schwarzes Telefon fiel mir ein, das mir über so viele Jahre gute Dienste geleistet hat. Morgens wusste ich, was ich tun musste. Also ging ich als erstes, noch vor der Dienstbesprechung ins Heimatmuseum. Natürlich hatte es noch nicht offen. Glücklicherweise wohnt Herr Hopp in der Wohnung über dem Museum. Er war sogar noch zuhause. Ich musste 50 Euro als Spende geben, sonst hätte ich es nicht wiederbekommen. Es täte ihm in der Seele weh, sagte Herr Hopp.

Zuhause steckte ich den Stecker in die Dose und hob den Hörer ab. Ein Summen ertönte. Dann legte ich den Hörer behutsam wieder auf die Gabel.

Man muss zu seinen Irrtümern stehen. ■

.

___________________________________________

Geb. 1951 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, verschiedene literarische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim

.

.

.

.

Satire von Dorit Böhme

.

Von den Freuden des Schreckens

Dorit Böhme

.

Frage: Womit verschafft man einer Dorfgemeinschaft den größtmöglichen Lustgewinn? Antwort: Mit einem Erlebnis, das die eigene Familie betrifft und der Vorstellungskraft der anderen einen Schubs gibt, um sie zu ungeahnten Höhenflügen aufsteigen zu lassen.

Dies rühmliche Werk der Nächstenliebe tat ich unlängst – ohne Rücksicht auf eigene Verluste. –

Meine Phantasie schwebte in der sechsten Dimension. Ich hämmerte in meine Schreibmaschine – Geniales und Blödes (ersteres verschwindet leider immer im Papierkorb). Da kam der Sohn von der nachmittäglichen Schule nach Hause und unterbrach meine Schaffenskraft mit dem Begehren, ich solle seine Aufgaben kontrollieren – eine Herausforderung an die Anpassungsfähigkeit des Geistes!

Nach einer weiteren Stunde begann ich unruhig zu werden: da fehlte doch etwas? Richtig: wo blieb die Unterbrechung durch meine Tochter? Ein Blick auf ihren Stundenplan bestätigte meinen mütterlichen Instinkt. Sie hätte schon vor sechzig Minuten – trödelt sie noch: vor dreißig Minuten – im fürsorglichen Elternhause eintreffen müssen. Nur: sie war nicht da, wie ein Kontrollgang durch alle Räume (einschließlich Kohlenkeller) zeigte.

Angeregt durch vielseitige Medienwahrheiten versuchte ich das Problem einzukreisen: Mord, Kidnapping, Vergew… – oder spielte sie seelenruhig bei einer Schulkameradin?

Anrufe würden zu lange dauern und wurden von mir aus Kostengründen – 1500 Einwohner – auch abgelehnt. Ich wählte den schnellsten Weg, stürzte auf die Straße und fragte das Nachbarskind, ob es meine Tochter nach der Schule noch irgendwo gesehen habe.

«Jessica ist von der Schule nicht heimgekommen!», brüllte die Kleine den mit fragenden Blicken zufällig herumstehenden Frauen entgegen.

Wie eine Feuersbrunst breitete sich die Nachricht aus, schneller, als ich die Straße hinunterlaufen konnte, um im Schulhaus bei der Lehrerin nachzufragen. Ergebnislos.

Während ich wie ein aufgescheuchtes Huhn hinter jedem Strauch und neben jedem Haus nach verscharrten Beinen forschte, sahen mich die spalierstehenden Mitmenschen kämpferisch und mitleidig an. Offensichtlich durchzuckten die gleichen Gedanken ihre Köpfe.

In mir bäumte sich mein Mutterlöwenherz auf und suchte bereits die passende Rache für den Übeltäter. Kopf ab, vierteilen, in kochendem Wasser brühen, zu Hackfleisch machen – und dies nicht nur sinnbildlich gemeint.

Was konnte ich noch tun? Jeder Lehrer, Hauswart, Jogger und Handelsreisende war inzwischen über die schrecklichste aller Wahrheiten informiert. Polizei alarmieren – oder erst mein angetrautes Prachtstück? Aber das war diese Woche irgendwo auf einer Geschäftstour und – beinahe selbstverständlich – nicht zu erreichen…

Nachdem mein Gehirn alle Eventualitäten und Möglichkeiten erschöpfend abgehandelt hatte, klärte sich meine Verwirrung zu der Erleuchtung, dass heute Dienstag war – und Jessica jeden Dienstag, direkt nach der Schule, zu ihrer Ballet-Doppelstunde ging. –

Völlig ermattet, aber zufrieden so wehrhaft für das Wohl meines Kindes eingetreten zu sein, ließ ich mich auf den Schreibtischstuhl nieder und beantwortete alle tausend Anrufe der besorgten Dorfbewohner. Ihnen hatte ich ein markerschütterndes Erlebnis geliefert, welches den Grundstock für manches zukünftige Gespräch bilden konnte.

Ich hätte ihnen keinen größeren Dienst erweisen können! ■

.

.

______________________________________

Geb 1954 in Berlin-Köpenick; Ausbildung zur Zahnarztgehilfin; Prosa – und Reportagen-Veröffentlichungen in Zeitschriften; Lebt als Massage- und Hypnose-Therapeutin in Widnau/CH

.

.

.

Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt

.

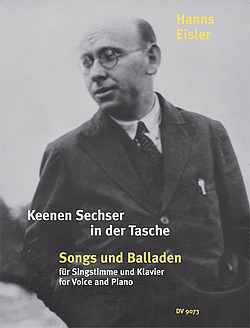

Hanns Eisler: «Keenen Sechser in der Tasche» – Songs und Balladen

Zur mittlerweile doch akzeptabel großen Verbreitung der Musik von Hanns Eisler trug und trägt der Musikverlag Breitkopf&Härtel wesentlich bei. Innerhalb seiner laufenden «Hans Eisler Gesamtausgabe» HEGA – herausgegeben von der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft – koppelt der Verlag immer wieder Spezial-Editionen aus – unlängst nun Eislers Songs und Balladen für Singstimme und Klavier unterm Titel «Keenen Sechser in der Tasche». In gewohnt sorgfältiger Noten-Typographie versammelt der neue, insgesamt 20 Lieder beinhaltende Auswahlband neben Eisler-Klassikern auch sieben Erstdrucke. (Ein Inhaltsverzeichnis findet sich hier). Alle Stücke entstammen den späteren 20er- und frühen 30er-Jahren vorigen Jahrhunderts und erweitern wertvoll das bislang verfügbare Lied-Notenmaterial dieses innovativen und politisch engagierten Schönberg-Schülers und Brecht-Gefährten. ■

Zur mittlerweile doch akzeptabel großen Verbreitung der Musik von Hanns Eisler trug und trägt der Musikverlag Breitkopf&Härtel wesentlich bei. Innerhalb seiner laufenden «Hans Eisler Gesamtausgabe» HEGA – herausgegeben von der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft – koppelt der Verlag immer wieder Spezial-Editionen aus – unlängst nun Eislers Songs und Balladen für Singstimme und Klavier unterm Titel «Keenen Sechser in der Tasche». In gewohnt sorgfältiger Noten-Typographie versammelt der neue, insgesamt 20 Lieder beinhaltende Auswahlband neben Eisler-Klassikern auch sieben Erstdrucke. (Ein Inhaltsverzeichnis findet sich hier). Alle Stücke entstammen den späteren 20er- und frühen 30er-Jahren vorigen Jahrhunderts und erweitern wertvoll das bislang verfügbare Lied-Notenmaterial dieses innovativen und politisch engagierten Schönberg-Schülers und Brecht-Gefährten. ■

Hanns Eisler: Keenen Sechser in der Tasche – Songs und Balladen für Singstimme und Klavier, Breitkopf&Härtel Musikverlag, 64 Seiten, ISMN 979-0-2004-9116-6

.

.

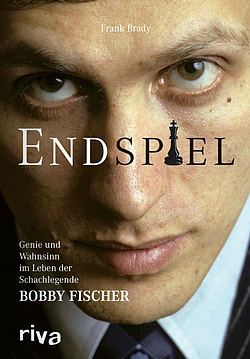

Frank Brady: «Endspiel» – Bobby Fischer

Frank Brady begleitete das Jahrhundert-Schachgenie Bobby Fischer als engster Freund von Kindsbeinen an, und viele der in seiner eben erschienenen Fischer-Biografie «Endspiel» geschilderten Ereignisse habe der Autor «mit eigenen Augen» miterlebt. Brady sah bisher nicht ausgewertete Dokumente und Briefe durch, führte hunderte von Interviews mit Fischer-Bekannten, öffnete sein eigenes privates Familien- und Fotoarchiv, recherchierte gar in kürzlich freigegebenen FBI- und KGB-Akten.

Frank Brady begleitete das Jahrhundert-Schachgenie Bobby Fischer als engster Freund von Kindsbeinen an, und viele der in seiner eben erschienenen Fischer-Biografie «Endspiel» geschilderten Ereignisse habe der Autor «mit eigenen Augen» miterlebt. Brady sah bisher nicht ausgewertete Dokumente und Briefe durch, führte hunderte von Interviews mit Fischer-Bekannten, öffnete sein eigenes privates Familien- und Fotoarchiv, recherchierte gar in kürzlich freigegebenen FBI- und KGB-Akten.

Bradys eindrückliches Buch beleuchtet eine der facettenreichsten und widersprüchlichsten Persönlichkeiten der amerikanischen Kultur-Geschichte, und mit zahllosen Detailinformationen wird der Frage nachgegangen, warum aus diesem Genie mit einem geschätzten IQ von 180 zuerst der (im Westen) umjubelte Superstar wurde, aber dann, politisch in vielen Ländern gejagt, als paranoider Judenhasser endete und ganz zuletzt bitter vereinsamt und krank starb, um «fern seiner Heimat in der windgepeitschten Landschaft Islands beerdigt zu werden». ■

Frank Brady: Endspiel – Genie und Wahnsinn im Leben der Schachlegende Bobby Fischer, Biographie, 400 Seiten, Riva Verlag, ISBN 978-3-86883-199-3

.

.

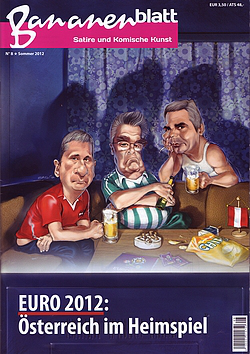

Satire und Komische Kunst im »Bananenblatt» 8

Das Wiener Sommer-»Bananenblatt» 2012 erscheint als bisher achte Nummer dieser Humor-Illustrierten für «Satire und Komische Kunst». Thematischer Schwerpunkt des Heftes ist (natürlich) die «Euro 2012» und deren Helden wie Stätten. Daneben liest der/die Freund/in gepflegten Unsinns und geistreichen Nonsens’ über mysteriöse «X-Factor-Drehbücher», den «Apotheken-Gourmet», «Köhlers Schwein», über den «Herr des Tanzes» oder über «Menschen wie Vogelkinder» und sehr viel weiteren «Unfug» und «Nonsens». Das Heft kommt graphisch-farbig aufgepeppt daher, garniert mit zahlreichen Cartoons und Karikaturen. Amüsant-witzige Sommerlektüre – auch für Regentage. ■

Das Wiener Sommer-»Bananenblatt» 2012 erscheint als bisher achte Nummer dieser Humor-Illustrierten für «Satire und Komische Kunst». Thematischer Schwerpunkt des Heftes ist (natürlich) die «Euro 2012» und deren Helden wie Stätten. Daneben liest der/die Freund/in gepflegten Unsinns und geistreichen Nonsens’ über mysteriöse «X-Factor-Drehbücher», den «Apotheken-Gourmet», «Köhlers Schwein», über den «Herr des Tanzes» oder über «Menschen wie Vogelkinder» und sehr viel weiteren «Unfug» und «Nonsens». Das Heft kommt graphisch-farbig aufgepeppt daher, garniert mit zahlreichen Cartoons und Karikaturen. Amüsant-witzige Sommerlektüre – auch für Regentage. ■

Komische Künste Verlagsgesellschaft Wien: Banananblatt – Satire und Komische Kunst, No. 8 / Sommer 2012, 32 Seiten, ISSN 2224-8749

.

.

.

.

Weitere Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Demokratie in der Musik

Urs Frauchiger

.

Wir sind doch Demokraten, nicht wahr? Vor dem Gesetze sind doch alle Bürger gleich, nicht wahr? Wir wollen doch niemandem etwas wegnehmen, nicht wahr? Wir wollen doch nur in Ruhe unseren Mercedes fahren und unseren Roten trinken, nicht wahr?

Wir sind doch keine Kommunisten, nicht wahr? Es gibt doch Unterschiede? Eines schickt sich doch nicht für alle? Die einen mehr so, die andern mehr so, nicht wahr?

Na, also!

Wir brauchen doch Musik, nicht wahr? So zwischendurch hat man das doch nötig. Es geht ja auch nicht bloss ums Entspannen, ums Übertönen. Es geht doch auch um das bessere Ich, um die Verbindung mit einem Höheren Wesen, nicht wahr? Es ist doch auch nicht der Moment, Phrasen zu dreschen, dazu ist nie der Moment. Musik ist doch höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie, nicht wahr?

Na, also!

Musik ist doch die wichtigste Nebensache der Welt, nicht wahr?

Na, also!

Wir tun ja auch etwas dafür, nicht wahr? Fast ein Prozent unseres Sozialprodukts geben wir dafür aus. Überlegen Sie sich doch mal, wieviele Autobahnkilometer man dafür bauen oder wie manche Ihrer ewigen sozialen Forderungen man erfüllen könnte. Der Steinway und die Polydor, die wissen ja nicht, wohin die Dividenden ausschütten, wo’s doch sonst überall abwärts geht. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, nicht wahr? Die Konzertsäle sind ja bumsvoll, wenn jemand Rechtes auftritt. Dass niemand das Provinzgedudel hören will, braucht ja auch nicht zu verwundern. Da könnte ja jeder kommen. Jemand muss ja schliesslich auch noch arbeiten, nicht wahr?

Na, also!Und schauen Sie doch einmal die Jungen an. Die schleppen ja auf dem grossen Trip die Klampfe noch in den Himalaja hinauf, bis nach Nepal, wenn’s sein muss. Und was die in den Kellern herumrocken, die ganze Freizeit geht da ja drauf dabei. Und was das Zeugs kostet, die Verstärker und die Synthesizer und das alles. Die arbeiten ja sogar, um das kaufen zu können, die würden’s auch stehlen, wenn sie sonst nicht drankommen. Soll ja sogar welche geben, die gehen auf den Babystrich, um Platten und Musikinstrumente kaufen zu können. Da kann man doch nicht sagen, die Musik spiele im heutigen Leben keine Rolle.

Na, also!

Natürlich gibt es Unterschiede, wo denn nicht? Die einen werden eben von der «Matthäus-Passion» echt angerührt, und bei den andern fällt der Groschen eher bei Peter Alexander, und die Jungen, na ja, irgendwo müssen die sich ja austoben. Ist allemal immer noch besser als die Drogen oder der Terrorismus. Seien Sie doch froh, dass nicht alle am selben Ort hinwollen, das gäbe ein schönes Gedränge. Wo doch alles gerammelt voll ist, der Dom bei der Matthäus-Passion und die Stadthalle beim Jürgens und bei den ABBAs. Wollen Sie die alle etwa ins Opernhaus hineinstopfen? Jedem das Seine, Mann, das ist Demokratie, und wenn’s etwas mehr sein soll, kostet’s halt auch etwas mehr. Viel ist es ja nicht. Alles hat seinen Preis, und aus nichts wird nichts.

Na, bitte schön!

Das ganze Geschrei von der privilegierten Minderheit, das kann ich schon gar nicht mehr hören. Das ist doch alles Ideologie, nicht wahr? Das will die Mehrheit ja gar nicht. Das kann die ja gar nicht verstehen, aber das darf man heutzutage gar nicht mehr laut sagen. Und dazu ist ja statistisch erhärtet, dass die Bundesliga mehr öffentliche Gelder bindet als alle Opernhäuser zusammen und im Total weniger Leute hingehen, fast dreimal weniger.

Na, also! ■Aus Urs Frauchiger, Was zum Teufel ist mit der Musik los – Eine Art Musiksoziologie für Kenner und Liebhaber, Zytglogge Verlag 1982

.

.

.

Satire von Heinz Wegmann

.

Der Vereinsausflug

Heinz Wegmann

.

Diesmal wagte sich der Verein für Vereine (Kurz: Verein hoch 2) in heimatliche Gefilde. Es stand die traditionelle Herbstwanderung mit Schlachtplatte auf dem Programm.

Unter Führung des rührigen Obmannes traf sich eine erwartungsvolle und frohgelaunte Gruppe beim Friedhof. Der Leiter überraschte die Teilnehmer gleich zu Beginn mit einem reich verzierten, roten Stoffsäcklein, das mit Heftpflastern, Salben, Bandagen und einem Fläschchen Schnaps gefüllt war. So wurden die Stimmbänder gleich ordentlich geschmiert. Leider wollte am Anfang das Wetter nicht so richtig, die sinnflutartigen Regenfälle bewogen viele, sofort wieder den Heimweg anzutreten.

Mit dem Rest der Unentwegten ging es mit dem Car Richtung Urigen (UR) im Unterhintertal, wo sich alle in einem blumengeschmückten Café zuerst mit Kaffee und Gipfeli stärkten. Einer Teilnehmerin blieb ein Brösmeli ihres Gipfelis so unglücklich im Hals stecken, dass man sie zum Notarzt bringen musste, was aber die Unternehmungslust der Gruppe nicht zu dämpfen vermochte.

Ein Fußweg abseits des großen Verkehrs führte nun die Wanderschar durch Feld und Wald, wo sich einige Teilnehmer hoffnungslos verirrten und erst nach langen polizeilichen Suchaktionen wieder aufgefunden werden konnten. Beim Aufstieg kam man so recht ins Schwitzen und bei einigen wollte das Herz nicht mehr so richtig, so dass sie von der Rega zurückgeflogen werden mussten.

Oben wurden aber die Übriggebliebenen belohnt durch eine prächtige Aussicht, die den Mitreisenden manches Ah und Oh entlockte.

Von einer der schneebedeckten Bergspitzen löste sich dann unter den faszinierten Blicken der Teilnehmer ein Erdrutsch, eine sog. Mure, und begrub das malerische Dorf am Gegenhang fast vollständig unter sich.

Nun musste aber der Durst gelöscht werden und gleich anschließend durch die eilends aufgebotene Feuerwehr ein brennendes Chalet neben dem Restaurant, wo ein feines Mittagessen wartete. Die Teilnehmer ließen sich ihre gute Stimmung durch den beißenden Rauch, der von der Brandstätte hinüber wehte, nicht nehmen. Als besondere Überraschung nahm der Wirt die Schlachtung des Schweins «live» unter den interessierten Blicken der hungrigen Schar vor.

Da sich der Himmel unterdessen in strahlendem Licht präsentierte, konnte die Schlachtplatte auf dem offenen Grillplatz serviert werden, was großen Anklang fand und manchen spontanen Jauchzer zur Folge hatte. Die Zeit des Wartens auf die Schinken, Rippli, Öhrli und Schwänzli wurde mit angeregten Gesprächen oder einem gemütlichen Jass überbrückt, und auch der frohe Gesang kam selbstverständlich nicht zu kurz. Einige hauten dann angesichts der riesigen Portionen etwas über die Schnur und mussten übereilt die Toilette aufsuchen, denn zusammen mit dem «Suuser» machte sich die Verdauung unangenehm bemerkbar, was die Unentwegten aber nicht daran hinderte, eifrig das Tanzbein zu schwingen.

Frisch gestärkt ging es dann an den Abstieg, der erneut kleine Opfer forderte: Zwei verstauchte Fußgelenke und ein Beinbruch waren die Bilanz, als man unten ankam. So bekam auch der Dorfarzt wieder unerwartete Arbeit.

Die weidenden Kühe hatten sich von der fröhlichen Wanderschar nicht stören lassen. Selbst als die Mutigsten unter den Teilnehmern auf die originelle Idee kamen, einer Kuh die Glocke abzunehmen und sie als Trophäe heimzuführen, blieben sie stoisch ruhig.

Beim anschließenden Rundgang durch das schmucke Städtchen wurde die Vizepräsidentin in der Fußgängerzone von einem Lieferwagen angefahren und von allen in das nahe gelegene Spital begleitet. Dort überraschte ein langjähriges Mitglied alle Teilnehmer samt Krankenhauspersonal mit dem Vorsingen eines selbstverfassten Liedes, das mit begeistertem Applaus aufgenommen wurde.

Nach einem letzten Zvieri, der für die meisten mit einer – glücklicherweise leichten – Magenvergiftung endete, musste man schon wieder an den Heimweg denken.

Der stets zu einem Späßchen aufgelegte Carchauffeur brachte schließlich nach einer Massenkarambolage auf der Autobahn die müden aber glücklichen Abenteurer wieder an ihren Wohnort Witzwil zurück.

So ging eine von unvergesslichen Eindrücken gespickte Reise zu Ende, und jedermann freut sich schon heute auf den nächsten Ausflug mit Gleichgesinnten. Der kundige Obmann gab angesichts der aufgetretenen Ausfälle seiner Hoffnung Ausdruck, dass nächstes Jahr möglichst zahlreiche neue Mitglieder dieses gesellige Zusammensein bereichern mögen. ■

.

__________________

Heinz Wegmann

Heinz Wegmann

Geb. 1943 in Zürich Lyrik-, Kurzprosa- und Kinderbuch-Veröffentlichungen sowie Übersetzungen, lebt und arbeitet in Uerikon/CH

.

.

.

.

.

.

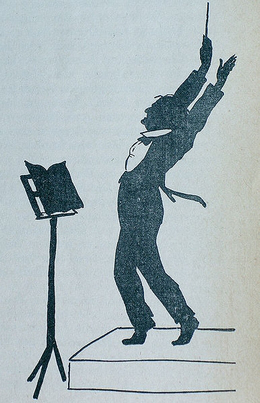

Musik-Satire von Nils Günther

.

Der gemeine Orchesterdirigent

Nils Günther

.

Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer!

In unserer musikzoologischen Vortragsreihe «Die Unterwelt der Musik» wollen wir uns heute einer besonders verbreiteten, aber auch sehr interessanten und in weiten Teilen noch unerforschten Spezies zuwenden: dem gemeinen Orchesterdirigenten.

Zunächst sollten wir den Gegenstand unserer Betrachtungen einmal definieren, denn obwohl den gemeinen Orchesterdirigenten jeder kennt, ja wahrscheinlich viele von Ihnen selber den einen oder anderen davon im Plattenregal stehen hat, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen: Was ist ein Dirigent?

Hierzu muss man in der Historie recht weit zurückgehen, eigentlich in die graue Vorzeit, an jenen Punkt, wo einer aus der Herde das Maul besonders weit aufriß und sich dadurch zum Leithammel machte. Dass dafür das Maulaufreißen allerdings nicht lange reichte, kann man sich vorstellen; Argumente allein hatten noch selten ewig Bestand. Daher war es nützlich, sich durchaus physischer Gewalt zu bedienen, etwa indem man einen großen Knüppel nahm und alles, was aufmüpfig war einfach niederschlug.

Aus eben dieser Figur des Leithammels entwickelten sich mehrere bis in die heutige Zeit existente Tätigkeiten, die alle mit Machtpositionen zu tun haben. Der Politiker, der Boxer, der Zahnarzt und der Dirigent: sie alle haben ihre Wurzeln im prähistorischen Knüppelschwinger, nur dass die Knüppel im Laufe der Evolution extrem verkümmert oder überhaupt zu rein geistigen geworden sind. Beim Dirigenten ist dieser letzte Rest des Knüppels aber in Form eines kleinen Stäbchens noch gut zu erkennen, auch wenn sich die Funktion seiner Keule ein wenig gewandelt hat. Sie wird nicht mehr zum direkten Prügeln benutzt, letzteres wird vielmehr bloß noch angedeutet; der Dirigent «gibt den Takt an», wie man sagt. (Ob er viel mehr tut, ist von der Wissenschaft noch nicht endgültig geklärt).

Diverse Sagen ranken sich um einige besonders heroische Dirigenten der Vergangenheit. So erzählt man sich heute noch voller Erschauern die Geschichte von Lully, der sich mit seinem (damals noch durchaus knüppelhaften) Stab den Fuß rammte und kurz darauf verschied. Ein Suizid der besonderen Art!

Doch diese heroischen Zeiten sind eigentlich vorbei, heute scheuen die meisten Dirigenten das Risiko, und kaum einer würde mehr selbst ein solches Opfer für die Kunst bringen. Nein, heute geht es dem Dirigenten in erster Linie darum, dem Komponisten zu zeigen, was eine Harke ist. Wedelnd steht der Dirigent an seinem Pult und fuchtelt alle ihm untergebenen Musiker in die Knie. Selbst bei Messen und anderen geistlichen Werken hat der Dirigent keine Skrupel, statt Andacht das blanke Stäbchen walten zu lassen. Das Werk hat vor dem Maestro zu erzittern, nicht etwa umgekehrt! Was man hört ist nicht Mozart oder Beethoven, sondern Bernstein oder Celibidache.

Der Dirigent muss nur die Auf- und Abwärtsbewegung des Stabes erlernen, nichts weiter. Zählen kann das Orchester allein, und zwar gut genug, um sich nicht durch das unrhythmische Gefuchtel aus der Ruhe bringen zu lassen. Gewiefte Dirigenten bringen es zustande, mit der freien Hand ebenfalls Bewegungen auszuführen. Solche Wunderknaben sind rar, und der tosende Applaus ist ihnen gewiss. Schließlich ist das so, als ob ein dressierter Affe gleichzeitig eine Banane isst und sich mit dem linken Fuß am Kopf kratzt. Vor solcherlei Launen der Natur hatte der Pöbel schon seit jeher Respekt. Zu Recht.

Der Weg zum Dirigentendasein führt also über mehrere Stationen. Zunächst muss man einiges an Feinmotorik mitbringen, um überhaupt ein Stäbchen koordiniert bewegen zu können. Nicht nur muss das Holzstück auf und ab bewegt, nein, es muss dabei auch fest genug gehalten werden, so dass es nicht versehentlich aus der Hand fällt. Einem angehenden Maestro werden in der ersten Probephase denn auch diverse Unfälle nicht erspart bleiben, von ausgestochenen Augen über tote Haustiere und zerstörte Porzellansammlungen bis hin zu unabsichtlich kastrierten Schulfreunden. Ist diese Klippe nach Jahren zermürbernden Trainings umschifft, muss sich der Dirigent einige feinere Eigenschaften antrainieren wie Arroganz, Geldgier, Oberflächlichkeit und Narzissmus. Manche haben darüber hinaus eine rudimentäre musikalische Grundausbildung, doch darauf kann man sich nicht verlassen.

In aller Regel muss man zufrieden sein, wenn der Dirigent weiß, in welche Richtung er zu blicken hat. (Für gewöhnlich hat er ja einen Handlanger, der sich Konzertmeister nennt. Dieser schüttelt dem Dirigenten immer wieder die Hand, damit der Maestro seine Position wieder richtig einnimmt, und auch, damit sich die um das Stäbchen gekrampfte Hand wieder etwas entspannen kann). Intelligentere Exemplare der Spezies sind zudem in der Lage, blitzschnell ihre Position durch eine Drehung um 180 Grad zu verändern, um sich gekonnt zum Publikum hin zu verbeugen. Einigen von ihnen gelingt es sogar, sich anschließend wieder mit katzenartiger Behendigkeit in die Ausgangslage zurück zu bewegen. Doch das ist angeborenes Genie, welches sich dem Normalsterblichen nur schwer erschließt.

Ein weiteres bedeutungsvolles Moment kommt hinzu: die Mimik. Sie ist die wahre Kunst des Dirigenten. So kann man es etwa bei Lorin Maazel beobachten, der mit seinem Blick unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er nicht nur alle Musiker und das Publikum, sondern auch die Musik selbst abgrundtief verachtet und nur dort droben auf dem Podest steht, weil der Taxameter tickt und ihm den neuen Swimmingpool als sicher finanziert verspricht.

Der Dirigent ist in der glücklichen Lage, das meiste Geld zu verdienen und dafür am wenigsten tun zu müssen. Er muss in der Regel nur einen Auftakt schlagen, danach läuft die Sache quasi von selbst. Üben kann der Dirigent in seinem Sessel zu Hause mit einem feinen Glas Cognac in der einen Hand und der Partitur in der anderen. Lesen kann er sie größtenteils nicht, und so verbringt er die Zeit damit, die schwarzen Punkte mit einem Buntstift zu verbinden und sich von den entstehenden Bildern überraschen zu lassen.

Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn der Dirigent den Schluss der Komposition nicht verpasst. Danach weiterzuschlagen wäre nicht von Vorteil. Denn der gebildete Dirigent weiß, dass der Schluss in 90 Prozent aller Fälle laut und immer von Stille gefolgt ist. Diese Stille muss schnell genug wahrgenommen werden, was schon schwieriger ist, da es zur verbindlichen Natur eines Dirigenten gehört, maximal zehn Prozent Hörfähigkeit zu besitzen. Aber der wahre Künstler hat es halt im Blut und wird blitzschnell reagieren, den Atem anhalten und erstarren, sich kurz darauf mit einem Nicken umdrehen und erleichtert sein, wenn tatsächlich geklatscht wird und er nicht doch einfach bei der Generalpause aufgehört hat. Aber da stehen die Chancen fity-fifty, da kennt die wahre Spielernatur gar nichts.

Ansonsten muss der Dirigent noch ein Autogramm geben können und einen Plattenvertrag unterschreiben, den Rest macht sein Assistent.

Derzeit wird die Dirigententätigkeit für sehr viele arbeitslose Fleischer und Polizisten interessant, doch nur wenige wagen einen solchen beruflichen Abstieg tatsächlich, viele werden wegen Überqualifikation auch gar nicht von den Orchestern angenommen. – Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen einen Einblick in die so faszinierende Welt des auf allen Kontinenten heimischen, aber immer noch rätselhaften gemeinen Orchesterdirigenten gegeben zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! ■

.

______________________

Geb. 1973 in Scherzingen/CH, Klavier- und Kompositions-Studium in Berlin und Winterthur, zahlreiche kompositorische Veröffentlichungen und Radio-Aufnahmen, lebt seit 1999 als Komponist in Berlin

.

.

Schach-Satire von Lars Bremer

.

Die 32-Steiner

Lars Bremer

.

Sämtliche Schachstellungen in einer 32-Steiner-Tablebase-Datenbank zu erfassen gilt als unmöglich. Aber warum eigentlich? Geht es vielleicht doch? Und wenn ja, wie geht es – und vor allem: wann? –

Im Schachklub trifft man die seltsamsten Leute. Komischerweise trinken alle gern Bier, und so saßen neulich ein paar Schachfreunde mit mir um einen Kneipentisch herum. Einer, von Beruf Philosoph an der Uni, dozierte: «Na gut, der Kramnik mag verloren haben, aber die Rechner werden niemals perfekt spielen, wir werden immer die Möglichkeit haben, sie zu besiegen, denn das Schachspiel ist unerschöpflich und nur ein kreativer Geist kann versuchen, es zu ergründen. Er wird keinen Erfolg haben, aber der Weg ist das Ziel! Die Computer jedoch werden auf ewig daran scheitern und sich in den endlosen Varianten verlaufen!»

Zufrieden griff er zu seinem Bierglas, da meldete sich ein Mathematiker: «Unerschöpflich würde ich eigentlich nicht sagen. Die längste mögliche Schachpartie dauert schließlich 5899 Züge, und dabei schon müssen beide Seiten sorgfältig kooperieren. Normale Partien, in denen jeder den besten Zug macht, dauern bei weitem nicht so lange.»

Der Philosoph konterte: «Das ist egal, es gibt mehr Schachpartien als Atome im Universum. Niemals wird man die berechnen können!»

«Das stimmt schon», sagte der Mathematiker. «Aber Stellungen gibt es viel weniger, nämlich nur etwa 2,28*10ˆ46. Die Sechssteiner gibt es schon, warum sollte es nicht irgendwann die 32-Steiner geben?»

Ich mischte mich ins Gespräch: «Das ist ganz einfach. Die Endspiel-Datenbanken berechnen aus der Stellung die Speicher-Adresse. An der steht dann, wie viele Züge zum Gewinn nötig sind. Bei 5899 Zügen braucht man pro Stellung also zwei Byte. Macht für alle Stellungen 4,56*10ˆ46 Byte. Nächstes Jahr wird es eine Festplatte geben, die ein Terabyte speichert, also 1024 GByte oder 1.048.576 MByte und so weiter. Die einfache Rechnung ist: Du wirst ewa 4,15*10ˆ34 von diesen Terabyte-Festplatten brauchen.»

«Klingt doch beherrschbar», sagte der Mathematiker und grinste.

«Beherrschbar?», fragte ich. «Wir können ja mal weiterrechnen. Eine Festplatte hat die Maße 14,5x10x2,5 Zentimeter, also ein Volumen von 0,0003625 Kubikmetern. Zusammen ergäbe das ein Volumen von 15 Trilliarden Kubikkilometern, das entspricht einem Würfel von fast 25 Millionen Kilometern Kantenlänge. Nur aus Festplatten! Die Erde hat dagegen nur einen mageren Rauminhalt von etwas mehr als einer Billion Kubikkilometern, sie würde fast 14 Milliarden Mal da reinpassen. Auch mit der Sonne sieht es nicht besser aus, der Festplattenwürfel würde so groß sein wie zehntausend Sonnen! Du müsstest alle Sterne in 30 Lichtjahren Umkreis abreißen und zu Festplatten verarbeiten!»

Ein Elektro-Techniker hatte auch zugehört und warf ein: «Wenn der Zentralrechner in der Mitte des Würfels säße, würde jede Anfrage zu den in den Ecken befindlichen Festplatten trotz Lichtgeschwindigkeit 71 Sekunden unterwegs sein! Und zurück natürlich dieselbe Zeit brauchen.»

«Was nicht wichtig wäre, weil euer Würfel ohnehin unter seiner eigenen Gravitation kollabieren und zu einem schwarzen Loch zusammenstürzen würde», meinte ein Physiker.

Der Philosoph nahm zufrieden sein Bierglas zur Hand, der Mathematiker aber sagte: «Ja, das sind sehr große Zahlen. Aber warum sollen die Potenzen nur immer gegen uns arbeiten? Die Festplatten fassen doch jedes Jahr mehr! Wie lange hat es bis jetzt immer gedauert, bis die Kapazität sich verdoppelt hat?»

«Im Mittel drei Jahre, eher weniger», schätzte ich.

«Aha, drei Jahre.» Der Mathematiker rieb sich die Hände. «Mal angenommen, das geht so weiter. Dann haben wir 2010 eine Platte mit zwei Terabyte …», er wurde still und bewegte die Lippen. «… und im Jahre 2352 eine Festplatte mit der nötigen Speicherkapazität für den 32-Steiner.»

Er kicherte, und am Tisch wurde es still. Nach einer Weile meldete sich der Philosoph: «Na gut, vielleicht kann man die Daten speichern, aber ausrechnen kann man sie nicht!»

Ich mischte mich auch wieder ein: «Genau! Mal angenommen, ein Tablebase-Generator könnte eine Miliarde Stellungen pro Sekunde erzeugen und bewerten. Das ist extrem optimistisch, aber mit großem Aufwand könnte man so eine Maschine vielleicht bauen heutzutage. Dann bräuchte der für 2,28*10ˆ46 Stellungen 2,28*10ˆ37 Sekunden. Das wären 7,2*10ˆ29 Jahre. Das Universum ist 13,77 Milliarden Jahre alt, und du willst sieben Quadrilliarden Jahre an den 32-Steinern rechnen? Das wäre 52 Trillionen mal so lange, wie das Universum existiert. Da windest du dich nicht raus!»

Der Mathematiker lachte. «Wenn es um große Zahlen geht, seid ihr alle Anfänger. Ihr lasst sie ja gegen euch arbeiten, dabei geht es auch umgekehrt! Moores Gesetz kenne sogar ich, alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechnergeschwindigkeit. Wollen mal sehen, was von euren Quadrilliarden noch bleibt. Wir bauen jetzt einen Computer, der eine Milliarde Stellungen pro Sekunde erzeugt. Hm, dann sind das, dumdidum, hm, zack, hey, das geht ja noch schneller als mit dem Festplatten! Also, wir werden im Jahre 2195 einen Computer haben, der die 32-Steiner ratzfatz hastdunichtgesehen ausrechnen kann. Ich fasse zusammen, meine Herren: wenn der Fortschritt fortschreitet wie bisher, dann werden wir im Jahr 2195 die Rechenleistung haben, um die 32-Steiner theoretisch zu erzeugen, und im Jahre 2352 geht es dann auch praktisch, weil wir dann Datenträger haben werden, die groß genug sind. Noch Fragen?»

«Ja!», rief der Philosoph empört. «Die Steigerung der Rechenleistung und der Speicherkapazität wird sich doch sicher verlangsamen!»

«Vielleicht», antwortete der Mathematiker, «aber selbst wenn, was ändert das? Wenn sich die Kapazität der Platten nicht alle drei Jahre verdoppelt, sondern bloß alle 30, was soll‘s? Dann hätten wir trotzdem in dreieinhalbtausend Jahren so eine Platte. Das gilt auch für die Rechenleistung. Wenn wir die nicht in 200 Jahren haben, dann eben in 2000 Jahren. Ich gebe zu, dass das eine lange Zeit ist, viel zu lang für uns, aber historisch vollkommen unbedeutend, und jedenfalls viel zu kurz, um von ‚unmöglich‘ oder ‚niemals‘ zu sprechen, wie du es getan hast. Die Pyramiden von Gizeh wurden vor 5000 Jahren erbaut. Kannst du dir vorstellen, was in 5000 Jahren sein wird? Oder in 50.000 Jahren? Abgesehen mal davon, dass es eine Datenbank geben wird, die sämtliche Schachstellungen enthält, denn das müssen wir uns nicht vorstellen – ich habe es ja gerade bewiesen!»

Der Mathematiker grinste sardonisch und bestellte noch ein Bier. Die Tischgesellschaft beschloß, lieber über Schnittblumen zu reden. Dennoch treibt mich seitdem die Frage, ob der Mathematiker recht hatte oder ob er sich geirrt hat. Und wenn ja, wo er sich geirrt hat? ■

____________________________

Geb. 1968, Software-Entwickler und Journalist, Ex-Chefredakteur der Computerschach-Zeitschrift CSS-Online, lebt in Langenhagen/BRD

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

«Die Bibel? Ein echter Reißer!»

Umberto Eco

.

Ich muss sagen, als ich den Anfang dieses Manuskripts und die ersten hundert Seiten las (Eco erstellt hier einen Lektorenbericht über die Bibel…/Anm. der Red.), war ich begeistert. Alles Action, prallvoll mit allem, was die Leser heute von einem richtigen Schmöker erwarten: Sex (jede Menge), Ehebrüche, Sodomie, Mord und Totschlag, Inzest, Kriege, Massaker usw. Die Episode in Sodom und Comorra mit den Schwulen, die die zwei Engel vernaschen wollen, könnte von Rabelais sein; die Geschichte von Noah sind reinster Karl May, die Flucht nach Ägypten schreit geradezu nach Verfilmung… Kurz, ein echter Reißer, gut konstruiert, mit effektsicheren Theatercoups, voller Fantasy, dazu genau die richtige Prise Messianismus, ohne die Sache ins Tragische kippen zu lassen.

Beim Weiterlesen habe ich dann gemerkt, dass es sich um eine Anthologie diverser Autoren handelt, eine Zusammenstellung sehr heterogener Texte mit vielen, zu vielen poetischen Stellen, von denen manche auch ganz schön fade und larmoyant sind, echte Jeremiaden ohne Sinn und Verstand.

Was dabei herauskommt, ist ein monströses Sammelsurium, ein Buch, das alle bedienen will und daher am Ende keinem gefällt.

Außerdem wäre es eine Heidenarbeit, die Rechte von all den Autoren einzuholen, es sei denn, der Herausgeber stünde dafür gerade. Aber dieser Herausgeber wird leider nirgends genannt, nicht mal im Register, als ob es irgendwie Hemmungen gäbe, seinen Namen zu nennen.

Ich würde vorschlagen zu verhandeln, um zu sehen, ob man nicht die ersten fünf Bücher allein herausbringen kann. Das wäre ein sicherer Erfolg. Mit einem Titel wie Die verlorene Schar vom Roten Meer oder so.Aus Umberto Eco, Platon im Striptease-Lokal, Parodien und Travestien, darin: <…müssen wir mit Bedauern ablehnen (Lektoratsgutachten)>, Hanser Verlag 1990

Satirisches von Herbert Friedmann

.

Im Literaturhaus

Herbert Friedmann

.

Der Abend dämmerte, als sich die Bewohner des Literaturhauses im Gemeinschaftsraum versammelten und ihr Schicksal beklagten.

«Mir wurde ganz übel mitgespielt», jammerte ein vierzeiliges Gedicht. »Jeder Deutschlehrer maßte sich an, auf meinen zarten Versfüßen herumzutrampeln.

«Was soll ich erst sagen!» polterte ein zeitgenössischer Roman. Mit einem Schmerzgesicht deutete er auf die vielen Narben – kaum verheilte Wunden, die ihm scharfzüngige Kritiker zugefügt hatten. Das Vierzeilen-Gedicht grinste, denn es mochte die Prosa nicht.

«Lyriker», brummte der Roman daraufhin verächtlich.

«Schaut mich an», flötete die Idee, «seht nur, was mein Autor mit mir angestellt hat.» Alle blickten zu der winzigen Idee, die in der Tat Mitleid verdiente: Ein Drehbuchschreiber hatte sie rücksichtslos zu einem Vorabendfüller ausgewalzt.

«Ja, schrecklich», seufzte eine bleiche Erzählung. «Aber Dich hat die Öffentlichkeit wenigstens wahrgenommen, mich dagegen schweigen die Rezensenten schon ihm zehnten Jahr meines Erscheinens tot.»

«Und ich erst, und ich erst!» nölte ein sozialkritisches Jugendbuch. «Mich hat man in den Schulen als Aushilfspädagoge missbraucht…»

«Aus mir hätte ein Klassiker werden können», quakte ein Dramatischer Einakter dazwischen.

«Nicht schon wieder!» stöhnte das Vierzeilen-Gedicht. «Wir wissen, dass Du beinahe einen Preis bekommen hättest, wenn Dein Regisseur nicht..»

Es pochte zaghaft gegen die Tür. Der zeitgenössische Roman öffnete. Eine kleine Satire blieb verschüchtert in der Tür stehen.

«Darf ich bei Euch bleiben?» nuschelte sie. «Ein Fernsehredakteur hat mir gerade alle Zähne gezogen!» ■

______________________________________

Herbert Friedmann

Geb. 1951 in Groß-Gerau/D, Lehre als Einzelhandelskaufmann, zahlreiche Buch-Veröffentlichungen (Kinder- und Jugend-Bücher, Lyrik, Theaterstücke, Hörspiele), Träger verschiedener Literaturpreise und Stipendiate, lebt seit 1977 als freier Autor in Darmstadt/D

.

.

.

Satire von Ernst-Edmund Keil

.

Milch und Blut

Ernst-Edmund Keil

.

Stadtrandsiedlung der Bayerisch-Königlichen Metropole. Im Postamt auf der Rückseite des Balkan-Grills, wo er sich an den Schalter stellt, in eine Schlange, nachdem er zu Hause, hoch im Norden und also für ihn unerreichbar, sein Telefonbüchlein hatte liegen lassen, vergesslicherweise, die begehrte Nummer auch hier, am Ständer, nirgendwo entdecken konnte, denn der war vielfach freistaatlich besetzt und hatte keinen Raum mehr für den Rest der Republik.

Also schlängelt er sich geduldig, hoffnungsvoll an den Schalter heran. Vor ihm ein Mann in einer «Lederhosen» mit Gamsbart und bajuwarischem Äußeren. Wer sagt’s denn! Gestern war er noch in der Innenstadt gewesen, hin mit S und retour mit U, und hatte den Eindruck gewonnen, die Römer seien als Sieger an den Limes zurückgekehrt und hätten die Bajuwaren endgültig zu einem museal-archäologischen Thema deklariert. Dem, denkt er, ist also nicht ganz so oder so ganz. Im Gegenteil. Nachdem der Lederbehoste postalisch bedient war, erscheint jetzt vor ihm im offenen Schalteroval, nicht anders als in einer frühromanischen Mandorla, ein Gesichtchen, ein weibliches, aus Milch und Blut, das ihn an altbayerische Frömmigkeit erinnert – auch sie, denkt er, gibt es also noch -, und das richtet nun mit Madonnenblick und autochthonem Zungenschlag die frühchristlichen Augen auf bzw. gegen ihn, dass er geradezu ins Stottern gerät.

Auf dem Ständer, versucht er ihr missverständlich klarzumachen, habe er eine Nummer begehrt leider völlig vergeblich, worauf sie mit verschämter Unschuld (oder Neugier?) ihre mandelbraunen Madonnenaugen niederschlägt. Ja, und ob sie ihm vielleicht, hinter dem Schalter, seine Nummer geben könne – nein? – oder doch sein Buch, und nennt schließlich die Stadt, die er sucht und die hoch im Norden seines Vaterlandes liegt. Worauf sie, durchatmend, aufsieht, mit dem Engelsköpfchen nickt und, nachdem sie ihn versöhnlich um Geduld gebeten, aus seinem Gesichtskreis verschwindet, oder sollte er besser sagen: entschwebt? Wohin wohl und hoffentlich nicht für immer?

Doch kehrt sie nach einem Weilchen, leis’ und mit leerer Hand, zurück, das holde Haupt diesmal in der Horizontalen bewegend, mit christlichem Bedauern. Sie habe nur bayerische Bücher, und die Stadt, die er suche, liege augenscheinlich nicht im Freistaat, sondern außerhalb. Das Ausland aber, bittschön, würd’ er nur finden auf der Hauptpost, in Mosach, wissen s, da herunten bei der U-Bahn. Und bescheidet ihn, hold lächelnd wie der Isarhimmel, mit einem seligen «Grüß Gott!» Er verspricht, als Glaubensbruder, ihn zu grüßen, obwohl er, wegen der Nummer, diese Bayernpost im Herzen tief zum Teufel wünscht.

Draußen ist es, obgleich erst Anfang Juni, heiß wie in Afrika. An der Ecke steht ein Araber mit einem Obststand unter freiem Sommerhimmel und preist singend seine Früchte an. Er kauft ein Schälchen, das kostet so viel oder so wenig wie in seiner 600 Kilometer entfernten Heimatstadt am Rhein. Auf dem Preisschildchen ist – nicht bajuwarisch, nicht semitisch. sondern lutherisch-national – zu lesen: «Deutsche Erdbeeren». Na, wer sagt’s denn! Das reißt die Grenzen, die diese bayerische Madonna ihm lieblich-streng gezogen, hernieder bis auf den mütterlichen Grund und lässt ihn, als Staats- und Bundesbürger, wieder freier atmen. Oh einig-süßes Vaterland, denkt er, wie lieb ich dich, und schiebt mit diesen Worten sich eine dicke, deutsche Erdbeere ungewaschen in den Mund. ■

.

__________________________________________

Geb. 1938 in Duisburg-Huckingen/D, Studium der Germanistik und Anglistik in Bonn, Studienassessor in Oberhausen&Mülheim, anschließend Professur für Deutsche Literatur a. d. Universität Valencia/ESP; zahlreiche belletristische, lyrische, theatralische und essayistische Buch-Publikationen sowie herausgeberische Tätigkeit, Träger verschiedener Literaturpreise, lebt in Sinzig-BadBodendorf/D

.

.

Satire von Helmut Haberkamm

.

Anschaffungen

Helmut Haberkamm

.

Eigentlich wollten wir schon vor drei Jahren uns ein Baby anschaffen. Doch dann hab ich meine Frau aber noch einmal rumgekriegt und wir haben uns einen schönen neuen aus der Dreierreihe von BMW zugelegt. Hat sich rentiert, kann ich Ihnen sagen. Laufkultur, sparsam, wenn man aufs Gas geht, zieht er ab, des glaubens net! Und vor allem halt: umweltfreundlich! Steuerbegünstigt! Das genaue Gegenteil von einem Baby halt, könnte man sagen.

Das erinnert mich an den Ausspruch eines alten Schulfreundes. Der hat immer gesagt: Kinder sind laut, stinken und kosten Geld. Das hat der oft gesagt. Sonst wüßt ichs ja auch nimmer. Naja. jetzt wird ers wohl auch nimmer sagen. Oder erst recht wieder, wer weiß. Obwohl es natürlich schon stimmt irgendwie, oder etwa nicht? Genau.

Also der BMW hat sich rentiert, glaums mer des! Der Motor astrein, wie ein Rasierer! Bremsen wie Watte, der Abzug wie beim Starfighter. Spitze!

Naja, meine Frau gibt keine Ruhe net. Will sich jetzt halt partout so ein Baby anschaffen. Ich mein, ich hab eigentlich nix dagegen. Leisten können wir uns des spielend! Und wie! Es ist ja heutzutage auch steuerlich interessant geworden, muss ich schon sagen. Doch, doch. Na, und meine Frau ist beim Staat, verstenners, da bleibts daheim und kann später getrost wieder zurück auf ihren Posten. So Frauen brauchen halt immer irgendwas, das sie ablenken tut und ihnen Freude macht und so. Naja, und im Grunde geht mir ja auch gar net so viel drunter ab, sagt meine Frau. Und des muss ich schon auch sagen. Irgendeinmal muss es halt doch sein. Was solls? Irgendwann kommt jeder einmal dran. Und jetzert sind halt wir an der Reihe. Ich mein ja auch, wir sind alt genug, meine Frau weiß schon, was wir wollen. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, auch wenn das Fernsehprogramm besser geworden ist, ja, wir ham eine Schüssel droben, prima Sache, rund um die Uhr, jaja, auch an Video, klar, da such ich mir immer aus, was mir gefällt, das Beste ist ja gerade gut genug, sag ich immer. Warum denn auch nicht, Menschenskind?

Urlaub ist ja auch nix mehr! Alle fahrn ja in Urlaub heutzutage, also, wo wolln Sie denn noch hin? Und wenn Sie ständig Deutsche treffen, da vergeht Ihnen der schönste Urlaub, das sag ich Ihnen. Und das Meiste haben die ja eh verschandelt und verdreckt. Das Ursprüngliche könnens doch längst vergessen.

Also jetzt probiern wir halt mal was anderes. So ein Dingsbums, ein Baby. Steuerlich nicht zu verachten, wirklich, hätt ich nicht gedacht, auch muttermäßig und rentenhalber. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Sonst schenkt man ja alles dem Staat, und der den ganzen Ostbrüdern, den rübergelaufenen!

Obwohl, ich hab bald TÜV und da macht mer sich so seine Gedanken, und ich sags Ihnen ganz ehrlich, also, der neue BMW, der große, der Fünfer, der tät mir schon raushängen. Vielleicht nimmt meine Frau den alten fürs Baby zum Einkaufen und fürn Doktor, und ich nehm einen neuen. Ja, so könnten wirs machen. Das tät mir schmecken. So ham wir alle was davon, stimmts? ■

.

_________________________________

Geb. 1961 in Dachsbach/D, Studium der Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in Erlangen und Swansea/Wales, Promotion; zahlreiche Mundart-Prosa-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Träger verschiedener Literaturpreise, lebt als Gymnasiallehrer in Spardorf/D

.

.

Satire von Georg Schwikart

.

Dichtersorgen

Georg Schwikart

..

Es ist doch immer das Gleiche. Wenn ich in der Badewanne sitze, kommen mir die besten Gedanken für einen Roman. In der U-Bahn liegen mir die zartesten Gedichte auf der Zunge. Hundemüde im Bett ruhend, schreibt mein Geist spritzige Kurzgeschichten. Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen. So fällt mir beim Spülen ein, dass man zu bestimmten Sachverhalten unbedingt Untersuchungen anstellen müsste, oder in ein interessantes Gespräch vertieft, überfällt mich die lang gesuchte, treffende Formulierung für einen Essay.

Auf den Punkt gebracht lautet also die Grundregel: Immer genau dann, wenn weder Papier noch Schreibgerät zur Hand sind, immer genau dann küsst mich die Muse.

Habe ich aber voller Tatendrang an meinem Schreibtisch Platz genommen, um die Welt mit meinen geistigen Ergüssen zu beglücken, dann ist mir, als beherrschte ich nicht einmal das Schreiben. Mit den nun reichlich vorhandenen Füllern, Bleistiften und Kugelschreibern traktiere ich abwechselnd stapelweise Papier. Ich kritzle und male, schreibe das eine oder andere Wort, streiche es wieder durch – leer, das Papier bleibt leer. Weil der Kopf leer ist. Nichts, gar nichts will mir gelingen.

Nun, ich will mich inspirieren, schaue zum Fenster raus. Es ist schmutzig. Schnell blicke ich wieder aufs Papier. Es ist leer.

Ich gieße die Blumen, die Ärmsten waren schon ganz vertrocknet. Ich begebe mich zurück zum Schreibtisch, dieser Folterstätte. Ich male einen Kreis auf das Blatt. Einen Punkt in die Mitte. Ich zerknülle das Blatt und werfe es weg.

Einen Kaffee trinke ich, esse ein paar Plätzchen. Mir geht es schon viel besser. Meinen Schreibtisch mag ich nicht mehr ansehen. Ich setze mich zwar hin, doch eigentlich ignoriere ich dieses Möbel. Auch den Stift in meiner Hand verachte ich, ebenso die eigenartige Wortkonstellation, die er gerade zu Papier gebracht hat. Ich bin dafür verantwortlich.

Ich lese. Erst eine Zeitung, dann in einem Buch. Durst habe ich, ach nein, Kaffee habe ich gerade erst getrunken. Die Blumen sind auch schon gegossen, schade.

Ich betrachte meinen Schreibtisch und tue so, als ginge ich zum ersten Male zu ihm. Hallo, alter Junge, begrüße ich ihn. Doch er mag mich nicht. Er bleibt stumm, wie mein Stift und das Papier. Ich hasse Papier.

Ich gehe zu Bett, gestresst, müde, depressiv, zerfallen mit Gott und der Welt. Meine geschwächten Glieder genießen das ruhige Liegen auf der Matratze.

Da, als ich gerade froh bin, dass dieser grausame Tag ein Ende gefunden hat – mir fallen die Augen zu, ich weiß nicht mehr, in welcher Lage ich mich befinde -, da kommen sie: Einfälle über Einfälle.

Ich bin über mich selbst begeistert. Phantastisch! Gelungen! Ich schlafe ein.

Aus mir hätte ein großer Schriftsteller werden können. Sei’s drum. ■

.

_______________________________

Geb. 1964 in Düsseldorf, Studium der Religionswissenschaft, Theologie und Volkskunde, Promotion; zahlreiche belletristische und essayistische Veröffentlichungen für Erwachsene und Kinder in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien, verschiedene Beiträge für Radio und Fernsehen, Leiter von Literarischen Werkstätten, lebt als freier Schriftsteller und Publizist in St. Augustin/BRD

.

.

Schach-Satire von Karl Gross

.

Das Drama des unbegabten Schachlehrers

Karl Gross

.

Seit einigen Wochen schlich ich um die Einlösung eines vermaledeiten Versprechens herum: Meine Schwägerin hatte mir im Rahmen einer Großfamilienzusammenführung (Mutters 79. Geburtstag) stolz berichtet, daß ihr Jüngster (7) angefangen habe, Schach zu spielen und auch die Schach AG der hiesigen Grundschule fleißig besuche.  Sie bat mich, doch mal in Kürze gegen den Kleinen eine Partie zu spielen. Er würde sich sehr darauf freuen, und sie habe ihm auch fest versprochen., dass ich dies gerne machen würde…

Sie bat mich, doch mal in Kürze gegen den Kleinen eine Partie zu spielen. Er würde sich sehr darauf freuen, und sie habe ihm auch fest versprochen., dass ich dies gerne machen würde…

Ich hatte vage – verlegen lächelnd – zugestimmt, da ich dies als meine Onkelpflicht erachtete. «Ja, ja, wenn ich mal Zeit habe, gerne, na klar, das freut mich sehr, dass der Kleine tatsächlich Schach lernen will, da kann ich ihm vielleicht ein wenig helfen» usw. Und ich fügte mit kräftiger Betonung hinzu: «Das Wichtigste beim Schach ist, dass man das Verlieren lernt!» – Damit hatte ich – eher unbewusst – einen Kontrapunkt zu der immens verwöhnenden Erziehungspraxis des Neffenhaushalts markiert.

Nach einigen Wochen des Hinhaltens, Ausweichens, Ignorierens, erfolgreichen Verdrängens fuhr ich unbeschwert zu meiner Mutter, die gerade aus dem Urlaub heimgekehrt war. Ich lauschte eben ihren sonnendurchtränkten Erinnerungen, als plötzlich die Haus-Sirene schrillte. Ein Kind stand vor der Tür, das aus der Nachbarwohnung geeilt war, um den Onkel zu begrüßen. Der Kleine trug ein zusammengeklapptes Holzschachbrett in Schulterhöhe triumphierend vor sich.

«Heute spielen wir Schach!» tönte entschlossen das helle Stimmchen, und schon knallte das Brett auf den Kaffeetisch.

«Wir spielen nebenan am großen Tisch», sagte ich kapitulierend und packte die Utensilien unter den Arm. Schon öffnete sich erneut die Tür, und die Mutter des Eleven und auch mein Bruder eskortierten das Schachkind in den Spielsaal. Ich nahm im butterweichen Sessel Platz, so dass mein Gegner mir tatsächlich in Augenhöhe gegenüber saß.

Das gescheit(elt)e kleine Köpfchen mit den braunen Rehaugen hatte die Figuren regelgerecht aufgestellt – ich bekam ungefragt die schwarzen Steine – und eröffnete mit 1. e4. «Das spielen die meisten», schob er nach, bevor ich mein weiteres Vorgehen strukturieren konnte. Nachdem ich artig 1. – e5 entgegnete, folgte spontan 2. a4.

Stolz äugten die Eltern auf weitere Armbewegungen des Schachschülers, die ich in bester Onkel-Manier mit netten Lobesworten begleitete. Er hatte alle Bauern hintereinander gezogen, und ich war gespannt, ob er auch die Offiziere ins Feld führen könne. Tatsächlich, mit leichter Hilfe des Vaters, der das Pferdchen aus dem Stall führte, und weiteren Hilfsaktionen standen irgendwann die Figuren auf dem Schachbrett herum.

Ich bewegte meine Figuren nur bis zur Mittellinie, um keinen Schaden anzurichten. Die beiden Heere standen sich irgendwann gefahrlos gegenüber, und ich wußte plötzlich nicht mehr, wie ich die Harmonie auf dem Brett beibehalten konnte. Mein Bruder schaute mich etwas verwundert an, da ich eine Springer-Gabel mit Damengewinn «übersehen» hatte.

Rehauge hüpfte vor Freude, die Zug-begleitenden Lobesworte der Eltern zeigten ihre Wirkung, und auch ich kratzte mir sorgenvoll die Stirn, staunte und frohlockte ob der «tollen» Züge des Eleven.

‹Das Wichtigste beim Schach ist das Verlieren-Können›, schoss es mir plötzlich durch den Kopf, und schon entlud sich in mir ungeschützt der gesamte Hass auf die verwöhnten Kinder, auf die Eltern, die sich zum Personal ihrer kleinen Herrscher degradieren lassen, auf die gesamte Kindergarten-und Grundschul-Pädagogik, die jahrelang schon für das bloße Ein-und Ausatmen der Kinder Bestnoten verteilte…

Ich spielte auf einmal rücksichtlos auf Gewinn, kommentarlos. Die Eltern fingerten unbeholfen im weißen Lager herum. Der Kleine konnte keinen einzigen Zug mehr ausführen, ohne dass ihm der Arm, dann die Hand geführt wurden. Diese Eltern würden ihr Leben geben, wenn sie dem Kind eine Niederlage ersparen könnten.

Ich kapitulierte innerlich: Mit Inbrunst führten die Eltern die kindliche Zug-Hand, um mir nachaneinder alle verbliebenen Leicht-, dann Schwerfiguren abzuluchsen. Beide Elternteile durften dann gemeinsam das Mattnetz, das wir alle zusammen für mich geknüpft hatten, zuziehen:

«Und, was ist der Onkel jetzt?» krähte der Vater.

«Matt!!» schrie das Kind. ■

.

___________________________

Karl Gross

Karl Gross

Geb. 1951 am Niederrhein, Magisterstudium in Düsseldorf (Anglistik,Germanistik), einige Jahre als freier Übersetzer und Turnier-Schachspieler unterwegs, seit 14 Jahren selbständiger Buchhändler in Grefrath/BRD

.

.

Über die Satire

.

Gegen die «Wahrheit»

Walter Eigenmann

.

Es mag schon sein, dass unserer ver-rückten, un-sinnigen Welt alleine noch – wie professionelle Zyniker behaupten – entweder mit Kriegen oder dann mit Ironie beizukommen ist. Auch sei dem Resignierenden in Gottes Namen der unproduktive Trost gelassen, dass bloßes Gelächter über Dummheit manchmal siegt. Und jene schließlich, die dem Geschehen um sich herum ohnehin nur als Gaudi-Konsumenten beizuwohnen pflegen, mögen ruhig dabei bleiben; das Welttheater kann auf sie als Claque nicht verzichten…

Jedenfalls aber steht eines grundsätzlich fest, spätestens seit den Tagen des Römers Juvenal (Bild): «Difficile est satiram non scribere».*

Juvenal (1./2. Jh.)

Dabei ist so eindeutig nicht, was eine Satire denn sei. Die Literaturtheoretiker zum Beispiel – wir müssen sie wohl ernst nehmen – schweigen sich (je nachdem über viele hundert Seiten hinweg) darüber aus, welche unverzichtbaren Text-Ingredienzien ein Prosastück erst zur Satire mache. Gewiss: Satiren spotten fast immer, Satiren karikieren meistens, Satiren kritisieren oft, Satiren verhöhnen manchmal, Satiren wollen hie und da aufrütteln, ganz selten belehren sie sogar, und nie bilden sie einfach nur ab. Aber die Satire?

Andererseits: die Ausstrahlungskraft (und damit auch Qualität) eines satirischen Textes hängt auch, aber nicht vor allem von seinen formalästhetischen oder inhaltstheoretischen Komponenten ab. Das verzweifelte Bemühen um eine gattungsspezifische Katalogisierung literaturhistorisch greifbarer Satiren gäbe, scheint mir, seinerseits idealen Satire-Stoff ab.

Könnte denn womöglich sein, dass die Satire recht eigentlich erst beim Lesen entsteht, dass sie wesentlich auf die intellektuelle Befindlichkeit, Empfänglichkeit, vor allem aber Empfindlichkeit abstellt? Wie alle gute Literatur also? Nur mit dem Unterschied, dass vom Publikum noch ein Quäntchen mehr an Aufgeklärtheit und Intelligenz, Reflexion und Abstraktionsvermögen, doch auch an Verletzbarkeit und Wut aufgeboten werden muss, als dies bei anderen literarischen Ausprägungen der Fall sein mag?

Ununterbrochen begehen Satiriker Sakrilegien, und gute Satiriker tun das mit sprachlicher Raffinesse: Gegen «Gott und die Welt», gegen «Haus und Hof», gegen «Gedanken und Taten», gegen «König und Vaterland», gegen «Konventionen und Institutionen», gegen…

Zum Arsenal dieses «Gegen-»Kampfes – den Leser herausfinden zu lassen, wofür der Satiriker kämpft, ist übrigens ein weiteres Merkmal der Satire, ihr moralischer Standpunkt ist vom Leser zu eruieren – gehören die (manchmal sanfte, meist hämische) Ironie, die Übertreibung, die Verzerrung, der Spott in all seinen vernichtenden Schattierungen. Aber auch das hoffnungsvoll-resignierte Überzeichnen jener kreatürlichen Eigenschaften, die das in der Natur einzigartig defizitäre Mangelwesen Mensch konstituieren.

Die vordergründige Destruktivität der Satire erwächst aus der Einsicht (und deshalb Notwendigkeit), dort entlarven zu müssen, wo Konsens mit common sense verwechselt wird. Gute Satiren sind also per definitionem immens politisch – auch dort, wo sie individuelles Versagen als das Produkt kollektiven Funktionierens fokussieren. Der Satiriker schreibt gegen die «Wahrheit» an. ■

*) «Schwer ist es, (über diese Zustände) keine Satire zu schreiben», (Juvenal, Satire I / 30)

Schach-Satire

.

Das h6-Syndrom

Walter Eigenmann

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wie lautet noch gleich eines der 10 Gebote, das wir unseren Schach-lernenden Zöglingen in Schulen und Vereinen stets mit größtmöglich erhobenem Zeigefinger auf den Turnier-Lebensweg mitgeben?

Richtig: «Du sollst nicht unnötig bewegen deiner Rochade Bauern!»

Immer und immer wieder predigen wir’s ihnen – doch was machen die Kids?! Sie gehen nach Hause, werfen ihre Computer mit den großen Datenbanken an, scrollen neu- und wissbe-gierig durch die Großmeister-Partien – und werden dabei mit einem Massen-Phänomen konfrontiert, das alle pädagogischen Bemühungen zunichte zu machen droht. Dieses Phänomen manifestiert sich beispielsweise in Stellungen wie der folgenden:

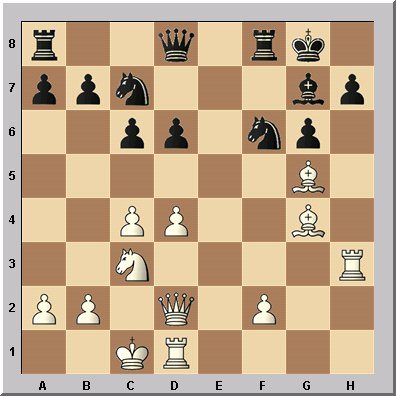

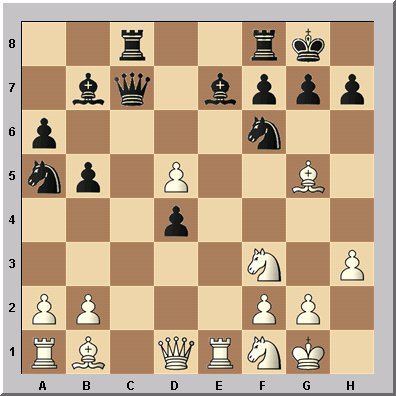

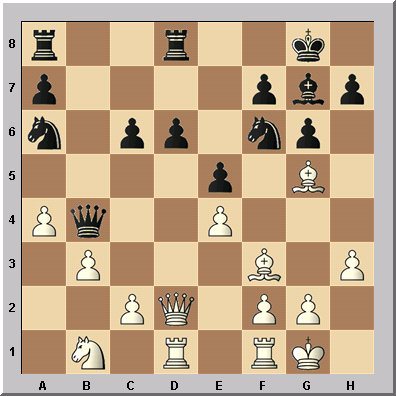

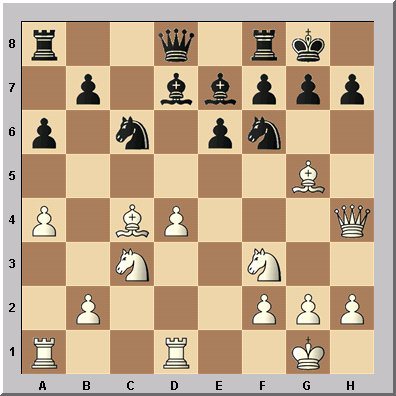

h6-Syndrom Nr.1

Griesmann-Nicot 1953

r2q1rk1/ppn3bp/2pp1np1/6B1/2PP2B1/2N4R/PP1Q1P2/2KR4 b – – 0 18

Wir haben es hier mit einem extrem verbreiteten, nicht kontrollier-, aber meist voraussehbaren, reflexartigen Fingerzucken zu tun, das jede und jeden, ob Anfänger oder Großmeister, ob dick oder dünn, ob Mensch oder Maschine, ob blöd oder genial befallen kann. Nämlich das unwillkürliche, sofort-ruckartige, kognitiv nicht mehr gesteuerte Aufziehen des schwarzen h7-Bauern um einen Schritt, sobald auf g5 ein weiβer Läufer aufgetaucht ist. (Wobei dieser Reflex natürlich nicht auf die Führer der schwarzen Steine beschränkt ist, sondern mit umgekehrten Vorzeichen genauso häufig die Weißen mit ihrem geliebten h2-h3 befällt…) Jedenfalls hat diese h7-h6-Zuckung enormes Suchtpotential – bei häufigem Befall führt es unweigerlich in den totalen Elo-Ruin.

Die Rede ist vom sogenannten h6-Syndrom.

Was gemeint ist, sieht man sogleich, wenn man in obiger Stellung (immerhin gespielt in Frankreichs Fernschach-Meisterschaft 1953) so beobachtet, was nun die Herren Meisterspieler – Vorbilder unseres Nachwuchses! – weiter treiben:

18…h6? 19.Lxh6 Sxg4 [19…Tf7 20.Lxg7 Txg7 21.Tg1+-] 20.Lxg7 Kxg7 [20…Txf2 21.Th8+-] 21.Tdh1 Se8 [21…Sf6 22.Dh6 Kf7 23.Se4 Se6 (23…Sxe4 24.Tf3 Ke6 25.Dxg6+-) 24.Tg1+-; 21…Se6 22.Th7 Kg8 (22…Kf6 23.Se4 Kf5 24.f3+-) 23.f3+-] 22.Th7+- und die Droge h7-h6 hat ein neues Opfer gefordert. – –

Das ganze Syndrom lässt sich psychologisch in zwei spezifische Krankheitsbilder unterteilen. Da wäre als das eine Motiv

1. Die Ablenkung

Vorstehendes Diagramm illustrierte deutlich den entspr. Krankheitsverlauf – hier ein weiteres Beispiel:

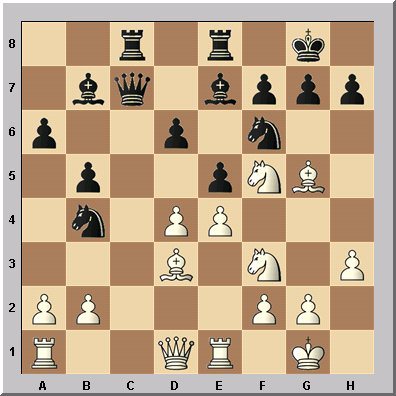

h6-Syndrom Nr.2

Miles-Fedorowicz 1981

r2qrbk1/1p3p1p/p1bp1np1/n1p3B1/4P3/1PN3PP/P1PQNPBK/3R1R2 b – – 0 16

Eben ist auf g5 der weiße Läufer erschienen, und sofort verfällt der Patient der wahnhaften Vorstellung, er müsse mittels h7-h6 den Eindringling ablenken, um so den Punkt f6 zu entlasten, wonach man sich vielleicht an einem gegnerischen Bauern schadlos halten könne. Ein folgenschwerer Irrtum, der fast zwangsläufig zum Kollaps des gesamten schwarzen Beziehungsnetzes führt – ein kleiner Schritt für den Bauern, aber ein großes Problem für den König:

16…h6? 17.Lxh6 Lxh6 [17…Lxe4 18.Lxf8 Lxg2 (18…Kxf8 19.Dh6 Kg8 (19…Ke7 20.De3 +-) 20.Sxe4+-; 19.Kxg2 Kxf8 (19…Txf8 20.Dxd6+-) 20.Dh6 Kg8 21.f4+-] 18.Dxh6 Sxe4 19.Sxe4 Lxe4 20.Sf4+-

Das andere, noch weit häufigere Sucht-Motiv, welches dem h6-Syndrom zugrunde liegt, ist

2. Die Vertreibung

Die Vertreibung hat ebenfalls eine krankhafte Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Grundlage, nämlich den begreiflichen Wunsch, dass sich der Gegner zurückziehen möge. Was dieser natürlich nicht tut – im Gegenteil: Der Syndrom-Bauer wird als gefundenes Fressen interpretiert, gewaltsam aus dem feindlichen Bauernkörper extrahiert – wodurch unweigerlich die gesamte Rochade-Bauernphalanx mit in den Abgrund gerissen wird.

Hierzu erneut ein paar instruktive Fall-Beispiele, um zu zeigen, welch tragisches Ende dieses zwanghafte Fingerzucken nehmen kann. Denn die Folgeschäden sind in den meisten Fällen irreparabel. Dabei bedürfen die medizinischen Indikationen der untenstehenden Patienten-Schicksale eigentlich keiner weiteren Kommentierung. Man beachte jeweils die Schnelligkeit, mit welcher das Opfer Zug um Zug der Agonie anheimfällt. Denn die Krankheit verläuft immer in den gleichen drei Stadien: 1.Bauernzug – 2.Läufer-Befall – 3.Exitus.

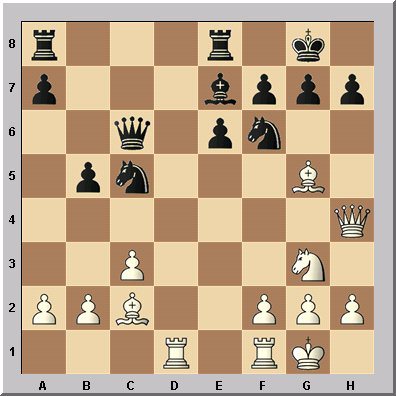

h6-Syndrom Nr.3

Kotkov-Razinkin 1960

2r2rk1/1bq1bppp/p4n2/np1P2B1/3p4/5N1P/PP3PP1/RB1QRNK1 b – – 0 17

17…h6? 18.Lxh6 Sxd5 [18…gxh6 19.Dd2 Tfd8 (19…d3 20.Dxh6 mit Angriff) 20.Dxh6 Txd5 21.Sg3 Lf8 (21…Sc4 22.Sf5 +-; 21…d3 22.Lxd3 Txd3 23.Sf5 Lf8 24.Dg5+-) 22.Dxf6 mit Angriff; 18…Lxd5 19.Lg5 Sc6 (19…Tfe8 20.Sxd4 mit Angriff; 19…Lxf3 20.Dxf3 mit Angriff) 20.Sxd4 mit Angriff] 19.Lxg7 Kxg7 [19…Tfe8 20.Dd3 Sf6 21.Df5+-; 19…Tfd8 20.Sxd4 +-; 19…Sf6 20.Sxd4+-; 19…Lb4 20.Le5+-] 20.Dxd4+-

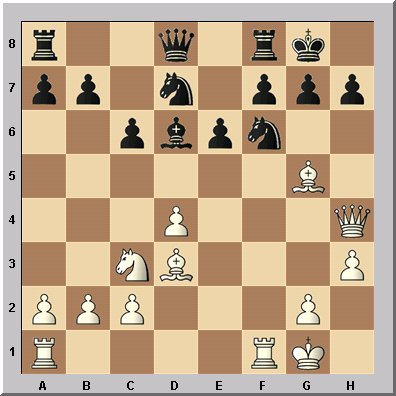

h6-Syndrom Nr.04

Vasiukov-Vasilchuk 1961