Vier Gedichte von Matthias Berger

.

.

schiebt,

schiebt sich mir zu.

zieht,

zieht,

entzieht sich mir.

schillerndes schieben,

gurgelndes ziehen.

etwas

bedarf meiner nicht,

ferner als ich:

sinai.

dornbusch,

zypresse

und gischt.

riecht doch

nach mir.

.

.

.

Erste Ode an den Klinikpetrus

Du

wagst ja

keinen Schritt vor die Tür.

Fürchtest

jedes Wellenspiel des Lebens.

Aber dein Herz

ist rein

wie bester kubanischer Tabak!

Nur du,

– nur du –

liebtest

die Multi-

morbide.

Wie hiess sie doch?

Die mit den asiatischen Augen…

Mit deinen Tränen um sie

salbt ER

seine müden Füsse,

und

auf Menschen wie dir

baut ER seine Kirche.

Dein unablässiger Rauch

ist IHM würdig und recht.

.

.

.

kommunion

(für Paul Celan)

einmal

da traf ich ihn

da mahlte er

das korn des zweifels

das ich

aus den ähren

der gewissheit

geklaubt hatte

dann buk er

das wundbrot

brach es

und gab mir

einmal

da traf ich ihn

da presste er

die trauben der bitternis

die ich

vom weinstock

der gemeinschaft

geschnitten hatte

dann kelterte er

den schmerzwein

nahm den kelch

und gab mir

(Inspiriert von „Einmal“, Paul Celan, Atemwende 1967)

.

.

.

Zweite Ode an den Klinikpetrus

Ich fürchte den Tod

– sagst du.

Aber

es war doch das Leben,

das dich gegürtet

und dich geführt,

wohin du nicht wolltest!

Den Tod sollst du

nicht fürchten.

Für dich

ist er

ein grobschlächtiger Engel.

Er umfängt dich

mit seinen Flügeln

aus geschlissenem Loden.

Sein Heiligenschein:

Das Glimmen

der stinkenden Zigarre

im zahnlosen Mund.

Furchtlos

wirst du ihm folgen

ins rauchverhangene

Paradies.

.

.

.

.

.

Geb. 1961, aufgewachsen bei Bern, Studium der evang.-ref. Theologie in Bern und Nairobi, acht Jahre Gemeinde-Pfarramt, 4 Jahre Psychiatrieseelsorge, seit 2002 Gefängnis- und Spitalseelsorger im Kanton Zürich, schreibt Lyrik, Theaterstücke und Kunstwissenschaftliches, lebt in Zürich

.

..

.

.

.

Eve Pormeister: «Grenzgängerinnen»

.

Fortgehen und Daheimbleiben in einem

Günter Nawe

.

Zwei schreibende Frauen, zwei bedeutende Schweizer Schriftstellerinnen – mit dem literarischen Schaffen von Gertrud Leutenegger (geb. 1948) und der Nonne Silja Walter (geb. 1919) beschäftigt sich die estnische Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Eve Pormeister, Professorin an der Universität Tartu. Sie hat bereits in Einzelstudien über beide Autorinnnen gearbeitet und kann darüber hinaus als Expertin für Schweizer Literatur gelten.

Zwei schreibende Frauen, zwei bedeutende Schweizer Schriftstellerinnen – mit dem literarischen Schaffen von Gertrud Leutenegger (geb. 1948) und der Nonne Silja Walter (geb. 1919) beschäftigt sich die estnische Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Eve Pormeister, Professorin an der Universität Tartu. Sie hat bereits in Einzelstudien über beide Autorinnnen gearbeitet und kann darüber hinaus als Expertin für Schweizer Literatur gelten.

In dem vorliegenden Band legt sie neue Studien über die beiden «Grenzgängerinnen» Gertrud Leutenegger und Silja Walter vor – literarische Essays, die einzeln und nebeneinander gelesen werden können, und die doch zusammenhängen. Für Eve Pormeister ist das Band, das beide Schriftstellerinnen verbindet, das «Fortgehen und Dableiben in einem» (Silja Walter). Beide sitzen sie auf einem Baum: eine auf ihrem «Apfelbaum», die andere auf ihrem «Wolkenbaum». Metaphern, wie sie in der Dichtung der einen und anderen zu finden sind. Von ihren «Bäumen» herab zeigen sie uns die Welt – zeitkritisch, spirituell, lyrisch und sprachmächtig.

Eve Pormeister beschreibt die gebürtige Innerschweizerin Leutenegger als sehr poetische Autorin. Nahe am Werk zeigt sie die farbenreichen und musikalischen Sprachbilder als Gegenentwurf zu den – wie Pormeister schreibt – «erstarrten Denk- und Verhaltensmustern». Exemplarisch dargestellt am Roman «Vorabend» zum Beispiel. Und sie zitiert Leutenegger: «Ich schreibe, um aus meinen Schmerzen ein Fest zu machen». Schmerzliche Erfahrungen macht die Leutenegger auch in ihrem Werk «Pomona», das Eve Pormeister ebenfalls ausführlich untersucht und deutet.

Dabei erfahren wir, dass es sich – wie später auch bei Silja Walter – nicht um feministische Literatur, nicht um eine écriture féminine handelt, sondern einfach nur um «Texte von weiblicher Hand». Beider Poetik ist allerdings jeweils eine «schmerzliche und notwendige Grenzerfahrung» in vielerlei Hinsicht.

Die Nonne und Dichterin Silja Walter versteht es auf hohem literarischem Niveau, Spiritualität mit Poesie zu einer religiösen Dichtung zu verbinden. Werke wie ihre Gedichte (z.B. «Die Feuertaube» 1985), Chronikspiele (u.a. «Die Jahrhundert-Treppe» 1981), Theaterstücke («Sie kamen in die Stadt» 1982) und Prosa («Der Wolkenbaum. Meine Kindheit im alten Haus» 1991) belegen dies. Pormeister versucht die «Außenseiterin» in die schweizerische Literatur einzuordnen und ihr den Platz, den sie verdient, zuzuweisen. Sie macht dies sehr klug, und sie verdeutlicht damit auch die Verbindung, ja die «Verwandtschaft» mit Gertrud Leutenegger.

Silja Walter über sich selbst: «Ich bin nicht Schriftstellerin / und dazu noch Nonne. / Ich bin nur eine Nonne, / die schreibt. / Ich glaube, darum schreibe ich.» – «Ich glaube, darum schreibe ich» ist eine Art dichterischen Credos, das ihr ganzes Werk durchzieht. Von ihr wurde einmal geschrieben: …wie niemand sonst schafft Silja Walter im Einklang mit ihrem Bekenntnis Werke, die literarisch auf der Höhe unserer Zeit stehen.» («Weltwoche» 1977). Eve Pormeister bestätigt diese Würdigung 30 Jahre Jahre später mit ihrem Essay.

Das Werk Gertrud Leuteneggers und Silja Walters, der beiden bekannten Schweizer Autorinnen und «Grenzgängerinnen», hat in der gleichnamigen, sehr lesenswerten Untersuchung von Eve Pormeister überzeugende Deutungen erfahren.

«Grenzgängerinnen» also zwischen Poesie und Erzählung, zwischen Zeitkritik und spiritueller Erfahrung. So mit den Augen der Literaturwissenschaftlerin Pormeister gelesen zeigen sich neue Aspekte im Werk der beiden Autorinnen – oder bestätigen bestehende Auffassungen. Geistesverwandt beide: Gertrud Leutenegger und Silja Walter, denen «diese Lust: eine Welt entflammen zu lassen» gemeinsam ist.

Das Werk Leuteneggers und Walters hat in dieser Untersuchung überzeugende Deutungen erfahren, und die wunderbaren Arbeiten von Eve Pormeister, ergänzt um persönliche Gespräche mit den Autorinnen, «entflammen» auch den Leser, machen neugierig auf mehr. Was kann man Besseres von einem Buch sagen! ■

Eve Pormeister: Grenzgängerinnen – Gertrud Leutenegger / Silja Walter, 222 Seiten, SAXA Verlag, ISBN 978-3-939060-26-0

.

.

Esther Pauchard: «Jenseits der Couch»

.

Die Niederungen der menschlichen Seele

Günter Nawe

.

Nichts ist mehr, wie es war für die Assistenzärztin Kassandra Bergen, die in der Psychiatrischen Klinik Eschenberg arbeitet. Und das hat einzig und allein etwas mit dem Notfall zu tun, der gegen halb drei Uhr morgens eingeliefert worden ist. Entgleiste Schizophrenie lautet die Diagnose, nicht zuletzt forciert durch die Einnahme illegaler Substanzen. Doris Greub ist die Patientin, die offensichtlich ihren Ehemann nicht nur eines Verbrechens beschuldigt, sondern auch versucht hat, ihn umzubringen.

Nichts ist mehr, wie es war für die Assistenzärztin Kassandra Bergen, die in der Psychiatrischen Klinik Eschenberg arbeitet. Und das hat einzig und allein etwas mit dem Notfall zu tun, der gegen halb drei Uhr morgens eingeliefert worden ist. Entgleiste Schizophrenie lautet die Diagnose, nicht zuletzt forciert durch die Einnahme illegaler Substanzen. Doris Greub ist die Patientin, die offensichtlich ihren Ehemann nicht nur eines Verbrechens beschuldigt, sondern auch versucht hat, ihn umzubringen.

Ein klarer Fall? Mitnichten. Die Schweizer Autorin Esther Pauchard ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sie arbeitet als Oberärztin in einer Suchtklinik. Und sie entwickelt dank geballter Fachkompetenz und einem Gespür für die menschlichen Abgründe aus dem, was eigentlich nur ein psychiatrischer Fall ist, einen brillanten Krimi.

Denn sehr schnell kommt Kassandra Bergen darauf, dass es mit Doris Greub eine andere Bewandtnis haben muss. Sind die Beschuldigungen der Patientin gegen ihren Mann, dem sie den Missbrauch ihrer Tochter unterstellt, und der sie bewusst für unzurechnungsfähig erklären will, nur die Folge der Einnahme von Drogen, sind ihre Halluzinationen und Wahnvorstellungen nicht näher an der Wirklichkeit, als es ihr Mann glauben machen will?

Die resolute Kassandra Bergen beginnt an ihrer Diagnose zu zweifeln, setzt sich vehement auch gegen den Kollegen Martin zu Wehr und beginnt auf eigene Faust nicht nur in der Krankengeschichte von Doris zu forschen, sondern sich auch das Familienumfeld vorzunehmen. Das ist natürlich weit außerhalb dessen, was ihr als Ärztin erlaubt ist. Sie gefährdet ihre Karriere und gerät in gefährliche Turbulenzen. Esther Pauchard zeichnet ein großartiges Psychogramm dieser Ärztin, dieser Frau, die sich, selbstbewusst und dennoch verletzlich, ihrem Beruf und ihrer Aufgabe als Ärztin verpflichtet fühlt, auch über fachliche Grenzen hinaus.

Immer deutlicher wird es für Kassandra – spätestens nach dem Selbstmord ihrer Patientin Doris -, dass hier etwas nicht stimmt. Mit Hilfe der Medizinstudentin Kerstin Lindner «ermittelt» sie auf eigene Faust, auf eigene Gefahr und «jenseits der Couch». Und bald tut sich vor ihr ein Abgrund von Lügen, Verschleierungen und kriminellen Aktivitäten auf. Sie dienen einzig dem Ziel, nicht nur Doris Greub auszuschalten, die mehr weiß als es anderen recht sein kann (was schließlich gelungen ist), sondern auch alle Spuren zu verwischen, die auf die Untaten des «seriösen» Peter Greub und seiner vier bürgerlich gutsituierten Freunde verweisen.

Die Berner Autorin Esther Pauchard hat mit «Jenseits der Couch» einen Debüt-Krimi geschrieben, der eine höchst spannende Studie über die Abgründe der menschlichen Seele darstellt. Mit der Fachkompetenz der Ärztin und Psychiaterin entwickelt die brillante Erzählerin eine faszinierende Geschichte, die den Leser über die Lektüre hinaus beschäftigen dürfte.

Der als Schriftstellerin debütierenden Autorin Esther Pauchard gelingt es, die Niederungen der menschlichen Seele zu beschreiben, Menschen in Extremsituationen darzustellen. Und das macht sie so geschickt, dass dem Leser manchmal der Atem stockt. Vor diesem Hintergrund also ist ein Buch entstanden, dem es an Tiefgang beileibe nicht fehlt.

Denn Pauchard geht es nicht um spektakuläre Bilder, um wilde Verfolgungsjagden, auch wenn sie sich der üblichen Versatzstücke eines Krimis bedient. Er geht es um das, was hinter dem Verbrechen steht. Und das macht sie hervorragend – bis zum Schluss, bis zu dem Moment, wo der eindeutige Beweis der Schuld von Greub und seiner Kumpane vorliegt.

Und was für ein Beweis! Kassandra hat alle Gefahren, auch die für Leib und Leben letztlich überstanden. Auch wenn sie, nachdem sie das Video gesehen hat, das die permanente Vergewaltigung der Tochter von Doris Greub zeigt, gestehen muss: «Alles, worauf ich gebaut habe, ist ins Wanken geraten». Für sie und in ihr ist mehr passiert als nur die Aufklärung eines Verbrechens. Und nichts ist, wie es einmal war.

Auch wenn am Ende alles gut geht – die Psychiaterin hat Mühe, sich nicht nur von diesen Bildern zu befreien, sie muss auch eigene Probleme verarbeiten, die sich im Verlaufe der Geschichte für sie ergeben haben.

Und auch der Leser dieses faszinierenden Krimis wird sich weit über das Geschehen hinaus damit beschäftigen… ■

Esther Pauchard: Jenseits der Couch, Roman, 429 Seiten, Nydegg Verlag, ISBN 978-3-9522295-9-0

.

.

Innerschweizer Literatur-Wettbewerb 2011

.

Gesucht: Kurze Berggeschichten

Einen Literaturwettbewerb für Kurzprosa schreibt der Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein ISSV aus. Gesucht werden Berggeschichten, die eines der beiden folgenden Zitate im Zentrum haben: A) «An einem nebelgrauen, herbstlich kühlen Oktobertag sassen in einem abgelegenen Walde, wo kaum mehr ein Wanderer anzutreffen war, stattlich gewachsene, wohlhabende und angesehene Männer um ein Feuer herum.» (aus Meinrad Inglin: Das Riedauer Paradies); B) «Der graue, alte Berg spielt die Hauptrolle in seinem Leben. Er war sein Freund und Feind…» (aus Heinrich Federer: Pilatus). Einsende-Schluss ist am 28. Februar 2011, die weiteren Einzelheiten finden sich hier. ■

Einen Literaturwettbewerb für Kurzprosa schreibt der Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein ISSV aus. Gesucht werden Berggeschichten, die eines der beiden folgenden Zitate im Zentrum haben: A) «An einem nebelgrauen, herbstlich kühlen Oktobertag sassen in einem abgelegenen Walde, wo kaum mehr ein Wanderer anzutreffen war, stattlich gewachsene, wohlhabende und angesehene Männer um ein Feuer herum.» (aus Meinrad Inglin: Das Riedauer Paradies); B) «Der graue, alte Berg spielt die Hauptrolle in seinem Leben. Er war sein Freund und Feind…» (aus Heinrich Federer: Pilatus). Einsende-Schluss ist am 28. Februar 2011, die weiteren Einzelheiten finden sich hier. ■

.

.

Roland Heer: «Fucking Friends»

.

Auf ganzer Linie gescheitert

Günter Nawe

.

Manches macht viel Mühe – und ist ihrer letztlich doch nicht wert. Das gilt hier und jetzt für das Buch des Bergsteigers und Deutschlehrers Roland Heer, der mit «Fucking Friends» seinen Debütroman abgeliefert hat – und damit auf der ganzen Linie gescheitert ist.

Manches macht viel Mühe – und ist ihrer letztlich doch nicht wert. Das gilt hier und jetzt für das Buch des Bergsteigers und Deutschlehrers Roland Heer, der mit «Fucking Friends» seinen Debütroman abgeliefert hat – und damit auf der ganzen Linie gescheitert ist.

Der Anfang dieses Romans ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Während der Extrembergsteiger Greg wieder einmal und gegen den Willen seiner jungen Familie auf dem Wege zum Gipfel eines Siebentausenders ist, kommen seine Frau und sein kleine Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Dies bedeutet für Greg den Absturz in eine tiefe Depression. Soweit, so gut! Und vielleicht hätte daraus eine richtig gute Geschichte werden können.

Doch bei Roland Heer bekommt die Sache einen ganz anderen Drive. Zwar wird am Anfang noch ein wenig Psychologie bemüht. Doch Greg, Anfang 40 und Comic-Zeichner, versucht, seinem Schmerz beizukommen, indem er sich bald in ein exzessives Sexualleben stürzt. Und hier wird der Roman in höchstem Maße peinlich, unappetitlich und damit die Lektüre zum Ärgernis.

Greg, wie ein Spätpubertierender, verlegt sich auf Kopulationsakrobatik jeglicher Art. Frauen (von Liebe, selbst von Zuneigung kann keine Rede sein) sind nur noch Objekte seiner sexullen Begierde. Und für diese Begierde findet er seine «Objekte» in der digitalen Welt der Kontaktmöglichkeiten. Greg unterliegt ohne auch einen Hauch von Widerstand den Verheißungen der Cyberwelt. Auf Porno-Sites, in Online-Single-Börsen und in Darkrooms findet er willfährige Partner(innen), seine fucking friends, die es ihm erlauben, seine sexuellen Obessionen auszuleben. Um den ultimativen Kick geht es – und auf den muss immer noch einer draufgesetzt werden. Und so weiter. Virtuell – bei Online Datings – und ganz real in irgendwelchen Betten wird gefickt und gevögelt, gekifft und gesoffen. Zitate, die dies in allen Einzelheiten belegen könnten, verbieten sich ob der Obszönität, sie mögen deshalb dem Leser erspart bleiben. Irgendwann landet Greg dann bei einer Heike, die genau so abgefuckt ist wie er selbst. Und am Ende ist er HIV-infiziert – und der Leser von alledem völlig abgestoßen.

«Fucking Friends» von Roland Heer aus dem BilgerVerlag ist ein miserables Buch, das viel verspricht und nichts hält. Simpler Porno, und zwar von der schmuddeligsten Sorte, aber immer schön unterm Mäntelchen der Selbstfindung. Vergessen!

Hier verfängt auch die Verlagswerbung für dieses Buch nicht, die einen «schonungslos offenen Blick» auf die entsprechenden Internet-Formate ansagt und damit einen sozial-kritischen Ansatz suggeriert. Nichts davon; dieses Buch ist schlichter und simpler Porno – und zwar miserabler – , der unter dem Mäntelchen der Selbstfindung, der Trauerarbeit und einer bescheidenen Gesellschaftsrelevanz daherkommt. Keine Literatur, sondern auch sprachlich unterste Schublade – eine Ansammlung von schmuddeligen, unappetitlichen Sexgeschichten übelster Art.

Und so hat es Mühe gemacht, diesen Roman überhaupt zu Ende zu lesen. Eine Mühe, die sich in keiner Weise gelohnt hat. «Fucking Friends» ist ein miserables Buch, das viel verspricht und nichts hält. Da hilft auch der Zitatenverweis, der alle oder viele große Namen der Weltliteratur enthält, nichts. Diese Autoren dürften sich in diesem Zusammenhang absolut unwohl fühlen.

So bleibt nur, vor der Lektüre des Romans «Fucking Friends» zu warnen – weniger der Moral wegen, allein schon aus Gründen der Ästhetik. ■

Roland Heer, Fucking Friends, 376 Seiten, BilgerVerlag Zürich, ISBN978-3-03762-011-3

.

.

.

Kurzprosa von Paula Küng

.

Vier verlorene Tage – oder Paris pour toujours

Paula Küng

.

Eigentlich war’s aus und fertig. Sie wusste es. Dennoch hatte sie sich entschlossen, nach Paris zu fahren. Jetzt war sie da. Aber er hatte keine Zeit für sie. Das alte Lied! Aber es war doch der drittletzte Tag des Jahres, und sie wollte unbedingt Sylvester in Paris verbringen! Von der Schule wusste sie: Champagner auf der Strasse, Umarmungen und Küsschen von Wildfremden. Alles viel lustiger als zu Hause in der braven Schweiz. Waren sie nicht letztes Jahr auf einem Acker zwischen Biel und Benken mit dem Auto stecken geblieben? Bitte, keine Wiederholung von Sylvester mit ihrem kleinen Bruder und seinen Studienkollegen!

In Paris konnte sie in der Wohnung von Freunden übernachten. Sie befand sich im Quartier Latin, an der Rue Monge mit der sinnigen Hausnummer 101; es war eine Parterrewohnung, kalt, dunkel, muffig. Der Kühlschrank lief nicht, aber das spielte jetzt im Winter keine Rolle. Sie brauchte nichts zu bezahlen, das war das Entscheidende. Vier Tage in Paris! Sie war mit dem Nachtzug in der Gare de l’Est angekommen, und sie würde auch wieder mit dem Nachtzug nach Basel über die Grenze zurückkehren, im neuen Jahr.

Endlich erreicht sie Finn am Telefon in der Botschaft, wo er als Laufbursche arbeitet, um sich sein Studium zu finanzieren. Sie treffen sich an der Métrostation Place Saint-Placide, in der Nähe seines Zimmers. Später trinken sie einen Espresso in der Bar eines Auvergnat. Die Wirtin ist nett. Anderntags geht sie in das gleiche russige Lokal, trinkt einen Espresso und denkt an ihren Freund. In der Küche nebenan hört sie die geile Lache der Wirtin, während sie sich mit dem Wirt und mit Gästen unterhält. Sicher machen sie Witze über sie und ihren Freund, wie sie auf der Bank geschmust haben. Es war ein Fehler gewesen zurückzukommen.

An Sylvester wird sie sich mit Finn zum gemeinsamen Mittagessen treffen. Der Bullier ist offen: Es ist das Restaurant universitaire an der Rue de l’Observatoire. Ganz in der Nähe, am Boul’ Mich’, befindet sich das Foyer international pour jeunes filles. Dort, in der Eingangshalle, wartet sie auf ihren Freund. Der Portier hat sie hereingelassen, fragt nach ihren Wünschen. Sie möchte hier warten. Sie setzt sich auf eine Bank, später legt sie die Beine hoch, legt sich hin. Es ist kalt. Plötzlich steht der Wächter vor ihr und fragt, ob es ihr schlecht sei. Nein, nein, sie sei nur müde. Sie entschuldigt sich, setzt sich kerzengerade auf das Bänklein. Endlich kommt Finn. Er trägt seinen grünen Mantel, den Kragen hochgeschlagen. Im Restau U gibt es eine weihnachtliche Bûche zum Dessert. Sie freut sich, Finn zu sehen, und ist ganz zufrieden. Aber mit dem Sylvesterabend ist nichts. Der Botschafter hat eingeladen, wie sollte er sie vorstellen? Die Angehörigen der Botschaft sind dort, es wird über Afrika und über Politik gesprochen. Sie ist eine Weiße.

Am Abend ging sie wieder zur Eglise Saint-Placide. Sie verbrachte den Abend in einem modernen Lokal mit verspiegelten Wänden und großen, breiten Bänken, die mit grünem Plastik über dicken Kunststoffpolstern bezogen waren. Der Plastik zeigte bereits Risse. Das Lokal war eines jener, die so sehr das typische Pariser Café verkörpern. Dazu die grünen Tassen in verschiedenen Grössen, mit oder ohne Zierrand. Um Mitternacht war es, wie sie es von der Schule her wusste: Champagner auf der Strasse, Umarmungen und Küsschen von Wildfremden. Prosit Neujahr. Ihren Freund würde sie am nächsten Abend an der Gare de l’Est wiedersehen. Ihr Zug fuhr um 22.22 Uhr. Es blieb noch Zeit, zusammen einen Grand crème zu trinken, sich zu umarmen, sich zu verabschieden, sich Treue zu schwören und einander das letzte Geld zuzustecken. Das neue Jahr würde zeigen, was es brachte. Ach, es lag noch so viel Zeit vor ihnen! Ach, es war noch nicht aus und fertig. Ihre erste Liebe ließ sich doch nicht an Sylvester begraben, vier Tage in Paris ließen die alte Leidenschaft aufleben, es waren vier gewonnene Tage.

Eine Liebe ließ sich sehr wohl an Sylvester begraben, wusste sie genau zehn Jahre später. Aber das ist eine andere Geschichte. ■

.

.

_____________________________

Geb. 1944 in Budapest/H, Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte in Basel und Paris, Dr. phil., Prosa-Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, wissenschaftliche Buch-Publikationen, lebt in Reinach/CH

.

.

.

Roland Merk: «Wind ohne Namen»

.

Beschreibungen flüchtiger Augenblicke

Bernd Giehl

.

Ich bin ihm schon begegnet, dem Melancholiker R.M., der seine Melancholie so gut hinter den Beschreibungen einer normannischen Landschaft verbergen kann. Der sie nur zwischen den Zeilen hervorblicken oder sie – wie in «Skizzen einer Landschaft II» im letzten Wort aufleuchten lässt. Ich bin ihm schon begegnet – nicht an einem realen Ort – sondern in der Landschaft der Gedanken. Diese Melancholie kenne ich. Sie kann sich verbergen in den Details einer Landschaft der Normandie. Sie kann auch ausdrücklich benannt werden, wie in «Auskunft»: «Nach der Verzweiflung befragt:/ Nun ja, auch ich kenne sie, irgendwo/ an einer Straßenecke fiel sie mir/ wie eine alte Bekannte um den Hals/ seither erstattet sie mir/ regelmäßig Hausbesuche.» (S. 44) Manchmal springt sie einen direkt an und man fragt sich, ob ein Autor sich wirklich so vor seinen Lesern entblößen sollte, wie in «Prosa des Lebens – Frage des Tages». (S. 46f.) Sind Gedichte nicht ein Spiel mit Verstecken und Enthüllen, darin der Erotik ähnlich, die ja auch nicht gleich alles zeigt?

Ich bin ihm schon begegnet, dem Melancholiker R.M., der seine Melancholie so gut hinter den Beschreibungen einer normannischen Landschaft verbergen kann. Der sie nur zwischen den Zeilen hervorblicken oder sie – wie in «Skizzen einer Landschaft II» im letzten Wort aufleuchten lässt. Ich bin ihm schon begegnet – nicht an einem realen Ort – sondern in der Landschaft der Gedanken. Diese Melancholie kenne ich. Sie kann sich verbergen in den Details einer Landschaft der Normandie. Sie kann auch ausdrücklich benannt werden, wie in «Auskunft»: «Nach der Verzweiflung befragt:/ Nun ja, auch ich kenne sie, irgendwo/ an einer Straßenecke fiel sie mir/ wie eine alte Bekannte um den Hals/ seither erstattet sie mir/ regelmäßig Hausbesuche.» (S. 44) Manchmal springt sie einen direkt an und man fragt sich, ob ein Autor sich wirklich so vor seinen Lesern entblößen sollte, wie in «Prosa des Lebens – Frage des Tages». (S. 46f.) Sind Gedichte nicht ein Spiel mit Verstecken und Enthüllen, darin der Erotik ähnlich, die ja auch nicht gleich alles zeigt?

Roland Merk ist ein engagierter Autor, der eine politische Botschaft hat. Viele seiner Gedichte sagen: So geht es nicht weiter. Aber eine solche Botschaft in die Form der Lyrik zu packen ist nicht leicht. So kommt es, dass manche Gedichte zu theorielastig sind und man das alles schon hundert Mal gelesen zu haben glaubt und andere einfach nur Manifeste gegen eine Gegenwart sind, die dem Autor leer vorkommt. «Curriculum Vitae» (S.51) gehört dazu, aber auch «Auftakt» (S.9) oder «Parklandschaft in Krieg und Frieden.» (S.56) Was dort gesagt wird, kann man mindestens genauso gut in einer Glosse in der Zeitung lesen.

Roland Merk ist ein engagierter Autor, der eine politische Botschaft hat. Viele seiner Gedichte sagen: So geht es nicht weiter. Aber eine solche Botschaft in die Form der Lyrik zu packen ist nicht leicht. So kommt es, dass manche Gedichte zu theorielastig sind und man das alles schon hundert Mal gelesen zu haben glaubt und andere einfach nur Manifeste gegen eine Gegenwart sind, die dem Autor leer vorkommt. «Curriculum Vitae» (S.51) gehört dazu, aber auch «Auftakt» (S.9) oder «Parklandschaft in Krieg und Frieden.» (S.56) Was dort gesagt wird, kann man mindestens genauso gut in einer Glosse in der Zeitung lesen.

Zwei Ausnahmen möchte ich ihm zugestehen. Zum einen «Mission vom Mars» (S.71), wo ein Besuch von Außerirdischen auf der Erde in naher Zukunft geschildert wird, die sich nicht vorstellen können, dass es hier einmal Leben gegeben hat. Und zum anderen «Robinson» (S. 78), wo hinter der Menschheitsgeschichte bedrohlich der Abgrund sichtbar wird.

Situationen, flüchtige Augenblicke beschreiben, das kann der Lyriker Roland Merk. Und manche seiner Gedichte in seinem Band «Wind ohne Namen» haben wirkliche Qualität. Doch viele seiner Texte bleiben leider zu sehr an der Oberfläche, bergen kein Geheimnis, hinterlassen keine Spuren im Leser…

Bleibt natürlich immer die Frage, was ein gutes Gedicht ausmacht. Ob man diese Frage überhaupt theoretisch beantworten kann? Vielleicht so, dass ein gutes Gedicht seine Leser überrascht, sie vor Rätsel stellt, aber ihnen auch etwas sagt. Wobei dieses «etwas sagt» nicht unbedingt wörtlich zu nehmen ist. Es kann auch die Sprache sein, die mich anspricht, oder vielleicht nur ein paar Bilder aus dem Gedicht.

Gute Gedichte hinterlassen eine Spur in mir, sie zwingen meine zerstreute Aufmerksamkeit, sich zu konzentrieren. Womöglich sogar dazu, noch einmal nach dem Band zu greifen, weil das Gedicht mir nachgeht. Weil es mir Rätsel aufgibt, die ich so schnell nicht lösen kann.

Von dieser Qualität sind nur wenige von Merks Gedichten. Viele bleiben zu sehr an der Oberfläche, beschreiben ein paar flüchtige Augenblicke, wollen vielleicht auch nichts anderes sein als Beschreibung von ein paar Augenblicken. Andere Gedichte – «Kino» zum Beispiel (S.52) – beginnen mit einer dichten Atmosphäre, aber dann glaubt Merk erläutern zu müssen, was er meint – und damit verliert das Gedicht jeden Zauber. Situationen beschreiben – das kann der Autor, aber er traut ihnen nicht. Womöglich will er einfach zu oft etwas beweisen oder seine Leser überzeugen. Doch dafür sind Gedichte nicht geschaffen.

Besser als er selbst könnte ich’s nicht sagen: «Die wiederholten Schritte/ und Wege durchs Dickicht der Worte/ diesen Markt der Märkte/ vorbei an den Kramläden des täglichen Geschäfts/ den kindisch grinsenden Händlern/ bunter Druckfrische,/ unterwegs in ein anderes Land…» (S. 93)

Bei fast jedem Buch, das ich in die Hand nehme, hoffe ich, diesen Weg zu finden. Aber die Reise ist weit… ■

Roland Merk, Wind ohne Namen, Gedichte, Edition 8, 144 Seiten, ISBN 978-3859901551

.

.

.

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman: «Schweiz schreiben»

.

Literarische (De)Konstruktion des Mythos Schweiz

Sigrid Grün

.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Im vorliegenden, von Jürgen Barkhoff und Valerie Hefferman herausgegebenen Band wird genau dies gemacht: «Schweiz schreiben» ist die Zusammenfassung der Ergebnisse einer Tagung, die im Oktober 2006 in Irland (in und um Dublin) unter dem Titel «Mythos Schweiz. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Schweizerischen in der Gegenwart» stattfand. An drei Tagen versuchten sich Schweizer Autoren und Auslandsgermanisten dem Thema «Die Lage der Schweiz in der Literatur, und die Lage der Literatur in der Schweiz» anzunähern.

Herausgekommen ist ein ungeheuer gehaltvolles und spannendes Buch, das identifikatorische Prozesse sichtbar macht und exakte Analysen zentraler Schweizer Mythen bietet.

Im Mittelpunkt stehen folgende Mythen und deren (De)Konstruktion: Mythos Schweizerliteratur, Mythos Alpen, Mythos Eidgenossenschaft, Mythos Sonderfall, Mythos Multikulturalität, Mythos literarischer Gegendiskurs sowie der Mythos Irland. Beim Letztgenannten zielt die Bezugnahme auf die Gemeinsamkeiten der beiden Staaten. Sowohl die Schweiz als auch Irland sind durch ihre Randständigkeit (in Europa) gekennzeichnet. Der Inselcharakter ist einmal geographisch, einmal politisch bedingt. Beide Staaten stehen für Unabhängigkeit – während Irland seine Eigenständigkeit gegenüber Großbritannien allerdings in einem erbitterten Unabhängigkeitskampf immer wieder behaupten musste, sind die Ursprünge der «bewaffneten Neutralität» der Schweiz beim Wiener Kongress von 1815 zu suchen, auch wenn diese eher auferlegte Neutralität angesichts der Gründungsmythen Bundesbrief und Rütlischwur schon viel früher vermutet werden.

Im Bereich der Literatur werden Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt als die Mythenzertrümmerer schlechthin gehandelt. Peter von Matt erklärt, welche Motive zentral sind und schlägt einen Bogen zu früheren Werken der Schweizer Literatur. Das «schuldige Kollektiv» ist hier von großer Bedeutung – man denke nur mal an Gotthelfs «Schwarze Spinne» und an Dürrenmatts «Besuch der alten Dame».

Doch auch der «Mythos literarischer Gegendiskurs» wird an anderer Stelle thematisiert. Die Schweizer Literatur greift nämlich immer wieder die Politik des Landes auf und entwickelt einen – nicht immer fruchtbaren – Gegendiskurs, wie Elsbeth Pulver betont: «Die Vorstellung einer anderen, besseren Schweiz mit den Intellektuellen als Herolden und Sachwaltern, sie löst die Beklemmung nicht; sie droht sie zu zementieren.»

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen!

Die jüngere Schrifstellergeneration – beispielsweise Zoe Jenny, Ruth Schweikert und Peter Stamm – scheint für eine eher «unschweizerische Schweizerliteratur» (Valerie Hefferman) zu stehen. Doch trifft dies tatsächlich zu?

Zur besonderen Beziehung Schweiz – Irland wird die Literatur der in Irland lebenden Schweizer Autorin Gabrielle Alioth aufgegriffen. Neben Alioth haben übrigens mehrere Schweizer Gegenwartsautoren auf der grünen Insel ein neues Zuhause gefunden, u.a. Rolf Lappert und Hansjörg Schertenleib.

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen! ■

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman (Hrsg.), Schweiz schreiben – Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, 320 Seiten, De Gruyter Verlag, ISBN 9783484108127

.

.

.

Lyrik von René Oberholzer

.

Punta Scario

Die Gedichte pfeifen ums Haus

Peitschen an die Fensterscheiben

Ich lasse sie hinein

Sie rasen durch mich hindurch

Wenn sie verschwunden sind

Schreibe ich sie an die Wände

Dann ist es fast unendlich ruhig

Ich schaue mich lange im Spiegel an

.

.

Dämmerung

Die Mittagsgedichte sitzen tief im Sofa

Sind breit und schwer

Würden sich gerne mitteilen

Doch die Sonne steht hoch

Erst wenn sie untergeht

Gehen die Gedichte nach draussen

Beginnen zu schreien

Und immer schneller zu laufen

.

.

Einseitig

Der Himmel hängt

Voller Gedichte

Ich habe sie

Für dich aufgehängt

Du wartest nur

Auf den nächsten Regen

.

.

______________________

René Oberholzer

René Oberholzer

Geb. 1963 in St. Gallen/Schweiz, schreibt seit 1986 Lyrik, seit 1991 auch Prosa, lebt und arbeitet als Sekundarlehrer, Autor und Performer in Wil/Schweiz

.

.

.

Kurzprosa von Andreas Wieland

.

Mohrenwäsche

Andreas Wieland

.

I, fuge. Sed poteras tutior esse domi.

(Geh, flieh! Aber du könntest

zu Hause sicherer sein.)

Martial, röm. Dichter

.

Ich bin eine Implosion in einer unansehnlichen und gedrungenen Hülle, ich bin Sonnenschein und Schatten zugleich, ich bin Heil und Unheil, ich bin das Zittern und der Schrecken. Äußerlich ein unansehnlicher Zwerg und bereits hierfür tausendmal für schuldig befunden, schuldig gesprochen von vielerlei Herkunft, geächtet, sei dies wegen verschlampter Unterhaltspflicht oder der Entlassung meiner diebischen Sekretärin, jedenfalls bin ich ausnahmslos Teil von dem was passiert, ob in göttlicher Lauterkeit oder Wust und Moderleben. Einem ungeahnt hart zuschlagenden Schicksal erlegen, beraubt jeglichen Verstandes vom dröhnenden Gerede der Leute, fällt jeder noch so abgefeimte Versuch einer Mohrenwäsche ins Wasser, entrüstend und schändlich, selbst die blutrünstige Schicksalsgöttin antiquarischer Herkunft verabschiedete sich von mir mit einem schon fast liebevollen Schmunzeln, als ich zu Tränen gerührt, mich vor ihr und meinem Hausaltar verneigte und darauf vom Leben verschmäht und mit einer kleinen Sporttasche in der Hand meine Wohnung verließ. Einem fremden Willen in die Hände gespielt schaue ich konsterniert und eingeschüchtert einem unaufhaltsamen Schaudern entgegen, einem sich in den Eingeweiden festgebissenen eisigen Hauch, herausgerissen aus prallem Leben. Wohl bin ich nicht mehr der Koryphäe, welchen ich jahrzehntelang mit zartesten Gefühlen in mir wähnte, meine Verdienste und Ehrungen interessieren keinen mehr, sollte mich jetzt jemand mit Doktor ansprechen, wäre dies der unerhörteste Affront seit Gedenken, schlimmer als alle jemals gehörten unanständigen Worte, einschüchternd und verschwörerisch. Auf die Zehenspitzen emporgereckt klatsche ich meine tremolierenden Handflächen auf den Bahntresen und warte, bis sich die Schalterbedienung mir zuwendet, eruptiv vom Stuhl hochspringt und sich meiner annimmt, abtaucht in meine seelisch verstimmte Klandestinität. Doch lässt sich der Jüngling beinahe schamlos viel Zeit, nichtsahnend, dass in mir Gefühle heftigen Zorns aufsteigen und meine Hände sich längst zu gefährlichen Fäusten geballt haben. «Linie 350!», bricht es aus mir heraus und ich fühle mich versucht, den Jungen Herrn über meine Identität aufzuklären und ihm für ein und allemal klar zu machen, wie man sich als Arbeitnehmer in einem Dienstleistungsbetrieb zu verhalten hat. Doch spucke ich ihm außer mir vor Wut, aber auch aus erzieherischen Gründen, ins Gesicht. Dies geschah am 25. Juni 2008.

Nur langsam spüre ich die sanften Sonnenkringel auf meinen geschlossenen Augen und höre den Wind in Büsche und Baumkronen fahren. Den Träumen entnommen liege ich mit Petra auf weichem Gras, eingehüllt in eine karierte Wolldecke, nebenan unser Picknickkorb und die Fahrräder, wild verstreut die Kleider. Doch trete ich schon kurz darauf mit dem einen Fuß gegen zwei Weinflaschen, rau wie ein Reibeisen fühlen sich meine Wangen an und der feuchte Boden zwingt mich aus meiner Kauerhaltung. „Ob es gut geht, ist uns“, knattere ich in reichlicher Enttäuschung vor mich hin und taste mit den Händen nach klagenden Körperstellen. Natürlich hätte ich mir ein Zimmer leisten können, meinetwegen in einem Vier- oder Fünfsternehotel, im DIEHL’s oder im Contel beispielsweise, doch will ich mir meinen Abschied nicht nehmen lassen, aller Verderbnis zum Trotz, soll dieser Wille stärker sein als jeglicher Verstand. Von dieser Tatsache gebeutelt fliehe ich weiter auf das unbekannte Waldstück vor mir zu, zusammenzuckend bei jedem vorbeifahrenden Auto und bereits das leiseste Rascheln im Gras lässt mich Schlimmstes erahnen und an den Fingern zähle ich aufgelöst die Jahre bis zu meiner letzten Starrkrampfimpfung zurück. Von schmerzenden Hungergefühlen geplagt peitsche ich mich weiter durch unwegsames Gelände, unweit von mir höre ich aufheulende Motorsägen und das Krachen von Fichten und Buchen, gefasst werde ich mich als Vogelkundler in eigenem Auftrag ausgeben, sollten mich die bärtigen Holzfäller zu Gesicht bekommen und im Stillen hoffe ich auf deren Bekanntschaft, sei es auch nur um ihnen ihr Pausenbrot streitig zu machen. Die kleine Sporttasche vor mich herschiebend pirsche ich mich auf Ellenbogen an sie heran, auch ihr Geländewagen konnte ich ausmachen, und von diesem aus berechne ich jetzt verschiedenste Radien zu den zwei Holzfällern und ziehe unterschiedlichste lebensrettende Faktoren bei, um mich im Notfall schnellstens aus dem Staub machen zu können.

Mit stolzer Diebesbeute stürze ich mich weiter in die Wildnis und deren unaufhaltsamen Abenteuer, immer geläufiger wird mir Wald und Gelände, kartographiert im genialen Geiste eines Geächteten. So mangelt es mir nur selten noch an Brot und Käse und Wurst und auch in der Zuordnung von Vogelstimmen habe ich beträchtlichen Fortschritt gemacht.

Am 13. August 2008 stahl ich in Berresheim aus einem Schuppen ein Brecheisen, dies vorwiegend aus präventiven Beweggründen denn aus bösartiger krimineller Energie. So sind die Nächte bereits kühl und in keinem Fall darf mich solch läppische Naturgewalt zurück in die Arme der Gesellschaft treiben können, in festem Griff halte ich also dieses seltsame und verrostete Instrument. Von den nächtlichen Lauten wie von Nadeln gestochen erhebe ich mich fröstelnd von meinem Lager und lege das Brecheisen zwischen die in die Sporttasche gestopfte Wäsche. Ausgehungert und mit trockenem Gaumen schreite ich ziellos in Richtung Bernardshof, in Mayen Ost könnte ich dem 312er zusteigen, natürlich kann ich das tun, ob Segen oder Fluch, einmal werde ich mich der Zivilisation wieder annähern wollen, ob heute oder morgen, Lapis iacta est.

Mit noch klammen Fingern umfasse ich zweihändig meine Sporttasche, drücke diese gegen meine Brust wie ein Schutzschild und mit gesprungenen Lippen und schmerzverzogenem Gesicht frage ich mich in Mayen nach einer billigen Pension durch, eine Bruchbude wäre mir am liebsten, sage ich mühsam lächelnd zu einem jungen Herrn und laufe unter seinem richtungsweisenden Arm hindurch wie unter einer Bahnschranke, aufgeregt nach links und nach rechts blickend, die Siegfriedstraße überquerend. Seine angsterfüllte Stimme und den nervösen Fingerzeig memorisiert und strikte befolgt, finde ich die Unterkunft schneller als erhofft und heruntergekommener als erdacht vor, und allmählich spüre ich wie Kopf und Körper von einer beinahe zu unerträglichen Leichtigkeit durchflutet werden. Doch aus dem Schatten des Backoffice heraus bemerke ich den feindlich gesinnten Blick der Besitzerin dieser seltenen und nirgendswo vermerkten Unterkunft, gut beraten ist hier derjenige, der keine Fragen stellt, der weder Zimmerservice noch Frühstück erwartet.

Schwere Regenwolken bedeckten am 28. November 2008 das Gebiet der Osteifel. Wie totes Tuffgestein stechen meine Augäpfel aus tiefliegenden Höhlen und durch meine Pfundnase atme ich den immer dichter werdenden Nebel, die feierabendlichen Abgase und den mir verhassten Gestank von aus Hinterhöfen herüber gewehten Frittierölschwaden ein. Zum ersten Mal seit meinem Ausbruch denke ich an mein leerstehendes Zuhause, an die Plastikblumen auf dem Altar und an meine Schicksalsgöttin. Mit Argusaugen wird sie mich wohl überprüfen und stillschweigend wieder von mir Opfer fordern, diese meist unter Ausschluss meines Bewusstseins oder zumindest so, dass es mir schwer fällt, ihre eigentümliche Sprache zu verstehen. Doch weiß sie haargenau was zu einem gelungenen Leben gehört und somit will ich demütig ihren ausgeklügelten Plänen dienen. Hiervon scheint meine ganze Gestalt durchdrungen zu sein, auf Ablehnung aufgebaut, doch darin behütet und gepflegt wie ein kostbares Juwel. Im Schutze der eingebrochenen Nacht und ihrer wohligen Dunkelheit schleiche ich Mauern entlang und durchquere Hausgärten, stampfe über brachliegende Blumenrabatte und breche alles ab, was den Anschein einer glücklich erlebten Blüte hinterlässt. Und sollte man mich in meinem Tun aufhalten wollen, würde die Kraft göttlichen Schicksals die Erde erneut spalten und Funken speien, implodierend ein weiteres Genie gefährlicher Abtrünnigkeit, in Asche gehalten und verfolgt von der Uneinsichtigkeit und Unvernunft tyrannischer Triebe, unerbittlich und böse würden geheime Bindungen fortgesetzt werden auf dem von mir geebneten Weg. ■

.

_________________________________________

Geb. 1969 in Chur/CH, Studium an der Höheren Fachschule für Hotel- und Tourismusmanagement, anschließend als diplomierter Hotelier in den Kantonen Graubünden, Zürich und Luzern tätig, Kurzprosa- und Roman-Publikationen, lebt als freischaffender Schriftsteller in Walenstadt/CH

.

.

.

.

.

.

Lyrik von Bruno Schlatter

.

Höhenwegkoller

angesichts des Schweißes

keine Überraschung

Schritt um Schritt

den Beizen zu

Hummeln ficken Rotklee

Erdgrillen schnurren

im Gebüsch klapperts

wie Schlangen

Meckernde Ziegen

abseits der Gemsställe

plötzlich riecht es nach Walderdbeeren

Kurze Halte

hoch über dem Tal

Blick auf Alpen

und Bahn

Donnernde Bäche

stieben über Felsen

aus verkarsteten Höhen

Baumlosigkeit

öffnet die Erde schutzlos

der Erosion

Trampelpfade

bieten Anrissstellen

Sommervogelballett

umschwirrt kalkweiße Beine

setzt sich wieder zu gemeinsamem Tratsch

bereit zu neuen Aufführungen

für nächste Wanderer

Glühende Sonne

brennt die Köpfe leer

hochrote Glatzen

leuchten im Schweißmeer

Da und dort

rutscht der Berg

centimeterweise pro Tag

bis der letzte Geduldsfaden

in einem Gewitter reißt

und alles gleitet

Haus und Schober

Wald und Weide

ineinanderkeilt

sich überschlägt am steilen Hang

purzelt über die Klippe

und fällt in die Schlucht

Die Berggeister

tanzen ihren Siegestaumel

gegen übermütige Zivilisation

.

.

.

___________________________________

Geb. 1964 in Schöftland/CH, Pädagogik-Studium zum Sekundarlehrer, umfangreiche Tätigkeit als Musiker, bildender Künstler und Literat, lebt in Rombach/CH

.

.

.

.

Lyrik von Ueli Schenker

..

Besuchszeit

Sie schweigen so freundlich

spielen Karten vergessen was

sie hätten werden können

ruf dich her wie einen Hund

auf knappe Zeichen reagierst du

prompt ich spende eine Runde

da du mit strammen Schritten

schon das Weite suchst erst auf

der Brücke wartest Blätter fallen

lässt in den Kanal wir kehren

am anderen Ufer zurück weil

der Nebel durch die Köpfe zieht

.

.

..

Cafè Santé

Eine weitere Behandlung erübrigt sich

sagt der Spezialist vor lauter Freude

gönne ich mir ein Stück Torte Zeit genug

mich von Osteuropäerinnen entspannt

bedienen zu lassen nachzudenken

über Treppensteigen Probealarm

eine Operation wäre das grössere Übel

morgen hole ich Stöcke fange von vorn an

man hat nie ausgelernt überhaupt haben

Sirenen die längeren Beine als Lügen

.

.

.

.

Falschmünzer

Bitte einen Franken für zwei

wärest du mir schon früher

begegnet hätte ich dich

nicht beim Beutel genommen

danke für die Aufmerksamkeit

bin in Eile mein Zug fährt

gleich denk ruhig weiter sag

keinem was ich werde er-

wischt bevor dir ein Licht auf-

geht lies morgen die Zeitung

.

.

.

.

Galerie

Leihgaben fallen aus

dem Rahmen Lust auf

gemeinsame Sache mit

weiblicher Aufsicht Flucht-

gedanken kein Durchgang

zur Toilette wegen Umbaus

wir danken für Ihr Verständnis

kommen Sie gut nach Hause

.

.

.

.

______________________________

Geb. 1937 in Zürich, war Gymnasiallehrer für Englisch und Deutsch, zahlreiche Lyrik- und Theater-Publikationen, verschiedene Literaturauszeichnungen, lebt in Meggen/CH

.

.

.

.

.

Drei «Schweizer Texte» von Hans Gysi

.

.

Direkte Demokratie

die ehrenrettung

flankierender

maßnahmen wird

ins auge gefasst

die zustimmung

zur brechung von

höchstwerten wird

beschlossen und

zur ausführung

empfohlen

dem leitenden

ausschuss des

in kraft gesetzten

souveräns respektive

der vom volk

gewählten

vertreter des

selben

provisorisch

weitergegeben

bis die experten-

kommission

zuhanden des

leitenden ausschusses

verbindliche

empfehlungen

weitergibt.

.

700 Jahre Schweiz

tage der konsolen und

schirmständer

tage der raumfahrt:

auch astronauten

mit ch-pass

können jetzt

in den weltraum

einfach hinten

anstehen bitte

die krawatte brauchen

sie nicht mehr

wenn sie erst einmal

in der rakete sitzen

.

Aktion Fichen, CH 1990

mann auf straße

verteilt coupons

von closett-papier

sagt:

sie sind ein unbeschriebenes

blatt

&

spülen bitte

&

fichez-moi la paix

.

.

_________________________________

Geb. 1953 in Arosa/CH, Studium phil I zum Sekundarlehrer, Ausbildung zum Theaterpädagogen an der Schauspielakademie Zürich, Lyrik- und Prosa-Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften; lebt als Regisseur, Schauspieler, Schriftsteller und Theaterpädagoge in Märstetten/CH

.

.

.

Polit-Krimi von Thomas Brändle: «Das Geheimnis von Montreux»

.

Tödliche Schweizer Politik

Walter Eigenmann

.

Was wäre, wenn damals auf den Schweizer Bundesrat Christoph Blocher, also auf einen der seit Menschengedenken einflussreichsten Politiker Helvetiens, ein tödlicher Mordanschlag verübt worden wäre? –

Was wäre, wenn damals auf den Schweizer Bundesrat Christoph Blocher, also auf einen der seit Menschengedenken einflussreichsten Politiker Helvetiens, ein tödlicher Mordanschlag verübt worden wäre? –

Hoppla! Darf man sowas wirklich fragen? Ja, überhaupt nur denken? In der Schweiz? In der Innerschweiz??

Doch genau dies tut der Zuger Schriftsteller Thomas Brändle. In seinem Kriminalroman «Das Geheimnis von Montreux».

Die Geschichte des Brändle-Roman-Erstlings entspinnt sich um ein skandalöses Verbrechen: Im SwimmingPool seiner Villa wird der Schweiz prominentester Volksvertreter ermordet aufgefunden. Natürlich heißt im Roman das Opfer nicht Blocher (sondern Landolt) und nicht Christoph (sondern Christian) mit Vornamen. Doch im dritten Kapitel liest’s sich völlig unzweideutig (Zitat):

«Landolt war damals noch der Inhaber eines global agierenden Konzerns in der Kunststoffbranche und bereits wichtiges Mitglied des Nationalrates, der grossen neben der kleinen Kammer, dem Ständerat. Landolt führte in der öffentlichen Wahrnehmung quasi im Alleingang einen politischen Feldzug gegen das gesellschaftliche, mediale und wirtschaftliche, auch das politische Establishment der Schweiz, das sich im Vorfeld geschlossen für den Beitritt ausgesprochen hatte. Und das Volk liebte ihn dafür, denn noch einige Monate vor der entscheidenden Abstimmung wurden die Gegner in den Medien flächendeckend als nationalistische Ewiggestrige der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Gegnerschaft, das war schon damals ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung. Sie hatte aber kaum bedeutende Exponenten auf ihrer Seite, sondern machte nur die sprichwörtliche Faust im Sack. Landolt avancierte in dieser Situation zum Volkstribun. Der schwerreiche Grossindustrielle glänzte durch seine scharfzüngige Rhetorik, einen entwaffnenden Schalk und sein für einen Politiker ungewohnt bodenständiges Auftreten. Er liess kein Schwingfest, keine Parteiversammlung, keinen Auftritt in einer Gemeindeturnhalle, keine Möglichkeit aus, um sich unter das Volk zu mischen, mit deftigen Sprüchen auf die ‘Classe politique’ zu schimpfen und mit einer einfachen, direkten Sprache zu zeigen: Ich bin einer von euch. Er war Mitglied der SVP, einer kleinen Partei, die bis anhin kaum 5% Wähleranteil auf sich vereinen konnte, der Partei der Landwirte und kleinen Gewerbeunternehmer, die erst während des Zweiten Weltkriegs, also fast hundert Jahre nach der Staatsgründung, eines der sieben Regierungsmitglieder stellen konnte. Die Parteigänger waren stolz auf ihren Multimillionär, der immer offener ihre Bewegung, wie sich die Partei selber bezeichnet, finanzierte, die ebenso immer offensichtlicher in vielen Themen auch Landolts ganz persönliche Meinung als ihre eigene übernahm. Landolt erweckte die verschlafene Partei zu einer politischen Kraft, die sich bei fast jeder Abstimmung gegen alle anderen Parteien des Landes stellte. Mit jeder gewonnenen Abstimmung legte sie ein bis zwei Prozente Wähleranteil zu…»

Bankier-Leiche an helvetisch historischer Stätte: Rettet der Geist von Morgarten die Schweizer vor dem neoliberalen Sozial-Darwinismus?

Das Landolt-Attentat wird in der Folge der Story zum Ausgangs- und Angelpunkt zugleich von nicht nur schweizerischen, sondern internationalen, ja global vernetzten Machenschaften, Illegalitäten und Korruptionen, von mysteriösen Polit-Szenarien mit schier monströser Tragweite, welche zuweilen, konsequent zuende gedacht, den Leser beängstigen müssten. Denn selbstverständlich bleibt der hohe Magistrat nicht das einzige Mordopfer in diesem Krimi: Wenig später findet man die Leiche einer weiteren Schweizer Symbolfigur, nämlich des Präsidenten der Nationalbank – ausgerechnet an für Eidgenossen heiliger Stätte: dem Morgarten-Denkmal am Ägerisee. Dem armen Teufel hatte man flüssiges Gold in den Rachen geleert… Und es geht weiter, das Meucheln – das Geheimnis von Montreux aus uralter Zeit fordert plötzlich neuzeitlichen Tribut.

Mitten in all diese mörderischen Troubles um viel «Geld und Macht», aber auch viel «Gut und Geist» hineingestellt findet sich die attraktive Journalistin Franziska Fischer, deren Recherchen sie tief in die helvetische Vergangenheit (bis zur «Helvetischen Republik» nach der französischen Invasion durch Napoleons Truppen im Jahre 1798) und weit in die Zukunft (bis zum Crash des Währungssystems im Jahre 2011 aufgrund skrupelloser Mafia-Banken-Attacken…) führen. Ihr zur Seite steht der «frei-sinnige» Nationalrat Marco Keller, ein direkter Nachfahre des berühmten freiheitlich-«liberal»-vaterländischen Polit-Dichters Gottfried Keller, der u.a. Mitte des vorletzten Jahrhunderts die Gründung der Zürcher Kantonalbank als Staatsbank anregte mit den Worten: «Wir brauchen diese Staatsbank, um den Wucher zu bekämpfen, den Privatbanken heilsame Konkurrenz entgegenzustellen und den mittleren und kleineren Gewerbestand vor der Ausbeutung durch die in erster Linie auf eigenen Nutzen bedachten Privatbanken zu schützen.»

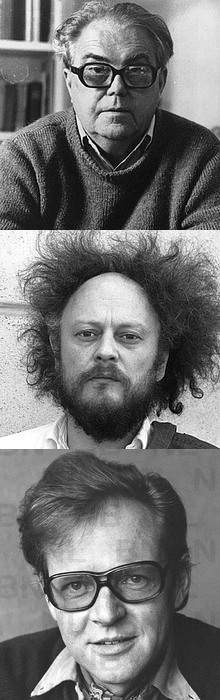

Politiker, Bäcker, Schriftsteller: Thomas Brändle

Der 1969 in Liestal geborene, seit langem im innerschweizerischen Zug als selbstständiger Konditorei-Inhaber lebende, im kantonalen Parlament als FDP-Mitglied politisierende und bislang v.a. als humoristischer Belletristiker hervorgetretene Autor Thomas Brändle hat mit «Das Geheimnis von Montreux» nicht nur über den «Sonderfall Schweiz» einen Roman geschrieben, sondern selber einen «Roman-Sonderfall» geschaffen. Denn Buenos Aires, Rom, Montreux, Washington, Moskau: das sind nicht Schauplätze, wie man sie von Innerschweizer Schriftstellern gewohnt ist; ebensowenig geläufig sind einem bei zentral-helvetischen Autoren Themata wie Polit-Morde, Finanz-Verschwörungen oder Regierungs-Korruption. Vollends «unmöglich» für einen Zuger Schriftsteller, notabene einen dezidiert «bürgerlichen» Regionalpolitiker schließlich scheint derart Unerhörtes wie Kritik am «Finanzplatz Schweiz», an der zivilen Verfilzung von Parlament und Großindustrie, an grundsätzlich Kapitalistischem wie der «Freien Marktwirtschaft» oder an institutionalen Grundfesten wie der Börsenkotierung zu sein. Denn Autor Brändle lässt so ziemlich nichts aus, was Herrn und Frau Schweizer eigentlich (und eigentlich brennend) interessieren müsste an den (durchaus momentanen) Geschicken des Landes. Nur dass es hier als globale Verflechtung daherkommt, deren Schicksalshaftigkeit man so gerade eben und gottseidank noch die hehren Staatstugenden eines Gottfried Keller entgegenzuhalten vermag – denn sonst…

Geistiger Wegbereiter eines volkssouveränen Liberalismus’ und eines progressiven Schweizer Grundgesetzes: «Martin-Salander»-Dichter Gottfried Keller (1819-1890)

Brändle breitet auf 240 Buchseiten eine ganze Menge historischer «Aufklärung», aber auch politischer Aufklärung aus, zahllose (schweizer-)geschichtliche Exkurse garnieren den Krimi, bis hin zur Philosophie- und Sozialhistorik, und ein zumeist geistesgeschichtliches Prominenten-Zitat über jedem Kapitel untermauert quasi die jeweilige «Moral der G’schicht». Dies alles kommt dabei in einer erstaunlich rasanten Sprache daher, Brändle schreibt kurz, knackig, routiniert. Die teils üppigen Theorie-Einschübe werden geschickt durch schnelle Wechsel von Zeit und Ort gesplittet, was die literarischen Handlungsstränge zwar simultanisiert und dadurch verkompliziert, aber die Spannung durchaus raffiniert hält.

Wer über den viel- (und im eigenen Land gern-)zitierten politischen «Sonderfall Schweiz» mehr erfahren will, als er im üblichen eidgenössischen Blätterwald je vorgesetzt erhält, der kann nun auch einfach den Innerschweizer Krimi “Das Geheimnis von Montreux” lesen…

Wer also über den viel- (und im eigenen Land gern-)zitierten politischen «Sonderfall Schweiz» mehr erfahren will, als er im üblichen eidgenössischen Blätterwald – gerade zu Zeiten und inmitten eines krisengeschüttelten Europa – je vorgesetzt erhält, der kann nun auch einfach einen Innerschweizer Krimi lesen…

Thomas Brändle, Das Geheimnis von Montreux, Ein Kriminalroman zum Sonderfall Schweiz, Wolfbach Verlag, 240 Seiten, ISBN 978-3-9523334-1-9

.

.

Interview mit Thomas Brändle

.

Glarean Magazin: Bis jetzt kannte man den Schriftsteller Thomas Brändle vornehmlich als erfolgreichen Humoristen, beispielsweise in «Noch ein Stück, bitte!» und «Einen Augenblick bitte!». Warum nun dieser unverhoffte Schwenk ins dramatische, ja buchstäblich todernste «Fach» des Polit-Thrillers?

Thomas Brändle: Tatsächlich bevorzuge ich das Humoristisch-Hintergründige. Dass ich nun einen Politkrimi geschrieben habe (der im wahrsten Sinne des Wortes auch seine komischen «Seiten» hat), hat natürlich mit meinem politischen Mandat zu tun. Nach einigen Jahren Recherche habe ich ihn 2007 geschrieben und im September 2008 veröffentlicht. Am 15. September 2008 crashte die Bank Lehman Brothers – der Anfang der aktuellen Weltwirtschaftskrise. Ich bin selber verblüfft, wie schnell schon vieles eingetroffen ist, was ich im Buch vorweggenommen habe. Sogar die Schweizer Boulevardzeitung «Blick» schrieb darüber. So wie’s aussieht, könnte noch einiges mehr aus dem Politthriller Realität werden.

GM: Ihren Protagonisten Marco Keller charakterisieren Sie im Buch u.a. so: «Er hält es in den vorgegebenen Leitplanken kaum aus und kann nicht verstehen, wie seine Partei, die FDP, zunehmend das eigene Staatsgebilde demontiert, sich immer auf Sachzwänge, die Globalisierung und eine vermeintlich ökonomische Logik berufend.» Spricht hier auch der real politisierende Autor, dem die eigene Fraktion bei einer Parlamentsrede gar mal das Mikrofon abstellen ließ?

TB: 2002 wurde ich ins Parlament des Kantons Zug gewählt. Ende 2004 erschien mein erster kritischer Leserbrief zu unserer Wirtschafts- und Finanzordnung. Damals begann meine Odyssee durch die Schweizer Geschichte und auch das Zweifeln an der Seriosität der Wirtschaftswissenschaften. Da ist viel Ideologie dabei. Inzwischen darf ich im Parlament auch wieder ausreden. Meine «Aktien» sind durch die Krise gestiegen… Und ja, die FDP ist leider von einer staatstragenden, visionären Volkspartei zur Klientelpartei mutiert. Das kritisiert mein Protagonist Marco Keller.

GM: Über jedem Ihrer Buch-Kapitel prangt ein Aphorismus eines zumeist großen Dichters oder Denkers, und der wirtschaftsethische Standpunkt des Autors bleibt zu keinem Zeitpunkt verborgen. Der Krimi auch als moralischer Appell? Haben Schriftsteller eine soziale Aufgabe?

TB: Persönlich lese ich am liebsten Autoren, die mich aufregen, anregen und unterhalten – und natürlich zum Lachen bringen. Ich möchte mir mit Lesen nicht nur die Zeit vertreiben, sondern davon eben auch bereichert werden. Ich finde schon, dass Schriftsteller eine sehr wichtige Aufgabe hätten. Wie es Dürrenmatt gesagt hat, haben Schriftsteller die Position der Rebellion zu beziehen, in jeder Gesellschaft, die denkbar ist. Wir schnell werden bloße Behauptungen zu Wahrheiten, die sich in unseren «gesunden» Menschenverstand einschleichen und dort alles lahm legen! Dann wehren wir uns natürlich, wenn plötzlich einer fragt, ob denn die Erde auch wirklich flach ist. Wir dürfen (trotzdem) «nie damit aufhören, Fragen zu stellen» (Albert Einstein).

GM: Wie einflussreich sind wirtschaftliche «Geheimbünde» wie die von Ihnen geschilderte, in Montreux gegründete «Mont Pèlerin Society» oder «Denkfabriken» wie «Avenir Swiss» wirklich?

TB: Offenbar sind sie sehr einflussreich. Deren Interessen und Ansichten sind eben nicht geheim. Sie werden durch Bildungsinstitute, Medien und Politik gelehrt und verbreitet. Die von ihnen propagierte Wirtschaftsdoktrin hat, wenn auch selten in der reinen Lehre, innert 30 Jahren den Status eines global akzeptierten «Naturgesetzes» erreicht. Im Anhang meines Romans findet die interessierte Leserschaft «andere» wissenschaftliche Literatur. Es gibt wenig Geheimes, nur der Fokus ist oft etwas beschränkt…

GM: Nach H. Ch. Binswangers Arbeit «Die Wachstumsspirale», welche Sie im Buch zitieren, zerstört unser neoliberales Kreditsystem wichtige ökologische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Strukturen. Wie sähe die kurze Skizzierung eines besseren politischen Gegenentwurfs aus?

TB: Binswanger plädiert unbedingt dafür, dass wir unser 500 Jahre altes Finanzsystem reformieren, wie es in der Schweiz nach 1848 schon einmal getan wurde. Und zwar recht erfolgreich. Nur die Notenbank darf Geld herstellen und die Kantonal- und Genossenschaftsbanken haben die gesellschaftliche Verantwortung, dass es für sozial nützliche Projekte zur Verfügung steht: für die Infrastruktur, die wertschöpfenden Menschen, die Familien und jene Unternehmungen, die sinnvolles Produzieren und damit Nutzen stiften. Geld darf sich nur durch reale Wertschöpfung vermehren, nicht durch sich selber. Einen konkreten Vorschlag habe ich aktuell bei der «Fachkommission Wirtschaftspolitik» der FDP Schweiz eingereicht. Wirtschaftswissenschaftler wie Hans Christoph Binswanger, Heinrich Bortis und andere haben mir dabei geholfen.

GM: Gottfried Keller ist in Ihrem Krimi eine Art imaginärer Rufer aus der Vergangenheit. Was, glauben Sie, würde er seinen Schweizern zurufen angesichts der heutigen Misere in Staat und Gesellschaft?

TB: Der IT-Unternehmer Ivo Muri hat in seinem Buch «Kleptokratisches Manifest» ein fiktives Interview zwischen Gottfried Keller und einer heutigen Wirtschaftsstudentin veröffentlicht. Herrlich genial!

In der Realität würde Keller sich heute wohl sehr wundern, dass wir im Gegensatz zu Bereichen wie Technik, Bildung und Wissenschaft geistig, politisch und moralisch so klägliche Fortschritte gemacht haben. Bestimmt würde er sich auch ärgern, dass ausgerechnet die Schweizer so geldhörig geworden sind. Die Schweiz hätte der Welt gerade heute aufgrund ihrer staatspolitischen Erfahrungen so viel zu geben.

GM: Glauben Sie, dass Bücher die Welt verändern?

TB: Ja, manche haben das ja auch getan. Das geschriebene Wort hat schon seine Kraft – wenn es gelesen wird. Wenn die Menschen es endlich überdrüssig sind, nur als Konsumenten, Arbeitnehmer, Steuerzahler und einfältige Unterhaltungssuchende gesehen zu werden, möchten sie vielleicht auch wieder geistig etwas herausgefordert werden; lustbetont, humorvoll, spannungsgeladen. ■

.

Probeseiten

.

.

Internationales Literaturfestival Leukerbad 2009

.

Literatur in den Schweizer Bergen

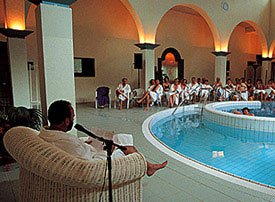

Vom 3. bis 5. Juli 2009 findet zum 14. Mal das Internationale Literaturfestival Leukerbad mit Lesungen und Gesprächen an den mittlerweile legendären Leseorten im Walliser Bäderort statt. Rund zwei Dutzend Autorinnen und Autoren versammeln sich für ein Wochenende in Leukerbad – im Gepäck bisher Unveröffentlichtes, Zeitloses und -geistiges.

Vom 3. bis 5. Juli 2009 findet zum 14. Mal das Internationale Literaturfestival Leukerbad mit Lesungen und Gesprächen an den mittlerweile legendären Leseorten im Walliser Bäderort statt. Rund zwei Dutzend Autorinnen und Autoren versammeln sich für ein Wochenende in Leukerbad – im Gepäck bisher Unveröffentlichtes, Zeitloses und -geistiges.

Mit Iso Camartin, Geert Mak, Joachim Sartorius und Daniel Schwartz ist einer der Themenschwerpunkte am diesjährigen Festival gesetzt: Reisen. Während Geert Mak auf den Spuren des 20. Jahrhunderts die geschichtsträchtigen Orte Europas besucht, zieht es den Fotografen Daniel Schwartz an die Schnittstelle zwischen Asien, Arabien, China und Europa. Er stellt sein fulminantes Werk vor, das politische, literarische Reportage, Enzyklopädie und Kulturgeschichte in einem ist. Joachim Sartorius führt uns mit seinem neuen Buch zu den Prinzeninseln bei Istanbul. Und der Literatur- und Kulturwissenschaftler Iso Camartin spürt die Besonderheiten im eigenen Lande auf.

Andrej Bitow, einer der wichtigsten Autoren Russlands, wird zusammen mit seiner deutschen Übersetzerin Rosemarie Tietze am Festival teilnehmen. Sein Roman «Das Puschkinhaus», in dem zentrale Gestalten, Motive und Fragen der russischen Literatur auftauchen, erschien 2007 erstmals vollständig und neu in Tietzes Übersetzung.

Der im letzten Jahr verstärkt vertretenen französischsprachigen Literatur wird auch am diesjährigen Festival ein grosser Platz eingeräumt: Neben anderen reist Anne Cuneo mit ihrem nun auf deutsch erschienenen Roman «Zaïda» an. Freuen kann man sich auch auf Véronique Olmi und ihr gerade auf deutsch aufgelegtes Buch «Die Promenade».

Im Übersetzungs-Colloquium, das erneut in Kooperation mit dem Literarischen Colloquium Berlin aufgebaut wird, stellt sich heuer Katharina Faber mit «Fremde Signale» den Übersetzerinnen und Übersetzern. Und schliesslich wird der von der Stiftung Schloss Leuk ausgelobte «Spycher: Literaturpreis Leuk» wiederum im Rahmen des Festivals verliehen. (Aus dem Festival-Vorwort)

Zentralschweizer Literatur-Wettbewerb

.

Werkbeiträge für alle literarischen Formen

Alle zwei Jahre schreiben die sechs Kantone der Zentralschweiz einen Wettbewerb aus, in dessen Rahmen Werkbeiträge für Literatinnen und Literaten vergeben werden; mit der Ausschreibung 2009/10 nun bereits zum sechsten Mal. Teilnahmeberechtigt ist, wer mindestens seit drei Jahren in der Zentralschweiz Wohnsitz hat; wer zu einem früheren Zeitpunkt mindestens 15 Jahre in der Zentralschweiz Wohnsitz hatte oder Personen, deren Werk oder Tätigkeit einen engen Bezug zum Kulturraum Zentralschweiz aufweist. Zugelassen sind alle literarischen Formen, mit Ausnahme von Theatertexten. (Für diese Gattung findet in einem Vierjahresrhythmus ein separater Wettbewerb statt.) Einsende-Schluss ist am 30. Juni 2009, die weiteren Details finden sich hier.

Alle zwei Jahre schreiben die sechs Kantone der Zentralschweiz einen Wettbewerb aus, in dessen Rahmen Werkbeiträge für Literatinnen und Literaten vergeben werden; mit der Ausschreibung 2009/10 nun bereits zum sechsten Mal. Teilnahmeberechtigt ist, wer mindestens seit drei Jahren in der Zentralschweiz Wohnsitz hat; wer zu einem früheren Zeitpunkt mindestens 15 Jahre in der Zentralschweiz Wohnsitz hatte oder Personen, deren Werk oder Tätigkeit einen engen Bezug zum Kulturraum Zentralschweiz aufweist. Zugelassen sind alle literarischen Formen, mit Ausnahme von Theatertexten. (Für diese Gattung findet in einem Vierjahresrhythmus ein separater Wettbewerb statt.) Einsende-Schluss ist am 30. Juni 2009, die weiteren Details finden sich hier.

Solothurner Literaturtage 2009

.

Schweizer «OpenNet» fördert junge Schreibende

Der alljährlich stattfindende Online-Wettbewerb «OpenNet» der Solothurner Literaturtage dient der Nachwuchsförderung von jungen Schreibenden: Autorinnen und Autoren, die noch keine selbständige Buchpublikation vorzuweisen, d.h. kein Buch unter ihrem Namen publiziert haben, können einen Text von max. 15’000 Zeichen (entspricht ca. 3-4 A4-Seiten) auf der Homepage der Solothurner Literaturtage (mit einem Online-Formular in allen vier Landessprachen) einreichen. Einsende-Schluss ist am 10. Januar 2009, die genauen Details finden sich hier.

Der alljährlich stattfindende Online-Wettbewerb «OpenNet» der Solothurner Literaturtage dient der Nachwuchsförderung von jungen Schreibenden: Autorinnen und Autoren, die noch keine selbständige Buchpublikation vorzuweisen, d.h. kein Buch unter ihrem Namen publiziert haben, können einen Text von max. 15’000 Zeichen (entspricht ca. 3-4 A4-Seiten) auf der Homepage der Solothurner Literaturtage (mit einem Online-Formular in allen vier Landessprachen) einreichen. Einsende-Schluss ist am 10. Januar 2009, die genauen Details finden sich hier.

Wettbewerb des Bundesamtes für Kultur

.

«Die schönsten Schweizer Bücher»

Seit 1999 führt das eidgenössische Bundesamt für Kultur den jährlich stattfindenden Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher» durch. Der Wettbewerb steht unter dem Patronat des Buchverleger-Verbands der deutschen und rätoromanischen Schweiz (VVDS), der «Association Suisse des éditeurs de langue française» (ASELF) sowie der «Società editori della Svizzera italiana» (SESI). Eine sieben Mitglieder zählende Jury wählt die prämierten Bücher nach gestalterischen Kriterien aus. Prämierte Bücher erhalten eine Ehrenauszeichnung und werden in einem Katalog sowie mit zwei Ausstellungen gewürdigt: im Museum für Gestaltung Zürich und im Musée de design et des arts appliqués contemporains (mudac) Lausanne.

Seit 1999 führt das eidgenössische Bundesamt für Kultur den jährlich stattfindenden Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher» durch. Der Wettbewerb steht unter dem Patronat des Buchverleger-Verbands der deutschen und rätoromanischen Schweiz (VVDS), der «Association Suisse des éditeurs de langue française» (ASELF) sowie der «Società editori della Svizzera italiana» (SESI). Eine sieben Mitglieder zählende Jury wählt die prämierten Bücher nach gestalterischen Kriterien aus. Prämierte Bücher erhalten eine Ehrenauszeichnung und werden in einem Katalog sowie mit zwei Ausstellungen gewürdigt: im Museum für Gestaltung Zürich und im Musée de design et des arts appliqués contemporains (mudac) Lausanne.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Buchgestaltung in der Schweiz zu fördern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Angesprochen sind alle an der Buchgestaltung beteiligten Kreise. Einsende-Schluss ist am 10. Januar 2009, die weiteren Details finden sich hier.

Die St.Galler Autoren-Tage 2009

.

Wettbewerb zur Förderung des zeitgenössischen Dramas

Der Sankt Galler Dramenwettbewerb, der größte seiner Art in der Schweiz, gilt überhaupt als einer der wichtigsten im deutschsprachigen Raum. Die entspr. Autorentage finden vom 9. bis 13. Juni 2009 statt. Hierzu werden Theaterstücke gesucht, die bereits von Verlagen angenommen, jedoch noch nicht uraufgeführt wurden. Aus den Zusendungen werden drei Dramen für den Förderpreis und den Puiblikumspreis ausgesucht. Einsende-Schluss ist am 2. Januar 2009, die weiteren Details sind hier zu lesen.

Der Sankt Galler Dramenwettbewerb, der größte seiner Art in der Schweiz, gilt überhaupt als einer der wichtigsten im deutschsprachigen Raum. Die entspr. Autorentage finden vom 9. bis 13. Juni 2009 statt. Hierzu werden Theaterstücke gesucht, die bereits von Verlagen angenommen, jedoch noch nicht uraufgeführt wurden. Aus den Zusendungen werden drei Dramen für den Förderpreis und den Puiblikumspreis ausgesucht. Einsende-Schluss ist am 2. Januar 2009, die weiteren Details sind hier zu lesen.

Das Zitat der Woche

.

Vom typisch Schweizerischen

Peter Bichsel

.

Es fällt mir schwer, etwas typisch schweizerisch zu finden. Dazu zwei Beispiele: Henry Miller schreibt in seinem schwärmerischen Frankreichbuch «Land der Erinnerung», daß man Schriftsteller in Amerika eher abschätzig behandle, und er erzählt über die Hochachtung und Freundlichkeit eines französischen Zollbeamten, als dieser in Millers Pass die Eintragung «Schriftsteller» sah. Für Henry Miller ist das ein Beweis dafür, daß Frankreich ein Land von Kultur ist. Günter Grass las in Zürich. Bei seiner Ankunft in Kloten schaute der Beamte in den Pass, dann schaute er strahlend Grass an und sagte: «Sie sind also Grass.»

Das erste Beispiel halten wir für typisch, das zweite für untypisch. Warum?

Weil wir immer noch nicht so weit sind, eine persönliche Äußerung von jemandem als persönliche Äußerung zu nehmen. Wir sehen immer wieder Nationalcharakter dahinter. Von netten Deutschen sagen wir: «Sie sind nicht typisch deutsch.» Von unangenehmen Franzosen sagen wir: «Sie sind nicht typisch französisch.» So glauben wir auch, ein genaues Bild vom Schweizer zu haben, und ordnen all seine Handlungen positiv und negativ in typisch und untypisch ein.

Halbstarke sind aus diesem Grund keine Schweizer. («Denen tut eine Rekrutenschule gut.») Nonkonformisten sind keine Schweizer. («Die sollen in den Ostblock, wenn es ihnen hier nicht gefällt.») Dienstverweigerer sind keine Schweizer. Wer ungern arbeitet, ist kein Schweizer. Wer nicht dauernd mit Stolz verkündet: «Ich bin Schweizer», der ist kein Schweizer. Und der «echte» Schweizer ärgert sich darüber, daß all diese Unschweizer ein Bürgerrecht haben und so den Fortbestand der typischen Schweiz nicht garantieren.

Hätten die Leute von 1830 und 1848 den Fortbestand der typischen Schweiz garantiert, gäbe es das nicht, was wir als Schweiz bezeichnen. Weil wir uns für typisch halten und auch glauben, für typisch gehalten zu werden, fällt es uns schwer, etwas zu verändern. Wir haben Angst, untypisch zu werden.Aus Peter Bichsel: Des Schweizers Schweiz, Arche Verlag 1969

Innerschweizer Prosa-Wettbewerb

Kurzgeschichten zu Novalis-Motto

Der Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftsteller-Verein ISSV schreibt gemeinsam mit der Willisauer «Stadtmühle» einen Wettbewerb für Kurzgeschichten aus. Thematisch steht der Wettbewerb unter dem Novalis-Motto: «Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht». Die noch unveröffentlichten Texte sollen den Umfang von 10’000 Zeichen nicht überschreiten. Die Preis-Texte werden im Rahmen der Zentralschweizer Literaturtage 2009 professionell vorgelesen. Einsende-Schluss ist der 31. Oktober 2008, die weiteren Details sind hier zu lesen.

Der Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftsteller-Verein ISSV schreibt gemeinsam mit der Willisauer «Stadtmühle» einen Wettbewerb für Kurzgeschichten aus. Thematisch steht der Wettbewerb unter dem Novalis-Motto: «Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht». Die noch unveröffentlichten Texte sollen den Umfang von 10’000 Zeichen nicht überschreiten. Die Preis-Texte werden im Rahmen der Zentralschweizer Literaturtage 2009 professionell vorgelesen. Einsende-Schluss ist der 31. Oktober 2008, die weiteren Details sind hier zu lesen.

.

.

Förderung junger Schweizer AutorInnen

.

Prosa-Wettbewerb der Studer/Ganz-Stiftung

Die 2005 gegründete Studer/Ganz-Stiftung fördert jüngere Autorinnen und Autoren der Schweiz. Im Spätherbst 2008 vergibt die Stiftung zum 2. Mal in der Deutschschweiz einen Preis für das beste unveröffentlichte Prosa-Manuskript.

Gesucht werden unveröffentlichte Romane, Erzählungen und Novellen von Autorinnen und Autoren unter 42 Jahren, die noch wenig publiziert haben, das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Einsende-Schluss ist am 1. September 2008, die weiteren Einzelheiten liest man hier.

Pro Helvetia unterstützt ambitionierte Literatur

.

Prämien für deutsch-schweizerische Verlage

Die Schweizer Kultur-Stiftung Pro Helvetia will sich auch in diesem Jahr «für eine vielfältige Verlagsszene» in der Schweiz einsetzen. Dazu vergibt sie wiederum Prämien an unabhängige literarisch ambitionierte Verlage. Es gibt je eine Hauptprämie und eine Förderprämie im Gesamtwert von 100’000 Franken.

Die Schweizer Kultur-Stiftung Pro Helvetia will sich auch in diesem Jahr «für eine vielfältige Verlagsszene» in der Schweiz einsetzen. Dazu vergibt sie wiederum Prämien an unabhängige literarisch ambitionierte Verlage. Es gibt je eine Hauptprämie und eine Förderprämie im Gesamtwert von 100’000 Franken.

Mit der Hauptprämie honoriert Pro Helvetia das literarische Gesamtprogramm eines Verlags sowie seine Aktivitäten im Bereich Literaturvermittlung. Die Förderprämie richtet sich speziell an Nachwuchsverlage, die sich bereits durch ein profiliertes Programm ausweisen können. Die Vergabe der Verlagsprämie erfolgt alternierend nach Sprachregionen: 2007 wurden zwei Verlage aus der lateinischen Schweiz prämiert, in diesem Jahr sind die Verlage aus der deutschen Schweiz an der Reihe. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 1. Juni 2008, die Details finden sich hier.

.

.

Schweizer Literatur-Lesebuch zur EURO 08

.

Literarische Fußball-Offensive:

«90 Minuten – Das Finale»

Die «Swiss Independent Publishers» und der «Schweizer Buchhändler-&Verleger-Verband» wollen «der Bevölkerung und den BesucherInnen der EURO 08 das ultimative Finalspiel-Fussball-Lesebuch schenken». Das Werk soll «90 Minuten» heißen, in einer Start-Auflage von 10’000 Exemplaren vor der EURO 08 erscheinen und 90 Originaltexte von 90 AutorInnen aus der ganzen Schweiz beinhalten.

Die «Swiss Independent Publishers» und der «Schweizer Buchhändler-&Verleger-Verband» wollen «der Bevölkerung und den BesucherInnen der EURO 08 das ultimative Finalspiel-Fussball-Lesebuch schenken». Das Werk soll «90 Minuten» heißen, in einer Start-Auflage von 10’000 Exemplaren vor der EURO 08 erscheinen und 90 Originaltexte von 90 AutorInnen aus der ganzen Schweiz beinhalten.

Eingesandt werden können Arbeiten zum Thema Fussball: «Prosa, Lyrik, Dialog, Monolog, Fangesang, Liebeserklärungen, Südkurvengesänge, Reservistenmelancholien, Ich-bin-das-beste-Trainer-der-Welt-Suadas, Penalty-Nekrologe, Poetische Doppelpässe» etc. Einsendeschluss ist am 29. Februar 2008, die ausführlichen Details finden sich hier. ■

.

.

Die Swiss Independent Publishers

.

Schweizer Verlage gründen Zusammenschluss SWIPS

Walter Eigenmann

.

Ginge es nach den Initianten der vor einigen Wochen ins Leben gerufenen «Swiss Independent Publishers» SWIPS, müsste man von diesem neuen Verleger-Verbund gar als von einem «historischen Ereignis» sprechen. Denn seit fast 30 Jahren habe es «in der Schweiz keinen Zusammenschluss von Verlagen» mehr gegeben, der sich «aktiv ins kulturpolitische und literarische Geschehen eingemischt hätte».

Ginge es nach den Initianten der vor einigen Wochen ins Leben gerufenen «Swiss Independent Publishers» SWIPS, müsste man von diesem neuen Verleger-Verbund gar als von einem «historischen Ereignis» sprechen. Denn seit fast 30 Jahren habe es «in der Schweiz keinen Zusammenschluss von Verlagen» mehr gegeben, der sich «aktiv ins kulturpolitische und literarische Geschehen eingemischt hätte».

Dabei soll dieser Schulterschluss von bislang 22 involvierten, vorwiegend kleineren und mittleren, teils sehr traditionsreichen und renommierten Schweizer Verlagshäusern dafür sorgen, dass kräftig neuer Wind in und aus der hiesigen Verleger-Szene aufkommt: Man will eine Plattform bilden, die mit «kraft- und fantasievollen Mitteln einer breiten Öffentlichkeit das enorm vielfältige Verlagsschaffen nahe bringen» soll.

SWIPS sei, wie man betont, weder eine Konkurrenz-Organisation zum Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV noch ein neuer Literatur-Veranstalter – vielmehr: «SWIPS vereinigt unter einem Dach die Erfahrung der ‘alten Kämpfer’ (Limmat Verlag, Waldgut Verlag, orte-Verlag und weitere), kombiniert sie mit dem Schwung und den Ideen der ‘neuen Wilden’ (Gesunder Menschenversand, edition pudelundpinscher, salis verlag u.a.), und trägt als Sahnehäubchen die ‘Corto Malteses’ der Verlagsszene (Epoca, bilger, Engeler etc.).»

«Faszinierende Verlagskultur in der Schweiz»

![]()