Emma Goldman: «Anarchismus» – Essays

.

«Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme»

Sigrid Grün

.

Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.

Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.

Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Emma Goldmans Essay-Sammlung “Anarchismus” ist eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte.

Die zentralen Themen der Texte sind Eigentum, Regierung, Militarismus, Rede- und Pressefreiheit, Kirche, Liebe und Ehe sowie Gewalt. Im Mittelpunkt steht – wie sollte es im Anarchismus auch anders sein – stets der freie Mensch. Manche Essays mögen dem Leser zunächst befremdlich und gewagt erscheinen, etwa «Gefängnisse – Inbegriff gesellschaftlichen Verbrechens und Versagens», folgt man jedoch der Argumentationslinie, wird deutlich, wie kläglich ein System, das auf einer stetigen Negativspirale des Verbrechens basiert, versagt. Hier, wie in sämtlichen anderen Texten, wird schnell klar, welches Menschenbild hinter solchen Systemen steckt. Andererseits macht die Friedensaktivistin aber auch Mut, denn sie widmet sich in einigen Essays auch Vorreitern auf dem Gebiet der Friedensbewegung und des Anarchismus. Etwa dem katalanischen Reformpädagogen Francisco Ferrer, der wie viele andere Anarchisten zum Tode verurteilt wurde, weil ihm die Verwicklung in einen Aufstand unterstellt wurde. Entlastende Zeugenaussagen wurden nicht gehört und obwohl bereits seine Unschuld erwiesen war, wurde der Begründer der «Escuela Moderna» (Modernen Schule) hingerichtet. Von seinem und dem Tod vieler anderer Aktivisten berichtet Goldman in zahlreichen Essays und zeigt damit, welche Furcht die Herrschenden vor dem Anarchismus gehabt haben müssen.

Emma Goldmans Essays sind eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte. ■

Emma Goldman: Anarchismus & andere Essays – Klassiker der Sozialrevolte (22), 256 Seiten, Unrast Verlag, ISBN 978-3-89771-920-0

.

.

.

.

Ulrich Kittstein (Hg.): «An Aphrodite» – Gedichte von Frauen

.

Weibliche Lyrik von der Antike bis ins 20. Jahrhundert

Sigrid Grün

.

1960 erschien im Verlag Lambert Schneider die Anthologie «Irdene Schale – Frauenlyrik seit der Antike», die damals von Mechthild Barthel-Kranzbühler herausgegeben wurde. «An Aphrodite» ist nun die Nachfolge-Anthologie. Die Auswahl der Gedichte wurde stark überarbeitet. Einerseits musste das Textkorpus reduziert werden, andererseits kamen Gedichte aus dem 20. Jahrhundert hinzu. Gegenwartslyrik wurde allerdings ausgespart, da hier noch kein abwägender Blick aus der Distanz möglich ist. Die nicaraguanische Erzählerin und Lyrikerin Gioconda Belli (* 1948) setzt mit ihren Gedichten also den Schlusspunkt.

1960 erschien im Verlag Lambert Schneider die Anthologie «Irdene Schale – Frauenlyrik seit der Antike», die damals von Mechthild Barthel-Kranzbühler herausgegeben wurde. «An Aphrodite» ist nun die Nachfolge-Anthologie. Die Auswahl der Gedichte wurde stark überarbeitet. Einerseits musste das Textkorpus reduziert werden, andererseits kamen Gedichte aus dem 20. Jahrhundert hinzu. Gegenwartslyrik wurde allerdings ausgespart, da hier noch kein abwägender Blick aus der Distanz möglich ist. Die nicaraguanische Erzählerin und Lyrikerin Gioconda Belli (* 1948) setzt mit ihren Gedichten also den Schlusspunkt.

Den Schwerpunkt bildet weibliche Lyrik aus dem europäischen und amerikanischen Kulturraum. Aber auch Gedichte von türkischen und arabischen Autorinnen finden sich in der facettenreichen Auswahl, die einen Bogen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert schlägt. Dabei lässt sich auch sehr gut der Wandel der weiblichen Lebenswelt nachvollziehen. Hier ist eine erhebliche Ausweitung des Aktionsradius’ festzustellen: Etwa von der ausschließlich innerlichen Lyrik des Mittelalters hin zur oft auch stark politisch motivierten Dichtung im 20. Jahrhundert.

Den Auftakt macht die griechische Dichterin Sappho, die als erste bekannte Lyrikerin Europas gilt. In ihren Texten findet man häufig Anrufungen von weiblichen Vorgängerinnen oder Vorbildern, etwa der Göttin Aphrodite: «Auf buntem Thron, Unsterbliche, Aphrodite,/ Zeus’ Tochter, Listenspinnerin, ich flehe zu dir:/ Lähm’ mir mit Trübsinn nicht und Überdrüssen,/ Herrin den Mut».

In der Anrufung war es auch Frauen möglich, sich in eine (weibliche) Traditionslinie zu stellen und ihr Schreiben zu rechtfertigen. Bis ins 20. Jahrhundert setzt sich der Topos fort: Ingeborg Bachmann widmet ihr Gedicht «Wahrlich» zum Beispiel der russischen Dichterin Anna Achmatova. Hier wird ein intertextueller Bezug über eine Sprach- und Kulturgrenze hinweg geschaffen.

Jede Lyrikerin ist mit einer Handvoll Gedichten vertreten. Man findet zum Beispiel Texte von Sappho (um 600 v. Chr.), Sulpicia (um Christi Geburt), Al-Chansa (7. Jh.), Hildegard von Bingen (1098-1179), Theresia von Avila (1515 – 1582), Gaspara Stampa (1523 – 1554), Karoline von Günderode (1780 – 1806), Marianne Willemer (1784 – 1860), Marceline Desbordes-Valmore (1786 – 1859), Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848), Emily Bronte (1818 – 1848), Emily Dickinson (1830 – 1886), Ricarda Huch (1864 – 1947), Else Lasker-Schüler (1869 – 1945), Anna Andrejewna Achmatowa (1889 – 1966), Gabriela Mistral (1889 – 1957), Nelly Sachs (1891 – 1970), Marina Zwetajewa (1892 – 1941), Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1894 – 1945), Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974), Hilde Domin (1909 – 2006), Margherita Guidacci (1921 – 1992), Blaga Dimitrowa (1922 – 2003), Nazik al-Mala’ika (1923 – 2007), Ingeborg Bachmann (1926 – 1973), Sylvia Plath (1932 – 1963), Gülten Akin (*1933), Sarah Kirsch (*1935), Gioconda Belli (*1948) u.v.m.

Die Gedichte sind mal poetisch und innerlich, mal gesellschaftskritisch und oft verzweifelt. Zu manchen Texten findet man nur schwer einen Zugang. Die Gründe dafür sind vielfältig und können beispielsweise durch die zeitliche Distanz bedingt sein, die zwischen der Entstehung der Texte und der Gegenwart liegt. Die neueren Gedichte, die der hermetischen Lyrik zuzuordnen sind, entziehen sich dem unmittelbaren Verständnis, weil Autorinnen wie etwa Ingeborg Bachmann versuchten ein neues Sprachverständnis zu entwickeln. Die Bilder sind auf der semantischen Ebene zunächst schwer greifbar, nach dem erfolgreichen Prozess der Dechiffrierung aber dafür sehr eingängig.

«An Aphrodite» ist eine umfangreiche und vielseitige Lyrik-Anthologie, die literarisch eindrucksvoll vor Augen führt, wie viel sich in puncto «Befreiung der Frau» im Laufe des vergangenen Jahrhunderts getan hat.

Besonders reizvoll an diesem Band ist die Möglichkeit, als Leser die Variationen der Rolle der Frau innerhalb der patriarchalischen Gesellschaft sehr gut nachzuvollziehen. Die Auswahl ist also als ausgesprochen gelungen zu betrachten, spiegelt sie doch sehr gut wider, wie die weibliche Lebenswelt und ihr Wandel in den verschiedenen Epochen und Kulturräumen erlebt wurde. Natürlich mag man anführen, dass wichtige Autorinnen wie etwa Rose Ausländer fehlen – aber eine vollständige Zusammenfassung weiblichen Schreibens ist nicht einmal für den deutschen Sprachraum wirklich zu bewältigen.

Sehr gelungen ist auch die Einführung durch den Herausgeber Ulrich Kittstein. Auf wenigen Seiten werden hier die Besonderheiten des weiblichen Schreibens und seine Entwicklung zusammengefasst. Eine umfangreiche und vielseitige Anthologie also, die eindrucksvoll vor Augen führt, wie viel sich in puncto «Befreiung der Frau» im Laufe des vergangenen Jahrhunderts getan hat. Es ist faszinierend, diesem Weg auf einer literarischen Spur zu folgen. ■

Ulrich Kittstein (Hg.): An Aphrodite – Gedichte von Frauen von Sappho bis Sarah Kirsch, 231 Seiten, Verlag Lambert Schneider, ISBN 978-3650250742

.

.

.

.

Regine U. Schricker: «Ohnmachtsrausch und Liebeswahn»

.

Von der weiblichen Lust am Leiden in der Liebe

Sigrid Grün

.

Schon bevor der deutsche Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing den Begriff des Masochismus, der sich auf den österreichischen Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch bezieht, in den wissenschaftlichen Diskurs einführte, beschrieben zahlreiche Autoren Frauen, die eine gewisse Lust an der Unterwerfung und am Leiden in der Liebe empfanden. Sowohl Goethe, als auch die Geschwister Bronte oder Nathaniel Hawthorne beschrieben solche Figuren. Besonders populär wurde die Darstellung der in Leid umgeschlagenen Leidenschaft im 20. und 21. Jahrhundert. Dies hat nicht zuletzt mit der «pornographication of the mainstream» zu tun, die Brian McNair und Susan Sontag Mitte der 1990er Jahre postulierten. In einer Zeit, in der Sexualität nicht «glücklich, sondern allenfalls süchtig» macht (Georg Seeßlen) und die mediale Darstellung nackter Körper nicht mehr ungewöhnlich, sondern ganz alltäglich ist, erscheint der Sadomasochismus als interessantes «Lusterlebnis».

Schon bevor der deutsche Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing den Begriff des Masochismus, der sich auf den österreichischen Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch bezieht, in den wissenschaftlichen Diskurs einführte, beschrieben zahlreiche Autoren Frauen, die eine gewisse Lust an der Unterwerfung und am Leiden in der Liebe empfanden. Sowohl Goethe, als auch die Geschwister Bronte oder Nathaniel Hawthorne beschrieben solche Figuren. Besonders populär wurde die Darstellung der in Leid umgeschlagenen Leidenschaft im 20. und 21. Jahrhundert. Dies hat nicht zuletzt mit der «pornographication of the mainstream» zu tun, die Brian McNair und Susan Sontag Mitte der 1990er Jahre postulierten. In einer Zeit, in der Sexualität nicht «glücklich, sondern allenfalls süchtig» macht (Georg Seeßlen) und die mediale Darstellung nackter Körper nicht mehr ungewöhnlich, sondern ganz alltäglich ist, erscheint der Sadomasochismus als interessantes «Lusterlebnis».

Die Autorin Regine U. Schricker nähert sich in ihrer Dissertation «Ohnmachtsrausch und Liebeswahn» dem Thema «Weiblichkeit und Masochismus» an, wobei sie der Frage nachspürt, wie «weibliche Unterwerfung kulturell besetzt ist», und wie die mediale Inszenierung vonstatten geht. Dabei analysiert sie fiktionale literarische und filmische Texte des 20. und 21. Jahrhunderts (aus den Jahren 1954-2004). Vor allem nordamerikanische, französische und deutschsprachige Texte werden herangezogen. Den Textanalysen stellt die Autorin einen einleitenden Teil voran, in dem sie zunächst ein Theoriegebäude entwirft, in dem psychoanalytische, literarische, feministische und rezeptionstheoretisch ausgerichtete Diskurse berücksichtigt werden. Ausgehend von Ricahrd von Krafft-Ebings, Sigmund Freuds und Theodor Reiks psychonalytischen Arbeiten zeigt die Autorin auf, wie Masochismus und Weiblichkeit in Relation zueinander gestellt werden können.

Sehr interessant ist auch die Analyse von «Venus im Pelz», Leopold von Sacher-Masochs Novelle, in der ein männlicher Masochist im Zentrum der Darstellung steht. Schließlich geht Regine Schricker der Frage nach, ob der Masochismus eine spezifisch weibliche Angelegenheit sei, wie es etwa die Konzepte der Psychoanalytikerinnen Helene Deutsch, Marie Bonaparte und Jeanne Lampl-de Groot nahe legen. Welche Positionen sind im feministischen Diskurs vorherrschend? Und welche Rolle spielt der weibliche Masochismus in der feministischen Film- und Literaturtheorie?

Im Hauptteil der Arbeit widmet sich die Autorin dann ausführlich elf literarischen und filmischen Texten, die sie nach unterschiedlichen Kriterien zusammenfasst. Luis Bunuels Film «Belle de jour» aus dem Jahre 1967 und Rainer Werner Fassbinders Fernsehfilm «Martha» aus dem Jahr 1974 etwa setzen sich intensiv mit dem Bürgertum und seinen Abgründen auseinander. Der voyeuristische weibliche Blick wird anhand von David Lynchs Film «Blue Velvet» (1986) und Elfriede Jelineks Roman «Die Klavierspielerin» (1983) thematisiert. In den Analysen von Elizabeth McNeills Erzählung «Nine and a Half Weeks» von 1978 (später sehr erfolgreich von Adrian Lynes mit Kim Basinger in der Hauptrolle verfilmt) und von Ingeborg Bachmanns 1971 erschienenem Roman «Malina» wird schließlich der Zusammenhang von Sprachlosigkeit und Begehren in den Mittelpunkt gestellt. Wie weibliche (zerstörte) Körper inszeniert werden, kann man gut anhand von Pauline Reages Roman «Geschichte der O» (1954) und Marina de Vans Film «In My Skin» (2002) nachvollziehen. Religiöse Opfer stehen in Lars von Triers «Breaking the Waves» (1996) und in M. Night Shyamalans «The Village» (2004) im Mittelpunkt. Zuletzt geht es um den Coming-out-Film einer Masochistin, Steven Shainbergs «Secretary» von 2002.

Die neue Studie «Ohnmachtsrausch und Liebenswahn» von Regine Schricker bietet fundierte Analysen zahlreicher literarischer und filmischer Texte, die man nach der Lektüre dieses Buches neu lesen kann. Mit ihrer Arbeit sensibilisiert sie für ein Thema, das in den Medien eine immer wichtigere Rolle spielt. Sprachlich klar und inhaltlich gehaltvoll bietet die Autorin dem Leser eine sehr gute Möglichkeit, sich ausführlich mit einem spannenden Thema auseinander zu setzen.

Regine U. Schricker geht dem Phänomen des weiblichen Masochismus in der Literatur und im Film sehr eingehend nach und zeigt fundiert die verschiedenen Ansätze auf, die hinter der Deutung des Zusammenhanges von Weiblichkeit und Masochismus stecken. Welche Rolle spielt eine labile Persönlichkeitsstruktur? Was bedeutet die Darstellung des weiblichen Masochismus für die weibliche Identität? Regine Schrickers Buch ist sehr gut gegliedert, und ihren wissenschaftlichen Ausführungen lässt sich hervorragend folgen. ■

Regine U. Schricker, Ohnmachtsrausch und Liebeswahn – Weiblicher Masochismus in Literatur und Film des 20. und 21. Jahrhunderts, 236 Seiten, Königshausen&Neumann Verlag, ISBN 9783826045165

.

.

.

.

.

.

.

.

Hilde Kernmayer (Hg.): «Schreibweisen Poetologien» (Bd.2)

.

Literarische Selbstreflexion österreichischer Autorinnen

Sigrid Grün

.

Der zweite Band aus der Reihe «Schreibweisen Poetologien» widmet sich dem Schreiben von 15 zeitgenössischen österreichischen Schriftstellerinnen. Jede Autorin reflektiert zunächst selbst über den persönlichen Schreibprozess, die bevorzugten Themen und eigene Verfahrensweisen. Dieses Nachdenken über das Schreiben vollzieht sich in Form von Essays, Reden, Interviews oder poetisch verdichteter Lyrik, wie etwa bei Gertrude Maria Grossegger, die das Schreiben mit dem «in den keller gehen» vergleicht: «ein muss und ein unbehagen zuerst / und dann ein tiefes eintauchen und ein nicht anders können / und ein nichts anderes können als das und ein nachschauen / und ein immerwährendes nachschauen was alles im keller ist und was alles / nicht mehr ist». Die Autorin beschreibt hier das Schreiben und liefert damit eine «Beschreibung der Beschreibung», wie sie an anderer Stelle formuliert: «kreiselsprache/ das schreiben kreist um die beschreibung der beschreibung.»

Der zweite Band aus der Reihe «Schreibweisen Poetologien» widmet sich dem Schreiben von 15 zeitgenössischen österreichischen Schriftstellerinnen. Jede Autorin reflektiert zunächst selbst über den persönlichen Schreibprozess, die bevorzugten Themen und eigene Verfahrensweisen. Dieses Nachdenken über das Schreiben vollzieht sich in Form von Essays, Reden, Interviews oder poetisch verdichteter Lyrik, wie etwa bei Gertrude Maria Grossegger, die das Schreiben mit dem «in den keller gehen» vergleicht: «ein muss und ein unbehagen zuerst / und dann ein tiefes eintauchen und ein nicht anders können / und ein nichts anderes können als das und ein nachschauen / und ein immerwährendes nachschauen was alles im keller ist und was alles / nicht mehr ist». Die Autorin beschreibt hier das Schreiben und liefert damit eine «Beschreibung der Beschreibung», wie sie an anderer Stelle formuliert: «kreiselsprache/ das schreiben kreist um die beschreibung der beschreibung.»

Die Germanistin Alice Boltenauer wiederum fügt dieser Beschreibungsschnecke noch eine weitere Windung hinzu, wenn sie in ihrem Kommentar zu Grosseggers poetologischem Gedicht die Beschreibung der Beschreibung der Beschreibung liefert.

So kompliziert kann es klingen, wenn sich Schriftstellerinnen Gedanken über die eigene Arbeit machen. Dabei ist es so kompliziert eigentlich nicht – man muss den Ausführungen der Autorinnen nur aufmerksam folgen und die jeweils nachfolgenden Kommentare und Analysen lesen, die verschiedene Literaturwissenschaftler verfasst haben, um den Zugang zum Werk der 15 zeitgenössischen Schriftstellerinnen zu erleichtern.

Neben weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus bekannten Autorinnen wie etwa Ilse Aichinger (*1921), Elfriede Jelinek (*1946) oder Kathrin Röggla (*1971) findet man auch Texte von Autorinnen, die nicht ganz so bekannt, aber im Hinblick auf ihre poetologischen Konzepte mindestens genau so interessant sind – und auf alle Fälle den Wunsch beim Leser wecken, sich vertieft mit ihrem Werk zu beschäftigen. Neben der bereits zitierten Gertrude Maria Grossegger (*1957), sind dies auch Elfriede Kern (*1950), Erika Kronabitter (*1959), Christa Nebenführ (*1960), Birgit Pölzl (*1959), Marianne Fritz (*1948), Lisa Spalt (*1970), Sissi Tax (*1954), Olga Flor (*1968), Marianne Gruber (*1944), Sabine Gruber (*1963) sowie Evelyn Schlag (*1951).

In ihrem Essay «Poetologien» setzt sich Elfriede Kern etwa mit der Schaffung einer Vielfalt von Identitäten im Internet auseinander. Wer ist man als Autor, wenn man alles und jeder sein kann? Mann oder Frau, oder keines von beiden?

Das Buch bietet einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der zeitgenössischen österreichischen (weiblichen) Literatur. Die den poetologischen (und poetischen) Texten nachgeordneten literaturwissenschaftlichen Analysen ergänzen und vertiefen dabei hervorragend. Für literaturwissenschaftlich Interessierte ein inspirierendes Buch, das sicher auch zur Beschäftigung mit außerhalb von Österreich eher unbekannten Autorinnen anregt.

Die Autorinnen reflektieren häufig normierte Sprachmustern und hinterfragen diese tradierten Sprach- und Denksysteme. Als Leser streift man durch die Textuniversen der Schriftstellerinnen und freut sich über das ungeheure sprachliche Potenzial, das hier – ganz abseits von leicht konsumierbarer Massenware – freigesetzt wird. Das Buch bietet einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der zeitgenössischen österreichischen (weiblichen) Literatur. Die den poetologischen (und poetischen) Texten nachgeordneten literaturwissenschaftlichen Analysen ergänzen und vertiefen dabei hervorragend. Für literaturwissenschaftlich Interessierte ein inspirierendes Buch, das sicher auch zur Beschäftigung mit außerhalb von Österreich eher unbekannten Autorinnen anregt. ●

Hilde Kernmayer (Hg.): Schreibweise Poetologien 2 – Zeitgenössische Literatur von Frauen, 472 Seiten, Milena Verlag, ISBN 978-3852861920

.

.

.

Kerstin Decker: «Lou Andreas-Salomé – Der bittersüße Funke Ich»

.

Die Frau, die Nietzsche den Schlaf raubte

Sigrid Grün

.

Lou Andreas-Salomé war eine der ungewöhnlichsten Frauen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Nietzsche, Rilke, Wedekind und Freud lagen ihr zu Füßen. Schließlich heiratete die emanzipierte Lou aber den Orientalisten Friedrich Carl Andreas, der sich für seine Angebetete sogar ein Messer in die Brust gerammt hatte, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass er es ernst meinte. (Die Ehe mit Andreas wurde allerdings nur unter der Bedingung akzeptiert, mit dem 15 Jahre älteren Mann nie das Bett teilen zu müssen… ) Nietzsche und dessen Freund Paul Rée verzehrten sich nach der jungen Intellektuellen, die zahlreiche Bücher (u.a. über Ibsen, Nietzsche und Rilke) sowie Essays verfasste und sich als Psychoanalytikerin betätigte.

Lou Andreas-Salomé war eine der ungewöhnlichsten Frauen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Nietzsche, Rilke, Wedekind und Freud lagen ihr zu Füßen. Schließlich heiratete die emanzipierte Lou aber den Orientalisten Friedrich Carl Andreas, der sich für seine Angebetete sogar ein Messer in die Brust gerammt hatte, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass er es ernst meinte. (Die Ehe mit Andreas wurde allerdings nur unter der Bedingung akzeptiert, mit dem 15 Jahre älteren Mann nie das Bett teilen zu müssen… ) Nietzsche und dessen Freund Paul Rée verzehrten sich nach der jungen Intellektuellen, die zahlreiche Bücher (u.a. über Ibsen, Nietzsche und Rilke) sowie Essays verfasste und sich als Psychoanalytikerin betätigte.

Wer war diese Frau, die exakt am 12. Februar vor 150 Jahren in St. Petersburg das Licht der Welt erblickte? Die promovierte Philosophin Kerstin Decker, die zuletzt eine Biografie über Else-Lasker Schüler verfasst hat, nähert sich in diesem hervorragend recherchierten und sprachmächtigen Buch der Ausnahmeerscheinung und «Sammlerin seltener, kostbarer Ichs», Lou Andreas-Salomé.

Bereits als Kind begehrte Lou gegen auferlegte Zwänge auf. Die Tochter des Generals Gustav von Salomé, des Gründers der deutsch-reformierten Kirche in Russland, weigerte sich, konfirmiert zu werden! Bereits in jungen Jahren brachte sie ihre Eltern mit ihren weitaus älteren Verehrern in Verlegenheit, die sich bis zur Verzweiflung steigerte. Diese Frau konnte man offensichtlich nicht bändigen. Doch was genau war es, das die männliche Intelligenzia der Jahrhundertwende vom Hocker riss? Wie kann man die unglaubliche Faszination, die diese Frau schon als Jugendliche auf «denkende» Männer ausübte, erklären?

Kerstin Decker lässt Lou Andreas-Salomé und die ihr Verfallenen häufig selbst zu Wort kommen. In Briefen, Tagebucheintragungen und natürlich in ihren Büchern. Und langsam wird eine Frau sichtbar, die ihrer Zeit weit voraus war, weil sie sich nicht um die bürgerlichen Konventionen kümmerte, die sie in Ketten hätten legen können. Die Tochter aus gutem Hause konnte es sich schließlich auch leisten. Sie wuchs in einem intellektuell anregenden Klima auf, das es ihr später ermöglichte, auch mit Geistesgrößen, die weitaus älter als sie waren, souverän umzugehen. Stets war sie auf der Suche nach geistigem Austausch – im Alter von 18 Jahren war sie beispielsweise von dem protestantischen Pastor Hendrik Gillot fasziniert, mit dem sie die unterschiedlichsten Themen besprach. Und wie sollte es anders sein: Der 25 Jahre ältere Gillot verfiel seiner jungen Schülerin und wollte sogar die Scheidung von seiner langjährigen Frau einreichen, um Lou zu heiraten. Der holländische Pastor reihte sich damit als erster in eine Reihe von willigen Heiratskandidaten ein, die die gebildete junge Frau abblitzen ließ.

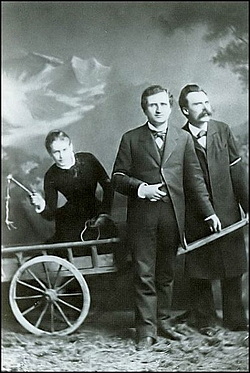

Die Philosophie vor den Wagen der Emanzipation gespannt: Lou Andreas-Salomé, Paul Reé, Friedrich Nietzsche

Als Lou 1882 nach Rom reiste, um im warmen Klima ein Lungenleiden zu kurieren, traf sie dort – ausgerechnet im Petersdom! – auf Nietzsche, der der Frau mit der raschen Auffassungsgabe sofort verfiel. Genau so wie schon vorher sein Freund Paul Rée. Aus diesem Jahr stammt auch eine Fotografie, die sich (neben vielen anderen Aufnahmen) im Buch befindet: Die beiden Philosophen Rée und Nietzsche sind vor einen Holzwagen gespannt, auf dem die junge Lou bewaffnet mit einer Peitsche sitzt. Die Idee für diese inszenierte Aufnahme stammte übrigens von Nietzsche!

Auch die Berliner Jahre in den 1880er Jahren brachten zahlreiche Freundschaften und Bekanntschaften mit prominenten Geistesgrößen mit sich. Gerhart Hauptmann, Frank Wedekind und Maximilian Harden sind nur wenige derjenigen Männer, mit denen sie in regem geistigem Austausch stand. Und schließlich, «das Leben als Trivialroman» – Lou lernt in einer Pension den Orientalisten Friedrich Carl Andreas kennen, der ihr – wie könnte es anders sein – sofort verfällt. Nach einem spektakulären Selbstmordversuch vor den Augen der Angebeteten willigt sie in die Ehe ein. Die Ehe ließ die junge Frau zwar etwas zur Ruhe kommen – in ihrem Haus «Loufried» baute sie sogar Gemüse an und züchtete Hühner –, doch die geistige Betätigung blieb doch im Vordergrund. Kurz vor der Jahrhundertwende lernte Lou in München den jungen Rilke kennen und übte einen starken Einfluss auf ihn aus – so stark, dass er sein Frühwerk in den Müll warf und der großartige Dichter wurde, den wir heute schätzen. Die Russlandreisen, die Rilke mit Lou unternahm, prägten ihn nachhaltig. Einfühlsam beschreibt Decker, wie Lou viele Jahre später den recht frühen Tod Rilkes erlebte.

Kerstin Decker zeichnet in dieser Biografie Lou Andreas-Salomés ein differenziertes und nuanciertes Bild einer beeindruckenden Frau. Zahlreiche Zitate lassen die Stimmung der damaligen Zeit lebendig werden und werfen ein neues Licht auf das Werk zahlreicher bekannter Dichter und Denker, wie Rilke und Nietzsche.

Und dann, 1911, lernte Andreas-Salomé schließlich Freud kennen, der ihr in ihren letzten 25 Lebensjahren zur wichtigen Bezugsperson wurde. Lou wurde Psychoanalytikerin und eröffnete 1915 in ihrem «Loufried» die erste psychoanalytische Praxis Göttingens. Sie praktizierte bis ins hohe Alter. 1930 verstarb ihr Ehemann, sieben Jahre später, Anfang Februar 1937 erwacht sie nicht mehr. Die Welt hatte eine außergewöhnlich Frau verloren, die viele Denker des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflusste.

Kerstin Decker zeichnet in dieser Biografie Lou Andreas-Salomés ein differenziertes und nuanciertes Bild einer beeindruckenden Frau. Zahlreiche Zitate lassen die Stimmung der damaligen Zeit lebendig werden und werfen ein neues Licht auf das Werk zahlreicher bekannter Dichter und Denker, wie Rilke und Nietzsche. Eine einfühlsame Biografie, die sich der Ausnahmeerscheinung Lou Andreas-Salomé in respektvoller Weise annähert. ■

Kerstin Decker: Lou Andreas-Salomé – Der bittersüße Funke Ich, 360 Seiten, Propyläen Verlag, ISBN 978-3549073841

.

.

Simone Frieling: «Im Zimmer meines Lebens»

.

Autorinnen zwischen Einsamkeit und Geselligkeit

Sigrid Grün

.

Zehn biografische Essays über Autorinnen des 20. und ausgehenden 19. Jahrhunderts enthält der neue Band «Im Zimmer meines Lebens» von Simone Frieling. Porträtiert werden Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Gertrude Stein, Marina Zwetajewa, Natalia Ginzburg, Sylvia Plath, Anne Sexton, Else Lasker-Schüler, Elisabeth Langgässer und Kate Millett. Fast jede Autorin ist auch auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen.

Zehn biografische Essays über Autorinnen des 20. und ausgehenden 19. Jahrhunderts enthält der neue Band «Im Zimmer meines Lebens» von Simone Frieling. Porträtiert werden Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Gertrude Stein, Marina Zwetajewa, Natalia Ginzburg, Sylvia Plath, Anne Sexton, Else Lasker-Schüler, Elisabeth Langgässer und Kate Millett. Fast jede Autorin ist auch auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen.

Im Mittelpunkt steht das weibliche Schreiben – und vor allem der Ort des künstlerischen Schaffens. Und diese Orte sind sehr verschieden: Vom legendären Arbeitszimmer Gertrude Steins, das voller Gemälde bekannter Künstler (u.a. Cezanne und Picasso) hing, über das gemütliche Sofa Natalia Ginzburgs bis hin zum kargen Küchentisch, an dem Marina Zwetajewa nachts schrieb, ganz benommen vom Hunger, der ihr eigenes Leben und das ihre Kinder tagtäglich bedrohte. Virginia Woolfs in „A Room of One’s own“ formulierte Forderung nach Geld und einem eigenen Zimmer sahen nur die wenigsten der hier Porträtierten erfüllt.

Die schwierige, bisweilen aussichtslose Situation, in der Frauen steckten, die ihr Leben nicht nur der Kunst, sondern auch ihren Kindern verschrieben hatten, kann Simone Frielings Buch «Im Zimmer meines Lebens» bewegend schildern.

Aber selbst wenn das Leben der Autorinnen finanziell einigermaßen abgesichert war, bedeutete dies noch lange nicht, dass sie problemlos schreiben konnten. Oft plagten sie Zweifel, meist war es kaum zu bewerkstelligen, den Spagat zwischen Familie und Schreiben zu schaffen. Und das 20. Jahrhundert brachte zwei Weltkriege, Hungersnöte und Verfolgung mit sich. Viele der vorgestellten Autorinnen mussten ins Exil, viele verloren ihre Männer – oder wie Marina Zwetajewa ihr Kind, das ein Opfer des Hungers wurde. Und fast die Hälfte der hier porträtierten Schriftstellerinnen zerbrach am Leben und beging Selbstmord.

Diese schwierige, bisweilen aussichtslose Situation, in der Frauen steckten, die ihr Leben nicht nur der Kunst, sondern auch ihren Kindern verschrieben hatten, kann Simone Frieling bewegend schildern. Schnell wird klar, dass das 20. Jahrhundert, das für Künstler ohnehin eine schwierige Zeit war, gerade für schreibende Frauen eine kaum zu bewältigende aber auch eine ausgesprochen produktive Phase war. Einige der vorgestellten Frauen sind deshalb auch zu Recht zu Ikonen der Frauenbewegung geworden. ■

Simone Frieling: Im Zimmer meines Lebens – Biografische Essays über Sylvia Plath, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Marina Zwetajewa u.a., 144 Seiten, Edition Ebersbach, ISBN 9783869150277

.

.

.

.

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman: «Schweiz schreiben»

.

Literarische (De)Konstruktion des Mythos Schweiz

Sigrid Grün

.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Die nationalen Mythen prägen bis heute das Geschichtsbewusstsein der Schweiz und tragen damit als identifikationsstiftende Gebilde zum Zusammenhalt bei, was bei einer Nation, die vier Sprachen und vier Kulturen verbindet, ein Kunststück ist. Umso interessanter ist es deshalb auch, einen Blick auf den Konstruktcharakter der zentralen Schweizer Mythen zu werfen und die zahlreichen Dekonstruktionsprozesse zu analysieren, die v.a. in der zeitgenössischen Schweizer Literatur (insbesondere nach 1945) eine außerordentlich wichtige Rolle spielen.

Im vorliegenden, von Jürgen Barkhoff und Valerie Hefferman herausgegebenen Band wird genau dies gemacht: «Schweiz schreiben» ist die Zusammenfassung der Ergebnisse einer Tagung, die im Oktober 2006 in Irland (in und um Dublin) unter dem Titel «Mythos Schweiz. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Schweizerischen in der Gegenwart» stattfand. An drei Tagen versuchten sich Schweizer Autoren und Auslandsgermanisten dem Thema «Die Lage der Schweiz in der Literatur, und die Lage der Literatur in der Schweiz» anzunähern.

Herausgekommen ist ein ungeheuer gehaltvolles und spannendes Buch, das identifikatorische Prozesse sichtbar macht und exakte Analysen zentraler Schweizer Mythen bietet.

Im Mittelpunkt stehen folgende Mythen und deren (De)Konstruktion: Mythos Schweizerliteratur, Mythos Alpen, Mythos Eidgenossenschaft, Mythos Sonderfall, Mythos Multikulturalität, Mythos literarischer Gegendiskurs sowie der Mythos Irland. Beim Letztgenannten zielt die Bezugnahme auf die Gemeinsamkeiten der beiden Staaten. Sowohl die Schweiz als auch Irland sind durch ihre Randständigkeit (in Europa) gekennzeichnet. Der Inselcharakter ist einmal geographisch, einmal politisch bedingt. Beide Staaten stehen für Unabhängigkeit – während Irland seine Eigenständigkeit gegenüber Großbritannien allerdings in einem erbitterten Unabhängigkeitskampf immer wieder behaupten musste, sind die Ursprünge der «bewaffneten Neutralität» der Schweiz beim Wiener Kongress von 1815 zu suchen, auch wenn diese eher auferlegte Neutralität angesichts der Gründungsmythen Bundesbrief und Rütlischwur schon viel früher vermutet werden.

Im Bereich der Literatur werden Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt als die Mythenzertrümmerer schlechthin gehandelt. Peter von Matt erklärt, welche Motive zentral sind und schlägt einen Bogen zu früheren Werken der Schweizer Literatur. Das «schuldige Kollektiv» ist hier von großer Bedeutung – man denke nur mal an Gotthelfs «Schwarze Spinne» und an Dürrenmatts «Besuch der alten Dame».

Doch auch der «Mythos literarischer Gegendiskurs» wird an anderer Stelle thematisiert. Die Schweizer Literatur greift nämlich immer wieder die Politik des Landes auf und entwickelt einen – nicht immer fruchtbaren – Gegendiskurs, wie Elsbeth Pulver betont: «Die Vorstellung einer anderen, besseren Schweiz mit den Intellektuellen als Herolden und Sachwaltern, sie löst die Beklemmung nicht; sie droht sie zu zementieren.»

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen!

Die jüngere Schrifstellergeneration – beispielsweise Zoe Jenny, Ruth Schweikert und Peter Stamm – scheint für eine eher «unschweizerische Schweizerliteratur» (Valerie Hefferman) zu stehen. Doch trifft dies tatsächlich zu?

Zur besonderen Beziehung Schweiz – Irland wird die Literatur der in Irland lebenden Schweizer Autorin Gabrielle Alioth aufgegriffen. Neben Alioth haben übrigens mehrere Schweizer Gegenwartsautoren auf der grünen Insel ein neues Zuhause gefunden, u.a. Rolf Lappert und Hansjörg Schertenleib.

«Schweiz schreiben» ist ein facettenreicher und gehaltvoller Band, der sich auf eine äußerst interessante Weise mit der Schweiz auseinandersetzt. Hier wird das Bröckeln zentraler Schweizer Mythen aufgezeigt und ein Schweizbild entworfen, das nicht nur auf der «Heidi-Land»-Idylle basiert, sondern auch Krisen integriert. Sehr zu empfehlen! ■

Jürgen Barkhoff / Valerie Hefferman (Hrsg.), Schweiz schreiben – Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, 320 Seiten, De Gruyter Verlag, ISBN 9783484108127

.

.

.

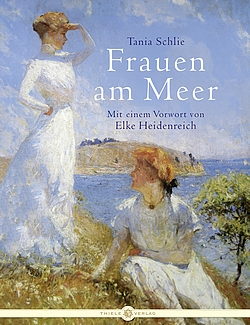

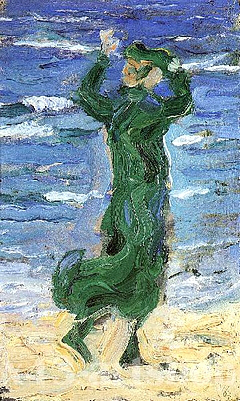

Tania Schlie: «Frauen am Meer»

.

Sinnlich-fröhlich-nüchtern-düster-verträumte Impressionen

Sigrid Grün

.

Das Umschlagsbild (Frank Weston Bensons «Sommer» von 1909) und der Entstehungszeitraum der meisten Bilder in Tania Schlies «Frauen am Meer» legen es nahe: Dieser schöne Bildband enthält vor allem Werke des Impressionismus. Die Farben sind das primäre Gestaltungsmittel, die Künstler malten <pleinair> – unter freiem Himmel –, das natürliche Licht spielte eine wichtige Rolle. Neben Werken von bekannten Impressionisten wie Auguste Renoir und natürlich auch Claude Monet findet man allerdings auch unbekanntere Künstler, wie z.B. Benson. Aber auch andere Stile und Epochen spielen eine Rolle. Picasso, Munch und Beckmann sind ebenso vertreten wie Salvador Dali, Frida Kahlo oder Henri Matisse. Unbekanntere Maler, wie z.B. der US-amerikanische Realist Winslow Homer oder William Henry Margetson werden entsprechend gewürdigt. Die Autorin Tania Schlie hat eine abwechslungsreiche und ausgesprochen gelungene Mischung zusammengestellt, die das Thema in sämtlichen Facetten ausleuchtet.

Das Umschlagsbild (Frank Weston Bensons «Sommer» von 1909) und der Entstehungszeitraum der meisten Bilder in Tania Schlies «Frauen am Meer» legen es nahe: Dieser schöne Bildband enthält vor allem Werke des Impressionismus. Die Farben sind das primäre Gestaltungsmittel, die Künstler malten <pleinair> – unter freiem Himmel –, das natürliche Licht spielte eine wichtige Rolle. Neben Werken von bekannten Impressionisten wie Auguste Renoir und natürlich auch Claude Monet findet man allerdings auch unbekanntere Künstler, wie z.B. Benson. Aber auch andere Stile und Epochen spielen eine Rolle. Picasso, Munch und Beckmann sind ebenso vertreten wie Salvador Dali, Frida Kahlo oder Henri Matisse. Unbekanntere Maler, wie z.B. der US-amerikanische Realist Winslow Homer oder William Henry Margetson werden entsprechend gewürdigt. Die Autorin Tania Schlie hat eine abwechslungsreiche und ausgesprochen gelungene Mischung zusammengestellt, die das Thema in sämtlichen Facetten ausleuchtet.

Die Bilder sind sinnlich, fröhlich, nüchtern, düster oder verträumt. Darin spiegeln sich auch die vielfältigen Betrachtungsweisen des Meeres. Im Mittelpunkt steht hier stets die besondere Beziehung zwischen Frauen und dem Meer. Dieses Verhältnis ist nämlich ein gänzlich anderes, als das zwischen Männern und dem Meer. Während das Meer bei Männern eher mit Macht und Kampf assoziiert wird, schätzen Frauen die Stille und die Weite. Sie halten sich gerne alleine oder gemeinsam mit anderen Frauen am Meeressaum auf, während Männer eher auf hoher See zu finden sind. Diese besondere Beziehung wird bereits im Vorwort von Elke Heidenreich aufgegriffen.

«Frauen am Meer» ist auch ein sehr persönliches Buch. Die Autorin ist selbst eine große Liebhaberin des Meeres – und das spürt man als Leser und Betrachter auch. Elke Heidenreich erläutert im Vorwort ebenfalls ihre persönliche Beziehung zum Meer. Bei beiden Frauen, Schlie und Heidenreich, spielen Kindheitserinnerungen ans Meer eine entscheidende Rolle.

Die Autorin gliedert das Buch in verschiedene Kapitel, in denen die unterschiedlichen Facetten des Meeres zum Ausdruck kommen. So geht es zum Beispiel um den «Meeressaum als Ort der Besinnung» oder um die «Verheißungen des Meeres». Es geht um die «heilende Kraft des Meeres» und um die Wehmut, um das «Meer als Beruf» (auch für Frauen!) und um das Meer als «Ort der Mythologie. Bald wird klar, dass mit dem Meer die unterschiedlichsten Emotionen verknüpft sind. Dies wird auch durch die Texte betont. Tania Schlies Band enthält nämlich nicht nur Bildbeschreibungen, sondern auch zahlreiche Zitate. In Gedichten, Romanen, Briefen u.v.m. spielt das Thema «Frauen am Meer» eine wichtige Rolle.

Die sorgfältig ausgewählten Zitate und die herrlich unverkopften, eher intuitiven Bildbeschreibungen ergänzen die zahlreichen Abbildungen hervorragend. Auch die Druckqualität und Aufmachung des Buches lassen keine Wünsche offen.

Das Buch richtet sich nicht an den vornehmlich kunsthistorisch Interessierten, sondern eher an den passionierten Laien, der in der Betrachtung inspirierender Bilder schwelgen und poetische Texte lesen möchte. Es ist ein klassischer Geschenkband, der die Sehnsucht nach dem Meer vorübergehend stillen oder auch erst recht entfachen kann. Auf alle Fälle vermag es dem/r lesenden Betrachter/in viele schöne Stunden zu schenken. ■

Tania Schlie, Frauen am Meer, Bildband (Mit einem Vorwort von Elke Heidenreich), Thiele Verlag, 160 Seiten, ISBN 978-3851790986

.

.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»

.

Ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»

.

Dr. Karin Afshar (Literatur)

Dr. Karin Afshar (Literatur)

Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt als Herausgeberin, Lektorin und Publizistin in Frankfurt – – Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

Thomas Binder (Schach)

Thomas Binder (Schach)

Geb. 1961, Diplom-Ingenieur, aktiver Schach-Spieler und -Trainer, Co-Autor des Wikipedia-Schach-Portals, lebt als EDV-Berater in Berlin – – Thomas Binder im Glarean Magazin

.

.

Christian Busch (Musik/Literatur)

Christian Busch (Musik/Literatur)

Geb. 1968 in Düsseldorf/D, Studium der Germanistik, Romanistik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn, jahrelange Musik-Erfahrung in verschiedenen Chören, arbeitete als Lehrer in Frankreich, Südafrika und Deutschland, lebt Düsseldorf – – Christian Busch im Glarean Magazin

.

.

Bernd Giehl (Literatur)

Bernd Giehl (Literatur)

Geb. 1953 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, zahlreiche schriftstellerische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim – – Bernd Giehl im Glarean Magazin

.

.

.

Sigrid Grün (Literatur)

Sigrid Grün (Literatur)

Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft, derzeit Promovierung, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals – – Sigrid Grün im Glarean Magazin

.

.

.

Michael Magercord (Musik/Literatur)

Michael Magercord (Musik/Literatur)

Geb. 1962, früher als Journalist bei der Berliner Tageszeitung taz und als «Stern»-Korrespondent in Peking tätig, verschiedene Buchpublikationen, lebt als Feature-Autor und Reporter des Hörfunks in Prag/Tschechien – – Michael Magercord im Glarean Magazin

.

.

Günter Nawe (Literatur)

Günter Nawe (Literatur)

Geb. 1940 in Oppeln/D, von 1962 bis zur Pensionierung 2005 Mitarbeiter eines Kölner Zeitungsverlags, danach freischaffend u.a. als Pressesprecher eines großen Kölner Chores und Buchrezensent für Print- & Online-Medien – – Günter Nawe im Glarean Magazin

.

.

Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)

Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)

Geb. 1974 in Hildesheim/D, Studium der Germanistik und Anglistik, bis 2007 Lehrauftrag an der TU Braunschweig, langjährige Erfahrung als freier Rezensent verschiedener niedersächsischer Tageszeitungen sowie als Solist und Chorist, derzeit Angestellter in der Erwachsenenbildung – – Wolfgang-Armin Rittmeier im Glarean Magazin

.

.

Dr. Mario Ziegler (Schach)

Dr. Mario Ziegler (Schach)

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach. Mario Ziegler im Glarean Magazin

.

.

.

Wendelin Schmidt-Dengler: «Bruchlinien»

.

Das Spezifische österreichischer Literatur-Texte

Sigrid Grün

.

Die Frage nach Besonderheiten der österreichischen Literatur wird in der Germanistik gerne und oft diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Wendelin Schmidt-Dengler spürt dieser Frage in seiner Untersuchung «Bruchlinien» ebenfalls nach, verzichtet aber auf den ohnehin vermessenen Anspruch, sie pauschal zu beantworten.

Die Frage nach Besonderheiten der österreichischen Literatur wird in der Germanistik gerne und oft diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Wendelin Schmidt-Dengler spürt dieser Frage in seiner Untersuchung «Bruchlinien» ebenfalls nach, verzichtet aber auf den ohnehin vermessenen Anspruch, sie pauschal zu beantworten.

Eine österreichische Literatur schlechthin existiert nämlich nicht. Vielmehr geht es Autor Schmidt-Dengler darum, die Besonderheiten einzelner Texte herauszuarbeiten. Das Interessante an der Literatur sind nämlich nicht unbedingt die Gemeinsamkeiten, sondern die Differenzen, eben die «Bruchlinien».

Bereits 1995 wurde «Bruchlinien» erstmals veröffentlicht. Diese «Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990» sind nun in einer geringfügig ergänzten Neuausgabe erschienen. Und das Buch des 2008 verstorbenen österreichischen Literaturwissenschaftlers enthält genau das, was der Untertitel verspricht: Vortragsmanuskripte zu Vorlesungen, die der ehemalige Vorstand des Instituts für Germanistik der Universität Wien und Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek zwischen 1982 und 1994 an der Universität Wien gehalten hat. Die Texte zur zeitgenössischen österreichischen Literatur sind entsprechend lebendig und an der gesprochenen Sprache orientiert. Diese Besonderheit macht das Buch zu einem unvergleichlichen Vergnügen, denn immer wieder blitzen Schmidt-Denglers feiner Humor und seine Leidenschaft für Literatur hervor.

Zu Beginn führt der Autor in die Materie ein. Er begründet, warum er sich ausgerechnet dem Zeitraum zwischen 1945 und 1990 widmet. Der Beginn des Analysezeitraums liegt nahe. Der Krieg erforderte eine Neuorientierung. War das wirklich so? Und inwiefern? Was unterschied den Neuanfang von der Nachkriegsliteratur in Deutschland? Diese und viele weitere Fragen versucht der Autor zu beantworten.

In den «Bruchlinien» wird der gesamte Literaturbetrieb beleuchtet. Neben einzelnen Büchern, die Schmidt-Dengler besonders beachtenswert erschienen, geht er auch auf einzelne Verlage, Zeitschriften (z.B. «Der Plan», «Stimmen der Gegenwart» etc.) und natürlich auf geschichtliche und politische Entwicklungen ein. Denn die Literaten lebten in den seltensten Fällen in einem Elfenbeinturm und setzten sich gerade in Österreich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Oft kritisch – Thomas Bernhard ist dafür wohl das prominenteste Beispiel. Und sein Tod im Jahre 1989 markiert schließlich auch den Schlusspunkt von Schmidt-Denglers Ausführungen. Denn mit Bernhard ging eine Ära zu Ende.

Neben Thomas Bernhard analysiert der prominente Literaturwissenschaftler in seinen Vorlesungen auch viele weitere bekannte Autoren, beispielsweise Elias Canetti (nicht «Die Blendung», sondern eine seiner autobiographischen Schriften, nämlich «Die gerettete Zunge»), H.C. Artmann, Ernst Jandl, Ingeborg Bachmann, Heimito von Doderer, Marlen Haushofer, Peter Handke, Josef Winkler u.v.m.

Doch auch unbekanntere Autoren, die in seinen Augen zu wenig Beachtung geschenkt bekommen haben (z.B. Werner Kofler) werden gewürdigt. Schmidt-Dengler geht dabei chronologisch vor. So lassen sich Entwicklungen auch sehr gut nachvollziehen. Innerhalb mancher Zeitabschnitte (1970-1980) widmet er sich einem Buch pro Jahr. Die lebendig gestalteten Textanalysen regen den Leser zur weiteren Beschäftigung mit der Materie an und bieten eine gute Diskussionsgrundlage. Ich persönlich habe auf alle Fälle richtig Lust auf die Primärliteratur bekommen.

Fazit: Wendelin-Schmidt Denglers Vorlesungen sind eine wunderbare Einführung in die österreichische Nachkriegsliteratur. Sie machen Lust auf Literatur, da in jedem Satz die lebendige Leidenschaft des Autors für die Materie aufscheint. Ein Buch, das sich auf wohltuende Weise vom verschnarchten Akademikergefasel abhebt, das die Literaturwissenschaft leider immer noch im Griff hat. ■

Wendelin Schmidt-Dengler, Bruchlinien, Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990, 560 Seiten, Residenz Verlag, ISBN 9783701731794

.

Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft in Regensburg und Oldenburg, derzeit Promovierung in Vergleichender Kulturwissenschaft, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals

.

.

.

.

leave a comment