Simone Frieling: «Im Zimmer meines Lebens»

.

Autorinnen zwischen Einsamkeit und Geselligkeit

Sigrid Grün

.

Zehn biografische Essays über Autorinnen des 20. und ausgehenden 19. Jahrhunderts enthält der neue Band «Im Zimmer meines Lebens» von Simone Frieling. Porträtiert werden Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Gertrude Stein, Marina Zwetajewa, Natalia Ginzburg, Sylvia Plath, Anne Sexton, Else Lasker-Schüler, Elisabeth Langgässer und Kate Millett. Fast jede Autorin ist auch auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen.

Zehn biografische Essays über Autorinnen des 20. und ausgehenden 19. Jahrhunderts enthält der neue Band «Im Zimmer meines Lebens» von Simone Frieling. Porträtiert werden Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Gertrude Stein, Marina Zwetajewa, Natalia Ginzburg, Sylvia Plath, Anne Sexton, Else Lasker-Schüler, Elisabeth Langgässer und Kate Millett. Fast jede Autorin ist auch auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen.

Im Mittelpunkt steht das weibliche Schreiben – und vor allem der Ort des künstlerischen Schaffens. Und diese Orte sind sehr verschieden: Vom legendären Arbeitszimmer Gertrude Steins, das voller Gemälde bekannter Künstler (u.a. Cezanne und Picasso) hing, über das gemütliche Sofa Natalia Ginzburgs bis hin zum kargen Küchentisch, an dem Marina Zwetajewa nachts schrieb, ganz benommen vom Hunger, der ihr eigenes Leben und das ihre Kinder tagtäglich bedrohte. Virginia Woolfs in „A Room of One’s own“ formulierte Forderung nach Geld und einem eigenen Zimmer sahen nur die wenigsten der hier Porträtierten erfüllt.

Die schwierige, bisweilen aussichtslose Situation, in der Frauen steckten, die ihr Leben nicht nur der Kunst, sondern auch ihren Kindern verschrieben hatten, kann Simone Frielings Buch «Im Zimmer meines Lebens» bewegend schildern.

Aber selbst wenn das Leben der Autorinnen finanziell einigermaßen abgesichert war, bedeutete dies noch lange nicht, dass sie problemlos schreiben konnten. Oft plagten sie Zweifel, meist war es kaum zu bewerkstelligen, den Spagat zwischen Familie und Schreiben zu schaffen. Und das 20. Jahrhundert brachte zwei Weltkriege, Hungersnöte und Verfolgung mit sich. Viele der vorgestellten Autorinnen mussten ins Exil, viele verloren ihre Männer – oder wie Marina Zwetajewa ihr Kind, das ein Opfer des Hungers wurde. Und fast die Hälfte der hier porträtierten Schriftstellerinnen zerbrach am Leben und beging Selbstmord.

Diese schwierige, bisweilen aussichtslose Situation, in der Frauen steckten, die ihr Leben nicht nur der Kunst, sondern auch ihren Kindern verschrieben hatten, kann Simone Frieling bewegend schildern. Schnell wird klar, dass das 20. Jahrhundert, das für Künstler ohnehin eine schwierige Zeit war, gerade für schreibende Frauen eine kaum zu bewältigende aber auch eine ausgesprochen produktive Phase war. Einige der vorgestellten Frauen sind deshalb auch zu Recht zu Ikonen der Frauenbewegung geworden. ■

Simone Frieling: Im Zimmer meines Lebens – Biografische Essays über Sylvia Plath, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Marina Zwetajewa u.a., 144 Seiten, Edition Ebersbach, ISBN 9783869150277

.

.

.

.

Simone Frieling (Hrsg.): «Die Lyrik des Abendlandes»

.

Guter erster Lyrik-Überblick

Bernd Giehl

.

Das ist frech, das ist rotzfrech – die Lyrik des Abendlandes in einem Band versammeln zu wollen! Und der Herausgeber heißt nicht etwa Emil Staiger oder Joachim Kaiser oder wenigstens Marcel Reich-Ranicki, der Herausgeber ist eine Herausgeberin und heißt Simone Frieling. Simone wer?

Das ist frech, das ist rotzfrech – die Lyrik des Abendlandes in einem Band versammeln zu wollen! Und der Herausgeber heißt nicht etwa Emil Staiger oder Joachim Kaiser oder wenigstens Marcel Reich-Ranicki, der Herausgeber ist eine Herausgeberin und heißt Simone Frieling. Simone wer?

Gedichte aus 2’500 Jahren von Griechenland bis Großbritannien auf 500 Seiten – mein gelehrter Freund E. schüttelt nur stumm den Kopf. In seinem Regal steht eine vierbändige Ausgabe englischer und amerikanischer Lyrik; jeder Band so dick wie die «Lyrik des Abendlandes» von Frieling. Kann das gutgehen? Nein, sagt E., das ist unmöglich.

Aber man muss ja nicht gar so hohe Maßstäbe anlegen wie mein Freund, der ein ganzes Bücherregal mit Lyrik in seinem Wohnzimmer stehen hat. Jemand, der in der Lyrik der Welt zuhause ist, wird sich wahrscheinlich kaum eine Anthologie wie die «Lyrik des Abendlandes» ins Regal stellen. Die ist wahrscheinlich eher für Normalsterbliche wie Sie und mich gedacht, die zwar Interesse an Lyrik haben, aber keine Spezialisten sind.

Für wen ist das Buch aber dann gedacht? Wahrscheinlich doch am ehesten für Leute, die sich für Gedichte interessieren und auch schon ein wenig Ahnung von ihnen haben. Für Bildungsbürger also, die wissen, dass es nicht unbedingt das Kennzeichen von Gedichten ist, dass sie sich reimen. Die also auch nicht zu jedem runden Geburtstag eines Bekannten ein Poem verfassen und vortragen. Für die ist das Buch tatsächlich eine Fundgrube. Natürlich kann man die Auswahl eines Herausgebers – oder wie in diesem Fall einer Herausgeberin – immer kritisieren. Hätte also zum Beispiel nicht auch ein Stück aus den «Metamorphosen» von Ovid in diese Anthologie hineingehört? Oder das berühmte Gedicht von John Donne, das mit den Worten beginnt: «No man is an island entire of the sea?» Darf das wirklich fehlen? Paul Celan ist auch nur mit seinem bekanntesten (und vermutlich auch verständlichsten) Gedicht, der «Todesfuge» vertreten. Hätte nicht auch «Tenebrae» in eine solche Auswahl gehört? Oder «Spät und Tief»? T.S. Eliot muss natürlich vorkommen, aber muss es wirklich ein Katzengedicht aus «Old Possum’s Book of Practical Cats» sein? (in meiner Ausgabe der «Collected Poems» von 1974 sind die nicht einmal enthalten.) Sicher, das «Wüste Land» oder die «Vier Quartette» sind lang, aber den Werken von Friedrich Schiller, von dem die Herausgeberin selbst sagt (S. 477), er sei «kein großer Lyriker» gewesen, hat sie immerhin dreißig Seiten eingeräumt.

Das ist überhaupt der Mangel des Buches, wenn man denn bei einer so subjektiven Anthologie überhaupt von Mängeln reden will. 25 Seiten für Goethe, 30 für Schiller, das macht dann schon 55 Seiten für zwei sicher große, aber doch recht bekannte Dichter. Und das in einer Anthologie, die – ich muss es noch einmal sagen – gerade einmal 500 Seiten für 2500 Jahre Dichtung Platz hat. Und wenn man Nachwort und Inhaltsverzeichnisse abzieht, sind es gerade einmal 475 Seiten. Da fehlt dann natürlich der Platz für Gedichte, die ein anderer (in diesem Fall also der Rezensent) gern in diesem Buch läse. Besonders bei den zeitgenössischen Dichtern wird es eng.

Aber ich will nicht päpstlicher sein als Benedikt XVI. Und so gebe ich gern zu, dass mir das Buch gefällt. Zumindest für einen ersten Überblick ist es sehr gut geeignet, denn – seien wir ehrlich – wer (außer meinem schon erwähnten Freund E.) kennt sich gleichermaßen gut in der antiken wie der Lyrik der englischen Renaissance (William Shakespeare, George Herbert, Ben Johnson) oder der Lyrik des Barock (Martin Opitz, John Milton, Andreas Gryphius) aus. Von den Gedichten der Moderne einmal ganz abgesehen. Natürlich ersetzt ein solches Buch nicht die «Columbia Anthology of British Poetry» (888 Seiten) oder «Der Kanon – Die Deutsche Literatur – Gedichte» von Marcel Reich Ranicki. Aber wer mehr wissen will, der kauft sich eben diese und ähnliche Werke.

Im Übrigen besitzt die Herausgeberin genug Selbstironie, um das selbst zu wissen. Bei ihr beschließt nämlich Hans Magnus Enzensbergers Poem «Ins Lesebuch für die Oberstufe» den Band, das mit den Worten anfängt: «Lies keine Oden mein Sohn, lies die Fahrpläne: sie sind genauer.»

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich mir vom Anaconda (oder auch von einem anderen) Verlag eine Einführung in die Lyrik wünschen, in der (nicht nur) jungen Lesern erklärt wird, wie man lernt Gedichte zu lesen, und was man (an Lebensqualität) damit gewinnt. Und im zweiten Teil dann – na, sagen wir: 100 besonders schöne Gedichte. Vielleicht könnte man ja Simone Frieling bitten, ein solches Buch zu konzipieren. Mir jedenfalls scheint, dass sie genug von Lyrik versteht, um so ein Buch zu schreiben.

Simone Frieling (Hrsg.), Die Lyrik des Abendlandes, Von den Griechen bis zur Gegenwart, 500 Seiten, Anaconda Verlag, ISBN 978-3866474284

.

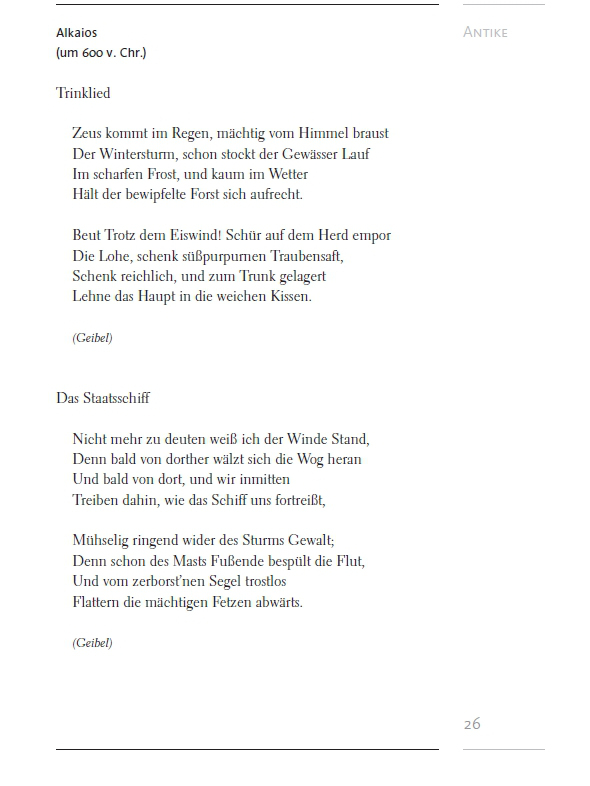

Leseproben

.

.

.

leave a comment