Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»

.

Schach auf Wolke 7 ?

Dr. Mario Ziegler

.

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.

Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.

Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.

Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.

Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.

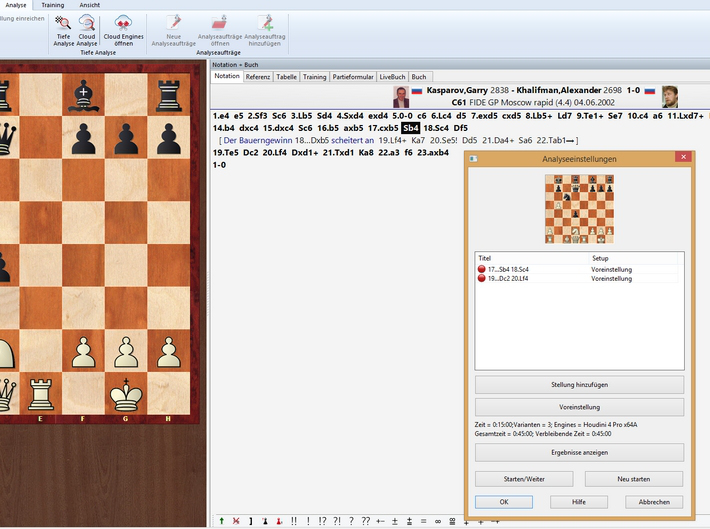

Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.

Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:

Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.

Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■

Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

13. Version des Chessbase-Schachprogrammes «Fritz»

.

Am Beginn eines neuen Weges

Dr. Mario Ziegler

.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

.

Technische Anforderungen

ChessBase selbst nennt als Mindestausstattung einen Pentium III mit 512 MB RAM, Windows XP, einer DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM sowie einem Internetzugang. Letzterer ist für die Programmaktivierung sowie natürlich für alle Funktionen notwendig, die das Internet voraussetzen (das Spielen auf dem Schachserver schach.de sowie auch die Let’s check-Funktion, siehe unten). Dass für die technische Ausstattung nach oben hin keine Grenze besteht und das Programm etwa von einem größeren Arbeitsspeicher bei der Rechenleistung profitiert, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

.

Neues und Bewährtes

Eines vorweg: Es ist weder möglich noch gewollt, eine Gesamtrezension dieses Programms vorzulegen. Allein das Handbuch von Fritz 13 – das diesmal nicht in gedruckter Form, sondern als PDF-File beigegeben wurde – umfasst 330 Seiten. Doch wäre es andererseits völlig überflüssig, dem interessierten Leser alle Details dieses vielseitigen Programms nahe bringen zu wollen; jeder der Fritz zum Spielen, Analysieren oder als Client für den Schachserver nutzt, wird die meisten für ihn wichtigen Funktionen bereits kennen. Ich werde folglich nicht über die mitgelieferte große Datenbank mit 2’563’944 unkommentierten Partien (die neuesten von September 2011) sprechen, nicht von den diversen Spiel- und Trainingsmodi, nicht von den zahlreichen Möglichkeiten, das Programm graphisch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und die Partien auf einem 2D-, 3D-, Marmor- oder Holzbrett, mit Figuren aus Eis oder auch zur Abwechselung mit Luftballons zu spielen (zu letztem konnte ich mir aber doch einen Screenshot nicht verkneifen – siehe rechts).

Stattdessen möchte ich mich im Folgenden auf die wirklichen Neuerungen gegenüber Fritz 12 konzentrieren. Hier fällt zunächst negativ ins Auge, dass ChessBase die Premium-Mitgliedschaft für den Schachserver, die der Nutzer bei Kauf des Programms erwirbt, von zwölf auf sechs Monate halbiert hat. Dies erscheint mir etwas am falschen Ende gespart, denn gerade der Server dürfte für viele Schachfreunde einer der Hauptgründe sein, sich das neue Programm anzuschaffen.

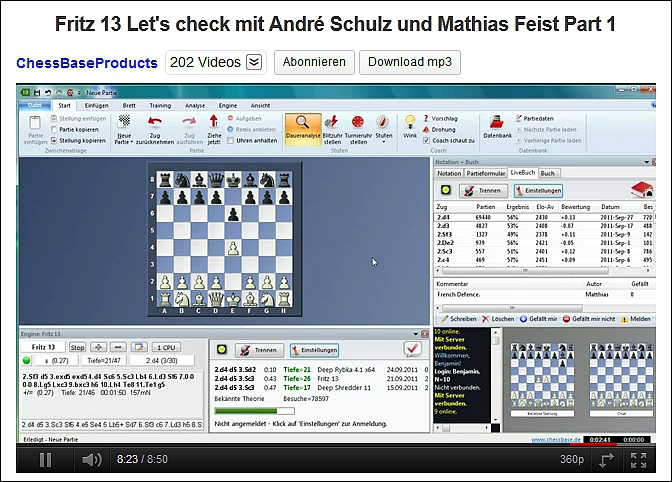

Fritz 13 auf Youtube: Programmierer Mathias Feist und Moderator André Schulz demonstrieren «Let’s check» anhand der «französischen» Anfangsstellung

Die wichtigste Innovation besteht ohne Zweifel in der sog. Let’s check-Funktion, einer Idee, an der ChessBase nach Aussage des Programmierers Mathias Feist etwa 2 Jahre arbeitete (vgl. auch TV Chessbase). Über einen eigens dafür eingerichteten Server können mit dem Computer erstellte Analysen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf dem Server werden zu jeder Stellung die besten drei Analysen gespeichert. Wer eine noch nicht analysierte Stellung auf diese Weise untersucht, hat die Möglichkeit, sie auf dem Let’s check-Server dauerhaft mit seinem Namen zu versehen (im Fritz-Jargon: «zu erobern»). Wird eine neue Analyse erstellt, die tiefgründiger ist als eine bereits gespeicherte, verdrängt sie diese, so dass die auf dem Server gespeicherten Untersuchungen im Laufe der Zeit immer präziser werden. Diese Analysen anderer Nutzer können im Gegenzug abgerufen und in die eigene Partie integriert werden.

.

Let’s check

Die Idee ist revolutionär: Der einzelne User kann auf seinem Privat-PC nur eine sehr geringe Menge an Zügen analysieren, besitzt er doch in der Regel nur eine oder zwei Engines, nur eine limitierte Hardware und vor allem nur begrenzte Zeit für eine Analyse. Doch wirft man alle diese Analysen in einen großen Topf und filtert die genauesten heraus, entsteht ein gewaltiger Wissenspool, zu dem jeder seinen Beitrag leisten und an dem jeder partizipieren kann. Dieses Prinzip des vernetzten Wissens, vergleichbar dem bekannten Internet-Nachschlagewerk Wikipedia, bietet dem Interessierten völlig neue Möglichkeiten. Man erhält Zugriff auf die Bewertungen anderer User und fremder Engines, kann von der eigenen Analyse abweichende Bewertungen vergleichen und dadurch zu neuen Ergebnissen oder zumindest zu neuen Ideen kommen, in welche Richtung man weiter analysieren könnte. Allerdings muss auch hier auf die zeitliche Einschränkung hingewiesen werden: Der Let’s check-Zugang mit Fritz 13 endet am 31. Dezember 2014.

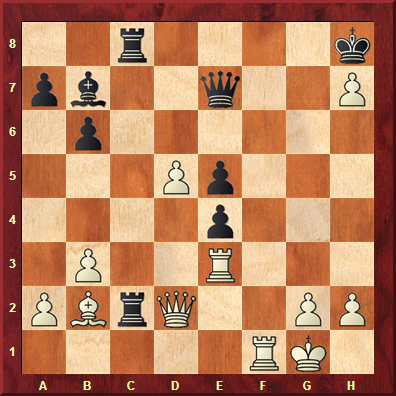

Als Beispiel habe ich eine der spektakulärsten Partien der Schachgeschichte gewählt, den Sieg des polnischen Meisterspielers Zukertort gegen den Engländer Blackburne beim Turnier von London 1883. Die Varianten und Bewertungen sind diejenigen der Let’s check-Analyse, ich habe lediglich das Diagramm eingefügt:

Zukertort,Johannes Hermann – Blackburne,Joseph Henry

London, 1883

1.c4 e6 0.19/20 2.e3 0.05/20 [2.Sf3 Sf6 3.Sc3 0.19/20 ; 2.d4 d5 3.Sf3 Houdini 2.0 w32 0.16/25 ; 2.d4 Sf6 3.Sf3 Deep Rybka 4 x64 0.13/22 ] 2…Sf6 0.13/19 [2…Sf6 3.d4 d5 0.05/20 ; 2…Sf6 3.Sc3 d5 Houdini 1.5 x64 0.10/21 ; 2…Sf6 3.Sc3 Sc6 Fritz 13 0.05/18 ] 3.Sf3 0.04/22 [3.Sf3 b6 4.Sc3 0.13/19 ; 3.Sc3 Le7 4.Sf3 Fritz 13 0.16/22 ; 3.Sf3 c5 4.d4 Houdini 2.0 x64 0.16/22 ] 3…b6 0.25/23 [3…d5 4.d4 c5 Houdini 1.5 x64 0.04/22 ; 3…c5 4.Le2 d5 Deep Rybka 4 x64 0.12/18 ; 3…d5 4.d4 Ld6 0.20/20 ] 4.Le2 [4.d4 Lb4+ 5.Sbd2 Houdini 2.0 x64 0.25/23 ] 4…Lb7 5.0–0 d5 6.d4 0.10/21 Ld6 0.04/23 [6…dxc4 7.Sc3 a6 Houdini 2.0 x64 0.10/21 ] 7.Sc3 0.08/20 [7.cxd5 exd5 8.Sc3 Stockfish 2.1.1 0.04/23 ] 7…0–0 [7…0–0 8.cxd5 exd5 Houdini 1.5 w32 0.08/20 ] 8.b3 Sbd7 9.Lb2 De7 10.Sb5 Se4 11.Sxd6 cxd6 12.Sd2 Sdf6 13.f3 Sxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Lxc4 d5 16.Ld3 Tfc8 0.97/24 17.Tae1 [17.a4 a5 18.Tfc1 Deep Fritz 10 0.83/19 ] 17…Tc7 18.e4 Tac8 19.e5 Se8 20.f4 g6 1.32/18 21.Te3 [21.Te3 Sg7 22.g4 Deep Fritz 10 1.32/18 ; 21.g4 f5 22.gxf5 0.96/26 ; 21.g4 f5 22.g5 Fritz 13 0.82/22 ] 21…f5 22.exf6 Sxf6 23.f5 Se4 24.Lxe4 dxe4 3.09/18 25.fxg6 [25.fxg6 Deep Fritz 10 3.09/18 ; 25.fxg6 h5 26.Tf7 Fritz 13 3.35/23 ] 25…Tc2 26.gxh7+ Kh8 27.d5+ 7.65/16 e5 14.45/18 [27…Txb2 28.Dxb2+ e5 Fritz 13 7.65/16 ]

28.Db4 12.25/12 [28.Db4 Deep Fritz 10 14.45/18 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Fritz 13 13.52/19 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Houdini 2.0 x64 12.75/15 ] 28…T8c5 299.89/14 [28…Te8 29.Tf8+ Dxf8 Fritz 13 12.25/12 ] 29.Tf8+ 299.91/9 [29.Tf8+ Dxf8 30.Lxe5+ Fritz 13 299.89/14 ] 29…Kxh7 299.92/13 [29…Dxf8 30.Lxe5+ Dg7 Fritz 13 299.91/9 ] 30.Dxe4+ [30.Dxe4+ Kg7 31.Tg8+ Fritz 13 299.92/13 ] 30…Kg7 299.93/15 31.Lxe5+ 33.16/15 [31.Tg8+ Kxg8 32.Dg6+ Fritz 13 299.93/15 ] 31…Kxf8 [31…Kxf8 32.Lg7+ Kg8 Fritz 13 33.16/15 ] 32.Lg7+ Kg8 [32…Kg8 33.Dxe7 Tc1+ Fritz 13 299.82/13 ] 33.Dxe7 1–0

Wie man sieht, sind sich die Engines über das Damenopfer 28.Db4 völlig einig, während es zuvor einige Meinungsverschiedenheiten gibt. Im 17. Zug ließ ich meine Engine (Fritz 13) eine Daueranalyse durchführen. Wie schon Deep Fritz 10 in der vorgefundenen Analyse plädierte auch mein Fritz 13 für 17.a4:

Nach einiger Zeit rückte meine Analyse an die erste Stelle und verdrängte die dort zuvor befindliche Analyse des Users Oldlittemaster.

Damit kommen wir zur Frage der Zielgruppe. Let’s check ist ein Werkzeug für ambitionierte Spieler und Trainer, die sich über die neuesten Entwicklungen der Eröffnungstheorie auf dem Laufenden halten oder einfach möglichst tiefgründige Analysen anfertigen wollen. Dem Gelegenheitsspieler bietet die Funktion dagegen wenig: Wer lediglich seine Partien verwalten oder eine schnelle Fehlerüberprüfung durchführen möchte, kommt gut ohne Let’s check aus.

.

Fazit

Fritz 13 realisiert mit seiner neuen Let’s check-Funktion eine Neuerung, die den für die Anwenderschaft zentralen Bereich der Partieanalyse innovativ weiterbringen wird. Ansonsten wird gegenüber Fritz 12 wenig Weiterführendes geboten. Wer hingegen noch keine oder nur eine ältere Programm-Version hat, kann beim neuesten Chessbase-Kind unbesorgt zugreifen.

Wenn das Handbuch schreibt, die Let’s check-Funktion werde «die Schachwelt auf Jahre in Bewegung halten und revolutionieren», so sind dies große Worte. Dennoch hat mich das Konzept und die Umsetzung überzeugt. Es ist meines Erachtens sehr zu begrüßen, dass nach vielen Verbesserungen, die in den vergangenen Versionen von Fritz auf dem Gebiet der Multimedia und des Onlineschachs vorgenommen wurden, nun eine Neuerung realisiert wurde, die den zentralen Bereich der Partieanalyse substantiell weiterbringen wird.

Über diese Innovation hinaus bietet Fritz 13 wenig Neues, so dass das Programm für einen Besitzer von Fritz 12, der Let’s check nicht benötigt, kein Pflichtkauf ist. Wer noch keine oder nur eine ältere Fritz-Version besitzt, kann dagegen beim neuesten Kind des Hauses ChessBase unbesorgt zugreifen. ■

Fritz 13, DVD-Schach-Software, ChessBase, ISBN 978-3-86681-250-5

.

.

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Aufgeschnappt

.

Musikfahndung per Software

Der deutsche Informatiker Meinard Müller arbeitet als Wissenschaftler des entspr. Saarbrücker Max-Planck-Institutes schon länger an gezielten Verfahren der Suche nach Musik in Ton, Notenschrift und Text. An der Hannoveraner Cebit 2010 will er nun demonstrieren (Halle 9, Stand B 43), wie sein neuer «Multimodal Music Player» funktioniert – eine völlig neu konzipierte Internet-Software, mit deren Hilfe sich auf verschiedenen Wegen nach Musik bzw. Musikstücken fahnden lässt. In einer Presseerklärung des Instituts wörtlich: «Müllers mathematische Verfahren sind in der Lage, musikalische Themen in einem Musikstück wiederzufinden. Beim Audiomatching, einem akustischen Abgleich, werden Musikstücke auf Basis von Charakteristika wie etwa Harmonien oder Rhythmen miteinander verglichen. Damit kann der Computer dann unterschiedliche Versionen eines Musikstücks oder sogar Coverversionen finden. Derzeit arbeiten die Forscher unter anderem daran, den akustischen Datenstrom in leicht verdauliche Abschnitte zu zerlegen, um darin zum Beispiel sogar einzelne Akkorde zu erkennen.»

Mit Müllers Programm soll es also inskünftig möglich werden, «dem Player einige Takte vorzuspielen, und schon erspürt er in Datenbanken die Partitur des ganzen dazugehörigen Musikstücks oder eine Reihe verschiedener Tonaufnahmen – eine Interpretation von Barenboim oder Bernstein etwa. Ein Klick in die Partitur und die entsprechende Stelle des Klavierkonzerts oder Oratoriums erklingt.»

Der grundsätzliche Ansatz hinter der neuen Software der Wissenschaftler um Meinard Müller ist allerdings ein tiefergehender, wie die Forscher ausführen: «Letztlich arbeiten wir allgemein an mathematischen Verfahren, um akustische Inhalte gezielt identifizieren zu können – das ähnelt der Suche nach Bildern, in denen man nach charakteristischen Ausschnitten wie etwa dem Umriss einer Kirche sucht.» (we) ■

.

.

.

3 comments