Essay über Bildung und Schule von Karin Afshar

.

Bildung heute – Spiegel innerer Besitzlosigkeit?

Dr. Karin Afshar

.

Schule, Lehrer, Lernen – das ist in aller, und wenn nicht in aller, dann doch in vieler Leute Munde, und ständig in den Medien. Zu recht? Etliche Lehrer schreiben offene Briefe über die Unerzogenheit von Schülern, Eltern sind aufgebracht gegen Lehrer und das restrukturierte und rerestrukturierte System, und Buchautoren analysieren die Bildungsmisere ebenso vehement wie Mediziner konstatieren, dass die Kinder Konzentrationsdefizite und Lernstörungen haben, ja sogar z.T. mit 10 Jahren auf dem emotionalen Stand von 16 Monate alten Kleinkindern stünden. Ich tue einen Stoßseufzer: bin ich froh, dass meine Kinder aus der Schule sind, und ich heute nicht mehr zur Schule gehe! Ich meine nicht nur als Schülerin, sondern auch als Lehrerin. Und trotzdem mache ich mir immer wieder Gedanken zu meinem Lieblingsthema: Lernen und Bildung. Auf den nächsten Seiten gibt es etwas dazu, was Lernen mit den Menschen und mit Bildung zu tun hat.

.

1. Vom Wesen des Lernens

Menschen lernen. Kinder lernen krabbeln, laufen, sprechen. Sie lernen, wie man mit der Schere ausschneidet, wie man sich an- und auszieht; sie lernen selbständig zu essen und zur Toilette zu gehen… Sie lernen im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, auf der Universität … so geht es immer weiter. «Lernen» ist Entwicklung. Jede Entwicklung hat unterschiedliche Stufen, deren jede genommen werden muss, bevor es zur nächst höheren Stufe geht.

Je nach entwicklungspsychologischer Schule (z.B. Jean Piaget) oder kognitionspsychologischer Schule (z.B. Jerome Bruner) werden die Phasen/Stufen der ersten Jahre unterschiedlich benannt, sagen jedoch in der Essenz: Die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen, und (hauptsächlich Piagets Prämisse): keine spätere Phase kann ohne die vollständige Erlangung der früheren erreicht werden.

Im Einzelnen – weil es wichtig ist, uns das Wesen des Lernens zu veranschaulichen – können die Stadien wie folgt charakterisiert werden:

Ein Stadium umfasst einen Zeitraum, in dem ein bestimmtes Schema in seiner Struktur begriffen und schließlich angewendet wird.

Beispiel: Zwischen dem 4. und dem 8. Lebensmonat entdeckt ein Kind, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt hervorrufen kann. Es wirft die Rassel aus dem Kinderwagen – die Mutter wird sich bücken, und sie ihm wieder in die Hand geben.

Im Kind wächst die Fähigkeit zwischen einem gewünschten Ziel/einer erwünschten Reaktion und dem angewandten Mittel zur Erreichung des Ziels zu unterscheiden.

Jedes Stadium geht aus einem vorangegangenen hervor, bezieht das Gelernte ein und wendet es in anderen Zusammenhängen an.

Beispiel: Zwischen dem 8. und dem 12. Lebensmonat probiert das Kind aus, wie und womit es die Aufmerksamkeit von Personen erwecken kann. Es wirft den Gegenstand vielleicht nicht mehr weg, sondern macht Lärm mit ihm. Weiterhin werden die bereits vorhandenen Schemata immer besser koordiniert und somit Bewegungsabläufe flüssiger.

Die Stadien laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab. Zwar kann es leichte kulturelle Unterschiede in der Auskleidung der Operationen geben, auch können sie verschieden schnell oder langsam durchlaufen werden – aber dass sie in geänderter Abfolge auftreten, ist nicht möglich.

Alle Kinder durchlaufen die Stadien. Bleibt ein Kind in einem Stadium stecken, handelt es sich um eine Entwicklungsverzögerung oder Retardierung.

Jedes Stadium schreitet vom Werden zum Sein.

Die Stufen im Einzelnen: der Stufe der Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz (0 bis 1,6/2,0 Jahre) folgt die Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens (ca. 1,6/2,0 – 4,0 Jahre), dann kommt die Stufe des anschaulichen Denkens (4,0-7,0/8,0), gefolgt von der Stufe des konkret-operativen Denkens (7,0/8,0-11,0/12,0 Jahre) und der Stufe des formalen Denkens (ab dem 12. Lebensalter).

Beispiel: Der bekannteste Versuch von Piaget zeigt anschaulich die «logischen Irrtümer» der unter 7-Jährigen: Zeigen Sie Ihrem Kind ein breites Gefäß (vielleicht eine Brotdose) mit Wasser und schütten Sie das Wasser vor seinen Augen in ein hohes schmales Glas um. Zu Beginn der präoperationalen Phase wird Ihr Kind meinen, dass im Glas viel mehr Wasser ist, als in der Brotdose war. Erst mit einem Alter von ca. 7 Jahren «wissen» Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten nicht verändert.

Beispiel: Ab ca. 4 Jahren, in der intuitiven, anschaulichen Phase, vermindern sich zwar einige «logische Irrtümer», dennoch ist das Denken der Kinder stark egozentrisch, d.h. sie betrachten die Welt ausschließlich von ihrer Warte aus: Das Kind hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für die einzig akzeptable. Ein egozentrisches Kind kann sich die Sichtweise anderer nicht zu eigen zu machen, denn Egozentrismus bedeutet nicht etwa Ichbezogenheit, sondern ganz einfach nur die Schwierigkeit, sich eine Sache oder aus einer anderen Sicht anzusehen oder sich in eine andere Person hineinzuversetzen. (Dieser Satz wird später noch wichtig werden!)

Beispiel (nach Mönks & Knoers 1996):

– Peter, hast du einen Bruder?

– Ja.

– Wie heißt denn dein Bruder?

– Hans.

– Hat Hans auch einen Bruder?

– Nein.

Alles Lernen ist ein stetiger Prozess, in dem der Lernende – in unserem Beispiel das Kind – immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen versucht. Die Anpassung vorhandener Schemata an eine aktuelle Situation geht in zwei Teilprozessen vor sich: Assimilation und Akkommodation.

Beispiel: Ein Kind hat bereits gelernt, einen Apfel zum Mund zu führen, den Mund zu öffnen und ein Stück abzubeißen. Jetzt bekommt es eine Birne – und wird in sie hineinbeißen. Es erkennt Apfel und Birne als ähnlich.

Assimilation bedeutet die Eingliederung neuer Situationen oder Erlebnisse in ein bereits bestehendes Schema (um in der Begriffswelt von Piaget zu bleiben). Die Wahrnehmung der Ähnlichkeit von Apfel und Birne führt dazu, dass das Schema «grün-annähernd rund-essbar» an-gewendet, bestätigt und um ein neues Element erweitert wird. Assimilation ist die Reaktion auf eine Situation, die auf bereits in uns abgebildetes Wissen oder Erfahrungen trifft.

Beispiel: Ein anderes Kind versucht, in einen Plastikapfel zu beißen. Auch sein Schema sagt: «grün-apfelförmig-essbar». Von einem Plastikapfel aber kann es nichts abbeißen – das Kind muss akkommodieren und sein Schema insofern differenzieren, als echte Äpfel und unechte Äpfel verschiedene Kategorien bilden.

Akkommodation tritt auf den Plan, wenn die Assimilation nicht ausreicht, eine wahrgenommene Situation mit den vorhandenen Schemata zu bewältigen. Diese werden erweitert und angepasst. Akkommodation ist die Reaktion auf eine Situation, die noch nicht in uns abgebildet ist.

Ich könnte viele weitere Beispiele für die phantastische Leistung der kindlichen Entwicklungswege anbringen, möchte aber nun doch vom Entwickeln zum Lernen kommen. Lernen als Gegensatz zum Erwerb können wir am Beispiel von Sprechen und Sprachen betrachten:

Eine erste Sprache erwirbt jeder Mensch als Kind. Manche Kinder erwerben zwei oder drei Sprachen1) gleichzeitig. Von Erwerb spricht man, wenn das Aneignen «ungesteuert» und ohne Anleitung geschieht. Die Entwicklung der Kognition2) ist bei einem Kind noch nicht abgeschlossen, was bedeutet, dass der kindliche Spracherwerb mit der Entwicklung des Denkens, des Wahrnehmens und des Bezeichnens einhergeht. Noch anders ausgedrückt: als «Erwerb» bezeichnet man einen unbewussten Prozess, der ohne Anleitung, durch Kontakte in einer natürlichen Umgebung in alltäglichen sozialen Zusammenhängen (z.B. beim Einkaufen oder auf der Straße) auskommt.

Sprachenlernen dagegen erfolgt bewusst, ist angeleitet, wird gesteuert. Jedes Lernen bzw. jeder Lernende bedient sich der Kognition. Lehrer innerhalb von Institutionen (Schulen) oder außerhalb dieser strukturieren den Lernfortgang und geben Anleitungen. Schulisches Lernen vor Erreichen einer bestimmten Kognitionsstufe (vergl. Piaget oder Bruner) macht keinen großen Sinn, sondern stört nachgerade. Die Aufgabe des Lehrers im Lernprozess des Schülers ist, den Stand seines Schülers einzuschätzen und nach einer bewältigten Unterrichtseinheit den nächsten Schritt vorzugeben.

Auch das Lernen folgt dem Prinzip «Vom Einfachen zum Komplexen», und bevor komplexe Strukturen verstanden werden, müssen die einfachen Operationen sitzen und hinreichend eingeübt sein. Es ist am Lehrer, die Anleitungen hilfreich und verständlich anzubringen. Unterricht ist dann am ergiebigsten und motivierendsten, wenn er mit dem Wesen der Schüler in Einklang steht. Ein Unterricht mit einem Lernstoff, der den Schüler erreicht, wird ihn bilden. Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen, sind wie Hebammen, die heben, was bereits in jenen schlummert und Anleitungen geben, die die Gebärenden befolgen können. An das bereits Eigene können diese dann die Informationen der Welt knüpfen und assimilieren. Und was sie nicht in sich finden, sondern im Außen neu erkennen, hilft ihnen ihre Innenwelt zu erweitern. Ein Lehrer öffnet Augen, Ohren und Herzen und ist im Leben von Menschen, und nicht nur von jungen, enorm wichtig. Deshalb muss ein Lehrer ein Mensch sein, der sich selbst gut kennt. Denn wenn er sein Eigenes erkannt hat, kann er andere Menschen erkennen.

.

2. Bildung und das Höhlen-Gleichnis (Platon)

“Das Einzige, das schlimmer ist als zu erblinden, ist als Einzige zu sehen.“ (aus: Stadt der Blinden)

Illustrationen: K. Afshar

Die unterirdische Höhle ist bei den Griechen allgemein ein Bild für den Hades, das Reich der Toten. Platons Höhle steht für unsere alltägliche Welt, in der wir leben. Wir Menschen, so zeigt uns Pla-ton in seinem Gleichnis, sind Gefangene in unserer gewohnten Behausung.

Oberhalb von und hinter den Gefangenen brennt ein Feuer. Die Höhle wird von diesem Feuer beleuchtet. Die Gefangenen sitzen nun unbeweglich da, denn sie sind an ihre Sitze gefesselt. Das heißt nicht etwa, dass sie sich nicht bewegen, nein, sie sind sehr rege, was Verkehr, Wettstreit und anderes angeht. Nur sind sie unbeweglich, was ihre Einstellungen angeht. Sie haben eine unveränderliche Einstellung zu dem, was sie für das Wirkliche halten.

Außer den Gefangenen gibt es nun noch (Platon nennt sie die Gaukler) andere Gestalten. Sie bewegen sich vor dem Feuer hinter den Gefangenen, und ihre Schatten werfen sich auf die Wände der Höhle vor ihnen. Sie sind die (modernen) Intellektuellen, die Künstler, die Politiker, die Designer, die Psychologen, die Moderatoren, die Berater… Sie bestimmen den Hinblick, sie entwerfen die Bilder für die Menschen. Die Gefangenen halten ihre Schatten für das Wahre.

Überhaupt sehen die Menschen sich und ihre Mitgefangenen und die Gaukler als Schatten – sie sehen immer nur die Projektion. Bei Homer ist «Schatten» der Name für die Seelen der Toten.

Im Schattendasein der Menschen (in diesem Traum in einem Traum) wird nun einer der Gefangenen von seinen Fesseln erlöst. Er steht auf, geht einige Schritte, blickt hoch zum Licht, ist geblendet, wendet sich ab und blickt noch einmal hin … sieht, dass er bis jetzt lediglich das Abbild des wahren Lichts (von außerhalb der Höhle) gesehen hat und begreift unter Schmerzen sein Gefangensein.

Der, der ihn losgebunden hat, war ein Lehrer. Er hat dem Gefangenen eine neue Sichtweise ermöglicht, hat ihn «sehend» gemacht. Dem allerdings ist das helle Flimmern des Lichts zunächst ungewohnt, und er erkennt das Gesehene nicht, er findet es unheimlich und befremdlich. Der Gefangene steht ganz am Anfang seiner neuen Freiheit und muss lernen im Licht zu sehen. Seine Augen aber beginnen zu schmerzen. Bald will er nicht mehr ins Feuer des Lichts blicken, er will zurück zu den Schatten, und er wendet sich ab und flieht zurück.

Der Versuch einer Befreiung ist zunächst misslungen. Bildung – und das ist u.a. die wechselweise Anwendung von Assimilation und Akkomodation von Wahrgenommenem – ist Platon zufolge etwas, das Menschen nicht unbedingt wollen… Man muss sie zum Sehen zwingen, ansonsten ziehen sie es vor, blind für das Licht zu bleiben.

Sokrates, der unbequeme Lehrer, wurde wegen seines «schlechten Einflusses» auf die Jugend von den Athenern umgebracht. Platon seinerseits hat seine Akademie außerhalb der Polis errichtet. Und Aristoteles, der zehn Jahre lange Platons Schüler in der Akademie war, ergriff in ähnlicher Situation die Flucht aus Athen, als ihm der Asebie3)-Prozess gemacht werden sollte.

Lehrer zu sein bedeutet, nach oben zu gehen und den Weg wieder nach unten steigen zu müssen, um vom Gesehenen zu berichten… Wer jedoch von oben kommt, wird verlacht, wird nicht ernst genommen, denn er berichtet von merkwürdigen Dingen, die es gar nicht gibt. Bildung ist ein Prozess, der, je weiter er fortschreitet, umso mehr Distanz zu den Blinden bedeutet.

.

3. Das Bild vom Menschen

“Mich interessiert nicht wie du aussiehst.” – “Aber wie können wir uns dann erkennen?” – “Ich kenne den Teil in dir, der keinen Namen hat und das ist es doch was wir sind, richtig?” (aus: Stadt der Blinden)

Schauen wir uns den Begriff «Bildung» noch näher an, finden wir ihn als einen Schlüsselbegriff in der Epoche Goethes. Hier wie aber auch schon zuvor bei Meister Eckhart, Johannes Tauler oder Heinrich Seuse hat er seinen Ursprung in einem zentralen Gedanken der Mystik. Das Bild ist die Gestalt, das Wesen dessen, was ist (das griechische idea und eidos stecken darin). Die Mystik denkt die Wiedergeburt des Menschen in drei Stufen: Entbilden, Einbilden und Überbilden. Entbilden heißt frei werden von den Bildern dieser Welt als Voraussetzung für die nächsten Stufen. Ziel ist das Sich-Hinein-Verwandeln in Christus bzw. das Eins-Werden mit dem Göttlichen. Transformari haben die Mystiker mit «Überbilden» übersetzt. Das trans gibt das Ziel an: das reine Licht des Göttlichen. Die christliche mittelalterliche Mystik denkt das Sein als Herausbildung des im Menschen angelegten Bildes Gottes.

Aus der islamischen Mystik ist ein dem christlichen nicht unähnliches Bild dazu bekannt: Der Sufi Al-Halladsch hatte einen der 99 Namen Gottes für sich selber «beansprucht», indem er den Ausspruch anā al-haqq tat. Seine Lehre brachte ihm später eine Fatwa ein, seine in den Augen der damaligen Religionswächter häretische Aussage war mit dem Tode zu bestrafen. Niemand, kein lebender Mensch, konnte und kann nach exoterischer Lesart wie Gott sein, sondern immer nur durch Gott. In den Werken der Sufi-Dichter wie u.a. Yunus Emre, Rumi und Nezami trifft man auf Al-Halladschs Lehre der Eins-Werdung mit Gott bzw. der Auflösung des Ichs in Gott.

Der Hauptgedanke der Mystik – in modernen tagesverständlichen Worten ausgedrückt – besagt, dass der Mensch sich zum Menschen dadurch entwickelt, dass das in ihm angelegte Bild, sein Wesenskern, sich entfaltet. Ein Mensch kann werden, was er bereits ist – aber er kann nichts werden, das er nicht bereits in sich birgt. Was wie eine Begrenzung erscheinen könnte, kann als Bestimmung und Aufgabe umschrieben werden. Diese zu erkennen und zu erfahren ist die Eins-Werdung mit dem Göttlichen: das zu sein, als das man gedacht ist.

Unsere Zeiten sind säkulär-moralisch, ungern bezieht man sich auf diese Urbilder, aus denen unser heutiger Begriff aber nun einmal hervorgegangen ist. Heute denkt man Bildung als etwas, das dem Menschen «sozialgerecht» von außen angetragen wird, ohne dass sie auf den Einzelnen eingeht. Pädagogik ist ein Studienfach, das Lehrer unbedingt, Mystik eines, das sie ganz bestimmt nicht belegen müssen. Was die Mystik letztlich und paradoxerweise – und zwar unabhängig von der vordergründigen Religion – lehren kann, ist Demut.

Ein demütiger Lehrer wie auch ein demütiger Schüler haben Achtung vor dem Sein. Die Neugier des Schülers richtet sich auf ganz bestimmte Dinge, die ihn befähigen, sich selbst zu erkennen. Und selbst wenn der Schüler lernen muss, was in der Schule im Lehrplan vorgesehen ist, ohne dass es eine vordergründige Beziehung zu ihm hat, wird ein «mystischer» Lehrer es schaffen, dem Schüler das Wissen der Welt ehrfürchtig ans Herz zu legen.

.

4. Bildung und Humboldt

„Hast du Angst deine Augen zu schließen“ – „Nein, aber sie wieder zu öffnen.“ (aus: Stadt der Blinden)

Etwa um die Jahrhundertwende von 1800 herum bezog man sich auf den mystischen Bildungsbegriff – und aktualisierte ihn. Jetzt ging es nicht mehr so sehr um die Verwirklichung der Gottesgeburt in der eigenen Seele, als vielmehr um die allumfassende Ausbildung aller Fähigkeiten. – Diese Ausbildung wird in einem Mittelpunkt (Wissen um die Bestimmung des Menschen) zentriert. Der klassische Bildungsbegriff geht in Richtung Allgemeinbildung, und Wilhelm von Humboldt hatte ein Ideal vor Augen. Sein Bildungsideal entwickelte sich um die zwei Zentralbegriffe der bürgerlichen Aufklärung: den Begriff des autonomen Individuums und den Begriff des Weltbürgertums. Die Universität sollte ein Ort sein, an dem autonome Individuen und Weltbür-ger hervorgebracht werden bzw. sich selbst hervorbringen.

Wer ist man, wenn man Weltbürger ist? – Weltbürger sein heißt heute, sich mit den großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen. Der dahingehend Gebildete bemüht sich um Frieden, Gerechtigkeit, um den Austausch der Kulturen, andere Geschlechterverhältnisse oder eine neue Beziehung zur Natur.

Humboldt blickte auf den einzelnen Menschen als unverwechselbares, einzigartiges Individuum. In diesem Blick lag die Sehnsuchtsbewegung des menschlichen Lebens: fest verwurzelt sich bis an seine, ja, über seine Grenzen hinaus strecken zu können. Was tun junge Menschen? – Sie gehen in die Welt hinaus, nehmen sie in sich auf, entfalten die Fähigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, stärken und üben sie. Anschließend kehren sie zurück und nehmen ihren Platz dort ein, wo sie verwurzelt sind. Inwieweit ist dieses heute noch aktuell?

Ein zweiter Exkurs zum Lernen von (Fremd)Sprachen – immerhin ist Wilhelm von Humboldt auch «mein Ziehvater»: Das Erlernen fremder Sprachen hat nicht allein einen ökonomischen Nutzen (der durchaus in der Bildung von Menschen liegt), sondern einen Nutzen in einem emphatischen Sinn. Eine fremde Sprache zu lernen, heißt nämlich eine andere An-Sicht der Welt kennen zu lernen und eine andere Weise, sich in der Welt zu bewegen. Der Sprachlehrer kann als der Bringer eines neuen Selbstverständnisses, das das Eigene ergänzt und es bereichert, gesehen werden. Je mehr ich mir bewusst gemacht habe, desto mehr sehe ich in der Welt. Das, womit ich mich bekannt gemacht habe, ist mir nicht mehr fremd – ich muss es nicht mehr bekämpfen. Ein Lehrer, der vermag, dieses Feuer in seinem Schüler zu wecken, ist ein Brückenbauer, und der Schüler, der sein Feuer trägt, wird nicht mehr brandschatzen, sondern wertschätzen.

.

5. Bildung und der Einzelne

In unserer heutigen (westlichen) Welt brechen uns die Traditionen ein, ach, wir stellen sie derart in Frage, als gälte es, uns in selbstvernichtendem Bestreben für eine große Schuld zu bestrafen. Sinnstiftende Weltbilder sind auch in früheren Zeiten immer wieder zerbrochen, doch dann sind neue an ihre Stelle getreten. Jetzt scheint es, als seien die Menschen gewissermaßen experimentierend auf einem ziellosen Weg, auf dem das Individuum noch nicht einmal unterwegs erfährt, wer und was es ist. Da ist kaum Substanz, kaum Wesen, das in einer individuellen Lebensgeschichte zu entfalten wäre.

Um mit Sartre zu sprechen: Selbstverwirklichung heißt heute Verwirklichung von Nichts, nämlich von nichts Vorgegebenem. Es bleibt das Experiment, das der Mensch mit sich selber macht. Wir sind inzwischen sogar noch weiter, als Sartre beschrieb. Inzwischen erschöpft sich das Leben in nichts weniger als in aberwitzigen Vorgängen und Funktionen. Erlebnis und Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Entfaltung der je eigenen Individualität sind heute unbedingte Werte, die alle anstreben – und paradoxerweise zeigt nachgerade das vehemente Bestreben, sie zu erreichen, ihre Abwesenheit. Psychotherapie wird zum Dauerzustand. Alle wollen mehr und anderes sein als die anderen, und als das, was sie in ihrem Kern wären, in ihren mitgebrachten Umständen sind. An die Stelle des Seins – wie gesagt – ist der Vorgang getreten. Wir leben, indem wir tun und in der Welt agieren.

Meistens tun wir das durch das Setzen von Regeln und verzeichnen dabei den Verlust realer Allgemeinheit. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wer wir als Menschen sind, und was wir als Menschen zu sein hätten. Zusammen mit der Tradition haben wir das Wissen um die Bestimmung des Menschen und um die Menschheit in uns verloren.

Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich Ihnen von meinem Abstecher an eine Schule, einer Stätte modernen Lernens und von Bildung erzählen muss. Obwohl ich keine ausgebildete Pädagogin mit Staatsexamen und absolviertem Referendariat bin, unternahm ich vor sieben Jahren den Versuch, an einer öffentlichen Schule zu unterrichten. Ich bewarb mich an einem Gymnasium auf eine Stelle als Deutschlehrerin. Knapp 49 Jahre alt war ich, und sehr gespannt auf das, was mich erwartete: zwei zehnte und eine neunte Klasse. Zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht. Hier sind einige von ihnen zusammengefasst, auf dass meine Sicht auf das Lernen und Unterrichten deutlicher werde.

Gedanke 1: Ein Mensch lernt dort, wo er sich konfrontieren kann, zu provozieren versucht oder Provokation erfährt. Widerspruch ist im Lernprozess sehr wichtig. Wo er nicht möglich ist, und eigene und fremde Erkenntnisse im Fragen nicht freigelegt werden können, versiegt das Lernen und ein Glaube muss her.

Gedanke 2: Lernen ist nur dann und dort möglich, wenn und wo Menschen frei sind, ihre Erkenntnisse zu haben, und sich diese Freiheit auch erlauben. Diesen Gedanken habe ich bei Konfuzius gefunden. – Die Möglichkeit, die sich uns in einem kleinen Zeitfenster bot, war die der Möglichkeit, sich zu dieser Freiheit zu entscheiden. Das Fenster in der Zeit ist wieder geschlossen, und die Errungenschaften der Menschwerdung scheinen im ewigen Kreislauf in einen neuen – vermutlich niederen – Zustand überzugehen.

Gedanke 3: Einer von Konfuzius‘ wesentlichen Gedanken war der der zweifachen Menschlichkeit. Diese besteht im Bewusstsein der persönlichen Mitte und der Fähigkeit, andere gerecht und unparteiisch zu behandeln. Nur ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, kann das Wesen anderer Menschen verstehen. Dann wird er im Umgang mit anderen keine Konflikte brauchen, keine Verwicklungen, weil er jene für etwas benutzt, das er ins Außen übertragen muss. Kämpfe zwischen Menschen entstehen aus falschen Gewohnheiten heraus; Menschen sind durch Konventionen, deren Bedeutungen sie nicht verstehen, schlimmer noch: durch Konventionen, die möglicherweise bar jeder Bedeutung sind, voneinander getrennt.

Ich fand mich drei Fronten gegenüber: die eine bestand aus den Eltern. Oh, da ist eine Lehrerin, die kein Referendariat durchlaufen hat. Ist sie in der Lage, mit unseren Kindern umzugehen? – Ich sage es gleich hier: ja, ich war in der Lage. Die Eltern hatte ich am Ende des ersten Halbjahres durchweg auf meiner Seite. Die zweite Front waren die Schüler. 75 an der Zahl, in einem Alter zwischen 13 und 16, geringfügig mehr Mädchen als Jungen, einige der Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Dies Alter ist bekannt als jenes, in dem junge Heranwachsende am allermeisten mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem erwachsenden Körper und ihrem erwachenden Trieb in die Welt hinein. Sie haben Fragen und wollen Antworten.

Die ersten Wochen vergingen mit Annäherungen – an den Unterricht, an die verschiedenen Menschen, an den Lernstoff. Es kostete mich doppelt so viel und dreimal mehr Zeit, den Stoff vorzubereiten als es einen routinierten Lehrer gekostet hätte. Ich fing mit allem bei Null an, auch mit der Notengebung und überhaupt mit den Bewertungsrichtlinien. Es kostete viel Geduldenergie, die Tests der Schüler zu durchlaufen, um ihnen zu beweisen, dass ich sie ernst nehme. Es bedurfte – im Nachhinein besehen – großen Mutes, Dinge zu tun, die «man sich» nicht mehr im Unterricht leistete. Die ersten Streiche überstand ich, mit Rotwerden, mit Herzklopfen. Ich überstand die Unlustattacken, die sich im Lärmpegel niederließen, den offenen Widerstand mit Verweigerungen. Ich bestand die Nagelprobe mit Theaterbesuch, Besuch einer Zeitung und eines Kinos, und die ersten Zeugniskonferenzen. Danach hätten wir zur Normalität übergehen können, aber ich streckte die Segel.

Grund dafür war die Front Nummer 3 – die Lehrerkollegen. Dazu weiter unten mehr. Als die Schüler soweit Vertrauen gefasst hatten, dass sie offen mit mir redeten, kam ihr Frust zutage. Wir wissen nicht, warum wir das lernen sollen. Frau Deutschlehrerin stellte dann gleich etwas klar: ihr wisst sehr wohl, warum. Eure Frage ist: Wozu müssen wir das lernen? – Ihr fragt, was die aristotelische Poesie mit der Welt da draußen zu tun hat. Ihr fragt, was die rhetorischen Muster in Remarques «Im Westen nichts Neues» mit eurer Realität zu tun haben? – Ich sagte es ihnen. Ein Schüler fragte zweifelnd, warum er eine Zwei im Referat bekommen hatte, während der sonstige Klassenbeste eine Drei bekam: ob ich wüsste, dass es andersherum sein müsste. Ein anderer Schüler, sonst schriftlich auf Vier abonniert, bekam von mir eine Zwei. Einer, der kaum etwas sagte, ging mit einer Zwei nach Hause; eine Schülerin, die sich ständig mündlich äußerte, mit einer Drei. Ich erspare uns hier Einzelheiten. Um es zusammenzufassen: ich versuchte, den Lernstoff mit dem Lebensumfeld der Schüler in Zusammenklang zu bringen, ich stellte Tiefenverbindungen her und nahm mir dafür Zeit. Ich brachte unbekannte Komponisten via CD mit ins Klassenzimmer, und wir sahen uns gemeinsam einen Film an, bei dem die Schüler darauf gewettet hatten, ich würde ihn nicht kennen. Wir lasen eine ernsthafte Lektüre zu Faschismus und machten ein Drehbuch daraus, wir lasen Dürrenmatt und vertieften uns in Medea, kamen bei Christa Wolf und dem Geteilten Himmel heraus. Sie lernten nebenbei so viel, weil sie nicht merkten, dass sie lernten, sondern ihr gewecktes Interesse stillten. Die Klassenarbeiten, die wir schrieben, waren auf diese Art Lernen zuge-schnitten. Ich glaube, nach zwei Durchgängen brauchte keiner mehr Angst zu haben, er würde völligen Unsinn abliefern. Denn ich hatte gesagt: das gibt es gar nicht! Natürlich mussten wir in der Vergleichsarbeit scheitern! Ich scheiterte, weil mich die Kollegen nicht einbezogen, was die Wahl des Themas, seine Präsentation und die Aufgaben anging. Sie waren zu viert und sich einig, ich war alleine. Meine Schüler scheiterten, denn ich hatte ihnen in nur sieben Monaten eine Art zu arbeiten gezeigt, die sie aufgeweckt hatte, aber das war nicht vorgesehen. Ich hatte sie damit verdorben, und das ließ man mich spüren.

Als ich es merkte, war die erste Hälfte des zweiten Halbjahres fast vorbei. Ich beraumte eine Sitzung mit meinen Schülern ein und eröffnete ihnen, dass ich gehen würde. Nichts sagte ich von den Kollegen, wohl aber sagte ich, dass ich merkte, ich wäre am falschen Ort. Sie verraten uns! riefen sie zu Recht. Das sei nun mal so gelaufen – ich hatte das nicht erwartet. Weiterzumachen aber täte mir nicht gut, denn ich hätte immer das Gefühl, sie nicht auf das vorzubereiten, was von ihnen verlangt würde. Ich eigne mich nicht zu dieser Art von Ausbilder, und deshalb müsse ich gehen. Sie gingen heim, zwei Wochen später hatte der Schulleiter einen Brief aller Klassenvertreter mit der dringenden Bitte, meinen Vertrag zu verlängern und mich da zu behalten, auf dem Tisch. Meine Entscheidung aber war unumstößlich.

An dieser Schule ist mir klar geworden: es geht nicht mehr um Bildung, es geht, wenn überhaupt auch das noch, um Aus-Bildung. Schüler sammeln ein Wissen, das weit davon entfernt ist, in Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stehen, das eingeatmet, und sobald die Klassenarbeit vorüber ist, wieder ausgeatmet wird.

.

6. Der Mensch in der Bildungswüste

Die Bildung des Menschen zu sich selbst, das Sehenlernen des wahren Lichtes, auf dass man sich und die anderen erkenne, die Vielfalt der Selbstverständnisse – alles das ist in einer Landschaft des Unterschiedlosen untergegangen. Es hat ganz schleichend angefangen. Vielleicht mit der französischen Revolution, vielleicht mit der Industrialisierung, vielleicht mit dem Kapitalismus, der als die andere Seite des Kommunismus nicht viel anders als jener ist. – Alle Menschen sind Funktion von etwas oder einem anderen. Alle Menschen sind gleich. Erst vor dem Recht und schließlich vor den Vielen. Gleichmacherei steht der Bildung des Eigenen entgegen. Da, wo nicht unterschieden wird, wird auch nicht geachtet, wert geschätzt. Dann haben wir die Einöde, die Wüste.

.

Exkurs

„Kein Araber liebt die Wüste. Wir lieben Wasser und grüne Bäume. In der Wüste ist nichts. Kein Mann braucht Nichts.“ (aus: Lawrence of Arabia)

In einem papiernen Aufschrei hatte ich vor langer Zeit einmal geschrieben, ich wolle nicht akzeptiert, sondern toleriert werden (etwa: «Du musst mich nicht mögen oder mir zustimmen, aber lass mich sein, wie ich bin!»). Anschließend hatte ich in einem öde langen Text versucht, zu definieren, was denn nun Toleranz und was Akzeptanz sei. Am Ende war alles – von Augen Dritter ungelesen – in einem der digitalen wie realen Ordner verschwunden. Und war vergessen worden.

Nun habe ich ihn wiedergefunden. Zu meinem Schrecken verstand ich meine eigenen Worte nicht mehr. – Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich sprach/schrieb sofort alarmiert mit etlichen Leuten und erfragte ihre Definition von Toleranz und Akzeptanz. Fragte dabei auch nach, welchem sie den Vorrang geben würden. In meiner Verwirrung hätte ich keine Prognose abgeben wollen, tendierte aber immer noch zur Toleranz, wie vor Jahren. Die Befragten allerdings legten den Schwerpunkt auf die Akzeptanz. Akzeptiert zu werden bedeute die Anerkennung der Meinung, die man vertrete, las ich da. Man werde mit den eigenen Ansichten und Taten in eine Gemeinschaft, die diese für gut befände, aufgenommen.

Toleranz, sagten sie, sei eine Einstellung der Nicht(be)achtung. Eine, die in sich trage, dem Toleranten sei das Gegenüber egal. Man interessiere sich nicht wirklich, sondern bleibe unverbindlich und beziehe keine Position. In einem Artikel, den ich im Internet fand, las ich, dass etwas aus der Position eines Herrschenden heraus zu akzeptieren etwas völlig anderes – sogar gegensätzliches – sei als zu tolerieren. Letzteres heiße, etwas zu dulden und zu erlauben (auch etwas, das falsch sei, was natürlich überhaupt nicht gehe!), während ersteres bedeute, etwas als wünschenswert anzunehmen und zu fördern. Toleranz sei eine Haltung des Verzichts auf ein bestimmtes, klar umrissenes Menschenbild, demgemäß man als Einzelner die Gesellschaft formen könne. Zwar habe eine tolerante Person eine ungefähre Ahnung, wie sich Menschen der eigenen Meinung nach verhalten sollten, doch ob sie das auch wirklich täten, würde dann nicht weiter beachtet. Das Führen des eigenen Lebens gehe jenen vor dem Einwirken auf das Leben der anderen, und das sei Gleichgültigkeit. Ich verstummte und ging in mich.

Meine Verwirrung weigerte sich beharrlich zu weichen, nein, sie vergrößerte sich: war nicht früher, vor nicht allzu vielen Jahren Toleranz der Wert in unserer Mitte, dem das größere Gewicht beigemessen wurde? Was war aus Nathan dem Weisen aus der Ringparabel Lessings geworden? Darin ging es doch um Toleranz, oder? Oder hatte ich alles falsch verstanden?

Mir fehlte ein entscheidender Baustein zum Verständnis des hausgemachten Unverständnisses, und ich entwickelte den Verdacht, dass hier eine Umgewichtung, eine Umdeutung der Begriffe, die mich in ihren Strudel gerissen hatte, im Gange war.

Der fehlende Baustein kam in Form einer Zigarette, die jemand vor der Tür eines Restaurants stehend rauchte, daher. Zigaretten sind gefährlich, d.h. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ist bekannt. Das hört und liest man allerorten, steht auch auf den Schachteln drauf. Also wird was dran sein. Wenn dem so ist, dann empfiehlt es sich, möglichst nicht zu rauchen, insofern man gesund bleiben will oder bleiben muss. Das könnte man als Dogma formulieren. Ihr Arzt vertritt möglicherweise dieses Dogma, d.h. er macht die Aussage der Gefährlichkeit der Zigaretten für sich zur ausschließlich gültigen Aussage. Wenn Sie ihn aufsuchen, wird er Ihnen nahelegen – eingedenk der später eintretenden Folgen – sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Er wird sagen: Sie sollten aufhören zu rauchen, denn sonst… Und dann wird er Ihnen freistellen, ob Sie seinen Rat befolgen oder nicht. Der Mensch Arzt als Dogmatiker wird Sie nicht persönlich dafür abstrafen, dass Sie Raucher sind. Er wird Sie aber vielleicht durchaus interessiert fragen: Genießen Sie Ihre Zigaretten wenigstens? Und das meint er nicht ironisch.

Hat Ihr Arzt eine hohe Moral, dann wird er Ihnen ebenfalls sagen, dass Sie aufhören sollten zu rauchen. Er wird dies ebenfalls mit der Gefährlichkeit begründen, und er wird anführen, dass Rauchen auch die anderen Menschen gefährdet, jene, die in Ihrer Nähe leben, die Sie einnebeln, die passiv mitrauchen. Er ist ein Moralist, denn er wird eine bedrohliche Information in seiner Empfehlung mitschwingen lassen: Hör auf zu rauchen, sonst müssen wir dich ausschließen, sonst müssen wir uns überlegen, wie wir dich vom Gegenteil überzeugen. Die Moralisten haben es inzwischen geschafft, die Raucher draußen vor die Tür zu schicken.

Ein Dogmatiker kann tolerieren, dass jemand etwas für sich Falsches tut, wenn er nur die Konsequenzen seines Handelns übernimmt. Ein Moralist muss jemanden, der im Begriff ist, einen Fehler zu begehen, davon überzeugen, es anders zu machen, nämlich so, dass es mit der Mehrheitsgemeinschaft konform geht. Ein Moralist kann akzeptieren, was seinen Grundsätzen ähnlich ist. Es ist nicht so, dass ein Dogmatiker nicht weiß, was für den anderen gut wäre – nur: er wird es nicht einfordern. Das jedoch tut der Moralist.

In unseren Zeiten ist diese Begrifflichkeit verwischt. Weil Schwarz-Weiß ein Ideal ist und es dieses real nicht gibt und folglich auch nicht geben darf, dafür immer nur verschiedene Abstufungen von Grau, haben sich im Zuge der Relativierung und Neutralisierung Verwechslungen eingeschlichen. Das tut es immer, wenn man die Pole, zwischen denen sich das Leben abspielt, nicht mehr eindeutig benennen darf. Immer gibt es und hat es Mischtypen gegeben. Inzwischen allerdings kommen Dogmatiker moralisch verkleidet daher, und Moralisten wechseln auch schon mal ins dogmatische Lager, wenn eine angesagte Meinung in eine andere Phase tritt. Was zu beobachten ist: wir haben einen gewollten Überhang zum Moralischen. Die Werte an sich sind verloren gegangen (sage nicht nur ich), der Ethos ist futsch. Stattdessen haben wir Normierungen und Regelungen.

.

7. Rekonstruktion von Bildung

Fassen wir zusammen: Das Leben ist ein Traum oder ein Schattenspiel. Die Menschen darin – blind und ohnmächtig – jene, die das, was wirklich ist, nicht sehen, die das, was keineswegs wirklich ist, für wirklich halten. – Das war das Thema von Aischylos, damit sind wir wieder zurück bei den Griechen – und den Höhlenmenschen. Die Blinden, die Gefangenen könnten lernen zu sehen, und wollen es doch nicht.

Die Mystik mit dem Bild vom innewohnenden Wesen, das in einem Äußeren eingewickelt ist: die ganze Eiche ist bereits in der Eichel angelegt, der Baum wird sich von innen nach außen entfalten und entwickeln. Das ist im Groben das Wesen des mystischen Bildungsweges. So könnte es aussehen, doch die exoterischen Auslegungen haben der Mystik und den Menschen diesen Weg versperrt. Es bleib in heutiger Zeit ein Abklatsch – die kommerzielle Esoterik, die in Dualität zum Ursprung geht.

Humboldt zeigte an der Gestalt eines Baumes die Bewegung auf, die Sehnsuchtsbewegung, die das menschliche Leben voranzieht: Überhaupt liegt in den Bäumen ein unglaublicher Charakter der Sehnsucht, wenn sie so fest und beschränkt im Boden stehen, und sich mit den Wipfeln, so weit sie können, über die Grenzen der Wurzeln hinausbewegen. Ich kenne nichts in der Natur, was so gemacht wäre, Symbol der Sehnsucht zu sein. – In der Erde verwurzelt, wissend, wer wir sind, könnten wir die Welt erobern. Doch es ist etwas geschehen:

Statt Nächstenliebe haben wir den Sozialstaat. Nächstenliebe ist die Liebe zum Nächsten, den man in seinem Schicksal zu verstehen sucht. Wir mildern uns gegenseitig das Begreifen unserer Schicksale, d.h. unserer jeweiligen Bestimmungen, was uns nicht dessen enthebt, uns selbst und unser Leben eigenständig zu leben. Im Nächsten tolerieren wir sein je Eigenes. Mit «sozial» hat das nichts zu tun.

Wenn ich sozial bin, befinde ich mich von vorneherein, als mich bedingend und sichernd, in einem Kollektiv. In einem Kollektiv geht es nie um den Einzelnen, das Individuum. Da können sie reden, wie sie wollen: das geht nicht zusammen!

In der Nächstenliebe werden die Unterschiede zwischen den Menschen bewahrt und geachtet. Im Sozialen geht es darum, diese Unterschiede aufzuheben, so dass es keine Einzelnen, keine Individuen mehr gibt. In-dem wir die Unterschiede ausgleichen wollen und die Diskriminierung (das Bezeichnen der Unterschiede, und im Zuge dessen das Handeln, das diesem Bezeichnen folgt) zu vermeiden versuchen, geben wir die Möglichkeit zur Toleranz preis – und auch die Möglichkeit zur Entwicklung des Einzelnen zu dem Baum, der er ist. In einer sozialen Monokultur ohne Unterschiede gibt es keine Konkurrenz. Das könnte Frieden bedeuten, sollte man meinen. Es wird auch so kommuniziert. In Wirklichkeit bedeutet es den Tod.

Der moralische Überhang ist eine der Ursachen dafür, dass wir im Sozialrausch die Chance auf Eigenständigkeit unseres Seins verlieren und aufgeben, und damit die Bildung unseres Selbst. In der Ausübung und im Vorgang-Sein meinen wir, jederzeit einschreiten zu dürfen und setzen den Zwang zum Handeln an die Stelle des Geschehenlassens. Wir sind scheinbar überaus beweglich, dabei äußerlich getrieben und innerlich eingeschlossen und isoliert. Höhle – Sokrates!

Die meisten Lehrer in den Schulen, auf die unsere Kinder gehen, sind davon überzeugt, das Beste zum Besten der Kinder zu tun. Dass sie alles gelten lassen, dabei bewerten, und die Bewertungen sofort relativieren, weil niemand aufgrund eines Unterschieds Vorteile haben darf, ist tägliches Brot.

Dass aber heute die Menschen sich selbst gestohlen werden, wird keine Medizin richten können. Von derlei Dingen muss man sprechen, wenn man über Bildungspolitik spricht, und von noch anderen mehr, die ich hier überhaupt nicht angesprochen habe. ■

1)Sprache im weitesten Sinne, auch Dialekte

2)Kognition: Zu den kognitiven Fähigkeiten zählen: die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, das Problemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einige mehr. Es geht im Wesentlichen um Informationsverarbeitung. Der Begriff ist Gegenstand einiger Diskussion; ich verwende ihn in Anlehnung an die Arbeiten der kognitiven Psychologie, zusammengefasst in Oerter & Montada: Entwicklungspsychologie

3)Frevel gegen die Götter

..

___________________________________

Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt in Bornheim/D

.

.

Klaus Seybold: «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament»

.

Sprachanalyse der biblischen Prophetien

Jan Neidhardt

.

Die Propheten des Alten Testaments waren vielfach anders, als man sie sich in unserer Zeit vorstellt. Heute betrachtet man sie oft als Vorankündiger zukünftiger Ereignisse oder reduziert sie überhaupt auf Messias-Ausrufer. Hinzu kommt, dass die Bibel einen bestimmten Kanon an namentlich bekannten Propheten versammelt, jenen der sogenannten Schriftpropheten.

Die Propheten des Alten Testaments waren vielfach anders, als man sie sich in unserer Zeit vorstellt. Heute betrachtet man sie oft als Vorankündiger zukünftiger Ereignisse oder reduziert sie überhaupt auf Messias-Ausrufer. Hinzu kommt, dass die Bibel einen bestimmten Kanon an namentlich bekannten Propheten versammelt, jenen der sogenannten Schriftpropheten.

Im alten Israel war aber das Prophetentum weitaus vielfältiger: Ein Prophet war ein Mensch, der mit Gott in Verbindung stand, ein Medium, durch das Gott den Menschen seinen Willen kundtat. Das geschah in verschiedenen gesellschaftlichen Formen: Es gab Hofpropheten, Prophetenschulen und Wanderprediger, Angesehene oder auch Deklassierte, die als Propheten in Erscheinung traten.

Die Schriftpropheten, um die es im neuen Buch «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament» von Klaus Seybold geht, sind für die Identität des jüdischen Volkes von besonderer Bedeutung, da sie geschichtliche Krisen des alten Israel markieren, insbesondere die Zeiten der Bedrohung durch Assyrer und Babylonier.

Propheten müssen großen Eindruck auf die Menschen gemacht haben. Als ihr wichtigstes Medium kann die Sprache gelten; Gott teilt sich durch das Wort mit. Nach Zenger zählt unter anderem zum Merkmal des Propheten, erstens in schockierenden, ja obszönen Bildern zu sprechen, und zweitens die rhythmisch-poetische Sprache, die kunstvollen Gedichte und Liedformen in ihren Reden.

Klaus Seybolds «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament» ist ein nicht nur für Theologen bzw. Alttestamentler interessantes Buch, das die besondere Sprache der Propheten wissenschaftlich analysiert und dadurch auch die literarische Ästhetik, die sich mit ihren Aussagen verbindet, verstehen hilft.

Dies ist auch das zentrale Thema in dem Band des ehemaligen Dekans der Basler Theologischen Fakultät Ludwig Seybold. In seinem umfangreichen Kompendium werden über hundert Texte aus den Prophetenbüchern analysiert und rhetorische Stilmittel wie spezifische Eigenarten der behandelten Propheten herausgearbeitet.

Seybolds Untersuchung ist eher für den wissenschaftlich-theologischen Zusammenhang geschrieben, durchaus aber geignet auch für theologische Laien, die sich für das Prophetentum besonders interessieren. Das Buch liefert zusätzlich eine gute Einführung in die Prophetengeschichte und den aktuellen Forschungsstand. Im Anhang befindet sich ein Begriffsregister, das einen raschen Zugriff auf die gesuchten Informationen ermöglicht, und schließlich enthält es noch ein Verzeichnis der relevanten Bibelstellen zur eigenen Recherche.

Das Buch ist für jene ein Gewinn, die sich mit den Propheten nicht nur auf theologischer, sondern v.a. auch auf sprach- und literaturwissenschaftlicher Ebene auseinandersetzen möchten. Es wird helfen, die aus heutiger Sicht teils schwer verständlichen Prophetenworte zu erhellen. Das Buch schafft ein Bewusstsein für diesen, oft auch das ästhetische Empfinden besonders ansprechenden, dichterischen Aspekt der Bibel. ■

Klaus Seybold: Poetik und Literatur im Alten Testament, Kohlhammer Verlag, 348 Seiten, ISBN 978-3-17-021549-8

.

.

Lyrik-Essay von Bernd Giehl

.

Nachdenken über Luxus

Einige Anmerkungen zum Schreiben von Gedichten

.

Bernd Giehl

.

.

Das kleine Gesicht im Wintermantel:

Trauermund, Warteaugen, Schrittklein

in den Hof, den Stall, die Viehspuren

im Straßenschmutz schon lang verwischt.

Waldmeisteressenz und Brunnenwasser

gegen den großen Durst.

Neben der Wasserbank eine Schöpfkelle.

Sigfrid Gauch: «Morgentod»

.

I

32 Worte. So viel wie wir Normalsterblichen sonst für drei Sätze benötigen. 32 Worte nur, aber ein Text, an dem das Auge hängenbleibt, den man wieder und wieder liest, fast wie eine Offenbarung, den man wahrscheinlich nie mehr vergisst.

32 Worte. Gefunden in einer Spalte namens «ZEITmosaik» in der «ZEIT» vom 28. Juni 97. Eine Spalte, über die ich sonst schnell hinweglese; den Namen des Verfassers, Sigfrid Gauch, habe ich vorher noch nie gehört. Aber dieses Gedicht rührt mich an, wie nur weniges sonst. Fast möchte ich behaupten: es ist «vollkommen». Vollkommen wie eine Arie aus der «Matthäuspassion» von Bach. Oder wie ein Bild von Manet.

Und jetzt höre ich auch schon wieder das Wetzen der Messer. Darf man das, über «Schönheit» nachdenken, wenn doch allgemein eher «Hässlichkeit» angesagt ist? Seit Baudelaire seine «Fleurs du mal» schrieb, seit Rimbaud eine «Zeit in der Hölle» verbrachte, seit dem Beginn der «Moderne» also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lebt die Kunst – Malerei, Literatur, Musik – doch eher von der Dissonanz, der Beschreibung des Hässlichen und Abstoßenden. Die Kunst reagierte damals auf die zunehmende Hässlichkeit, hervorgerufen vor allem durch die Industrialisierung. Dass es seither aufwärts gegangen wäre mit der Welt, kann man eigentlich nicht behaupten.

Wäre also nicht statt des Nachdenkens über Gedichte ein flammender Protest gegen den Afghanistan-Krieg oder die ewigen Streitereien der schwarzgelben Regierung angesagt? Das alles sind sicher wichtige Themen. Und doch will ich hier nur eins tun: über Gedichte nachdenken. Über das, was mich und sicher auch andere an ihnen fasziniert.

Vermutlich sind Gedichte unnötig. Wahrscheinlich brauchen wir viel eher Arbeitsplätze als Gedichte. Aber wer Brot hat, möchte womöglich irgendwann auch Butter dazu. Das ist unverschämt; ich weiß. Gut möglich, dass eines Tages der Genuss verboten wird, weil er unmoralisch ist; in Amerika sind sie ja schon so weit. Solange der Genuss jedoch noch nicht verboten ist, (solang man sogar noch in der Öffentlichkeit rauchen darf), solange kann man einstweilen noch über Gedichte nachdenken. Und was es eigentlich ist, das sie (oder jedenfalls manche von ihnen) über die Banalität all dessen erhebt, was täglich geredet und geschrieben wird.

.

II

Die Schönheit von Gedichten also. Und zwar nicht von Goethe- oder Eichendorff-Gedichten, sondern von moderner Lyrik. Auch ein Gedicht wie Goethes «Über allen Wipfeln ist Ruh» ist «schön», aber wer heute noch so schreiben würde, wäre ein hoffnungsloser Fall. Bilder von erhabenen Gipfeln, von rauschenden Bächen, das geht nicht mehr; an ihre Stelle muss anderes treten. Auch die Formen sind andere geworden; Hexameter und Jambus, das war einmal, obwohl es mittlerweile auch wieder Gedichte mit Endreim gibt. Überhaupt ist es schwieriger geworden, von «Form» zu sprechen, wo so viele Formen sich aufgelöst haben und neue Formen zwar entstanden, jedoch nur schwer abzugrenzen sind. Zwischen einem Rilke-Gedicht und einem Gedicht von Erich Fried stehen Welten, und wer das nicht glaubt, lege einmal Frieds «Maßnahmen» neben die «Duineser Elegien».

Und dennoch gibt es etwas, was Lyrik abgrenzt von Prosa, was sie erkennbar macht. Wo eine Geschichte oder ein Roman Zeit braucht, um sich zu entwickeln, Spannung zu erzeugen oder was immer auch den Leser daran hindert, zur Fernbedienung zu greifen, da muss das Gedicht in wenigen Zeilen das Gleiche leisten. Und das kann es nur durch seine besondere Sprache, die so schwer zu benennen ist: «leuchtend» vielleicht, oder «verdichtet». Dabei spielt der Rhythmus immer noch eine große Rolle, und auch die Bilder, die ein Gedicht verwendet, sind wichtig. Oft sind es ungewohnte, vielfach nur angedeutete Bilder, wie man an Gauchs Gedicht sehen kann. Dieses Gedicht besticht mit seiner Sprache. Ungeheuer konzentriert ist sie, fast möchte ich sagen: «sinnlich». Verkürzt gesagt: ein Roman kann notfalls auch mit einer schwächeren Form auskommen; für ein Gedicht ist das tödlich.

Fragen wir also ruhig einmal nach der Besonderheit der lyrischen Sprache. Und nehmen wir – pars pro toto – Gauchs Gedicht «Morgentod» dazu. Was wahrscheinlich als erstes bei diesem Gedicht ins Auge springt, sind die ungewöhnlichen Substantive in der zweiten Zeile: «Trauermund» – doch ja, das könnte man schon einmal gelesen haben; «Warteaugen» – schon schwieriger; aber «Schrittklein» – das sieht nun doch schon sehr nach Neuschöpfung der Sprache aus;. Was ja in der Lyrik nichts Ungewöhnliches ist, auch wenn das Überraschungsmoment sonst eher in der Zusammenstellung der Bilder liegt (unübertrefflich, auch hier, Paul Celan, z.B. in «Spät und Tief»: «Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht/ wir essen die Äpfel der Stummen …»)

Nun bringt der Vergleich mit Celan nicht allzu viel ein, denn dieses Gedicht ist eigentlich nicht «dunkel», auch wenn es sich gewiss nicht dem ersten flüchtigen Lesen erschließt. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass hier die Verben fehlen. Ein paar Adjektive und Präpositionen; ansonsten nur Substantive. Die Person, die hier «handelt» ist absichtlich im Unklaren gelassen. Beschrieben wird eigentlich nur ihr Gesicht: «Das kleine Gesicht im Wintermantel:/ Trauermund, Warteaugen, Schrittklein»; möglich dass es sich um ein Kind handelt, aber vielleicht ist es auch ein Erwachsener, der an einen Ort seiner Kindheit zurückkehrt. Dieser Ort ist ein Bauernhof. Der Brunnen, der hier (wiederum indirekt) erwähnt wird, läßt Vergangenes erahnen; möglich, dass dieser Hof schon lange nicht mehr bewirtschaftet wird. Allenfalls als Wohnung dient er noch, und doch ist er ein wichtiger Ort für den Sprecher, das «lyrische Ich». Durch das Gedicht bekommt dieser Ort eine Bedeutung, die der reale Hof nie gehabt hat. Die gewollte Unschärfe der Beschreibung – alles wird nur angedeutet – setzt die Phantasie des Lesers in Gang. Er ist es, der den Zwischenraum zwischen den Worten füllen muss mit eigenen Assoziationen. Seine Erinnerung wird gebraucht. Und das ist es wahrscheinlich, was den Leser schließlich in seinen Bann zieht.

.

III

Die Sprache ist es also, die ein Gedicht ausmacht. Eine Sprache, die eher andeutet als benennt, die Zwischenräume schafft, die es nötig macht, dass man zwischen den Zeilen liest. Sie kann feierlich sein, ungewohnt, sie kann mit ungewöhnlich zusammengesetzten Bildern arbeiten, aber sie muss es nicht. Es gibt auch (scheinbar) lakonische Gedichte; dafür ein Beispiel aus dem «Jahrbuch der Lyrik 97/98», (in dem ich später auch Gauchs Gedicht gefunden habe):

Seit ich hier bin

Seit ich hier bin trage ich Taschen

voller Papiere, fahre ich Fahrstuhl

telefoniere, trinke Kaffee wie ein Mann

mit Terminen , liege ich schlaflos,

interpretiere, huste und reime, traurige

Tiere, spende dem Geiger in der Passage

einen Gedanken, was ist das Leben,

wenn nicht ein Geigen in den Passagen,

was kann er tun und was soll ich sagen:

Pflege Kontakte und streue Asche auf

deine Akte. So ist das hier.

Hans Ulrich Treischel

.

Auch hier werden, wie in «Morgentod», Orte benannt. Aber im Gegensatz zu dem eingangs besprochenen Gedicht sind es Orte, die nicht viel bedeuten: ein Büro, der Fahrstuhl, eine Passage. Der Tonfall ist locker, ironisch. So ganz ernst scheint das «Ich» in diesem Gedicht sich nicht zu nehmen. Der, der hier spricht, ein Angestellter offensichtlich, schaut sich selbst über die Schulter. Natürlich muss er so tun, als ob er arbeite, aber er nimmt das alles nicht so eng; womöglich schreibt er sogar Gedichte in seiner Arbeitszeit.

Doch wenn man genauer hinschaut, ist die Lakonie, die einem förmlich entgegenspringt, nichts als eine Maske. Eine schwer greifbare Trauer spricht aus diesem Gedicht, eine Trauer über das mit Akten und Terminen vertane Leben. Das Leben ist ein «Geigen in den Passagen»; offensichtlich wird der Straßenmusikant zu einem Bild für das geschäftige Leben, das den armen Straßenmusikanten dort stehenlässt, wo er steht. Es gibt wohl kaum einen ungeeigneteren Ort für einen Musiker als die Straße. Leute bleiben kurz stehen und hören zu, aber sie haben keine Zeit, das ganze Stück anzuhören, also werfen sie eine Mark in den Geigenkasten und gehen weiter. Lieber als hier zu stehen würde man an der Met spielen oder bei den Wiener Philharmonikern, aber was will man machen, es gibt einfach zu viele Musiker, Künstler, Dichter, Menschen…

Es ist die Kunst dieses Gedichts, diese – doch eher schweren – Gedanken hinter der (scheinbaren) Leichtigkeit des Tons zu verbergen. Kunstvoll ist auch der Reim, der sich durchzieht, aber nicht als Endreim, sondern an den Zeilenanfängen, wo man ihn nicht beim ersten Lesen bemerkt. Überhaupt muss man auch dieses Gedicht mehrmals lesen, bis es sich einem erschließt. Aber davon sprachen wir schon.

.

IV

Und da kommt mir nun ein Begriff in den Sinn, der für mein Verständnis von Literatur eine große Rolle spielt, den man aber auch auf Lyrik im Besonderen anwenden kann. Es ist der Begriff des Spiels. Gedichte – so denke ich – «spielen» mit ihrem Gegenstand. Woraus auch immer sie entstehen – und das ursprüngliche Material kann so banal sein wie es will -, sie verwandeln dieses Material.

Gedichte spielen mit Bildern, Rhythmen, Reimen, mit Assoziationen, Klängen, Bedeutungen, mit allem, was ihnen zwischen die Buchstaben gerät. Es ist ein Spiel, dessen Regeln sich nicht von vornherein festlegen lassen; aber natürlich gibt es Regeln, weil sonst das Spiel aufhörte, Spiel zu sein. Gedichte schreiben ist ein hoch artifizielles Spiel; man kann es erlernen, wie man das Jonglieren erlernen kann; man braucht dazu Begabung und einiges an Übung.

Vor vielen Jahren hat der Literaturwissenschaftler Mario Andreotti in der Schweizer Literaturzeitschrift «Scriptum» die assoziative Verknüpfung ansonsten disparater Wortgruppen, das Weglassen von Verben und die Verknappung als Zeichen eines guten Gedichts genannt. («Was ist heute ein gutes Gedicht? Über einige Kriterien zeitgenössischer Lyrik», in: «Scriptum» 21/95) Dies können Kriterien für ein gutes Gedicht sein; sie haben aber keinen Ausschließlichkeitscharakter, wie man an dem Gedicht von Treischel, aber auch an vielen Gedichten von Brecht z.B. deutlich erkennen kann.

Sind Gedichte also Luxus? Für die Verleger ganz bestimmt; an einem Gedichtband verdienen sie nur in den wenigsten Fällen. Für die Leser wahrscheinlich auch: sie informieren weder über den Börsenkurs noch geben sie Hinweise, wie die politische Situation zu verändern sei. Womöglich sind sie nicht einmal unterhaltsam oder belehrend, wie ein Roman das sein kann.

Mag sein, dass sie einfach nur spielen: mit dem Klang, den Worten, den Bedeutungen, mit der Sprache. Dem «l’art pour l’art» stehen sie meist näher als ein Roman oder eine Geschichte. Romane müssen, Gedichte können Inhalte transportieren. Womöglich ist so manches Gedicht mehr dem schönen Klang geschuldet, als dass es wichtige Gedanken zu transportieren gehabt hätte, auch wenn ich natürlich nicht verrate, an welche Gedichte oder welchen Dichter ich denke. Auf die Klanggedichte z.B. eines Franz Mon, die allen Wert auf «Form» legen, denen die Worte nur Material sind und keine Botschaften transportieren, sei hier nur am Rande hingewiesen.

Aber warum soll ein Gedicht nicht einfach nur «Schönheit» vermitteln? Oder das Spiel mit der Sprache ins Extreme treiben, wie es die schon erwähnten Poeten tun? Sprache ist eben Bedeutung und Klang, und genau das ist es, was Gedichte sich zunutze machen. Oder andersherum: ohne diese Tatsache würden Gedichte gar nicht geschrieben werden können.

Doch ja, Gedichte sind Luxus. Und der Forderung nach Hässlichkeit kommen sie auch eher in seltenen Fällen nach. Man muss Luxus nicht mögen. Man kann durchaus auch auf ihn verzichten. Manchmal sprechen Gedichte – wie das eingangs zitierte von Gauch – von Dingen und Orten, die es (so) nicht mehr gibt.

Wer will, kann das für «reaktionär» halten. Ich für meinen Fall würde auf manches andere lieber verzichten wollen als auf Gedichte. ■

.

___________________________________________

Geb. 1951 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, verschiedene literarische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim

.

.

Themenverwandte Links

Dichten mit Google – Welttag der Poesie – PEN-Tagung – 175 Jahre deutsche Gedichte – Ein schönes Gedicht – Literarische Selbstkritik – Lyric Gallery – Explosive Poetin – Über allen Wipfeln ist Ruh

.

.

Sprach-Essay von Karin Afshar

.

Der Verlust der Herkunft

Dr. Karin Afshar

.

Davon, was Sprache ist, warum die Menschen die Fähigkeit zu sprechen haben und was sie mit dieser anstellen, gibt es unzählige Bücher. Deshalb ist es von mir recht vermessen, in einem kleinen Essay skizzieren zu wollen, warum Sprachen untergehen, und wie sich dies und mit welchen Konsequenzen vollzieht.

Der Auslöser für dieses Unterfangen war die Beobachtung, dass Menschen um mich herum mehr als sorglos mit ihrer Sprache umgehen. Es ist selten der Fall, dass schon vor dem Schreiben eines Artikels der Titel feststeht. Ich schrieb ihn tatsächlich gleich so, wie er oben steht, auf.

Aber ich muss von vorne anfangen, bei zwei Männern, die in den 30er und 60er Jahren um Worte rangen, das Verhältnis des Menschen zu seiner Sprache aufzuzeichnen. Benjamin Lee Whorf und Edward Sapir waren nicht die ersten und nicht die letzten, die herausarbeiteten und beschrieben, dass das linguistische System (und mit ihm die Struktur, die Grammatik) jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument zum Ausdruck von Gedanken ist, sondern vielmehr selbst die Gedanken formt.

Welche Sprache Menschen auch sprechen – jede ist Schema und Anleitung für die geistige Aktivität des Individuums, für die Analyse seiner Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein unabhängiger Vorgang, sondern er ist von der jeweiligen Struktur beeinflußt. Der Vorgang des Ausdrückens von Gedanken ist daher für verschiedene Grammatiken als mehr oder weniger verschieden anzunehmen.

Das Denken ist nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt, sondern bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten. (Wilhelm von Humboldt)

Als Sprachlehrerin, als die ich tätig bin, kann ich jeden Tag in meinem Unterricht beobachten, wie wirksam diese sprachliche Relativität ist. Wer Deutsch sprechen können will – und damit werden wir mit einer Sprache konkret -, muss Deutsch denken. Das bedeutet, dass er sich der Mittel, die das Deutsche zur Verfügung stellt, bedienen muss, um seine Gedanken oder Informationen so auszudrücken, dass er von anderen Deutsch-Sprechenden verstanden wird. Das gilt analog natürlich für jede Sprache, für Türkisch, Englisch, Japanisch, um nur drei Sprachen zu nennen. Kann der Sprecher dies nicht, findet der Angesprochene seine Welt nicht abgebildet. Wenn wir eine neue Sprache lernen, tun wir dies auf der Grundlage von bereits erworbenen Strukturen, die wir in den wenigsten Fällen hinterfragen, sondern eben einfach verwenden.

Grammatik – für viele Menschen mit unguten Erinnerungen behaftet – ist das System der Regelhaftigkeit einer Sprache. Regeln können in der einen so, in der anderen eben anders sein. Egal wie: beim Erlernen einer Sprache suchen wir nach Regeln bzw. immer wieder auftauchenden Mustern. Wenn wir sie entdecken, können wir sie anwenden, aber manchmal steht selbst dem noch etwas im Wege.

Grammatik ist nun nicht das einzige, was eine Sprache ausmacht – es geht auch um den Wortschatz, d.h. die Laute, die in einer bestimmten Abfolge artikuliert Ausdruck eines Inhalts sind, über den Übereinkunft besteht. Mehrere in bestimmter Reihenfolge geäußerte Laute erhalten eine Bedeutung, die ein Kenner derselben Laute versteht.

Sprache ist die Übereinkunft von Menschen und gewährleistet damit Kommunion.

Dinge, die in der Welt rund um eine (Sprach-)Gruppe herum vorkommen, wird diese alsbald benennen. Alles für den Alltag Relevante wird eine Bezeichnung bekommen. Jenes allerdings, was für den Alltag einer Sprachgemeinschaft – und von einer solchen sprechen wir hier – nicht relevant ist, wird weder benannt noch überhaupt gesehen.

Verschwinden Dinge des Alltags aus dem Blickfeld, verschwindet mit ihnen das alte Wort. Er- scheinen neue Gegenstände, auf welchem Wege auch immer, dann wird dafür ein neues Wort geschaffen. Sprache ist weder unveränderlich noch statisch, sie ist kein Werk, sondern eine immerwährende Tätigkeit.

Menschen begegnen Menschen, Sprachen begegnen sich in ihnen. Es kommt zum Austausch und zur Übernahme von Wörtern, auch wenn die «fremden» Wörter dasselbe Ding bezeichnen.

Ergon ist die laut- und formbezogene Grammatik einschließlich der Wortbildung, die als notwendiges Durchgangsstadium zu einer Energetischen Sprachauffassung angesehen werden kann.

In der deutschen Sprache gibt es eine Reihe neuer Wörter. Über die Flut der Anglizismen ist hinreichend geplärrt und es ist vor ihnen gewarnt worden. Die Anzahl nicht nur englischer Wörter in der Rahmensprache Deutsch nimmt stetig zu. Und die Übernahme von Wörtern hat natürlich eine Rückwirkung auf die Grammatik. Was für ein Prozess aber ist das, der immer tiefer in die Struktur des Deutschen eingreift?

Eine mir lieb gewordene Firma legte im letzten Monat ihren deutschen Namen ab und benennt sich nun Englisch. In der Computer-und in der Medienbranche tragen die technischen und medialen Errungenschaften englische Bezeichnungen. Berufsbezeichnungen (man schaue sich einmal die Stellenanzeigen an) und Studienabschlüsse sind angliziert. Versteht noch jemand, was damit eigentlich gemeint ist?

Nun gab es auch früher «Fremdwörter»; im Deutschen gibt es nicht wenige aus dem Französischen, aus dem Lateinischen, dem Griechischen – sie sind schon lange da und gehören «zu uns». Ich persönlich stecke mein Geld ins Portemonnaie, sitze gerne auf der Couch, beim Arbeitsamt ziehe ich eine Nummer und bin total frustriert, wenn ich lange warten muss.

Das so englisch klingende Wort Mobbing gibt es im Englischen nicht, und schon mal gar nicht in der Bedeutung, die es im Deutschen hat. Fitness ein anderes Beispiel, Handy ein nächstes. Fussball wird bei der hiesigen WM zum public viewing-Ereignis.

Neben der Unsitte, englischklingende Wörter zu erschaffen – was beinahe schon wieder ulkig anmutet -, geschieht mit den und durch die nichtdeutschen Wörtern jedoch noch anderes. Wir haben es mit Bedeutungserweiterungen einerseits und mit Bedeutungsverengungen andererseits zu tun.

Die neuen Wörter – sofern es Substantive sind – benötigen im Deutschen einen Artikel. Die Artikelwörter sind das Trauma jedes Deutschlernenden, der aus einer Sprache kommt, in der es kein grammatisches Geschlecht gibt. Die Regelhaftigkeit erschließt sich nur sehr schwer, da lernt man sie am besten gleich zusammen!

Welchen Artikel gibt man einem Fremdwort? Man hört die Mail und das Mail. Es ist auf Deutsch «die Post» – daraus folgt, dass die Tendenz zum femininen Artikel groß ist. Andererseits gilt: Fremdwörter sind grundsätzlich «das»: das Automobil, das Handy, das Mobile…

Weiterhin brauchen die neuen Wörter eine Pluralform. Im Deutschen gibt es – gewachsen aus der Sprachgeschichte – 8 Pluralformgruppen. «Typisch» für das Deutsche ist die Stammvokaländerung, die auch an anderen Stellen wirksam wird.

Die neuen Wörter bekommen überwiegend ein Plural-s, oder verbleiben in der Form des Singulars (der Computer, die Computer – immerhin in der Anwendung einer Regelmäßigkeit).

Verben sind ein nächster fruchtbarer Boden. Sie tragen im Deutschen im Infinitiv ein -en. to load down wird zunächst zu to download, (ist es ein trennbares Verb?), dann zu downloaden. Wohl dem, der der englischen Schriftkonvention mächtig ist, und das Wort englisch aussprechen kann, wenn er es liest.

Bei richtiger englischer Aussprache bleiben die neuen Wörter Fremdkörper im Deutschen: die offenkundig andere Aussprache passt sich nur störrisch in die deutsche Sprachmelodie ein, und was für ein Spagat, wenn dann auch noch ein Perfekt gebildet werden muss: das habe ich gedownloaded/ downgeloaded.

Der Einbruch des Englischen in das Deutsche ist gleichsam elitär gegenüber dem, was in anderen Teilen der Republik vor sich geht. Die Kanaksprak, Identifikationsmedium einer neuen Kultur, ist alles andere als lustig – sie ist ein Symptom. Wofür, fragen Sie?

Die englische Sprache ist der unseren vorausgegangen, und an ihr können wir etwas lernen. Englisch diente und dient als lingua franca und wurde in die entferntesten Winkel der Welt, als der Handel und nicht nur der begann, getragen. Englisch wird von weit mehr Menschen gesprochen als tatsächlich englische Muttersprachler sind. Es ist die zweite Sprache vieler Menschen, die sie lernen, um sie zu benutzen.

Das Stichwort hier lautet: benutzen. Eine lingua franca ist eine Verkehrssprache, die auf einzelnen Gebieten den Menschen den Verkehr miteinander ermöglicht.

Im Laufe der Kontakte und der Durchmischung mit immer anderen Muttersprachen wurde Englisch pidginiziert. Hervorstechendstes Kennzeichen von Pidginsprachen ist, dass sie eine reduzierte Sprachform darstellen. Als nächste Ausprägung haben wir es mit einer Kreolisierung zu tun:

Kreolsprachen sind Sprachen, die aus mehreren Sprachen entstanden sind. Dabei geht ein Großteil des Wortschatzes der neuen Sprache auf eine der beteiligten Kontaktsprachen zurück.

In manchen Fällen entwickelt sich eine Kreolsprache durch einen Prozess des Sprachausbaus zu einer Standardsprache. Im Unterschied zu den Pidgin-Sprachen sind Kreolsprachen sogar Muttersprachen.

Vor allem die Grammatik, aber auch das Lautsystem der neuen Sprachen sind von jenen der beteiligten Ausgangssprachen deutlich verschieden. Der Prozess dauert lange, und wir sprechen hier abstrakt von «Sprachen». Was macht es aber mit den Sprechern?

Bestandsaufnahme:

1. Neue, fremde Wörter und Begriffe werden nicht adäquat angewendet; 2. Die Wörter verändern die Strukur der Rahmensprache, nicht selten gehen Strukturelemente verloren; 3. Stehen bestimmte Strukturen nicht mehr zur Verfügung, wird nicht mehr in ihnen gedacht; 4. Was nicht gedacht werden kann, weil die Strukturen fehlen, bleibt ungesagt; 5. Der genaue Ausdruck geht verloren; 6. Man trifft sich im Unsagbaren.

Menschen, die eine Sprache nur als Ruine bewohnen, können auch nur ruinenhaft denken.

Und so gerät die Herkunft ins Wanken, wenn das Bewusstsein nicht nachkommt. Sprache ist – und war es immer – Heimat. Und wenn man seine Sprache verliert, verliert man die Heimat, und wenn man seine Heimat verliert, ist es um die Sprache hart bestellt.

Das hat übrigens nichts mit Denken in Nationalstaaten (deren Etablierung sogar nachgerade Sprachzugehörigkeiten ignoriert) oder Intoleranz zu tun, sondern ist die Frage eines Standortes. Nur wenn man den hat, kann man Schritte in das Andere, Fremde, Neue nehmen, und den Fremden für das Eigene, für ihn Neue begeistern. Gibt man seinen Standort auf, steht man im Nichts. ■

.

___________________________________

Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, Geschäftsführerin des Korshid-Verlages, Herausgeberin und Lektorin

.

.

Duden: «Wer hats gesagt?» – Zitate & Redewendungen

.

«Jetzt geht mir ein Licht auf»

Walter Eigenmann

.

Es gibt Zitate und Redensarten, die kennt einfach jeder (oder sollte jeder kennen): Beispielsweise ist «Errare humanum est» (Hieronymus: Briefe), «Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach» (Bibel: Matthäusevangelium), «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» (Nietzsche: Götzen-Dämmerung), «In vino veritas» (Alkaios: Fragmente) «Liebe macht blind» (Platon: Dialoge), «Wie sag ich’s meinem Kinde?» (Deutscher Aufklärungsfilm 1970) oder «Es geht mir ein Licht auf» (Hiob & Psalm 97) so häufig in aller Munde, dass buchstäblich vom «Volksmund» geredet werden kann.

Es gibt Zitate und Redensarten, die kennt einfach jeder (oder sollte jeder kennen): Beispielsweise ist «Errare humanum est» (Hieronymus: Briefe), «Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach» (Bibel: Matthäusevangelium), «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» (Nietzsche: Götzen-Dämmerung), «In vino veritas» (Alkaios: Fragmente) «Liebe macht blind» (Platon: Dialoge), «Wie sag ich’s meinem Kinde?» (Deutscher Aufklärungsfilm 1970) oder «Es geht mir ein Licht auf» (Hiob & Psalm 97) so häufig in aller Munde, dass buchstäblich vom «Volksmund» geredet werden kann.

Weniger geläufig im Leben neuzeitlicher Gesellschaften sind da schon Wendungen wie «Im Anfang war die Tat» (Bibel: Johannesevangelium), «Kritik des Herzens» (Wilhelm Busch: Gedichte), «Cogito ergo sum» (Descartes: Principia philosophiae), «Getretner Quark wird breit, nicht stark» (Goethe: Westöstlicher Diwan) oder «Non liquet» (Cicero: Reden). Und vollends unbekannt sind heutzutage solche einst sehr gebräuchlichen Zitate wie «Es war die Nachtigall und nicht die Lerche» (Shakespeare: Romeo und Julia), «Friede den Hütten! Krieg den Palästen!» (Rosa Luxemburg: Die Russische Revolution) oder «Hic Rhodus, hic salta!» (Äsop: Fabeln).

Eine Buch-Neuheit in der Reihe «Allgemeinbildung», die 500 solcher berühmten Zitate und Redewendungen von Religionsstifter Jesus («Ich bin das A und O») über Revolutionär Lenin («Die Wahrheit ist immer konkret») bis hin zu Trainer Trapattoni («Ich habe fertig!») versammelt, präsentiert nun die deutsche Duden-Redaktion. Unter dem Titel «Wer hats gesagt?» klärt sie dabei Herkunft bzw. Quellen der Wendungen auf, erläutert ihren tradierten Gebrauch, geht nötigenfalls auf ihre weiterführende Bedeutung im modernen Alltag ein, streift auch etwaige semantische Transformationen im Laufe der Jahrhunderte.

Über Details solcher Zusammenstellungen, zumal bei deren erklärtem Ziel, «Kluges und glaubwürdiges Zitieren» zu erleichtern, lässt sich immer streiten, und ob beispielsweise die Sprachprobleme eines Fußballtrainers (s.o.) – so witzig und bekannt das ist – tatsächlich in den Olymp der «500 berühmten Zitate und Redewendungen» eines renommierten Duden-Verlages gehievt werden sollen, ist Geschmacksache. Auch wünschte man dem immerhin 224-seitigen Band über seine simple alphabetische Reihung hinaus eine zumindest grobe thematische Gliederung. Und schließlich hätte der lexikalischen «Bleiwüste» dieses Buches die eine oder andere Illustration gut getan.

Aber das sind unterm Strich Marginalien, für die eine breite und abwechslungsreiche Zitaten-Palette, redaktionell sehr sorgfältig recherchierte sowie detailliert ausgearbeitete Definitionen, Quellenhinweise und semantische Verknüpfungen mehr als entschädigen. Wer also seine Allgemeinbildung in Sachen Zitate erweitern, die eine oder andere entfallene Wendung neu recherchieren oder einfach seinen bildungsbürgerlichen Wortschatz zwecks Angeberei etwas auf Vordermann bringen will, kommt mit dieser Duden-Novität voll auf seine Kosten. ■

Duden: Wer hats gesagt? – Berühmte Zitate und Redewendungen, 224 Seiten, ISBN 978-3-411-74131-1

.

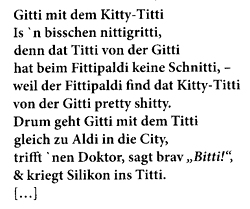

Leseproben

.

.

.

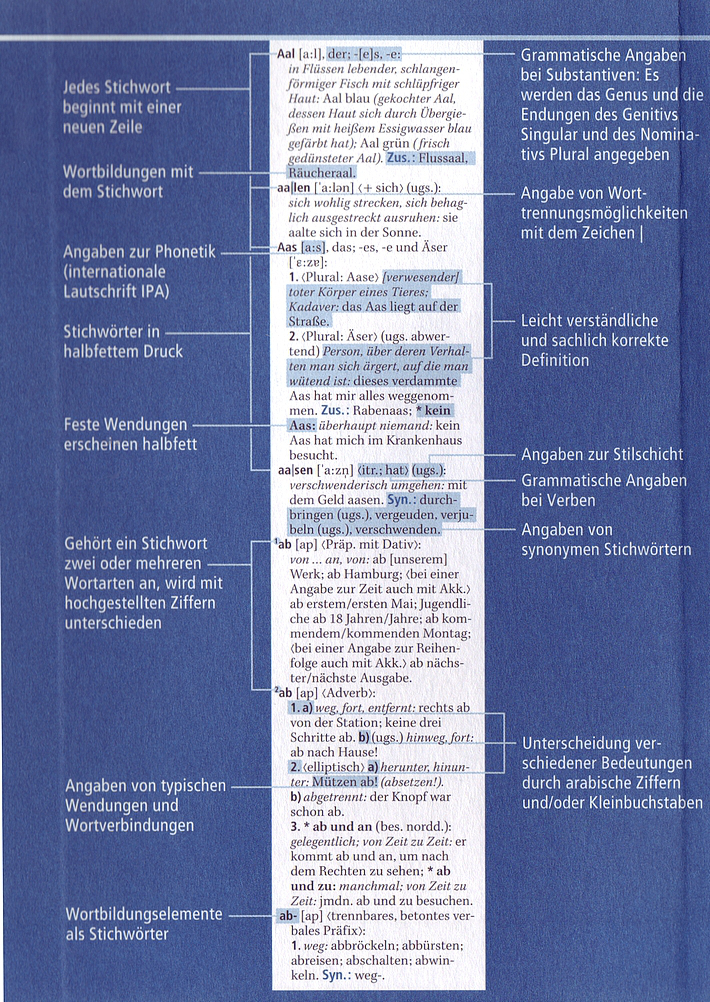

Duden – Band 10: «Das Bedeutungswörterbuch»

.

Kanonisierung von Wortschatz und Wortbildung

.

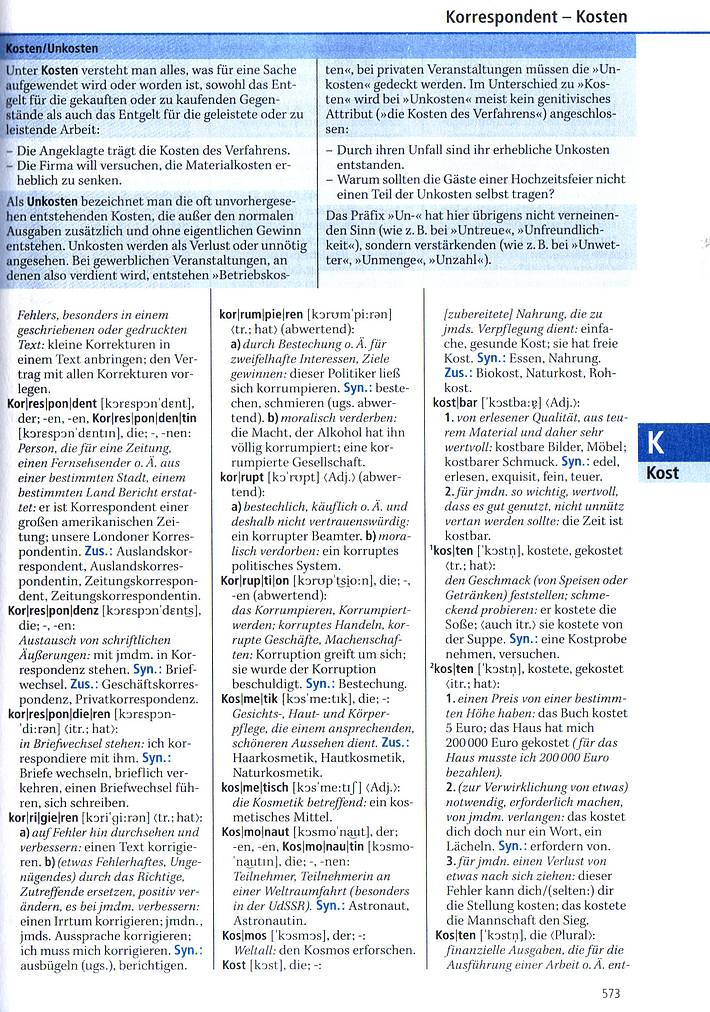

Bereits in vierter Auflage präsentiert die Mannheimer Duden-Redaktion ihr Bedeutungswörterbuch – eine fast 1’200-seitige Kanonisierung der deutschen Sprache in Sachen Wortschatz und Wortbildung. Erschienen als Band 10 der berühmten, mittlerweile in insgesamt zwölf Bänden vorliegenden Duden-Reihe, bildet diese stark überarbeitete und um 700 Neuaufnahmen erweiterte Ausgabe den Grundwortschatz der deutschen Sprache ab; insgesamt behandelt sie 20’000 Stichwörter und Wendungen.

Bereits in vierter Auflage präsentiert die Mannheimer Duden-Redaktion ihr Bedeutungswörterbuch – eine fast 1’200-seitige Kanonisierung der deutschen Sprache in Sachen Wortschatz und Wortbildung. Erschienen als Band 10 der berühmten, mittlerweile in insgesamt zwölf Bänden vorliegenden Duden-Reihe, bildet diese stark überarbeitete und um 700 Neuaufnahmen erweiterte Ausgabe den Grundwortschatz der deutschen Sprache ab; insgesamt behandelt sie 20’000 Stichwörter und Wendungen.

Weiters enthält das neue Bedeutungswörterbuch rund 450 Artikel zu Wortbildungselementen, die anhand von Beispielen die Systematik der deutschen Wortbildung veranschaulichen sollen. Als hilfreich werden sowohl Mutter- wie Fremdsprachler dabei die rund 75 Infokästen einschätzen, welche leicht verwechselbare Wörter (beispielsweise anscheinend/scheinbar, effektiv/effizient, ideal/ideell, nutzen/benutzen u.ä.) näher erläutern. Darüber hinaus gibt das Wörterbuch zu allen Stichwörtern Aussprache- und Grammatikangaben, zu vielen Begriffen führt der Band zudem besondere Zusammensetzungen auf.

Die Duden-Redaktion selber zu ihrem jüngsten Band: «Die Produktivität der Sprache liegt in der Wortbildung. Daher gehören die Wortbildungsmittel auch in ein Bedeutungswörterbuch; aber nicht nur, um Gegenwartstexte verstehbar zu machen, sondern auch, um sprachliche Kreativität zu fördern und anzuregen. Mit der ausführlichen Berücksichtigung der Wortbildung einerseits und mit der Einarbeitung des Ergänzungswortschatzes, der Synonyme und Zusammensetzungen, andererseits wurde in diesem Buch der Versuch unternommen, dem traditionellen Bedeutungswörterbuch eine neue Qualität zu geben und durch unmittelbare, lebendige Einblicke in die Vielfalt und Produktivität der Sprache die Lust an der Sprache und an eigener sprachlicher Gestaltung zu wecken». (we) ■

Duden, Band 10: Bedeutungwörterbuch, Bibliographisches Institut Mannheim, 1’152 Seiten, ISBN 978-3-411-04104-6

.

Probeseiten

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der «Bitte um Ihr Verständnis»

Bastian Sick

.

«Fahrstuhl momentan außer Betrieb», steht in großen Lettern auf einem Zettel, den jemand an die Aufzugstür geklebt hat. Und etwas kleiner darunter: «Wir bitten um Ihr Verständnis.» Verständnis? Würde man ja gerne aufbringen, sogar hier und jetzt im Parkhaus des Einkaufszentrums, mit all den schweren Tüten in der Hand, wenn man nur wüsste, wofür!

«Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar. Wir bitten um Verständnis», erscheint auf der Angebotsseite eines Internet-Händlers. Das ist bedauerlich. Ganz offensichtlich ist aber auch eine zweite Sache nicht lieferbar, nämlich eine Verständnis schaffende Erklärung.

«Es können Wartezeiten von bis zu 45 Minuten entstehen», säuselt die Lautsprecherdurchsage im Freizeitpark. «Wir bitten um Ihr Verständnis.» Jetzt reicht’s! Schluss, aus, genug! Man möge mich um Pardon bitten, um Verzeihung, um Vergebung für dieses hochgradig unprofessionelle Management, das es nicht schafft, den Besucherandrang vor der Wildwasserbahn in einer Zeit zu bewältigen, die ungeduldig herumhüpfenden Kindern und vor allem den zunehmend entnervten Erwachsenen gerade noch zuzumuten ist. Sprich: in 45 Sekunden.

Ganz besonders lästig sind auch immer diese starkverrauschten Durchsagen im Feierabendverkehr, die wie folgt beginnen: «Sehr geehrte Fahrgäste! Hier spricht die Leitstelle der U-Bahn», und die regelmäßig mit der Beschwörungsformel enden: «Für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Ihr Verständnis.» Die erste Unannehmlichkeit war schon mal diese schwer verständliche Ansage, und Verständnis habe ich dafür nicht im Geringsten.

Die Bitte um Einsicht hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Volksseuche entwickelt. Allenthalben wird man um Verständnis angebettelt. Defekte Aufzüge, kaputte Automaten, Vorstellung fällt aus, heute keine Sprechstunde. Ohne Angabe von Gründen, aber immer: Wir bitten um Verständnis.

Noch dreister wird’s, wenn das Verständnis ungefragt vorausgesetzt wird. So ist es inzwischen gängige Praxis, nach kilometerlangen Baustellen – auch solchen, auf denen keinerlei Bautätigkeit festzustellen ist – den aus dem Stau kommenden Autofahrer mit Schildern zu verabschieden, auf denen ihm für sein Verständnis gedankt wird. Nach zehn Kilometern im zäh fließenden Verkehr, eingezwängt zwischen Brummis, Wohnmobilen und Reisebussen, wirkt das «Danke für Ihr Verständnis» nur noch abgeschmackt, fast schon hämisch.

Früher sagte man noch: «Es tut uns Leid» oder «Wir bitten um Entschuldigung». Da wusste man noch, was sich gehört. Und stand zu seinen Fehlern. Wer nicht liefern konnte oder eine Leistung versprach, die er nicht erbringen konnte, wand sich in Demut und wartete – auch ungefragt – gleich mit einem Dutzend glaubwürdiger und unglaubwürdiger Erklärungen für sein Missgeschick auf. Heute ist es der Kunde, der sich in Demut üben muss. Wer einen öffentlichen Service in Anspruch nehmen möchte, sollte sichergehen, dass er nicht nur Kleingeld, sondern auch immer ein wenig Verständnis im Portemonnaie hat. Man kann nie wissen, wofür.Aus Bastian Sick, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache, Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2004

.

.

.

Mario Andreotti: «Die Struktur der modernen Literatur»

.

Moderne Literatur entschlüsselt

Dr. Franziska Metzger

.

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

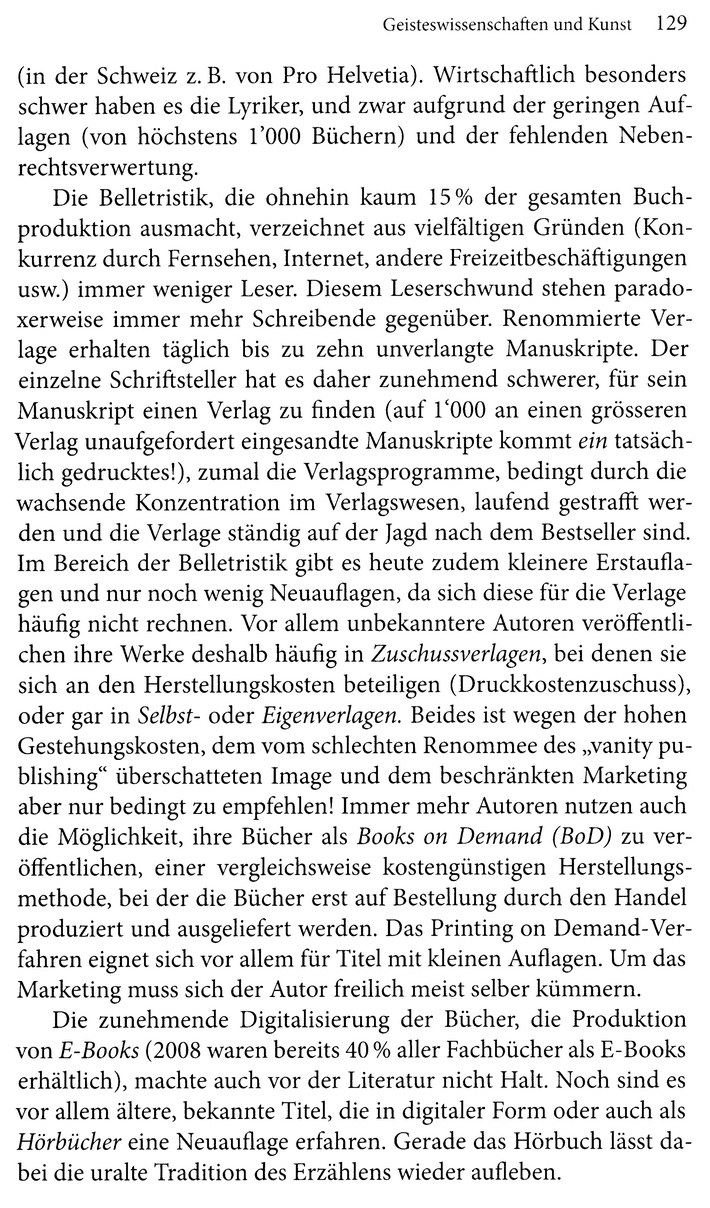

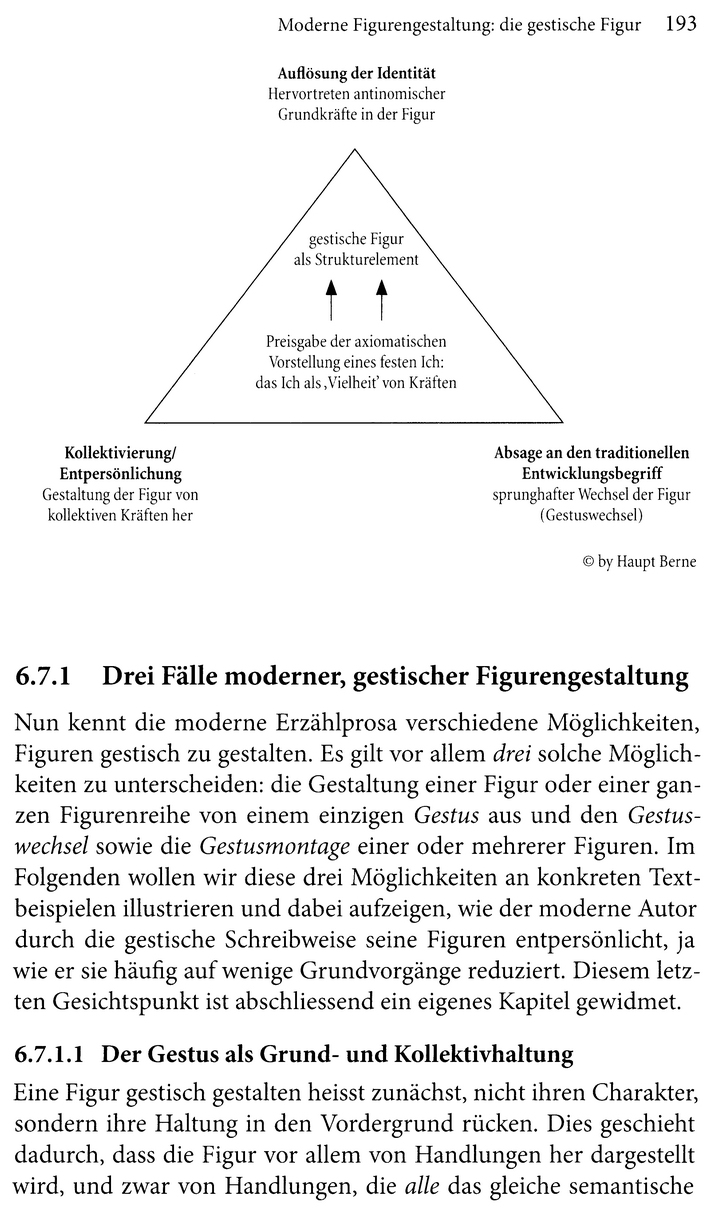

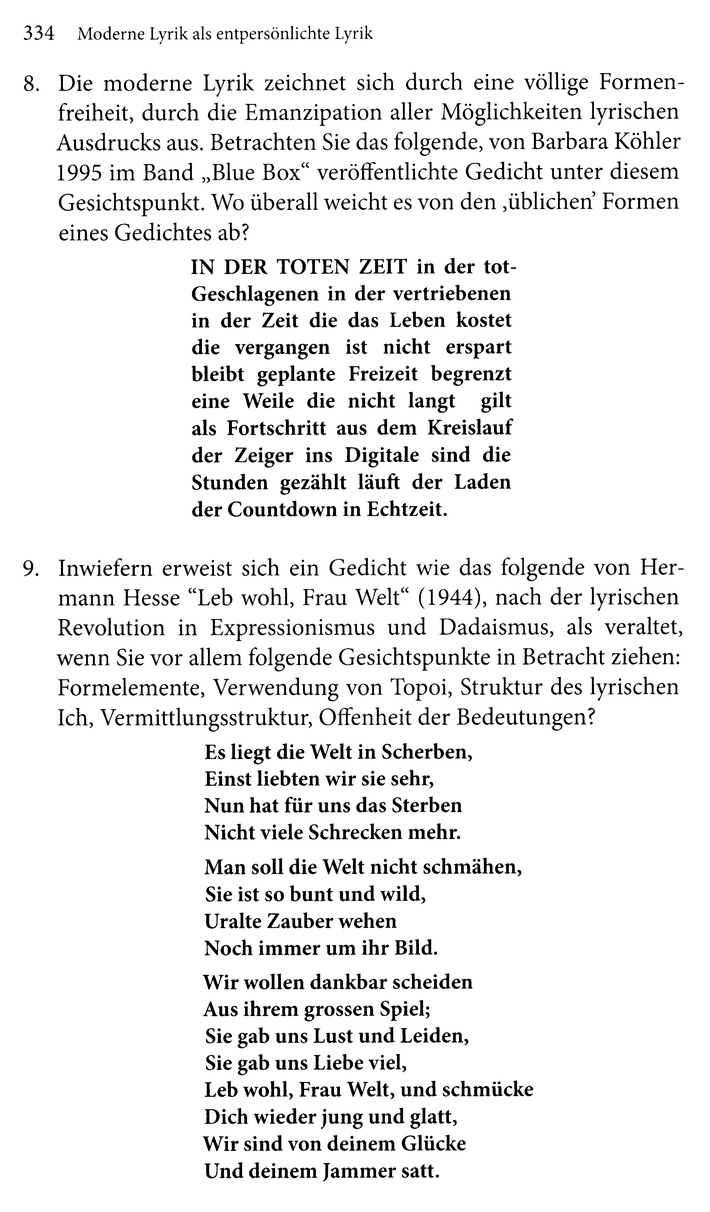

Dies sind Fragen, welche der Schweizer Germanist Mario Andreotti in seinem Werk «Die Struktur der modernen Literatur» auf systematische Weise reflektiert und über eine Reihe miteinander verschränkter theoretischer Sichtachsen – mit Blick auf Figuren- und Wirklichkeitsgestaltung, auf das Erzählen und damit auf Sprache, auf die Erfassung von Momenten der Verfremdung – angeht, um ein Instrumentarium für eine systematische Tiefenanalyse (moderner) Literatur zu präsentieren.

Bei der vierten Auflage von Mario Andreottis Band zur Struktur der modernen Literatur handelt es sich um die vollständig überarbeitete und in Analyse und Textbeispielen bis in die unmittelbare Gegenwartsliteratur weitergeführte Ausgabe des 1983 erstmals erschienenen Standardwerkes. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der modernen Erzählprosa und Lyrik. Zur Struktur des modernen Dramas hat Mario Andreotti einen eigenen Band mit dem Titel «Traditionelles und modernes Drama» verfasst, der 1996 beim Haupt Verlag erschienen ist und der für einen vergleichenden Zugang auf die traditionelle und moderne Literatur mit Blick auf Begrifflichkeiten, Analyseraster, Fragen von Kontinuität und Diskontinuität sowie für textbasierte Detailanalysen mit grossem Gewinn beigezogen werden kann.