Musik-Roboter improvisiert mit Menschen

.

Marimba-Live-Jazz von «Shimon»

Ein neuer Meilenstein der musiktechnischen Forschung? Roboter «Shimon» improvisiert mit einem menschlichen Keyboard-Jazzer

Am amerikanischen Georgia Institute of Technology wurde ein Musik-Roboter entwickelt, der nicht nur auf dem Perkussions-Instrument Marimba improvisieren, sondern dabei auch noch mit menschlichen Mitspielern interaktiv musizieren kann. «Shimon», wie das US-Entwicklerteam seine interagierende Maschine taufte, wurde unlängst auf einem Wissenschafts-Festival von Ingenieuren vorgestellt.

Der Roboter ist in der Lage, menschliche Zeichen mit Hilfe einer eingebauten Kamera zu interpretieren, um dann musikalisch improvisierend darauf zu «antworten». Er wird also vom Menschen nicht «bedient», sondern agiert «selbstständig».

In einer Video-Dokumentation der «New-Scientist-Television» demonstrieren die Forscher den schon recht eindrücklichen Fähigkeitsgrad von «Shimon»; geplant ist, den Roboter inskünftig noch differenzierter auf perkussionsspezifische menschliche Gesten reagieren zu lassen.

Das Technik-Institut in Georgia (Atlanta) ist seit Jahren auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz in der Musiktechnologie tätig. Ein anderes spektakuläres Experiment stellten die Wissenschaftler seinerzeit hier vor – einen Robot-Drummer mit erstaunlichem Unterhaltungswert… (we) ■

.

.

.

Maschinen, Manufakturen, Mätressen

.

Carsten Priebe: «Eine Reise durch die Aufklärung»

Walter Eigenmann

.

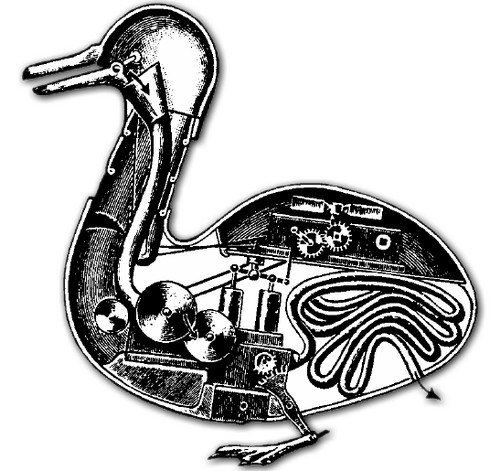

Der deutschstämmige Schweizer Finanz-Publizist und technikbegeisterte Hobby-Historiker Dr. Carsten Priebe (geb. 1967) stellt seinem neuen 156-seitigen Traktat über die «Maschinen, Manufakturen und Mätressen» in der Aufklärung einen «gloriosen» Ausspruch des maliziösen Ironisten Voltaire voran: «… ohne … die Ente von Vaucanson hätten wir nichts, was noch an die Glorie Frankreichs erinnert…» Die Rede ist von der berühmten mechanischen Ente des Grenobler Konstrukteurs Jacques Vaucanson, der sein technisches Meisterwerk erstmals 1738 in Paris einer staunenden Gelehrten-Welt präsentierte. Die Ente, auf einem Podest fixiert, vermochte nicht nur mit den Flügeln zu schlagen und zu schnattern, sondern auch zu fressen, zu «verdauen» und sichtbar auszuscheiden – die perfekte Illusion eines Tieres, welches offenbar, zeitgenössischen Berichten zufolge, von nicht wenigen Betrachtern sogar aus der Nähe für lebendig gehalten wurde.

Der deutschstämmige Schweizer Finanz-Publizist und technikbegeisterte Hobby-Historiker Dr. Carsten Priebe (geb. 1967) stellt seinem neuen 156-seitigen Traktat über die «Maschinen, Manufakturen und Mätressen» in der Aufklärung einen «gloriosen» Ausspruch des maliziösen Ironisten Voltaire voran: «… ohne … die Ente von Vaucanson hätten wir nichts, was noch an die Glorie Frankreichs erinnert…» Die Rede ist von der berühmten mechanischen Ente des Grenobler Konstrukteurs Jacques Vaucanson, der sein technisches Meisterwerk erstmals 1738 in Paris einer staunenden Gelehrten-Welt präsentierte. Die Ente, auf einem Podest fixiert, vermochte nicht nur mit den Flügeln zu schlagen und zu schnattern, sondern auch zu fressen, zu «verdauen» und sichtbar auszuscheiden – die perfekte Illusion eines Tieres, welches offenbar, zeitgenössischen Berichten zufolge, von nicht wenigen Betrachtern sogar aus der Nähe für lebendig gehalten wurde.

Nach dem Tode Vaucanons (1782) widerfuhr dem mechanischen Wunderding des genialen Technikers eine wahre Irrfahrt durch das ganze gebildete Europa des frühen 18. Jahrhunderts, (in welchem die Automaten als spezielle Ausprägung der aufkommenden Technik-Besessenheit eine zentrale Rolle in der Gunst der aufklärerischen Salons spielten).

Vaucanson selber reiste schon von 1732 bis 1740 mit seinen ratternd-rasselnden «Geschöpfen» durch Frankreich und Italien, darunter auch mit seinem berühmten «Flötenspieler» und seinem «Trommler». Einer der öffentlichen Höhepunkte seines Schaffens bildete im Jahre 1749 seine große Präsentation von drei neuen Androiden auf dem Markt von St. Germain. Buch-Autor Priebe schildert die technische Leistung der dritten Figur dieses bestaunten Vaucansonschen «Tryptichons»: «Der dritte Android war als Mohr kostümiert und hatte in der einen Hand eine Glocke, in der anderen einen Hammer. Es gelang Vaucanson, die schwierige Aufgabe zu lösen, dass der Mohr zielsicher mit dem Hammer die freischwingende Glocke traf.[…]»

Carsten Priebes «Reise durch die Aufklärung» wäre allerdings nur halb so interessant, wenn sie es bei der puren Wirkungsgeschichte eines Technik-Wunderwerkes beließe. Vielmehr gerät des Autors «Suche nach künstlichem Leben» via zeitgenössische Mechanik zu einer Art Sitten-, Politik- und Philosophie-Gemälde des gesamten Aufklärungs-Zeitalters, einer Tour d’horizont, welche sich vom Russland-Schweden-Krieg (1709) und der Geburt Diderots (1713) über den polnischen Thronfolge-Krieg (1738) und die Geburt Goethes (1749) bis hin zu Napoleon (1769), Louis XVI (1774) und den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) erstreckt. Der Band ist eine sehr belesene, immer wieder frappant die technischen und biographischen mit den sozialen und kulturellen Ausprägungen des Jahrhunderts verknüpfende, dabei flüssig-unterhaltsam formulierte Abhandlung, welche dem Leser eine erstaunliche Fakten- und Detail-Fülle ausbreitet. Priebe gelingt es durch geschickt verwebendes Dokumentieren, jene damalige und noch heute nachwirkende Technik-Hybris zu veranschaulichen, wie sie u.a. in der berühmten gewordenen, programmatischen Schrift «L’Homme-Machine» des Philosophen J.O. de la Mettrie gipfelte. Darin beschreibt La Mettrie den Menschen als eine sich selbst steuernde Maschine, die sich – einem präzisen Uhrwerk gleich – allein aufgrund mechanisch-physikalischer Prinzipien definieren lasse.

Carsten Priebes «Reise durch die Aufklärung» wäre allerdings nur halb so interessant, wenn sie es bei der puren Wirkungsgeschichte eines Technik-Wunderwerkes beließe. Vielmehr gerät des Autors «Suche nach künstlichem Leben» via zeitgenössische Mechanik zu einer Art Sitten-, Politik- und Philosophie-Gemälde des gesamten Aufklärungs-Zeitalters, einer Tour d’horizont, welche sich vom Russland-Schweden-Krieg (1709) und der Geburt Diderots (1713) über den polnischen Thronfolge-Krieg (1738) und die Geburt Goethes (1749) bis hin zu Napoleon (1769), Louis XVI (1774) und den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) erstreckt. Der Band ist eine sehr belesene, immer wieder frappant die technischen und biographischen mit den sozialen und kulturellen Ausprägungen des Jahrhunderts verknüpfende, dabei flüssig-unterhaltsam formulierte Abhandlung, welche dem Leser eine erstaunliche Fakten- und Detail-Fülle ausbreitet. Priebe gelingt es durch geschickt verwebendes Dokumentieren, jene damalige und noch heute nachwirkende Technik-Hybris zu veranschaulichen, wie sie u.a. in der berühmten gewordenen, programmatischen Schrift «L’Homme-Machine» des Philosophen J.O. de la Mettrie gipfelte. Darin beschreibt La Mettrie den Menschen als eine sich selbst steuernde Maschine, die sich – einem präzisen Uhrwerk gleich – allein aufgrund mechanisch-physikalischer Prinzipien definieren lasse.  Im Zuge der aufkommenden Religions-Kritik – pikanterweise war Vaucanson Jesuiten-Zögling! – standen damals Automaten-Konstruktion und Menschenbild in einer wechselseitigen Beziehung, wie sie u.a. der Grazer Kunst-Historiker Wenzel Mraček in seinem Essay «Simulatum Corpus – Vom künstlichen zum virtuellen Menschen» (Institut für Kunstgeschichte, Graz 2001) formuliert: «Einerseits war es ein mechanistisch bestimmtes Bild vom Organismus, das als Grundlage für die Schaffung künstlicher Menschen in Form immer perfekterer Automaten diente, umgekehrt lieferte der Automatenbau wiederum das Modell für das Menschenbild.» (250 Jahre später sollte dieser Gedanke in gewandelter Form z.B. als literarische Science Fiction erneut ungeahnte Erfolge feiern; vergl. hierzu u.a. hier).

Im Zuge der aufkommenden Religions-Kritik – pikanterweise war Vaucanson Jesuiten-Zögling! – standen damals Automaten-Konstruktion und Menschenbild in einer wechselseitigen Beziehung, wie sie u.a. der Grazer Kunst-Historiker Wenzel Mraček in seinem Essay «Simulatum Corpus – Vom künstlichen zum virtuellen Menschen» (Institut für Kunstgeschichte, Graz 2001) formuliert: «Einerseits war es ein mechanistisch bestimmtes Bild vom Organismus, das als Grundlage für die Schaffung künstlicher Menschen in Form immer perfekterer Automaten diente, umgekehrt lieferte der Automatenbau wiederum das Modell für das Menschenbild.» (250 Jahre später sollte dieser Gedanke in gewandelter Form z.B. als literarische Science Fiction erneut ungeahnte Erfolge feiern; vergl. hierzu u.a. hier).

Carsten Priebe legt mit «Eine Reise durch die Aufklärung» eine gleichermaßen informativ wie genussvoll zu lesende Dokumentation vor über eine Ente, die keine ist, und doch mehr ist als eine Ente… Ein Mythos nämlich, und in Wirkung und Geschichte ein Synonym für eine ganze Epoche europäischer Geistesgeschichte. Dabei spart der Autor keineswegs an martialischen Schilderungen auch der finstersten Hinterhöfe jener Zeit, welche bekanntlich nicht nur naturwissenschaftliche Errungenschaften, sondern auch Pest und Siechtum, nicht nur Freigeist-Theorien und revolutionäre Polit-Bewegungen, sondern auch Folter und Hinrichtung, nicht nur technische Höhenflüge, sondern auch Willkür und Feudalismus kannte. Aufklärung mal ganz anders – als üppig aufbereitete Fährtensuche nach einer Maschine, deren Spur durch ganz Europa an vielen wichtigen Denkern vorbei in zahlreiche wissenschaftliche und gelehrte «Salons» führt und dabei der Leserschaft auf unterhaltsame Weise nicht nur ein Technik-Genie jener Zeit, sondern auch ein Gedankengut näherbringt, das bis in unsere Tage nachwirkt. ■

Carsten Priebe: Eine Reise durch die Aufklärung, Edition BoD, 156 Seiten,ISBN 978-3833486142

.

leave a comment