Thomas Mann: «Mein Wunschkonzert»

.

Musikalisches Vermächtnis eines «Zauberers»

Christian Busch

.

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.

.

Vom Dionysischen zum Apollinischen

«Weihevolles Entzücken, Erschauern und Erbeben, rauschhaftes Schluchzen»: Das Grals-Motiv aus dem Lohengrin-Vorspiel von Richard Wagner (Hörbeispiel auf Youtube)

Mit dem Vorspiel zum 1. Akt der Oper «Lohengrin» führt uns der Dichter gleich in medias res zur Hauptinspirationsquelle seines Schaffens: Richard Wagner. Erinnerungen an die ersten Besuche des Lübecker Stadttheaters werden da wach, wo der junge Mann die ersten und unauslöschlichen Eindrücke vom Gralsmotiv empfangen hatte – die gleichen, welche später die Figur des kleinen Hanno in den «Buddenbrooks» über die raue Wirklichkeit des Daseins hinwegheben: «Es war über ihn gekommen mit seinen Weihen und Entzückungen, seinem heimlichen Erschauern und Erbeben, seine plötzlichem, innerlichem Schluchzen, seinem ganzen überschwänglichen und unersättlichen Rausche…». Schon Nietzsche hatte die «opiatische, narkotische Wirkung» des Vorspiels in seiner dionysischen Gewalt erkannt, die Hannos Lebens- und Willenskraft – noch am Vorabend seines schulischen Versagens – untergraben. Wie zum Trotze beschwört Mann indes in Anlehnung an Richard Strauss das vollendete Formbewusstsein des Vorspiels, bevor er der Musik demütig weicht.

.

Ut musica poesis

Das pastorale Erlebnis, das Claude Debussys impressionistisches «Prélude à l’après-midi d’un Faune» in Töne fasst, stand Pate bei Hans Castorps Traum im Kapitel «Fülle des Wohllauts» aus dem Roman «Der Zauberberg». Auch hier belebt die Musik in ihrer elektrisierenden und inspirierenden Wirkung das Seelenleben eines seiner Hauptprotagonisten, dem im Stumpfsinn und in der Eintönigkeit des Davoser Sanatoriums gefangenen Castorp, dem sich ein Grammophon «als ein strömendes Füllhorn heitern und seelenschweren künstlerischen Genusses» erweist. Die Töne der völligen Selbstvergessenheit, der hohen Idylle in glänzender Natur und des absoluten Stillstands der Zeit verwandeln sich in Thomas Manns Prosa in Worte der «Fülle des Wohllauts», die der Meister mit hörbarem Genuss und entzückter Stimme vorträgt, was zur Sternstunde der Kunst selbst gerät. Wenn der «Roman eine Symphonie» (T. Mann) sein soll, werden aus Tönen Worte: Ut musica poesis.

.

Bekenntnis zur Romantik

Doch vor allem – damit keine Missverständnisse aufkommen – bekennt sich Thomas Mann explizit und unmissverständlich zur Romantik und dem deutschen Lied. Franz Schuberts «Winterreise», der «schönste» Zyklus, der von der unerwiderten Liebe eines einsamen und ausgestoßenen Träumers und Wanderers in einer von restaurativer Kälte geprägten Zeit handelt, liegt da nahe, ließen sich doch wohl auch hier viele Parallelen zu Thomas Manns Biographie herstellen. Spricht aus dem eher unscheinbaren Lied Nr. 17 «Das Dorf» der verbitterte, rastlose und desillusionierte Flüchtling, dem kein Exil zur Heimat wurde?: «Ich bin zu Ende mit allen Träumen / Was will ich unter den Schläfern säumen?» Oder verklärt die Musik tatsächlich die «tiefe Melancholie und Verzweiflung» (T. Mann)?

Auch Eichendorffs von Robert Schumann im Liederkreis vertontes Gedicht «Zwielicht» gehört nicht unbedingt zu den berühmtesten, dennoch hat es sich einen Platz im Herzen des Zauberers errungen. Misstrauen, das Bewusstsein einer Übergangszeit, Bedrohung durch den Krieg prägen es. Doch wie sehr dem 79-jährigen Schriftsteller die Eichendorff’sche Dichtung der Leichtigkeit und Unbeschwertheit abgeht, verrät er – beinahe entrüstet und unwillig – im Nachsatz.

.

Huldigung der Schönheit und der Form

Ein wenig ironisch erscheint es, wenn Thomas Mann sein Wunschkonzert mit einer Ouvertüre, der Leonoren-Ouvertüre Beethovens, beschließt und sich mit ihr – ganz apollinisch – der erhabenen Humanität und Brüderlichkeit der Klassik zuwendet. Auch hier hat der Held seines Romans «Dr. Faustus», Adrian Leverkühn, ein früh prägendes Fidelio-Erlebnis, das bei allen Bedenken gegen das einfach «Gute und Schöne» die letzte – wie eine Apotheose aufsteigende – Botschaft des letzte Weisheiten berührenden Autors bleibt.

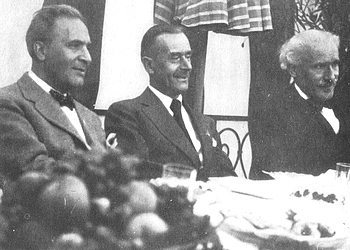

Der Literat zwischen Musikern: Thomas Mann mit den Dirigenten Bruno Walter (l.) und Arturo Toscanini in Salzburg 1935

Thomas Mann – obwohl von Alter und Krankheit gezeichnet – versteht das Spiel von Offenlegung und Verschleierung, von asketischer Selbstbeschränkung und subtiler Verführungskunst einerseits und der großbürgerlichen Verantwortung des Dichterfürsten andererseits. So stellt das bewegende Dokument Thomas Manns Verhältnis zur Musik mikroskopisch und doch eindrucksvoll dar. Es offeriert mehr als nur einen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Zauberers, sondern stellt ein Abbild von dessen tiefer Verwurzelung in der geliebten Welt der Töne dar. Für sein Verhältnis zur Musik gilt, was für alles galt, was er liebte: «Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.» (Thomas Mann, «Tonio Kröger»)

Thomas Manns «Wunschkonzert» hält als bewegendes Dokument das Verhältnis des Dichters zur Musik mikroskopisch und eindrucksvoll fest.

Dem Hörverlag sei gedankt für das umfangreiche, informative, weitere Anregungen und Quellen aufgreifende CD-Booklet sowie die Aktualisierung durch historische Aufnahmen (u.a. von Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahre 1936) aus der privaten Plattensammlung von Thomas Mann. ■

Thomas Mann, Mein Wunschkonzert, Hörverlag, ISBN 978-3-86717-564-7

.

.

Themen-verwandte Links

Thomas Mann: Buddenbrooks – Migrant Thomas Mann

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über das «Genie» Adolf Hitler

Thomas Mann

.

Ich frage mich, ob die abergläubischen Vorstellungen, die sonst den Begriff des <Genie> umgaben, noch stark genug sind, dass sie uns hindern sollten, unsern Freund ein Genie zu nennen. Warum denn nicht, wenn’s ihm Freude macht? Der geistige Mensch ist beinahe ebensosehr auf Wahrheiten aus, die ihm wehe tun, wie die Esel nach Wahrheiten lechzen, die ihnen schmeicheln. Wenn Verrücktheit zusammen mit Besonnenheit Genie ist (und das ist eine Definition!), so ist der Mann ein Genie: Um so freimütiger versteht man sich zu dem Anerkenntnis, weil Genie eine Kategorie, aber keine Klasse, keinen Rang bezeichnet, weil es sich auf den allerverschiedensten geistigen und menschlichen Rangstufen manifestiert, aber auch auf den tiefsten noch Merkmale aufweist und Wirkungen zeitigt, welche die allgemeine Bezeichnung rechtfertigen.

Ich will es dahingestellt sein lassen, ob die Geschichte der Menschheit einen ähnlichen Fall von moralischem und geistigem Tiefstand, verbunden mit dem Magnetismus, den man <Genie> nennt, schon gesehen hat wie den, dessen betroffene Zeugen wir sind. Auf jeden Fall bin ich dagegen, dass man sich durch ein solches Vorkommnis das Genie überhaupt, das Phänomen des großen Mannes verleiden lässt, das zwar vorwiegend immer ein ästhetisches Phänomen, nur selten auch ein moralisches war, aber, indem es die Grenzen der Menschheit zu überschreiten schien, die Menschheit einen Schauder lehrte, der trotz allem, was sie von ihm auszustehen hatte, ein Schauder des Glückes war. Man soll die Unterschiede wahren – sie sind unermesslich. Ich finde es ärgerlich, heute rufen zu hören: «Wir wissen es nun, Napoleon war auch nur ein Kaffer!» Das heißt wahrhaftig, das Kind mit dem Bade ausschütten. Es ist als absurd abzulehnen, dass man sie in einem Atem nennt: den großen Krieger zusammen mit dem großen Feigling und Erpressungspazifisten, dessen Rolle am ersten Tage eines wirklichen Krieges ausgespielt wäre; das Wesen, das Hegel den «Weltgeist zu Pferde» nannte, das alles beherrschende Riesengehirn, die ungeheuerste Arbeitskapazität, die Verkörperung der Revolution, den tyrannischen Freiheitsbringer, dessen Gestalt der Menschheit als Erzbild mittelmeerländischer Klassik für immer ins Gedächtnis geprägt ist – zusammen mit dem tristen Faulpelz, tatsächlichen Nichtskönner und <Träumer> fünften Ranges, dem blöden Hasser der sozialen Revolution, dem duckmäuserischen Sadisten und ehrlosen Rachsüchtigen mit <Gemüt>…

Ich sprach von europäischer Verhunzung: Und wirklich, unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen: Das Nationale, den Sozialismus – den Mythos, die Lebensphilosophie, das Irrationale, den Glauben, die Jugend, die Revolution und was nicht noch alles. Nun denn, sie brachte uns auch die Verhunzung des großen Mannes. Wir müssen uns mit dem historischen Lose abfinden, das Genie auf dieser Stufe seiner Offenbarungsmöglichkeit zu erleben.

Aber die Solidarität, das Wiedererkennen sind Ausdruck einer Selbstverachtung der Kunst, welche denn doch zuletzt nicht ganz beim Worte genommen sein möchte. Ich glaube gern, ja ich bin dessen sicher, dass eine Zukunft im Kommen ist, die geistig unkontrollierte Kunst, Kunst als schwarze Magie und hirnlos unverantwortliche Instinktgeburt ebensosehr verachten wird, wie menschlich schwache Zeiten, gleich der unsrigen, in Bewunderung davor ersterben. Kunst ist freilich nicht nur Licht und Geist, aber sie ist auch nicht nur Dunkelgebräu und blinde Ausgeburt der tellurischen Unterwelt, nicht nur <Leben>. Deutlicher und glücklicher als bisher wird Künstlertum sich in Zukunft als einen helleren Zauber erkennen und manifestieren: als ein beflügelt-hermetisch-mondverwandtes Mittlertum zwischen Geist und Leben. Aber Mittlertum selbst ist Geist.Aus Thomas Mann, Bruder Hitler, Paris 1939

.

.

.

Thomas Mann im Fokus

.

Literaturzeitschrift «Literaturen»

Nummer 7/8 – 2007

Ende Januar des Jahres 1947 notiert der «Deutsche Hexenmeister» («Literaturen») Thomas Mann, damals 72-jährig im kalifornischen Exil, ins Tagebuch: «Schrieb um 1/2 12 Uhr die letzten Worte des ‹Dr. Faustus›.» Diesem Schlussstrich unter einen Jahrhundert-Roman, dem zweiten großen Lebens-Werk nach dem Nobelpreis-Titel «Buddenbrooks» widmet 60 Jahre später nun die aktuelle «Literaturen» ihre Doppelnummer Juli/August.

«Literaturen» gewinnt dabei dem «Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn» 20 Seiten lang durchs Band neue Facetten, moderne Aspekte ab. Des Heftes «Faustus»-Schwerpunkt ruht dabei zum einen auf H. Deterings Essay «Der talentierte Herr Leverkühn», welcher diesem Geniestreich als einem vielschichtigen «Anti-Bildungs- und Künstlerroman, politischen Zeitroman, einer Horrorgeschichte und einem Psycho-Thriller ersten Ranges» nachspürt. Dann rückt der Berliner Kritiker Wolfgang Schneider den enormen Einfluss der Musik gerade auf Manns «Faustus» ins Zentrum: «Sie war ihm ‹Seelenzauber› und Verführung zum Tode – und Vorwegnahme der Nazi-Anfälligkeit der Deutschen». Und drittens berichtet Ulrich Rüdenauer von einem sehr trendigen Zugang, nämlich einem gleichermaßen ehrgeizigen wie spektakulären Radio-Projekt des Hessischen Rundfunks, welcher aus dem 700-Seiten-Wälzer ein Hörspiel als zehnstündiges Stimm- und Klangkunstwerk formte.

Die aktuelle «Literaturen»-Nummer ist aber natürlich nicht allein ein Thomas-Mann-Special. Vielmehr legt das thematisch gewohnt breite «Journal für Bücher und Themen» erneut eine Fülle von literarischen Essays, Rezensionen und Reportagen aus. Konzeptionell neu ist zudem der vermehrte Einbezug von dezidiert politischen, historischen und zeitgeschichtlichen Themen; man reagiere damit, wie das «Editorial» zugibt, auf entspr. kritische Anregungen aus dem «Literaturen»-Publikum. Erste Resultate in der aktuellen, von Sigrid Löffler verantwortlich redigierten Nummer: Zwei sehr lesenswerte Essays zur «Klima-Katastrophe» (Kurt Drasow) und zum «Balkan heute». (we/2007) ■

Literaturen, Das Journal für Bücher und Themen, Nr.7/8 2007, Friedrich-Berlin-Verlag, 124 Seiten, ISSN 1616-3451

.

.

leave a comment