Ute Bales: «Peter Zirbes»

.

Ein Roman wie ein Segen

Christian Busch

.

November 1901, Niederkail/Südeifel. Gebeugt steht ein Mensch an seinem Lebensabend am zugigen Fenster seiner armseligen Hütte, von Kälte, Stille und Einsamkeit umgeben, in der gichtigen Hand ein Stück unfertigen Geschreibsels eines undenkbar gewordenen Gedichts, umschwirrt von den heiseren, leiser werdenden Schreien der Kraniche, «Haolegäns» im Volksmund der Eifel. Was war mit den Menschen? Konnte es sein, dass nichts und niemand mehr anklopfte?… So viele Wege lagen hinter ihm, immer weniger waren es geworden, zuletzt blieb nur noch einer. Mühevoll versucht er sich des Anfangs zu entsinnen. Der Anfang, wie war bloß der Anfang?

November 1901, Niederkail/Südeifel. Gebeugt steht ein Mensch an seinem Lebensabend am zugigen Fenster seiner armseligen Hütte, von Kälte, Stille und Einsamkeit umgeben, in der gichtigen Hand ein Stück unfertigen Geschreibsels eines undenkbar gewordenen Gedichts, umschwirrt von den heiseren, leiser werdenden Schreien der Kraniche, «Haolegäns» im Volksmund der Eifel. Was war mit den Menschen? Konnte es sein, dass nichts und niemand mehr anklopfte?… So viele Wege lagen hinter ihm, immer weniger waren es geworden, zuletzt blieb nur noch einer. Mühevoll versucht er sich des Anfangs zu entsinnen. Der Anfang, wie war bloß der Anfang?

Mit dem bitteren, scheinbar trostlosen Ende einer langen Wanderschaft setzt Ute Bales‘ Roman «Peter Zirbes» ein. Betroffen denkt man an Nietzsche:

Nun stehst du starr / schaust rückwärts, ach, wie lange schon / … Die Welt ein Tor / Zu tausend Wüsten stumm und kalt / Wer das verlor,/ was du verlorst, macht nirgends Halt./ … Flieg, Vogel, schnarr / Dein Lied im Wüstenvogel-Ton! – / Versteck, du Narr, / Dein blutend Herz in Eis und Hohn! / … Die Krähen schrein / Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: / Bald wird es schnein, – / Weh dem, der keine Heimat hat!

Und so erzählt der Roman dann rückblendend die Geschichte von dem 1825 in Niederkail geborenen, dichtenden Steinguthändler Peter Zirbes. Von der Geburt des kleinen Peters, der als Nachkomme einer Hausiererfamilie in äußerst bescheidenen Verhältnissen zur Welt kommt und aufwächst, bis zum Ende, der Suche nach dem Anfang.

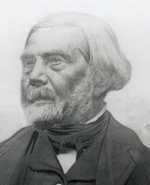

«Eine aus der Liebe zur Landschaft und ihrem inneren Erleben schöpfende Dichtung»: Peter Zirbes (1825-1901)

Peter ist – auch infolge der Armut – ein elendes Geschöpf, klein, mager, von chronischen Hitzen geplagt, empfänglich für Infekte, blass und kraftlos, eine Schwäche, die ihn empfindsam für die Natur und die Sprache macht, die Quellen seines Dichtens. Und doch wird er mal von Kaiser Friedrich Wilhelm IV. und Kaiser Wilhelm II. Zuwendungen erhalten, wird – unfassbar – posthum zum «ersten Dichter der Eifel« gekrönt. Was folgt ist eine dicht in die lokalen und globalen zeitgeschichtlichen Ereignisse und Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts (Revolutionen, Industrialisierung, Kriege, Auswanderzüge nach Amerika, deutsche Einheitsbestrebungen etc.) eingebettete und mit ihnen verknüpfte Schilderung seines von kaum einer Tragik verschonten und von nur wenig Glück gesegneten Lebensweges.

Da ist das unstete, von existenzieller Not, aber auch von vielfältigen Eindrücken geprägte Umherziehen auf dem Eselwagen, die für Peters Dichten unzugänglichen, engstirnigen Dorfbewohner, der immer gefährdete und schwierige, aber wichtige Schulbesuch, seine tiefe, anhaltende Liebe zu der schönen Loni, der harte Überlebenskampf um das tägliche Brot, die Anfänge literarischer Unterweisung durch seinen Freund Brandt und die kaum für möglich gehaltene Veröffentlichung zweier Gedichtbände mit Hilfe des ihm als Freund und Förderer treu verbundenen Hunsrücker Schriftstellers Oertel. Zuletzt folgt noch die unselige Fehde mit dem katholischen Dorfpfarrer und der Gemeinde, die Brandstiftung und die Konvertierung zum Protestantismus, aber vor allem die aus der Liebe zu seiner Landschaft und ihrem inneren Erleben schöpfende, in den Roman eingefügte Dichtung – letzte Zuflucht einer sich nach jedweder Resonanz sehnenden menschlichen Seele?

An diesen Höhen und Tiefen lässt Ute Bales den Leser teilhaben, erzählt mit wunderbar ruhiger, fesselnder, niemals aufdringlicher, wertender oder gar urteilender Stimme, welche stets die Balance von respektvoller Distanz und menschlicher Nähe bewahrt. Sie beweist einmal mehr ihr feines Gespür für die Menschen, ihre Sprache und ihre Landschaft, die häufig und gern als «preußisches Sibirien« beschworene Eifel.

Ute Bales lässt den Leser an den Höhen und Tiefen der Eifeler Dichter-Existenz des Peter Zirbes teilhaben, erzählt mit wunderbar ruhiger, fesselnder, niemals aufdringlicher, wertender oder gar urteilender Stimme, die stets die Balance von respektvoller Distanz und menschlicher Nähe bewahrt. Sie beweist einmal mehr ihr feines Gespür für die Menschen, ihre Sprache und ihre Landschaft, die Eifel.

So schwebt der akribisch recherchierte, auf historischen Daten und biographischen Ereignissen fußende Roman irgendwo zwischen Bildungs- und Künstlerroman, zwischen Heimatroman und Sittengemälde und geht doch – der Autorin sei Dank – darüber hinaus. Sind die zu Platituden verkommenen Formeln von der «brotlosen Kunst« (Lessing), dem «armen Poeten« (Spitzweg) und dem «vom Menschlichen ausgeschlossenen und am Menschlichen nicht teilhabenden Künstler« (Thomas Mann) hier durch ihre anschauliche Darstellung obsolet geworden, bleibt von dem auch sozialgeschichtlich interessanten und ambitionierten Roman mehr als eine nur verdienstvolle Würdigung des von seiner bornierten Umwelt verschmähten und verkannten Künstlers.

Wie ein Segen liegt das Ende von Zirbes’ Geschichte über dem bis dato unfassbaren, erschütternden menschlichen Schicksal in dem heillosen Jammertal. Den Segen, der auch den Leser erfasst, hatte der Dichter noch geflüstert:

«Und sollten wir in dieser Nacht

Vielleicht vom Leben scheiden,

Wir jubeln auf: Es ist vollbracht,

Nun enden Kampf und Leiden.

Der Geist streift seine Fesseln ab,

Geht ein zu ew’gen Freuden.»

Ute Bales, Peter Zirbes, Roman, 456 Seiten, Rhein-Mosel-Verlag, ISBN 978-389801-048-1

.

.

leave a comment