Die besten Online-Schach-Portale

.

Virtuell Schach spielen – einfach, praktisch, gut

Walter Eigenmann

.

Seit es das World-Wide-Web 2.0 gibt, gibt’s auch internationale Server, die jedermann/-frau das virtuelle Gamen und Zocken am Computer ermöglichen – Internet-Seiten also, wo man sich in Minutenschnelle (mit Echt- oder Pseudo-Namen) anmeldet, um dann gegen zahllose andere Spieler/innen weltweit in allen möglichen und unmöglichen Spiele-Sparten antreten zu können.

.

Groß und mächtig: Chessbase & Co.

In Sachen Schach mischt seit vielen Jahren die Hamburger Software-Schmiede Chessbase («Fritz») ganz vorne in der Online-Szene mit, und in deren zahllosen virtuellen Turniersälen tummelt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit tausendfach der Anfänger wie der Profi, der Patzer wie der Großmeister. Handling, Organisation und Funktionalität von «Schach.De» bzw. «PlayChess» genügen absolut professionellen Ansprüchen, was die enorme Beliebtheit dieses Schachservers begründet. Sogar ganze Vereine können hier ihre Mitgliedschaft zu Blitzturnieren einladen/anmelden, und regelmäßig gastieren internationale GM-Koriphäen mit Video-Theorieschulungen oder Simultan-Vorstellungen. Einen Nachteil für Gelegenheitsspieler hat aber Chessbase mit vielen anderen Anbietern gemeinsam: der Dienst ist kommerziell bzw. nur anfänglich kostenlos.

Ein weiterer, insbesondere im angelsächsischen Raum ebenfalls tausendfach frequentierter und seit Jahren bewährter Schachserver ist der Internet Chess Club (ICC). Auch hier ist das Spielangebot für Anfänger, Vereins- oder Meisterspieler gross, wenngleich für Teilnehmer mit ggf. rudimentären Englischkenntnissen das Handling vielleicht etwas anstrengend ist. Grösster Nachteil für den Amateur-Gelegenheitsspieler allerdings auch hier: Nur der erste Monat ist gratis, anschließend geht’s aufs Portemonnaie.

.

Kommerziell kontra nicht-kommerziell

Natürlich wäre das Internet nicht das weltumspannende Virtual Net, wenn sich gerade im Schach-Bereich nicht auch diverse interessante Server tummelten, die das Online-Schachspielen kostenlos frei Haus liefern. Wer hartnäckig recherchiert im Netz, entdeckt mit Sicherheit zahllose weitere Schach-Portale, kleinere oder ganz kleine, wo sich nach Herzenslust, in klein-intimem Rahmen mit der Compi-Maus die Schachfiguren rumschieben lassen. Sogar die gewaltige FIDE, der weltweite Dachverband aller organisierten Schachspieler, ist inzwischen auf den Geschmack gekommen und bietet das Online-Spiel ebenfalls an unter ihrer «Arena»-Seite (inkl. Rating-System…)

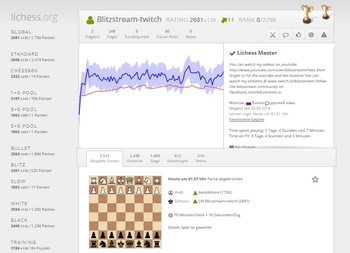

Seit bereits einiger Zeit wird nun der internationale Schachserver-«Markt» mit einer neuen Website aufgemischt, die es mir persönlich ganz besonders angetan hat, nämlich lichess.org.

.

Online-Schach am Beispiel «lichess»

Zu diesem Server fallen einem Stichworte ein, die jeden Online-Schächer in Verzückung versetzen: werbefrei, kostenlos, übersichtlich, vielfältig, verbreitet, computerfrei, lehrreich – dies alles sind unschlagbare Attribute, die auch den Autor dieser Zeilen zu einer Anmeldung bewogen… (Ok, ich geb’s zu, ich bin auch noch bei anderen Schachportalen Mitglied… ;-)

Für all jene, die (z.B. wie ich) momentan Schlechtwetter-Ferien haben, oder die – wegen Betriebsferien des Lokals – nicht an ihren Klubabend gehen können, oder die eher nachts als am Tag schachspielen möchten, oder die pensioniert sind und Zeit en masse haben, oder die aus irgendwelchen privaten oder medizinischen Handicap-Gründen nicht in einem regulären Schachverein mitmachen können, oder einfach überhaupt für alle, die schon immer mal Schach im Internet spielen wollten, aber sich noch nie trauten – für diese ist lichess.org mit Sicherheit eine der allerersten Adressen.

Das Anmelden gestaltet sich denkbar simpel (und funktioniert bei den meisten Schachservern ähnlich): Auf der Hauptseite 1. gewünschten Namen ( = Pseudonym) eingeben – 2. gewünschtes Passwort schreiben 3. Captcha-Abfrage ( = einfache Schachaufgabe) bestätigen – und schon kann’s losgehen. Oben stehen als Ausgangspunkte die Menüs «Spielen» (fürs Aufspüren/Einladen der Gegner), «Partien» (fürs Kiebitzen bei laufenden Games), «Training» (z.B. fürs Lösen von Schachaufgaben), «Turniere« (für die Teilnahme/Eröffnung neuer Blitz-Turniere), «Schachspieler» (für die Mitglieder-Recherche), «Mannschaften» (fürs Beitreten zu internationalen Spieler-Gruppierungen) und «Forum» (fürs Diskutieren über diverse Schach- und andere Themen mit Gleichgesinnten) zur Verfügung.

.

Kein Computereinsatz bitte!

Bereits bei der Registrierung wird einem deutlich klargemacht, dass die Zuhilfenahme von Schachcomputern bzw. -engines auf «lichess» grundsätzlich verboten ist. (Die meisten Schachserver setzen mittlerweile spezialisierte Software ein, die die Menschen-Partien auf typische «Computerzüge» hin analysieren, und die mit ihren Spezialalgorythmen äußerst effizient als Ermittler funktionieren). Es sei denn, man wolle nicht mit, sondern gegen die Bit-Virtuosen antreten – zurzeit ist das die bekannte Chess-Engine «Stockfish», deren Spielstärke man in 8 Schritten runterdrosseln kann (damit man als Mensch nicht schon in 15 Zügen unter die Räder kommt…)

Selbstverständlich lässt sich auch die Option «Mit einem Freund spielen» anklicken, sprich eine Rundum-Einladung mit gezielten Vorstellungen bezgl. Bedenkzeit und gegnerischer Spielstärke verschicken. Wer «nur zum Plausch» mitmachen, also seine Partien nicht werten lassen will, kann auch dies tun. Weiters kann man sich in einen der angebotenen «Autopairing-Pools» einspeisen und erhält dort schnell einen Gegner (gemäß selbstdefinierter Bedenkzeit) zugeteilt. Wie bei vielen anderen Portalen ist aber auch bei «lichess» das Mitmachen als Nur-Gast ohne Registrierung eine Option – für das gelegentliche Spielchen zwischendurch.

.

Schön – einfach – gut

Was gilt es im Zusammenhang mit «lichess» noch an Highlights zu erwähnen? Beispielsweise, dass sogar Anhänger der nach wie vor exotischen, seinerzeit von Bobby Fischer propagierten Spiel-Variante «Chess960» auf ihre Kosten kommen. Oder dass man seine Partien gleich im Anschluss nicht nur als PGN runterladen und damit sammeln, sondern vom Computer bzw. einer Schach-Engine sogar analysieren lassen kann – versehen mit allerlei Statistik sowie mit Zug-Kommentaren wie «Ungenauigkeiten», «Fehler» oder «Patzer» (sowohl im eigenen Spiel wie in jenem des Gegners…)

Alles in allem: «lichess» ist einfach nur empfehlenswert, eine wirkliche Alternative zu den großen kommerziellen Anbietern. Klein und schlicht, aber oho: Schönes Layout, einfaches Handling, viele Optionen, und praktisch jederzeit mit einem Spielerfeld von 1’000 bis 1’500 Teilnehmern aller Nationen und Levels verfügbar – was will das Herz des Online-Schach-Zockers mehr!?

Nur eines ist m.E. noch schöner als Schach am Compi: Die reale Partie in einem realen Verein am realen Brett gegen einen realen Menschen… ■

.

Meine persönliche Liste der 14 wichtigsten Online-Angebote

zum Schachspielen (keine Garantie auf Vollständigkeit)

– ChessCom: http://schach.chess.com/

– SchachOnline: http://www.schachonline.ch/

– ChessPoint: http://www.chesspoint.ch/portal/10-schach-online-spielen

– SchachArena: http://www.schacharena.de/

– FIDE-OnlineArena: http://arena.myfide.net

– PlayChess/Schach.De: http://www.schach.de/

– Free Internet Chess Server: http://www.freechess.org/

– LiChess: http://de.lichess.org/

– ChessMail: http://www.chessmail.de/

– RemoteChess: http://www.remoteschach.de/

– ChessNet: http://www.chess.net/

– GameKnot: http://gameknot.com/

– Caissa’sWeb: http://www.caissa.com/

– ShredderchessNet: http://www.shredderchess.net/

.

.

Michael Dartsch: «Musik lernen, Musik unterrichten»

.

Der aktuelle Stand der musikpädagogischen Dinge

Walter Eigenmann

.

In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.

In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.

Die vorliegende Monographie unternimmt denn auch nicht nur den Versuch einer breiten theoretischen Einführung in praktisch alle wichtigen Disziplinen der Thematik inklusive ihre musikhistorischen Bezüge, sondern referiert teils sehr ausführlich ebenso die didaktisch-praktische Umsetzung der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Der Band grundiert seinen Überblick zuerst mit einer Beleuchtung der zentralen psychologischen bzw. gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf das Musiklernen: Begabung, Sozialisation, Übeeinsatz und Motivation heißen da die wesentlichen Stichworte. In der Folge werden eine Reihe von spezifischen Inhaltsfeldern behandelt: Elementare Musikpraxis, Erfinden von Musik, Musikverstehen, Interpretieren, Üben seien hier nur als die wichtigsten Themata angeführt. Der praxisorientierte Bezug ist außerdem vertreten in Abschnitten wie «Methoden» oder «Zielgruppen und Unterrichtsformen». Ein Blick auf die Institutionen der nicht-akademischen Musikerziehung in der BRD – Stichworte: Öffentliche Musikschulen, Selbstständige Musiklehrerschaft, Laienmusizieren u.a. – rundet den 248-seitigen Band ab.

Michael Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand – eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur.

Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand. Von der Systematik des musikpädagogigschen Begriffsapparates und seiner kulturhistorischen Fundamente über die lernpsychologischen bzw neurophysiologischen Grundlagen moderner wissenschaftlicher Untersuchungen bis hin zur konkreten didaktischen Umsetzung in der täglichen Instrumentalpraxis vermittelt der Autor seinen umfangreichen Stoff mit klarer thematischer Gliederung und in wohltuend «einfacher» Sprache, was dieses Einführungs- und Lehrwerk nicht nur für Musik-Studierende und -Lehrende, sondern durchaus auch für Pädagog/inn/en anderer, wenngleich involvierter Schulbereiche interessant macht. Eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur! ■

Michael Dartsch: Musik lernen, Musik unterrichten – Eine Einführung in die Musikpädagogik, 248 Seiten, Breitkopf & Härtel Verlag, ISBN 9783765103995

.

.

.

Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt

.

Hans-Günter Heumann: «The Beatles – 50 Mega-Hits»

Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■

Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■

Hans-Günter Heumann: The Beatles – 50 Mega-Hits, Leichte Arrangements für Klavier, 302 Seiten, Bosworth Music, ISBN 978-3865437945

.

.

.

.

.

Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

Literatur – Musik – Schach

.

Editorial / Inhalt

Literatur…..…………………..Musik…..…………………..Schach

.

…sind drei auf den ersten Blick heterogene Kultur-Phänomene. Beim zweiten Hinsehen werden Gemeinsamkeiten offenbar, denen nachzuspüren eine der Intentionen dieses Internet-Kultur-Journals ist. Und: Literatur, Musik, Schach – das steht auch für drei der grundlegenden menschlichen Komponenten, nämlich fürs Denken, fürs Fühlen, fürs Spielen. –

Zur Navigation durch die vielfältigen und umfangreichen Inhalte nutzen Sie einfach das nachstehende Inhaltsverzeichnis, die obenstehende «Suche»-Funktion und die «Stichwörter»-Liste der Sidebar rechts. –

Das «Glarean» ist ein privates Kultur-Angebot, das keinerlei kommerziellen Ziele verfolgt. Wer uns unterstützen möchte, schaltet eine kleine Bannerwerbung (siehe «Media-Daten»). –

Kommentare – auch wenn die darin geäußerten Ansichten von jenen der Redaktion abweichen – sind uns willkommen. (Bitte stehen Sie mit Namen und Mail-Adresse – letztere wird nicht veröffentlicht – zu Ihrer Meinung). Bei thematisch fremden Link-Angaben, Spam-Inhalten oder anonymen wie rechtswidrigen Texten behält sich die Redaktion Kürzung oder Änderung bzw. Nichtveröffentlichung vor. –

Rezensions-Exemplare von Buch-oder CD-Novitäten nimmt die Redaktion gerne entgegen, eine Besprechung kann aber nicht immer garantiert werden. –

Seit seiner Gründung vor rund acht Jahren verzeichnet das «Glarean Magazin» inzwischen weit über drei Millionen Besucher; mittlerweile wird das «Glarean» monatlich ca. 30’000 mal angeklickt. Für dieses enorme Interesse an unseren Kultur-Inhalten danken wir allen Besucherinnen und Besuchern und wünschen weiterhin unterhaltsame und informative Lese-Stunden! –

Walter Eigenmann / August 2015

.

Glarean = Schweizer/Glarner Humanist und Universal-Gelehrter (1488-1563): Musiker, Dichter, Mathematiker, Philologe, Historiker und Geograph

Das Glarean Magazin abonnieren

.

Inhalte

.

Essays & Aufsätze von Richard Albrecht, Mario Andreotti, Janko Ferk, Arnold Leifert, Joanna Lisiak, Karl-Heinz Schreiber, Rolf Stolz u.v.a. Essays & Aufsätze von Richard Albrecht, Mario Andreotti, Janko Ferk, Arnold Leifert, Joanna Lisiak, Karl-Heinz Schreiber, Rolf Stolz u.v.a. |

Neue Prosa von Karlheinz Barwasser, Peter Fahr, Herbert Friedmann, Jutta Miller-Waldner, Norbert Sternmut, Rainer Wedler u.v.a. Neue Prosa von Karlheinz Barwasser, Peter Fahr, Herbert Friedmann, Jutta Miller-Waldner, Norbert Sternmut, Rainer Wedler u.v.a. |

Neue Lyrik von Werner K. Bliß, Tanja Dückers, Brigitte Fuchs, Petra Ganglbauer, Martin Kirchhoff, Ines Oppitz u.v.a. Neue Lyrik von Werner K. Bliß, Tanja Dückers, Brigitte Fuchs, Petra Ganglbauer, Martin Kirchhoff, Ines Oppitz u.v.a. |

Zitate der Woche von Friedrich Nietzsche bis Jürgen Habermas und von Charles Darwin bis Roger Willemsen u.v.a. Zitate der Woche von Friedrich Nietzsche bis Jürgen Habermas und von Charles Darwin bis Roger Willemsen u.v.a. |

Rezensionen neuer Bücher, Musikalien und CDs aus den Sparten Belletristik, Sachbücher, Klassik, Jazz, Pop, Schach u.v.a. Rezensionen neuer Bücher, Musikalien und CDs aus den Sparten Belletristik, Sachbücher, Klassik, Jazz, Pop, Schach u.v.a. |

Wettbewerbe und Preise Musik- und Literatur-Ausschreibungen, Info-Service für alle Genres u.v.a. Wettbewerbe und Preise Musik- und Literatur-Ausschreibungen, Info-Service für alle Genres u.v.a. |

Schach in seinem ganzen Spektrum mit Aufgaben und Studien, Computer-Schach, Chess960, Partien, Bücher, Tests u.v.a. Schach in seinem ganzen Spektrum mit Aufgaben und Studien, Computer-Schach, Chess960, Partien, Bücher, Tests u.v.a. |

Denksport in allen Facetten mit Musik-, Literatur- und Schach-Kreuzworträtseln, Sudoku, Streichholz-Rätsel, Tangram u.v.a. Denksport in allen Facetten mit Musik-, Literatur- und Schach-Kreuzworträtseln, Sudoku, Streichholz-Rätsel, Tangram u.v.a. |

Interviews und Events aus den drei Glarean-Sparten mit News, Turnieren, Festivals, Seminare, Historie u.ä. Interviews und Events aus den drei Glarean-Sparten mit News, Turnieren, Festivals, Seminare, Historie u.ä. |

Humor & Sensationen in den Rubriken Cartoons, Karikaturen, Aufgeschnappt, Videos u.ä. Humor & Sensationen in den Rubriken Cartoons, Karikaturen, Aufgeschnappt, Videos u.ä. |

Gratis-Downloads von kostenlosen Musiknoten (Pop, Klassik, Jazz, Volkslieder), Schachpartien u.v.a. Gratis-Downloads von kostenlosen Musiknoten (Pop, Klassik, Jazz, Volkslieder), Schachpartien u.v.a. |

Media-Daten Der Herausgeber – Media-Daten & Impressum – Kontakt – Archiv: SCRIPTUM – auf DVD Media-Daten Der Herausgeber – Media-Daten & Impressum – Kontakt – Archiv: SCRIPTUM – auf DVD |

Neue Texte (Essays, Prosa, Gedichte, Reportagen u.a.) sind willkommen! (siehe Impressum)

_________________________________

Die Redaktion ist weder verantwortlich für die Inhalte der im «Glarean Magazin» verlinkten Seiten, noch macht sie sich diese zu eigen. Es ist aufgrund der Vielzahl der Einträge unmöglich, alle regelmäßig zu überprüfen. Bei Hinweis auf illegale Inhalte werden Einträge sofort entfernt. – Sämtliche im «Glarean Magazin» redaktionell bearbeiteten Inhalte unterstehen dem internationalen Copyright und dürfen erst nach schriftlicher Erlaubnis anderweitig verwendet werden.

.

Interessante Buch-Novitäten – kurz vorgestellt

.

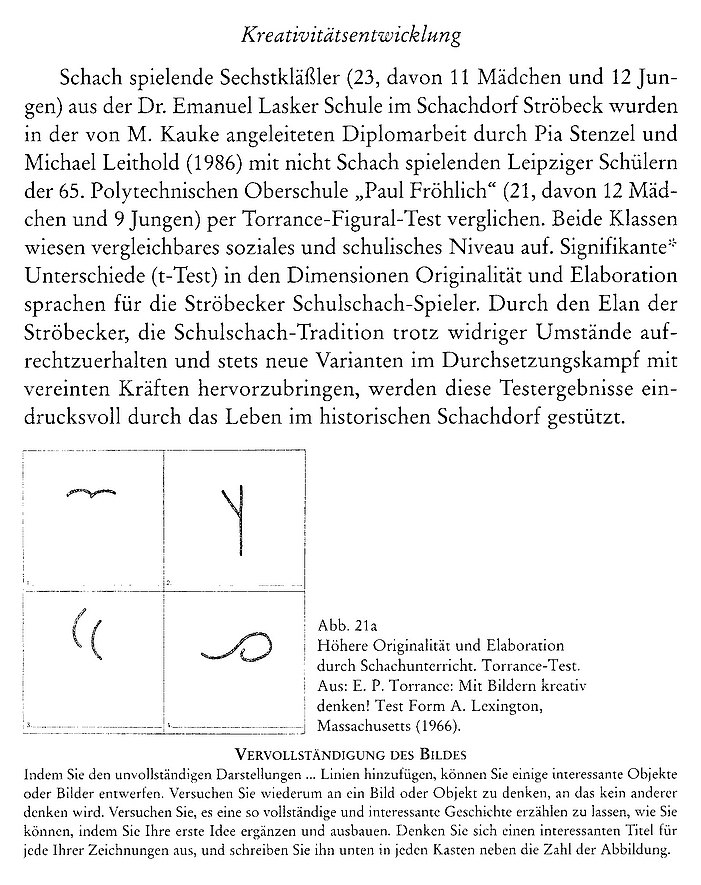

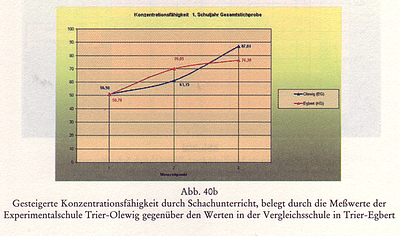

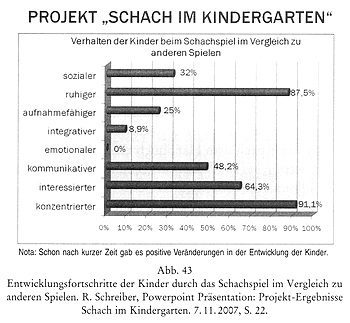

Marion Bönsch-Kauke: «Schach im Kindergarten»

Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■

Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■

Marion Bönsch-Kauke / Ralf Schreiber: Schach im Kindergarten – Ein pädagogisches Hilfsmittel zur Förderung der kindlichen Entwicklung, 408 Seiten, Leibniz Verlag (St. Goar), ISBN 978-3931155056

.

.

Johanna Heutling: «Wörterbuch Musik / Dictionary of Music»

Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».

Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».

Aufgeteilt wurden die Musikthemata in die Kapitel Allgemeines (Musikleben, Studium, Institutionen etc.), Musiktheorie, Musikgeschichte/ Formenlehre, Musikpädagogik, Instrumental-/ Gesangsunterricht, Instrumentenkunde und Vortragsbezeichnungen.

Der Band ist lexikalisch-übersichtlich gegliedert, jeder Terminus wird 6-sprachig und 1-zeilig auf Doppelseiten hinweg übersetzt, ebenfalls in den sechs Sprachen wird schließlich der gesamte Begriffsapparat in die einzelnen Sprach-Register aufgeschlüsselt. – Nützlich. (we) ■

Johanna Heutling: Wörterbuch Musik, 388 Seiten, Breitkopf & Härtel Musikverlag, ISBN 978-3-7651-0397-1

.

.

Weitere Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

.

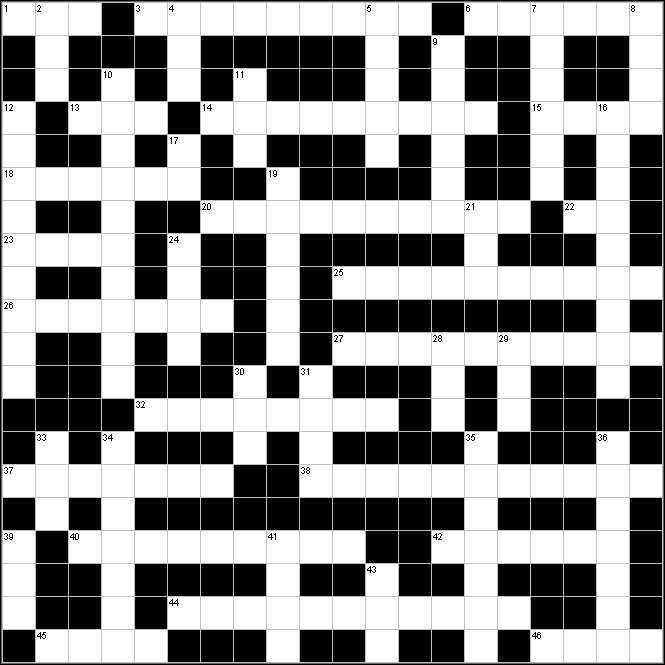

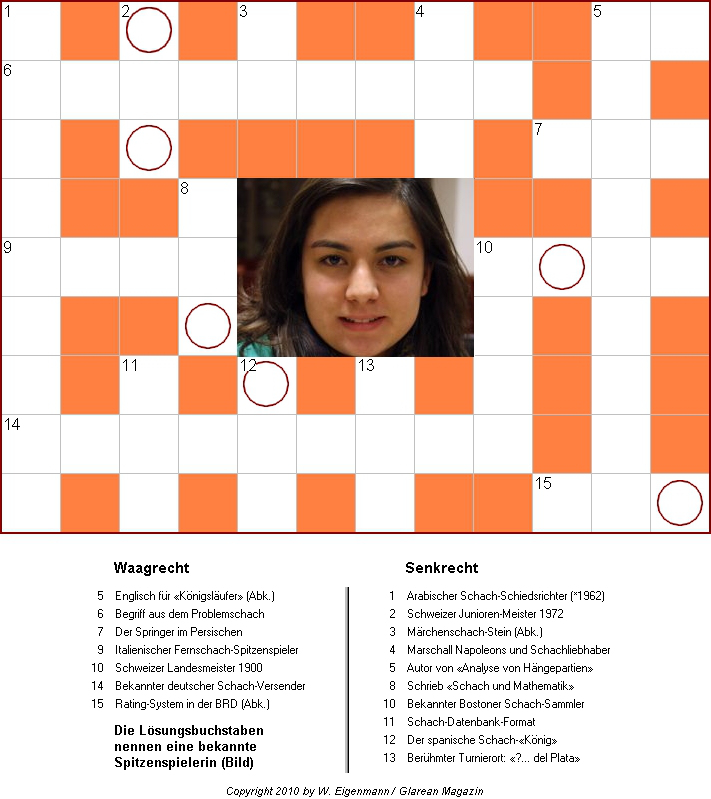

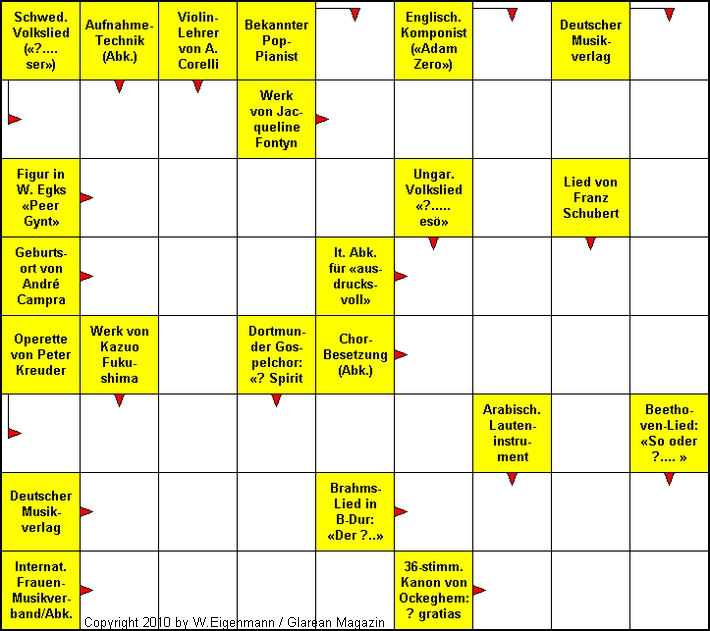

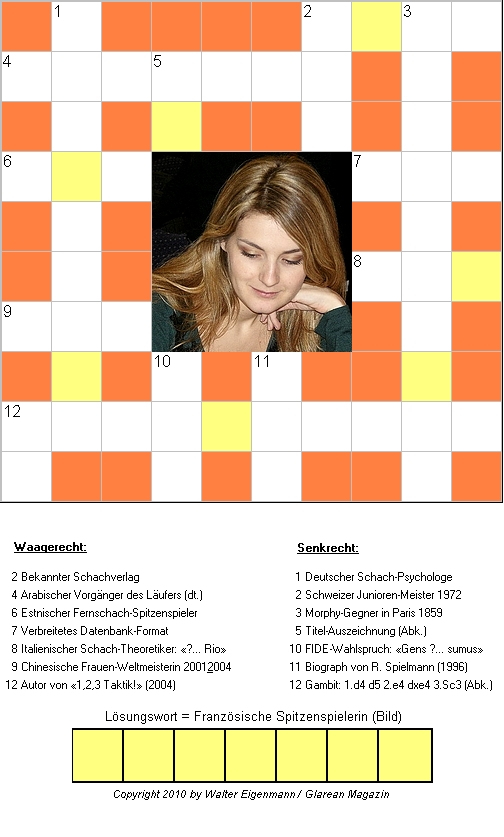

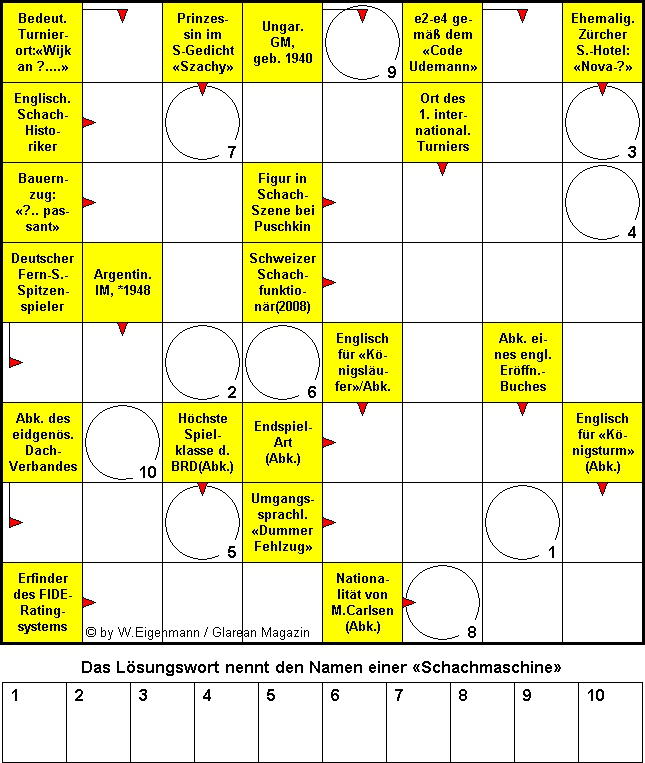

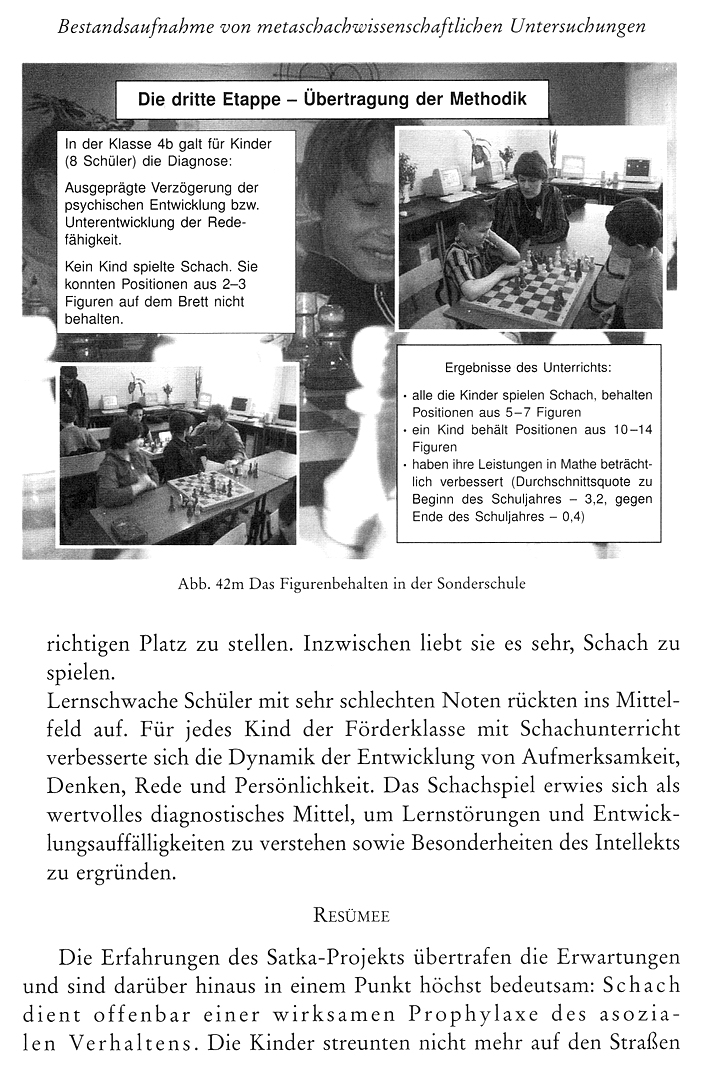

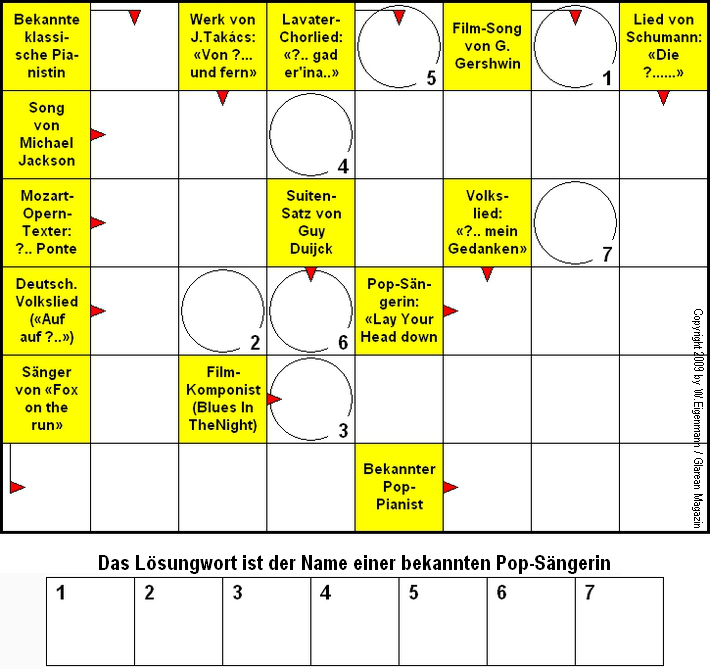

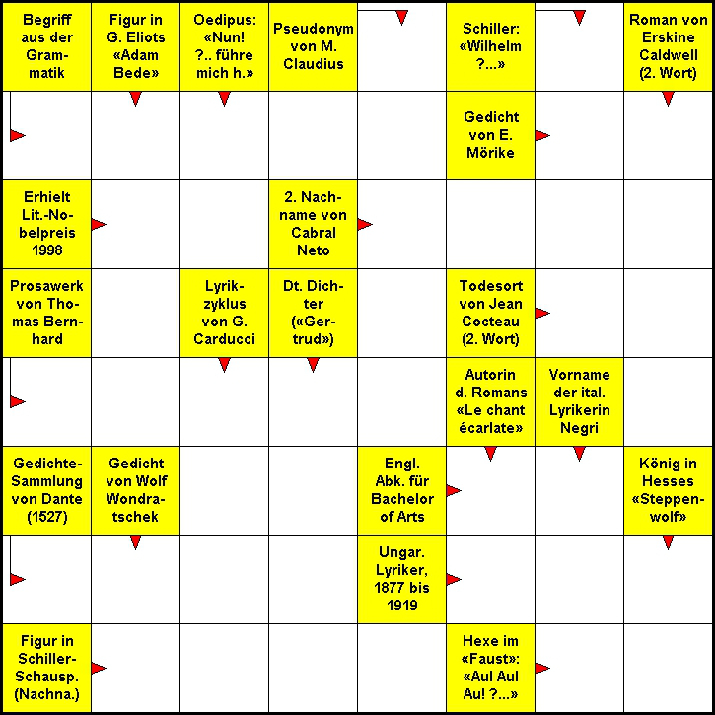

Das 50-Euro-«Glarean»-Schach-Preisrätsel

.

Der neue Euro-Schach-Kreuzworträtsel-Spaß

Das jüngste 50-Euro-«Glarean»-Preisrätsel richtet sich diesmal an die Schach-Experten

unter unseren Lesern. Es beinhaltet sowohl einfache wie knifflige Fragen.

.

Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.

Einsende-Schluss ist am 23. September 2011 (24 Uhr). Für die Einsendung

ist die untenstehende «Kommentar»-Funktion zu benützen

(Link auf eine entspr. Grafik-Datei inkl. Namensangabe).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. –

Viel Spaß und Erfolg!

Rätsel zum Ausdrucken (pdf)

.

.

.

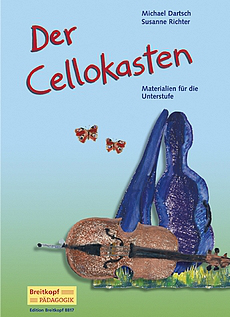

Michael Dartsch / Susanne Richter: «Der Cellokasten»

.

Wertvolle Ergänzung des Cello-Anfängerunterrichts

Walter Eigenmann

.

In Sachen Streicherschulung leistet die moderne «Pädagogik»-Heftreihe des Wiesbadener Musikverlages Breitkopf schon seit längerem eine vielbeachtete Arbeit. Nach innovativen Material-Veröffentlichungen für die Violine widmet sich die neueste Streicher-Publikation dieser Verlags-Serie nun dem Violoncello. Unterm Titel «Der Cellokasten» versammelt das renommierte Autorenduo Michael Dartsch und Susanne Richter dabei auf 124 Seiten Lied- und Übungsmaterial für die Unterstufe des Cello-Unterrichts.

In Sachen Streicherschulung leistet die moderne «Pädagogik»-Heftreihe des Wiesbadener Musikverlages Breitkopf schon seit längerem eine vielbeachtete Arbeit. Nach innovativen Material-Veröffentlichungen für die Violine widmet sich die neueste Streicher-Publikation dieser Verlags-Serie nun dem Violoncello. Unterm Titel «Der Cellokasten» versammelt das renommierte Autorenduo Michael Dartsch und Susanne Richter dabei auf 124 Seiten Lied- und Übungsmaterial für die Unterstufe des Cello-Unterrichts.

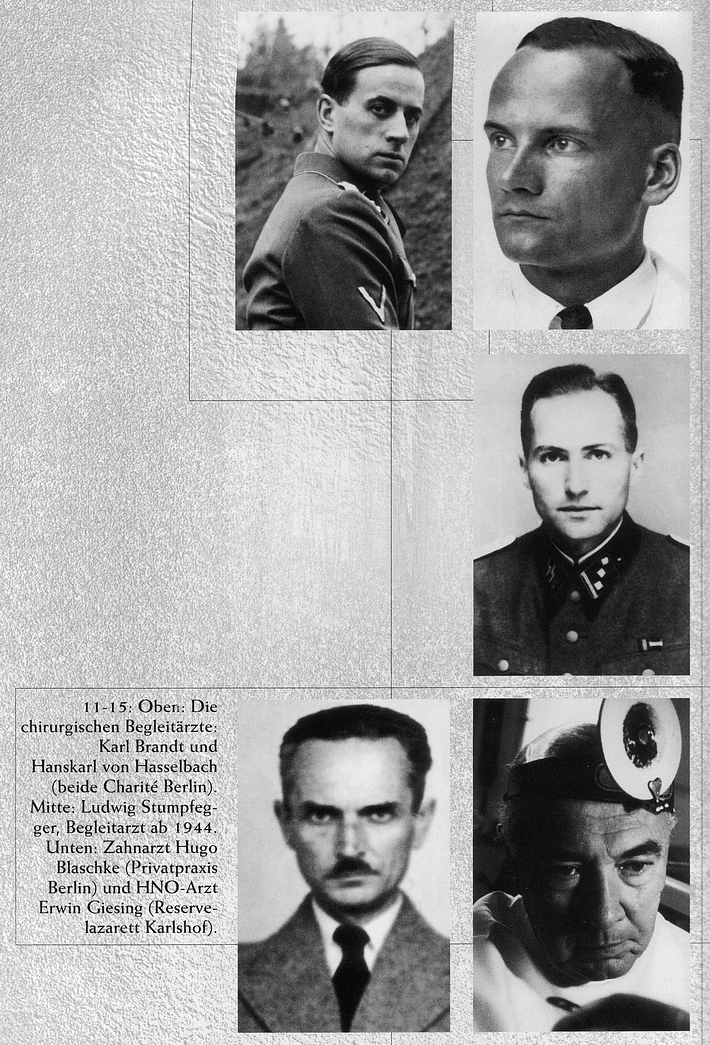

Das Autorenduo Susanne Richter und Michael Dartsch

Konzeptionell ebenso wie layouterisch schließt sich «Der Cellokasten» nahtlos den Pendants der Reihe «Breitkopf Pädagogik» an: In seiner steten, wenngleich betont ruhigen didaktischen Progression, in seinem Schwerpunkt auf das praktische Musizieren, und in seiner lockeren, gestalterisch sehr ästhetischen Aufbereitung offeriert man der (jungen und jüngsten) Schülerschaft auch hier eine vielfältig-farbige Palette von ein- bis max. zweistimmigen Melodien, Stücken und Übungen, deren technische Ansprüche vom allerersten Leersaiten-Zupfen bis zum kurzen imitatorischen Duett mit Sechzehntel und max. drei Kreuzen/B’s reichen. Dem Prinzip Learning-by-Doing wurde innerhalb der didaktischen Zielsetzungen breitester Raum gegeben, und jeder Cello-spezifische Inhalt wird ausführlich mit Spielmaterial aus Vergangenheit und Moderne gestützt.

Der promovierte Musikpädagoge Michael Dartsch und die Freiburger Solo-Cellistin Susanne Richter legen mit ihrem neuen «Cellokasten» eine sehr durchdacht aufbereitete, in der Progression plausible Materialiensammlung für den modernen Violoncello-Unterricht vor. Möglicherweise wird der/die eine oder andere Cello-Lehrer/in die von anderer Unterrichtsliteratur her gewohnte CD-Mitlieferung vermissen. Doch auch in reiner «Printform» ist das jüngste Streicherheft aus dem Hause Breitkopf eine sehr willkommene, weil sehr sorgfältig komponierte Edition, die ihren Weg durch die neuzeitlichen Cello-Anfänger-Schulstuben machen dürfte.

Gleichwohl garniert das Heft seinen ebenso umfang- wie abwechslungsreichen Stücke-Fundus immer wieder mit «theoretischen» Einschüben entweder in Form von verspielten Quiz-Fragen oder mit Hilfe leicht nachvollziehbarer improvisatorischer Anleitungen. Das Gemeinschaftserlebnis Musik wird dabei durch betont häufiges Spiel mit der Lehrperson im Duett (bzw. mit einer technisch schwierigeren Zweitstimme) hergestellt.

Sehr zur Auflockerung des – im übrigen großzügig konzipierten, auch großnotigen – Schriftbildes tragen die unzähligen Farbillustrationen von Juliane Gottwald bei; sie sind nicht einfach Blattlückenbüßer, sondern stimulieren visuell die kindliche Spielfreude in thematischem Bezug zum jeweilige Stück.

Der promovierte Musikpädagoge Michael Dartsch – Autor bereits eines «Geigenkastens» – und die Freiburger Solo-Cellistin Susanne Richter legen mit ihrem neuen «Cellokasten» eine sehr durchdacht aufbereitete, in der Progression plausible Materialiensammlung für den modernen Violoncello-Unterricht vor. Möglicherweise wird der/die eine oder andere Cello-Lehrer/in die von anderer Unterrichtsliteratur her gewohnte CD-Mitlieferung vermissen. Doch auch in reiner «Printform» ist das jüngste Streicherheft aus dem Hause Breitkopf eine sehr willkommene, weil sehr sorgfältig komponierte Edition, die ihren Weg durch die neuzeitlichen Cello-Anfänger-Schulstuben machen dürfte. ■

M.Dartsch/S.Richter, Der Cellokasten – Materialien für den Anfänger-Violoncellounterricht, 124 Seiten, Breitkopf & Härtel, ISMN 979-0-004-18383-0

.

.

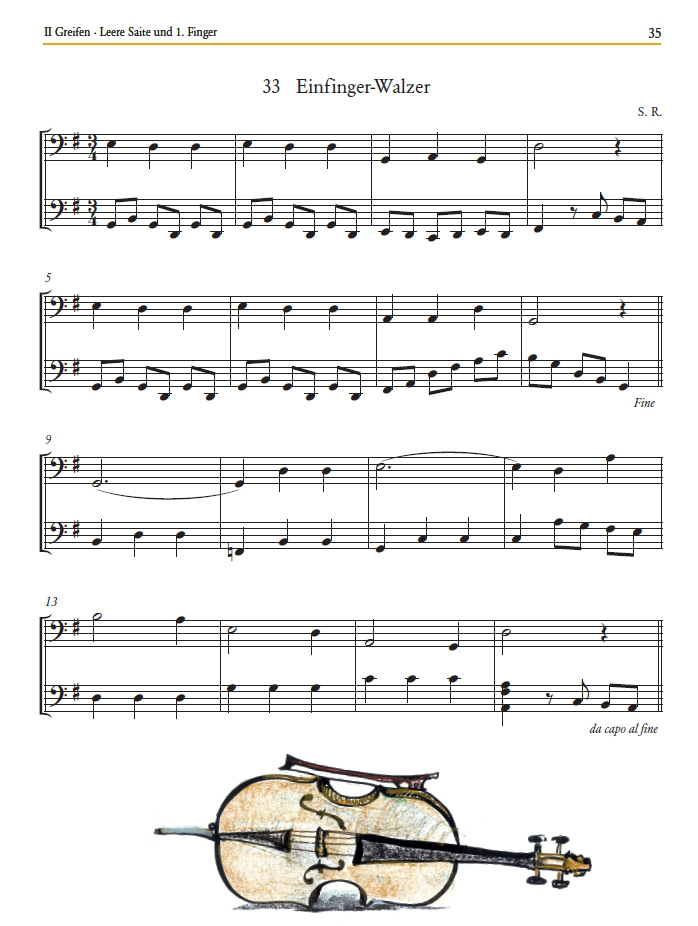

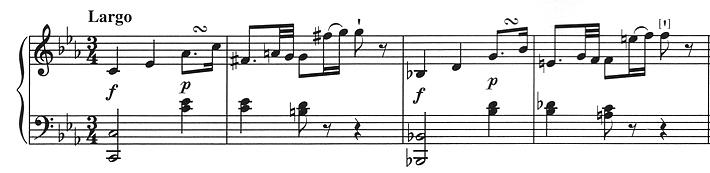

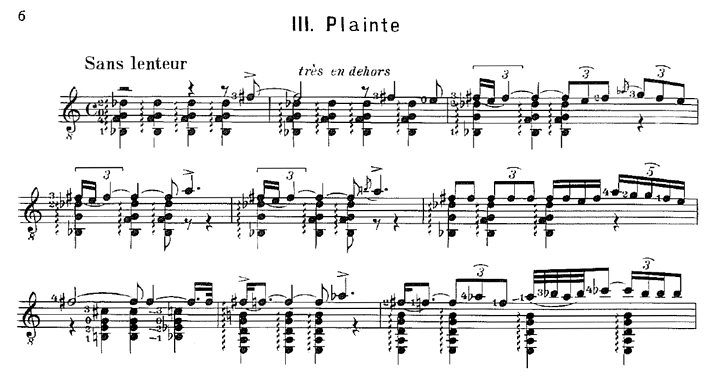

Leseprobe

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages

.

.

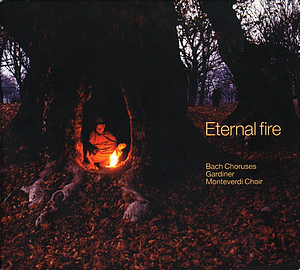

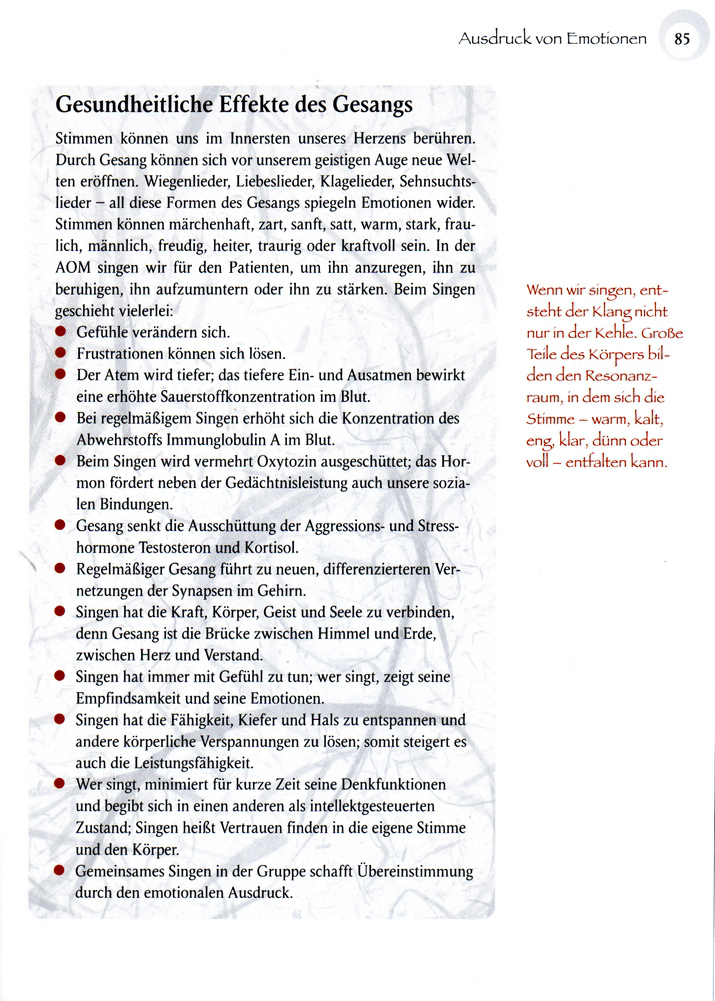

Frank Martin: «Messe für Doppelchor» u.a.

.

Chormusizieren von beeindruckender Gestaltungskraft

Walter Eigenmann

.

Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.

Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.

Gesangsensemble von europäischem Spitzenformat: Der Chor des Bayerischen Rundfunks bei Radioaufnahmen

Poulencs 14 Litaneien «à la Vierge Noire» für dreistimmigen Frauenchor (hier in der Originalfassung mit Orgel eingesungen), mehr noch die achtteilige «Missa brevis» Kodálys garnieren diese Chor-CD mit teils üppiger Klangsinnlichkeit, teils entrückter Sphärik, dann wieder mit jubilierender Hymnik oder (kontrastierend) mit inbrünstig deklamierendem Meditieren. Massgeblich untermalend hier bei beiden Werken das registersichere, differenziert eingehörte Spiel des Organisten Max Hanft (an der «romantisch» disponierten Wöhl-Orgel der Münchner Herz-Jesu-Kirche).

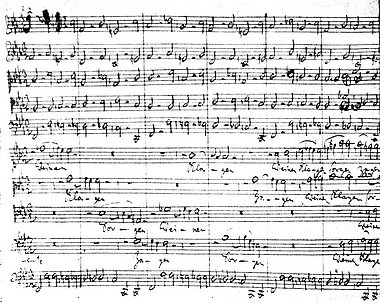

Musikalische Spiritualität von höchster Authentizität: Anfang des Credo aus der Messe für Doppelchor von Frank Martin

Den Schwerpunkt dieser Disk bildet jedoch Frank Martins halbstündige Doppelchor-Messe, vom BR-Chor bereits im Frühling 2007 mit dem erst 29-jährigen Dijkstra im 1’500 Plätze großen Orlando-Saal der Germeringer Stadthalle für das damals extra neu gegründete Label «BR-Klassik» eingesungen. Martins A-capella-Messe, vom Komponisten fast sieben Jahre lang buchstäblich erarbeitet – Martin: «Diese Messe ist eine Sache zwischen Gott und mir» – und erst 40 Jahre nach ihrer Entstehung uraufgeführt – Martin: «Ich kannte damals nicht einen Chorleiter, der sich für dieses Werk hätte interessieren können» -, stellt in ihrer rhythmischen Differenziertheit, ihrer klanglichen Expressivität in allen vier Stimmlagen, ihrer Weite der Phrasierung und Atmung, ihrer satztechnischen Durchhörbarkeit, ihres weiten emotionalen Spektrums vom quasi-gregorianischen Unisono über fugative Strukturen bis hin zu clusterartigen Klangschichtungen höchste sprach- und interpretationstechnische Anforderungen auch an Berufsensembles.

Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion.

Der Chor sang eine nicht nur stets lupenrein intonierte und mit enormem dynamischem Spektrum aufwartende, auch Martins eng am Wort orientierte Chormusik expressiv formende, dabei sehr stimmpräzis agierende CD ein, sondern transponierte adäquat den hohen spirituellen, urpersönlich empfundenen Gehalt in Martins Werk. Letzteres natürlich v.a. Verdienst des Dirigenten, dem offenbar gleichsam ein Instinkt für diese gestenreiche, buchstäblich wortreiche liturgische Vokalmusik zur Verfügung zu stehen scheint. Dabei haben sich Dijkstra und sein Chor durchaus gegen hochstehende Interpretationen anderer Formationen durchzusetzen, etwa des «Sixteen»-Ensembles unter Christopher (2005) oder des «Westminster Cathedral Choir» (O’Donnell/1998). – Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion. ■

Martin: Messe für Doppelchor / Kodály: Missa brevis / Poulenc: Litanies à la Vierge Noire; Chor des Bayerischen Rundfunks / Peter Dijkstra; Label BR-Klassik

.

.

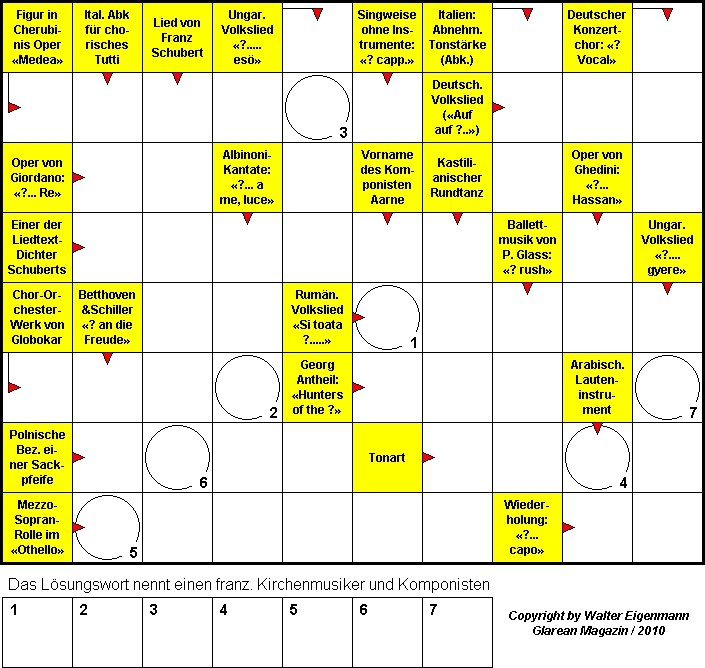

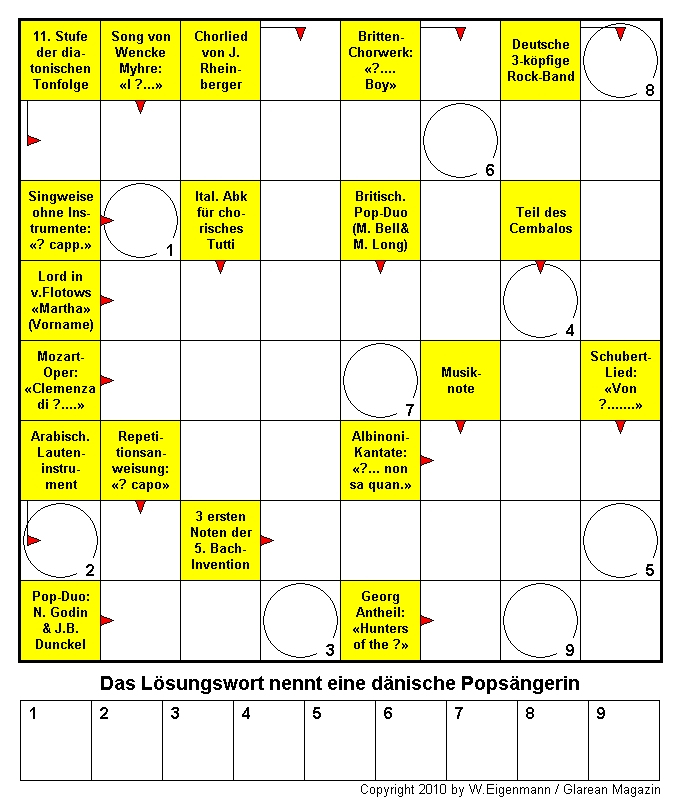

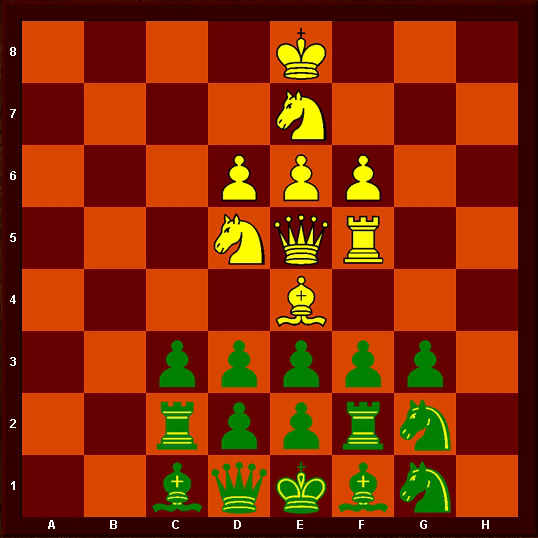

Das 50-Euro-Schach-Preisrätsel

.

Der Glarean-Rätsel-Schachspaß im März 2011

Das neue 50-Euro-«Glarean»-Preisrätsel richtet sich diesmal erneut an die Schach-Freunde

unter unseren Lesern. Es beinhaltet sowohl einfache wie knifflige Fragen (die allerdings

in unserem Google-Zeitalter auch keine Schrecken mehr verbreiten…)

.

.

Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.

Einsende-Schluss ist am 18. März 2011 (24 Uhr). Für die Einsendung

ist die untenstehende «Kommentar»-Funktion zu benützen

(Link auf eine entspr. Grafik-Datei inkl. Namensangabe). –

Viel Spaß und Erfolg!

Rätsel zum Ausdrucken (pdf)

.

.

.

.

.

.

.

Der brillante Schachzug (89)

Interview mit dem Fernschach-Großmeister Arno Nickel

.

Der Fernschachmeister als Schach-Forscher

Walter Eigenmann

.

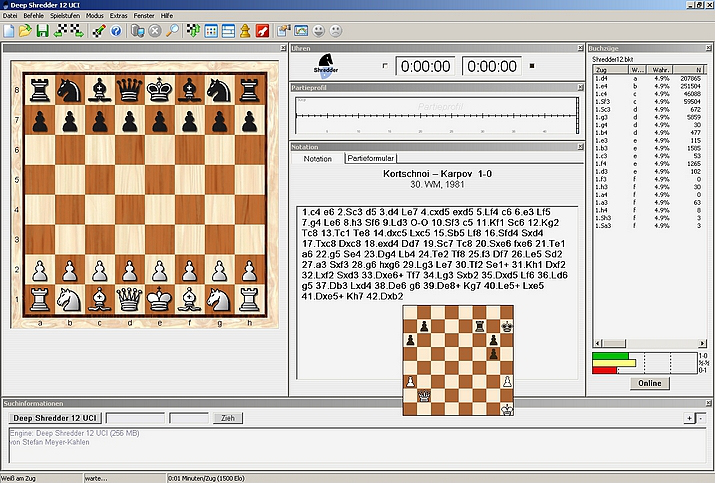

Neueste Schach-Datenbanken wie die hier kürzlich besprochene «Corr Database 2011», aber weit mehr noch die modernen Schach-Rechenprogramme, beispielsweise die verbreiteten PC-Engines «Rybka», «Stockfish», «Shredder» oder «Fritz» u.v.a. mit ihrer mittlerweile extremen Spielstärke, die keinen internationalen Großmeister mehr fürchtet, lassen immer wieder neu und immer heftiger die Diskussion aufflammen, ob das Fernschach nicht inzwischen tot ist. Und nicht wenige der früher glühenden Verehrer des altehrwürdigen Korrespondenzschachs (Correspondence Chess) haben sich inzwischen enttäuscht davon zurückgezogen: «Ich will nicht gegen Maschinen spielen!»

Denn je länger desto mehr kann im Fernschach das Phänomen beobachten werden: Man rechnet nicht mehr, man lässt rechnen. Stunden-, ja tagelang «brütet» jetzt nicht mehr der FS-Spieler über den Partien, sondern Rybka&Co. wird mit den Stellungen gefüttert, wonach meist ein taktisch einwandfreier, ja oft sogar brillanter Zug resultiert – was aber in den Turnier-Resultaten nicht als Plagiat deklariert wird, sondern als persönlich-menschliche Eigenleistung auftaucht…

Über die Zukunft des internationalen Fernschachs, die Chancen und Gefahren der neuen Software-Generationen für das Fernschach, die spezifischen Anforderungen, die der Einbezug von Schachprogrammen für den ambitionierten FS-Spieler mit sich bringt, befragte das Glarean Magazin den internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel (aktuell die Nummer 25 der Weltrangliste).

Der auch im Nahschach erfahrene Turnierspieler Nickel ist seit Jahrzehnten eine in der internationalen Correspondence-Chess-Szene sehr aktive und bekannte Persönlichkeit. Darüber hinaus gilt der 58-jährige Berliner Schach-Journalist, -Organisator, -Autor und –Verleger als versierter Kenner auch auf dem Gebiete der neuen Schach-Software. Für seine engagierte, kenntnisreiche und ebenso ausführliche wie informative Stellungnahme hier zum ganzen Themenkomplex «Modernes Fernschach» besten Dank! –

Glarean Magazin: Hand aufs Herz, nutzt der Top-25-Spieler Arno Nickel nicht auch wie viele andere Fernschach-Meister exzessiv die modernen Schach-Engines, als da sind: Rybka, Shredder, Fritz, Hiarcs u.a., oder auch die zahllosen starken Freeware-Programme wie beispielsweise Stockfish, Critter oder Houdini?

Arno Nickel: Eine nette Einstiegsfrage. Wenn nun noch definiert würde, was unter «exzessiv» (das Maß überschreitend, ausschweifend) zu verstehen ist, dann könnte ich darauf vielleicht besser antworten, aber ich versuche es gern auch so: Fernschach ist per se exzessiv, wenn wir mal von den Zeitbedingungen und den theoretisch unbegrenzten Hilfsmitteln ausgehen – oder auch von der idealistischen Zielvorstellung, eine perfekte Schachpartie zu spielen. Wäre man da nicht ein lausiger Fernschachspieler, wenn man nicht alle seine Ressourcen nutzte, um zum Erfolg zu kommen?

Andererseits gilt: Masse macht noch keine Klasse, das rein quantitative Maß der Engine-Nutzung sagt für sich genommen nicht viel aus. Es geht um das Wie der Nutzung und um das Wozu.

GM: Inwiefern hat der verbreitete Gebrauch von Schach-Software das Durchschnittsniveau des Fernschachs verändert?

AN: Die Veränderungen auf dem Durchschnittsniveau sind natürlich dramatisch, vermutlich noch gravierender als an der Fernschachspitze. Spieler, die früher – ohne Computer – einfache taktische Zusammenhänge nicht verstanden oder anfingen merkwürdig zu spielen, wenn ihr Buchwissen erschöpft war, spielen auf einmal mustergültige Partien, die auch ein Anand über weite Strecken kaum besser behandeln könnte. Ihr Pech ist nur, dass viele solcher – ich nenne sie mal: virtuellen – Schachpartien remis ausgehen, weil der Gegner den gleichen Sekundantenstab nutzt. Das kann auf die Dauer natürlich nicht befriedigen, weshalb auch «Durchschnittsspieler» früher oder später die Lust am Risiko wiederentdecken und eigene Wege suchen, vielleicht nicht in jeder Partie, aber doch hier und da, weil sie tief im Innern wissen, dass nur die eigene Leistung wirklich befriedigen kann.

In gewisser Weise hat die Nivellierung des allgemeinen Leistungsniveaus infolge elektronischer Sekundanten, die stärker sind als ihre menschlichen Arbeitgeber, zu einer Leistungsverzerrung geführt, da die natürlichen Unterschiede zwischen den Spielern nicht mehr ungefiltert zur Geltung kommen. Der stärkere Spieler muss sich zunehmend Gedanken machen, wie er vermeiden kann, dass der schwächere entscheidend von Engine-Leistungen profitieren kann – keine leichte, sondern eine höchst delikate Aufgabe. Welche Eröffnungen, welche Strategien soll man wählen, um einen nominell oder potentiell schwächeren Schachspieler zu überspielen? Das ist insbesondere für den Schwarz-Spieler eine ziemlich heikle Sache. Man kann nicht einfach wie im Nahschach die Stellung komplizieren, den Gegner in Zeitnot bringen und dergleichen, man muss tatsächlich schon eine strategische Auseinandersetzung anpeilen und darf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. In der Tat enden wohl auch viel mehr Fernschachduelle zwischen zum Beispiel 2400ern und 2600ern remis als im Nahschach. Man kann versuchen, mittels Datenbanken ein Dossier seines Gegners zu erstellen, um seine Stärken und Schwächen auszuloten, aber wird dieses auch wirklich aktuell sein und zutreffen? Der Fernschachgegner ist schon aufgrund seiner unbekannten Ressourcen an Hilfsmitteln viel mehr eine «black box» als jeder Nahschachgegner. Das macht aber andererseits auch einen gewissen Reiz aus. Man wird gezwungen, die Messlatte höher zu legen und damit auch die Anforderungen an sich selbst zu erhöhen.

.

Kann man auch ohne Schach-Software noch FS-Großmeister werden?

.

GM: Ist eigentlich für einen ambitionierten FS-Spieler der Gedanke noch realistisch, im internationalen CC-Wettbewerb auch ohne Software Großmeister-Niveau erreichen zu können?

AN: Nein. Da sich das «Großmeister-Niveau» durch Software-Einfluss erheblich gesteigert hat, ist dies auf eine größere Partienzahl bezogen undenkbar. Auch im Fernschach ist niemand in der Lage, ohne Engines auf einem Elo-Durchschnittsniveau von 3000 oder mehr zu spielen. Das aber wäre etwa die geschätzte Leistungssteigerung, die man erhielte, wenn man 10 Fernschach-GMs ohne Engines gegen 10 Fernschach-GMs mit Engines spielen ließe. Nahezu überflüssig, zu erwähnen, dass auch Nahschach-Supergroßmeister ohne Engines, wenn sie es denn versuchten, im Fernschach chancenlos wären. Inzwischen werden ja sogar schon Nahschach-Profis gefragt, ob sie sich eröffnungsmäßig noch ausreichend ohne Computerhilfe vorbereiten können, ob sie sich gar trauen, «Neuerungen» aufs Brett zu bringen, die sie nicht zuvor «gefritzt» haben… Das heißt, der Einfluss der Schach-Software nimmt auch im Nahschach spürbar zu.

GM: Wo haben denn Rybka&Co. ihre grundsätzlichen bzw. strukturellen Schwächen? Im «strategischen» Bereich? Im Endspiel?

AN: Wenn man in Bezug auf Computer von strukturellen Schwächen oder strategischen Defiziten spricht, muss man sich über zwei Dinge im klaren sein:

1. Schachprogramme verfolgen keine «Strategien», sondern sie bewerten aus einer gegebenen Stellung zig Millionen von möglichen Folgestellungen, evaluieren sozusagen, wie das Spiel sich auf diese und jene Züge hin entwickeln und verzweigen könnte. Die Auswahl der am höchsten bewerteten Varianten mag als Simulation von «Strategie» erscheinen, was aber im Grunde eine optische Täuschung ist, denn diese «best move»-Evaluationen ergeben sich rein per Ausschlussverfahren gemessen an den Stellungen, die eben schlechter bewertet werden. Nicht das Programm verfolgt eine «Strategie», sondern der Mensch interpretiert die Programmvorschläge und ordnet sie mit seinem Schachwissen und -verständnis strategischen Kategorien zu, die mehr oder weniger zutreffend sein können.

Häufig ergeben Engine-Evaluationen in fast oder scheinbar gleichstehenden Stellungen ein etwas merkwürdiges Bild. Die Engine zeigt zum Beispiel im 5-Varianten-Modus fünf ziemlich gleich bewertete Varianten an, die aber völlig unterschiedlichen «Strategien» zu folgen scheinen (mal mit Damentausch, mal ohne, mal geschlossen, mal offen, mal agressiv, mal ruhig). Der Laie neigt in solchen Situationen zu dem ergötzlichen Kommentar: «Der weiß ja nicht, was er will!» Und die Pointe ist – der Laie hat Recht, aber er weiß nicht warum und kann daraus keinen Nutzen für sich ziehen! Korrekt wäre als erstes eine Interpretation etwa dergestalt: Das Programm sieht in der gegebenen Rechentiefe (und unter Berücksichtigung diverser Parameter) in den nächsten Zügen keine signifikante Veränderung des Stellungsgleichgewichts. Und nun ist eigentlich erstmal der Mensch gefragt, diesen Befund unter Berücksichtigung seiner eigenen Zugkandidaten zu analysieren. Stimmt der Befund auch dann noch bzw. bleibt es dabei, wenn man tiefer in die Varianten hineingeht? Oft entsteht hier das Problem einer weitläufigen Verzweigung, und da beginnt die eigentliche Fernschacharbeit…

2. Schachprogramme sind in ihren Berechnungen aber auch ohne «Strategie» meistens so genau, dass sie die Versuche von Menschen, strategische Ziele zu verfolgen und diese taktisch durchzusetzen, erstmal durchkreuzen bzw. deutlichen Widerspruch anmelden. Sie finden immer das berühmte «Haar in der Suppe». Menschen stehen daher, sofern sie das selbständige Denken nicht völlig aufgeben wollen, vor einem Bündel komlizierter Fragen, die es durch gründliche Erforschung der Stellung zu beantworten gilt, zum Beispiel:

a) Ist meine «Strategie» wirklich stellungsgemäß oder muss ich sie ändern? Muss ich sie grundlegend ändern oder nur modifizieren?

b) Treffen die Stellungsbewertungen der Engine(s) zu? Welche Aussagekraft haben sie? Sind Bewertungsunterschiede zwischen einzelnen Varianten relevant oder nicht?

c) Ist mein taktisches Vorgehen richtig?

d) Wie gut «versteht» das Schachprogramm die Stellung – wie gut verstehe ich selbst sie?

Das Analysieren mit Computer geschieht in Form eines Dialogverfahrens, gesteuert durch den Anwender, und die Qualität der Ergebnisse hängt sehr stark von der Qualität des Frage- und Antwortspiels ab. Der Mensch muss erkennen, welches sinnvolle und lohnenswerte Fragen sind, und dann die Antworten kritisch bewerten. Dabei ist ein hohes Maß an Objektivität gefordert. Vorurteile und Oberflächlichkeit schlagen letztlich gegen ihn selbst zurück. Die Ergebnisse werden um so besser sein, je gründlicher der Analytiker zunächst einmal versucht, die Stellung zu verstehen, anstatt sich vorschnell auf einen «besten Zug» zu orientieren.

Um nun auf die Frage nach «strukturellen» oder «strategischen» Schwächen von Engines zurückzukommen – das wäre ein großes Thema für sich. Für Programme ist es naturgemäß schwierig, die Bedeutung langfristiger Faktoren angemessen zu bewerten, also zum Beispiel die Auswirkungen einer Bauernstruktur im frühen Mittelspiel für ein Endspiel, das noch in weiter Ferne ist; ähnliches gilt für den Wert der Figuren für einen späeteren Übergang vom Mittelspiel zum Endspiel. Ein anderer Aspekt sind spezielle Stellungs- bzw. Endspieltypen. Man muss sich allerdings vor Verallgemeinerungen hüten. Wenn es auch vielleicht zutrifft, dass zum Beispiel Rybka 4 immer noch gewisse Defizite in der Einschätzung und Behandlung von Turmendspielen oder ungleichen Läuferendspielen aufweist, so heißt dies nicht, dass dies in jeder konkreten Stellung zu Buche schlägt, wie umgekehrt ein anderes Programm, nehmen wir zum Beispiel Shredder 12, das von vielen unter anderem wegen seiner Endspieltechnik geschätzt wird, in bestimmten Fällen auch mal gehörig danebenliegen kann.

In der Fernschachanalyse stößt man oft auf komplexe oder tiefliegende Zusammenhänge, die sich auch mit Engines und trotz großen Zeitaufwandes einer klaren und eindeutigen Durchdringung entziehen – sprich: das Schachspiel bleibt auch mit größtem Computereinsatz in vieler Hinsicht geheimnisvoll.

.

Die Programme als elektronische Sekundaten

.

GM: Worin besteht die Herausforderung an den Turnier-FS-Spieler hinsichtlich des effizienten Umgangs mit moderner Schach-Software?

AN: Bei «Schachsoftware» muss man natürlich unterscheiden zwischen den Engines, der Benutzeroberfläche, den Datenbanken und menschlichen Kommentierungen aller Art, die in die «Software» eingegangen sind. Auch die Hardware bestimmt das praktische Leistungspotential der Software. Generell versucht wohl jeder auf seine Weise, sein technisches Arsenal im Sinne eines Partieerfolges auszuschöpfen, was in Anbetracht der hohen Leistungsdichte eine zunehmend schwierige Aufgabe ist. Es bedarf eines vielfältigen ständigen Experimentierens, um herauszufinden, was «effizient» ist, denn dafür gibt es keinerlei Patentrezept, und die Herausforderung stellt sich mit jeder neuen Partie im Grunde genommen immer wieder neu und immer wieder etwas anders.

Als besonders gelungen erscheinen mir geglückte Versuche, menschliche Ideen mit Hilfe oder auch gegen den zeitweiligen Widerstand von Engines zu verwirklichen. Nehmen wir an, ein Spieler hat eine Opferidee, die ihn nicht loslässt, aber das Schachprogramm zeigt ihm erstmal nur die kalte Schulter. Nach langen Versuchen und Umstellungen findet der Spieler einen Weg, das Opfer doch zu rechtfertigen und die Engine zu «überzeugen», dass dies der einzige aussichtsreiche Gewinnversuch ist – ist das nicht ein äußerst reizvolles Szenario? Lehrreich und wertvoll sind aber auch Beispiele, wo der Mensch seine Stellungs- oder Partieeinschätzung als Ergebnis des Dialoges mit der Engine (seinem elektronischen Sekundanten!) grundlegend revidieren muss – das kann bis hin zu einer Widerlegung von Varianten bzw. Spielplänen gehen, die in der «Theorie» bislang als gesichert galten.

Der Fernschachspieler ist im Unterschied zum Nahschachspieler in viel stärkerem Maße beim Einsatz von Software (insb. Engines) der Wahrheit verpflichtet. Ein Eröffnungsbuch-Autor, der für den Nahschachspieler schreibt, was ja der Regelfall ist, lotet seine Varianten nicht in der Tiefe aus wie ein Fernschachspieler, der dies auf begrenztem Raum sehr wohl tut, wenn er auch nur einen kleinen Ausschnitt des Großen und Ganzen sieht, um das sich der Eröffnungsbuch-Autor kümmern muss. Was der Experte fürs Nahschach empfiehlt oder nicht, muss für den Fernschachbereich, wo bei jedem Zug in die Tiefe analysiert wird, nicht immer gelten und kann sich sogar als ziemlich fragwürdig erweisen, egal welch große Namen hinter den Empfehlungen stehen.

GM: Ist das moderne Fernschach zur reinen Materialschlacht verkommen, oder gibt es technisch-organisatorische Möglichkeiten, es wieder als kreativ-menschliche Leistung zu etablieren?

AN: Das Wort «Materialschlacht» weckt Assoziationen an den Ersten Weltkrieg, wo diese Bezeichnung zum erstenmal als gängiger Begriff aufgetaucht ist. Scheinbar verschwindet der Mensch völlig hinter den von ihm geführten Maschinen bis hin zu der Extremvorstellung, dass es die Maschinen bzw. heute eben die Computer selbst sind, die die Auseinandersetzung führen und entscheiden. Bezogen auf das Schach «hinkt» die Parallele aber in verschiedener Hinsicht: beim Schach wird abwechselnd gezogen und man kann zur Zeit immer nur einen Zug machen. Wenn der Zug erzwungen ist, spielt es keine Rolle, wie schwach oder stark die Maschinerie ist. Wenn der Spieler die Stellung nicht versteht und sich vollkommen der Maschinerie anvertraut, wird er gegen bessere Spieler regelmäßig scheitern, auch wenn diese nur über eine schwächere Ausstattung verfügen. Man kann heute allerdings davon ausgehen, dass zumindest auf Meisterniveau ein einigermaßen ausgeglichenes Niveau an Software- und Computerausstattung besteht, weshalb wirklich der intelligente Umgang mit beidem viel entscheidender geworden ist als die Ausstattung selbst. Die Ungleichgewichte in der Ausstattung, vor allem international gesehen, sind in den letzten Jahren immer geringer und jedenfalls unbedeutender geworden.

Nun mag es wohl Fernschachspieler geben, die ihre Rechner und ihre Software nicht effizient und vor allem nicht selbstkritisch genug einsetzen und dies so wahrnehmen, als hätten sie eine «Materialschlacht» verloren. Doch im Grunde ist dies eine bequeme Ausrede, sie geben die Verantwortung für ihre Züge an die Engines ab, statt gründlicher zu analysieren.

Man muss sich über einige weitere Dinge im klaren sein:

1.) Der Einsatz von Software, insb. von Engines, bedeutet absolut gesehen nicht eine Verringerung des menschlichen Zeit- und Arbeitsaufwandes, sondern dieser ist im Vergleich zu früher eher gleich geblieben. Er ist vermutlich etwas rationeller geworden, was für beide Seiten in einer Fernschachpartie gilt. Wer statt dessen Rechner einsetzt, um schnell und mit möglichst wenig eigenem Einsatz zum Erfolg zu gelangen, wird auf die Dauer nicht allzu weit kommen.

2.) Das moderne Fernschach ist durch einen wissenschaftlich-kreativen Stil geprägt. Diese Kombination ist kennzeichnender denn je. Man mag es bedauern, dass der kühne Gambit- oder Angriffsspieler heute vielleicht weniger auf seine Kosten kommt als früher, aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen, so wenig wie sich ein Schachspieler der aufgeklärten Steinitz-Ära ins romantische Zeitalter zurückbeamen konnte.

3.) Um im Fernschach heutzutage zum Erfolg zu kommen, muss man Leistungen und Vorgaben («Eröffnungstheorie») aus dem Nahschachbereich kritischer denn je analysieren. Viele Erfolgsrezepte und -konzepte aus dem Nahschach überzeugen im Fernschach nicht, weil der strenge elektronische Sekundantenstab sich zu Recht unbeeindruckt von ihnen zeigt, nicht zuletzt auch weil Nahschachspieler insgeheim immer ein wenig auf die menschlichen Schwächen ihrer Gegner spekulieren, was aber im Fernschach selten funktioniert.

Wer im Fernschach gegen gute Gegner gewinnen will, muss sich heute meines Erachtens schon in der Eröffnung mehr eigene Gedanken denn je machen, denn der Erkenntnisfortschritt in den Hauptvarianten (das können auch Modevarianten sein, die dabei sind, alte Hauptvarianten zu verdrängen) hat grundsätzlich eine starke Remistendenz. Gute Fernschachspieler folgen nicht einfach blind irgendwelchen aktuellen Eröffnungszügen von Anand, Kramnik oder Carlsen, nur weil diese gewonnen oder remis gehalten haben, sondern loten durchaus viele kritische Stellungen von Vorgängervarianten bis zu einer gewissen Tiefe aus.

Kreativität ist also durchaus sehr gefragt im modernen Fernschach.

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass Fernschachspieler, die ihr Hobby ohne Engine-Einfluss genießen wollen, also möglichst traditionell, sich in enginefreien Turnieren zusammenfinden können (und dies ja auch tun), wo man also unter Gleichgesinnten gemäß einem Ehrenkodex spielt. So etwas gibt es unter anderem beim BdF, dem Deutschen Fernschachbund; wie erfolgreich, das entzieht sich meiner Kenntnis. Eine andere Idee, ist die Popularisierung des Fischer-Schachs bzw. Chess960 im Fernschachbereich, die quasi dem «Overkill» im Eröffnungsbereich entgegenwirkt, allerdings die Engines nicht außen vor lässt.

.

Vermisst: Hochkarätige Turniere und FS-Sponsoring

.

GM: Gibt es bei dieser positiven Sicht des modernen Fernschachs denn überhaupt Probleme, die jetzt und in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen bzw. spielen könnten? Wie sehen die Wachstumszahlen im Mitgliederbereich aus?

AN: Letzteres vermag ich nicht genau zu sagen, es hat schon einen gewissen Mitgliederschwund im organisierten Fernschach als Folge der «Computerisierung» gegeben; das hat aber viel mit der Altersstruktur zu tun. Früher gab es viele Ältere im Fernschach, die einfach über mehr Zeit verfügten als Berufstätige oder Schüler/Studenten. Das geht bis hin zum Briefmarken- oder Postkartensammler, der einen ganz anderen Zugang zu seinem Fernschach-Hobby hatte als der ehrgeizige Turnierspieler. Interessanterweise gibt es heute viel mehr Fernschachspieler außerhalb der etablierten Verbände, weil nämlich das Internet unglaublich viele und attraktive Angebote bereithält, die auch genutzt werden. Wenn man die Fernschachserver bzw. -websites, auf denen gespielt wird, mitzählt, könnte man also vielleicht feststellen, dass heute allgemein mehr Fernschach gespielt wird als früher. Es wäre eine verdienstvolle Aufgabe, dies näher statistisch zu untersuchen. Nebenbei bemerkt, gehören ja auch alle diese Freizeit-Fernschachspieler zum Markt für Schachsoftware.

Die neuen alternativen Spielangebote im Internet kommen oft moderner daher als die traditionellen Verbände, die diese Spieler, darunter sicherlich viele junge, gar nicht erst erreichen.

Im Grunde interessiert mich das aber nur am Rande. Wesentlich mehr beschäftigen mich die Probleme im Spitzenfernschach, die ich wie folgt sehe:

1.) Es gibt zu wenig hochkarätige Turniere, wozu ich Turniere ab Kategorie 15 (Eloschnitt über 2600) zähle. Insbesondere sind die Fernschachweltmeisterschaften seit einigen Jahren wegen eines unattraktiven Qualifikationsmodus, der elo-stärkere Spieler von einer Beteiligung abhält, tendenziell unterklassig. Es handelt sich durchschnittlich um Kategorie 13-Turniere (Eloschnitt 2550-2575).

2.) Es gibt zu wenig Sponsoring im Fernschach. Dies ließe sich mit einem aktiveren Erscheinungsbild, insbesondere durch mehr hochkarätige Ereignisse, vermutlich etwas verbessern. Das Fernschach müsste meiner Ansicht nach auch bereiter sein, Quereinsteigern aus dem Nahschachbereich, also zum Beispiel Nahschach-Großmeistern, entsprechende Anreize zu bieten. Deren Bekanntheitsgrad könnte oft werbewirksam fürs Fernschach genutzt werden.

3.) Die Normenanforderungen für Fernschach-Titel waren bis vor kurzem allgemein zu niedrig angesichts der vermehrten Angebote, Normen erreichen zu können. Das hat in den letzten 10 Jahren zu einer Titelinflation geführt. Man ist dabei, dies nun wieder etwas zurückzufahren, aber mit welchem Erfolg muss sich noch zeigen. Rückwirkend geht das natürlich überhaupt nicht. Der Fernschachbund hat leider etwas zu starke Signale mit den Titeln als «Lockmittel» gegeben, – mit dem Ergebnis, dass er nun peinlicherweise hier und da öffentlich gefragt wird, wie es möglich ist, dass Spieler mit einem Nahschach-Niveau von deutlich unter 2000 (teilweise sogar um 1600) reihenweise internationale Titelträger werden, darunter sogar immer mehr Großmeister.

4.) Womit das Fernschach aber tatsächlich beeindrucken kann und muss, sind Partien, also schachliche Leistungen und deren angemessene Aufbereitung in Publikationen. Wie heißt es doch so schön? «An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!» So wäre es beispielsweise wünschenswert, dass die besten und interessantesten Partien von Fernschachspielern, ganz gleich, ob es sich um Titelträger handelt oder nicht, in Gestalt eines Fernschach-Informators regelmäßig vorgestellt würden. Frühere Versuche dieser Art sind als Printmedien nach einigen Jahren leider gescheitert. Es scheint nun an der Zeit, in diese Richtung neue – professionelle – Schritte zu unternehmen und dabei auch die Möglichkeiten des Internets bzw. der Computertechnologie zu nutzen. Ein besonderer Leckerbissen könnte in solchen Veröffentlichungen die Diskussion von konkreten Engine-Ergebnissen und -Anteilen sein, denn die Zeiten, in denen Fernschachspieler verschämt oder aus falscher Eitelkeit solche Aspekte in ihren Analysen und Kommentaren verschwiegen, sollten nun endgültig der Vergangenheit angehören. Der moderne Fernschachmeister hat mehr denn je Anteil an der Erforschung des Schachspiels – das gilt es zu erkennen, anzustreben und zu vermitteln..■

.

Nationale Fernschach-Verbände

Schweizer Fernschach-Vereinigung (SFSV)

Deutscher Fernschach-Bund (BdF)

Fernschach im Österreichischen Schachbund (ÖSB)

.

Internationale Fernschach-Verbände

International Correspondence Chess Federation (ICCF)

Internationaler E-Mail-Schachverbund (IECF)

.

.

.

.

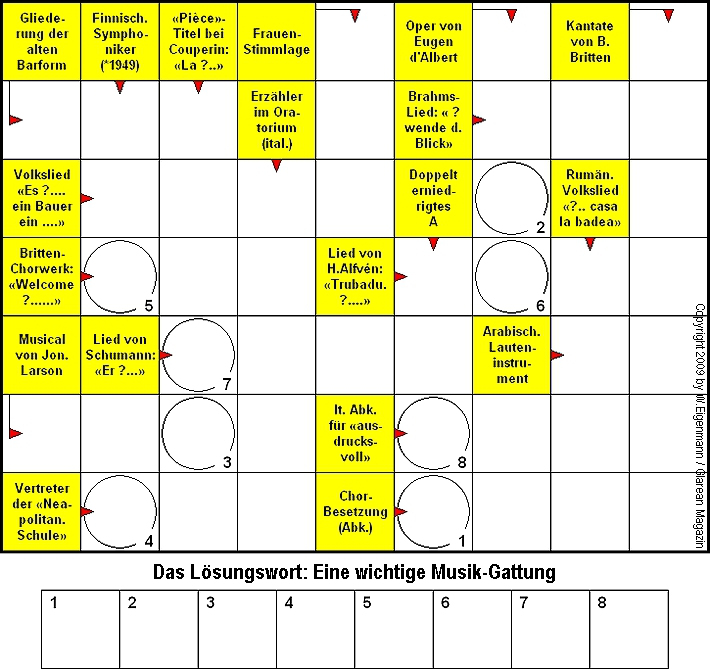

Chessbase: «Corr Database 2011»

.

Qualitätsvolles historisches Kompendium des Fernschachs

Walter Eigenmann

.

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Doch das sind schon seit langem Tempi passati, bestenfalls schöne Nostalgie. Denn erfolgreiches Fernschach, und spiele es sich auch nur national ab, sieht heutzutage gänzlich verändert aus. Es kommt längst daher in Gestalt des modernen PC: An die Stelle der Postkarte sind zahlreiche Schach-Mail-Server getreten, die (auch Online-)Partienverwaltung übernehmen spezielle Archivierungsprogramme, und sogar durch das immer wieder frisch wuchernde Taktik-Gestrüpp hilft dem Spieler mittlerweile extrem starke Schach-Software, die imstande ist, jedem Großmeister Paroli zu bieten.

Und schließlich die unverzichtbare Eröffnungs- bzw. Partien-Sammlung, die man früher mühsam mittels themenverwandten Zeitschriften, Loseblatt-Kompendien und natürlich umfangreichen Schachbibliotheken zusammenzustoppeln pflegte? Sie ist schon seit Jahren ersetzt durch systematisch gepflegte, hinsichtlich Spieler- wie Turnier-Namen vereinheitlichte Datenbanken – beispielsweise die «Corr Database» des deutschen Schachsoftware-Herstellers Chessbase.

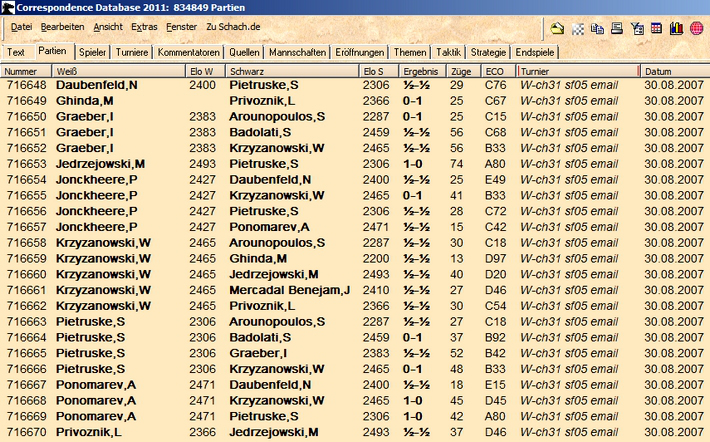

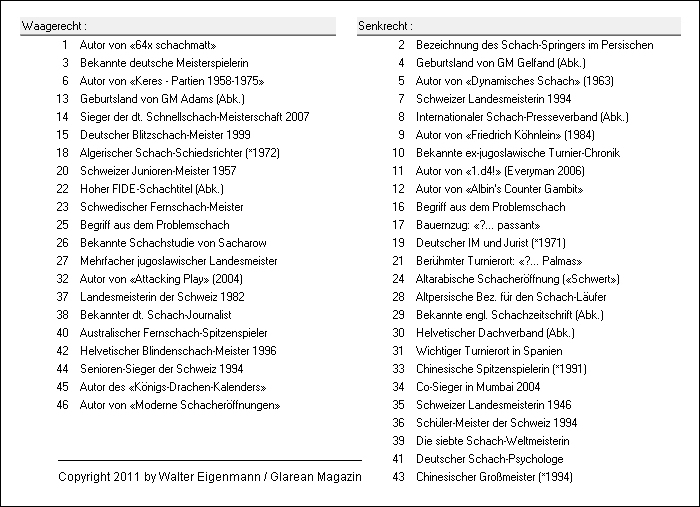

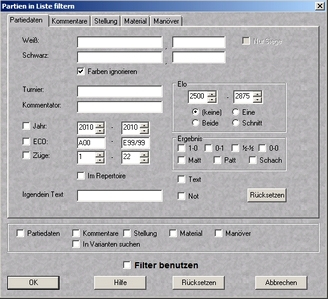

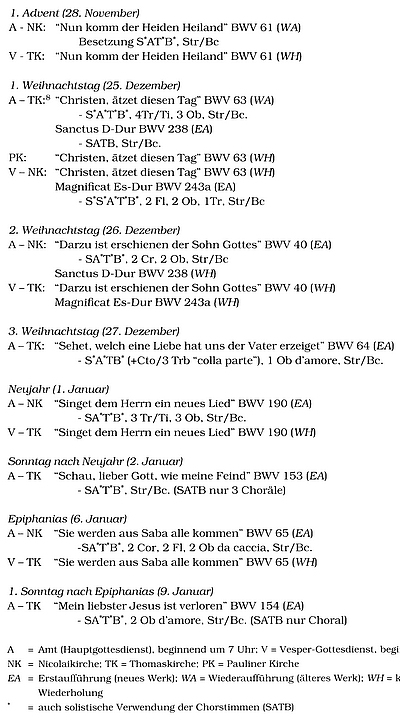

Screenshot der über 834’000 Games umfassenden «Corr»-Partienliste mit ihren vielfältigen Sortier- und Such-Optionen

Die neue «Corr Database 2011»-DVD aus der Hamburger Softwareschmiede knüpft hinsichtlich Konzeption und Handling nahtlos an ihre Vorgängerinnen an, umfasst aber inzwischen mehr als 834’000 Fernschach-Partien. Der Zeitraum aller archivierten Partien erstreckt sich dabei über 206 Jahre; das erste (unvollständige, mit Sicherheit via Post oder Telegraphie ausgetragene) Game (eines Friedrich Von Mauvillon gegen einen N.N.) datiert aus dem Jahre 1804, die jüngste Partie stammt vom April dieses Jahres (eine auf dem ICCF-Server via E-Mail gespielte Begegnung zwischen den beiden Franzosen Dejonckheere und Jacon).

Die Sammlung beinhaltet nun Partien von nicht weniger als 79’000 Spielern aus über 50’000 Turnieren, wobei praktisch alle relevanten Wettkämpfe und Matches enthalten sind, von den historischen Weltmeisterschaften bis zu den modernen ICCF-Thematurnieren, von den weltweiten FS-Olympiaden bis runter zu nationalen Mannschaftskämpfen.

Die Installation der insgesamt 531 Megabyte schweren DVD gestaltet sich einfach und voraussetzungslos: Nach «setup.exe», «Sprache wählen» und einem Computer-Neustart hat man den kostenlos mitgelieferten «Chessbase Reader 9.0» auf dem Desktop, womit dann in der «Corr Database 2011» direkt ab DVD (oder nach entspr. Dateien-Kopieren auf der Harddisk) gesurft werden kann. Dabei liest der CB-Reader nicht nur das hauseigene CBH/CBF-, sondern auch das international verbreitete PGN-Format. Mit verschiedenen Such-Masken lässt sich dann komfortabel recherchieren und filtern, etwa spezifische Kommentare, Stellungen und Materialverhältnisse, oder sogar nach detaillierten Figuren-Manövern suchen. Wen’s nach noch weitergehenden Datenbank-Techniken (z.B. Doubletten-Suche, Varianten-Statistik u.a.) gelüstet, der kann sich im Netz auch leistungsstarke Freeware-Programme wie z.B. «Scid» runterladen oder dann zu (nicht gerade billiger) Software wie beispielsweise «Chess Assistant» oder «ChessBase» greifen, die bezüglich Partien-Handling keine professionellen Wünsche mehr offen lassen; mit ihnen lassen sich dann Partiensammlungen wie die «Corr Database 2011» archivieren, systematisieren, katalogisieren, sortieren, selektieren, online recherchieren und aktualisieren.

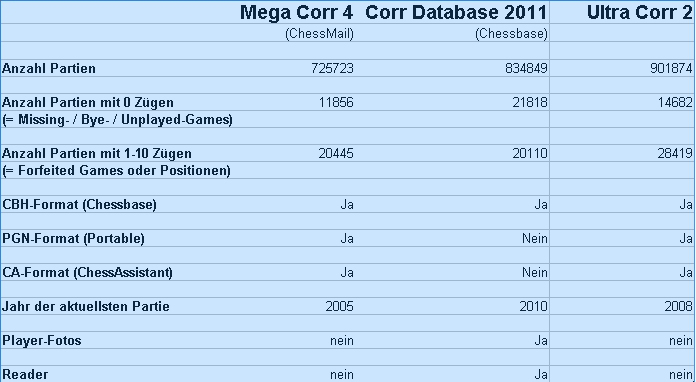

Konkurrenz erwuchs der Hamburger «Corr» schon seit ihrer Erstauflage im Jahre 1997 – damals «Corr Nr. 1» genannt – immer mal wieder von zwei weiteren kommerziellen Fernschach-Datenbanken, nämlich der bis vor einigen Jahren von ChessMail (Tim Harding) vertriebenen «Mega Corr» sowie der seinerzeit ebenfalls recht verbreiteten «Ultra Corr» aus dem gleichen Haus. Interessant ist ein direkter Vergleich einiger wichtiger «Features» dieser drei Bases bzw. ihrer zurzeit aktuellen Versionen:

Etwas unschön springt hier der relativ hohe Anteil von sog. «Bye»-Partien in der «Corr Database» ins Auge – doch das hat durchaus nachvollziehbare Methode: Die Hamburger Sammlung legt besonderen Wert auf chronologische Vollständigkeit, wodurch der Leser gerade aufgrund dieser Null-Züge- bzw. Forfait-Partien die betroffenen Turniere und Begegnungen schachhistorisch lückenlos rekonstruieren kann. (Im Hinblick aufs Eröffnungsstudium sind sie allerdings nur lästige Datenleichen…)

Ein Blick auf die Aktualität weist die Chessbase-Sammlung als die weitaus modernste aus (auch wenn man über die Namensgebung angesichts der jüngsten Partie, die aus dem Frühjahr 2010 stammt, geteilter Meinung sein kann…). Wer hinsichtlich neuesten Partien- bzw. Eröffnungsmaterials wöchentlich auf dem Laufenden sein will, kommt ohnehin bei keiner der drei genannten Sammlungen darum herum, sich im Internet die entsprechenden Free-Downloads zu besorgen; zwei seit Jahren erste Adressen sind diesbezüglich TWIC (Nahschach) und das ICCF-Game-Archiv (Fernschach). Eine riesige Fülle von Schachpartien jeder Art und Qualität findet sich außerdem bei dem bekannten Online-Sammler Lars Balzer.

Die «Corr Database 2011» setzt die gepflegte Tradition des Hauses Chessbase in Sachen Datenbanken fort; auch diese DVD weist Sorg- und Vielfalt in der Partien-Zusammenstellung, Schnelligkeit der Software, hoher Grad der Vereinheitlichung von Spieler- und Turniernamen, differenzierte Filter-Optionen, einen beachtlichen Anteil von hochstehenden Kommenta(to)ren sowie das typische aufgeräumte Erscheinungsbild aller CB-Bases von «Fritz» übers «CB-Magazin» bis hin zur 4-Millionen-«Megabase» auf. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein spezielles «Fernschach-Lexikon», das ca. 71’000 Spieler umfasst.

Als bescheidene technische Voraussetzungen für ein flottes Arbeiten mit der Datenbank nennt Chessbase einen Pentium PC mit Windows XP, 32 MB Hauptspeicher, 350 MB Harddisk-Bedarf sowie den bereits erwähnten, gratis mitgelieferten CB-Reader9.

.

Bliebe noch die Frage, ob der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis dieser DVD von 80 Euro gerechtfertigt ist. Denn wer als nur gelegentlicher «Hobby-Korrespondenzler» nach neuen FS-Partien sucht, der wird heutzutage problem- und kostenlos fündig auch im Internet mit seinem Überangebot an Open-Source-Lösungen und Freeware-Materialien.

Wer als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht, zweitens auf statistisch verlässliches Material hinsichtlich prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist und drittens ein sorgfältig aufbereitetes, in den Details vereinheitlichtes Partien-Kompendium sucht, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um diese über Jahre hinweg sorgfältig begleitete «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Wer hingegen als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht und dabei zweitens auf statistisch verlässliches Material betreffend prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um die hervorragend aufbereitete, über Jahre hinweg sorgfältig begleitete und in den Daten-Details wohltuend vereinheitlichte «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Für die Hamburger Software-Köche scheint die «Corr» jedenfalls nicht auf den Massenmarkt des schachlichen Fast-Food zu zielen; dafür ist das ganze Mahl wohl zu teuer angerichtet. Angesprochen ist vielmehr der FS-Gourmet, der sich dies exquisite Partien-Menü auch was kosten lässt… ■

Corr Database 2011, 834’000 Fernschach-Partien, DVD-ROM, 531 MB, Chessbase Hamburg

.

.

Lesen Sie zum Thema «Fernschach» auch unser Interview mit dem

internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel !

.

.

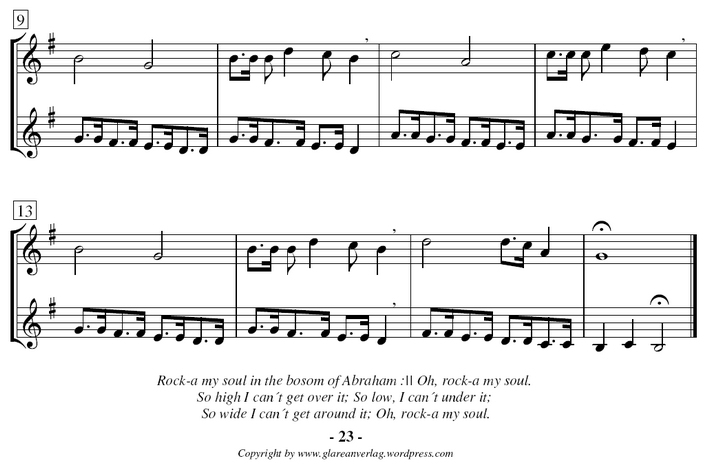

Berühmte Gospel-Songs für 1 oder 2 Panflöte/n

Anzeige

.

Die schönsten Gospel-Melodien für Panflöte

«Gospel for Pan» ist eine Sammlung von 14 der berühmtesten

Gospel- und Spiritual-Melodien für 1 oder 2 Panflöte/n.

Die Bearbeitung erfolgte in besonders leichter Manier,

bei einigen Stücken kommen aber auch fortgeschrittene Spieler auf ihre Kosten.

Die Melodien sind mit nur einer Panflöte ebenfalls gut spielbar.

.

Der Inhalt: Kumbaya, my Lord * Oh when the Saints *

Joshua fit the battle of Jericho * Swing low, sweet Chariot *

Nobody knows * Down by the riverside *

He’s got the whole world * It’s me, oh Lord *

My Lord, what a morning * Rock-a my soul *

Ev’ry time I feel the Spirit * Somebody’s knocking at your door*

Oh happy Day * Amazing grace *

ISBN 9783738637236

.

.

Probeseite (Screenshot)

.

.

32 Seiten – (A5) * Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 12.- / SFR 15.-

Bei Ihrem Buch- oder Musikhändler

ISBN 9783738637236

.

.

.

.

Valeri Bronznik: «1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen»

.

Weiße Rezepte gegen die schwarze Giftküche

Walter Eigenmann

.

Der gebürtige Ukrainer Valeri Bronznik, seines Zeichens Internationaler Meister und seit Jahren in Stuttgart ansäßig, genießt nicht nur als Spieler, sondern auch als Buchautor wie als Schachpädagoge einiges Ansehen. Das Credo, dem dabei der rührige IM als Schach-Coach wie als Theoretiker anhängt, erläutert er selber einschlägig z.B. hier:

Der gebürtige Ukrainer Valeri Bronznik, seines Zeichens Internationaler Meister und seit Jahren in Stuttgart ansäßig, genießt nicht nur als Spieler, sondern auch als Buchautor wie als Schachpädagoge einiges Ansehen. Das Credo, dem dabei der rührige IM als Schach-Coach wie als Theoretiker anhängt, erläutert er selber einschlägig z.B. hier:

«Viele meinen, dass es völlig ausreichend sei, eigene Partien mit dem Computer zu analysieren. “Fritz sagt, daß falls ich Lc1xh6 gespielt hätte, wäre es +2,7 für mich”; oder “Es war praktisch ausgeglichen, ich sollte nur Da1-h8 spielen”. Wozu braucht man noch einen Trainer, wenn ein Schachprogramm alles sofort sieht und zeigt?

Die Antwort ist eigentlich einfach. Kein Schachprogramm erklärt Ihnen, wie Sie den richtigen Zug finden. Es erklärt Ihnen auch nicht, warum Sie diesen, und nicht den anderen Plan verwirklichen sollen. In Ihren weiteren Partien werden Tausende neuer Positionen entstehen, aber kein Programm sagt Ihnen, mit welcher Vorgehensweise Sie die zukünftigen Probleme lösen können. Kein Programm kann erkennen, zu welchen Fehlern Sie neigen, aus welchem Grund, und Ihnen dann eine entsprechende Hilfe anbieten. Kein Programm zieht Psychologie in Betracht, welche im Schach eine enorm große Rolle spielt.

Das alles läßt sich aber mit Hilfe eines qualifizierten Trainers lösen. Und wenn Ihre Zusammenarbeit mit ihm gut läuft, dann sehen Sie nach einiger Zeit, daß Sie das Schachspiel viel besser verstehen, in Ihren verschiedenen Turniersituationen viel besser zurecht kommen und folglich einfach besser spielen und davon mehr Spaß haben.»

Nun könnte man solcherlei auf den ersten Blick als simpel-worthülsige Reklame fürs eigene Gewerbe abtun, hätte Bronznik den Tatbeweis seiner Qualitäten nicht längst auch in Form vielbeachteter Buchpublikationen angetreten. Nach spezifischen Eröffnungs-Monographien (z.B. über «Tschigorin» und «Colle») sowie einem Positionsspiel-Lehrbuch (gemeinsam mit Anatoli Terekhin) widmete er sich nun verschiedenen Nebenlinien gegen ungewöhnliche schwarze Reaktionen auf 1.d4; der Band nennt sich vielsagend: «1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen / Ihr Gegner will Sie überraschen? Bleiben Sie cool!»

Und in der Tat hat wohl jeder ambitionierte d4-Spieler gegen den schwarzen Mainstream der Halboffenen Spiele – der da ist: alle bekannten «grossen» Indischen Verteidigungen inkl. Grünfeld und Benoni sowie natürlich der ganze Damengambit-Komplex – seine Lieblingspfeile im Eröffnungsköcher; wenn aber die Nachziehenden mit vielversprechendem Exotischem daherkommen – z.B. betont Taktik-Lastigem wie die Englund-, Schara-Hennig-, Albins-Gambite oder auch einer «gesunden» Keres- oder Englisch-Verteidigung zuzüglich Budapester Gambit -, dann kann das beim unvorbereiteten Weißen schon mal die Schweißtropfen der hochnotpeinlichen Überraschung auf die Stirn treiben (siehe auch untenstehendes Inhaltsverzeichnis).

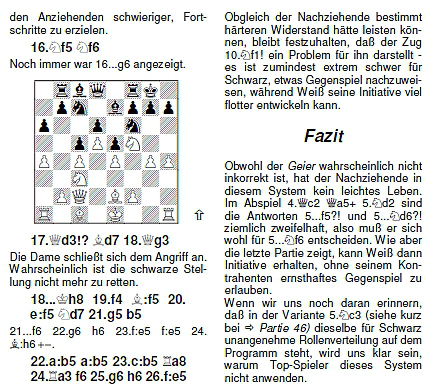

Dagegen nun fährt Valeri Bronzniks Veröffentlichung kräftig Geschütze auf – wobei er dezidiert keine «Eröffnungsbibel» schrieb, sondern eher ein «Wegweiser», der teils zwar bei komplexen Systemen eine variantenreiche Binnengliederung nötig machte, teils bei klareren «Fällen» auch eine einfachere Strukturierung des Materials verwendete. Dementsprechend beanspruchen «seriösere» Systeme – z.B. Keres-Verteidigung, Verzögerter Stonewall, Budapester Gambit oder Englische Verteidigung – ausführlich Raum, während Waghalsig-Unkorrektes wie beispielsweise Soller- bwz. Englund-Gambit oder das Wusel mit ein paar wenigen Seiten bzw. dem Hinweis auf «natürliche Züge» für den Anziehenden abgefertigt werden konnten. Grundsätzlich reduziert Autor Bronznik aber eigentlich weitverzweigendes Variantengestrüpp in wohltuendem Pragmatismus einfach auf ein besonders vielversprechendes Abspiel mit dem Hinweis: «Die Variante, die ich Ihnen empfehle, ist darauf orientiert, einen vielleicht nicht sehr großen, dafür aber stabilen Vorteil zu erhalten.»

Im Zuge seiner Untersuchungen greift dabei Bronznik immer wieder dezidiert u.a. auf Arbeiten des Münsterer Schachautoren und Dortmunder Bundesligisten Stefan Bücker zurück, um dessen umfangreiche Recherchen in Sachen «Groteske Schacheröffnungen» konstruktiv aufzugreifen bzw. kritisch zu hinterfragen. Denn Kaissiber-Herausgeber Bücker hat sich gerade als Experte für Unorthodoxes einen Namen gemacht, so dass Valeri Bronznik in verschiedenen Details die Arbeit des Münsterer FIDE-Meisters zum willkommenen Ausgangspunkt seiner Aktualisierungen nehmen konnte.

Lesefreundliches Schriftbild, schönes Layout, inkl. «Fazit»: Auszug der «Geier»-Analyse von Valeri Bronznik

Stichwort Aktualität: diesbezüglich ist diese d4-Abhandlung Bronzniks über jeden Zweifel erhaben – sowohl hinsichtlich des Partien- wie bezüglich des Variantenmaterials. Sogar die Grundlagen- bzw. Beispiel-Partien, welche das zu behandelnde System je verallgemeinernd umreißen, sind – im Gegensatz zu vergleichbaren Publikationen – meist nicht älter als 10-15 Jahre, weiterführende exemplarische Games stammen manchmal gar aus dem Zeitraum der letzten zwei Jahre. Auch hinsichtlich taktische Akkuratesse – ein in älteren Monographien dieser Art immer wieder kritisches Element – befriedigt Bronzniks Arbeit: der Autor hat offensichtlich ausführlich Gebrauch gemacht von modernster Software, was die Gefahr von fehlerhaften taktischen Details minimiert, und an einzelnen Stellen werden gar dezidiert Analyseergebnisse von starken Schach-Programmen wie z.B. «Rybka» oder «Fritz» zitiert.

Mit seinem neuesten «Ratgeber» für d4-Spieler, die geeignete Waffen gegen unorthodoxe schwarze Eröffnungssysteme suchen, präsentiert der Stuttgarter IM Valeri Bronznik eine qualitätsvolle Monographie, die sehr originelle Rezepte vorlegt und dabei so manche schwarze Überfalls-Idee ad absurdum führt. Eine sehr interessante und empfehlenswerte Produktion aus dem Hause Kania.

Ein Knackpunkt bei variantenorientierter Schachliteratur ist selbstverständlich immer wieder die Ausgewogenheit von verbalem Beschrieb und konkreten Zugfolgen – und gerade hier auch überzeugt Bronzniks schachliterarischer Ansatz. Das teils durchaus enorm detailreiche Variantenmaterial in seinen oft starken Verästelungen wird vom Autor immer wieder strukturierend unterbrochen mit strategischen Hinweisen, positionellen Anmerkungen, allgemeinschachlichen Tipps – was in diesem Mix auch das Spektrum der Zielgruppen wünschenswert dehnt: Der Band dürfte auf allen Stärke-Levels vom erfahrenen Vereinsamateur bis zum ambitionierten Open-Spieler mit Gewinn konsultiert werden; erstere werden die grundsätzliche Einschätzung eines Gambits bzw. eines Eröffnungskomplexes zu schätzen wissen, die anderen die zahlreichen konkreten, zwar verästelten, aber nie ausufernden Abspiele als Grundlage für die eigene Eröffnungsarbeit nehmen. Über den grundsätzlichen Wert eines jedes vorgestellten Systems gibt dabei der Autor am Ende des jeweiligen Kapitels Auskunft in einem eigenen «Fazit», das die vorausgegangene Analyse mit einer Empfehlung für den Weißen (oder ggf. einer Warnung für Schwarz…) zusammenfasst.

Hilfreich beim Buchstudium ist dabei auch das differenzierende Schriftbild des Bandes: Die Partiefortsetzung kommt in größeren, die Variante in kleineren fetten, die weitere Untergliederung in normalen Buchstaben daher. Verbunden mit einer übersichtlichen Einzug- bzw. Absatz-Gestaltung sowie einer wohldosierten Diagramm-Verwendung unterstützt das Übersichtlichkeit und Lesefluss. Auch in Sachen Buchdruck überzeugt die neue Produktion aus dem Hause Kania vorbehaltlos: Stabiler Hardcover-Einband, schöne Fadenheftung, ästhetisches Layout mit tadellosem Diagramm-Druck auf qualitätsvollem Papier – wenngleich dies alles nicht anders erwartet aus einem Schach-Verlag, der schon seit Jahren anerkanntermaßen nicht auf Quantität, sondern auf Qualität setzt. Zum Preis von 20 Euro erhält der Schachfreund erneut also ein Schachbuch der mustergültigen Art, das in dieser Thematik und mit dieser Qualität willkommen eine Lücke schließt. ■

Valeri Bronznik: 1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen, 236 Seiten, Kania Schachverlag, ISBN 3-978-3-931192-37-2

Leseproben (Scans)

Weitere Leseproben (pdf)

Inhalt

Einführung

TEIL I Verschiedene 1... Züge Kapitel 01 Englund-Gambit und Verwandtes Kapitel 02 Holländisches Benoni Kapitel 03 Das Wusel Kapitel 04 Die Polnische Verteidigung Kapitel 05 Die Owen-Verteidigung Kapitel 06 1...Sc6 Kapitel 07 Die Keres-Verteidigung Kapitel 08 Die Englische Verteidigung

TEIL II Variationen im Damengambit Kapitel 09 Die Marshall-Verteidigung Kapitel 10 Die Österreichische Verteidigung Kapitel 11 Die Baltische Verteidigung Kpaitel 12 Albins Gegengambit Kapitel 13 Das Schara-Hennig-Gambit Kapitel 14 Der verzögerte Stonewall

TEIL III Indische Spezialitäten Kapitel 15 Snake-Benoni Kapitel 16 Der Geier Kapitel 17 Das Fajarowicz-Gambit Kapitel 18 Das Budapester Gambit Kapitel 19 Black Knight's Tango

Literaturverzeichnis

Spielerverzeichnis

Index

.

.

Sandra Uschtrin: «Handbuch für Autorinnen und Autoren»

.

Kompendium des deutschsprachigen Literaturbetriebes

Walter Eigenmann

.