Zitat der Woche

.

Von der Bedeutung der Naturwissenschaften an den Universitäten

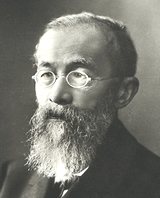

Wilhelm Maximilian Wundt

.

Die Erneuerung unsrer Hochschulbildung, die sich im 18. Jahrhundert vorbereitet und im 19. vollzogen hat, beruht auf dem jetzt erst endgültig eingetretenen Bruch mit dem schulmäßigen Lehrbetrieb. Und dieser Bruch ist auf das engste gebunden an die von nun an mit unwiderstehlicher Macht sich durchsetzende Verbindung von Lehre und Forschung. Nicht die Erneuerung des Lehrstoffs und nicht die ohnehin nur teilweise durch sie bedingte veränderte Lehrform hat die Scholastik endgültig von unseren Hochschulen verbannt, sondern die Umwandlung dieser selbst aus höheren Schulen im buchstäblichen Sinne des Wortes in Anstalten, die der wissenschaftlichen Arbeit in der doppelten Form der Forschung und der Lehre gewidmet sind. Noch war im 18. Jahrhundert im allgemeinen die Forschung eine private Nebenbeschäftigung des Lehrers gewesen, zu der er dann allmählich wohl auch die Tüchtigeren unter seinen Studenten heranzog. So sind neben den mehr praktisch gerichteten Übungen der Theologen schon im Laufe des 18. Jahrhunderts in Göttingen und Halle philologische Seminarien entstanden. Bei uns wurde ein solches jetzt vor hundert Jahren bei dem vierhundertjährigen Jubiläum der Universität eröffnet, und es mochte als ein glückliches Vorzeichen gelten, daß der jugendliche Gottfried Hermann das neue Institut mit einer in klassischem Latein gedichteten Kantate begrüßte.

Die Hauptschwierigkeit, die dem für die neue Verbindung von Lehre und Forschung unentbehrlichen Fortschritt dieser Gründungen im Wege stand, bereiteten jedoch zunächst die Gebiete, die in der Bedeutung ihrer Institute und in dem Aufwand ihrer Mittel ihre bescheidenen philologischen Vorläufer heute weit überflügelt haben: die Naturwissenschaften. Die späte Aufnahme ihrer praktischen Hilfsmittel in den Lehrbetrieb der Universitäten hängt mit der Art, wie von diesen überhaupt die neue Naturwissenschaft aufgenommen worden war, auf das engste zusammen. Wohl hatte sich die die Scholastik verdrängende neuere Philosophie auf der Grundlage der neuen Naturwissenschaft entwickelt. Eingang bei den Universitäten fanden aber die Naturwissenschaften selbst zuerst in der Form der aus ihnen hervorgegangenen Philosophie. Das war bei der Art des von den Zeiten der Scholastik her noch immer herrschenden Lehrbetriebs begreiflich genug. Die Universitäten waren und blieben ja Lehrinstitute, höhere Schulen, nichts weiter. Wenn der Professor für sich physikalische oder chemische Experimente machte, so lag das außerhalb seines Lehrberufs. Dieser blieb in der Naturwissenschaft und zumeist selbst in der Medizin ein rein theoretischer, ganz wie er es zur Zeit der Herrschaft der Aristotelischen Physik gewesen war. Selbst der Anatom tat ein Übriges, wenn er etwa einmal im Semester die Lage der Eingeweide seinen Zuhörern demonstrierte. Da war es denn immerhin ein großer Schritt vorwärts, daß die neue Philosophie wenigstens zu ihrem Teil in die naturwissenschaftlichen Anschauungen, von denen sie durchdrungen war, einführte. So kam es, daß besonders die allgemeineren Naturwissenschaften lange noch von Professoren der Philosophie vorgetragen wurden, die dann freilich in der Universalität ihrer Bestrebungen auch bis zu ganz konkreten technischen Gebieten, die später überhaupt von der Hochschule verschwanden, herabstiegen. Christian Wolff und seine Schüler lasen daher gelegentlich über Baukunst, Kriegskunst, Nautik ebensogut wie über Physik und über Mechanik. Dieser Zustand war nur möglich, weil doch ein gutes Stück scholastischer Tradition in der Lehrform immer noch weiterlebte, vornehmlich aber, weil die Aufgabe, die sich die Hochschule gestellt, die einer eigentlichen Schule noch nicht überschritten hatte. Hierfür ist es bezeichnend, daß die Initiative zur Gründung von Arbeitsstätten naturwissenschaftlicher Forschung zunächst überhaupt nicht von den Universitäten ausging, sondern von den Fürsten und ihren Räten. Wohl mochten es nicht immer wissenschaftliche Interessen sein, die in solchen von oben kommenden Anregungen zum Ausdruck kamen. Die Experimente mit Elektrisiermaschine und Luftpumpe waren beliebte Vorführungen, mit denen vom 17. Jahrhundert an wandernde Künstler die Hofgesellschaften unterhielten. Begreiflich daher, daß man in diesen Kreisen wünschte, die Universitäten möchten ihnen in der Pflege dieser Gebiete, die ihnen interessanter waren als Cicero oder Virgil, zu Willen sein. So regte Kurfürst August der Starke schon um das Jahr 1710 nicht nur die Gründung einer Sternwarte in Leipzig an, sondern er veranlaßte auch die Anstellung eines besonderen Professors der Physik, von dem er wünschte, daß er mit dem nötigen Instrumentarium ausgestattet werde. Die Universität aber stand diesen Anforderungen ziemlich ablehnend gegenüber. Eine Sternwarte, meinte man, sei eine überflüssige Zierde; und dem Professor der Physik überließ man es, sich, wenn er wollte, seine Apparate selbst anzuschaffen oder aus der Hinterlassenschaft seines Vorgängers zu erwerben. Noch schlimmer urteilte man über die Errichtung chemischer Laboratorien, über die ein Gutachten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts sich äußerte, sie seien nicht bloß überflüssig, sondern durch den Geruch, den sie verbreiteten, lästig, und durch die giftigen Stoffe, mit denen die Chemiker umgingen, gesundheitsgefährlich.

Wenn man daher nach der Bedeutung, die heute die naturwissenschaftlichen Laboratorien und die mannigfachen, gleichzeitig der praktischen Unterweisung und der wissenschaftlichen Forschung dienenden medizinischen Institute für unsere Universitäten besitzen, vermuten könnte, es sei von Anfang an der für den Wohlstand der Nation wie der Einzelnen unschätzbare Nutzen dieser Anstalten gewesen, der ihre Gründung veranlaßt habe, so würde diese Annahme ein großer historischer Irrtum sein. Eine theoretische Wahrheit kann zuweilen sofort einleuchten. Die ungeheuren praktischen Folgen, die eine Umwälzung wissenschaftlicher Methoden mit sich führt, werden erfahrungsgemäß immer erst erkannt, nachdem diese Folgen selbst mindestens teilweise schon eingetreten sind. So war es denn auch eine solchen praktischen Erwägungen völlig ferne liegende reformatorische Idee pädagogischer Art, die hier aus den Bildungsbestrebungen des 18. Jahrhunderts und den am Ende des Jahrhunderts mächtig sich regenden neuen Erziehungsidealen als letzte Frucht hervorging. Schon Kant hatte in seinem “Streit der Fakultäten” die Anwendung dieser Ideale auf die Hochschulbildung gestreift. Ihren energischen Ausdruck fand sie aber erst in dem Zukunftsprogramm der neuen Philosophie, die im Bunde mit der um die Wende der Jahrhunderte auftretenden romantischen Geistesströmung hervortrat, und die auf eine neue, engere Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Leben hindrängte. Hier war es allen voran Fichte, der seine Stimme laut für diese neue Botschaft erhob. In der Entfremdung vom Leben und von den praktischen Bedürfnissen der Zeit erkannte er den schwersten Schaden der seitherigen Wissenschaft und besonders auch der seitherigen Hochschulbildung. Doch in dem wunderbaren Wechselspiel geistiger Kräfte, das solchen Übergangszeiten eigen ist, hat die gleiche Erneuerung der Philosophie, von der diese reformatorische Idee ausging, nicht minder durch den Konflikt, den sie sehr bald zwischen der Philosophie und den positiven Wissenschaften, besonders den Naturwissenschaften, heraufbeschwor, jene Entwicklung begünstigt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Naturwissenschaft allmählich die führende Rolle an den deutschen Universitäten verschaffte. ■Aus Wilhelm Maximilian Wundt: Festrede zur fünfhundertjährigen Jubelfeier der Unversität Leipzig, Wilhelm Enegelmann Verlag 1909

.

.

leave a comment