Neue Ergebnisse der Gehörsforschung

.

Laute Kopfhörer-Musik ist schädlich

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Forscher haben Hörtests und Messungen der Hirnaktivität junger Erwachsener durchgeführt, wobei die eine Hälfte der Probanden regelmäßig Kopfhörer nutzte, die andere nicht. Keinen Unterschied ergaben die Untersuchungen zwar bei klassischen Hörtests, hingegen zeigten sich negative Folgen bei der Wahrnehmungsfähigkeit in Situationen mit einer starken Geräuschkulisse oder lauten Hintergrundgeräuschen. Zu dieser Minderung der Hörgenauigkeit im Geräuschgewirr führten spezielle Nervenschäden im Hörsystem, wie Okamato und seine Forscher vermuten. Der negative Effekt bleibe allerdings häufig lange unbemerkt, da diese Auswirkung vergleichsweise subtil sei. Das Wissenschaftsteam warnt gleichwohl vor lautem Musikhören über Kopfhörer, wenngleich nicht der totale Verzicht auf diese Geräte nötig sei, um sich vor Schäden zu schützen: «Das Wichtigste ist, das man die Lautstärke nicht zu sehr aufdreht. Darüber hinaus sind heute moderne Kopf- und Ohrhörer mit Antischall-Technologie auf dem Markt. Störende Hintergrund-Geräusche werden durch gegenpolige Frequenzen, die dem Audio-Signal automatisch beigemischt werden, ausgelöscht», wie Dr. Henning Teismann vom Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse der Medizinischen Fakultät Münster ausführt. ■

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Notwendigkeit der ganzheitlichen Betrachtung

Carl Gustav Carus

.

Betrachten wir den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaften, von welcher Seite wir wollen, so ist nicht zu verkennen, daß die philosophische Seite, die Seele derselben, unverhältnismäßig in ihrer Ausbildung hinter der sinnlichen Seite, gleichsam dem Leibe derselben, zurückgeblieben sei. Eine fast unübersehbare Masse einzelner Beschreibungen und Beobachtungen hat sich gesammelt, und unermüdet werden immer neue Formen, immer verwickeltere Erscheinungen aufgesucht. Weit weniger aber sieht man ein ruhiges und klares Bestreben, die Bedeutung der bekanntesten Formen zu erforschen, in der Mannigfaltigkeit der Phänomene die einfachsten, die Urphänomene, zu erkennen und aus diesen kombinatorisch die Vielheit abzuleiten. […]

Aber das Bedürfnis, hier sich kräftiger zu entwickeln, regt sich unter den mannigfaltigsten Gestalten, und was die Wissenschaft betrifft, so darf uns die Schwierigkeit, es dürfen noch so viele mißlungene Versuche nicht abhalten, nach einem Ziele zu streben, welches uns durch seine Einheit allein das Gegengewicht gegen eine erdrückende Vielheit gewähren kann. Ja, es zeigt sich die Wichtigkeit der Ausbildung dieser Seite auch insofern, als durch die Auffindung gesetzmäßiger Konstruktion der Naturbildungen gleichsam die Rechenprobe auf unsre sinnliche Beobachtung gemacht wird; denn erst wenn der Mensch so weit ist, eine aufgenommene Mannigfaltigkeit gleichsam rekonstruierend, schematisch, einfach und kurz darzulegen, darf er überhaupt sagen, daß er zu einem lebendigen Wissen über diese Mannigfaltigkeit gelangt sei.

Übrigens möge das Aussprechen des Wunsches einer künftigen tiefern Bearbeitung der Naturwissenschaften von philosophischer Seite durchaus nicht als eine Zurücksetzung der beobachtenden Seite betrachtet werden; denn nur als Hinweisung auf die Notwendigkeit gleichmäßiger Ausbildung beider Richtungen sollen diese Worte angesehen sein, und jeder, der die Welt überhaupt nur, inwiefern sie ein Ganzes ist, zu denken vermag, wird von der Notwendigkeit dieser Gleichmäßigkeit sich überzeugt halten; wer hingegen nur Stückwerk sieht und Stückwerk will, wird auch für die Notwendigkeit innern Gleichgewichts wissenschaftlicher Ausbildung keinen Sinn haben, und es wäre vergeblich, für solche Gesinnung Beweise zu häufen, welche notwendig fruchtlos bleiben müssen, wo das Organ sie zu fassen mangelt. ■Aus Carl Gustav Carus, Welches sind die Anforderungen an eine künftige Bearbeitung der Naturwissenschaften? (1822), in: Natur und Seele, Diderichs Verlag Jena

.

Themenverwandte Links

Urbandesire – Zitatekessel – Natur und Idee – Der Maler Carus – Romantik & Magie – Uncle’s Dream – Spirituelle Medizin

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Organismus als geistige Macht

Adolf Portmann

.

Eingliederung in ein teilweise unbekanntes Gesamtbild – das ist eine unbequeme und unbeliebte Forderung, und doch ist sie entscheidend. Sie wird heute oft in einem erschreckenden Mass vernachlässigt. Die Bilder vom Organismus geben sich in unseren Tagen meist als rational durchschaute. Sie wollen völlig verstandene Bilder sein. Der Organismus ist in diesen Konstruktionen auf das reduziert worden, was von ihm jederzeit rational fassbar ist, und diese Auffassung beherrscht denn auch den elementaren Unterricht der Gegenwart. Die Blüte der höheren Pflanze ist in dieser Betrachtungsweise eine Bestäubungseinrichtung mit einem weit ausgebauten, farben- und düftereichen Publizitätsdienst. Das Farbenkleid eines Vogels steht etwa im Dienst der Tarnung oder der Anlockung der Geschlechter oder es vermittelt das Erkennen von Artgenossen. Der Farbwechsel eines Fisches ist ein Auslöser für soziale Beziehungen, eine Kundgabe von Stimmungen. Dass in allen diesen Fällen gerade die eigenartigsten Tatsachen der Gestalt auch noch anderen Deutungen zugänglich wären, die nicht ausschliesslich der Sphäre der puren Erhaltung der Art oder des Individuums angehören, das sei im Augenblick nur angedeutet.

Selbst Forschungsrichtungen, welche die Gestaltung des Lebendigen sehr ernst nehmen, wie die Verhaltungsforschung der neuesten Zeit, sind in manchen ihrer Varianten auf den blossen Nachweis von funktionellem Sinn der äusseren Merkmale eingeengt, sie suchen nach «Rollen» in ganz bestimmten Lebensspielen. Sie machen deshalb bewusst oder unbewusst mit bei der Reduktion der organischen Erscheinung auf bloss funktional Verstandenes.

Die Gefahr einer Gestaltauffassung, die derart auf das rational Durchschaute reduziert ist, wird in unserer Zeit noch vergrössert durch einen Umstand, der eine immer drohendere Lage schafft: der technische Ausbau der Arbeitsmethoden führt heute immer weiter weg von einer umfassenden Betrachtung der Gesamterscheinung eines Organismus. Die zwangsläufige Entwicklung lenkt ab von der Gestalt. Sie zwingt den Forscher ins Submikroskopische, in den molekularen Bereich. Die Form ist dann nur noch Funktionsträger, der als durchschaut gilt; sie ist zuweilen dem Forscher überhaupt nur noch technischer Test für Verborgenes. Dadurch wird einer Reduktion der Vorstellung vom Lebendigen Vorschub geleistet, die oft noch weit unter das geht, was zur Zeit rational verstanden wird: eine Reduktion auf blosse biotechnisch bedeutungsvolle Ausschnitte.

Denken wir nun an die Notwendigkeit der äussersten Beschränkung im Unterricht, wie sie die nahe Zukunft aus Zeitgründen immer schärfer bringen wird – wie gross ist da die Gefahr, dass wir uns mehr und mehr auf einige schematische Robotbilder des Lebendigen beschränken. Nur eine neue Auffassung vom Organismus, von der eine wirkliche geistige Macht ausgeht, könnte einem solchen Verfall entgegenwirken. ■Aus Adolf Portmann, Wandlungen unseres Bildes vom Lebendigen, in: Wege zur neuen Wirklichkeit, Vortragsreihe, Verlag Hallwag Bern 1960

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Wissenschaft als Beruf

Max Weber

.

In der heutigen Zeit ist die innere Lage gegenüber dem Betrieb der Wissenschaft als Beruf bedingt zunächst dadurch, daß die Wissenschaft in ein Stadium der Spezialisierung eingetreten ist, wie es früher unbekannt war, und daß dies in alle Zukunft so bleiben wird. Nicht nur äußerlich, nein, gerade innerlich liegt die Sache so: daß der einzelne das sichere Bewußtsein, etwas wirklich ganz Vollkommenes auf wissenschaftlichem Gebiet zu leisten, nur im Falle strengster Spezialisierung sich verschaffen kann. Alle Arbeiten, welche auf Nachbargebiete übergreifen, wie wir sie gelegentlich machen, wie gerade z.B. die Soziologen sie notwendig immer wieder machen müssen, sind mit dem resignierten Bewußtsein belastet: daß man allenfalls dem Fachmann nützliche Fragestellungen liefert, auf die dieser von seinen Fachgesichtspunkten aus nicht so leicht verfällt, daß aber die eigene Arbeit unvermeidlich höchst unvollkommen bleiben muß.

Nur durch strenge Spezialisierung kann der wissenschaftliche Arbeiter tatsächlich das Vollgefühl, einmal und vielleicht nie wieder im Leben, sich zu eigen machen: hier habe ich etwas geleistet, das dauern wird. Eine wirklich endgültige und tüchtige Leistung ist heute stets eine spezialistische Leistung. Und wer also nicht die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung, daß das Schicksal seiner Seele davon abhängt: ob er diese, gerade diese Konjektur an dieser Stelle dieser Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur ja fern. Niemals wird er in sich das durchmachen, was man das »Erlebnis« der Wissenschaft nennen kann. Ohne diesen seltsamen, von jedem Draußenstehenden belächelten Rausch, diese Leidenschaft, dieses: »Jahrtausende mußten vergehen, ehe du ins Leben tratest, und andere Jahrtausende warten schweigend«: darauf, ob dir diese Konjektur gelingt – hat einer den Beruf zur Wissenschaft nicht und tue etwas anderes.

Denn nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun kann.Aus Max Weber, Wissenschaft als Beruf, Duncker & Humblot Verlag, München & Leipzig 1921

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom inneren Gesetz der Wissenschaft

Nicolai Hartmann

.

Wissenschaft ist zu keiner Zeit ein feststehender Besitz, so sehr auch es dem in seiner Zeitlage Wurzelnden so erscheinen mag; sie ist stets im Werden, ist im Ganzen gesehen ein einziger großer Prozeß. Der Prozeß aber ist, wo immer er lebendig im Gange und nicht etwa bloßes Zehren von fremder Errungenschaft ist, notwendig ein Adäquationsprozeß, Annäherung an die Wahrheit. Das trifft auch dort noch zu, wo einseitige Richtungen sich zuspitzen. Der Halt an der Sache läßt es nicht anders zu; was unwahr ist, kann mit Gegebenem nicht zur Deckung gebracht werden, kann also dem fortschreitenden Problemstande nicht genügen.

Die Irrtümer in diesem Prozeß sind also nicht nur lehrreich, sie sind vielmehr ebenso positiv bewegende Momente wie die Einsichten; und zwar auf die Dauer stets solche, die sich auf die Wahrheit zu bewegen. Sie gerade zwingen zum tieferen Eindringen, ihre eigene Unhaltbarkeit drängt zur Berichtigung hin. In der Wissenschaft sind Irrtümer die Erfahrungen, die der objektive Geist an sich selber macht. Und seine Erfahrungen kommen ihm zugute.So ist es schon im Leben des Individuums. Die Erkenntnis wächst im Maße der begangenen Irrtümer und ihrer Berichtigungen. Der Mensch zahlt Lehrgeld, indem er fortschreitet. So ist es erst recht beim Erkenntnisprozeß im Großen, der als geschichtlicher den individuellen überlagert und in seine Bewegung einbettet. Und beide hängen zusammen: wie die jeweilige Errungenschaft des Wissens das Erkennen des Individuums trägt und bewegt, so bewegt dieses wiederum den Bestand des Wissens durch seine jeweilige Errungenschaft fort.

Die Bewegung des objektiven Geistes unterliegt somit in der Wissenschaft einem eigenen Gesetz, wie es auf keinem anderen Gebiet sein Analogon hat: sie mag im einzelnen von Irrtum zu Irrtum führen, sie führt dennoch in der Gesamtresultante unentwegt der Wahrheit zu – und zwar unabhängig davon, ob sie in bestimmter Frage zur Wahrheit gelangt oder nicht. ■Aus Nicolai Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1949

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Glauben und vom Wissen

Christian Nürnberger

.

Wir stehen, was die letzten Fragen betrifft, wieder da, wo wir vor 250 Jahren aufgebrochen sind, um diese Fragen durch das Unternehmen Wissenschaft einer endgültigen Klärung zuzuführen. Dieses Unternehmen entdeckt heute seine Unzuständigkeit für eine solche Klärung. Die Unzuständigkeit resultiert aus der mittlerweile erfolgten Selbstbeschränkung bei der Wahrheitssuche. Die Wissenschaft verlangt aus guten Gründen, bevor sie etwas als wissenschaftlich bewiesenes Faktum anerkennt, dass dieses Faktum jederzeit an jedem Ort der Welt unter Befolgung der angegebenen Methode reproduzierbar nachgewiesen werden kann. Dadurch entzieht sie aber weite Teile der Wirklichkeit dem wissenschaftlichen Zugriff, denn jeder weiß aus seinem eigenen Leben, dass vieles, meist sogar das Wesentliche, aus einmaligen, unwiederholbaren, für andere kaum kontrollierbaren Ereignissen besteht.

Das, was uns in unserem Innersten existenziell betrifft – Liebe, Leid, Hass, Freundschaft, Vertrauen, Freude, Trauer, Glück, Freiheit, Religion – also das eigentlich Interessante in unserem Leben, ist dieser Art von rigider Wissenschaft prinzipiell unzugänglich. Daher kann sie auch keine negative oder positive oder sonst wie geartete Aussage über diesen Teil der Realität machen und rück-überweist uns zu Philosophie, Theologie und Ethik. Insofern liegt in der Selbstbeschränkung heutiger Wissenschaft die stärkste Kritik am Bultmannschen Theologie-Ansatz. Das allzu dogmatische Anlegen wissenschaftlicher Kriterien an den Glauben könnte eine voreilige Unterwerfung gewesen sein.

Weil die ganze Wirklichkeit größer ist als jener Teilbereich, der wissenschaftlichen Methoden zugänglich ist, steht die Tür zu Religion und Glaube wieder offen. An Wunder glauben zu sollen, wird uns dennoch weiterhin als Zumutung erscheinen, aber die Frage, was Menschen intellektuell zugemutet werden kann, spielt keine besonders große Rolle, wenn es um Gott und die Wahrheit geht, denn das menschliche Fassungsvermögen ist immer zu klein für Gott, und darum sind wir damit sowieso und immerzu überfordert.

Selbst wenn es Gott nicht geben sollte, scheitern wir an den letzten Fragen, denn der Urknall trägt dazu gar nichts bei. Was war vorher? Was hat ihn bewirkt? Eben darauf haben wir keine Antwort. Wer aber daraus folgert, gerade deshalb müsse man annehmen, ein Schöpfergott stecke hinter dem Urknall, denn von nichts kommt nichts, verkennt, dass die letzte Frage damit nur um ein weiteres, allerletztes Glied nach hinten verschoben wird, denn woher kommt Gott? Wie ist er entstanden? Die Antwort, er sei nicht entstanden, sondern seit ewiger Zeit immer schon dagewesen, überfordert uns vielleicht noch mehr als die Vorstellung, der Kosmos sei aus dem Nichts entstanden. So oder so stoßen wir an eine Erkenntnisgrenze, die, wenn überhaupt, nur durch religiöse Offenbarung oder durch Glauben zu überwinden ist.

Daher gilt auch in der Wissensgesellschaft weiter die alte Volksweisheit, wonach es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gebe, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Uns wird also, wo es um letzte Wahrheiten geht, sowieso mehr zugemutet, als wir fassen können. Daher wäre eine Theologie, die den Glauben so lange zurechtvernünftelt, bis er endlich vom begrenzten menschlichen Verstand erfasst und vom letzten Allerwelts-Atheisten akzeptiert werden kann, wertlos und überflüssig. Und eine Theologie, welche die gesamte Bibel einfach nur deshalb »erledigte«, weil sie angeblich inkompatibel zum aufgeklärten Bewusstsein sei, überschritte ihre Grenzen.

Glaube und Wissen werden wir daher nie zur Deckungsgleichheit bringen können, sollten es auch gar nicht versuchen, denn es sind zwei verschiedene Kategorien, die auseinanderzuhalten sind. Ginge Glaube in Wissen auf, wäre er kein Glaube mehr. Verzichteten wir aber darauf, Glaubensinhalte mit dem Wissen zu konfrontieren und zu prüfen, handelte es sich nicht mehr um echten Glauben, sondern um unsicheres Wissen, Noch-nicht-Wissen, Unwissen, Vermutung oder schlicht um zum Glauben erhobene Ignoranz, welche oft auch noch frech das grundgesetzlich verbriefte Recht der Religionsfreiheit für sich reklamiert, um unter diesem Schutz allerhand Teufeleien auszuhecken.

Die Tür zum Glauben ist offen, auch in der Wissens- und Hightech-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Aber wer den Weg zu dieser Tür weisen, gar deren Schwelle überschreiten will und verlangt, ihm auf diesem Weg zu folgen, muss sich kritisch fragen lassen, warum er glaubt, dass es die richtige Tür ist. Echter Glaube, der auch heute noch ernst genommen und respektiert werden will, muss allen seit der Aufklärung vorgebrachten religionskritischen Einwänden standhalten. Das aber gelingt nur, wenn sich der Glaubende bemüht, das Niveau der Aufklärung zu erklimmen und Anschluss zu halten an den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Diskussion.Aus: Christian Nürnberger, Glaube und Wissen, in: Jesus für Zweifler, Gütersloher Verlagshaus 2007

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Ungewissheit der Wissenschaft

Agrippa von Nettesheim

.

Ihr habet aus dem, was ich von Anfang bis hierher gesaget, gehöret, dass die Wissenschaften und Künste nichts anders sind, als Menschenüberlieferungen und von uns nur in törichter Leichtgläubigkeit angenommen, und dass solche insgesamt aus nichts anders als aus zweifelhaftigen Dingen und Ungewissen Meinungen genommen und durch scheinbare Demonstrationes dargetan werden; ja dass sie alle, so viel derer sind, ungewiss und betrüglich, ich könnte fast sagen schädlich und gottlos sind. Daher ist es gottlos, zu glauben, dass sie uns zu unserer Seligkeit was dienlich sein könnten. Vor diesem hatten die Heiden diesen Aberglauben, dass, wann sie einen sahen, der eine Kunst oder Wissenschaft erfunden hatte oder darinnen exzellieret, demselben taten sie göttliche Ehre an und rechneten ihn unter die Zahl der Götter; sie weiheten ihm Tempel und Altäre und beteten ihn unter gewissen Figuren [177] an, wie der Vulcanus bei den Ägyptiern, weil er der erste Philosophus war, und die Principia naturae dem Feuer zuschriebe, so war er hernach gar als ein Feuer geehret; und der Äsculapius (wie Celsus dafür hält), weil er die annoch rauhe Medizin ein wenig subtiler zu traktieren wusste, so ward er deswegen unter die Götter gezählet. Also ist diese und keine andere Gottheit der Wissenschaften bei ihnen, als welche die alte Schlange, die dergleichen Götterkünstlerin ist, unseren ersten Eltern versprochen hat, wann sie saget: Eiritis sicut Dii, scientes bonum et malum. Das ist: Ihr werdet sein wie die Götter, sobald ihr Gutes und Böses wisset. In dieser Schlange mag sich rühmen, wer sich einer Wissenschaft: rühmet; denn fürwahr niemand wird können einer Wissenschaft fähig sein und dieselbe besitzen, als aus Gunst und Favor dieser Schlange, deren Lehre nichts anderes als Zauberei und Gaukelei und deren Final endlich böse ist; also dass auch bei dem geimeinen Mann ein Sprichwort entstanden: Omnes scientes insanire. Alle die was wissen, die seien närrisch und unsinnig. Denen pflichtet auch Aristoteles bei, wann er sagt: Nullam magnam esse scientiam sine mixtura dementiae. Jedwede grosse Wissenschaft sei mit einer Torheit vermischet. Und Augustinus selbsten bezeuget, dass manche, durch Begierde viel zu wissen, ihre Vernunft verloren haben.

Es ist kein Ding auf der Welt der christlichen Religion und dem Glauben so zuwider, als die Wissen schaft, und ist nichts, das sich weniger miteinander vertragen kann, als diese beiden; denn wir wissen aus den Kirchenhistorien, und hat es auch die Erfahrung gegeben, wie die Wissenschaften, nachdem der Glaube an Christum aufkommen, verfallen sind, also dass fast der grösste oder doch der vornehmsten Teil gänzlich zugrunde gangen ist. Denn die zauberischen Künste meistenteils, die die grössten und vornehmsten gewesen sind, die haben sich dergestalt verloren, dass keine Spuren mehr da sind; und von allen der Philosophorum [178] Sekten ist nicht mehr übrig geblieben, als nur allein die peripatetische und zwar auch ganz verstümmelt und unvollkommen. Und hat sich die Kirche niemals besser befunden und mehr in stiller Zufriedenheit gelebet, als zu der Zeit, da man von Künsten und Wissenschaften nichts gewusst hat oder doch, da dieselben in eine Enge gebracht worden sind, nämlich da keine Grammatica gewesen, als nur bei dem Alexander Gallo, keine Dialectica, als bei dem Petro Hispano, keine Rhetorica, als bei dem Laurentio Aquilegio, ein klein Fasciculus oder Bändchen war genug für die Historie, für die mathematischen Disziplinen genügte die Ausrechnung des Kirchenkalenders, allen andern Disziplinen auch stunde der einige Isidorus für. Anjetzo aber, da wieder so viel Sprachen aufgekommen, so viel rhetorische Orationes geschrieben und so viel alte Bücher aufs neue das Tageslicht gesehen haben, und die Wissenschaften wieder excolieret worden, da sehe man nur, wie die Kirche in ihrer Ruhe ist turbieret worden, und was für neue Sekten und Ketzereien nacheinander an den Tag kommen sind, ja es ist keine Art unter den Menschen weniger geschickt Gottes heilige Lehre an sich zu nehmen, als diejenige, so sich in allerhand Wissenschaften vertiefet hat, denn diese bleiben oftermals so obstinat und halsstarrig auf ihrer Meinung, dass sie dem Heiligen Geist keinen Baum lassen wollen, und trauen ihren eigenen Kräften und Köpfen so viel zu, dass sie der reinen Wahrheit keinesweges welchen wollen, lassen auch nichts zu, als was mit syllogistischen Schlüssen erwiesen werden kann, und was sie nicht durch ihre Kräfte und Fleiss nachgrübeln mögen, das verachten sie und lachen es aus. Darum hat Christus diese seine heilige Lehre für den Weisen und Klugen verborgen und hat sie den Kleinen und Geringen offenbaret, nämlich denenjenigen, die geistlich arm sind und mangelnder Wissenschaft; denenjenigen, welche reinen Herzens und nicht mit diesen vergeblichen Meinungen und Wissenschaften beflecket sind; deren Seelen wie ein Blatt weissen Papieres sind, auf dem noch nichts geschrieben stehet von menschlichen Traditionen; denenjenigen, welche friedfertig sind und nicht gerne streiten oder mit ihren zänkischen Syllogismis die Wahrheit verjagen, denenjenigen, welche wegen der Wahrheit und Gerechtigkeit Verfolgung leiden und als Esel von den argen Sophisten verlachet werden oder als Grünschnäbel, verrufen in den Schulen, entfernt von den Lehrstühlen, verjagt von den Universitäten, als Ketzer verleumdet und verfolgt, auch wohl grausam am Leben gestrafet. ■

Aus Agrippa von Nettesheim, Von der Ungewissheit und Eitelkeit der Wissenschaften, Köln 1527

.

.

Das Zitat der Woche

.

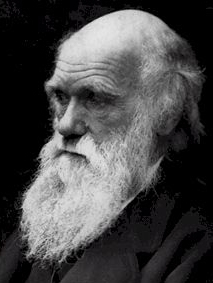

Über die Abstammung des Menschen

Charles Darwin

.

Viele der Ansichten, die ich ausgesprochen habe, sind sehr spekulativ, und manche werden sich zweifellos als irrig erweisen; aber ich habe in jedem einzelnen Fall die Gründe angegeben, die mir die eine Ansicht annehmbarer machten als eine andere. Es schien mir der Mühe wert, zu versuchen, wieweit das Prinzip der Entwicklung einige der kompliziertesten Probleme in der Naturgeschichte des Menschen aufklären könne. Falsche Tatsachen sind äußerst schädlich für den Fortschritt der Wissenschaft, denn sie erhalten sich oft lange; falsche Theorien dagegen, die einigermaßen durch Beweise gestützt werden, tun keinen Schaden; denn jedermann bestrebt sich mit löblichem Eifer, ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Und wenn diese Arbeit getan ist, so ist ein Weg zum Irrtum gesperrt, und der Weg zur Wahrheit ist oft in demselben Moment eröffnet.

Die wichtigste Schlußfolgerung, zu der wir hier gekommen sind und die jetzt von vielen kompetenten und urteilsfähigen Naturforschern angenommen wird, ist der Satz, daß der Mensch von einer weniger hoch organisierten Form abstammt. Die Gründe, auf denen diese Schlußfolgerung ruht, werden niemals erschüttert werden. Die große Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den unter ihm stehenden Tieren sowohl in der Embryonalentwicklung als auch in unzähligen bedeutungsvollen oder auch bedeutungslosen Punkten der Struktur und der Konstitution, die Rudimente, die er noch bewahrt, und die abnormen Rückschläge, denen er zuweilen unterworfen ist – das sind Tatsachen, die nicht bestritten werden können. Man hat sie schon lange gekannt, aber bis vor kurzem haben sie uns nichts über den Ursprung des Menschen zu sagen gewußt. Wenn man sie jetzt im Lichte unserer Kenntnisse über die ganze organische Welt betrachtet, ist ihre Bedeutung unverkennbar. Das große Prinzip der Entwicklung steht da klar und fest, wenn diese Tatsachengruppen betrachtet werden in Verbindung mit anderen, wie den wechselseitigen Verwandtschaftsbeziehungen der Glieder einer Gruppe, ihrer geographischen Verbreitung in Vergangenheit und Gegenwart und ihrer geologischen Aufeinanderfolge. Es ist nicht anzunehmen, daß alle diese Tatsachen eine falsche Sprache reden sollten. Wer nicht gleich einem Wilden damit zufrieden ist, die Naturerscheinungen als unzusammenhängende Geschehnisse zu betrachten, der kann nicht länger mehr glauben, daß der Mensch seinen Ursprung einem separaten Schöpfungsakt verdanke. Er wird sich zur Erkenntnis gezwungen sehen, daß die große Ähnlichkeit eines Menschenembryos mit dem Embryo z. B. eines Hundes, der Bau seines Schädels, seiner Gliedmaßen und seines ganzen Körpers nach demselben Plan wie bei den anderen Säugetieren, unabhängig von dem Gebrauch, zu dem die Teile bestimmt sind, das gelegentliche Wiedererscheinen verschiedener Strukturen, z.B. verschiedener Muskeln, die der Mensch normalerweise nicht besitzt, die jedoch bei den Quadrumanen gewöhnlich sind, und eine Menge analoger Tatsachen in der deutlichsten Weise zu dem Schluß führen, daß der Mensch und die anderen Säugetiere von derselben Stammform abstammen.Wir haben gesehen, daß der Mensch beständig individuelle Verschiedenheiten in allen Teilen seines Körpers wie in seinen geistigen Fähigkeiten aufweist. Diese Verschiedenheiten oder Variationen scheinen auf denselben allgemeinen Ursachen zu beruhen und denselben Gesetzen zu gehorchen wie bei den tiefer stehenden Tieren. Bei beiden herrschen die gleichen Gesetze der Vererbung. Der Mensch vermehrt sich in einem stärkeren Maße als seine Existenzmittel; infolgedessen ist er gelegentlich einem harten Kampf um die Existenz ausgesetzt, und die natürliche Zuchtwahl wird getan haben, was in ihrer Macht steht. Eine Aufeinanderfolge gut ausgeprägter Variationen von ähnlichem Charakter ist durchaus nicht erforderlich; geringe fluktuierende individuelle Verschiedenheiten genügen für die Betätigung der natürlichen Zuchtwahl; anzunehmen, daß in derselben Spezies alle Teile des Körpers der Variation in demselben Grade unterliegen, haben wir keinen Grund. Wir können versichert sein, daß die vererbten Wirkungen des lange andauernden Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile viel getan haben und in derselben Richtung wie die natürliche Zuchtwahl. Vormals bedeutungsvolle Modifikationen werden immer wieder vererbt, wenn sie gleich keinen speziellen Nutzen mehr haben. Wird der eine Teil modifiziert, so ändern sich andere Teile nach dem Prinzip der Korrelation, von dem wir Beispiele in vielen merkwürdigen Fällen von korrelativen Monstrositäten besitzen. Etwas kann auch der direkten und bestimmten Wirkung der umgebenden Lebensbedingungen zugeschrieben werden, wie z.B. reichlicher Nahrung, Wärme oder Feuchtigkeit; und schließlich sind auch viele Eigenschaften von geringer, einige von beträchtlicher physiologischer Bedeutung durch sexuelle Zuchtwahl erworben worden.

Es ist kein Zweifel, daß der Mensch ebenso wie jedes andere Tier Strukturen aufweist, die nach unserer beschränkten Kenntnis durchaus keinen Nutzen für ihn haben noch jemals gehabt haben, sei es im Hinblick auf die allgemeinen Lebensbedingungen oder sei es für die Beziehungen des einen Geschlechtes zum anderen. Solche Strukturen können durch keine Art von Selektion, auch nicht durch die vererbten Wirkungen des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs, erklärt werden. Wir wissen, daß viele seltsame und ausgeprägte Besonderheiten der Struktur gelegentlich bei unseren domestizierten Erzeugnissen erscheinen, und wenn ihre unbekannten Ursachen gleichmäßig wirken würden, so würden sie wahrscheinlich bei allen Individuen einer Art gemein werden. Wir können hoffen, daß wir künftig etwas von den Ursachen solcher gelegentlicher Modifikationen wissen werden, besonders durch das Studium der Monstrositäten; hier versprechen die Arbeiten der Experimentatoren, wie eines Camille Dareste, viel für die Zukunft. Im allgemeinen können wir nur sagen, daß die Ursachen jeder geringen Modifikation wie jeder Monstrosität mehr in der Konstitution des Organismus als in der Natur der umgebenden Bedingungen liegen, wenn auch neue und veränderte Bedingungen für die Anregung organischer Veränderungen von mancherlei Art sicherlich eine bedeutende Rolle spielen.

Durch die angeführten Mittel, unterstützt vielleicht durch andere, noch unentdeckte, hat sich der Mensch auf seine gegenwärtige Stellung erhoben. Seitdem er aber die Würde der Menschheit erreicht hat, hat er sich in verschiedene Rassen, oder, wie sie passender genannt werden können, in Sub-Spezies gespalten. Einige von diesen, wie die Neger und Europäer, sind so verschiedenartig, daß, wenn einem Naturforscher einige Exemplare ohne weitere Information übergeben würden, dieser sie unzweifelhaft als gute und echte Arten betrachten würde. Es stimmen aber alle Rassen in so vielen unbedeutenden Details der Strukt rund in so vielen geistigen Besonderhetien überein, daß sie nur durch Vererbung von einer gemeinsamen Stammform erklärt werden können; und eine so charakterisierte Stammform würde wahrscheinlich als Mensch bezeichnet werden müssen.Aus Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, Stuttgart 1871

Aufgeschnappt

.

Cello-Hoden und Gitarren-Brustwarzen?

Wie das englische Ärzte-Journal BMJ unlängst meldete, seien die berühmten «Cello-Hoden», welche mehr als dreißig Jahre lang in der medizinischen Fachpresse herumgeisterten bzw. ernsthaft diskutiert wurden, ein reines Hirngespinst.

Im Mai 1974 hatte sich nämlich die namhafte britische Ärztin Dr. Elaine Murphy einen Scherz erlaubt: Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann John schrieb sie einen Brief an das renommierte «British Medical Journal» (BMJ), in dem es um angeblich durch Cellospielen verursachte Schmerzen im Hodenbereich ging. Zu ihrer eigenen Überraschung sei der Brief seinerzeit veröffentlicht worden, erklärten Murphy und Murphy in der jüngsten Ausgabe des BMJ.

Auf den Jux habe sie der Beitrag eines Arztes gebracht, der von den «guitar nipples» («Gitarren-Brustwarzen») dreier Patienten berichtet hatte. Bei diesen jungen Gitarrenspielern soll sich die Brustwarze angeblich durch den Druck des Instrumentes entzündet haben. Ihr Mann und sie hätten diesen Bericht dann mit einem weiteren medizinischen Phänomen überbieten wollen.

Die heutige Baronin und Angehörige des britischen Oberhauses Elaine Murphy zu ihrem damaligen Skrotum-Scherz: «Wer jemals einem Cellisten beim Spielen zugesehen hat, dem muss klar sein, dass unsere Behauptung physisch gar keinen Sinn ergeben kann…»

Das Zitat der Woche

Religion und Wissenschaft

Albert Einstein

.

Das Individuum fühlt die Nichtigkeit menschlicher Wünsche und Ziele und die Erhabenheit und wunderbare Ordnung, welche sich in der Natur sowie in der Welt des Gedankens offenbart. Es empfindet das individuelle Dasein als eine Art Gefängnis und will die Gesamtheit des Seienden als ein Einheitliches und Sinnvolles erleben. Ansätze zur kosmischen Religiosität finden sich bereits auf früher Entwicklungsstufe, z. B. in manchen Psalmen Davids sowie bei einigen Propheten. Viel stärker ist die Komponente kosmischer Religiosität im Buddhismus, was uns besonders Schopenhauers wunderbare Schriften gelehrt haben. — Die religiösen Genies aller Zeiten waren durch diese kosmische Religiosität ausgezeichnet, die keine Dogmen und keinen Gott kennt, der nach dem Bild des Menschen gedacht wäre. Es kann daher auch keine Kirche geben, deren hauptsächlicher Lehrinhalt sich auf die kosmische Religiosität gründet. So kommt es, daß wir gerade unter den Häretikern aller Zeiten Menschen finden, die von dieser höchsten Religiosität erfüllt waren und ihren Zeitgenossen oft als Atheisten erschienen, manchmal auch als Heilige. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, stehen Männer wie Demokrit, Franziskus von Assisi und Spinoza einander nahe.

Wie kann kosmische Religiosität von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden, wenn sie doch zu keinem geformten Gottesbegriff und zu keiner Theologie führen kann? Es scheint mir, daß es die wichtigste Funktion der Kunst und der Wissenschaft ist, dies Gefühl unter den Empfänglichen zu erwecken und lebendig zu erhalten.

Wie kann kosmische Religiosität von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden, wenn sie doch zu keinem geformten Gottesbegriff und zu keiner Theologie führen kann? Es scheint mir, daß es die wichtigste Funktion der Kunst und der Wissenschaft ist, dies Gefühl unter den Empfänglichen zu erwecken und lebendig zu erhalten.

So kommen wir zu einer Auffassung von der Beziehung der Wissenschaft zur Religion, die recht verschieden ist von der üblichen. Man ist nämlich nach der historischen Betrachtung geneigt, Wissenschaft und Religion als unversöhnliche Antagonisten zu halten, und zwar aus einem leichtverständlichen Grund. Wer von der kausalen Gesetzmäßigkeit allen Geschehens durchdrungen ist, für den ist die Idee eines Wesens, welches in den Gang des Weltgeschehens eingreift, ganz unmöglich — vorausgesetzt allerdings, daß er es mit der Hypothese der Kausalität wirklich ernst nimmt. Die Furcht-Religion hat bei ihm keinen Platz, aber ebensowenig die soziale bzw. moralische Religion. Ein Gott, der belohnt und bestraft, ist für ihn schon darum undenkbar, weil der Mensch nach äußerer und innerer gesetzlicher Notwendigkeit handelt, vom Standpunkt Gottes aus also nicht verantwortlich wäre, sowenig wie ein lebloser Gegenstand für die von ihm ausgeführten Bewegungen. Man hat deshalb schon der Wissenschaft vorgeworfen, daß sie die Moral untergrabe, jedoch gewiß mit Unrecht. Das ethische Verhalten des Menschen ist wirksam auf Mitgefühl, Erziehung und soziale Bindung zu gründen und bedarf keiner religiösen Grundlage. ♦

Aus: Albert Einstein, Religion und Wissenschaft, Berliner Tagblatt 1930

Das Zitat der Woche

.

Über den Kampf der Generationen

Konrad Lorenz

Es ist eine recht beunruhigende Tatsache, daß die heutige jüngere Generation ganz unzweideutig beginnt, die ältere als eine fremde Pseudo-Spezies zu behandeln.

Dies drückt sich in vielerlei Symptomen aus. Konkurrierende und feindliche ethnische Gruppen pflegen in betonter Weise verschiedene Trachten auszubilden oder ad hoc zu schaffen. In Mitteleuropa sind ortskennzeichnende Bauerntrachten längst verschwunden, nur in Ungarn sind sie überall dort in vollster Ausbildung erhalten geblieben, wo ungarische und slowakische Dörfer dicht nebeneinanderliegen. Dort trägt man seine Tracht mit Stolz, und zwar ganz eindeutig mit der Absicht, die Mitglieder der anderen ethnischen Gruppen zu ärgern. Genau dies tun sehr viele selbstkonstituierte Gruppen rebellierender Jugendlicher, wobei es ganz erstaunlich ist, wie sehr sich bei ihnen – trotz angeblicher größter Ablehnung alles Militärischen – der Drang zur Uniformierung durchsetzt. Die verschiedenen Untergruppen der Beatniks, Teddyboys, Rocks, Mods, Rockers, Hippies, Gammler usw. sind dem «Fachmann» an ihrer Tracht ebenso sicher erkennbar, wie die Regimenter des kaiserlich-königlich österreichischen Heeres es einmal waren.

In Sitten und Gebräuchen sucht die rebellierende Jugend sich ebenfalls so scharf wie nur möglich von der Elterngeneration zu distanzieren, und zwar nicht etwa dadurch, daß sie deren herkömmliches Verhalten einfach ignoriert, sondern indem sie jede kleinste Einzelheit wohl beachtet und in das genaue Gegenteil verkehrt. Darin liegt zum Beispiel eine der Erklärungen für das Auftreten sexueller Exzesse bei Menschengruppen, deren allgemeine sexuelle Potenz anscheinend erniedrigt ist. Ebenfalls nur aus dem intensiven Wunsch nach Durchbrechung elterlicher Verbote zu erklären ist es, wenn rebellierende Studenten öffentlich urinieren und defäkieren, wie das an der Wiener Universität vorgekommen ist.

Die Motivation all dieser merkwürdigen, ja bizarren Verhaltensweisen ist den betreffenden jungen Menschen völlig unbewußt, und sie geben die verschiedensten, oft recht überzeugend klingenden Pseudo-Rationalisierungen für ihr Benehmen an: Sie protestieren gegen die allgemeine Gefühllosigkeit ihrer reichen Eltern, für Arme und Hungernde, gegen den Krieg in Vietnam, gegen die Eigenmächtigkeit der Universitätsbehörden, gegen sämtliche «Establishments» aller Richtungen – wenn auch merkwürdig selten gegen die Vergewaltigung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion. In Wirklichkeit aber richtet sich der Angriff ziemlich wahllos gegen alle älteren Menschen, ohne irgendwelche Berücksichtigung ihres politischen Bekenntnisses. Die linksradikalsten Professoren werden von linksradikalen Studenten nicht merklich weniger beschimpft als rechts orientierte; H. Marcuse wurde einmal von kommunistischen Studenten unter der Führung Cohn-Bendits in der gröblichsten Weise beschimpft und mit wahrhaft hirnerweichten Anschuldigungen überhäuft, zum Beispiel wurde ihm vorgeworfen, daß er vom CIA bezahlt werde. Der Angriff war nicht dadurch motiviert, daß er einer anderen politischen Richtung, sondern ausschließlich dadurch, daß er einer anderen Generation angehört.

Ebenso unbewußt und gefühlsmäßig versteht die ältere Generation die angeblichen Proteste als das, was sie wirklich sind, als haßerfüllte Kampfansagen und Beschimpfung. So kommt es zu einer rapiden und gefährlichen Eskalation eines Hasses, der – wie schon gesagt – wesensverwandt mit dem Haß verschiedener ethnischer Gruppen, d. h. mit nationalem Haß ist. Selbst als geübter Ethologe finde ich es schwer, auf die schöne blaue Bluse des wohlsituierten Kommunisten Cohn-Bendit nicht mit Zorn zu reagieren, man braucht nur den Gesichtsausdruck solcher Leute zu beobachten, um zu wissen, daß diese Wirkung erwünscht ist. All dies verringert die Aussichten auf eine Verständigung auf ein Minimum.

Sowohl in meinem Buch über Aggression (1963) wie in öffentlichen Vorträgen (1968, 1969) habe ich die Frage diskutiert, worin wahrscheinlich die ethologischen Ursachen des Generationen-Krieges zu suchen seien, ich kann mich daher hier auf das Allernötigste beschränken. Dem ganzen Erscheinungskreise liegt eine Funktionsstörung des Entwicklungsvorganges zugrunde, der sich beim Menschen in der Pubertätszeit abspielt. Während dieser Phase beginnt sich der junge Mensch von den Traditionen des Elternhauses zu lösen, sie kritisch zu prüfen und Umschau nach neuen Idealen zu halten, nach einer neuen Gruppe, der er sich anschließen und deren Sache er zu der seinen machen kann. Der instinktive Wunsch, für eine gute Sache auch kämpfen zu können, ist für die Objektwahl ausschlaggebend, besonders bei jungen Männern. In dieser Phase erscheint das Altüberkommene langweilig und alles Neue anziehend, man könnte von einer physiologischen Neophilie sprechen.

Ohne allen Zweifel hat dieser Vorgang einen hohen Arterhaltungswert, um dessentwillen er in das phylogenetisch entstandene Programm menschlicher Verhaltensweisen aufgenommen wurde. Seine Funktion liegt darin, der sonst allzu starren Überlieferung kultureller Verhaltensnormen einige Anpassungsfähigkeit zu verleihen, und ist hierin etwa der Häutung eines Krebses zu vergleichen, der sein starres Außenskelett abwerfen muss, um wachsen zu können. Wie bei allen festen Strukturen, muß auch bei der kulturellen Überlieferung die unentbehrliche Stützfunktion durch den Verlust von Freiheitsgraden erkauft werden, und wie bei allen anderen bringt der Abbau, der um jeder Umkonstruktion willen nötig wird, bestimmte Gefahren mit sich, da zwischen Ab- und Neuaufbau notwendigerweise eine Periode der Halt- und Schutzlosigkeit liegt. Dies ist bei dem sich häutenden Krebs und beim pubertierenden Menschen in analoger Weise der Fall.

Normalerweise folgt auf die Periode der physiologischen Neophilie ein Wiederaufleben der Liebe zum Althergebrachten. Das kann ganz allmählich vor sich gehen, die meisten von uns Älteren können Zeugnis davon ablegen, daß man mit Sechzig eine weit höhere Meinung von vielen Anschauungen seines Vaters hat als mit Achtzehn. A. Mitscherlich nennt dieses Phänomen treffend den »späten Gehorsam«. Die physiologische Neophilie und der späte Gehorsam bilden zusammen ein System, dessen systemerhaltende Leistung darin liegt, ausgesprochen veraltete und neuer Entwicklung hinderliche Elemente der überlieferten Kultur auszumerzen, ihre wesentliche und unentbehrliche Struktur indessen weiter zu bewahren.

(Aus Konrad Lorenz: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper-Verlag 1973)

leave a comment