W. A. Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501)

.

Mozart im Zwiegespräch

Christian Busch

.

Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.

Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.

Schon von seinem geltungssüchtigen Vater Leopold etwas plakativ als «Erfinder der vierhändigen Klaviersonate» präsentiert, zählt Mozart unbestritten zu den Wegbereitern dieser Gattung der hohen Kunst mit überschaubarem Repertoire.

Was für den kleinen Wolferl auf dem Schoße eines Johann Christian Bach beginnt und sich in frühen Kompositionen für das geschwisterliche, durchaus auch publikumswirksame Zusammenspiel fortsetzt, findet in der F-Dur-Sonate KV 497 seine Krönung und Vollendung. Gerne als «Krone der Gattung» (Einstein) und «gewaltige Seelenlandschaft» bezeichnet, steht sie zeitlich und thematisch der «Prager» Symphonie (KV 504), aber auch dem «Don Giovanni» nahe. Als Mozart sie im August 1786 schreibt, verleiht er der subtilen Bespiegelung in Dur und Moll daher auch symphonische Dimensionen.

Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.

Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.

Das Straßburger Musikerehepaar Aline Zylberajch & Martin Gester (Bild) hat sich nun in ihrer zweiten auf CD veröffentlichen Gemeinschaftsproduktion dieser beiden viel zu selten zu hörenden Sonaten Mozarts angenommen – zusammen mit dem Rondo in a-moll KV 511 (Martin Gester) und dem Andante und Variationen in G-Dur KV 501 (Label K 617).

Ihr Spiel lässt dabei keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt. Das kraftvoll drängende Allegro, die galant singende Melodie, der leise, klagend-resignative Ton, all das spiegelt sich stimmig im blendend hellen Mozart-Sound. Da mag einer sagen, dies komme ihm bekannt vor, jedoch nicht in der Form des auf Salon-Frivolitäten verzichtenden, vertrauten Zwiegesprächs – im ständig wiederkehrenden Suchen und Finden – zweier ebenbürtiger Partner. Damit bietet die CD mit Werken aus der großen Schaffensperiode (zwischen «Figaro» und «Don Giovanni») einen weiteren Höhepunkt Mozart’schen Schaffens – für so manchen sicher eine Entdeckung. ■

Das Spiel des Pianisten-Ehepaares Aline Zylberajch & Martin Gester lässt bei Mozarts KV 479 & KV 511 keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt.

Wolfgang Amadeus Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501), Martin Gester and Aline Zylberajch, CD-Label K617 (Harmonia Mundi)

.

.

.

.

.

.

.

Cartoon der Woche

.

Mozart und die moderne Musik

.

.

.

.

.

.

Musik und Denken

.

Studien einer Ausstellung

Walter Eigenmann

.

1874 komponiert Modest Mussorgski in einem enormen Schaffensrausch seine berühmte Klaviersuite «Bilder einer Ausstellung». Das geniale Denkmal für seinen verstorbenen Maler-Freund Victor Hartmann «illustriert» musikalisch die zehn Hartmann-Skizzen und -Bilder «Gnomus», «Altes Schloss», «Tuilerien», «Bydlo», «Ballett der Kücklein», «Samuel Goldenberg und Schmuyle», «Marktplatz von Limoges», «Katakomben», «Hütte der Baba-Yaga» und «Tor von Kiew» – gegliedert durch eine viermal wiederkehrende «Promenade»:

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

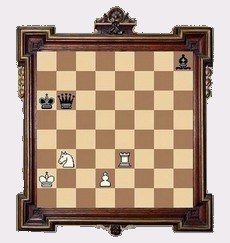

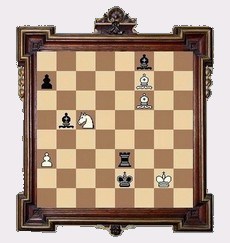

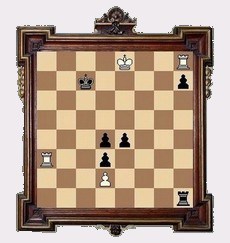

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Hohen künstlerischen Anspruch erheben auch die untenstehenden 10 Schach-Endspiel-Kompositionen, und die Vielfalt ihrer Motivik steht jener bei Mussorgski kaum nach. Es sind seit Jahren meine persönlichen Lieblingsstudien – vielleicht auch darum, weil sie sich bis heute recht erfolgreich der maschinellen Reproduktion widersetzen…

Nun hat erwiesenermaßen (gute) Musik einen enorm positiven Einfluss u.a. auch auf die Entwicklung der kognitiven Prozesse beim Kleinkind – siehe z.B. die Langzeit-Studien von Prof. Dr. H.-G. Bastian. Weitere wissenschaft-liche Experimente legen zudem einen direkten Effekt des Musikhörens auf das menschliche Logik-Vermögen nahe. Einig sind sich die Neurowissenschaftler jedenfalls darin, dass Musik alle Areale des Gehirns aktiviert. Stefan Kölsch, Kognitionsforscher am Max-Planck-Institut, meint dazu: «Allein beim Hören wird der auditorische Cortex (ein Teil der Großhirnrinde) aktiviert, beim Notenlesen der visuelle Cortex. Gleiches gilt für das limbische System, das Emotionen verarbeitet, und den darin enthaltenen Nucleus accumbens (Glückszentrum).»

Andererseits gilt aber auch: Die Erforschung dessen, was sich beim Musik-Hören oder -Ausüben exakt im Hirn abspielt, steckt noch in den Kinderschuhen. Einige Denkmodelle des aktuellen Diskussionsstandes finden sich u.a. hier.

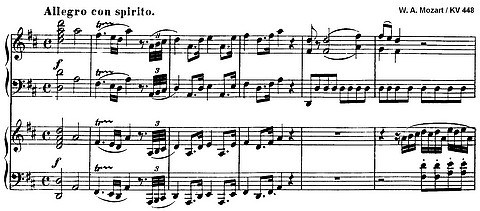

Exkurs: Der sog. «Mozart-Effekt»

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Als «Mozart-Effekt» (Bild: «The Mozart Effect» von Don Campbell, dem kommerziell rührigsten Protagonisten des Themas…) wird der Effekt bezeichnet, dass sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch das Hören und Spielen klassischer Musik, insbesondere von Wolfgang A. Mozart, verbessern soll. Der Effekt geht auf eine Studie des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und des Physiologen Frances Rauscher von 1993 zurück. Sie umfasste 36 Probanden, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen sollten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Sonate für 2 Klaviere in D-Dur KV448 (siehe Noten-Beispiel: Beginn des ersten Satzes) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis.

Neuesten Forschungen zufolge beschränke sich der Effekt allerdings nicht auf sog. klassische, sondern dehne sich auch auf andere Musiksparten aus. Kritische Stimmen zum ME argumentierten auβerdem, dass der «Persönlichen Präferenz» des Musikhörenden eine stärkere Bedeutung für den beobachteten «Mozart-Effekt» zukomme. Siehe hierzu einen Artikel vom September 2006 im deutschen Nachrichten-Magazin «Der Spiegel»: Rockmusik erleichtert Kopfarbeit, sowie eine aktuelle Studie von Petra Jansen-Osmann an der Universität Düsseldorf: Der Einfluss von Musik auf die kognitive Leistungsfähigkeit.

Einen umfassenden Forschungsbericht um diesen interessanten Aspekt der Musikpsychologie und -soziologie veröffentlichte das Deutsche Ministerium für Bildung und Forschung im Internet; er ist als umfangreiche pdf-Datei downloadbar: Macht Mozart schlau?

Schon bald nach Veröffentlichung regte sich neben Zustimmung auch Kritik an den Untersuchungen von Shaw&Rauscher.

Zusammenfassen lässt sich: Neueste Forschungen belegen tatsächlich einen statistischen Zusammenhang zwischen der Beschäftigung mit Musik und einer dichteren Vernetzung der Neuronen; Als Quintessenz der aktuellen «Mozart-Effekt»-Forschungen kann vereinfacht konstatiert werden: Wenn nicht das passive Musik-Hören, so doch das aktive Musik-Machen hat einen nachweislich fördernden Einfluss auf die kognitiven Prozesse (also u.a. auf Sprache und Logisches Denken) beim Menschen.

Von ganz besonderem Interesse ist schlieβlich der therapeutische bzw. psychosomatische Aspekt des Musikhörens in der modernen Medizin; vergleiche hierzu u.a. eine aktuelle, an der Uni München eingereichte Disseration von Claudius Conrad: Physiologische Effekte durch Mozartsche Klaviersonaten bei schwerstkranken Intensiv-Patienten.

Jenseits der theoretisch-wissenschaftlichen Forschung: Warum nicht mal zu einem kleinen Selbstversuch greifen? Ein interessanter Versuchsaufbau (für durchschnittliche Amateur-Vereinsspieler) wäre beispielsweise folgender:

1. Man höre sich zweimal Mussorgskis Suite durch, wenn möglich mit permanent geschlossenen Augen, aber hellwach auf die Musik konzentriert (total ca. 60-70 Min.)

2. Während eines dritten und vierten Anhörens versuche man nun die zehn (für Menschen sehr schwierigen) Schach-Aufgaben zu lösen (ca. 5-10 Minuten/Aufgabe), natürlich ohne jegliches Berühren von Figuren (am Zuge ist immer Weiβ)

3. Die Lösungen sollten sich nicht nur auf den jeweils ersten Zug beschränken, sondern möglichst ganze Varianten beinhalten

4. Berichten Sie hier von Ihrem (Miss-?)Erfolg, schreiben Sie einen kurzen Erfahrungsreport!

Jedenfalls aber viel Vergnügen beim virtuellen Promenieren!

Studien einer Ausstellung

(1) Havasi 1914: Weiβ gewinnt (2) Kubbel 1921: Weiβ hält remis

(3) Kubbel 1931: Weiβ gewinnt (4) Kasparian 1949: Weiβ hält remis

(5) Kasparian 1954: Weiβ hält remis (6) Kasparian 1969: Weiβ hält remis

(7) Pogosiants 1977: Weiβ gewinnt (8) Kasparian 1983: Weiβ gewinnt

(9) Katsnelson 2000: Weiβ gewinnt (10) Roxlau 2000: Weiβ gewinnt

.

.

Das Musik-Pamphlet

.

Mozart?

Eine Glosse

Peter Androsch

.

Viele haben im letzten Jahr ein Mozart-Moratorium vorgeschlagen. Leider erfolglos, denn Mozart ist längst zu einem Pfropf im Flaschenhals der Musikwelt geworden. Er verstopft den Betrieb im Konzert, in der Oper, in Rundfunk und Fernsehen, und der Tonträgerproduktion. Er ist Knoblauch und Kreuz all derer, die den Teufel des Unbekannten und Neuen austreiben wollen!

Viele haben im letzten Jahr ein Mozart-Moratorium vorgeschlagen. Leider erfolglos, denn Mozart ist längst zu einem Pfropf im Flaschenhals der Musikwelt geworden. Er verstopft den Betrieb im Konzert, in der Oper, in Rundfunk und Fernsehen, und der Tonträgerproduktion. Er ist Knoblauch und Kreuz all derer, die den Teufel des Unbekannten und Neuen austreiben wollen!

Die Kunst (und damit die Kunstmusik) muß uns doch zu einem neuen Blick auf die Welt bringen, zu einer Wahr-Nehmung, ja zur Möglichkeit einer neuen Welt an sich! Sie muß uns die Möglichkeit geben, mehr unserer sinnlichen Potentiale zu entdecken und auszuschöpfen, und damit die Chance zu bekommen, mehr Mensch zu werden! Mensch(licher) zu werden!

«Mozart ist Universum»

(Bin Ebisawa, Jap. Mozart-Forscher)

Die ewige Wiederholung, die Variation des Gleichen wird uns nicht dazu bringen, sondern sie wird uns in unserer Saturiertheit bestärken und den dicken Hintern noch etwas fetter machen. Gerade deswegen sind alle glücklich: Immer das Gleiche hören und die Direktoren, die Sänger, die Musiker, die Werbungsleute dürfen immer das Gleiche machen. Der kapitalistische Musikverwertungsbetrieb ist überhaupt am glücklichsten, weil er ohne Investitionen einen «Markt» bedienen darf.

Stellen Sie sich vor, daß die Literatur, die Malerei oder die Bildhauerei sich von einem Künstler des 18. Jahrhunderts erdrücken ließen! Lächerlich würden das alle finden! Ist es auch.

Beenden wir den absurden Kult um das Originalgenie! Befreien wir uns von Mozart!

_____________________________

Peter Androsch

Peter Androsch

Geb. 1963 in Wels/A, Veröffentlichung zahlreicher CDs und anderer Publikationen, ist in Oper und Musiktheater tätig, schreibt Orchester- Kammer-, Bühnen-, Ballett-, Chor- und Filmmusik, aber auch Elektroakustisches, Leitung der Sparte Musik für Linz als Europäische Kulturhauptstadt 2009

1 comment