«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.

.

«Stand vf, stand vf, du sele min»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.

Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)

Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur

Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.

Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■

Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD

.

.

.

.

Guillaume Connesson: «Lucifer», Cellokonzert (Jérôme Pernoo, Jean-Christophe Spinosi)

.

Infernalisches Klangspektakel

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»

Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»

Obwohl man Elogen wie diese von Bertrand Dermontcourt nicht sonderlich lieben muss, so ist an diesen Worten schon etwas dran. Connesson, der heute eine Professur für Orchestration am Conservatoire National de Région d’Aubervilliers bekleidet, schöpft definitiv und vollkommen sorglos aus dem Vollen. Da beste Beispiel ist da das hier eingespielte Ballet en deux actes sur un livret du compositeur «Lucifer», das 2011 uraufgeführt wurde. Die enorm farbenreiche, geradezu glitzernde Partitur des «Lucifer» deckt stilistisch so ziemlich alles zwischen dem Sacre, Sandalenfilmmusik aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer und groovigem Jazz ab. Ein buntes, wildes, ziemlich ungehemmtes Treiben, das in seiner gewissen Prinzipienlosigkeit rundum höchst unterhaltsam und darum auch – im Gegensatz zu so vielen, vielen Kompositionen der Moderne und Postmoderne – in jedem Falle massenkompatibel ist. Massenkompatibel sind übrigens auch die Thematik der Ballettmusik und auch das von der Deutschen Grammophon gestaltete Cover, das einen düsteren Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame in Paris zeigt. Frakturähnliche rote Buchstaben präsentieren den Namen «Lucifer». Es ist das Dunkle, Gothicmäßige, Gruselig-Abgründige, das hier mit Werk und Aufmachung bemüht, bedient und schlussendlich verkauft werden. Nicht umsonst wird das Konzert für Violoncello und Orchester, das ebenfalls auf der CD enthalten ist, verschwiegen. Die CD kommt also daher als böte sie eine Art Soundtrack für das Wave-Gothic-Festival Leipzig. Trifft die Phrase «Classic goes Pop» irgendwo zu, dann sicher hier. Das dürfte auch im Sinne Connessons sein, der mit seiner Musik (nicht nur) in Frankreich bestens ankommt und eine Reihe unterschiedlichster Preise, beispielsweise den vom Institut de France vergebenen Cardin-Preis (1998), den Nadia und Lili Boulanger-Preis (1999) oder – im Jahre 2006 – den Grand Prix Lycéen des Compositeurs erhalten hat. Guillaume Connesson hat von Beginn seiner Karriere an Elemente des Pop zu Themen seines Werkes gemacht hat, etwa in «Techno Parade», «Disco-Toccata» oder «Night Club». Warum also nicht auch hier?

Komponist Guillaume Connesson (links) und Dirigent Jean-Christophe Spinosi während der Aufnahmearbeiten zu “Lucifer”

Tritt man nun einen Schritt vom Marketing zurück und hört der Musik aufmerksam zu, dann präsentiert sich «Lucifer» als durchaus packende neue Musik, als eine neue Musik, die in der Lage ist, auch den der arrivierten «Klassik» nicht ganz so nahe stehenden Hörer zu fesseln. Das Werk, im Prinzip zwar eine Ballettmusik, aber laut Connesson gleichzeitig eine «große Symphonie», ist in sieben Abschnitte unterteilt, denen der Komponist einen Titel und jeweils einen kleinen Text voranstellt. Es wird – die Überraschung ist nicht groß – von «Le Couronnement du Porteur de Lumière» bis zum «Épilogue» der Fall Luzifers vom größten aller Engel zum verstoßenen König der Hölle «erzählt», allerdings verquickt mit Elementen der Prometheus-Sage. Es ist die Liebe zu einer Menschenfrau, die seine Verurteilung und seinen Fall herbeiführt. Im Épilogue tritt schließlich der Mensch «an sich» auf, der die Krone des Luzifer findet und sich – hier hat die Symbolik etwas unschön Gewolltes – von dieser dunklen Macht enorm fasziniert zeigt.

Zur Musik: Das Werk eröffnet mit der Krönungsszene Lucifers («Le Couronnement du Porteur de Lumière»). Musikalisch ist das zunächst schon ziemlich packend. Wilde Skalen in allen Instrumentengruppen, entfernt orientalische Klänge und starke Betonung des rhythmischen. Dann ein plötzlicher Stimmungswechsel. Streicherglissandi leiten einen nach Science Fiction klingen Abschnitt ein, eine liebliche Oboenmelodie schleicht sich ein, der Gesang wird von Celli ausgenommen. Das Orchester wird satter und baut einen Höhepunkt von düsterer Größe im üppigsten Cinemascope-Sound auf. Zu dieser Musik hätte Cecil B. DeMilles Moses problemlos das Rote Meer teilen können. Dann Rückkehr zum Bacchanal. Der zweite Satz «Le voyage de Lucifer» ist als Scherzo angelegt. Streicher, Holzbläser und der üppig bestückte Percussionsapparat rasen in wilder Jagd jazzig dahin. «La Recontre», die Begegnung Lucifers mit der Menschenfrau, sieht Connesson als das «Herz» des Werkes. Tatsächlich ist auch dies ein höchst hörenswertes Stück Musik. Geheimnisvoll tastend der Beginn, langsam etabliert sich – um Verdi zu zitieren – eine «melodie lunghe, lunghe, lunghe» in den Violinen. Der Satz gewinnt zusehends an Fülle, an Körper und entwickelt sich zu einer rauschhaft-orgiastischen Liebesmusik, die sich erneut auf eine wuchtige Metro-Goldwyn-Mayer Klimax hinwälzt, die nicht nur von fern an den frühen Mahler erinnert. Nach «La Recontre» ist es dann aber mit dem Einfallsreichtum vorbei. Sicher, auch die sich anschließenden Sätze «Le Procès», «La Chute», «L’Ailleurs» und «Épilogue» klingen gut, aber sie bringen nichts Neues. Immer und immer wieder rasende Skalen, Jazzrhythmen, Breitwandklänge. Hinzu kommt, dass der Eklektizismus überhand nimmt. Immer wieder fühlt man sich erinnert. Mal klingt Connesson nach Howard Shore (Le Procès) und mal nach Vaughan Williams’ «Sinfonia antartica» und dem «Sacre» (L’Ailleurs). Schließlich scheint der Épilogue des «Lucifer» klanglich und atmosphärisch fast den «Epilogue» der «London Symphony» (ebenfalls Vaughan Williams) imitieren zu wollen. Nach knapp 40 Minuten, die den Hörer angesichts des durchaus ansprechenden Klangspektakels wohl bei Laune halten, stellt man sich dennoch unweigerlich die Frage, ob das nun Musik ist, die über ihren knallbunten Eventcharakter hinaus etwas aussagt, etwas trägt oder ob sie das überhaupt will. Das etwas aufgepfropft wirkende «Programm» legt es zwar nahe, zurück bleibt aber der schale Geschmack einer eigentümlichen Leere.

Uneingeschränkt zu loben ist das atemberaubende Spiel des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, das sich mit Elan auf diese musikalische Spielwiese wirft und sich mit rechtem Gusto austobt, sodass die Funken nur so fliegen. Wenn Connessons «Lucifer» lediglich den Anspruch hätte, ein Werk sein zu wollen, das zeigen möchte, was an Klang und Virtuosität aus einem großen Orchester herausgekitzelt werden kann, dann wäre dieses als Plädoyer für die Möglichkeiten des Orchester bestens gelungen.

«Irrsinnige Spielfreude»: Solo-Cellist Jérôme Pernoo

Viel Klangzauber bietet auch das 2008 entstandene Cellokonzert in fünf Sätzen, die – so Connesson wiederum auf «zwei Akte» aufzuteilen sind. Auch hier finden sich im Beiheft allerlei Erklärungen dazu, wie das Werk zu verstehen sei und das, obwohl das Stück durchaus ohne Verstehenshinweise auskommt. Auch das Cellokonzert ist im Wesentlichen ein virtuoses Stück, das nicht nur den Cellisten, sondern auch das Orchester vor recht heikle Aufgaben stellt, und zwar nicht nur die nackte Spieltechnik betreffend, sondern ganz besonders, was die Vielfältigkeit und rasante Wechselhaftigkeit im Audruck angeht. Kaum sind die blockhaft-vehementen ersten Minuten des ersten Satzes «Gratinique» (hier sollen kalbende Eisberge inspirierend Pate gestanden haben) vorbei, schon gilt es eine zauberhaft klagende Atmosphäre im Mittelteil zu erschaffen. Das sich direkt anschließende «Vif» bringt Atemlosigkeit und unglaubliche Rasanz. Dann eine große «naturmagische» Musik im «Paradisiaque», in der das Cello zu einem großen Gesang anhebt, der nostalgischer, sentimentaler und bittersüßer kaum daher kommen könnte. Die «Cadence» fordert dem Solocellisten alles ab, was menschenmöglich ist, rausgeschmissen wird im letzten Satz «Orgiaque» mit Bacchanal-Stimmung, Jazz und Dixiland-Reminiszenzen.

Das Cellokonzert und die Balletmusik «Lucifer» von Guillaume Connesson sind packende, glitzernde, virtuose Musikstücke, deren spektakulärer Charakter jedoch nicht unbedingt einen lang anhaltenden Eindruck hinterlässt. Die Ausführung durch den Cellisten Jérôme Pernoo und dem unter Jean-Christophe Spinosi spielenden Orchestre Philharmonique de Monte ist tadellos.

Cellist Jérôme Pernoo leistet hier spielerische und gestalterische Schwerstarbeit und wird dieser ausufernden, mäandernden, ja schon bald überladenen Cellopartie mit einer schon fast irrsinnigen Spielfreude gerecht. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi stehen dem in nichts nach.

Und doch stellt sich im Anschluss die Frage: Was bleibt? ■

Guillaume Connesson: Lucifer & Cellokonzert, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean-Christophe Spinosi, Jérôme Pernoo, Deutsche Grammophon 481 1166. 1, Audio-CD

.

.

.

.

Arianna Savall / Petter Udland Johansen: «Hirundo Maris»

.

«Ein Mädchen saß am Meeresstrand…»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

«Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet sind, […] – dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sein kann; sie haben einen so unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat.»

«Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet sind, […] – dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sein kann; sie haben einen so unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat.»

Man mag zu Goethe stehen, wie man will, er hatte im Grundsatz oft recht. Auch diese Zeilen aus seiner Kritik zu der von Clemens Brentano und Achim von Arnim herausgegebenen Sammlung «Des Knaben Wunderhorn» verraten nicht nur etwas über die Art, wie man zu Beginn des 19. Jahrhunderts über das Volkslied dachte. Sie sind auch heute noch gültig und offenbaren die Basis für die zahlreichen Volksliedprojekte der Gegenwart, deren eines die jüngst veröffentliche Produktion «Hirundo Maris» (Die Seeschwalbe) von Arianna Savall und Petter Udland Johansen ist.

In ihrer Einführung zu dieser CD schreiben Savall und Johansen Zeilen wie diese: «Eine Sommernacht, der Mond ist voll, warm und man kann ihn fast berühren, und zahllose Sterne blicken hinaus in die Ewigkeit. Eine klare Nacht, die ruhige See und in der Ferne hören wir ein geheimnisvolles Lied, ein uraltes Lied, das näher und näher kommt, bis es schließlich ein Teil von uns ist und zu einem Lied der Gegenwart, des unmittelbaren Moments wird. Es ist, als erwachten diese alten Lieder, Balladen, Romanzen und Tänze zu neuem Leben, immer wenn sie gesungen, gespielt oder vorgelesen werden. Sie werden zu neuer, persönlicher Musik. Es ist so, als ob es ein einzigartiges Lied oder ein Stück Musik für jeden Menschen auf dieser Welt gäbe, das einzig und allein für ihn gemacht wurde.» (Booklet, S. 17, Übersetzung der Verfasser) Man kann das leicht als esoterisch angehauchtes Gerede abtun, aber den Kern der Sache trifft es in Verbindung mit Goethes Zitat bestens. Diese CD ist ein Zeichen des in der Gegenwart sich an vielen Stellen breit machenden Wunsches nach dem Rousseau’schen «Back-to-the-roots». Wir, die wir auf der «höheren Stufe» der Bildung stehen, wünschen uns das Einfache, ein simplifiziertes Leben, «Lessness», sehnen uns nach dem Althergebrachtem und werfen – sei es in Blockbustern wie dem «Herrn der Ringe», in historischen Romanen à la Elizabeth Chadwick, zu Klängen Enyas oder auch Stings, der ja vor nicht allzu langer Zeit die englische Renaissance entdeckte – einen sehnsuchtsvollen und melancholischen Blick zurück in die mythische Tiefe der vermeintlich menschlicheren Zeiten. Neo-Romantik, Verklärung und Weltflucht, das sind die Stichworte, auch was die vorliegende CD angeht.

Nicht, dass man mich falsch versteht: Schiebt man all dies zur Seite, dann kann man Savalls und Johansons Projekt ohne irgendwelche nennenswerte Probleme, ja sogar mit hohem Genuss goutieren. Die beiden Musiker, die instrumental von Sveinung Lilleheier, Miquel Àngel Cordero und David Mayoral unterstützt werden, präsentieren eine schöne Zusammenstellung von (im wesentlichen) norwegischen, katalanischen und sephardischen Liedern, die allesamt wunderschön instrumentiert sind und eine große Bandbreite an Stimmungen vorstellen, wobei insgesamt – nach knapp 80 Minuten Spielzeit fällt es schon auf – die melancholischen Töne dominieren. Das beginnt schon mit dem ersten Lied «El Mestre» (Der Schulmeister), das – natürlich – eine unglückliche Liebesgeschichte zum Thema hat. Geradezu zauberhaft ist das Arrangement von «Ya salió de la mar» (Sie kommt aus der See), wie aus dem Märchen klingt das zusätzlich mit Wellenrauschen unterlegte katalanische Lied «El Mariner» (Der Seemann), das den Ausgangspunkt für das katalansich-norwegische Projekt darstellt, da hier von der Liebe eines Mädchens aus dem Süden zu einem geheimnisvollen Seemann aus dem Norden die Rede ist.

Das Volksliedprojekt «Hirundo Maris» von Arianna Savall und Petter Udland Johansen präsentiert poetische Arrangements von katalanischen, norwegischen und sephardischen Traditionals, die allesamt zu überzeugen wissen. Es ist eine exzellent musizierte CD, die einen wehmütigen Blick auf eine vermeintlich schönere Vergangenheit wirft.

Arianna Savalls helle, wirklich glasklare Stimme und der galante Tenor von Petter Udland Johansen verweben sich zu einem höchst harmonischen Ganzen, das durchaus etwas Magisches hat, ja das den «unglaublichen Reiz» erkennbar macht, den Goethe dem Volkslied zuschreibt. Fast scheint es, als ob hier tatsächlich die «wahre Poesie» zu schimmern begänne. Daneben stehen Lieder wie das erotische «Buenas Noches» (Süße Nächte), das schon fast orientalischen Duft verströmt und von dem Spannungsfeld des sirenenhaften Gesanges und der glutvollen instrumentalen Rhythmik beherrscht wird, fast wie ein Fremdkörper. Ein ausgewogeneres Verhältnis von Melancholie und Lebenslust ist vielleicht das einzige, das man die Anlage des Projektes betreffend monieren könnte. Es ist aber eben die leise Trauer der Musiker Savall und Johansen über die Vergänglichkeit dieser Lieder, die im Wesentlichen Bestandteil der sich immer weiter auf dem Rückzug befindlichen «oral tradition» sind, die das Projekt «Hirundo Maris» prägt. Lässt man sich jedoch darauf ein, so wird man mit einer CD voller poetischer Musik belohnt. ■

Arianna Savall / Petter Udland Johansen: Hirundo Maris – Chants du Sud et du Nord, ECM New Series 2227, Audio-CD

.

.

.

.

Franz Schreker: «Das Weib des Intaphernes – Symphonie op. 1 – Psalm 116 – Lieder»

.

«Ich bin (leider) Erotomane»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Mit einem Augenzwinkern ist diese Selbsteinschätzung des Komponisten Franz Schreker zu verstehen. Schließlich entstammt sie seiner satirischen Selbstcharakteristik, die im April 1921 in den Wiener «Musikblättern des Anbruch» publiziert wurde. Schreker montierte sie aus Kritiken, die bis dato zu seinen Werken erschienen waren, und ihm als Komponisten und Menschen sowie seinem Werk quasi alle denkbaren und sich bisweilen völlig widersprechenden Eigenschaften zusprachen, so dass der kleine Text in der verzweifelten Frage gipfelt: «Wer aber – um Himmels Willen – bin ich nicht?»

Mit einem Augenzwinkern ist diese Selbsteinschätzung des Komponisten Franz Schreker zu verstehen. Schließlich entstammt sie seiner satirischen Selbstcharakteristik, die im April 1921 in den Wiener «Musikblättern des Anbruch» publiziert wurde. Schreker montierte sie aus Kritiken, die bis dato zu seinen Werken erschienen waren, und ihm als Komponisten und Menschen sowie seinem Werk quasi alle denkbaren und sich bisweilen völlig widersprechenden Eigenschaften zusprachen, so dass der kleine Text in der verzweifelten Frage gipfelt: «Wer aber – um Himmels Willen – bin ich nicht?»

Wer Franz Schreker war, das ist auch heute noch fast ein Geheimnis, seine Musik bleibt ein Geheimtipp. Bereits 1947, also nur 13 Jahre nach Schrekers Tod, konnte Joachim Beck, der in den späten zwanziger Jahren mehrfach in Kurt Tucholskys «Weltbühne» über den Komponisten geschrieben hatte, in der «Zeit» einen Artikel veröffentlichen, der den bezeichnenden Titel trägt: «Franz Schreker, ein Vergessener».

Wie konnte es dazu kommen? Schließlich war Schreker zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts als der führende deutsche Opernkomponist, ja als Messias des neuen Musikdramas gefeiert worden. Nun – Franz Schreker war Jude. Und als solcher gehörte er zu jenen Künstlern, die im nationalsozialistischen Deutschland zunächst beschimpft, verfemt und schließlich von der gleichgeschalteten Musikwissenschaft als «undeutsch» aus der Historie getilgt werden sollten. So liest man beispielsweise in der «Geschichte der Deutschen Musik» des strammen Nationalsozialisten Otto Schumann (der nach Ende des Krieges einfach Fäden aufhob und munter weiter publizierte) zu Schreker: «Wie wahl- und sinnlos das Judentum in der Verhimmelung seiner Gesinnungsgenossen vorgegangen ist, zeigt das Beispiel von Franz Schreker. Obwohl in seinen orchestralen Farbmischungen, seiner verstiegenen Theatralik und schmeichelnden Gehaltlosigkeit der vollendete Gegensatz zu Schönberg, wurde er ‘in Fachkreisen’ als ein Gott der Musik gepriesen. Dabei erklärt sich dieser jüdische Fachgeschmack ganz einfach daraus, dass Schreker in seinen Dirnen- und Zuhälteropern die Verzückungen käuflicher Sinnlichkeit mit allen Mitteln des modernen ‘Musikdramas’ feierte.» Fortan war Schreker aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, zumal er 1934 – wohl in Folge der nationalsozialistischen Hetze – einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitt und verstarb. Anders also als im Falle manch eines anderen Komponisten gab es keine Fortsetzung des kompositorischen Schaffens im Verlauf des Dritten Reiches und nach Ende des Weltkrieges, die ihn im Bewusstsein der Musikinteressierten hätte halten können.

Schrekers Œuvre versank in einem Dornröschenschlaf, in dem es sich seither – man muss es trotz der zunehmenden Versuche, seine Opern auf deutsche Bühnen zu bringen (wie in jüngerer Zeit beispielsweise am Bonner Theater) und Einspielungen seiner Werke vorzunehmen, sagen – immer noch befindet.

Bei genauem Hinsehen sind aber auch die Einspielungen seines Werkes – mit einigen Ausnahmen – nicht wirklich aktuell, sodass sich auch hier nicht die Tendenz zu einer angemessenen Schreker-Renaissance zeigt. Man muss dankbar für das sein, was überhaupt vorliegt. Auch die von Cappriccio jüngst herausgegebene 3 CD-Box bringt nicht wirklich etwas Neues, sondern fasst Aufnahmen des Labels zusammen, die alle schon vor geraumer Zeit in Einzelaufnahmen erschienen sind. Interessanterweise steht im Zentrum dieser Aufnahmen der «unbekannte Schreker», was der Box wiederum einen speziell exotischen Charakter verleiht. Unbekannte Werke eines mehr oder minder unbekannten Komponisten vorzulegen scheint auf den ersten Blick so mutig, dass man wohl gewiss sein darf, dass es sich um ein Panoptikum kompositorischer Gemmen handeln muss. Das ist streckenweise tatsächlich auch der Fall. Ausgesprochen faszinierend ist beispielsweise die Einspielung des Melodrams «Das Weib des Intaphernes». Sicher, die Textvorlage des Vielschreibers Eduard Stucken (der – welch eine Ironie des Schicksals! – im übrigen ein regimetreuer Nationalsozialist und Unterzeichner des «Gelöbnisses treuester Gefolgschaft» war), ist literarisch mäßig. Dafür ist sie außerordentlich farbig und gibt dem bestens aufgelegten Sprecher Gert Westphal reichlich Gelegenheit zu glänzen.

Die den Text psychologisch auslotende Musik Schrekers weist diesen als das aus, was er im Grunde ist: ein Mann der Oper. Das 20 Minuten währende Werk, das eine Geschichte von Bosheit, verderbter Lust, Verzweiflung und Rache erzählt, erinnert in seiner dunklen musikalischen Schwüle nicht selten an Richard Strauss’ «Salomé», und das WDR-Rundfunkorchester unter der Leitung von Peter Gülke schafft es ohne entscheidende Abstriche, die irisierende Klangwelt Schrekers sinnlich zum Leben zu erwecken.

Gleiches gilt für Schrekers schon fast monumentale Vertonung des 116. Psalms, der durch Gülke, das WDR-Orchester sowie den WDR-Rundfunkchor Köln mustergültig dargestellt wird. Wenig reizvoll ist Schrekers op. 1 – nicht so sehr aufgrund der Aufnahme, sondern als Werk. Hier hört man noch sehr viel Epigonales, bisweilen hat man das Gefühl, eine verschollene Übungssymphonie des jungen Brahms zu hören.

Die zweite CD, die ebenfalls WDR-Aufnahmen Gülkes umfasst, widmet sich dem Liedkomponisten, Dichter und Arrangeur Schreker. Hier nun kann man bei allem Wohlwollen gegenüber Schreker nicht umhin, mehr Schwächen als Stärken erkennen zu müssen. Der Textdichter Schreker ist wenig innovativ und gänzlich in seiner Zeit verhaftet. Texte wie «Immer hatt’ ich noch Glück im Leben» oder «Wollte ich hadern mit Glück und Schicksal» sind nachgerade peinlich. Da ändert auch die Rezitation der Texte durch Westphal nichts. Die vorgestellten Orchesterlieder teilen diese Schwäche. Auch dass Mechthild Georgs schwerer Mezzo klanglich nicht überzeugen will und ihre Diktion oft mehr als mäßig ist, hilft nicht weiter.

Die vom CD-Label Capriccio herausgegebene Box mit Werken Schrekers verdeutlicht sowohl die Stärken des absolut zu unrecht vergessenen Komponisten als auch seine Schwächen. Insgesamt eine verdienstvolle, auch qualitätsvoll eingespielte Zusammenfassung, die Lust auf das weitere Œuvre Schrekers macht.

Die dritte CD bringt schließlich Schreker-Bearbeitungen für Klavier, die sein Schüler Ignaz Stasvogel vorgenommen hat. Pianist Kolja Lessing interpretiert die ausgesprochen gut bearbeiteten Stücke klangschön, durchsichtig und ohne jegliche Sentimentalität, die sich in der kleinen Suite «Der Geburtstag der Infantin» schnell einschleichen und den reizvollen Miniaturen den Charakter von «Salonmusik» verleihen könnte. Dabei ist Lessings Spiel keinesfalls nüchtern, sondern durchwegs engagiert. Höhepunkt dieser CD ist Stasvogels Bearbeitung von Schrekers «Kammersymphonie», die nicht nur Lessings stilsichere Herangehensweise unterstreicht, sondern auch Stasvogels Fähigkeit, die klangliche Vielfalt der Schrekerschen Orchestrationskunst kongenial auf das Klavier zu übertragen. ■

Franz Schreker: Das Weib des Intaphernes – Psalm 116 – Kammersinfonie – Lieder, Mechthild Georg, Gerd Westphal, WDR-Rundfunkchor und -orchester, Peter Gülke, Kolja Lessing, Capriccio, 3 Audio CD

.

.

.

.

Josquin Desprez: Missa Ave maris stella & Marienmotetten

.

«Josquin ist der Noten Meister»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Es war kein geringerer als Reformator Martin Luther, der die Worte schrieb, die hier als Überschrift verwendet werden. Es sind Worte der Bewunderung des einen, der auch Musiker ist, für den anderen, der nur Musiker ist. Diese Bewunderung fußt auf einer einfachen, aber dennoch vollkommen zutreffenden Begründung, die Luther seinem Leser natürlich nicht vorenthält: «Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wollen.» Während die anderen Sangmeister Luthers Ansicht nach bloße Tonsetzer sind, die sich den komplexen Regeln der Kompositionskunst unterwerfen müssen – der Wittenberger Doktor mag hier sowohl an die Vorgänger Josquins, also an Dufay und Ockeghem, als auch an seine Zeitgenossen Isaac, Obrecht oder de La Rue denken -, so ist Josquin hingegen der Herr der Kompositionskunst, die ihm lediglich als Werkzeug dient, um seine musikalischen Ideen umzusetzen.

Es war kein geringerer als Reformator Martin Luther, der die Worte schrieb, die hier als Überschrift verwendet werden. Es sind Worte der Bewunderung des einen, der auch Musiker ist, für den anderen, der nur Musiker ist. Diese Bewunderung fußt auf einer einfachen, aber dennoch vollkommen zutreffenden Begründung, die Luther seinem Leser natürlich nicht vorenthält: «Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wollen.» Während die anderen Sangmeister Luthers Ansicht nach bloße Tonsetzer sind, die sich den komplexen Regeln der Kompositionskunst unterwerfen müssen – der Wittenberger Doktor mag hier sowohl an die Vorgänger Josquins, also an Dufay und Ockeghem, als auch an seine Zeitgenossen Isaac, Obrecht oder de La Rue denken -, so ist Josquin hingegen der Herr der Kompositionskunst, die ihm lediglich als Werkzeug dient, um seine musikalischen Ideen umzusetzen.

Die Ideen, die Josquin umtrieben, waren revolutionär, besonders was das Verhältnis von Musik und Text betrifft. Hatte der Text zuvor kaum Einfluss auf die musikalische Gestalt der Komposition, so rückt er bei ihm deutlich ins Zentrum des Interesses und wird zunehmend zu dem Element, an dem sich die musikalische Gestalt orientiert, dem sie dient. Auf diese Weise tritt das «kühl Errechnete» (Werner Oehlmann) in den Hintergrund und es tritt dem Hörer eine überwältigend melodische, warme, fließende und unmittelbare Musik entgegen, deren hochartifizielle Struktur kaum wahrnehmbar ist, sodass der unbefangene Hörer zunächst glaubt, es mit ganz einfacher, ja natürlicher Musik zu tun zu haben. In Theun de Vries’ Josquin-Roman «Die Kardinalsmotette» (1960) wird das Erleben, das durch die Begegnung mit der Musik Josquins ausgelöst werden kann, trefflich beschrieben: «Im Chor vernahm ich viele Stimmen, von denen jede für sich zu singen schien, sie stiegen auf und nieder auf unsichtbaren Leitern über- und nacheinander, manchmal paarweise, manchmal kreuzten sie einander auf ihren Bahnen gleich wie Kometen und schleppeten einen langen Schweif aus Harmonien hinter sich her, schwebend hielten sie einander im Gleichgewicht und trotz der kunstvollen Verschlingungen war alles stark und durchsichtig wie ein Silbergerüst im Raum. […] Dass die Macht der Musik unbegrenzt ist, hatte ich stets mehr geahnt als gewusst; jetzt erfuhr ich es durch eigenes Erleben, ein für allemal.»

Manfred Cordes und das Ensemble Weser-Renaissance legen mit ihrer Einspielung von Marienmotetten und der «Missa Ave maris stella» aus der Feder Josquin Desprez' sowohl eine gut klingende als auch eine durchweg stimmig interpretierte Aufnahme vor, die Josquins Ausnahmestellung unter den Musikern seiner Epoche überzeugend unterstreicht.

Besonders deutlich werden die Qualitäten seines kompositorischen Idioms in den 25 Marienmotetten Josquins, von denen das Bremer Ensemble «Weser-Renaissance» unter der Leitung von Manfred Cordes, seines Zeichens Musiktheoretiker und Rektor der Hochschule für Künste Bremen, sieben Stück bei cpo eingespielt hat. Hinzu tritt die «Missa Ave maris stella». Das Ensemble «Weser-Renaissance» ist in der Alte-Musik-Szene nicht unbekannt, hat es in der Vergangenheit doch unter anderem sehr beachtliche Schütz-, Praetorius-, Lassus- und Hassler-Einspielungen vorgelegt. Doch das sich in dieser Einspielung aus acht Sängern zusammensetzende Ensemble füllt mit dieser CD keine Marktlücke und muss sich entsprechend an berühmten Ensembles messen, beispielsweise am Orlando Consort, an den Tallis Scholars, der Chapelle Royale oder am Hilliard Ensemble.

Und obgleich das keine leichte Aufgabe ist, so gelingt sie doch erfreulich gut. Zum einen gefällt der Klang der Aufnahme. Im leichten Hall der Bassumer Stiftskirche entwickeln die Sänger einen warmen, tragenden und körpervollen Ton, nicht zu scharf in den hohen Lagen des Diskants, weich in den Unterstimmen, wenngleich aus diesem Grund nicht immer konsequent durchsichtig. Doch gerade das Weiche ist es, was den spezifisch menschlichen Ton dieser Musik, die ja in keinem Fall unnahbar klingen darf, unterstreicht. Hinzu treten die hohe gestalterische Sicherheit und die interpretatorische Solidität von Cordes und seinem Ensemble, die dafür sorgen, dass der Hörer keinen Moment daran zweifelt, dass diese Kompositionen den Anspruch haben, den vertonten Text auszuloten. Ganz herrlich gelingt das dem Ensemble beispielsweise im berühmten «Ave Maria, gratia plena» à 4, das man bei keinem der anderen oben angeführten Ensembles inniger zu hören bekommt. Gleiches gilt für die tadellos gestaltete Kombinationsmotette «Virgo salutiferi», deren himmlischer Cantus firmus («Ave maria, gratia plena») hier eben jene silbrige Qualität besitzt, von der de Vries spricht. Lediglich Manfred Cordes’ Entscheidung, die «Miss Ave maris stella» nicht am Stück, sondern satzweise von den anderen Marienmotetten unterbrochen musizieren zu lassen, befremdet. Sicher, so erhält die CD einen imaginären Rahmen, die Motetten werden mehr oder minder zum Oridinarium in Bezug gesetzt, aber überzeugend und vor allem nötig war das nicht. ●

Josquin Desprez: Missa Ave maris stella / Marienmotetten, Weser-Renaissance / Manfred Cordes, Audio CD, CPO 2011

.

.

.

Steve Reich: «WTC 9/11» (Kronos Quartet)

.

«One of the towers just in flames»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Das Attentat auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 war die Initialkatastrophe des neuen Jahrtausends. Es ist kaum möglich, die Bilder der beiden brennenden und zerstörten Türme aus dem Gedächtnis zu verbannen, die Bilder der Männer und Frauen, die Hand in Hand aus den brennenden Gebäuden sprangen, der Feuerwehrleute, die staubbedeckt bis zur Erschöpfung nach Überlebenden suchten. Kann man dem mit einem Kunstwerk, einem Stück Musik begegnen?

Das Attentat auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 war die Initialkatastrophe des neuen Jahrtausends. Es ist kaum möglich, die Bilder der beiden brennenden und zerstörten Türme aus dem Gedächtnis zu verbannen, die Bilder der Männer und Frauen, die Hand in Hand aus den brennenden Gebäuden sprangen, der Feuerwehrleute, die staubbedeckt bis zur Erschöpfung nach Überlebenden suchten. Kann man dem mit einem Kunstwerk, einem Stück Musik begegnen?

Der amerikanische Komponist Steve Reich hat es versucht – und es ist ein kurzes, aber höchst intensives Werk dabei herausgekommen, das «WTC 9/11» heißt und nun beim Label Nonesuch auf CD erschienen ist. Bei dem Werk handelt es sich um eine Auftragsarbeit für das Kronos-Quartet, das auch die Einspielung übernommen hat. «WTC 9/11» ist ein Opus für drei Streichquartette, von denen zwei im Vorfeld aufgezeichnet wurden und eines live spielt. Hinzu treten im Vorfeld aufgezeichnete Stimmen. Das Werk ist kurz, knapp 16 Minuten dauernd.

Die Sätze haben unterschiedliche Bezüge zum Anschlag. So bringt der erste Satz («9/11») Tonaufzeichnungen des NORAD (North American Aerospace Defense Command) und des FDNY (New York Fire Department), die während des Attentats mitgeschnitten wurden. Der zweite Satz («2010») bringt Tonaufzeichnungen aus Gesprächen mit Augenzeugen, die sich im Jahre 2010 an die Katastrophe erinnern. Der dritte («WTC») kombiniert Erinnerungen von jüdischen Frauen, die monatelang im Medical Examiner’s Office in New York saßen, um dort – der jüdischen Tradition folgend – während der Shmira Psalmen und Passagen aus der Bibel zu sprechen, mit Gesängen eines Kantors aus einer der großen Synagogen New Yorks.

Die Musik selbst nutzt durchweg erkennbare Stilmittel. So verlängert Reich die Vokale des gesprochenen Textes, was einen gewissen Verfremdungseffekt hat, eines der Quartette spielt ununterbrochen Tonwiederholungen, die wie ein ständiges Warnsignal die ersten beiden Sätze durchziehen. Eines der anderen Quartette orientiert sich an der Sprachmelodie der aufgezeichneten Stimmen, stützt diese und zieht Material daraus. Das ist sehr intensive Musik, die die Anspannung und die Angst derjenigen Menschen, deren Stimmen der Hörer begegnet, eindringlich transportiert.

Der zweite Satz beginnt zunächst mit Stimmen vor einem rauschend-brummenden Cluster, bevor die Tonwiederholungen wieder einsetzen, und zwar gerade in jenem Moment, da bei den sprechenden Personen die übermächtige Erinnerung an die Ereignisse wieder einsetzt («the first plane went straight into the building»). Das ist schon eindruckvoll, wie Reich durch die stilistischen Verbindungen des ersten und zweiten Satzes zeigt, wie der Moment des Erinnerns das Geschehen in seiner gänzlichen Gefühlsintensität augenblicklich aktualisiert. Bei Reich – das wird ganz deutlich – ist auch im Jahre 2010 immer noch 9/11.

Erst im letzten Satz wandelt sich das musikalische Geschehen. Die nervösen Tonwiederholungen enden und das Werk nimmt den Charakter eines altertümlichen Klageliedes an, in das sich die biblischen Gesänge des Kantors wie von selbst hineinfinden: «Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!», und: «Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe.»

WTC – das bedeutet für Reich auch «World To Come», und so scheint der Satz und mit ihm das Werk zunächst noch einen tröstlichen Ausgang zu finden. Und doch: die letzten Minuten gehören einem Sprecher, der auf etwas anders hinweist: «The world to come, I don’t really know what that means, and there’s the world right here.» In dieser Montage zeigt sich nicht nur die Unbegreiflichkeit der «world to come», deren Tröstlichkeit nicht mehr unbedingt für jeden valide ist, sondern auch die Tatsache, dass wir täglich mit den Geschehnissen der «world right here», mit Ereignissen wie dem Anschlag vom 11. September konfrontiert werden und in dieser gegenwärtigen Welt mit der Gefahr solcher Katastrophen weiterleben müssen. Konsequenterweise kehrt Reich dann auch musikalisch zum Anfang des Werkes zurück und lässt in den letzten Sekunden erneut den Warnton erklingen – leiser ist er wohl, aber er ist immer noch da.

Steve Reichs kompositorische Auseinandersetzung mit den New Yorker Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist durchweg gelungen: «WTC 9/11» ist ein höchst intensives Musikstück, das gedanklich wie musikalisch dicht ist und die Intensität der Ereignisse für die Augenzeugen ausgesprochen plastisch präsentiert. Lediglich die Kopplung mit den «Dance Patterns» und dem «Mallett Quartet» wirkt unangemessen.

Wenig passend hingegen scheint mit die Kombination dieses durchweg außergewöhnlichen Werkes mit dem «Mallet Quartet» (2009) für Vibraphone und Marimbas, glänzend gespielt vom Ensemble Sō Percussion, und dem kurzen Stück «Dance Patterns» aus dem Jahre 2002. Nichts gegen die Stücke an sich: das ist sehr rhythmusbetonte, gut klingende, schnelle, spielerische, nicht selten jazzige Musik, die fraglos ins Ohr geht. Was sie hier aber soll, wird nicht deutlich. Nach der Intensität von «WTC 9/11» ist diese Musik an dieser Stelle überflüssig; man hat den Eindruck, die CD sei einfach noch auf eine Gesamtspielzeit von ohnehin schmalen 36 Minuten gestreckt worden. Dabei hätten die rund 16 Minuten Spielzeit des «WTC 9/11» vollkommen gereicht… ■

Steve Reich, WTC 9/11 – Kronos Quartet, Audio CD, Nonesuch 2011

.

.

.

Alan Hovhaness: Exile-Symphony (Boston Modern Orchestra Project)

.

«Ich komponiere, weil ich komponieren muss»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

«Ich kann diese billige Ghetto-Musik nicht hören». Das ist starker Tobak und nichts Geringeres als eine wahrlich vernichtende Kritik, zumal sie nicht von irgend jemandem stammt, sondern von Leonard Bernstein. Ziel des Spottes war die erste Symphonie des Tanglewood-Stipendiaten Alan Hovhaness, der 1911 als Alan Vaness Chakmakjian geboren wurde. Doch Bernstein war nicht der einzige Komponist in Tanglewood, der nichts mit der Musik des jungen Amerikaners armenisch-schottisch Herkunft anfangen konnte. Auch Aaron Copland lehnte seine Musik strikt ab. Gleiches gilt für Vigil Thomson.

«Ich kann diese billige Ghetto-Musik nicht hören». Das ist starker Tobak und nichts Geringeres als eine wahrlich vernichtende Kritik, zumal sie nicht von irgend jemandem stammt, sondern von Leonard Bernstein. Ziel des Spottes war die erste Symphonie des Tanglewood-Stipendiaten Alan Hovhaness, der 1911 als Alan Vaness Chakmakjian geboren wurde. Doch Bernstein war nicht der einzige Komponist in Tanglewood, der nichts mit der Musik des jungen Amerikaners armenisch-schottisch Herkunft anfangen konnte. Auch Aaron Copland lehnte seine Musik strikt ab. Gleiches gilt für Vigil Thomson.

Die Ablehnung dreier einflussreicher Männer der amerikanischen Musikwelt mag ein Grund dafür sein, dass Hovhaness’ Musik auch in Europa so gut wie unbekannt geblieben und so gut wie nie im Konzertsaal zu erleben ist. Ein anderes Moment, das dazu geführt hat, in den Kreisen der europäischen E-Musik peinlich berührt und mit einem Anflug an Schamesröte standhaft an Hovhaness vorbeizublicken, ist die schlecht zu leugnende Tatsache, dass seine musikalische Sprache schnell so klingen kann wie esoterisch angehauchte, an asiatischen Klängen orientierte Entspannungsmusik. Räucherstäbchen, Mantras, «Om» und Hovhaness als stimmungsvoller Soundtrack. Derlei kann man sich, beschäftigt man sich nicht weiter mit Philosophie und Œuvre des Komponisten, schon schnell als Meinung und endgültiges Urteil zurechtlegen. Spätestens jedoch, wenn der Hörer dann noch über eines der populärsten Werke des Komponisten stolpert, das pünktlich zu Beginn der Heydays der New-Age-Bewegung in den USA im Jahre 1970 erschien und den verdächtigen Titel «And God Created Great Whales» trägt, ist das letzte Quentchen Offenheit gegenüber Hovhaness dahin. Denn wenn einer hingeht und auf Tonband gebannte Walgesänge in einer klasssichen Komposition unterbringt, so kann man doch wohl kaum noch von einer ernstzunehmenden Komposition eines ernstzunehmenden Komponisten reden, oder?

Doch, man kann. Denn wendet man sich weg vom allzu einfachen Esoterik-Vorwurf, so kann man in Hovhaness Kompositionen, die in ihrer Art vollkommen individuell sind, einen Kontrapunkt zu der akademisch arrivierten Musik seiner Zeit (Copland, Bernstein) erkennen. Denn brachte Amerika auf der einen Seite den Intellekt fokussierende seriell orientierte Komponisten hervor, so gab es mit Hovhaness auf der anderen Seite einen naturverbunden Mystizismus, der aus der Überzeugung des Komponisten hervorging, dass die technisierte Gegenwart die Seele des Menschen zerstört habe und der Künstler dabei helfen müsse, die Menschheit spirituell zu erneuern.

Das erkannten dann schließlich auch eine Reihe anderer Künstler wie beispielsweise John Cage, Martha Graham, Leopold Stokowski und Fritz Reiner, die Hovhaness unterstützten. Dieses Jahr wäre er, der schließlich doch zu einem der großen alten Männer der ameriakanischen Musikszene aufstieg, einhundert Jahre alt geworden. Europa hat davon kaum Notiz genommen und auch der CD-Markt hat nicht allzuviel zu diesem Ereignis produziert.

Eine löbliche Ausnahme ist eine Produktion des Labels BMOP Sound, dem Hauslabel des «Boston Modern Orchestra Project», einem der führenden amerikanischen Orchester im Sektor der neuen Musik. Gründer und Dirigent Gil Rose hat sich zum Hovhaness-Jahr nicht lumpen lassen und eine Reihe von Werken des Komponisten auf einer CD neu eingespielt, die vorwiegend aus dessen früher Phase stammen. Das früheste ist der 1933 entstandene «Song of the Sea», und man darf glücklich darüber sein, dass dieses zweiteilige Stück für Klavier und Streichorchester nicht jener großen Vernichtung von Frühwerken anheim gefallen ist, die Hovhaness zwischen 1930 und 1940 durchgeführt hat. Es präsentiert einen Komponisten mit Sinn für große, unmittelbar verständliche melodische Bögen und sinnliche Klangfarben, einen Nachfolger Sibelius’ und Verwandten Vaughan Williams – einen späten Spätestromatiker also.

Dieser kaum sechs Minuten währenden Miniatur mit dem herrlich aufspielenden BMPO unter Rose und einem höchst delikat gestaltenden John McDonald am Klavier folgt die 1936 entstandene erste Symphonie, die den Beinamen «Exile» führt. Das 1939 in England vom BBC Orchestra unter der Leitung von Leslie Heward uraufgeführte Werk gedenkt des Völkermorders an den Armeniern im Umkreis der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Höchst eindrucksvoll erhebt sich im ersten Satz (Andante espressivo – Allegro) über einer Ostinato-Figur eine orientalisch angehauchte klagende Klarinettenmeldie, die weiter durch die einzelnen Holzbläsergruppen wandert, wobei sie immer wieder einmal durch «heroische» Fanfaren unterbrochen wird. Plötzlich brechen nervöse Streicher in die feierliche Klage herein, die Stimmung ändert sich: kriegerische Nervosität kommt auf. Das ist wahrlich nicht schlecht gemacht, weder was Meldodieführung, Instrumentation noch was die Dramaturgie des Satzes angeht. Ganz besonders begeistert die Spielkultur des BMPO, das minutiös jenen Wunsch umsetzt den Hohvaness einmal in einem Interview gegenüber Bruce Diffie geäußert hat: Er wolle keinen Klangbrei, sondern dass man jeden Ton der Komposition höre. Besser als hier geschehen ist, kann man das kaum umsetzen. Herrlich auch der an mittelalterliche Tanzweisen erinnernde Ton des zweiten Satzes (Grazioso), der die ruhige Stimmung des vorangegangenen Andante espressivo wieder aufgreift.

Im dritten Satz, der bisweilen als «Triumph» bezeichnet wird, kehren die kriegerischen Fanfaren des ersten Satzes ebenso wieder, wie die nervöse Ostinato-Figur der Streicher, jetzt jedoch eingebettet in eine wiederum altertümlich anmutende Choralmelodie, die das Werk zu einem hymnischen Abschluss bringt. In einer seiner Bewerbungen für ein Stipendium der Guggenheim-Stiftung schreibt Hovhaness 1941: «Ich schlage vor, einen heroischen und monumentalen Kompositionsstil zu schaffen, der einfach genug ist, um jeden Menschen zu inspirieren, frei von Modeerscheinungen, Manierismus und falscher Bildung, dafür direkt, ehrlich und immer ursprünglich, aber nie unnatürlich.» Die «Exile Symphony» hat dieses Programm bereits fünf Jahre zuvor umgesetzt.

Im Hovhaness-Jahr präsentiert das Boston Modern Orchestra Project unter der Leitung von Gil Rose einen interessanten Einblick in das Frühwerk des hierzulande zu wenig bekannten Komponisten Alan Hovhaness. Neben einer eindringlichen Wiedergabe der «Exile Symphony» und der drei «Armenian Rhapsodies» präsentiert diese CD erstmals das hörenswerte «Concerto for Soprano Saxophone and Strings». Ein gelungenes Plädoyer für einen nicht selten missverstandenen Komponisten.

An die armenische Thematik schließen die 1944 entstandenen drei «Armenian Rhapsodies» an. Das musikalische Material zu diesen kurzen Orchesterstücken stammt aus Hovhaness’ Zeit als Organist der St. James Armenian Apostolic Church in Watertown. Tatsächlich sind die drei Rhapsodien zusammen genommen ein Panoptikum armenischer Folklore und Sakralmusik. Da hört man lebhafte Tänze, ernsten Hymnen und untröstliche Weisen, allesamt für Streicher gesetzt, wobei an Intensität besonders die tief empfundene, klagende dritte Rhapsodie hervorsticht.

Schließlich wird die CD abgerundet durch das späte Konzert für Sopransaxophon und Streichorchester aus dem Jahre 1988, das – obgleich es ausgesprochen schön musiziert wird (hervorragend: Kenneth Radnowsky am Saxophon) – in dieser Zusammenstellung ein wenig fehl am Platze wirkt. Denn obwohl Hovhaness einmal sagte, man könne seine späten von seinen frühen Kompositionen im Grunde nicht unterscheiden, so ist das doch nicht ganz richtig, und das Konzert für Sopransaxophon ist dafür ein gutes Beispiel: Obschon Hovhaness auch hier die kompositorischen Elemente seiner Frühzeit nutzt, so tritt in der Melodik der armenische Tonfall zurück und ein sphärenhaftes Idiom, das seit der zweiten Symphony (Mysterious Mountain, 1955) Hovhaness’ Markenzeichen geworden war, dominiert. Zudem begegnet man traditionalistischen musikalischen Konventionen. Im ersten und letzten Satz begegnen wir gar der Fuge (Hovhaness war lebenslang ein großer Bewunderer der Bach’schen «Kunst der Fuge»), im zweiten einem entzückenden langsamen Walzer und schließlich einem Abschnitt, der wie eine Hommage an die Wiener Klassik anmutet. Und doch: Schön ist es in jedem Fall, das Werk nun überhaupt in einer Einspielung vorliegen zu haben. ■

Alan Hovhaness, Exile-Symphony – Boston Modern Orchestra Project, Audio-CD, BMOP/sound 2011

.

.

.

Gustav Mahler: «Sinfonie Nr. 3 in d-moll» (Jonathan Nott)

.

Solides Interpretieren, aber ohne Leidenschaft

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

«Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.

«Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.

Ein anderer Zusammenhalt wird durch die inhaltliche Grundidee des Werkes gegeben. Mahler will mit seiner Symphonie ein Spiegelbild der Welt schaffen: «Nun denke Dir ein so großes Werk, in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt – man ist, sozusagen, selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt.» Diese aus dem Arbeitssommer 1896 an seine Geliebte Anna von Mildenburg gerichteten Zeilen zeigen, dass sich Mahler zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Schöpfer seines Kunstwerkes verstand, sondern als Teil des großen Ganzen, als Esoteriker, als Medium in einem rekreativen universellen Prozess. Und eben jener Prozess sollte durch die dritte Symphonie in Kunst gegossen werden.

Damit der Prozess der parallelen Neu- und Wiederschaffung der Welt für den Hörer durchschaubar wird, stellt Mahler den einzelnen Sätzen zunächst Titel voran und gibt während der Kompositionen immer wieder ausführliche Deutungsansätze preis. Der grundsätzliche Aufbau ist klar. Das Werk ist «eine in allen Stufen der Enwicklung in schrittweiser Steigerung umfassende musikalische Dichtung. Es beginnt mit der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes», schreibt der Komponist und präzisiert diese «Stufenleiter» folgendermaßen: 1. Satz: «Einleitung: Pan erwacht/folgt sogleich/Nro. I Der Sommer marschiert ein/(,Bacchuszug‘)»; 2. Satz «Was mir die Blumen ([Nachtrag]: auf der Wiesen) erzählen»; 3. Satz «Was mir die Thiere/im Walde/erzählen»; 4. Satz «Was mir der Mensch erzählt»; 5. Satz «Was mir die Engel erzählen»; 6. Satz «Was mir die Liebe erzählt».

Diese im Autograph vermerkten Satzbezeichnungen hat Mahler allerdings wieder verworfen, wohl wissend, dass sie für die Kritik ein gefundenes Fressen sein würden. Und recht hatte er; Bis heute macht die Vorstellung, dass Mahler hier eine in der (göttlichen) Liebe gipfelnde Kosmologie entworfen haben könnte, vielen Exegeten Schwierigkeiten. Schließlich wird Mahlers Werk gern von hinten her verstanden, also von der Neunten bis zur Vierten rückwärts, und da entpuppt sich der Komponist ja eher als Meister der Bruchs, des Risses, der sich durch die Conditio humana zieht. Und dann in der Dritten so ein süßlich-seliges, ja «affirmatives» Ende, so ein verklärend-hymnischer Ausblick? Vielen Hörern erscheint dies als peinliches Scheitern auf hohem Niveau. Man möchte am liebsten wegobjektivieren, was durchaus subjektiv gemeint ist, und zwar so, wie es Hans Heinrich Eggebrecht in seinem Mahler-Buch so trefflich formuliert: Laut Eggebrecht ist das Wort «mir» innerhalb der Satzbezeichnungen das für das Verständnis des Werkes entscheidende, denn durch dieses wird deutlich, dass «das Ich des Komponisten, sein subjektives Empfindungsleben, zum Medium der Erzählung objektiviert ist: Was die Musik mitteilt, ist das durch ein Ich hindurchgegangene Sich-Erzählen der Welt – […].»

Doch heute begegnet der Hörer der Dritten nicht mehr über die Titel; Wir wissen zwar, dass es sie gab, müssen aber eigenständig zu einem Verständnis finden. Tatsächlich darf vermutet werden, dass Mahler auch während der Komposition seiner späteren Werke Titel im Kopf herumspukten, die er uns aber vorenthält, wie er abermals Natalie Bauer-Lechner während der Arbeit an der Vierten verrät: «Von einer Benennung des Werkes in den einzelnen Sätzen, wie in früheren Zeiten, will Mahler nichts mehr wissen. ‚Ich wüßte mir wohl die schönsten Namen dafür, doch werde ich sie den Trotteln von Richtenden und Hörenden nicht verraten, daß sie sie mir wieder aufs albernste verstehen und verdrehen.»

Nun hat sich einer der gegenwärtig interessantesten Mahler-Dirigenten daran gemacht, seine Deutung dieses in vieler Hinsicht problematischen Kolosses vozulegen. Jonathan Notts Einspielungen der zweiten und besonders der neunten Sinfonie Mahlers mit den Bamberger Symphonikern haben in letzter Zeit Furore gemacht, und so ist die Erwartungshaltung hoch. Konnte er sich mit diesen Einspielungen durchaus mit den in Legion vorliegenden Mahler-Deutungen messen, so haben doch auch bei der Dritten viele namhaften Kollegen Exzeptionelles vorgelegt, denen gegenüber es sich zu positionieren galt. Von Adrian Boult, über Horenstein, Bernstein, Kegel, Abbado bis hin zu Michael Tilson Thomas und Semyon Bychkov: Mahlers Dritte ist einer der Messlatten in jeder Diskographie, auch in jener Jonathan Notts – eine Messlatte, die in diesem Fall zu hoch lag. Jonathan Notts Einspielung mit den Bamberger Symphonikern, die hier von der Bayerischen Staatsphilharmonie unterstützt werden, ist keine Offenbarung. Tatsächlich ist sie über weite Strecken solide, aber eben auch durchnittlich, bisweilen sogar uninteressant, ja langweilig.

Jonathan Notts Deutung der dritten Sinfonie Mahlers ist solide, aber nicht exzeptionell. An die Einspielungen der Zweiten und der Neunten reicht sie mit Abstand nicht heran. Die Stärken der Aufnahme liegen in den Vokalsätzen und im melodiösen Adagio. Insgesamt eine leider eher blasse Interpretation.

Das Hauptproblem der Aufnahme ist die «Erste Abteilung», also der mit 872 Takten gigantische Kopfsatz des Werkes, denn Nott und dem Orchester gelingt es im Ganzen nicht, die Innenspannung des Satzes herzustellen. Nach der forschen Hornfanfare des Anfangs beginnt Nott bereits zu bremsen, sodass die Musik nicht in ihren Fluss findet. Die ganze Exposition wirkt so, als würde das Werk stillstehen. Pausen – und derer gibt es reichlich – werden nicht spannungsvoll überbrückt bzw. mitmusiziert, wodurch immer wieder eigentümliche Leerräume entstehen, die so wirken, als hätte das Orchester komplett aufgehört zu musizieren und wäre in die Kantine gegangen. Abschiedssinfonie bei Mahler also?

Nun, später, wenn Mahler einen Marsch gegen den nächsten setzt, wenn das Organisch-Mäandernde des Satzes einsetzt, dann gewinnt die Darstellung an Esprit. Letzterer fehlt aber auch oft in der Datailarbeit. Phrasen werden nicht auf einen Punkt hin musiziert, vieles klingt erstaunlich fade. Auch die Binnensätze zeichnen sich durch eine gewisse Einfallslosigkeit in der Gestaltung des Details aus. Da kann man das hervortretende Trompetenmotiv am Ende des zweiten Satzes kaum hören, und die Flügelhorn-Episoden des dritten Satzes dürften einiges mehr an süßem Sentiment haben.

Das ist alles nicht wirklich mangelhaft musiziert, aber eben nur lauwarm und nicht mit der für eine amibitionerte Mahler-Aufnahme notwendigen Leidenschaft. Recht schön gelingen die beiden Vokalsätze, wobei besonders Mihoko Fujimuras heller und leicht geführter Alt gefällt. Auch den besten Altistinnen macht «Zarathustras Nachtwandlerlied» bisweilen Schwierigkeiten: oft wird gedrückt und mit zu großem Ton oder zu viel Vibrato Audruck geheischt: Fujimura hingegen schwebt förmlich durch den Satz, was dessen Mystizismus hervorragend bekommt. Leider neigt sie dazu, zischende Schlusslaute wegzulassen, sodass der Text bisweilen sinnentleert klingt (immer wieder: «Oh Men….» statt «Oh Mensch»).

Gut gelingt auch das «Bimmbammbaumeln» des Chorsatzes, der gestalterisch bei den Knaben des Bamberger Domchors und den Damen der Bamberger Symphoniker in guten Händen ist. Das (oft kritisierte) große Schluss-Adagio dann ist wohl der am überzeugendesten gestaltete der reinen Orchestersätze. ▀

Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 3, Bamberger Symphoniker, Bayerische Staatsphilharmonie, Mihoko Fujimura, Jonathan Nott, Tudor 7170

.

.

.

.

Richard Strauss: «Arabella» (George Solti)

.

Klassische Aufnahme eines missverstandenen Werkes

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Richard Strauss’ Oper «Arabella» hatte es nie so richtig leicht. Man sah das Werk, das die letzte Zusammenarbeit des Komponisten mit Hugo von Hofmannsthal sein sollte, als lauen Aufguss des «Rosenkavaliers» und müden Versuch, an den Erfolg desselben anzuschließen. Schließlich fühlte sich Strauss 1927 nach der Komposition der ästhetizistischen und antikisierenden «Ägyptischen Helena» vollkommen «abgebrannt» und forderte seinen kongenialen Librettisten dazu auf, die Vorlage für eine heitere Spieloper zu liefern – und legte ihm nahe: «Es darf sogar ein zweiter Rosenkavalier sein…», schließlich habe er «in diesem Stimmungsgebiet noch nicht [sein] Letztes gesagt.» Hofmannsthal beginnt mit der Arbeit. Er verschmelzt den Stoff seiner bereits 1910 entstandenen Novelle «Lucidor – Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie» mit dem 1924 wieder ins Schubfach gelegten Komödienentwurf «Der Fiaker als Marquis» zum Libretto der «Arabella», wobei er Strauss, der sich ganz auf einen zweiten «Rosenkavalier» einschießt, erläutert, dass er diesen nicht bekommen wird, denn «der Ton der ‚Arabella’ wieder unterscheidet sich sehr von dem des ‚Rosenkavalier’. Es ist beidemal Wien – aber welch ein Unterschied liegt dazwischen – ein volles Jahrhundert! Das Wien unter Maria Theresia – und das Wien von 1866. […] Die Atmosphäre der ‚Arabella’ […] ist gewöhnlicher. Dem ganzen zweifelhaften Milieu dieses kassierten Rittmeisters Waldner haftet etwas Ordinäres an, ein ganz ordinäres und gefährliches Wien umgibt diese Figuren […].»

Richard Strauss’ Oper «Arabella» hatte es nie so richtig leicht. Man sah das Werk, das die letzte Zusammenarbeit des Komponisten mit Hugo von Hofmannsthal sein sollte, als lauen Aufguss des «Rosenkavaliers» und müden Versuch, an den Erfolg desselben anzuschließen. Schließlich fühlte sich Strauss 1927 nach der Komposition der ästhetizistischen und antikisierenden «Ägyptischen Helena» vollkommen «abgebrannt» und forderte seinen kongenialen Librettisten dazu auf, die Vorlage für eine heitere Spieloper zu liefern – und legte ihm nahe: «Es darf sogar ein zweiter Rosenkavalier sein…», schließlich habe er «in diesem Stimmungsgebiet noch nicht [sein] Letztes gesagt.» Hofmannsthal beginnt mit der Arbeit. Er verschmelzt den Stoff seiner bereits 1910 entstandenen Novelle «Lucidor – Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie» mit dem 1924 wieder ins Schubfach gelegten Komödienentwurf «Der Fiaker als Marquis» zum Libretto der «Arabella», wobei er Strauss, der sich ganz auf einen zweiten «Rosenkavalier» einschießt, erläutert, dass er diesen nicht bekommen wird, denn «der Ton der ‚Arabella’ wieder unterscheidet sich sehr von dem des ‚Rosenkavalier’. Es ist beidemal Wien – aber welch ein Unterschied liegt dazwischen – ein volles Jahrhundert! Das Wien unter Maria Theresia – und das Wien von 1866. […] Die Atmosphäre der ‚Arabella’ […] ist gewöhnlicher. Dem ganzen zweifelhaften Milieu dieses kassierten Rittmeisters Waldner haftet etwas Ordinäres an, ein ganz ordinäres und gefährliches Wien umgibt diese Figuren […].»

Das Werk also, dem man aufgrund der Strauss’schen Initialidee vom zweiten «Rosenkavalier» noch heute vorwirft, es sei ein Abklatsch, überziehe das humorige Metier, neige schon ein wenig zu sehr ins Land der ewig-lächelnden Operette und sei im Grunde zu seicht und substanzlos, dieses Werk war von Seiten Hofmannsthals vollkommen anders intendiert. Tatsächlich ist die Geschichte um die verarmte Grafentochter aus dem Wien der 1860er Jahre keine platte «Boy-meets-girl»-Story à la Courths-Mahler. Sicher, Hofmannsthals Libretto hat Schwächen. Der erste Akt ist zu lang, so dass auch Strauss Mühe hat, ihn durchgehend griffig und einfallreich zu gestalten. Die doppelte Liebesgeschichte überrascht nicht, schließlich hat dergleichen auch schon ein Shakespeare vorgelegt. Der Verlauf der Handlung ist furchtbar absehbar.

Und doch: Hofmannsthal gelingt eine abgründige Wiener Gesellschaftsstudie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, auf deren Folie die Liebesgeschichte der Arbella und ihrer Schwester Zdenka nur scheinbar harmlos dahinschwebt. Tatsächlich werden durch die Liebesgeschichte jedoch ganz andere Themen offenbar: Es geht in «Arabella» letztlich um Macht, Geld, Käuflichkeit, Sexualität, Unterdrückung und Unterwerfung. Blickt man aus dieser Persepektive auf die «Arabella», so offenbart sich ein Werk, das nicht einfach auf der durch melodiöse «Walzerseligkeit» ausgelösten Erfolgswoge mitschwimmen, sondern die dunklen Geheimnisse thematisieren will, die nur ein ganz kleines Stück unter der glänzenden Wiener Welt jener Jahre lauerten. Nicht umsonst spielt Hofmannsthals Oper im Fasching – zu jener Zeit also, in der nichts das ist, was es scheint.

Eine der wahrlich großen Aufnahmen jenes oft missverstandenen Werkes entstand im Jahre 1957 unter der Leitung von George Solti, der für dieses Projekt erstmals mit den Wiener Philharmonikern zusammentraf. Groß ist diese Einspielung aufgrund einer ganzen Reihe von Umständen. Zum einen ist sie von historischer Bedeutung, weil sie der Auftakt zu einer Reihe von fulminanten Opern-Aufnahmen darstellt, die Solti und die Wiener in Folge gemeinsam produzierten. Zweitens ist die Besetzung mehr als luxuriös. Lisa Della Casa ist vielleicht die Arabella des 20. Jahrhunderterts; kein Wunder, dass man sie bald die «Arabellissima» nannte, hat man doch selten ein stimmigeres Rollenportrait gehört. Ihre Fähigkeit, dem mädchenhaften «in der Schwebe sein» Arabellas Plastizität zu verleihen, ist ebenso außergewöhnlich wie die Süßigkeit der Überzeugung, mit der sie sich dem «richtigen» Mann (Mandryka) unterwirft, der «auf Zeit und Ewigkeit» ihr «Gebieter» sein wird.

Ebenso schlüssig, wie Della Casa den Entwicklungsprozess der Arabella von der etwas flatterhaften Arabella zur bürgerlichen Ehefrau Schiller’scher Manier darstellt, legt Hilde Güden die Zdenka an. Das Changieren in den ersten beiden Akten zwischen der (aufgezwungenen) Hosenrolle des Zdenko und der sich stark in ihr regenden Weiblichkeit der Zdenka ist für jede Darstellerin ein Drahtseilakt, den die Gueden bestens bewältigt, um die Figur im letzten Akt zu einer Arabella in nichts nachstehenden Schönheit aufblühen zu lassen.

Georg Soltis Einspielung der «Arabella» von Richard Strauß aus dem Jahre 1957 ist ein Meilenstein der Diskographie und mit Lisa Della Casa, Hilde Güden und George London ideal besetzt. Sie zeigt die thematische Vielschichtigkeit des mit Voruteilen belasteten und eher vernachlässigten Werkes bestechend auf.

George London gibt einen virilen Mandryka, jeder Zoll ein «echter Mann», der nicht nur über finanzielle Potenz zu verfügen scheint. London liegt die emotionale Bandbreite dieser Rolle – bei deren Anlage Strauss sich weidlich an dem den Ungarn gern zugesprochene Klischee vom «Himmelhoch-jauchzend-zum-Tode-betrübt» bedient hat – ganz ausgesprochen, und es zeigt sich seine Meisterschaft in der Gestaltung komplexer Figuren. Anton Dermota (Matteo) ist der ideale verzweifele junge Held. Gekrönt wird das Ganze von Otto Edelmanns Grafen Waldner, dessen zweifelhafte Integrität als Familienoberhaupt und Hallodritum der Edelmannschen komödiantischen Ader bestens liegt.

Schießlich zeigt die Einspielung, dass es Solti eben nicht nur um den oberflächlichen Gehalt des Werkes geht, sondern auch um dessen psychologische und musikalische Tiefenstruktur. Solti und die ganz exquisit spielenden Wiener Philharmoniker genießen nicht nur die Süffigkeit der Partitur, sondern durchleuchten das enge Geflecht aus Leitmotiven und Selbstzitaten, machen Bezüge deutlich, leisten beste Charakterisierungsarbeit und sind bei aller Üppigkeit stets auf Transpanzenz bedacht. ▀

Richard Strauss, Arabella, Doppel-CD, Wiener Philharmoniker – George Solti, Documents (Music Alliance Membran) / ADD

.

.

.

.

Franz Liszt: «Dante Sinfonie» (Martin Haselböck)

.

Spannender interpretatorischer Zugriff

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

«Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».

«Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».

Liszt hatte sich bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts intensiv mit Dantes «Göttlicher Komödie» beschäftigt. Kurz bevor er 1848 endgültig nach Weimar ging, hatte er bereits erste Ideen zu einer Sinfonie nach Dante notiert. 1849 liegt dann die «Dante-Sonate» vor, die allerdings erst 1861 publiziert wird. 1855 geht Liszt direkt nach Abschluss der «Faust-Symphonie» an die Komposition der «Dante-Symphonie» und schließt diese wohl ein Jahr später ab. Die Uraufführung findet am 7. Oktober 1857 unter Leitung des Komponisten in Dresden statt und fällt durch. Liszt ist sich bewusst, dass er das Werk nicht intensiv genug geprobt hatte und sieht das Positive im Negativen: «Die Dresdner Aufführung war mir notwendig, um darüber zur Objektivität zu gelangen. Solange man nur mit dem toten Papier zu tun hat, verschreibt man sich leicht. Musik verlangt nach Klang und Wiederklang!»

Der ursprüngliche Gedanke Liszts war es, eine dreiteilige Symphonie zu schreiben, wobei jeder Teil einen Abschnitt der «Göttlichen Komödie» Dantes reflektieren sollte. Im Juni 1855 schrieb er an Anton Rubinstein, dass die beiden ersten Sätze «L’Enfer» und «La Purgatoire» rein instrumental gestaltet werden würden, dass im Schlussteil «Le Paradis» dann allerdings noch ein Chor hinzutritt. Ebenso würde eine Windmaschine zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollten unter Zuhilfenahme der gerade von Daguerre entwickelten Diorama-Technik während der Aufführung Dante-Illustrationen von Bonaventura Genelli in den Aufführungsraum projiziert werden. Doch weder die Windmaschine noch die Projektionen waren in Dresden zu hören bzw. zu sehen. Aber auch die Struktur des Werkes änderte Liszt vor der Uraufführung. Er korrespondiert zur Enstehungszeit auch mit Richard Wagner, dem späteren Widmungsträger des Werkes, über dessen Aufbau. Doch während Wagner keinen Zweifel daran hat, dass Liszt die ersten beiden Teile trefflich gelingen würden, so wies er ihn darauf hin, dass in seinen Augen eine musikalische Schilderung des Paradieses nicht möglich wäre, ja dass schon Dantes Dichtung eben im «Paradies» am schwächsten sei. Als Konsequenz dieser Kritik ließ Liszt die Dreiteiligkeit des Werkes zwar fallen, fügte allerdings in diesem Zuge an das «Purgatorio» noch ein von einem Frauenchor gesungenes «Magnificat» an, dessen ätherischer Gestus zwar auf das Paradies verweist, dieses aber nicht en détail schildert.

Rechtzeitig zum Lisztjahr erscheint nun mit Martin Haselböcks Einspielung der «Dante-Symphonie» eine neue Darstellung dieses Werkes, ein Umstand, der schon einmal zu begrüßen ist, weil überhaupt nur sehr wenige gut Einspielungen vorliegen, wobei hier Giuseppe Sinopolis ausgesprochen individuelle und kompromisslose Interpretation herausragt. Daneben ist hervorzuheben, dass Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie nicht nur eine weitere Aufnahme zur schmalen Diskographie beisteuern, sondern dass diese Aufnahme auch noch etwas besonderes ist, spielt das Orchester doch ausschließlich auf Originalinstrumenten des 19. Jahrhunderts. Bereits im vergangenen Jahr hat diese Vorgehensweise bei der Neueinspielung der Berlioz’schen «Symphonie fantastique» durch Jos van Immerseel und die Anima Eterna für einiges an Aufsehen gesorgt, weil hier besonders die beiden letzten Sätze durch in bisher nie so gehörte Klänge beeindruckten (wobei der Rest eher ein flaues Gefühl hinterließ). Haselböck und seinem Orchester indes wäre zu wünschen, dass die Aufnahme einen ähnlich Ruck durch die Musikwelt senden könnte, denn von dem insgesamt ganz außergewöhnlich hohen interpretatorischen Niveau der Aufnahme abgesehen, so ist allein der hier dargebotene Liszt-Klang ein wahrlich epiphanisches Erlebnis. Tendiert das moderne Orchester durch die Dominanz der hohen Streicher zu einem geschmeidig-hellen Klang, zu schon fast unumgänglicher Brillanz, so treten diese hier deutlich in den Hintergrund. Es offenbart sich ein eher herb-dunkler Ton und eine – bei Liszts Orchesterwerken nicht immer leicht herzustellende – Durchsichtigkeit der Faktur, die auch den kritischen Liszt-Hörer zu begeistern vermag.

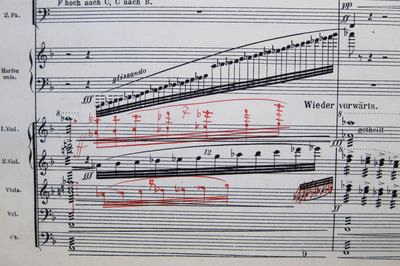

Schon die mottohaften ersten Posaunenrufe des «Inferno», die nach den Worten skandiert werden, die auf Dantes Höllentor eingegraben und entsprechend in der Partitur notiert sind («Per me si va nella ciattà dolente…. – Durch mich hindurch gelangt man zu der Stadt der Schmerzen…»), lassen aufhorchen. Das klingt hart, rauh, düster und ohne jeden Glanz. Ebenso unerbittlich antworten die Hörner mit dem Leitmotiv, dem Liszt den Vers «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate! – Lasst alle Hoffnungen fahren, ihr, die ihr eintretet!») zuordnet. Dazwischen die trockenen Schläge der Pauken, das Grummeln der Grancassa und des Tamtams, das kratzend von den tiefen Streichern vorgestellte Tritonus-Thema des Satzes – all das macht in dieser Aufnahme schon gruseln und zeigt auf, wie viel Liszt der Instrumentierungskunst eines Berlioz verdankt. Haselböck und seine Mannen stürzen sich mit hörbarer Begeisterung in die dankbare Aufgabe, die Höllenqualen plastisch erfahrbar zu machen, wobei der Liszt-Spezialist Haselböck bei seinem Dirigat stets darauf achtet, dem Lisztschen Diktum zur Kunst des Dirigierens: «Wir sind Steuermänner, keine Ruderknechte» gerecht zu werden. Und so ist die Einspielung durch intensive Nutzung des Rubato gekennzeichnet, von einem organischen Atmen mit der Musik und von einem untrüglichen Gespür für die Umsetzung der dramatisch-bildhaften Dimension des Werkes. Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie sind allerdings keine einfallslosen Haudraufs. Auch der lamentohafte Mittelteil des ersten Satzes, der musikalisch von sanften Klängen der Violinen, der Flöten und der Harfen gekennzeichnet ist – er schildert die Begegnung mit den berühmten und zu Höllenqualen verdammten Liebenden Paolo Malatesta und Francesca da Rimini -, gelingt ganz vorzüglich.

Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie präsentieren einen klanglich und interpretatorisch spannenden Zugriff auf die zu unrecht selten gespielte «Dante-Symphonie», die sich hier als eine der bedeutendsten und interessantesten Orchester-Kompositionen Liszts offenbart.

Im «Purgatorio» dann das Kontrastprogramm zum infernalischen Eingangssatz. Es ist kein Fegefeuer, das uns Liszt hier präsentiert, sondern eher ein kühler, aber hoffnungsvoller Zustand, in dem sich die Seele befindet. Sanft blasende Hörner, Flöten, das Englischhorn und die Harfe geleiten den Hörer über im Piano wogenden Violinen in einen eigentümlich zeitlosen Klangraum, der erst in der Lamento-Fuge des Mittelteils Fahrt aufnimmt und Struktur gewinnt. Das Orchester Wiener Akademie zeigt auch hier, was für ein versiert gestaltender Klangkörper es ist. Von der Brutalität des Vorangegangenen ist nichts mehr spürbar, stattdessen warmer Ton, delikate Gestaltung und eine in jedem Moment luzide Darstellung der Fuge, wobei Haselböck deutlich aufzeigt, wo sich beispielsweise ein Bruckner kompositorisch an Liszt anlehnt (z.B. Ziffer K ff).

Das dem Purgatorium folgende «Magnificat» weist ebenso in die Zukunft. Sicher, wenn die herrlich intonierenden Frauenstimmen des «Chorus Sine Nomine» einsetzen, dann meint man sich zunächst in die Gralswelt eines Richard Wagner versetzt. Beim zweiten Hören indes zeigen sich auch Bezüge zur späteren Sakralmusik Frankreichs. Viel sphärischer kann man das – ohne die Schwelle zum Kitsch zu überschreiten – nicht machen. Haselböcks Entscheidung für den ersten der zwei komponierten Schlüsse ist mehr nachvollziehbar, ist dies sanft entschwebende Ende dramaturgisch doch um ein Vielfaches schlüssiger als der plötzliche Jubelton des zweiten Finales.