Solche glamourösen, erhebenden Momente konnte man diesen Dezember bei den vielen Konzerten in Berlin zuhauf erleben. Wir sprechen dabei nicht von Weihnachtskonzerten, denn natürlich sorgt das Stadtmarketing dafür, dass auch in Berlin zur Vorweihnachtszeit der Nussknacker getanzt wird, dass die Dresdner Bläserweihnacht und der Harlem Gospelchor in die Stadt kommen. Das Weihnachtsoratorium im Berliner Dom und die Orgelkonzerte in vielen Berliner Kirchen sind Tradition. Aber fernab der klassischen und geistlichen Musik scheinen im Dezember sämtliche Rock-, Pop-, Folk-, Metal-, Elektro-, Punk- und Ethno-Bands aus dem In- und Ausland in Berlin Station zu machen.

Ein besonderes, unerwartetes Weihnachtsgefühl bei einem Konzert konnten die BerlinerInnen bereits Ende November erleben. In der Woche zuvor war die Rede von verschärften Sicherheitskontrollen bei Konzerten gewesen, und Besucher gaben zu Protokoll, sie hätten nach den Anschlägen von Paris zwar ein »mulmiges Gefühl«, aber natürlich werde man weiter auf Konzerte gehen.

Wer sich an einem Novembersonntag zum Konzert von Nahawa Doumbia, einer der bekanntesten Sängerinnen Malis, ganz ohne mulmiges Gefühl im Berliner Hebbel-Theater eingefunden hatte, wurde schon vor dem ersten Ton an Paris erinnert. Der Konzertveranstalter kam auf die Bühne und erzählte, wie es den MusikerInnen bislang auf ihrer Europatournee ergangen war.

Das erste Konzert zum Tourstart in Paris war – wenige Tage nach den Anschlägen – abgesagt worden. Am zweiten Konzertabend in Utrecht saß die Band vor und nach der Show vor dem Fernseher und schaute sich entsetzt die Bilder von der Geiselnahme in Malis Hauptstadt Bamako – in ihrem Viertel – an.

Und so bat der Veranstalter das Berliner Publikum inständig, ein klein bisschen weniger reserviert als sonst zu sein, und die Band so enthusiastisch wie möglich zu begrüßen.

Nahawa Doumbia © PlanetNahawa Doumbia wurde 1980 bei einem Talentwettbewerb in Bamako entdeckt, vor allem ihre Themen haben zur großen Popularität bei der jungen Generation geführt. Sie singt über Liebe, gegen Polygamie und Islamismus, für Frauenrechte und über die Situation afrikanischer Flüchtlinge in Europa.

Nahawa Doumbia © PlanetNahawa Doumbia wurde 1980 bei einem Talentwettbewerb in Bamako entdeckt, vor allem ihre Themen haben zur großen Popularität bei der jungen Generation geführt. Sie singt über Liebe, gegen Polygamie und Islamismus, für Frauenrechte und über die Situation afrikanischer Flüchtlinge in Europa.Ihr Gitarrist und Ehemann hielt sich in Berlin dezent im Hintergrund, erheiterte die Zuhörer aber mit kurzen Übersetzungen der Songtexte. Wer nicht zu hundert Prozent frankophon war, verstand in etwa, dass es in einem Lied darum gehe, dass manche Verwandten unangenehm wie ein Flohstich seien oder dass man nicht neidisch sein solle, wenn die Nachbarn ein Restaurant eröffnen. Der Applaus wollte nicht enden, und so verließ man das Theater in einer sehr gehobenen, weltumspannend-menschenfreundlichen (Weihnachts-)Stimmung.

Auch wer Musik liebt und in der Berliner Konzertvielfalt lebt, ist doch – hat er ein gewisses Alter erreicht – zu denken geneigt, es wiederhole sich nur noch alles in der Popmusik: die Songs, die Moden und Inhalte, die Jugendkulturen.

Und dann gibt es völlig unerwartet diese kostbaren Momente, in denen man trotz allem wieder wahre Begeisterung und etwas ganz Neues erleben kann. So geschah es wenige Tage später in einem ganz anderen Ambiente, als die junge Band »Isolation Berlin« spielte. Die haben den Song und die Akkorde nicht neu erfunden, aber wer noch unter dreißig ist und doch schon so wunderschöne Vergeblichkeitssongs wie »Alles Grau« schreibt und so verzweifelt singt: »Ich hab endlich keine Träume mehr. Ich hab endlich keine Freunde mehr. Ich hab keine Illusionen mehr. Ich hab keine Angst vorm Sterben mehr« – der rührt doch vor allem zur Weihnachtszeit das Herz der abgebrühtesten Desillusionisten und lässt wieder Hoffnung auf den Nachwuchs keimen.

Überhaupt nicht besinnlich und melancholisch ging es zwei Tage später bei Schnipo Schranke in einem ehemaligen Wartesaal der Hochbahn am Schlesischen Tor zu. Die Hamburger Band begeistert durch ihre herzerfrischend jugendliche Lust am Versauten. Die beiden jungen Musikerinnen wechselten bei jedem Stück die Instrumente Keyboard und Schlagzeug und skandierten zu unerwartbarsten Melodien ihre recht expliziten Lyrics aus dem Wortfeld »Untenrum«, dass es eine Freude war.

Und so ging es die ganzen Dezemberwochen weiter, in den vielen kleinen Clubs und an improvisierten Orten: Kaschemmen, Bretterverschlägen, zerbröckelten Plattenbauten, alten Brauereikellern, leerstehenden Bausünden, ehemals besetzen Häusern und Alliiertenkinos, Clubneubauten, Theatern, ehemaligen Postgebäuden und alten Kinos.

© Christiane RösingerRechtzeitig zum dritten Advent war das »Berlin Songs«-Konzert – das Familientreffen der Berliner Antifolk-Szene – im Verkaufsraum einer ehemaligen Schokoladenmanufaktur in Mitte, dem Schokoladen, angekündigt. Antifolk ist ein Genre, bei dem man die konventionelle Folkmusik mit den Mitteln des Punk interpretiert, gleichzeitig aber bewusst kindliche Naivität und Dilettantismus pflegt. Gerne kommen Kinderinstrumente zum Einsatz.

© Christiane RösingerRechtzeitig zum dritten Advent war das »Berlin Songs«-Konzert – das Familientreffen der Berliner Antifolk-Szene – im Verkaufsraum einer ehemaligen Schokoladenmanufaktur in Mitte, dem Schokoladen, angekündigt. Antifolk ist ein Genre, bei dem man die konventionelle Folkmusik mit den Mitteln des Punk interpretiert, gleichzeitig aber bewusst kindliche Naivität und Dilettantismus pflegt. Gerne kommen Kinderinstrumente zum Einsatz.Der Antifolk-Musiker tritt meistens allein als Singer-Songwriter oder als Duo auf. Man spielt in kleinen Clubs und zelebriert die Liebe zum Song und die Gemeinschaft der Songschaffenden. Antifolker sind eher verkrachte Poeten als Popstars, im Sommer sieht man sie in hippiesken Kleingruppen mit Gitarre am Kanal sitzen, sie kommen aus Deutschland, den Vereinigten Staaten oder dem europäischen Ausland nach Berlin und bleiben.

Die Songs dieser gar nicht so kleinen Szene werden schon seit einigen Jahren von zwei Antifolk-Fans regelmäßig zusammengetragen und auf einer CD veröffentlicht, die selbstverständlich nicht im Handel erhältlich ist. »Berlin Songs« heißt ihre Reihe, und dieser Tage feierte man nun die Plattentaufe der vierten CD.

Und siehe – auch im Antifolk gibt es immer wieder Überraschungen. Statt weiterer netter Songs zur Holzgitarre mit niedlichen Instrumenten gab es eine echte Neuentdeckung. Sie heißt Martha Rose und kommt aus London und bezauberte ihre Zuhörer mit ihrer glockenhellen Stimme und entrückten Melodien zum Casio-Keyboard.

© Christiane RösingerDanach stand man draußen in der milden Winternacht, erzählte von und befragte sich über andere Konzerte und erkundigte sich auch schon mal, was denn über die Feiertage so geboten würde. Und da war es dann, dieses seltene Gefühl der Wertschätzung der eigenen Stadt, der anheimelnde Gedanke: So schwierig und trist und grau Berlin auch sein mag – es ist schon sehr gut, in einer Stadt zu leben, in der man mehrmals die Woche solche Konzerte sehen kann.

© Christiane RösingerDanach stand man draußen in der milden Winternacht, erzählte von und befragte sich über andere Konzerte und erkundigte sich auch schon mal, was denn über die Feiertage so geboten würde. Und da war es dann, dieses seltene Gefühl der Wertschätzung der eigenen Stadt, der anheimelnde Gedanke: So schwierig und trist und grau Berlin auch sein mag – es ist schon sehr gut, in einer Stadt zu leben, in der man mehrmals die Woche solche Konzerte sehen kann.

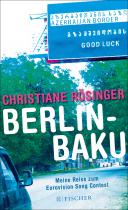

Christiane Rösinger, Liedermacherin und kritische Anhängerin des Eurovision Song Contest, fährt im Mai 2012 von Berlin nach Baku. Ohne Orientierungssinn und geographische Kenntnisse, aber mit einer seelenstarken Mitmusikerin und einem auf dem Gebrauchtwagenmarkt eilig erworbenen Fahrzeug. Sie begegnet bulgarischen Männern, die ihr Leben lang auf Ziegen starren, harrt aus im »einsamsten Frühstückssaal der Welt« und überschreitet in der Türkei die Cappuccinogrenze. Sie lernt, professionelle Auslandsdeutsche von Deutschen im Ausland zu unterscheiden, wird in Tiflis zum Bestandteil der Deutschen Woche und tritt endlich, nach 4800 staubigen Kilometern, auch in Aserbaidschan auf – weit weg vom offiziellen Sponsorenspektakel.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /