Marlen Schachinger, eine Wiener Autorin und Literaturwissenschaftlerin, befragt für ihre Promotion verschiedene Absolventen der deutschsprachigen Schreibschulen in Leipzig (Link), Biel (Link) und Hildesheim (Link).

Eine gute Gelegenheit, entlang Schachingers (vielen!) Fragen das Hildesheimer Literatur- und Journalismusstudium zu erklären:

Ich selbst war von Herbst 2003 bis Weihnachten 2008 in der Stadt (Link)…

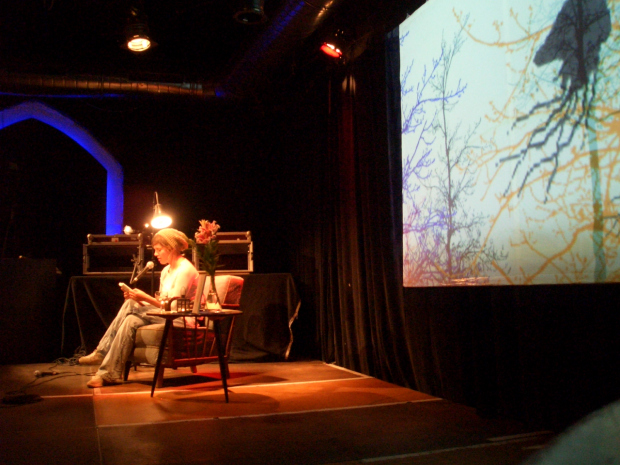

…habe 2006 mit 16 Erstsemestern ein 500-Seiten-Buch über den Schreib- und Studienalltag zusammengestellt (Link). Danach zwei Jahre lang eine Zeitschrift für junge Literatur (Link) mitherausgegeben und ein großes Literaturfestival (Link) mitorganisiert…

…bis Ende 2008 dann alle nötigen Seminare und Vorlesungen besucht waren.

Ich ging nach Toronto, für ein Praktikum (Link). Und schreibe seit Mitte 2009 an „Zimmer voller Freunde“, meinen ersten Roman (und zugleich Diplom-/Abschlussarbeit).

Mehr Links und Arbeitsproben hier (Link).

.

Marlen Schachinger: Weshalb fiel Ihre Wahl auf Hildesheim?

.

Stefan Mesch: Ich habe als Schüler mehrere Stunden pro Tag Tagebuch und Filmkritiken geschrieben und war ein großer Fan von komplizierten TV-Serien wie ‚Babylon 5‘, ‚Willkommen im Leben‘ oder ‚Neon Genesis Evangelion‘.

Mein Traumberuf war damals Showrunner / ausführender Produzent, der (realistischere) ‚Notfallplan‘ Fernsehkritiker… und falls alles schief geht, Psychologe.

Nach dem Abitur arbeitete ich für ein Jahr in einem Behindertenheim und suchte online, nebenher, nach guten Studiengängen. Mein Favorit war die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam (Link), die einzigen beiden Alternativen das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig (Link) und der Studiengang ‚Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus‘ in Hildesheim (Link).

Alle drei Unis hatten Eignungsprüfungen und verlangten mehrere Arbeitsproben, also schrieb ich im Herbst 2003 eine Handvoll Kurzgeschichten, Essays und Filmkritiken und bewarb mich im Januar, jeweils zum Wintersemester 2004.

Alle drei Institute luden mich zur künstlerischen Eignungsprüfung ein:

Potsdam machte einen tollen Eindruck – die Hochschule, der Lehrplan, die Studenten -, aber das Gespräch fand vor einem Gremium mit 9 (!) Dozenten statt, und ich glaube, ich stotterte sehr defensiv herum – eine Art Verhör, ziemlich kalt und feindselig, und ich selbst schlimm verunsichert / richtungslos.

Die Eignungsprüfung in Hildesheim…

…lief viel besser: eine kurze Begrüßung, eine Schreibaufgabe, für die man sich frei auf dem Gelände bewegen durfte, und dann ein Gespräch mit drei – wachen, lebendigen, interessierten – Dozenten.

Hildesheim ist eine kleine, schroffe, ärmliche, traditionell katholische Stadt, im zweiten Weltkrieg von Brandbomben zerstört und sehr pragmatisch / schmucklos wieder aufgebaut: schöne Natur und ein paar letzte, sympathische Fachwerkhäuser und Kloster/Kirchen, aber kaum Restaurants, kein… bürgerliches Publikum – ein graues, muffiges, pragmatisch-kaltes „Geistesklima“ (Link): Trinkerkneipen, Schützenfeste, Spielotheken… sogar der McDonald’s am Bahnhof hat schließen müssen.

Ausgerechnet in diesem Nest, drei Stunden von Berlin, 40 Minuten von Hannover, versammeln sich pro Jahr etwa 150 Kulturwissenschaftler (Link) – drei Viertel davon direkt nach dem Abitur, und 85 Prozent Frauen – und studieren an der Domäne Marienburg (Link), einem idyllischen, kleinen, grünen Mini-Hogwarts am Stadtrand.

Beginnend mit der Prüfung fühlte ich mich dort verstanden, gefördert und gut aufgehoben. Auch, weil die meisten Mitbewerber in meinem Alter – 19 bis 22 – waren: Das Eignungsgespräch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, zehn Tage später, machte zwar ähnlichen Spaß… aber ich traf dort vor allem Mittzwanziger, die alle bereits etwas anderes studiert hatten und sich in Leipzig, binnen drei Jahren, den letzten Schliff für ihr eigenes Schreiben und ein paar wichtige Kontakte holen wollten.

Ich hatte das Gefühl, jeder war bereits ausgebildeter Kirchenmusiker (Link), Jurist (Link) oder Steinmetz (Link), und mir in Können und Lebenserfahrung weit voraus.

Das sagte ich dann auch, im Gespräch: Mir erscheint Hildesheim bis heute als der schlüssigere Ort. Jedenfalls für junge Leute, die noch Zeit brauchen.

.

Marlen Schachinger: Welche Erfahrungen machten Sie in Hildesheim? Mit dem Lehrbetrieb? Mit ProfessorInnen? Mit StudienkollegInnen? Mit Konkurrenz? Mit Reaktionen von außen (Literaturbetrieb, privates Umfeld, Verlage, Jury-Gremien etc.)

.

Stefan Mesch: Das ist eine schreckliche, sehr schlecht gestellte Frage.

Ich war fünf Jahre lang in Hildesheim… und Sie wollen eine Zusammenfassung von… allem? 🙂

Ich habe 2006, für das Buch ‚Kulturtagebuch – Leben und Schreiben in Hildesheim‘ (Link) zwei längere Texte geschrieben, die ich gerne [Ende September] online stelle und verlinke:

- eine (recht sachliche) Einführung in das Studienkonzept (Link folgt)

- …und ein persönlicherer Text über die Jahre 2003 bis 2006 (Link)

.

Jährlich bewerben sich in Hildesheim 400 bis 600 „Schreibschüler“. 40 werden zur Eignungsprüfung eingeladen… und zwischen 10 und 20 bilden dann einen Jahrgang. In meinem Jahrgang, 2003, waren das fünf Männer und neun Frauen. Die jüngste Frau war 17. Die älteste 28. Die meisten 19 oder 20.

Fast alle haben das Studium abgeschlossen, und fast jeder von uns verdient heute mit seinem Schreiben Geld: als Literaturkritiker, als Comedy-Autor, als Volontärin bei einer großen Tageszeitung, als Redakteurin im Kultur-Radio, als Lehrbeauftragter – mit Schreib-Seminaren… Ein Freund verdient das meiste Geld als Minnesänger auf Mittelalter-Liverollenspielen.

Ein paar von uns schreiben tatsächlich Romane. Ein paar dieser Romane wurden tatsächlich abgeschlossen… und tatsächlich verlegt.

Und es gibt, bis heute, niemanden in dieser Gruppe, den ich nicht entweder sehr mag… oder sehr hasse.

.

Trotzdem darf man sich Hildesheim nicht als kleine, idyllische und abgeschottete „Akademie“ vorstellen, in der verschworene Kleingruppen von den Meistern lernen: Noch in den Neunzigern studierten in Hildesheim vor allem angehende Lehrer und Pädagogen – und auch das kulturwissenschaftliche Institut (Link) bildete ursprünglich „nur“ Kultur-Pädagogen aus.

Das hat sich – beginnend mit der Umbenennung zu „Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis“, Mitte der Neunziger – immer weiter differenziert: Man verlässt Hildesheim als diplomierter Kulturwissenschafter (Link)… nach ca. neun Semestern in den Studiengängen (Link)

- Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis (Link)

- Szenische Künste (Link)

- Philosophie – Künste – Medien

- …oder Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus (Link)

Die wichtigsten Vorlesungen und fast alle Projekte / Seminare finden für Studierende all dieser Studienrichtungen statt… und in den Nebenfächern (Psychologie, Soziologie, Politik, Kulturpolitik, Kunst u.a.) stoßen oft auch Studierende aus den anderen drei Fachbereichen der Universität (Link) hinzu – das sind (frappant oft) Leute aus dem Landkreis und der Region, die Lehrer werden möchten und… unendlich viel pragmatischer und weniger elitär sind.

Aber eben auch: viel, viel klarere Ziele haben. Und nur wenig Geduld mit exzentrischen „Künstlern“.

.

- Inwiefern und wodurch fühlten Sie sich in Hildesheim in Ihrem Bestreben, AutorIn zu werden, unterstützt?

- Worin sehen Sie rückblickend die Vorteile dieses bzw. eines solchen Studiums?

- Und verglichen mit anderen AutorInnen, die ohne spezifisches Studium/Ausbildung ihren Weg gehen, sich autodidaktisch weiterbilden …: Würden Sie sagen, es ist von Vorteil, in Hildesheim oder an anderen Ausbildungsstätten Seminare zu besuchen? Inwiefern?

- Verglichen mit anderen AutorInnen, die ohne spezifisches Studium ihren Weg gehen, sich autodidaktisch weiterbilden … Würden Sie sagen, dass die universitäre Struktur für diese Art von Studium von Vorteil oder Nachteil ist? Weshalb? Wie sollte idealerweise der Rahmen für eine Lehre in diesem Bereich aussehen?

- Nehmen bzw. nahmen Sie auch an anderen Aus- und Weiterbildungs-Lehrgängen für AutorInnen teil? Wenn ja, an welchen? Vergleichen Sie diese bitte im Hinblick auf Arbeitsweise, Lehrangebote, Erfahrung kurz miteinander. Wenn nein: Bitte um Ihre Beweggründe?

- Wie erging es Ihnen bei Ihrer Abschlussarbeit? Wie seither? Hat die dazwischen liegende Zeit auch Ihren Blick auf Hildesheim bzw. auf den Arbeits- und Lebensbereich AutorIn-Sein verändert? Inwiefern? Haben sich Ansichten bzgl. des Literaturbetriebs verändert?

- Welche Auswirkungen hatte der Besuch (möglichst konkret) für Ihr Schreiben? Ihren Werdegang? Hat es Ihren Weg in den Literaturbetrieb geebnet? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein: Weshalb nicht?

- Welche Ihrer Erwartungen wurden nicht oder nur begrenzt erfüllt?

- Wie wird sich durch die Zunahme der Angebote im deutschsprachigen Raum die literarische Szene Ihrer Ansicht nach verändern?

Ein Kommentar