Viele Serien haben zwei, drei starke Schlüsselreize, mit denen sie Zuschauer locken, Programmnischen besetzen, Zielgruppen abstecken: ein Publikum an sich binden.

„Sailor Moon“ – 1992 bis 1997, 200 Episoden, TV Asahi (Japan) – hat ungefähr dreihundert:

Freundschaft! Schulmädchen! Zauberei! Dämonen, Hexen, Reinkarnation! Slapstick! Science Fiction! Romantik! Achtklässler als Superheldinnen! Schleifen! Sternchen! Kätzchen! Zeitreisen! Ein stolzes, glückliches Lesbenpaar!

Das – von mir lange unterschätzte – Alleinstellungsmerkmal, das junge Frauen an die Serie (und den zugrunde liegenden Manga) band, war ihr Ensemble: erst fünf, dann zehn, am Ende dreizehn verschiedene Mädchen, die – als Freundinnen, als Kriegerinnen, als Team und in verschiedenen Paaren / Konstellationen – kämpfen, feiern, arbeiten, lernen und reisen. Freundschaft als Rückhalt, Band, Quelle innerer Kraft und Lebensmittelpunkt, stärker als der Tod, zäher als die Zeit – zwischen Mädchen unterschiedlichsten Charakters (und: mit den seltsamsten Haarfarben!).

Jedes Ensemble, in dem ein Mädchen / eine Frau Platz findet, macht – in Positionierung, Wertschätzung, Prioritäten, Erfolg oder Misserfolg dieser Frauen-Figur – Aussagen über Gewicht und Rolle der Frau „an sich“. Ensembles aber, die zwei oder mehr Frauen einbauen, zeigen (automatisch):

-

Frauen haben verschiedene Rollen, Chancen, Potenzial.

-

Frauen haben verschiedene Möglichkeiten, diese Rollen („erfolgreich“) zu füllen.

.

„Representation matters“, sagen Akademiker, Feministen, Zuschauer-Lobbys – und werfen Fragen auf wie:

-

Warum sind alle Frauen in den Comics des DC-Verlags schlank?

-

Warum waren bis vor 15 Jahren Sitcoms über schwarze Mittelklassefamilien Mainstream, doch heute nur Nischenprogramm auf Nischen-Sendern?

-

Warum finden im Ensemble von „Verbotene Liebe“, einer Soap mit 24 Hauptrollen, wenige Spanier, Latinos, Figuren aus Urlaubsländern Platz… doch in fast 20 Jahren keine Figur mit russischem, polnischem, türkischem Hintergrund?

Bechdel-Test (Link): bestanden!

.

Für „Zimmer voller Freunde“ habe ich kein Ensemble entworfen: Ich wollte ein Jahr meiner Jugend beschreiben, in dem Freundschaften zerbrachen, Konflikte eskalierten, Porzellan zerschlagen wurde. Ein Scharnier. Ein Kahlschlag. Ein Anfang: Stefan ist 16 und verlor – über Nacht, ohne Erklärung – den Anschluss an seinen Freundeskreis. Helena, Stoff, Sassi meiden ihn. Er will zurück in ihre Clique, um jeden Preis. Ein klarer Konflikt.

Eine Hauptfigur. Drei Frauen.

Kontrastiert, ergänzt, gestört wird dieser Plot durch Freund Frank – ein kluger, chronisch gelangweilter Oberstufen-Casanova, erfahrener, geschickter, hungriger, schneller, den Eltern, Partner und Lehrer ermahnen, dass er sich Zeit lassen soll: ein Kompromiss-Gebrauchtwagen, eine Kompromiss-Beziehung, drei letzte Kompromiss-Jahre, bevor er ausziehen, ein Erwachsenenleben führen darf – wäre das zu viel verlangt?

„Frank war am Freitag be Renault: Der Neuwagen, den er braucht, kostet 24.700 Mark. „Nur für ein Auto? Halt dein Geld zurück. Denk an die Zukunft!“, sagte Carmen.

Aber das ist die Zukunft!

„Ich bin fast 18 – soll ich warten, bis ich 40 bin?“

„Du brauchst kein Auto, Frank: Wir fahren dich überall hin. Bau einen Unfall, und dein Geld ist weg. Mach einen Fehler, und du hast alles verloren.“

[Zitat aus „Zimmer voller Freunde“]

Zwei Perspektiven – und parallele, eigene Geschichten –, die ich seit (etwa) 2006 erzählen will, zwei Protagonisten, deren Welten, Prioritäten (und: Unterschiede) ich verstehe, aus dem Teil meiner Jugend / Gegenwart, von dem ich weiß:

-

Dem werde ich erzählerisch gerecht.

-

Das stand noch nicht in 15 anderen Romanen.

-

Falls ich (nur) Zeit habe, ein Buch zu schreiben, kreuzen sich hier, in diesen beiden Schüler-Leben, im Schuljahr 1999 / 2000, die Fragen, Konflikte, über die ich schreiben will.

Soviel zu allem, was ich „mitbringe“ – Rohmasse, Prägung, biografisches Material. Das Zeug, das „raus will“: Gruppen, Freundschaft, Rivalität. Heimat, Familie, Ambition. Kompromisse, Verlust. Sexualität. Fernsehen. Tagebücher. Zeitgeschichte.

Freundin A. hat eine – zwanglose, persönliche – Vorliebe für Gruppen: Oft schart sie „Herden“ um sich, ohne, es zu merken. Freunde treffen die Familie. Kinder spielen mit Hunden. Verwandte bringen Freunde mit… und plötzlich sitzen wir zu acht, zehnt, zwölft am Esstisch, „Suppe haben wir auch noch!“, „Bleibt gerne: Gleich kommen die anderen vorbei!“, „Wartet! Ihr da vorne – die kommen nicht hinterher!“.

Mein Ideal von sinnvoll / gut verbrachter Zeit sind Zweiter-Aktivitäten: Einem Gegenüber kann ich zuhören, einem Freund werde ich gerecht. Im Pulk verreisen, essen, spazieren, zu fünft Entscheidungen treffen, zu zehnt Prioritäten setzen, in einer Clique, Klasse, Großfamilie, Redaktion um Aufmerksamkeit betteln… menschlich ist mir das ungeheuer lästig.

Nur literarisch macht es ungeheuren Sinn:

„Frank schreibt am 8. August 1999: Vorhin war ich mit Stefan und den Ridgebacks im Wald. […] Danach haben wir uns „Dawson’s Creek“ angetan. Die Kinder aus Creek nehmen jeden Scheiß ernst. Sie übertreiben sich und machen aus Sex einen Elefanten. Stefan hat mir mal einen Tag aus seinem Timer vorgelesen, um zu beweisen, dass er spannend ist. Sein Tag war drei Times-New-Roman-Seiten lang. Es stehen zwar Gedanken drin. Aber auch sehr viel Mist!

Ich habe noch nie in meinem Leben drei Seiten erlebt. So etwas gibt es nicht, wenn man 10.-Klässler ist.“ [Zitat aus „Zimmer voller Freunde“]

„Zimmer voller Freunde“ hätte ein hastiger, glatter Roman werden können über einen Außenseiter, Stefan Mesch, und seine Startschwierigkeiten mit Freundschaft (Stoff), Liebe (Helena), Konkurrenz (Frank):

Die Menschen in Stefans Welt wären dabei weniger Menschen – als rhetorische „Widerstände“: Stefan-Mesch-Kontraste, Stefan-Mesch-Sparringpartner, die, als Stefan-Mesch-Antipoden, helfen, die Stefan-Mesch-Geschichte möglichst effektiv, dramatisch zu erzählen. Eine Hauptfigur – und eine Welt aus Nebenrollen, die dieser Figur zuspielt.

2009 beschlich mich der Verdacht, dass ich ein… Jugendbuch (?) plane. 2010, vierzig Young-Adult-Romane später, konnte ich die Frage verneinen: Im YA-Genre läuft alles auf den Helden zu. Nicht jede Hauptfigur ist „glatt“, einfach und „offen“, lädt ein zur reibungslosen Identifikation. Doch oft bleiben Perspektive und Nebenrollen solipsistisch: Ein Teenager – und wie er seine Welt sieht.

-

Mitfiebern, Eintauchen: Identifikation

-

Nebenrollen, im Kreis oder sternförmig auf die Hauptfigur ausgerichtet

-

Ein Milieu, ein Konflikt; fast immer: nur eine Perspektive.

„Zimmer voller Freunde“ stellt drei Figuren gegeneinander: Stefan (als Ich-Erzähler / Autoren-Ich), sein bester Freund (?) Frank und ein Mädchen aus dem Schulbus, das beide kaum kennen: Antje. Alle drei gehen in dieselbe Schule in der Kreisstadt. Und alle drei wollen – aus jeweils anderen Absichten und Gründen – Zugang zu einer kleinen Wohnung. Drei einzelne, zunächst getrennte Handlungsstränge. Und dann: ein Schuljahr voller Kollisionen.

Für „Zimmer voller Freunde“ habe ich kein Ensemble entworfen. Doch sehr lange malte ich Netze, Gitter, Pfeile, strich Freunde, Partner, Geschwister, Lehrer, schob Rollen in- und auseinander, im Mittelpunkt ein Protagonisten-Dreieck, Stefan-Antje-Frank, und das Bemühen, alle anderen Rollen so auszurichten, dass…

-

…sie Stefan wie Frank etwas jeweils eigenes bedeuten.

-

…augenfällig mehr sind als die Summe ihrer jeweiligen (Doppel-)Rollen / Funktionen.

-

…Antje einen frischen, skeptischen, genuin dritten Blick werfen kann.

Mühevoll war nie, Konflikte dreier – jeweils auf eigene Weise: toll bekloppter – Protagonisten klug gegeneinander auszuspielen (Zopfdramaturgie (Link), unzuverlässige Erzähler (Link), Rashomon-Effekt (Link), bla blubb…), sondern, für all ihre Gegenüber stimmige, differenzierte Positionen zu schaffen. Am Ende – im Sommer 2008 – half mir ein Text (Link) über „Harry Potter“ und „Neon Genesis Evangelion“, eine Science-Fiction-Anime-Serie, 1995, 26 Episoden, TV Tokyo.

.

nur ein Trio, das nicht nebeneinander steht: Ritsuko (ganz links) und Misato / Ryoji (ganz rechts, mit Kreuzen)

.

Im Zentrum von „Evangelion“ (und „Harry Potter“, und „Zimmer voller Freunde“) steht ein „Power Trio“ (TV Tropes, Link), drei Figuren mit unterschiedlichem Blick und komplizierter Dynamik – eine gängige Helden-Konstellation: Kirk, Spock, McCoy („Star Trek“), Pippi, Thomas, Annika („Pippi Langstrumpf“), Luke Skywalker, Han Solo, Leia („Star Wars“), Ash, Rocko, Misty („Pokémon“), „Die drei Fragezeichen“, „Die drei Musketiere“, „Drei Engel für Chalie“ usw..

Das Besondere an „Harry Potter“ und „Evangelion“ ist, dass ihre (sehr großen, potenziell unübersichtlichen) Ensembles das zentrale Protagonisten-Trio spiegeln – und also: die Nebenrollen als eigene, kontrastierende Trios anordnen:

-

drei (14jährige) Protagonisten: Shinji, Rei, Asuka

-

drei (erwachsene) Mentoren: Misato, Ritsuko, Ryoji

-

ein Trio aus Mitschülern (Toji, Hikari, Kensuke), ein Trio aus Technikern (Makoto, Maya, Shigeru), ein Trio aus A.I.s / Computern (Caspar, Melchior, Balthasar), ein Trio aus UN-Organisationen (NERV, SEELE, GEHIRN).

.

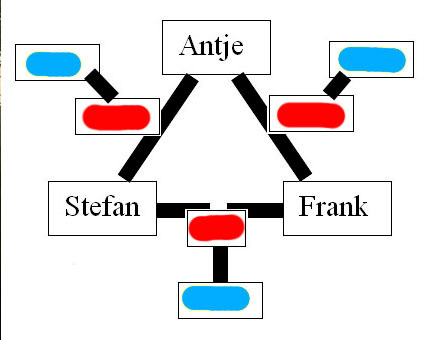

„Zimmer voller Freunde“ benutzt eine eigene Variante:

-

drei Perspektivträger / Hauptfiguren: Stefan, Frank, Antje.

-

drei Menschen [rot markiert], die zwischen sie geraten / für jeweils zwei von ihnen sehr unterschiedliche Rollen / Bedeutungen einnehmen.

-

drei Figuren [blau markiert] als Gegenstimmen, Komplikation für jeweils eine Haupt- und eine „rote“ Figur.

.

drei Erzähler – und die sechs wichtigsten Figuren, die sie umgeben.

drei Erzähler – und die sechs wichtigsten Figuren, die sie umgeben.

.

In meinen Tagebüchern und Antjes, Franks und meinem realen Schuljahr 1999 / 2000 spielten 60, 80 Menschen ihre Rollen. In „Zimmer voller Freund“ sind es unter 30 – und sobald neun zentrale Figuren, in ihren Dreier-Konstellationen, gesetzt waren, fügte sich der Rest.

Ziel des Romans war nie, autobiografisch zu erzählen, möglichst perfekt abzubilden, was MIR vor beinahe 15 Jahren, auf einem Provinzgymnasium, mit einer Handvoll Freunden widerfuhr. „Zimmer voller Freunde“ ist… breiter:

-

Menschen haben verschiedene Rollen, Chancen, Potenzial.

-

Menschen haben verschiedene Möglichkeiten, diese Rollen („erfolgreich“) zu füllen.

Stefan Mesch, 16 Jahre alt, Protagonist und Ich-Erzähler, glaubt, er stünde – allein, stolz, kontrolliert und würdevoll – im Mittelpunkt seines Jugendbuchs, Bildungsromans, Ensemble-Dramas:

„Ich schreibe Timer.

Ich schreibe zwei oder drei Seiten jeden Tag, 200 Einträge pro Jahr.

Es gibt zehntausend Dinge, die ich nicht kann oder nicht will – doch das kann ich: Ich schreibe auf, was uns passiert und mache daraus ein dramatisches, tiefgründiges Ensemble-Drama.“ [Zitat aus „Zimmer voller Freunde“]

Stefan Mesch irrt.

Er ist einer von dreien. Einer von neun. Einer von beinahe 30.

…und wie dieser Irrtum Stefan einholt / überrumpelt, ist eines meiner Haupt-Erzählvergnügen.

.

.

Stefan Mesch schreibt an “Zimmer voller Freunde”, seinem ersten Roman…

…und – hin und wieder – über Serien und Fernsehen, z.B. hier und hier.

- Poetik / persönlicher Text: „Beverly Hills, 90210“

- Poetik / persönlicher Text: Thomas Wolfe

- Poetik / persönlicher Text: „Dawson’s Creek“

- Poetik / persönlicher Text: „Willkommen im Leben“

- Poetik / persönlicher Text: „Mad Men“