.

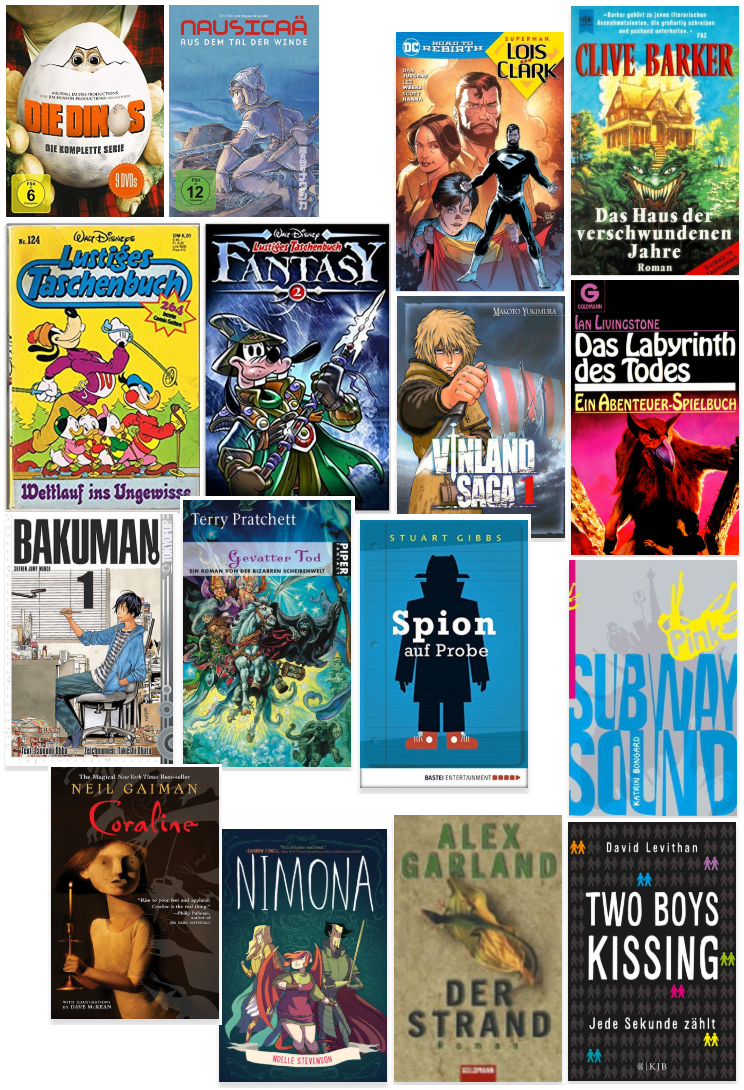

bereits gelesen, Empfehlung:

.

BARBARA PYM: „Vortreffliche Frauen“, Dumont, 14. Juni

„Im London der späten 40er Jahre gilt eine ledige Frau über 30 als alte Jungfer. Mildred, eine etwas farblose Dame ohne feste Bindungen, wuchs als Pfarrerstochter auf, arbeitet für eine Hilfsorganisation und engagiert sich in der Kirchengemeinde. Alles verläuft in ruhigen Bahnen, bis neue Nachbarn einziehen: eine attraktive Anthropologin und ein charmanter Marineoffizier. Das Paar stellt Mildreds Leben auf den Kopf. Nicht nur ist man dem Alkohol zugeneigt, es werden Dinge beim Namen genannt, die eine Lady lieber verschweigt. Vor allem aber wird Mildred wiederholt in Ehezwiste hineingezogen. Als sich schließlich der Pfarrer in ein neues Gemeindemitglied verliebt und Mildred um Hilfe bittet, wird es ihr zu viel: Mit einem Mal entdeckt die stets nützliche Mildred ihre eigenen Bedürfnisse und hat am Ende tatsächlich die Wahl zwischen zwei Männern. Legt sie als treusorgende Gattin des Wissenschaftlers fortan Sachverzeichnisse an, entscheidet sie sich für den Pfarrer oder verzichtet sie gar auf beide?“ [mehr: Goodreads]

Ein täuschend freundliches, doch nie betuliches oder verharmlosendes Portrait einer Frau, von der Männer denken: „Selbstverständlich, dass so eine uns zuhört. Zuarbeitet. Entgegen kommt.“

.

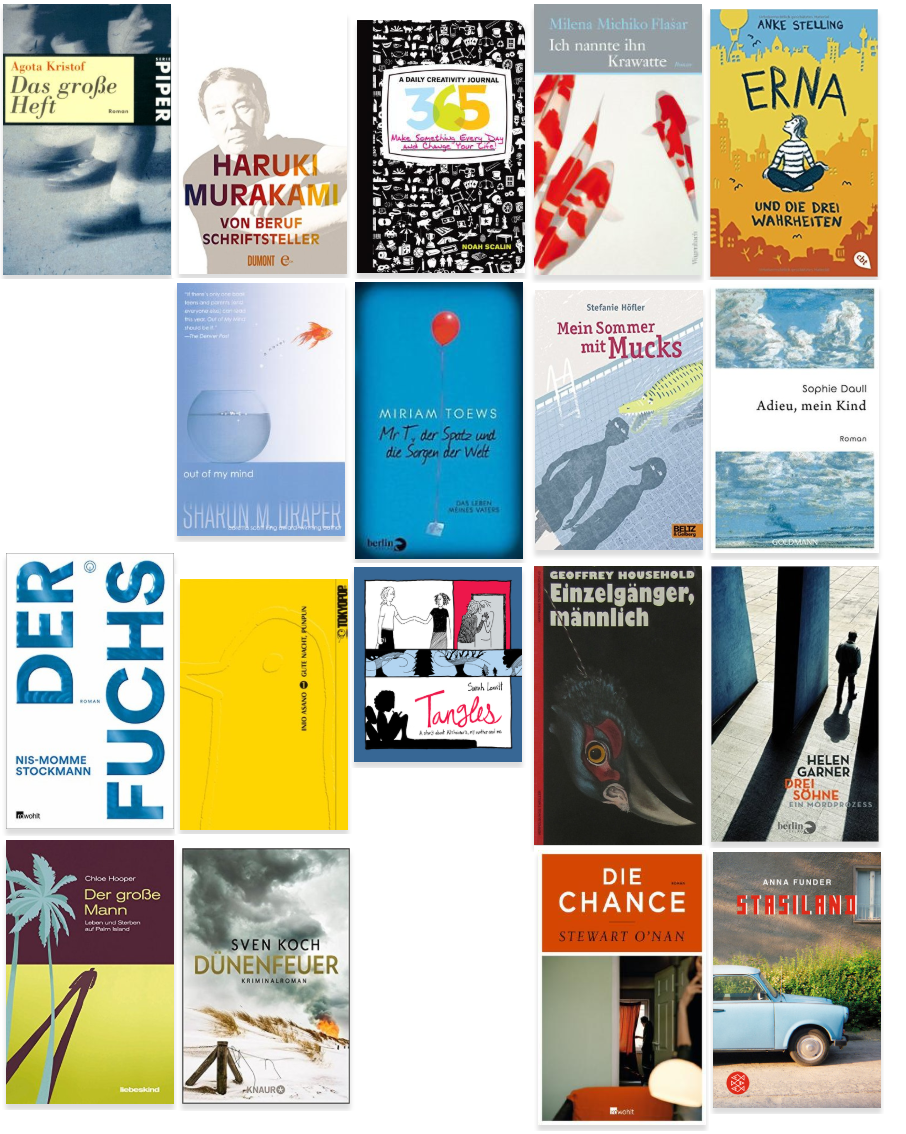

angelesen und gemocht:

.

.

KENT HARUF: „Abendrot“, Diogenes, 23. Januar

„Eine Kleinstadt in Colorado: Alle sind bemüht, dem Leben einen Sinn abzutrotzen. Zwei alte Viehzüchter müssen den Wegzug ihrer Ziehtochter verkraften. Ein Ehepaar kämpft ums schiere Überleben – und um die Kinder, die man ihnen wegnehmen will. Zwei Teenager sehnen sich nach Abenteuern. Doch dann gerät das Leben aller komplett aus den Fugen – und sie begegnen einander neu.“ [mehr: Goodreads]

Ich las und mochte Band 1.

.

MARTA BREEN: „Rebellische Frauen – Women in Battle. 150 Jahre Kampf für Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit“, Elisabeth Sandmann Verlag, 11. Februar

„Der Kampf ums Wahlrecht war zugleich der Kampf dafür, als vernünftige, rational denkende Menschen wahrgenommen zu werden. Frauen kämpfen seit über 150 Jahren für wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung, Beruf und für das Recht über den eigenen Körper und das Recht, zu leben und zu lieben, wen man will. Neben Rosa Luxemburg, Emmeline Pankhurst und Malala Yousafzai werden auch weniger bekannte Protagonistinnen der Frauenbewegung portraitiert.“ [mehr: Goodreads]

.

JORGE BARON BIZA: „Die Wüste und ihr Samen“, Suhrkamp, 11. Februar

„Beim Unterschreiben der Scheidungspapiere schüttet der Vater der Mutter Säure ins Gesicht. Der gemeinsame Sohn ist anwesend, es ist der Moment, in dem er zu erzählen beginnt. Von den hilflosen Versuchen der ersten Minuten, den Schaden zu begrenzen, von der seltsamen Erleichterung, als er erfährt, dass sich der Vater eine Kugel in den Kopf geschossen hat, von der Reise an der Seite der Mutter nach Mailand zu einem Spezialisten, von seiner ganz persönlichen Höllenfahrt durch Bars und Bordelle.“ [mehr: Goodreads]

.

.

MARTINA BERGMANN: „Mein Leben mit Martha“, Eisele, 22. Februar

„Der literarische Bericht einer ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft. Martina kümmert sich um Martha. Martha ist Mitte achtzig und in einer »poetischen Verfassung«. So nannte das Heinrich, der Mann, mit dem Martha fast vierzig Jahre lang zusammenlebte. Jetzt ist Heinrich tot, und Martina beschließt, sich der alten Dame anzunehmen, ohne mit ihr verwandt zu sein oder sie auch nur gut zu kennen. Oder ist es vielmehr Martha, die sich Martina ausgesucht hat? Martina Bergmann tritt in ihrem ebenso klaren wie empathischen Bericht den Gegenbeweis dafür an, dass die Betreuung eines dementen Menschen eine Bürde sein muss. Ein glänzend geschriebenes Plädoyer für das würdevolle Zusammenleben.“

.

JAMES M. CAIN: „Mildred Pierce“, Arche, 26. Februar

„Kalifornien während der großen Depression. Mildred, Hausfrau und Mutter, hat alles verloren; ihr Vermögen, weil ihr Mann Bert im Immobiliengeschäft scheiterte, dann auch Bert selbst, der eine jüngere Geliebte hat. Mildred bleibt mit ihren Töchtern, der zarten Ray und der älteren Veda, einem selbstherrlichen, kaltherzigen Mädchen zurück und baut nach und nach ein Restaurant-Imperium auf… als ihr Hang zu Männern ohne Rückgrat und ihre fast toxische Liebe zur niederträchtigen Veda sie zu ruinieren drohen.“ [mehr: Goodreads]

.

MIAOJIN QIU: „Aufzeichnungen eines Krokodils“, dtv, 28. Februar

„Lazi studiert in den 80er Jahren kurz nach Aufhebung des Kriegsrechts in Taipeh und liebt die ältere Shui Ling. Nach der Trennung steht ein als Mensch getarntes Krokodil vor Lazis Tür, schüchtern, doch scharfsinnig und sehr überzeugend. Das Krokodil entflammt Lazi mit einer umstürzlerischen Idee.“ [mehr: Goodreads]

.

.

WILLIAM KENT KRUEGER: „Für eine kurze Zeit waren wir glücklich“, Piper, 1. März

„Im Sommer 1961 kommt der Tod in vielen Formen nach New Bremen. Als Unfall. Selbstmord. Und als Mord. Zusammen mit seinem kleinen Bruder Jake scheint der dreizehnjährige Frank immer am falschen Ort zu sein – oder am richtigen, schließlich liefert eine Leiche auch Stoff für gute Geschichten. Bis das Sterben auch Franks Familie heimsucht.“ [mehr: Goodreads]

.

MIRIAM TOEWS: „Die Aussprache“, Hoffmann und Campe, 5. März

„Acht Frauen. 48 Stunden Zeit, die eigene Geschichte umzuschreiben. Jahrelang versuchen sie, mit dem, was geschehen ist, zurechtzukommen. Jetzt haben die Frauen einer abgeschieden lebenden [Mennoniten-]Gemeinschaft die Gelegenheit, alles anders zu machen. Und so ergreifen sie das Wort. Sollen sie bleiben oder gehen? Bleiben sie, dann müssen sie nicht nur angehört werden, sondern auch verzeihen. Gehen sie, müssen sie in einer ihnen gänzlich unbekannten Welt den Neuanfang wagen.“ [mehr: Goodreads]

.

DEBORAH LEVY: „Was das Leben kostet“, Hoffmann und Campe, 5. März

„Deborah Levy ist um die 50: Sie und ihr Mann gehen getrennte Wege, die ältere Tochter zieht fort, das gemeinsame Haus gibt es nicht mehr, ihre Mutter liegt im Sterben. Levy nimmt diese schmerzhaften Einschnitte zum Anlass, von Grund auf neu über die Frage nachzudenken, was es heißt, als Frau ein sinnreiches, erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Eine kluge Aktualisierung der Gedanken Simone de Beauvoirs.“ [mehr: Goodreads]

.

.

ADAM SILVERA: „Was mir von dir bleibt“, Arctis, 22. März

„Freundschaft, Liebe, Verlust, Trauer, Selbstsuche: Als Griffins erste Liebe und Exfreund Theo bei einem Unfall stirbt, bricht eine Welt zusammen. Obwohl Theo aufs College nach Kalifornien gezogen war und anfing, Jackson zu daten, hatte Griffin nie daran gezweifelt, dass Theo eines Tages zu ihm zurückkehren würde. Für Griffin beginnt eine Abwärtsspirale. Er verliert sich in seinen Zwängen und selbstzerstörerischen Handlungen. Seine Geheimnisse zerreißen ihn innerlich. Sollte eine Zukunft ohne Theo für ihn überhaupt denkbar sein, muss Griffin sich zuerst seiner eigenen Geschichte stellen.“ [mehr: Goodreads]

.

BETTY SMITH: „Glück am Morgen“, Insel, 9. April

„Annie liebt Carl. Carl liebt Annie. Die Achtzehnjährige verlässt heimlich die Wohnung ihrer Mutter in Brooklyn und zieht in die kleine Universitätsstadt im Mittleren Westen, wo Carl Jura studiert. Sie lassen sich gegen den Willen ihrer Eltern trauen. Sie müssen mit wenig zurechtkommen, Carl hat kaum Zeit, Annie dafür umso mehr. Doch das Leben meint es gut mit ihnen, Annie findet neue Freunde, Carl bessere Nebenjobs, Annie besucht heimlich Literaturseminare und hat erste kleine Erfolge als Schriftstellerin. Ein wunderbar leichter Roman über das große Glück, zu lieben und geliebt zu werden.“ [mehr: Goodreads]

.

GABE HABASH: „Stephen Florida“, Rowohlt, 16. April

„Das Alleinsein, die Besessenheit, das Ringen und der Wunsch, Großes zu schaffen. College in North Dakota: Stephen müht sich, von Sieg zu Sieg zu eilen. Abseits der Matte gelingt ihm nichts: Sein einziger Freund ist auf dem Sprung, seine Freundin eine Ablenkung, die er sich nicht erlauben kann. Als eine Verletzung ihn zu einer Winterpause zwingt, ringt er alleine mit sich und seinen Traumata.“ [mehr: Goodreads]

.

.

TIM WINTON, „Die Hütte des Schäfers“, Luchterhand, 8. Juni

„Ein ödes Kaff in Westaustralien: Jaxie Clackton, 15, hat Angst, nach Hause zu gehen, seit seine Mutter gestorben ist. Sein Vater bedeutet für ihn nur Ärger und Gewalt. Jaxie läuft immer Richtung Norden, in die heiße, wasserlose Salzwüste, eine tödliche Gefahr für jeden, der sich dort nicht auskennt. Am Ende seiner Kräfte stößt er auf einen einsamen alten Mann in einer verlassenen Schäferhütte, und obwohl sein Leben von ihm abhängt, weiß er nicht, ob er ihm trauen kann.“ [mehr: Goodreads]

Tim Winton schrieb mein Lieblingsbuch 2016: „Inselleben“, und Klaus Berr ist einer der besten Übersetzer, die ich kenne.

.

AMI POLONSKY: „Und mittendrin ich“, cbj, 24. Juni

„Was wäre, wenn dein Äußeres das genaue Gegenteil deines Inneren wäre? Du deine Sehnsucht einfach nicht mehr länger geheim halten könntest? Würdest du den Mut haben, du selbst zu sein? Bisher machte sich [trans Mädchen] Grayson, 12, in der Schule unsichtbar. Als eine unerwartete Freundschaft und ein verständnisvoller Lehrer Grayson ermutigen, ins Rampenlicht zu treten, findet Grayson endlich einen Weg, ihre Flügel auch im wahren Leben zu entfalten.“ [mehr: Goodreads]

.

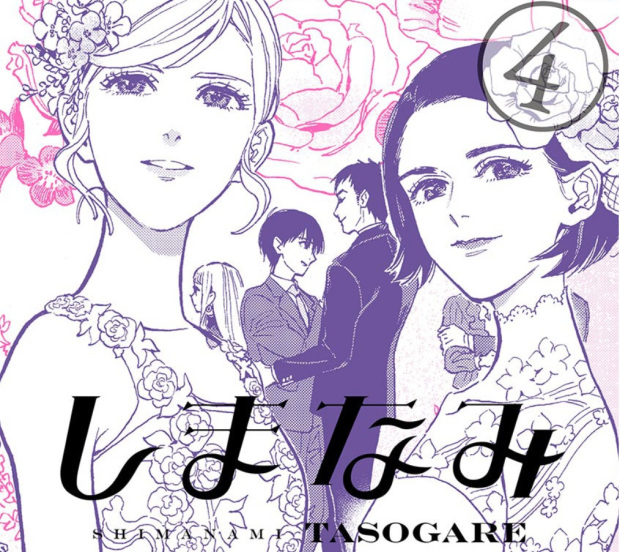

GENGOROH TAGAME: „Der Mann meines Bruders“, Carlsen, 29. Januar

„Kanadier Mike Flanagan ist der hinterbliebene Ehemann von Yaichis verstorbenen Zwillingsbruder Ryoji, der als Erwachsener die Akzeptanz seiner Sexualität im Ausland suchte. Mike will mit seinem Besuch endlich die japanische Verwandschaft kennenlernen und seine Trauer teilen.“ [mehr: Goodreads]

Ich las die ersten drei Bände: Band 1 ist holprig und wirkt konstruiert. Erst nach Band 2 wusste ich: Ich will das weiter lesen.

.

.

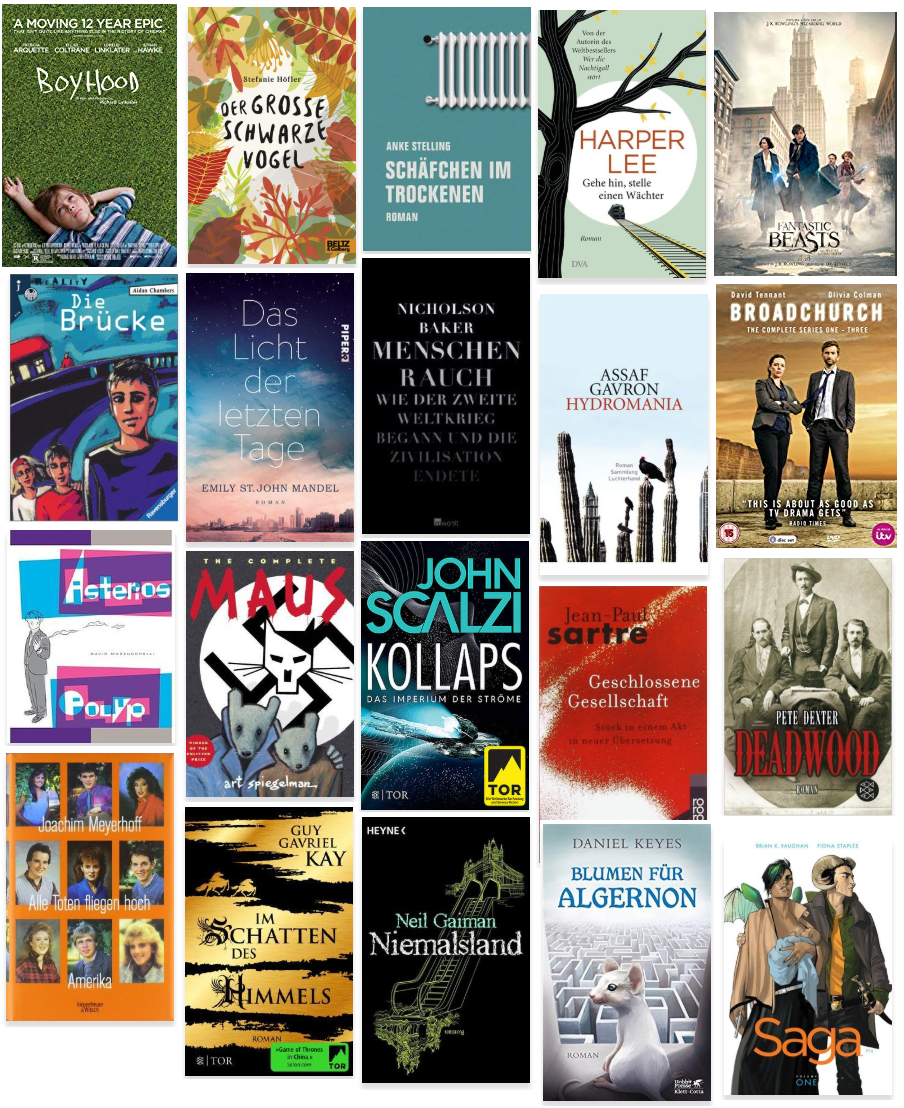

neu von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren:

.

.

TAKIS WÜRGER: „Stella“, Hanser, 11. Januar

„1942. Friedrich, ein stiller junger Mann vom Genfer See, kommt nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt ihn mit in die geheimen Jazzclubs, trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Eines Morgens klopft sie an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht: „Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt.“ Sie heißt Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht – über die Entscheidung, sich selbst zu verraten oder seine Liebe.“

.

BARBARA HONIGMANN: „Georg“, Hanser, 28. Januar

„Mein Vater heiratete immer dreißigjährige Frauen. [Nur] er wurde älter… Sie hießen Ruth, Litzy, das war meine Mutter, Gisela und Liselotte…“ Die private Seite einer Lebensgeschichte, die um die halbe Welt führt: Frankfurt, Odenwaldschule, Paris-London-Berlin, dazwischen Internierung in Kanada, nach der Emigration der Weg in die DDR. Und bei alldem die wiederkehrende Erfahrung: „Zu Hause Mensch und auf der Straße Jude.“ Barbara Honigmann erzählt lakonisch und witzig von ihrer deutsch-jüdisch-kommunistischen Sippe.“

.

KENAH CUSANIT: „Babel“, Hanser, 28. Januar

„1913, unweit von Bagdad: Die Ausgrabung Babylons. Der Archäologe Robert Koldewey leidet schon genug unter den Ansichten seines Assistenten Buddensieg. Kenah Cusanits erster Roman ist Abenteuer- und Zeitgeschichte zugleich – klangvoll, hinreißend, klug.“

.

.

BARBARA STENGL: „Siehst du mich?“, Europa Verlag, 1. Februar

„Nina kehrt nach St. Georgen an der Gusen im oberösterreichischen Mühlviertel zurück, um gemeinsam mit ihrer betagten Großtante Resl Totenwache zu halten: Am Sarg der Mutter will Nina endlich Klarheit über ihre Herkunft und den Vater. In Rückblenden erzählt Stengl die Biografien von Großmutter, Mutter und Tochter und legt dabei ein kaum beachtetes Kapitel der österreichischen NS-Geschichte offen.“

.

PEGGY MÄDLER: „Wohin wir gehen“, Galiani, 14. Februar

„Almut und Rosa, zwei Mädchen im Böhmen der 1940er Jahre: Als Almuts Vater überraschend stirbt und ihre Mutter Selbstmord begeht, nimmt Rosas Mutter, eine deutsche Kommunistin und Antifaschistin, die nach dem Krieg wie alle Deutschen die Tschechoslowakei verlassen muss, beide Mädchen mit nach Brandenburg. Sie werden Lehrerinnen, ziehen nach Berlin, doch mit 30 entscheidet sich Rosa abermals für einen Neuanfang: Wenige Monate vor dem Mauerbau steigt sie nur mit einer Handtasche in die S-Bahn nach Westberlin. Almuts Welt bricht verliert ihr Oben und Unten. Ein halbes Jahrhundert später hat Almuts Tochter Elli ebenfalls eine beste Freundin, die Dramaturgin Kristine. Und sie ist es schließlich, die sich im Alter um Almut kümmert, als Elli in Basel eine Stelle am Theater hat. Erfahrungen und Erinnerungen lagern sich wie Sedimente ab. Weggehen, Ankommen oder Bleiben?“

.

MARKO DINIC: „Die guten Tage“, Zsolnay, 18. Februar

„Im täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden „Gastarbeiter-Express“, einem Bus, rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bomben, der Krieg, Miloševic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater, für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfindet, hatten ihn ins Exil getrieben. Eine traumatisierte Generation, zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad.“

.

.

WALTER GROND: „Sommer ohne Abschied“, Haymon, 21. Februar

„Eine Kleinstadt in der Provinz, zwei Paare, ein zugezogenes, ein alteingesessenes, und ein mysteriöser Vorfall, der die Gemüter im Ort bewegt: Auf einer zweiten Ebene erzählt Grond von der tiefsitzenden Angst einer Gemeinschaft, sich Fremdem gegenüber zu öffnen – und von der letztlich nie sicher überbrückbaren Kluft zwischen Städtern und Landbewohnern. Ein psychologisch fein gewobener Roman von schlichtem sprachlichem Glanz, der auf subtile Weise die Nervosität der Gegenwartsgesellschaft bloßlegt.“

.

JAROSLAV RUDIS: „Winterbergs letzte Reise“, Luchterhand, 25. Februar

„Jan Kraus arbeitet als Altenpfleger in Berlin. Geboren ist er in Vimperk, dem früheren Winterberg, im Böhmerwald, seit 1986 lebt er in Deutschland. Unter welchen Umständen er die Tschechoslowakei verlassen hat, bleibt sein Geheimnis und sein Trauma. Kraus begleitet Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Die Tage, Wochen, Monate, die er mit seinen Patienten verbringt, nennt er „Überfahrt“. Einer von denen, die er auf der Überfahrt begleiten soll, ist Wenzel Winterberg, geboren 1918 in Liberec, Reichenberg. Als Sudetendeutscher wurde er nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Als Kraus ihn kennen lernt, liegt er gelähmt und abwesend im Bett. Es sind Kraus‘ Erzählungen aus seiner Heimat Vimperk, die Winterberg aufwecken und ins Leben zurückholen. Doch Winterberg will mehr von Kraus, er will mit ihm eine letzte Reise antreten, auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe – eine Reise, die die beiden durch die Geschichte Mitteleuropas führt. Von Berlin nach Sarajevo über Reichenberg, Prag, Wien und Budapest. Denn nicht nur Kraus, auch Winterberg verbirgt ein Geheimnis.“ [der unaufgeregt-schönste, präziseste, beste Klappentext, den ich dieses Jahr las. bitte mehr hiervon – statt Floskeln.]

.

DANIELA KRIEN: „Die Liebe im Ernstfall“, Diogenes, 27. Februar

„Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen. Fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht.“

.

.

JUAN S. GUSE: „Miami Punk“, Fischer, 27. Februar

„Der Atlantik hat sich über Nacht von der Küste Floridas zurückgezogen und eine Wüste hinterlassen. Kreuzfahrtschiffe rosten im Sand vor Miami, die Hotels bleiben leer, der Hafenbetrieb ist eingestellt und selbst die Dauerwerbesendungsindustrie liegt am Boden. Mittendrin eine überambitionierte Indie-Game-Programmiererin, eine strauchelnde Arbeiterfamilie, eine junge Soziologin und ein E-Sport-Team aus Wuppertal. Ein Roman über die Bedeutung von Arbeit, über Herrschaft und Macht und über einsame Nächte vor dem Computer.“

.

ISABELLE LEHN: „Frühlingserwachen“, Fischer, 27. Februar

»Ich glaube an den Verstand, den freien Willen und die Kraft der Gedanken. Ich glaube an Biochemie, Serotoninmangel und erhöhte Entzündungswerte. Ich glaube an Alkohol und Penetration, an die Sehnsucht nach Selbstaufgabe und die Würde des Scheiterns. Ich glaube an die Wirksamkeit von Psychopharmaka – und sogar daran, ein schönes Leben zu haben.« Das Leben ist gut – solange wir es nicht daran messen, wie wir es uns vorgestellt haben. Isabelle Lehn schreibt über eine Frau namens Isabelle Lehn.“

.

REINHARD KAISER-MÜHLECKER: „Enteignung“, Fischer, 27. Februar

„Nach Jahren auf Reisen kehrt ein Journalist in den Ort seiner Kindheit zurück. Er schreibt für das kriselnde Lokalblatt, beginnt eine Affäre und arbeitet auf dem Hof eines Mastbauern, dessen Land enteignet wurde. Ines, Hemma, Flor ziehen ihn hinein in die Kämpfe um ihr Leben, das ihnen weggenommen wird. Ein existentieller und aufwühlender Roman.“

.

.

BIJAN MOINI: „Der Würfel“, Atrium, 28. Februar

„Deutschland wird von einem perfekten Algorithmus gesteuert: Der »Würfel« ermöglicht den Menschen ein sorgenfreies Leben, zahlt allen ein Grundeinkommen, erstickt Kriminalität im Keim. Dafür sammelt er selbst intimste Daten. Berechenbarkeit ist zum höchsten Gut geworden. Einer der wenigen Rebellen ist der 28-jährige Taso. Mit großem Aufwand entzieht er sich der Totalerfassung. Dalia floh aus einer rückständigen Sekte und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Leben in der schönen Welt des Würfels. Taso verliebt sich, gerade als der Widerstand ihn rekrutieren will. Plötzlich steht er vor einer unmöglichen Entscheidung: Verrät er seine Ideale – oder eine ideale Welt?“

.

TABEA HERTZOG: „Wenn man den Himmel umdreht, ist er ein Meer“, Berlin Verlag, 1. März

„Eine junge Frau erhält kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag eine Diagnose, die alles verändert: Chronische Niereninsuffizienz. Alle Zukunftspläne sind plötzlich hinfällig. Dann verschlechtern sich die Nierenwerte, sodass sie dreimal pro Woche zur Dialyse muss. Bald wird klar: Ein neues Organ muss her. Krankheit und Spendersuche werfen sie auf ihre Familie und Vergangenheit zurück. Bei der Mutter aufgewachsen hat sie zum Vater erst seit Kurzem vorsichtigen Kontakt. Im Krankenhaus treffen alle erstmals wieder aufeinander. Tabea Hertzogs eigene, wahre Geschichte voller Empathie, Tragik, Lakonie und Humor.“

.

TANJA RAICH: „Jesolo“, Blessing, 4. März

„Kinder sind kein Thema für Andrea. Sie hat einen Job, der okay ist. Sie führt seit vielen Jahren eine Beziehung mit Georg, die okay ist. Jedes Jahr verbringen sie einen netten Urlaub in Jesolo. Andrea will sich nicht festlegen, doch Georg will ein Fundament für ein gemeinsames Leben. Nach dem Urlaub ist Andrea schwanger. Hin- und hergerissen entscheidet sie sich für das Kind – und geht damit einen Kompromiss nach dem anderen ein: Sie nimmt einen Kredit auf, obwohl sie nie einen Kredit aufnehmen wollte; zieht ins Haus ihrer Schwiegereltern, obwohl sie nie mit ihnen unter einem Dach leben wollte. Von allen Seiten prasseln Ratschläge auf Andrea nieder, und sie wird in eine Mutterrolle gedrängt, mit der sie sich nicht identifizieren kann. Ein bewegender Roman über zehn Monate im Leben einer jungen Frau, der nicht nur Beziehung, Schwangerschaft und Familie in ihrer ganzen Ambivalenz zeigt, sondern auch, wie schwierig es ist, wie unmöglich fast, sich angesichts gesellschaftlicher Rollenzuschreibungen als Individuum zu behaupten.“

.

.

FERIDUN ZAIMOGLU: „Die Geschichte der Frau“, Kiepenheuer & Witsch, 7. März

„Es spricht die Frau. Ein literarisches Abenteuer, ein großer Gesang, ein feministisches Manifest: Feridun Zaimoglus neuer Roman ist ein unverfrorenes Bekenntnis zur Notwendigkeit einer neuen Menschheitserzählung – aus der Sicht der Frau. Es lässt zehn außerordentliche Frauen zur Sprache kommen vom Zeitalter der Heroen bis in die Gegenwart. Menschen, deren Sicht auf die Dinge nicht überliefert wurde. Weil Männer geboten, die Wahrheit tilgten und die Lüge zur Sage verdichteten. Diesen Frauen war es vorbehalten, schweigend unsichtbar zu bleiben oder dekorativ im Bild zu stehen. Doch nun sprechen sie – klar und laut, wie eine abgefeuerte Kugel. Folgende Frauen kommen zu Wort: Zippora, 1490 v. Chr. – schwarzhäutige Frau des Moses; Antigone – Streiterin gegen Gewaltherrschaft; Judith am 6. Tag nach der Auferstehung – Jüngerin Jesu, Frau des Judas; Brunhild, 429 – zaubermächtige Walküre; Prista Frühbottin, 1540 – heilkundige Frau, der Hexerei bezichtigt; Lore Lay, 1799 – Magd, die sich vom Dichter nicht bannen lässt; Lisette Bielstein, 1849 – rote Fabrikantentochter; Hildrun Tilmanns, 1945 – Trümmerfrau; Leyla, 1965 – Gastarbeiterin der ersten Stunde; Valerie Solanas. 1968 – Feministin, die zur Waffe greift.“ [Das klingt krass präpotent und selbstverliebt.]

.

KARL-MARKUS GAUß: „Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“, Zsolnay, 11. März

„Abenteuer suchen viele in der Ferne, Karl-Markus Gauß findet sie im Reich der Gegenstände. Dinge des Alltags, die er preist und in denen er die Vielfalt und den Reichtum der Welt entdeckt. Dadurch erfahren wir von tapferen und merkwürdigen Menschen, von entlegenen Regionen, unbekannten Nationalitäten und nicht zuletzt von den Vorlieben des Verfassers selbst. Karl-Markus Gauß, der Kartograph der Ränder von Europa, führt uns auf eine charmante, unterhaltsam lehrreiche Expedition ins unbekannte Gelände des Privaten.“

.

ANSELM NEFT: „Die bessere Geschichte“, Rowohlt, 12. März

„Internatsroman, tragische Liebesgeschichte und Roman über Führung und Verführung. Mit 13 kommt Tilman auf ein Internat an der Ostsee, verliebt sich in Ella und findet Aufnahme in ihrer Schülergruppe, geleitet vom sehr unkonventionellen Lehrerpaar Wieland. Als er sich zwischen Ella und der „Familie“ entscheiden muss, kommt es zur Katastrophe. 27 Jahre später erhält der bekannte Schriftsteller Tilman Weber einen Telefonanruf. Ella will die sexuelle Gewalt von damals öffentlich machen. Tilman will das auf keinen Fall.“

.

.

SARAH KUTTNER: „Kurt“, Fischer, 13. März

„»Ich bin mit zwei Kurts zusammengezogen. Einem ganzen Kurt und einem Halbtagskurt. Jana und Kurt haben sich entschieden, dass sie ihr Sorgerecht teilen. Das Kind pendelt nun wochenweise hin und her.« Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus gekauft. Als der kleine Kurt bei einem Sturz stirbt, bleiben drei Erwachsene zurück, deren Zentrum in Trauer implodiert. Kuttner erzählt von einer ganz normalen komplizierten Familie und davon, was sie zusammenhält, wenn das Schlimmste passiert.“

.

MONIKA RINCK: „Champagner für die Pferde. Ein Lesebuch“, Fischer, 13. März

„Eine Feier der Poesie! Das umfangreiche Lesebuch, das die Autorin zusammen mit ihrer Verlegerin Daniela Seel zusammengestellt hat, steht im Zeichen der Fülle: Gedichte, Essays und Kurzprosa aus mehr als zwanzig Jahren. Es geht um Witz und Literatur, Schwimmen und Schlafen, Glück und Erschöpfung, Sammeln und Wegwerfen und die Ekstase der Wiederholung.“

.

RUTH SCHWEIKERT: „Tage wie Hunde“, Fischer, 13. März

„Wenige Monate nach ihrem 50. Geburtstag erhält Ruth Schweikert die Diagnose, dass sie an einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs erkrankt ist. In welchen Käfig aus Vorstellungen, Technik und Terminen gerät jemand, der Krebs hat? Schweikert erzählt radikal genau von der Wirklichkeit der eigenen Krankheit. Es geht um schlaflose Nächte, Spritzen und Katheter. Doch es geht auch ums eigene Schreiben und Lesen, Einsamkeit und Scham.“

.

.

EWALD ARENZ: „Alte Sorten“, Dumont, 18. März

„Sally kurz vor dem Abitur, hasst Angebote, Vorschriften, Regeln, Erwachsene. Liss bewirtschaftet allein einen Hof zwischen Weinbergen und Feldern. Schon beim ersten Gespräch stellt Sally fest, dass Liss anders ist als andere Erwachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges Urteilen, keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, bei ihr auf dem Hof zu übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau ein Rätsel. Was ist das für eine, die nie über sich spricht, die allein das Haus bewohnt, in dem doch die frühere Anwesenheit anderer zu spüren ist? Während sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten, Bienen zuckern, erfahren die beiden Frauen nach und nach von den Verletzungen der jeweils anderen.“

.

SASA STANISIC: „Herkunft“, Luchterhand, 18. März

„Ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. Ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als mein Großvater meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank. Den Sommer, in dem Angela Merkel die Grenzen öffnen ließ und der dem Sommer ähnlich war, als ich über viele Grenzen nach Deutschland floh. HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen sammle, verliert sie ihre. HERKUNFT ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit dem, das nicht mehr zu haben ist. In HERKUNFT sprechen die Toten und die Schlangen, und meine Großtante Zagorka macht sich in die Sowjetunion auf, um Kosmonautin zu werden. Diese sind auch HERKUNFT: ein Flößer, ein Bremser, eine Marxismus-Professorin, die Marx vergessen hat. Ein bosnischer Polizist, der gern bestochen werden möchte. Ein Wehrmachtssoldat, der Milch mag. Eine Grundschule für drei Schüler. Ein Nationalismus. Ein Yugo. Ein Tito. Ein Eichendorff. Ein Saša Stanišić.“

.

JOCHEN VEIT: „Mein Bruder, mein Herz“, Arche, 22. März

„Vor vielen Monaten, als die Eltern unter ungeklärten Umständen spurlos verschwanden, verließ Stephan seinen 13 Jahre jüngeren Bruder Benno und das abgelegene Dorf im Schwarzwald. Jetzt kehrt er zurück. Hat Benno etwas mit dem Verschwinden der Eltern zu tun gehabt? Während sich über dem unergründlichen Dickicht des Waldes der Himmel verdunkelt, kommt Stephan einer Wahrheit über sich und seinen Bruder immer näher – bis ein Sturm losbricht, der droht, alles zum Einsturz zu bringen.“

.

.

REGINA SCHEER: „Gott wohnt im Wedding“, Penguin, 25. März

„Ein Haus. Ein Jahrhundert. Der ehemals rote Wedding: ärmlicher Stadtteil in Berlin. Leo kehrt nach 70 Jahren aus Israel nach Deutschland zurück, obwohl er das nie wollte. Enkelin Nira liebt Amir, der in Berlin einen Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila weiß gar nicht, dass ihre Sinti-Familie hier einst wohnte. Die alte Gertrud hat Leo 1944 im Versteck auf dem Dachboden entdeckt – aber nicht verraten.“

.

SVENJA GRÄFEN: „Freiraum“, Ullstein fünf, 29. März

„Vela und Maren wollen Kinder. Doch dann bricht Maren aus: in ein Haus am Rand der Stadt, mit vielen anderen. Hier gibt es keine Mietanpassungen und keine Preiserhöhungen auf Milch und Käse. Hier ist auch Theo, um den in der Gemeinschaft alles kreist.“

.

ANN COTTEN: „Lyophilia“, Suhrkamp, 31. März

„Ann Cotten ist erwachsen geworden, was uns ein Stück weit in die Zukunft katapultiert. Sie behauptet, nur mehr konstruktiv am Funktionieren eines vernünftigen Lebens für möglichst alle interessiert zu sein. Ganz der menschenfreundliche Roboter, quasi. Die alternden Bewohnerinnen des kurz nach Eröffnung bankrott erklärten Siedlungsasteroiden Amore (KAFUN) halten sich an Klischees und Running Gags fest, um einen Halt gegen die Trauer zu finden. Eine Sammlung von Erzählungen wie ein Schuss ins Knie, die Ann Cotten die letzten Jahre etwas hochstaplerisch als »Science Fiction auf Hegelbasis« angekündigt hat.“

.

.

DORIS ANSELM: „Hautfreundin. Eine sexuelle Biografie“, Luchterhand, 27. Mai

„Gibt es noch schmutzige Worte? Hilft Fesseln gegen Traurigkeit? Gedeiht im Unanständigen vielleicht ein besonderer Anstand? – Sie ist eine Frau, die Sex mag und seltsame Fragen, ihre eigene Haut und die Haut ganz verschiedener Männer. Die überraschend glückliche sexuelle Biografie einer freien Frau.“

.

ANDREAS MAIER: „Die Familie“, Suhrkamp, 17. Juni

„Am Ende dieses Romans ist der Erzähler Andreas 28 Jahre alt und studiert in Frankfurt am Main. Konflikte des fünf Jahre älteren Bruders mit dem CDU-Vater: Der Bruder gründet, kaum fünfzehn, den ersten Grünen-Verband in der Stadt mit. Andreas ist damals zwölf und lernt erstmals, wie offen zutage liegende Wahrheiten von engsten Verwandten dauerhaft bestritten werden. Als Student beginnt er Protagonist zu begreifen, dass Öffentlichkeit auf Unwahrheit, Verdrängung und kollektiver Rationalisierung beruht.“ Ich las alle bisherigen Teile von Maiers „Ortsumgehungs“-Zyklus. „Die Universität“, der direkte Vorgänger, war der bisher schlechteste. Trotzdem: Vorfreude!

.

CORNELIA FUNKE: „Das Labyrinth des Fauns“, Fischer, 2. Juli

„Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr neuer Stiefvater mit seiner Truppe stationiert ist. Der dichte Wald wird zum Königreich voller magischer Wesen. Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie, wird sie Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ofelia in eine phantastische Welt hinein gezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Inspiriert von Guillermo del Toros grandiosem oscarprämierten Meisterwerk »Pans Labyrinth« schafft Bestsellerautorin Cornelia Funke eine Welt, wie nur Literatur es kann.“

.

.

internationale Literatur, neu übersetzt:

.

.

LARS MYTTING: „Die Glocke im See“, Insel, 14. Januar

„Norwegen, 1880: Die wissbegierige Astrid ist anders als die übrigen Mädchen im dunklen, abgeschiedenen Tal. Sehnt sie sich nach einem Leben mit dem jungen Pastor Kai Schweigaard? Oder entscheidet sie sich für das Neue, Unberechenbare? Schweigaard will die 700 Jahre alte Stabkirche in Butangen abreißen und durch eine modernere, größere Kirche ersetzen. Er hat auch schon Kontakt zur Kunstakademie in Dresden: Architekturstudent Gerhard Schönauer soll den Abtransport der Kirche nach Dresden und den Aufbau dort überwachen. Astrid rebelliert, denn mit der Kirche verschwänden auch die beiden Glocken, die einer ihrer Vorfahren einst stiftete. Astrid verliebt sich Gerhard: modern, weltoffen, elegant. Wählt sie die Heimat und den Pfarrer oder den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft in Deutschland?“ [mehr: Goodreads]

.

EDOUARD LOUIS: „Wer hat meinen Vater umgebracht“, Fischer, 23. Januar

„Ein zorniger junger Autor auf Erfolgskurs: An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung, lautete der erste Satz in Edouard Louis‘ Roman »Das Ende von Eddy«. Mittlerweile versteht er die Gewaltausbrüche seines Vaters, der unter der sozialen Ungerechtigkeit einer Gesellschaft litt, die für Menschen wie ihn keinen Platz hat. Eine überwältigende Hommage an die gescheiterten Träume des Vaters.“ [mehr: Goodreads]

.

VRATISLAV MANAK: „Heute scheint es, als wäre nichts geschehen“, Karl Rauch Verlag, 5. Februar

„Der junge Lehrer Ondřej Šmid kommt zur Feier des achtzigsten Geburtstags seines Großvaters nach Pilsen zurück und wird Geheimnissen und Erinnerungen konfrontiert. Schnell drängt sich ihm die Frage auf, ob es Dinge in seiner Kindheit gibt, die ihm entgangen sind oder die er verdrängte. Fragmente setzen sich zusammen wie die bunten Elemente eines Zauberwürfels.“ [mehr: Goodreads, viele schlechte Kritiken]

.

.

JOHANNE HOLMSTRÖM: „Die Frauen von Själö“, Ullstein, 8. Februar

„In einer Herbstnacht 1891 ertränkt Kristina Andersson ihre beiden Kinder im Meer. Sie kommt in die Nervenheilanstalt auf Själö, einer Insel im Schärengarten Finnlands – kaum eine der Patientinnen, die hier eingewiesen werden, verlässt die Insel jemals wieder. Vierzig Jahre später wird die siebzehnjährige Elli ebenfalls dort eingeliefert. Sie lief von zu Hause weg, verliebte sich Hals über Kopf und musste vor der Polizei fliehen. Zwei Frauen, die einen hohen Preis für ihr Verlangen, ihre Liebe und ihr Streben nach Freiheit bezahlen mussten.“ [mehr: Goodreads]

.

PIERRE LEMAITRE: „Die Farben des Feuers“, Klett-Cotta, 28. Februar

„Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs regieren Habgier und Neid in Paris, und so bahnt sich ein Komplott an, das mächtige Bankimperium Péricourt zu Fall zu bringen. Doch Alleinerbin Madeleine weiß die Verhältnisse in Europa für sich zu nutzen und dreht den Spieß um. In einer Epoche, in der es Frauen nicht einmal gestattet war, selbst einen Scheck zu unterschreiben beginnt Madeleine, ihren ganz persönlichen Rachefeldzug zu planen.“ [mehr: Goodreads]

.

ANGIE THOMAS: „On the come up“, cbj, 4. März

„Bri ist 16 und will berühmte Rapperin werden. Als Tochter einer Rap-Legende ist das nicht leicht: Ihr Vater starb, kurz bevor er den großen Durchbruch schaffte. Dann verliert ihre Mutter ihren Job. Plötzlich gehören Essensausgaben, Zahlungsaufforderungen und Kündigungen ebenso zu Bris Alltag wie Reime und Beats.“ [mehr: Goodreads]

.

.

TORE RENBERG: „Von allen Seiten“, Heyne, 4. März

„Bens Vater ist geizig, Bens Mutter psychotisch. Ben langweilt das triste Leben, nur ab und zu unterbrochen von kurzen Glücksmomenten beim Klebstoffschnüffeln. Mit seinem älteren Bruder Rikki macht er sich auf nach Stavanger: Dort leben Onkel Rudi, Jan Inge und Cecilie, die sich einen Dreck scheren um Recht und Gesetz.“ [Band 2 einer Trilogie; mehr: Goodreads]

.

SIRI HUSTVEDT: „Damals“, Rowohlt, 5. März

„1979: Eine junge Frau bezieht ein winziges Zimmerchen im heruntergekommenen Morningside Heights. S.H. kommt direkt aus der amerikanischen Provinz; daher ihr Spitzname: „Minnesota“. Sie will Schriftstellerin werden, genießt den Schmutz wie den Glanz, das turbulente Leben wie die Einsamkeit. Alles Neue saugt sie in sich auf. So auch die oft skurrilen Monologe und gesungenen Mantras aus der Nachbarwohnung. Lucy Brite, liest sie auf dem Klingelschild. Doch mit der Zeit wünscht sie, sie hätte nicht so genau hingehört. Immer dringlicher, klagender werden Lucys Gesänge. Von Misshandlung ist die Rede, Gefangenschaft, Kindstod, von Mord. Nach und nach wird die Nachbarin zu einer immer schrecklicheren Obsession. Frauensolidarität und Männerwahn, Liebe und Geschlechterkampf, Gewalt und Versöhnung.“

.

CHRISTELLE DABOS: „Die Verlobten des Winters“, Insel, 11. März

„Ophelia kann Gegenstände lesen und durch Spiegel reisen. Auf der Arche Anima lebt sie inmitten ihrer riesigen Familie. Doch sie soll auf die eisige Arche des Pols ziehen und einen Adligen, Thorn, heiraten. Warum wurde ausgerechnet sie, das zurückhaltende Mädchen mit der leisen Stimme, auserkoren? Ophelia macht sich auf den Weg in ihr neues, blitzgefährliches Zuhause.“ [mehr: Goodreads. Young Adult, erster Teil einer französischen Reihe]

.

.

ALESSIO DE SANTA: „The Moneyman – Die Geschichte von Roy und Walt Disney“, Knesebeck, 20. März

„Walt Disneys Lebenswerk wäre nicht möglich gewesen ohne seinen Bruder Roy, der sich um die finanzielle Seite kümmerte. Von Kindheit an hatten die beiden ein enges Verhältnis. Roy unterstützte Walts Pläne, Künstler zu werden. Aus Roys Sicht erzählt diese lebhaft illustrierte Graphic Novel die Geschichte von Walt Disney und lässt den Geist der 1940er und 1950er Jahre spüren.“ [mehr: Goodreads]

.

PHILIPPE LANCON: „Der Fetzen“, Klett-Cotta, 23. März

„An einem Morgen im Januar entscheidet sich Lançon spontan, in der Redaktion von Charlie Hebdo vorbeizuschauen. Er sitzt im Konferenzraum, als zwei maskierte Attentäter das Gebäude stürmen. Kurz darauf sind die meisten seiner Freunde tot, ihm selbst wird der Unterkiefer zerschossen. Lançon wird nicht als Gastdozent nach Princeton gehen, wie es geplant war. Er wird seine Querflöte verschenken, die er nicht mehr spielen kann. Er wird lange Zeit keine Redaktion mehr betreten. Stattdessen wird er siebzehn Gesichtsoperationen erdulden und versuchen, seine Identität zu rekonstruieren.“ [mehr: Goodreads]

.

JOHAN HARSTAD: „Max, Mischa und die Tet-Offensive“, Rowohlt, 26. März

„Freundschaft, Flucht, Liebe, Krieg und Kunst: Max Hansen wächst in Norwegen auf. Ein Idyll – bis Max‘ Familie an die US-Ostküste emigriert. Mordecai wird Max‘ bester Freund und macht ihn mit Mischa bekannt, einer sieben Jahre älteren Künstlerin. Sie ist es auch, die Max anstiftet, nach seinem geheimnisvollen Onkel Owen zu suchen, einem Vietnam-Veteranen. Die unkonventionelle WG wird zum Epizentrum des Lebens von Max, Mischa, Mordecai und Owen.“ [mehr: Goodreads]

.

.

VIOLAINE HUISMAN: „Die Entflohene“, Fischer, 27. März

„Huisman erzählt die Geschichte ihrer schräg-charmanten Mutter: Catherine konnte ausrasten, die beiden Töchter unflätig beschimpfen, um sie gleich danach in Liebe zu ertränken. Sie ist manisch-depressiv. Mit gnadenloser Aufrichtigkeit und großer Wärme erinnert sich Huisman an ihre schöne, witzige und widersprüchliche Mutter und die unkonventionelle Familie.“ [mehr: Goodreads]

.

TORBORG NEDREAAS, „Im Mondschein wächst nichts“, Kameru Verlag, 29. März

„Ein Zufall führt zwei Fremde – eine Frau und einen Mann – in den 20er Jahen auf dem Bahnhof einer norwegischen Kleinstadt zusammen. Statt des erwarteten erotischen Abenteuers beginnt die junge Frau mit schonungsloser Offenheit über ihr Leben und ihre hoffnungslose Liebe zum Gymnasiallehrer Johannes zu erzählen. Eine Liebe, die sich über Standesvorurteile hinwegzusetzen versuchte.“ [mehr: Goodreads]

.

MICH VRAA, „Jetzt seid ihr frei“, Hoffmann und Campe, 1. April

„1827 soll Peter von Scholten die königlichen Schatzkammern mit Reichtümern aus der Kolonie Indien füllen – ohne Rücksicht auf Menschenleben. Doch für von Scholten sind auch Sklaven Menschen, eine Einstellung, für die ihn die Plantagenbesitzer hassen. Auf seiner Seite stehen die Humanisten Maria Eide und ihr Mann Mikkel, die den Sklaven Gehör verschaffen wollen, und vor allem die freie, wohlhabende Einheimische Anna Heegaard, in die Peter sich verliebt. Und die Zeiten ändern sich: Die Sklaven erheben sich gegen ihre Unterdrücker, und Peter von Scholten erklärt sie gegen den Willen seines Königs für frei.“ [mehr: Goodreads] Hm. White Savior-Narrativ?

.

.

AMOS OZ, SHIRA HADDAD: „Was ist ein Apfel?“, Suhrkamp, 9. April

„Seit 2014, bei der Arbeit an einem Roman, entwickelten sich intensive Gespräche zwischen Amos Oz und der Lektorin Shira Hadad – in denen ohne Tabus und falsche Scham Oz‘ Leben und Schreiben zum Thema wird. Da die Lektorin sich nicht auf eine Rolle als Stichwortgeberin beschränkt, sind Kontroversen nicht ausgeschlossen, zumal die jüngere, weibliche Perspektive auf das Tun und Lassen des weltweit anerkannten Schriftstellers zu produktiven Provokationen führt. Was führt zur Geburt des Schriftstellers unter neuem Namen angesichts des Selbstmords der Mutter? Wie hat man sich die konkrete Arbeit am Schreibtisch vorzustellen?“ [mehr: Goodreads]

.

DAMIR OVCINA, „Zwei Jahre Nacht“, Rowohlt Berlin, 16. April

„Ovčina, der während des Bosnienkriegs jahrelang in Sarajevo eingeschlossen war, hat einen gewaltigen, autobiographischen Roman geschrieben: Ein Staat zerfällt, plötzlich ist Krieg. Ein 18jähriger Mann muss zwei Jahre in einem feindlichen Viertel Sarajevos bleiben, vom Vater getrennt. Von den Besatzern wird er gedemütigt. Er muss Tote bestatten, steht aber auch den Lebenden bei. Er lernt, im Verborgenen, eine Frau kennen. Dann wehrt er sich zum ersten Mal gegen seine Peiniger, flüchtet und kämpft fortan im Untergrund.“ [mehr: Goodreads]

.

JUDITH VISSER: „Mein Leben als Sonntagskind“, HarperCollins, 1. Mai

„Jasmijn führt Tagebuch – doch redet nur mit ihrer Hündin Senta und mit Elvis Presley, mit dessen Postern sie ihr Zimmer tapezierte. Wie schaffen es andere Menschen bloß, dass sie immer wissen, wie sie sich verhalten sollen? Mit Senta und Elvis an ihrer Seite macht sich Jasmijn auf, dieses Geheimnis zu ergründen und ihr Glück zu finden. Der Bestseller aus den Niederlanden: ein berührender Roman über das Erwachsenwerden mit Autismus.“ [mehr: Goodreads]

.

.

JAVIER MARIAS: „Berta Isla“, Fischer, 22. Mai

„Tomás – halb Spanier, halb Engländer – verliebt in die junge Berta Isla. Als er zum Studium nach Oxford geht, bleibt sie in Madrid zurück – nicht ahnend, dass Tomás dort einen schwerwiegenden Fehler begeht. Um einer Haftstrafe zu entgehen, beginnt er, heimlich für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Als er zu Beginn des Falklandkrieges plötzlich verschwindet, beginnt sie endgültig zu hinterfragen, wen sie geheiratet hat. Eine Geschichte über das Warten, die Zerbrechlichkeit der Liebe und die Zerrissenheit zwischen Krieg, Geheimnissen und Loyalität.“ [mehr: Goodreads]

.

IAN McEWAN: „Maschinen wie ich“, Diogenes, 22. Mai

„[Spielt in einer Parallelwelt, in der es schon in den 1980ern Androiden gibt:] Lebenskünstler Charlie ist Anfang 30. Miranda eine clevere Studentin, die mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Sie verlieben sich, gerade als Charlie seinen ›Adam‹ geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und verhängnisvolle – Situationen. [mehr: Goodreads] [Ich mochte den simplen, aber sympathischen Comic ‚Alec + Ada‘]

.

CARL FRODE TILLER: „Der Beginn“, btb, 24. Juni

Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, gelebt werden muss es vorwärts. Terje liegt nach einem Suizidversuch im Sterben und lässt sein verpfuschtes Leben Revue passieren. Momente des Friedens fand er nur in der Natur. Ein bewegendes Buch, erzählt wie im Rausch – über endgültige Entscheidungen, Vorherbestimmung und die Freiheit des Einzelnen.“ [mehr: Goodreads]

.

.

Sachbuch:

.

.

AMINA BILE, SOFIA NESRINE SROUR, NANCY HERZ: „Schamlos“, Gabriel (Thienemann-Esslinger), 11. Februar

„Drei junge Frauen – Muslimas, Bloggerinnen, Feministinnen – beziehen Position: Wie fühlt es sich an, ständig zwischen den Erwartungen ihrer Familien, ihrer kulturellen Identität und ihrem Selbstverständnis, als Jugendliche in einem westlichen Land zu leben, hin- und hergerissen zu sein? Sie haben Diskussionen angeregt, Tabu-Themen öffentlich gemacht und zahlreiche sehr persönliche Geschichten gesammelt. Dabei entstand ein bemerkenswertes, mutiges Buch. Ein Plädoyer für eine multikulturelle Gesellschaft.“ [mehr: Goodreads]

.

JAYROME C. ROBINET: „Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund“, Hanser Berlin, 18. Februar

„Jayrôme hat früher als weiße Französin gelebt. Er zieht nach Berlin, beginnt Testosteron zu nehmen und erlebt eine zweite Pubertät. Ihm wächst ein dunkler Bart – und plötzlich wird er auf der Straße auf Arabisch angesprochen. Ob im Café, in der Umkleide oder bei der Passkontrolle, er merkt, dass sich nicht nur seine Identität, sondern vor allem das Verhalten seiner Umwelt ihm gegenüber radikal änderte. Er kann vergleichen: Wie werde ich als Mann, wie als Frau behandelt? Und was bedeutet es, wenn sich nicht nur das Geschlecht ändert, sondern augenscheinlich auch Herkunft und Alter? Mitreißend erzählt er von seinem queeren Alltag und deckt auf, wie irrsinnig gesellschaftliche Wahrnehmungen und Zuordnungen oft sind.“

.

FATMA AYDEMIR, HENGAMEH YOGHOOBIFARAH (Herausgeber*innen): „Eure Heimat ist unser Albtraum“, Ullstein, 22. Februar

„Wie fühlt es sich an, täglich als „Bedrohung“ wahrgenommen zu werden? Wie viel Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus auf die Sexualität aus Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat – einem völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 13 Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten „Heimatministeriums“ sammeln Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven von Denker_innen, die Rassismus und Antisemitismus erfahren. In persönlichen Essays geben sie Einblick in ihren Alltag und halten Deutschland den Spiegel vor: einem Land, das sich als vorbildliche Demokratie begreift und gleichzeitig einen Teil seiner Mitglieder als »anders« markiert, kaum schützt oder wertschätzt. Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu Sanyal, Olga Grjasnowa uvm.“

.

.

Stuart Hall: „Schriften. Band 1“, Argument, 1. März

„Die Cultural Studies, begründet mit der Absicht, das Alltagsleben als umkämpften Ort sichtbar zu machen, einen Ort des Widerstandes, an dem um die ‚Köpfe und Herzen‘ der Menschen gerungen wird, wurden inzwischen weltweit zur universitären Disziplin. Stuart Hall schafft es, identitätsstiftende Praxen als umkämpft und herrschaftsmächtig durchsetzt zu theoretisieren und analytische Werkzeuge zu entwickeln, um die ideologischen Prozesse, Kämpfe und Konjunkturen der kapitalistischen Gegenwart zu kritisieren. Mit konkreten Analysen zu aktuellen Entwicklungen lotet er die Möglichkeiten linker Politik und Kultur aus und sucht nach ‚günstigen Bedingungen für einen Fortschritt zum Sozialismus‘ in aktuellen Kräfteverhältnissen.“ [mehr: Goodreads]

.

lou kordts: „Queering Genitals. intime anatomie um_denken“, Edition Assemblage, 1 März

„In „Queering Genitals“ werden intime Anatomie aus trans Perspektive grundlegend befragt und cisnormative Erzählungen auf den Prüfstand gestellt. Genitalien werden anhand queerer Körpererfahrungen reclaimed, dekonstruiert, veruneindeutigt und in ihrer Diversität sichtbar gemacht, um mehr Möglichkeiten zu schaffen Körper, Identität und Lust lebbar zu machen, aber auch Ambivalenz und Unsicherheit zuzulassen.“

.

MARK TERKESSIDIS: „Wessen Erinnerung zählt? Kolonialismus und Rassismus heute“, Hoffmann und Campe, 6. Mai

„Beutekunst. Die Rückgabe von Sammlungen an afrikanische Länder: Deutschlands Umgang mit seiner Kolonialgeschichte. Terkessidis beschreibt Kennzeichen von Alltagsrassismus ebenso wie dessen Entstehung, insbesondere während der Kolonialzeit und argumentiert, dass mit dem Versailler Vertrag Vorurteile in deutsche Köpfe Einzug hielten, die bis heute bestehen. Am Beispiel von Raubkunst, Sprache und falschen Erwartungshaltungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund zeigt er, dass wir die Last der Kolonialzeit noch lange nicht überwunden haben.“

.

JAN BRANDT: „Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt: Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden / Von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen“, Dumont, 17. Mai

„Stadt und Land, Utopie und Heimat: zwei Seiten einer Medaille. In Brandts ostfriesischem Heimatdorf Ihrhove steht das Haus des Urgroßvaters vor dem Abriss. Der Eigentümer, ein Bauunternehmer, sieht keinen Grund, das Alte zu erhalten, wo sich durch etwas Neues der Profit um ein Vielfaches steigern lässt. Jan Brandt droht der Verlust der Heimat, und er nimmt den Kampf auf, um den Gulfhof zu retten, das Symbol seiner Herkunft. In Berlin, wohin sich Brandt Ende der Neunziger vor der Provinz geflüchtet hatte, droht ihm zeitgleich der Rauswurf aus der Mietwohnung. Brandt bekommt zu spüren, dass sich Berlin, die einstige antikapitalistische Utopie, in eine Schlangengrube verwandelt hat, in der die Mieter nahezu alles für eine bezahlbare Wohnung tun würden – und müssen.“

.

[Alle Klappentexte: gekürzt]

[Leseexemplare? gern einfach direkt per E-Mail schicken | Printadresse hier: Link]

.

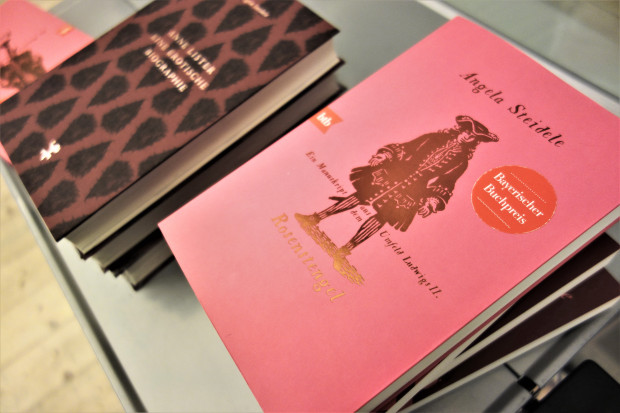

Ich bin freier Kritiker – und gern, so oft wie möglich: Moderator bei Lesungen und Podien. Ich hoffe, auch 2019 mit zwei, drei Autor*innen auf Bühnen ins Gespräch zu gehen. Bisher moderierte ich u.a. Lesungen und Gespräche mit Stewart O’Nan, Thomas von Steinaecker, Anke Stelling, Assaf Gavron, Manja Präkels (Foto) und Nik Afanasjew, Kathrin Passig, Teresa Präauer und Justin Torres, Angela Steidele, Julia von Lucadou, Gianna Molinari, Lasha Bugadze, Beka Adamaschwili und Fiona Maazel. Gern auf Englisch: das.ensemble (at) gmail.com

.