.

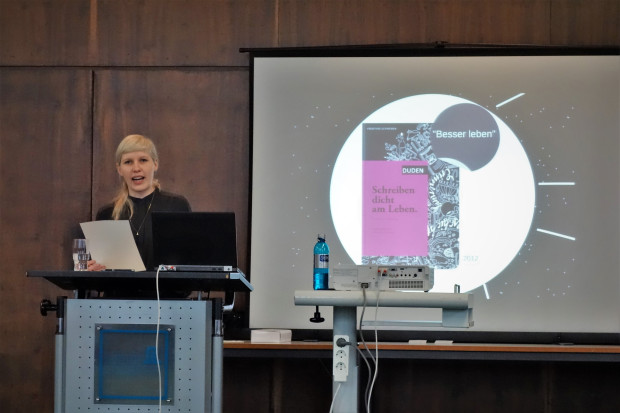

Am 13. März spreche ich am LCB Berlin: ein 90-Minuten-Vortrag über das Entdecken von Büchern, online.

.

- Welche Plattformen stellen Neuerscheinungen vor?

- Wo finden sich Geheimtipps, Entdeckungen?

- Welche Blogs, Multiplikator*innen, Twitter-, Instagram-, Facebook-Accounts vernetzen und informieren?

- Wie behalte ich, durch Listen und Tools wie Goodreads, den Überblick?

.

Noch zwei Tage lang, bis Dienstag, bleibt dieser Blog-Eintrag Work-in-Progress:

Habt ihr Ideen, Anregungen, Adressen? Für alle, die sich für deutschsprachige Gegenwartsliteratur interessieren?

Vor allem aber: Für Übersetzer*innen aus dem Ausland, die online über die deutschsprachige Literaturszene informiert bleiben wollen?

Kommentiert – oder mailt mir eure Tipps! das.ensemble@gmail.com & drüben bei Facebook: facebook.com/smesch

.

Am internationalen Übersetzertreffen des Literarischen Colloquiums Berlin nehmen in diesem Jahr 34 Übersetzerinnen und Übersetzer aus 29 Ländern teil, die die deutschsprachige Literatur in 27 verschiedene Sprachen übertragen. Nach einem mehrtägigen Seminarprogramm im LCB besuchen wir die Leipziger Buchmesse, wo am Donnerstag, 15. März um 11 Uhr im Übersetzerzentrum (Halle 4, Stand C500) eine Podiumsdiskussion mit ausgewählten Teilnehmern stattfindet.

Mit dabei sein werden Zofia Sucharska (Polen), Anna Kukes (Russland), Nelia Vakhovska (Ukraine), Chrytsyna Nazarkevich (Ukraine), Katalin Rácz (Ungarn), Jaugen Bialasin (Belarus), Katarina Széherova (Slowakei), Marie Voslářová (Tschechien), Zdravka Evstatieva (Bulgarien), Radu Alexe (Rumänien), Meral Tarar Tutus (Serbien), Vanda Kušpilić (Kroatien), Marina Aganthangelidou (Griechenland), Natia Datuashvili (Georgien), Anne Folkertsma (Niederlande), Giulia Disanto (Italien), Margherita Carbonaro (Italien), Alexia Valembois (Frankreich), Rebecca DeWald (Großbritannien), Mandy Wight (Großbritannien), Paula Kuffer (Spanien), Ramon Farres (Spanien), Kathleen Thorpe (Südafrika), Daniel Bowles (USA), Mariana de Ribeiro de Souza (Brasilien), Martina Fernandez Polcuch (Argentinien), Amira Amin (Ägypten), Donya Moghaddamrad (Iran), Raikhan Shalginbayeva (Kasachstan), Ma Jian (China), Subroto Saha (Indien), Jiwon Oh (Südkorea), Nihat Ülner (Türkei), Gülperi Zeytinoglu (Türkei) und Katalin Rácz (Ungarn).

.

Übersetzer*innen, die auf Facebook & Twitter networken:

Katy Derbyshire | Shelley Frisch | Rachel Hildebrandt | Charlotte Collins | Rebecca DeWald | William Gregory | Meytal Radzinski | Ruth Martin | Jamie Searle Romanelli | Lyn Marven | Jenny Watson | Ruth Ahmedzai Kemp | Jen Calleja | Susan Bernofsky | Daniel Hahn | Lucina Schell | Paula Kirby (GDR expert) | Anne Marie Jackson | Stefan Tobler | Mandy Wight | Sarah Pybus | Jessica West | Karen Leeder | Sally-Ann Spencer | Meike Ziervogel | Charlotte Ryland | Emma Rault | Jackie Smith | Amanda Price | Vivid Meaning | Elka Sloan | Louise Lalaurie | CMC Translations | Tony Malone | Julia Sanches | Katharina Bielenberg | Deborah Smith | Ruth Clarke | Melanie J. Florence | Sophie Hughes | Marta Dzuirosz | Laura Watkinson | Lillie Langtry | Steph Morris | Petra Hardt (Suhrkamp) | Emma Ramadan | Theodora Danek | Tim Gutteridge | Geraldine Brodie | Lawrence Schimel | Susan Reed | Walter Schlect | Anna Holmwood | Lissie Jacquette | Saskia Vogel | Lucy Moffatt | Alyson Coombes | Tim Mohr | Christine Moser | Nick Rosenthal | Maria Snyder | Mandy Wight

…und Bradley Schmidts Blog „Leipzig is lit“

.

Twitter-Seiten:

New Books in German | Translated World | ALTA | ata | BCLT | Words Without Borders | World Literature Today | Open Letter Books | Deep Vellum | CATranslation | LitAcrossFrontiers | European Literature Network | European Prize for Literature | TranslationMonth | Women in Translation | Festival Neue Literatur | FBF New York | Transfiction | Tilted Axis | World Editions | Oneworld Publications | Darf Publishers

…und der Hashtag #translationsthurs

.

Facebook-Gruppen:

Buchhandelstreff: Buchhändler*innen tauschen sich über Kunden, Alltag und die Branche aus. Wer einen Buchtipp sucht, bekommt in der Gruppe oft fachkundige oder originelle Antworten.

Empowerment durch Medien: Medienberichte, Links, Inspiration und viele Links zu Spielzeug, Serien, Büchern und Filmen von oder mit Menschen of Color. Eine rassismuskritische Gruppe, besonders fachkundig bei Kinder- und Jugendliteratur.

Comicforschung: deutschsprachige Journalist*innen und Akademiker*innen sprechen über Comics / Graphic Novels. Viele Expert*innen für den deutschsprachigen Markt.

Das blaue Sofa: aktuelle Zeitungsartikel, Links, Videos – meist zu den größten Namen der deutschsprachigen Literaturszene.

.

Facebook-Seiten / Fan-Pages:

Buchbloggerinnen-Netzwerk | Stiftung Lesen | Arbeitskreis für Jugendliteratur | Übersetzercouch | VdÜ

.

Facebook-Seiten von Buchblogs:

We read Indie | das Debüt | SchöneSeiten | 54Books | Literaturen | Buzzaldrins Bücher | Klappentexterin | Muromez | Zeilensprünge

.

Facebook-Seiten von Verlage und Initiativen:

Indiebookday | Kurt-Wolf-Stiftung | Hotlist | Alliance internationale des éditeurs indépendants

Culturbooks | kookbooks | Mairisch | Verbrecher Verlag | Kremayr & Scheriau | Merve | Hablizel Verlag | Luftschacht Verlag | Matthes & Seitz | Schöffling | Männerschwarm | Kein & Aber | Verlag Antje Kunstmann | Liebeskind | Frohmann Verlag | Jung und Jung | mikrotext | Salis | Steidl | Frankfurter Verlagsanstalt | Weidle | Guggolz | avant [Comics] | Reprodukt [Comics] | Edition Moderne [Comics]

.

internationale Facebook-Seiten:

Global Literature in Libraries Initiative | McSweeney’s | The Millions | Book Riot | Literary Hub | Afrolivresque (Franz. & Englisch)

.

Websites von Verlagen, die Jugendbücher veröffentlichen:

Arena | Loewe | Carlsen | Magellan | Beltz & Gelberg | Hanser | mixtvision | Ravensburger | dtv Jugendbuch | script5 | Oettinger | Egmont | cbt | Fischer FJB | Thienemann | Gerstenberg | Twitter-Account: buuu.ch

Update, Ende 2018. Jugendbücher auch bei: NordSüd | Aladin | Arctis | Sauerländer | Kunstanstifter | Moritz | Orell Füssli | Heyne fliegt | Lappan | One | Tulipan | Urachhaus | Kosmos | Tyrolia | Baumhaus.

.

Instagram:

Die meisten Buchblogs sind auch auf Instagram. Explizit sehenswert: Literarischer Nerd | Literakt …und, Videos: Autor*innenlesungen auf Zehnseiten.de

.

Rezensionsportale, Online-Magazine:

Literaturkritik.de | Litrix | litaffin | Literatur & Feuilleton | Buecherkinder (Kinderbücher) | Literaturport | Literaturcafé | Fixpoetry | Poetenladen | Lyrikline | Litprom | SWR-Bestenliste

Aggregator Perlentaucher | Perlentaucher-Newsletter „Bücherbrief“ | …und, ähnlich: der „Börsenblatt-Bestseller-Newsletter“

.

Print-Magazine:

Buchkultur | BÜCHER Magazin (auch sympathische FB-Seite) | Volltext | Buchreport | Börsenblatt | Buchmarkt

Genre & Krimi:

Krimi-Bestenliste | Phantastik-Bestenliste | „die 7 besten Bücher für junge Leser“ (monatlich) | SERAPH-Preis | Krimi-Couch | Histo-Couch [weitere Sparten-Websites, jeweils couch.de] | TOR Online (Deutsch) | Heyne: die Zukunft | Darkstars Fantasy-News | Markus Mäurer (Twitter) | das Syndikat | FantasyGuide (Twitter) | Herland: Feminismus & Krimis

.

Selfpublishing [in Deutschland nennen sich unabhängige Verlage gern „Indie-Verlage“; doch Selfpublishing-Autor*innen ganz ohne Verlag gern „Indie-Autor*innen“: Indie-Autor*innen veröffentlichen selten in Indie-Verlagen.]

Federwelt (auch Verlags-Autor*innen. Oft Fokus auf Handwerk und Selbstorganisation) | Selfpublisher-Bibel | Uschtrin.de | R Benke-Bursian (Twitter) | Matthias Matthing (Twitter)

.

Social Reading & Blogs:

50 Buchblogs, die ich empfehle | Krimi-Blogs, die ich empfehle (2014) | Booktube-Videos, die ich empfehle | 1000+ Buchblogs auf Lesestunden.de | tagesaktuelle Blogposts und Feuilleton-Texte, gesammelt bei lit21.de

.

Leseportale:

LovelyBooks | MojoReads | NetGalley | VorabLesen | Literaturschock

.

Agenturen, mit denen ich gute Erfahrungen machte:

Graf & Graf | Agentur Michael Gaeb | Werner Löcher-Lawrence [auch Übersetzer] | Langenbuch & Weiss sowie Scout Jana-Maria Hartmann (Chicago)

.

Goodreads: Books my friends are reading (Liste)

30 Goodreads-User*innen, die deutsche Gegenwartsliteratur mögen und oft bewerten: Agnieszka | Philipp | Yvo | Martin | Thomas | Marie | Patrick | Susanne | Fabian | Alexandra | Frau Zerstreuung | Wiebke | Booklunatic | Steffi | Kathrin | Antje | Silke | Dazessin | Barbara | Lese lust | Sabine | Clara | Martin | Ira | Dennis | Matthias | Georg | Rabenfrau | Thomas H. | …und ich selbst

Twitter-Accounts, die oft über deutsche Literatur-Debatten und Neuerscheinungen posten:

Karla Paul | SalonLit_ | Österreichische Gesellschaft für Literatur | Jan Drees | Patrick Hutsch | Dirk Pilz | WhoisKafka | Fabian Thomas | Carsten Otte | Ruth liest | CrowandKraken | Nadine Epilogues | XMarieReads | Buchwurm_Blog | Bookster HRO | IR_head | RedustrialBlog | Matthias Huber | Stefanie Laube | Claudia Dürr | Marcus Kufner | meineliteraturwelt | Peter Peters | Florian Eckardt | SkylineofBooks | Verena Schmetz | Literatur in Berlin | Maren Appeldorn | Misshappyreading | Sameena Jehanzeb | HerrBooknerd | Was mit Büchern | letusreadsomebooks | Die Buchbloggerin | dasfoejetong | Frau Hemingway | Sharon Baker | Wolfgang Ferchl | Wunderliteratur | Frank Beck | Tilman Winterling | Eszter Bolla | Re-book | Literatur_Papst | Mario Max | Papiergeflüster | Klaus N. Frick | Wolfgang Tischer

Neuerscheinungen finden?

Blogger Ilja Regier [Muromez] verlinkt alle 6 Monate ca. 40 Verlagskataloge im Blog. Eintrag zu Frühling 2018 | ähnlicher Eintrag von mir

Literaturkritik.de listet öffentlich alle Titel auf, die als Rezensionsexemplar eingereicht wurden: Link

präzise Amazon-Suchen, z.B. deutschspr. Gegenwartsliteratur, nach Erscheinungstermin (absteigend)

Buchhandel.de / Verzeichnis lieferbarer Bücher (noch präzisere Suchparameter, customizable)

Neuerscheinungs-Listen bei LovelyBooks

.

.

„Wo findest du neue Bücher? Wie stößt du auf interessante Titel?“

Frage ich das Kritiker*innen, Blogger*innen, Autor*innen, Veranstalter*innen… höre ich zu oft:

.

a) „Ich lese halt durch alle Verlagsvorschauen, zweimal pro Jahr“ oder, knapper „Ich lese durch die Vorschauen meiner acht bis zwölf Lieblingsverlage. Die anderen enttäuschen mich eh fast immer, lehrte mich die Erfahrung.“

oder:

b) „Ich suche, stöbere selbst kaum noch. Ich habe Freund*innen, die meinen Geschmack gut genug kennen, dass ich weiß: Wenn X mir ein Buch empfiehlt, sollte ich es lesen!“

.

Vielleicht reicht das.

Er reicht für fast alle im Literaturbetrieb (…außer Buchhändler*innen):

- Favoriten und recht enge Parameter bestimmen.

- vertrauenswürdige Empfehler*innen suchen.

- sagen: „Was mich auf DIESEN Kanälen erreicht, nehme ich besonders ernst. Alles andere muss erst sehr laut, sehr sichtbar, sehr besonders sein, dass ich es irgendwann später, auf Umwegen, wahr nehme.“

.

Mir reicht das nicht.

Wenn ich nicht aktiv suche, lese ich vor allem Bücher von Lieblings-Autor*innen: arrivierte Namen, die mir ein Begriff sind. Ich verlasse mich auf Klassiker, Vertrautes. Mache viel zu selten Entdeckungen – denn die Hemmschwelle bei unbekannteren Stimmen ist höher.

Immer, wenn ich 20 Bücher aussuche, sind sechs oder sieben von Frauen. Nie 10. Nie mehr als 10: Männer sind sichtbarer. Sie werden öfter besprochen, empfohlen. Beim Roman eines Manns denke ich: „Das ist ein Buch. Also: relevant für mich!“ Beim Buch einer Frau denke ich: „Ist das überhaupt Literatur? Oder doch nur: Frauen-Unterhaltung?“

Ein Buch bei Suhrkamp, Hanser, Rowohlt, S. Fischer: nehme ich ernst.

Bei Büchern aus Kleinverlagen denke ich: Das Buch wird wenig Publikum erreichen. Der Verlag kann oft kaum Geld auszahlen, nicht viel Energie in PR und Werbung stecken: Hatte der Autor, die Autor*in Geld genug, um sich viel Zeit zu nehmen, beim Schreiben? Ist das ein Buch, das ihm/ihr maximal wichtig ist? Oder doch: ein Schnellschuss, ein Kompromiss, eine Schrulle – für ein Nischen-Publikum? Etwas, hinter dem kein großer Verlag stehen will?

.

EIN Buch zu finden, ist frustrierend.

Ich suche ständig, parallel:

- ein Buch, das ich als nächstes lesen kann.

- ein aktuelles Buch, über das „alle“ reden – und bei dem ich dabei sein will.

- ein Buch, das in ca. sechs Wochen erscheint und das ich als Rezensent im Radio vorstellen / empfehlen kann.

- Bücher für alle, denen ich oft Bücher schenke: Ein existenzielles, packendes Buch für meinen Partner. Ein spannendes, makellos geplottetes Buch für meinen besten Freund. Ein Buch, das meinen neunjährigen Neffen begeistert. Ein Buch, von dem ich online sagen kann „Wenn ihr dieses Jahr EIN Buch lest: Nehmt das hier!“ usw.

Das sind Standard-„Suchanfragen“, die immer gelten.

Oft aber habe ich EINE akute, konkrete Vorgabe, z.B. von meinem Radio-Redakteur. Bis Juni etwa suche ich Bücher, in denen Töchter autobiografisch über den Vater schreiben. Die Bücher müssen, idealerweise:

- …jünger als zwei Jahre sein.

- …in deutscher Übersetzung vorliegen.

- …so klug und literarisch sein, dass ich sie im Radio empfehlen kann.

Jedes Mal, wenn ich einen so konkreten Suchauftrag habe, finde ich unterwegs interessante Bücher, die nicht richtig passen, zu den genauen Parametern:

- Vater-Töchter-Bücher, nicht auf Deutsch

- Jugendbücher, nicht autobiografisch

- interessante Bücher eine Frau, die vor 20 Jahren über ihren Vater schrieb

- Familien-Mangas etc.

.

Diese Entdeckungen helfen mir akut bei meiner Arbeit nicht.

Doch sie zu speichern, ist wichtig und motivierend – denn oft habe ich fünf Monate später einen Schwerpunkt, einen Auftrag, ein Projekt, bei dem es plötzlich wirklich um gute Jugendbücher geht. Oder Mangas. Oder Vater-Tochter-Klassiker.

.

Unter Zeitdruck EIN passendes Buch finden, z.B. für meinen besten Freund?

Stress und Frust.

Befriedigend wird das Scouten, Stöbern, Herumsuchen, sobald ich zwei Zwischenstufen einbaue:

- Ich markiere die Bücher, die mir gerade nichts bringen – doch die mir interessant scheinen. Damit ich immer, wenn ich Zeit habe, durch Leseproben lesen kann: Meine das-will-ich-anlesen-Liste. Sie enthält 4500 Titel.

- Später gehe ich durch diese 4.500 Titel der das-will-ich-anlesen-Liste und entscheide nach der Leseprobe, was ich tatsächlich kaufen und weiter lesen würde: Meine angelesen-und-sehr-gemocht-Liste. Sie enthält über 2000 Titel.

Bücher, deren Leseprobe mich überzeugte. Doch die ich gerade in kein Projekt einbinden kann, und deren Lektüre für mich reine Privatsache wäre.

Immer, wenn ich einen Auftrag kriege wie „Empfiehl sechs aktuelle Jugendbücher“, kann ich meine angelesen-und-sehr-gemocht-Liste öffnen und habe endlich Grund / Vorwand, Bücher, auf die ich seit Monaten Lust habe, zu lesen.

..

Reicht eine Leseprobe, um zu ein gutes Buch zu erkennen?

Nein. Ich lese oft Bücher an, finde den Stil, Ton, Rhythmus, das Vokabular und die Atmosphäre auf den ersten 5 Seiten großartig. Doch Monate später, wenn ich das Buch komplett lese, merke ich: Es ist gut geschrieben – aber nicht gut erzählt.

Umgekehrt habe ich sicher viele gut erzählte Bücher angelesen und aussortiert: weil die Leseprobe nicht kunstvoll, dringlich, ambitioniert, literarisch genug war.

Für Übersetzer*innen gibt es ein Zusatz-Problem: Wie kunstvoll müssen Bücher, die übersetzt werden, formuliert sein? Reicht mittelguter Stil nicht oft – so lange der Plot stimmt? In der Übersetzung kann man vieles noch einmal aufwerten, literarischer machen, ausbalancieren, retten.

Natürlich sind Leseproben nicht genug, um ein Urteil zu fällen. Aber mich irritiert, wie schnell Leute sagen „Ach: eine Leseprobe? Das ist doch oberflächlich. Was willst du da schon sehen? Raus lesen? Fest machen? Du musst 80 Seiten lesen, mindestens!“

Diesen Menschen antworte ich: Ihr zappt. Schaut Film-Trailer. Entscheidet STÄNDIG auf Basis von 20, 30 Sekunden, ob eine Serie, ein Film, ein Youtube-Video relevant für euch ist. Ich glaube, mit Übung und Sprachgefühl kann ich als Leser aus einer Leseprobe genauso schnell Schlüsse ziehen über die „Production Values“, den Ton und die Zielgruppe eines Buches…. wie ihr als Zapper über Look, Ton, Zielgruppe eines Streams.

.

Mein Anspruch: in alles, das empfohlen wird, erfolgreich ist und / oder in Verlagen erscheint, die ich respektiere, kurz rein zu lesen. Auch, weil Cover, Klappentext etc. oft falsche Bilder vermitteln. Zwei Minuten mit der Amazon-Leseprobe verrät mir fast immer mehr als die beste Rezension, der klügste Klappentext.

Das Zeitfenster, in dem ich Bücher an Redaktionen pitchen, mit Büchern Geld verdienen kann, wird schnell enger:

- Ich habe noch keine Redaktion, die mich große Titel wie „Lincoln at the Bardo“ oder „Die Ermordung des Commendatore“ lesen lässt: Solche Bücher werden von Journalist*innen besprochen, 15 Jahre älter als ich. Bei Deutschlandfunk Kultur durfte ich Elena Ferrantes Neapel-Romane besprechen – weil ich 6 Monate vor der deutschen Veröffentlichung immer wieder sagte „Das war hyper-erfolgreich in den USA und Italien. Trust me on this: Lasst uns schon jetzt darüber berichten.“

- Wenn Bücher von zu vielen anderen Blogger*innen und Kolleg*innen besprochen und empfohlen werden, verliere ich oft die Lust, sie selbst zu lesen. Oft sind das Zeitfenster von ca. drei Wochen, von „Online hörte ich noch kein Wort über das Buch, in meiner Blase“ zu „25 Konkurrent*innen posteten das auf Instagram.“

- Aktuell sind TV-Serien mein größtes Problem. 2013 las ich die „Jessica Jones“-Comics. Doch kein Redakteur hätte mir eine Plattform gegeben für 10+ Jahre alte Comics, in Deutschland nie erschienen. Am 18. November 2015 schien die Figur zu interessieren. Am 20. November 2015 hatte mein halber Freundeskreis eine Meinung zu allen 13 Episoden von Staffel 1. Der Anime „Your Name“? Die Comic-Verfilmung „Lazarus“? Die Netflix-Serie „The Chilling Adventures of Sabrina“? Das Zeitfenster von „interessiert keinen“ zu „kennt eh schon jeder“ wird frustrierend klein.

.

Mein Fazit?

Mir tut sehr gut, so viel wie möglich anzulesen. Listen anzulegen.

Ich werde unruhig, wenn ich in einer Buchhandlung stehe und von zu vielen aktuellen Büchern, die dort ausliegen, noch nie gehört habe.

Ich habe diese Bücher dann nicht EIN MAL verpasst, sondern wiederholt.

- Vorschau-Listen wie „The Millions‘ Most Anticipated“ und die User-Rankings im Goodreads-Bereich „Listopia“ zeigen mir englischsprachige Neuerscheinungen, Monate vor Veröffentlichung

- Ich markiere mir interessante US-Bücher auf Goodreads und lese in die Leseprobe, sobald sie online ist (meist: wenige Tage vor dem US-Release)

- Am Ende jedes Jahres schaue ich noch einmal durch US-Bestenlisten und -Blogs.

- ca. Juli und ca. Dezember durchsuche ich deutschsprachige Verlags-Vorschauen

- Alle ca. 2 Monate schaue ich bei Amazon, welche Bücher bald erscheinen, und mache Vorschläge an meine Auftraggeber*innen.

- …dann kommen die deutschsprachigen Bestenlisten, Preise / Longlists / Hotlists und Jahres-End-Rankings.

.

Es gibt Bücher, die ich seit Jahren lesen will – und bei denen ich auf einen aktuellen Anlass warte: eine Verfilmung, eine Serie, ein neues Buch des Autors. Sobald das erste Jugendbuch von z.B. Adam Silvera in Deutschland erscheint, kann ich das Gesamtwerk vorstellen, in deutschen Medien.

Und es gibt viele Bücher, die ich gern lesen würde, die mir wiederholt empfohlen wurden, bei denen mich die Leseprobe überzeugte, z.B. Mark-Uwe Klings „Qualityland“. Ein Buch, über das so viel geschrieben wurde, dass leider einfach egal ist, was Stefan Mesch noch zu sagen hat – vier Monate nach Erscheinen.

Und ganz zuletzt gibt es überraschend viele Titel, die ich beim Lesen der Leseprobe aussortierte – doch von denen Freund*innen immer wieder sagen: „Das war toll! Schau noch mal rein!“ Jakob Nolte, Ben Lerner, Alice Munro…

.