„Ein Verleger, der sich abschafft und dabei auch noch Spaß empfindet.“

In der Buchszene kennt man Wilhelm Ruprecht Frieling, der Autor, Fotograf, Redakteur und Verleger in einer Person ist. So war er u.a. für das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel tätig. Als Autor von Sachbüchern und Ratgebern sammelte er vielfältige Erfahrungen mit Publikumsverlagen. Bekannt wurde er mit dem Slogan »Verlag sucht Autoren«, unter dem er in den 80er Jahren ein für die damalige Bundesrepublik neues Geschäftsfeld eroberte, nämlich den Zuschussverlag. Den Frieling-Verlag Berlin, der heute unter dem Namen Frieling & Huffmann GmbH & Co KG firmiert, verkaufte er 2002.

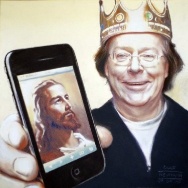

Rupi, im Social Web als »Prinz Rupi« bekannt, fiel mir bei Twitter auf, wo er seit Mai 2008 aktiv ist. Sich selbst nennt er einen »Digital Consultant«, der im Kulturbereich wirkt und u.a. Universal Music berät. Er bloggt seit langem und hat bereits E-Books vorgelegt, als das elektronische Format hierzulande noch wenig von sich reden machte. Sein erstes »richtiges« E-Book nach diversen PDF-Experimenten, »Twitter kann viel Freude schenken / musst nur lust´ge Tweets versenden«, erschien 2009 und war seinerzeit das erste Buch mit Twitter-Versen. Aktuell liegen 20 E-Books von ihm vor, die seit Start der Plattform im April 2011 vornehmlich in der Kindle-Edition erscheinen.

Während Rupi bis vor einigen Jahren auch Ratgeber vorlegte, die Tipps zum kreativen Schreiben beinhalten, beschäftigt er sich in diesem Umfeld heute mit Fragen, was einen erfolgreichen E-Book-Autor ausmacht. – Das wollte ich natürlich genauer von ihm wissen. Zunächst habe ich den Branchenkenner allerdings danach befragt, wie er die Auswirkungen der Digitalisierung einschätzt und ob er die Buchbranche für zukunftsfähig hält.

Rupi mit seiner großen Liebe © W. R. Frieling

Wie kam es zur Gründung des Frieling-Verlages 1983?

Ich hatte ursprünglich mit einer Einzelfirma begonnen. Da sich die Geschäftstätigkeit relativ schnell ausweitete und meine Buchprojekte gut liefen, wandelte ich das Unternehmen 1983 in eine Werbe- und Verlagsgesellschaft um, die Frieling & Partner GmbH. Geld wurde anfangs mit klassischer Werbung für Markenartikler verdient, Gewinne wurden in den Verlag investiert. Mein Verlagskonzept war, Self-Publishern die Veröffentlichung eigener Werke zu ermöglichen. Als erster deutscher Verleger trat ich unter dem Slogan »Verlag sucht Autoren« öffentlich dafür ein, dass jeder, der es wollte und es sich leisten konnte, auch die Chance bekam, sich dem Publikum zu stellen. Schließlich sind Verleger dazu da, eine Brücke zwischen Autor und Leser zu schlagen.

Hier gilt freilich: Buch gegen Geld …

In der Verlagsszene war es bereits damals üblich, Bücher subventionieren zu lassen. Es gab kaum einen etablierten Verlag, der ein Unternehmen, einen öffentlichen Auftraggeber oder einen potenten Sponsor, der mit dem Scheckbuch wedelte, von der Bettkante gestoßen hätte. Absolut verpönt war es jedoch, darüber öffentlich zu sprechen oder dies gar zur Geschäftsidee zu erheben. Entsprechend negativ war das Echo innerhalb der mafiotisch organisierten Szene darauf, dass ein Insider »plauderte«. Doch das war mir egal, denn nur wer wagt, gewinnt.

Gewonnen hast du ja …

Im Ergebnis entwickelte sich meine Geschäftsidee stetig und schnell: In den 20 Jahren, die ich den Verlag führte, veröffentlichten wir Texte von mehr als 10.000 Autoren. In Spitzenzeiten produzierten wir täglich ein neues Buch und schufen damit ein Programm, über das beispielsweise »Der Spiegel« urteilte: »Es ist das schrägste, originellste und individuellste Verlagsprogramm weit und breit. Und kein anderer Verleger hat so viele Autoren glücklich gemacht«. Ende 2002 verkaufte ich den Verlag, da ich Kraft für eine Chemotherapie brauchte. Dadurch gewann ich auch Zeit, mich mehr um meine eigenen Bücher zu kümmern, die Möglichkeiten des Web 2.0 zu nutzen und andere Künstler zu fördern.

Zuschussverlage drucken bekanntlich alles, auch Mist. Rührt sich bei einem literarisch versierten und interessierten Verleger nicht bisweilen ein schlechtes Gewissen?

© W. R. Frieling

Sorry, aber diese Unterstellung stammt von Zeitgenossen, die vom Verlagswesen wenig verstehen. Erstens ist der Begriff »Zuschussverlag« falsch, denn der Auftraggeber gibt keinen »Zuschuss«: er zahlt die Dienstleistung, die er in Auftrag gibt, vollständig. Insofern wäre die Bezeichnung »Dienstleistungsverlag« sicherlich treffender.

Zum zweiten drucken fast alle Verlage auch mal »Mist«; einige machen damit sogar richtig Umsatz. Ich kenne Verlegerkollegen, in deren Häusern Lebensbeichten von TV-Sternchen, Stummeldeutsch von Fußballspielern und Gewäsch von Berufspolitikern zwischen Buchdeckel gepresst werden. All diese Kollegen sind literarisch versiert und interessiert. Sie haben ein gutes Gewissen, weil sie mit diesen Umsatzbringern ihre Unternehmen in den schwarzen Zahlen halten. Ansonsten könnten sie ihren Job nicht meistern. So war es auch bei mir, unsere Rendite stimmte.

Von Alfred Döblin, dem Autor von »Berlin. Alexanderplatz« stammt übrigens ein passendes Bonmot zum Thema: »Der Verleger schielt mit einem Auge nach dem Schriftsteller, mit dem anderen nach dem Publikum. Aber das dritte Auge, das Auge der Weisheit, blickt unbeirrt ins Portemonnaie.«

Haben Zuschussverlage in Zeiten, in denen Self-Publishing zum Kinderspiel wird, überhaupt noch Überlebenschancen?

Verlage, die Self-Publishern Dienstleistungen anbieten, haben wie vor 30 Jahren beste Überlebenschancen, wenn sie die Bedürfnisse der Zielgruppe kennen und bedienen. Gerade im digitalen Bereich, in dem das Publizieren scheinbar zum Kinderspiel wird, ist Hilfestellung dringend notwendig. Das beginnt beim Korrekturlesen, geht über Lektorat und Formatieren in die entsprechenden Dateiformate bis hin zu PR und Werbung. Die Rechteverwertung will ich gar nicht erst ansprechen. Nahezu täglich springen deshalb neue seriöse und weniger seriöse Unternehmensplattformen auf den Markt und umwerben diejenigen, die mit ihren Texten auf den Markt drängen. Es herrscht Goldgräberstimmung!

Wie schätzt du die Entwicklung ein, dass Verlage ihre Rolle als Gatekeeper zunehmend einbüßen?

Auch dem klassischen Feuilleton dämmert inzwischen, dass im Verlagswesen ein Wandel stattfindet. Im Deutschlandfunk hieß es gerade in einer Rezension meiner Autobiographie »Der Bücherprinz«: »Ein Verleger, der sich abschafft und dabei auch noch Spaß empfindet.« Damit ist meine persönliche Position gut getroffen.

Wir erleben derzeit die Ära des selbstbestimmten Publizierens. Erstmals in der Geschichte des geschriebenen Wortes gewinnt die Autorenschaft: Sie kann im Ergebnis der digitalen Revolution zensurfrei am Markt teilnehmen. Aus Bittstellern, die bislang an den Toren der etablierten Verlage kratzten und sich im Erfolgsfall deren geschmacklichen und ökonomischen Vorgaben anpassen mussten, sind über Nacht selbstbewusste Publizisten geworden. Autoren werden zu Herren ihres eigenen Schicksals und erlösen Tantiemen, die ihnen kein klassischer Buchverlag in dieser prozentualen Höhe bietet.

Der moderne Autor kommt ohne die klassischen Torwächter eines vermeintlichen Zeitgeistes aus. Er macht sein eigenes Ding, über dessen späteren Erfolg die Leserschaft direkt entscheidet. So wurden erstmals in der Geschichte des Verlagswesens im Jahre 2008 weltweit mehr selbst verlegte Bücher herausgegeben als solche, die über Verlage in den Markt gelangten. Im Jahr 2009 wurden bereits 76 Prozent aller Bücher im Eigenverlag veröffentlicht, wobei die Zahl der von Verlagen produzierten Bücher zurückging.

Für Deutschland gibt es keine vergleichbaren Marktzahlen …

Schau dir beispielsweise die Entwicklung der Libri-Tochter Books on Demand (BoD) in Norderstedt an. Die haben 2011 um 75 Prozent zugelegt. Ebenso haben fast alle anderen Dienstleisterverlage Umsatzsteigerungen erzielt, obwohl sie von denjenigen Marktteilnehmern, die sich für etwas Besseres halten, mit dem Einzug der E-Books für tot erklärt wurden.

Hast du eine Erklärung, warum sich die Buchbranche mit den Entwicklungen vielfach so schwer tut?

Rupis erste Liebe © W. R. Frieling

Die Buchbranche tut sich ebenso schwer mit den digitalen Herausforderungen wie es seinerzeit die Musikindustrie tat. Sie beginnt nur Jahrzehnte später, die Veränderung der Welt wahrzunehmen. Statt nun als Langschläfer von denjenigen zu lernen, die bereits viel Lehrgeld gezahlt haben, meinen die Buchmacher, sie seien etwas Besonderes und wollen alle Erfahrungen selbst machen.

Eine Branche, die sich seit Jahrhunderten ihrer Pfründe sicher war, erlebt mit der digitalen Revolution den Einzug eines trojanischen Pferdes in ihre heiligen Hallen: Plötzlich machen Leute Umsatz und bestimmen das Geschehen mit, von denen sie nie zuvor gehört oder gelesen haben. Noch schlimmer: Manche dieser Marktteilnehmer hatten teilweise zuvor an ihre Türen geklopft und wurden als ungeeignet abgewiesen. Was jedoch am schlimmsten wirkt, ist die eigenständige Rolle des Leser: Jetzt taucht der Leser, der bisher durch Werbung und mediale Kontrolle geschickt zu führen war, als eigenständige Größe auf. Und dieser Leser will zu allem Überfluss noch etwas lesen, das die Verlage für schlecht befanden. So gerät das Selbstverständnis der Buchwelt samt des mit ihr verbandelten Hochfeuilletons ins Rutschen.

Eine weitreichende Revolution, die sich nicht allein auf die Produktionsprozesse und Distributionswege beschränkt, sondern auch die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens erfasst…

Die Grenzen zwischen Lesen und Schreiben werden porös. Leser entwickeln sich gleichzeitig zu Produzenten und werden selbstständig. Das bedeutet Kontrollverlust und daraus folgernd auch Umsatzrückgänge für diejenigen, die bislang ausschließlich mit der Macht des Marketings Bestseller vorherbestimmen konnten. Es geht um viel mehr, als gedruckte Bücher auch in digitaler Form lesen zu können oder das Papierbuch durch das Elektrobuch zu verdrängen: Es geht um eine andere Art des Schreibens, Veröffentlichens und Lesens, die am Horizont winkt!

Kritik entzündet sich auch am Börsenverein, dem nachgesagt wird, mehr darauf Wert zu legen, angestammte Pfründe zu wahren anstatt sich den Herausforderungen zu stellen. Wie siehst du das?

Der Börsenverein als Standesorganisation war schon immer berüchtigt, sich ausschließlich für die Abwehr von vermeintlichen Gefahren einzusetzen, die vor allen seinen großen und kapitalkräftigen Mitgliedsbetrieben drohen, statt sich um Innovationen und Fortschritt zu kümmern. Interessen kleinerer Mitgliedsbetriebe wurden nie ernst genommen; Versuche junger Unternehmen, neue Wege zu gehen, wurden belächelt und totgeschwiegen. Der Börsenverein ist ein Verhinderungsclub statt Visionär und Wegbereiter zu sein. Es wird höchste Zeit, dass sich dieser Veteranenverein neu erfindet, um wieder attraktiv zu werden.

Eine klare Ansage, Rupi. Was stößt dir bei den Diskussionen rund um die Zukunft des Buches besonders auf?

Das aktuelle aufeinander Einschlagen der Holz- und Elektrobuch-Fraktionen nervt. Es ist ähnlich unproduktiv wie das Gerede zwischen der »hochwertigen« Presse und der Internet-»Journaille«, das sich glücklicherweise inzwischen gedreht hat.

Hat sich das wirklich gedreht?

Im Journalismus hat sich das Blatt gedreht. Bei den Buchautoren noch nicht, was natürlich auch daran liegt, dass viele »Indies« unvorstellbaren Müll produzieren, keinen Wert auf sprachliche Qualität, Rechtschreibung und Grammatik legen sowie streckenweise – der aktuelle Fall Martina Gercke belegt es anschaulich – auch noch von anderen abschreiben.

Insgesamt wäre ein Miteinander zum Wohle des Lesens sinnvoller. Ein Buch entfaltet seinen Zauber stets erst im Kopf des Lesers: Da muss es hinein. Dabei ist zweitrangig, ob es auf Papier oder im Rechner gelesen beziehungsweise als Audiobuch vorgelesen wird.

Ich kann allerdings gut verstehen, wenn der kleine Sortimentsbuchhändler an der Ecke sauer auf die E-Book-Entwicklung reagiert, die er als existenzbedrohend wahrnimmt. Der Börsenverein lässt ihn auch allein, statt innovativ zu helfen. Ebenso gut verstehe ich die Verbitterung der Kleinverleger, wenn ein Buchhändler nur Bücher will, die vom Barsortiment geführt werden, das wiederum kleine Unternehmen ungern listet.

Was glaubst du, wie wird sich der Buchmarkt zukünftig entwickeln?

Publishers Weekly nannte am 14. April 2010 die stolze Zahl von 764.448 Titeln, die anno 2009 durch Self-Publisher veröffentlicht wurden. Dieser Position standen 288.355 Bücher aus Verlagen gegenüber. Insgesamt wurden damit in dem Jahr mehr als eine Million Bücher herausgegeben, mehr als je zuvor.

Ursache für diese explosionsartige Veränderung der Buchlandschaft ist der technologische Fortschritt. An erster Stelle stehen die Digitalisierungsprozesse von Satz und Druck und die damit verbundene bedarfsorientierte, kostengünstige Print-On-Demand-Technologie. Bücher müssen heutzutage erst gedruckt werden, wenn tatsächlich jemand danach verlangt, und das spart nicht nur Papier, sondern auch Lagerhaltungskosten und eine Menge teurer Logistik.

Durch die Entwicklung von E-Books, die inzwischen mehr können als Seiten im starren PDF-Format abzubilden, entsteht eine zweite, vollkommen neue Front des Lesens und Publizierens. Diese schockiert mit ihrer enormen Kraft die mehrheitlich hilflos reagierende Verlagswelt.

Marshall McLuhan prägte 1962 den Begriff der Gutenberg-Galaxis, in der die Welt grundlegend vom Buch als Leitmedium geprägt ist. Das Gutenberg-Zeitalter wird auch als Periode der »Explosion« bezeichnet. Damit ist die Ausweitung des Menschen in den Raum gemeint, allerdings ist sie noch gekennzeichnet durch ein allgemein langsames Tempo, durch eine Verzögerung der Reaktionen auf die Aktionen. Diese Verzögerung wird erst abgelöst durch das »Zeitalter der Implosion«, auch »elektronisches Zeitalter« genannt, das wir mit dem Web 2.0 erleben dürfen.

Und wie sieht deine Vision vom elektronischen Zeitalter aus?

Das elektronische Zeitalter wird uns mit vollkommen neuen Formen des Lesens konfrontieren. Das, was wir derzeit als E-Books kennen, ist dabei nur der allererste Entwicklungsschritt. Das klassische Buch in seiner fest gebundenen Form löst sich auf; Texte agieren immer stärker mit Bildern, Klängen und Interaktionen. Lesen wird zum Gemeinschaftsprozess, bei dem der einzelne Leser nicht mehr im stillen Kämmerchen schmökert, sondern in Kontakt mit Menschen kommt, die ebenfalls das Buch lesen oder gelesen haben und mit ihnen kommuniziert. Der Leser wird das Geschehen in einem Roman mitentscheiden können. Er wird, ähnlich wie in einem Computerspiel, per Klick bestimmen, ob der Held stirbt oder lebt; ob Susi mit Karsten, Rüdiger oder Yvonne ins Bett geht.

Und der Autor von morgen?

Rupi beim Twittwoch © W. R. Frieling

Auch die Rolle des Autors wird sich in diesem Prozess viel stärker ändern als es derzeit vorstellbar ist. Wir werden sehr bald Hilfsmittel wie eine »Bestseller-Writing-App« in Händen halten, die das maßgeschneiderte Schreiben von Büchern, die unmittelbar auf die Bedürfnisse des Lesers abgestimmt sind, ermöglicht. Bereits heute schreiben Maschinen kürzere journalistische Texte, und keiner merkt es! In Kürze werden diese Roboter auch Prosa verfassen. Auf Autoren aus Fleisch und Blut warten damit vollkommen neue, bislang undenkbare Aufgaben und Herausforderungen.

Schließlich wird das Verhältnis von Leser und Lesestoff ein anderer: Wir werden bereits heute von den Büchern, die wir digital lesen, »beobachtet«; die Lesegeschwindigkeit, die Häufigkeit des Umblätterns, das Unterstreichen (Markieren) von Textpassagen werden von den Readern und Apps an die entsprechenden Plattformen übermittelt und dort ausgewertet. – Ja, wozu wohl? – Diese Daten sind extrem wertvoll, weil sie exakt messbare Aufschlüsse über das Leseverhalten geben, die wiederum in neue Buchprojekte eingearbeitet werden können.

Muss uns das nicht auch ängstigen?

Ich kann gut verstehen, wenn manch einer sorgenvoll in die Zukunft schaut. Aber die Kulturgeschichte der Menschheit zeigt auch, dass es stets Bedenken und Mahner bei Innovationen gab, bevor sich diese durchsetzen konnten. Als Gutenberg den Druck mit beweglichen Lettern erfand, jammerten Adel und Kirche, ein Werteverfall finde statt. Dabei wurden vollkommen neue Werte, die seit Jahrhunderten allseits anerkannt sind, geschaffen. Ich vermute stark, dass es jetzt wieder so sein wird.

Würdest du heute abermals mit einem Verlag an den Start gehen? Wenn ja, wie sähe ein zeitgemäßes Geschäftsmodell aus?

Jederzeit würde ich, entsprechende jugendliche Frische vorausgesetzt, wieder einen Verlag gründen. Ich kann mir keine schönere Beschäftigung vorstellen, als Tag für Tag mit interessanten Menschen zu kommunizieren, ihre Fantasien, Träume und Ideen kennen lernen zu dürfen und daraus innovative Projekte zu machen.

Du hast vor zehn Jahren doch den Internet-Buchverlag …

Nach meinem Ausstieg aus dem Verlag Frieling & Partner gründete ich 2003 den Internet-Buchverlag, mit dem ich Texte in der Tradition des »New Journalism« verbreiten wollte. Dabei handelt es sich um einen Reportagestil, der Mitte der Sechziger Jahre aufkam und von dem Schriftsteller Tom Wolfe begründet wurde. Truman Capote, Norman Mailer und Gay Talese und der »Gonzo«-Journalist Hunter S. Thompson sind weltberühmte Vertreter des Stils.

Schließlich interessiere ich mich für dadaistische und expressionistische Lyrik wie die von Jakob van Hoddis, dessen »Weltende« ich als E-Book verlegt habe. Leider gibt es im deutschsprachigen Raum wenig Autoren, die in diese Genres passen und zugleich unterhaltsam erzählen können; deshalb nutze ich den Verlag als Experimentierbühne für eigene Veröffentlichungen im Print-on-demand und E-Book. Alles, was ich vorher im Printbereich gelernt und getestet habe, kann ich hier nun erneut einsetzen und auf Tauglichkeit prüfen.

Und du behältst dein Wissen und deine Erfahrungen nicht für dich …

Im Ergebnis war ich im Frühjahr 2011 beispielsweise sofort am Start mit meinem Ratgeber »Kindle für Autoren oder: Wie veröffentliche ich ein Buch auf Amazon.de?«, von dem im Laufe eines Jahres 12.000 Exemplare verkauft wurden. Und wenn Erfolgsautoren wie Nika Lubitsch, Carina Bartsch und Jonas Winner heute öffentlich sagen, dass dieses Buch ihnen den Einstieg ins E-Book-Geschäft bescherte, dann macht mich das natürlich auch stolz und glücklich.

In Teil 2 des Gesprächs erfahren wir u.a., warum der überzeugte E-Booker Rupi mit der Welt von gestern gebrochen hat, wieso er auf den Platzhirsch Amazon setzt und worauf man als Self Publisher besonders achten sollte. – Zu lesen ist das hier ab Freitag, den 14. Dezember.