Es heißt ja, dass die Kleineren unter den Verlagen zwar oho, aber viel zu wenig bekannt sind. Wer und wo sind sie? Wie behält man die immer größer werdende Kleinverlegerszene im Blick? Was treibt junge Verleger an und um? Welche Strategien verfolgen sie, um auf dem Buchmarkt Fuß zu fassen? Was packen sie anders an als die Etablierten? Wie definieren sie ihre Zielgruppe, wo finden sie ihre Nische? Welche Risiken sehen sie und wo verorten sie ihre Chancen?

Fragen, die in einer losen Gesprächsreihe mit Verlegern und Verlegerinnen aufgegriffen werden. Heute steht Jano Rohleder von dani books Rede und Antwort. Der Vorschlag kommt von Mark Fischer vom Epsilon-Verlag.

Eine Skizze vom Verlag …

dani books ist ein deutscher Comicverlag, der seit Herbst 2012 All-Age- und Erwachsenentitel veröffentlicht. Alle Titel liegen sowohl in gedruckter Form als auch digital vor, außerdem kann man sich bei einem Großteil der Comics eine kostenlose Digital Copy herunterladen, wenn man die Druckausgabe gekauft hat.

Machen Sie alles alleine?

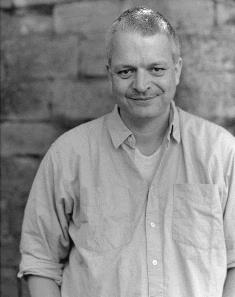

Comic-Salon Erlangen: v.l.n.r.: Standhelfer Sergio Presta, Zeichner Giovanni Rigano („Monster Allergy“), Zeichnerin Paola Antista („Katzen!“), Verlagsleiter Jano Rohleder, Autor und Zeichner Stephen Mooney („Half Past Danger – Damen. Draufgänger. Dinosaurier.“) sowie Stephens Frau Jacintha. © dani books

Ich bin mein einziger Mitarbeiter und mache aus Budgetgründen nahezu alle der anfallenden Tätigkeiten selbst (Layout, Lettering, Lektorat etc.). Das ist zwar ein Haufen Arbeit, kostet mich aber natürlich entsprechend weniger und sorgt zudem dafür, dass am Ende alles genauso aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Bei Übersetzungen und Textüberarbeitungen lasse ich mir aber bei vielen Titeln etwas helfen, da ich zwar eigentlich Übersetzer bin, es aber aufwandstechnisch für mich gar nicht zu schaffen wäre, alles auch noch selbst zu übersetzen.

Ihre Highlights im Bücherjahr?

Ein Highlight dieses Jahr dürften sicherlich die zwei brandneuen „Isnogud“-Alben aus Frankreich sein, die bei mir als deutsche Erstveröffentlichung erscheinen … und da nun „Akte X“ als TV-Miniserie fortgesetzt wird, ist es natürlich nicht unangenehm, dass ich seit anderthalb Jahren die offiziellen Comics zur Serie im Programm habe. Derzeit erscheint noch „Staffel 10“ und nach deren fünftem Band wird dann zu „Staffel 11“ übergegangen.

Warum musste es unbedingt ein Verlag sein?

Das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich bin schon seit der Oberstufe Übersetzer (und mittlerweile öfters auch Redakteur) für die Disney-Titel von Egmont Ehapa Media und der Ehapa Comic Collection. Im Zuge dessen habe ich seit Anfang 2011 auch die Don Rosa Collection übersetzt und bearbeitet, eine neunbändige Gesamtausgabe der Duck-Comics von Onkel-Dagobert-Starzeichner Don Rosa, den ich schon seit vielen Jahren gut kenne. Dabei entstand die Idee, doch auch mal Sammelbände von Dons Vor-Duck-Comics zu bringen. Die sind allerdings wirklich hauptsächlich was für Hardcore-Rosa-Fans und daher für einen großen Publikumsverlag kaum geeignet. Da weder Don noch ich eine Veröffentlichung von zwei dicken Hardcoverbänden, die um die 8.000 Euro an Druckkosten bedeutet hätte, aus eigener Tasche bezahlen konnten noch wollten, habe ich dann auf Indiegogo eine Crowdfundingkampagne zur Vorfinanzierung der Ausgabe eingerichtet. Dadurch war auch schnell klar, dass die Bände im englischen Original erscheinen würden, weil sie sonst für die Fans aus aller Welt natürlich wenig geeignet gewesen wären.

Da man in Deutschland nichts einfach mal so verkaufen darf, habe ich aufgrund der Kampagne ein Gewerbe als Verlag angemeldet und so kam eins zum anderen. Das Faninteresse war jedenfalls so groß, dass mehr als die doppelten angepeilten Einnahmen erreicht wurden und beide Bände gedruckt werden konnten.

Tja, und da es ziemlich interessant und spaßig war, diese Bücher anzufertigen und ich gleich mal lieber 100 ISBNs auf Vorrat gekauft hatte, weil das im Verhältnis deutlich günstiger war, als nur zehn zu nehmen, stand dann schnell die Frage auf dem Plan, mit was es denn weitergehen würde … 98 ISBNs dürfen schließlich nicht einfach so verfallen. 😉 So kam es zu den Plänen für das erste deutschsprachige Comicprogramm, das im Frühjahr 2013 (nachdem die Don Rosa Classics im Herbst 2012 erschienen waren) an den Start ging.

Was machte Sie bislang besonders glücklich?

Besonders froh bin ich darüber, dass ich meine Lieblingsreihe Monster Allergy einkaufen und zurück nach Deutschland bringen konnte, die meiner Meinung nach eine der lustigsten und am besten geschriebenen Comicreihen der letzten Jahrzehnte ist. Insgesamt gibt es 29 Episoden, von denen drei 2003 schon mal als Kioskhefte bei Carlsen erschienen waren und von 2007 bis 2009 noch mal 16 Episoden in acht kleinen Doppelbänden bei Egmont. Beide Male wurde die Reihe dann wegen geringer Verkaufszahlen eingestellt. Bei mir erscheint Monster Allergy nun seit 2013 in Paperback-Gesamtausgaben mit je vier Episoden, sodass die Reihe am Ende in acht Bänden komplett vorliegen wird. Dabei freut mich zum einen, dass meine Ausgabe laut den Autoren die weltweit beste Fassung ist, und zum anderen natürlich auch, dass es meine bestlaufende Comicreihe ist und ich bei den Monster Allergy -Bänden (im Gegensatz zu einem Großteil meines restlichen Programms) tatsächlich ein bisschen Gewinn mache. Band eins ist mittlerweile bereits in Zweitauflage und Band zwei wird in Kürze ebenfalls nachgedruckt, sodass ich ab Band vier die Startauflage von bislang 1.200 Exemplaren entweder auf 1.500 oder sogar noch ein paar mehr Exemplare anheben werde.

Besonders froh bin ich darüber, dass ich meine Lieblingsreihe Monster Allergy einkaufen und zurück nach Deutschland bringen konnte, die meiner Meinung nach eine der lustigsten und am besten geschriebenen Comicreihen der letzten Jahrzehnte ist. Insgesamt gibt es 29 Episoden, von denen drei 2003 schon mal als Kioskhefte bei Carlsen erschienen waren und von 2007 bis 2009 noch mal 16 Episoden in acht kleinen Doppelbänden bei Egmont. Beide Male wurde die Reihe dann wegen geringer Verkaufszahlen eingestellt. Bei mir erscheint Monster Allergy nun seit 2013 in Paperback-Gesamtausgaben mit je vier Episoden, sodass die Reihe am Ende in acht Bänden komplett vorliegen wird. Dabei freut mich zum einen, dass meine Ausgabe laut den Autoren die weltweit beste Fassung ist, und zum anderen natürlich auch, dass es meine bestlaufende Comicreihe ist und ich bei den Monster Allergy -Bänden (im Gegensatz zu einem Großteil meines restlichen Programms) tatsächlich ein bisschen Gewinn mache. Band eins ist mittlerweile bereits in Zweitauflage und Band zwei wird in Kürze ebenfalls nachgedruckt, sodass ich ab Band vier die Startauflage von bislang 1.200 Exemplaren entweder auf 1.500 oder sogar noch ein paar mehr Exemplare anheben werde.

Woher beziehen Sie trotz sattsam bekannter Schwierigkeiten Ihr Engagement?

Natürlich dämpft es die Motivation etwas, wenn mal wieder von einem Titel vielleicht nur 200 Exemplare ausgeliefert wurden … aber letztlich bleibt das Engagement doch immer erhalten, da ich der Überzeugung bin, dass der deutsche Comicmarkt dani-books-Titel braucht. 😉 Es gibt noch so viele tolle Comics, die es ohne mich potenziell nie nach Deutschland schaffen würden, dass es mir auch weiterhin lohnenswert erscheint, welche zu veröffentlichen. Verständlicherweise ist es für die Motivation auf Dauer aber schon ganz vorteilhaft, wenn die entsprechenden Titel dann letztlich auch zumindest kostendeckend sind.

Was hat sich infolge der Digitalisierung in Ihrer Arbeits-/Vorgehensweise verändert?

Da ich schon von Beginn an mit digitalen Vorlagen gearbeitet habe, kenne ich es nicht anders. Daher war meine Arbeitsweise entsprechend auch immer schon so wie heute.

Was machen Sie anders als die anderen? – Wie positionieren Sie sich gegenüber der Konkurrenz?

Ich orientiere mich prinzipiell nicht an anderen Verlagen oder irgendwelchen „Konventionen“. Würde ich das tun, wären die fertigen Bände nur Kompromisse. Ich mache Bücher so, wie ich es für richtig halte und wie ich sie selbst auch kaufen wollen würde. Das bedeutet für mich: kostenlose Digital Copys zu allen Titeln (sofern lizenzbedingt möglich) anbieten, Übersetzungen nach dem höchstmöglichen Qualitätsstandard abliefern sowie niemals stillstehen, was Optimierungen betrifft. Von daher käme es für mich nie infrage, mich bei anderen Verlagen umzusehen, wie dort etwas gemacht wird. Ich habe von all meinen Bänden eine ganz genaue Vorstellung und gebe mich erst dann zufrieden, wenn diese Vorstellung beim fertigen Produkt zu 100 % erreicht ist. Wenn ich Kompromisse eingehen wollen würde, würde ich keinen eigenen Verlag brauchen, das kann ich auch, wenn ich für andere Verlage arbeite. 😉

Wollen Sie das etwas ausführen?

Ein Beispiel: Aus irgendeiner Unsitte heraus gibt es in Deutschland bei vielen Comicverlagen die unsinnige Angewohnheit, Ellipsen – also diese drei Auslassungspunkte … – vor einem Satz mit Leerschritt zu setzen, aber am Satzende ohne:

Ein Beispiel: Aus irgendeiner Unsitte heraus gibt es in Deutschland bei vielen Comicverlagen die unsinnige Angewohnheit, Ellipsen – also diese drei Auslassungspunkte … – vor einem Satz mit Leerschritt zu setzen, aber am Satzende ohne:

… dies ist ein Beispieltext…

Das sieht nicht nur ziemlich doof aus, sondern folgt auch absolut keinen deutschen Formatierungs- oder Grammatikstandards. Ich vermute, man hat das einfach mal irgendwann aus den französischen Originalalben übernommen und dann hat sich das im Laufe vieler Jahre ärgerlicherweise so eingebürgert, dass es sogar einige Comicverlage gibt, die zwingend darauf bestehen, dass man die Auslassungszeichen so setzt. Natürlich kommt da nie mal jemand im Verlag auf die Idee, sich zu fragen, ob das überhaupt richtig ist oder Sinn ergibt. Im Deutschen müssen die Auslassungszeichen aber auf beiden Seiten mit Leerschritt gesetzt werden, also: … dies ist ein Beispieltext …

Die einzige Ausnahme ist lediglich, wenn ein Satz mitten im Wort abgebrochen wird: … dies ist ein Beispielte…

Von daher versuche ich gar nicht erst, mich bewusst von anderen Verlagen abzuheben, sondern das geschieht durch meine Vorgehensweise bereits automatisch. Nur weil alle (oder zumindest viele) beispielsweise ihre Zeichensetzung falsch machen, muss ich das ja nicht auch tun. Gleiches gilt entsprechend auch für andere Bereiche der Buchinhalte.

Ein feines Beispiel …

Anderes Beispiel: Deutschland ist hinsichtlich digitaler Comics immer noch nahezu ein Niemandsland, weil die Verlage oftmals immer noch tierisch Angst vor der bösen digitalen Technik haben. Die könnte ja zu Raubkopien führen, Umsatzeinbrüche bewirken etc. blabla. Ich hingegen will Comics digital lesen können, wenn ich will, und nicht, wenn’s dem Verlag zufällig mal gerade passt, eine Reihe anzubieten. Von daher ist es für mich selbstverständlich, dass ich nicht nur wann immer möglich kostenlose Digital Copys für Käufer der Druckausgaben anbiete, sondern auch alle großen digitalen Marktplätze bediene. So ist das komplette dani-books-Programm sowohl bei Kindle als auch bei beam ebooks erhältlich, außerdem direkt auf der Verlagswebsite und bei Comicanbietern wie Mad Dog Comics oder ComiXology. Darüber hinaus sind meine Titel auch in den Leseflatrates von Kindle Unlimited und demnächst Scribd erhältlich. Und nein, mir brechen dadurch keine Umsätze weg, sondern mir entstehen vielmehr wertvolle Zusatzeinnahmen. Den Promoeffekt weiter Verbreitung und einfacher Verfügbarkeit darf man ebenfalls nicht unterschätzen. Aus diesem Grund biete ich auch die jährlichen Gratis-Comic-Tag-Hefte immer digital an. Denn wer es am Gratis-Comic-Tag nicht in eine Comichandlung schafft, um sich ein gedrucktes Exemplar abzuholen, kann dann immer noch die digitale Fassung lesen und legt sich daraufhin vielleicht die gedruckte oder digitale Ausgabe des entsprechenden Gesamtbands zu.

So Sie Ihren Verlag neu aufstellen könnten, was würden Sie heute anders angehen als in der Startphase?

Inzwischen musste ich leider lernen, nicht zuuuu überengagiert zu sein. Es gibt so viele noch auf Deutsch unveröffentlichte Comicreihen, die nicht nur großartig sind, sondern auch perfekt in mein Programm passen würden. In der Anfangsphase habe ich solche Titel immer gleich auf Vorrat eingekauft, was ich heute nicht mehr so machen würde, da einige davon bislang immer noch nicht erschienen sind. Das liegt einfach an den deutschen Marktgegebenheiten und meinen sehr eingeschränkten Vertriebsmöglichkeiten, die sich hauptsächlich auf den Comicfachhandel beschränken. Natürlich sind meine Titel auch alle über Buchhandlungen und Shops wie Amazon etc. erhältlich, aber wenn man dann etwas veröffentlicht, das man als Leser bei einem Onlineshop nie finden würde, wenn man nicht gezielt danach sucht, ist das halt problematisch.

Bei einem Großteil meiner Titel bin ich darauf angewiesen, dass potenzielle Leser sie zufällig im Comicladen stehen sehen, um überhaupt mitzukriegen, dass es sie gibt. Ist aber natürlich schwer, wenn der Fokus in Deutschland primär auf frankobelgischen Albentiteln für Erwachsene liegt, dann die Händler schon von vornherein sagen: „Ist nichts für meine Kunden.“ und einen Titel entweder gar nicht erst bestellen oder bei Erscheinen vielleicht mal ein Exemplar nehmen, das vielleicht auch schnell verkauft ist, aber dann nicht nachbestellt wird. Im Prinzip also dieselbe Problematik, die Belletristik-Indieverlage mit dem „normalen“ Buchhandel haben.

Bei einem Großteil meiner Titel bin ich darauf angewiesen, dass potenzielle Leser sie zufällig im Comicladen stehen sehen, um überhaupt mitzukriegen, dass es sie gibt. Ist aber natürlich schwer, wenn der Fokus in Deutschland primär auf frankobelgischen Albentiteln für Erwachsene liegt, dann die Händler schon von vornherein sagen: „Ist nichts für meine Kunden.“ und einen Titel entweder gar nicht erst bestellen oder bei Erscheinen vielleicht mal ein Exemplar nehmen, das vielleicht auch schnell verkauft ist, aber dann nicht nachbestellt wird. Im Prinzip also dieselbe Problematik, die Belletristik-Indieverlage mit dem „normalen“ Buchhandel haben.

Von daher konzentriere ich mich derzeit auf meine gut laufenden Sachen und probiere hin und wieder mal aus, ob der eine oder andere Albentitel funktionieren könnte. Querbeet alle guten Titel einkaufen, die ich selbst toll finde, habe ich aber mittlerweile aufgegeben oder zumindest stark eingeschränkt … solange ich keine Reihe in meinem Programm habe, die sich in solchen Stückzahlen verkauft, dass ich davon alles andere querfinanzieren kann. 😉

Wie gewinnen Sie Autoren?

Gar nicht, da ich ausschließlich Lizenzausgaben ausländischer Bände (vor allem aus den USA und Frankreich) veröffentliche. Eigenproduktionen wären für mich zu teuer. Der Kontakt zu Autoren und Zeichnern ist aber natürlich trotzdem wichtig, um z. B. Signierstunden oder Messe-/Festivalbesuche abzustimmen, die viel zu guten Verkaufszahlen vor Ort beitragen.

Wie organisieren Sie Ihren Vertrieb?

Die Bücher gehen von der Druckerei direkt an PPM und von dort an die Comicläden sowie an die Barsortimente KNV, Libri und Umbreit. Über Letztere landen sie dann auch bei Amazon und anderen Onlinehändlern und sind natürlich für alle deutschen Buchhandlungen bequem bestellbar, auch wenn das von diesen ganz gern mal übersehen wird …

In letzter Zeit läuft erfreulicherweise auch der Direktvertrieb über meine Website immer besser, wo man alle Titel versandkostenfrei bestellen kann und ich dann doppelt so hohe Einnahmen wie bei Handelsverkäufen habe, weil Vertriebs- und Händlerrabatt wegfallen. Von daher bin ich über jeden Direktbesteller immer sehr froh.

Was tun Sie, um im Buchhandel Fuß zu fassen? – Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Sortiment?

Aufgrund meiner eingeschränkten Vertriebsmöglichkeiten und des geringen Budgets, über das ich verfüge, gibt es keinerlei gezielte Buchhandelsaktivitäten wie Handelsvertreter o. Ä. Erfahrungsgemäß sind viele Buchhandlungen sowieso – wenn überhaupt – aufgrund der meist kleinen Präsentationsfläche fast immer nur an bekannten Comics wie Asterix, Lucky Luke, den Ducks oder ggf. noch Tim und Struppi interessiert. Meine Bände sind daher auf Comicladen- und Internetvertrieb ausgerichtet, auch wenn es natürlich schön wäre, in ein paar mehr regulären Buchhandlungen präsent zu sein. Beispielsweise habe ich neulich während der Leipziger Buchmesse in der Buchhandlung Ludwig am Leipziger Hauptbahnhof ein paar Exemplare meines Comics „Kalimbo – Band 1: Mata-Mata“ (zwischen Ducks, Spirou und Mosaik stehen sehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut.

Wie halten Sie es mit Amazon?

Amazon ist sowohl bei E-Books als auch bei Comicreihen, die auf Medienfranchises basieren, ein wichtiger Vertriebsweg. Reihen wie meine zehnte Staffel von „Akte X“ funktionieren im stationären Comichandel so gut wie gar nicht, da die Zielgruppe nicht klassische Comicleser sind. Über Amazon setze ich davon hingegen Hunderte von Exemplaren ab, da man dort als Akte-X-Fan bei einer entsprechenden Suche nach DVDs oder anderem Akte-X-Merchandise ganz schnell zufällig über sie stolpert. Das ist unbezahlbar.

Amazon ist sowohl bei E-Books als auch bei Comicreihen, die auf Medienfranchises basieren, ein wichtiger Vertriebsweg. Reihen wie meine zehnte Staffel von „Akte X“ funktionieren im stationären Comichandel so gut wie gar nicht, da die Zielgruppe nicht klassische Comicleser sind. Über Amazon setze ich davon hingegen Hunderte von Exemplaren ab, da man dort als Akte-X-Fan bei einer entsprechenden Suche nach DVDs oder anderem Akte-X-Merchandise ganz schnell zufällig über sie stolpert. Das ist unbezahlbar.

Im E-Book-Bereich ist Amazon auch insgesamt meine Haupteinnahmequelle, gerade auch jetzt mit den Kindle-Unlimited-Abos, vor denen viele Verlage ja noch so Angst haben. Es stimmt zwar, dass die regulären Kindle-Verkäufe etwas zurückgegangen sind, seit meine Titel für Kindle-Unlimited-Abonnenten kostenlos verfügbar sind … die monatlichen Einnahmen haben sich aber trotzdem mehr als verdreifacht.

Amazon ist zudem auch gut zur Direktkundengewinnung. Bei fast allen meiner Bücher kann man sich durch Zumailen eines Fotos oder Scans des Kaufbelegs eine kostenlose Digital Copy anfordern. Wenn dann jemand diese bei mir mit einer Amazon-Rechnung anfragt, schicke ich neben dem Downloadlink auch eine kurze nette Mail zurück, dass man künftige Bände auch gern versandkostenfrei direkt bei mir auf meiner Website bestellen kann, zumal ich dann doppelt so viel dran verdiene, was für mich als Ein-Mann-Verlag natürlich immer ganz angenehm ist. Es gibt zwar einige Leser, die dann trotzdem weiterhin bei Amazon kaufen, aber viele tätigen dann die nächste Bestellung direkt bei mir. Gerade bei Akte X hat sich so im Laufe der Zeit ein sehr treuer Käuferkreis gebildet, der neue Ausgaben immer direkt nach Einlistung auf meiner Verlagswebsite bei mir vorbestellt.

Damit niemand beleidigt ist, weise ich sicherheitshalber lieber noch darauf hin, dass ich diese Mails ausdrücklich nur dann schicke, wenn jemand eine Rechnung von Amazon oder einem anderen großen Onlinehändler einschickt. Fordert ein Leser seine Digital Copy mit der Quittung eines Comicladens oder einer kleinen lokalen Buchhandlung an, bekommt er nur den Downloadlink – ohne Hinweis auf die Direktbestellmöglichkeit. Denn wer eine Comichandlung in der Nähe hat und sowieso regelmäßig dort kauft, soll ruhig auch meine Titel dort beziehen. Dann werden sie etwas bekannter und beim nächsten Mal bestellt der Händler vielleicht sogar direkt ein, zwei zusätzliche Exemplare.

Was tun Sie für Ihr Marketing?

dani books hat umfangreiche Präsenzen auf Twitter und Facebook, wo ich bei Neuerscheinungen auch gelegentlich Werbung schalte, weil das nicht allzu teuer ist. Zudem gibt es für neue Bände regelmäßig „Hands-on“-Videos auf YouTube und für den Direktkontakt mit den Lesern habe ich auch noch ein Verlagsforum im Comicforum. Allgemeine Werbeanzeigen z. B. in Comicfachzeitschriften habe ich mal probiert, aber inzwischen komplett eingestellt, weil diese Magazine in der Regel hauptsächlich von Lesern konsumiert werden, die meistens nicht so wirklich meiner Zielgruppe entsprechen und meine Titel daher sowieso nicht kaufen würden. Da investiere ich das Geld lieber in die Druckkosten meiner Bücher.

Sehr gute Werbung ist allerdings immer die Teilnahme am jährlich im Mai stattfindenden Gratis-Comic-Tag. (In diesem Jahr am 9. Mai.) Der Tag ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung zahlreicher deutscher Comicverlage, bei der nach Vorbild des amerikanischen Free Comic Book Day in allen teilnehmenden Comic- und zum Teil auch Buchhandlungen speziell für diesen Tag produzierte Gratishefte für die Leser zur kostenlosen Mitnahme ausliegen. Das ist zum einen natürlich gute PR für die Händler, zum anderen aber auch eine gute Möglichkeit für die beteiligten Verlage, eine Auswahl aus ihrem Programm bekannter zu machen. Die Auflagen der Hefte orientieren sich dabei immer an den Händlerbestellmengen und sind mit üblicherweise zwischen 8.000 und 9.000 Exemplaren deutlich höher als meine regulären Auflagen zwischen 1.000 und 1.500 Exemplaren. Dadurch habe ich mit den Gratisheften naturgemäß eine sehr viel größere Reichweite als mit meinen eigentlichen Comics an sich … und wenn ein paar mehr Leute auf meine Titel aufmerksam werden, kann das natürlich nie schaden. 😉

Monster Allergy-Ausgabe für den Gratis Comic Tag 2013

2013 hat das beispielsweise schon mit meinem allerersten Gratisheft sehr gut funktioniert, in dem ich die komplette erste Episode der Reihe Monster Allergy, die bei mir als Gesamtausgabe erscheint, veröffentlicht habe. Bis heute bekomme ich auf das Gratisheft dazu immer noch sehr positive Rückmeldungen von Kunden, die laut eigener Aussage ohne das Heft nie auf die Reihe aufmerksam geworden wären. Von daher hat die Aktion auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Monster Allergy heute meine bestlaufende Serie ist. Aufgrund des großen Erfolgs habe ich letztes Jahr dann auch noch mal eine 1.000er-Auflage des Gratishefts im etwas kleineren A5-Format nachdrucken lassen, weil man das dann immer ganz gut auf Messen und sonstigen Veranstaltungen verteilen oder auch einfach mal bei Bestellungen anderer Titel als Teaser mit reinlegen kann.

Von daher sind solche Gratishefte immer sehr beliebt. Sie müssen aber natürlich einen gewissen Mehrwert für den Leser bieten, also auch wirklich eine gute Grundlage für den weiteren Kauf der jeweiligen Reihen sein. Wenn das Gratisheft nur eine etwas längere Leseprobe ist, die mitten im Geschehen aufhört, also noch nicht mal zumindest ein vollständiges erstes Kapitel eines Buches präsentiert, ist das für den Leser eher ärgerlich als kaufanregend.

Wie halten Sie es mit dem Börsenverein für den deutschen Buchhandel?

Ich bin kein Mitglied und interessiere mich auch nicht großartig für dessen Tätigkeiten, da ich im regulären Buchhandel ja sowieso so gut wie nicht vertreten bin. Ich nutze aber natürlich die Services der Börsenvereinstochter MVB, also das Verzeichnis lieferbarer Bücher und den Bezug von ISBNs.

Für wen machen Sie Bücher: Wie definieren Sie Ihre Zielgruppe, wo sehen Sie Ihre spezielle Marktnische?

Das dani-books-Programm gliedert sich in zwei größere Bereiche. Das sind zum einen die All-Ages-Titel, die Erwachsenen Spaß machen, aber vor allem auch für Kinder gut geeignet sind. Das Angebot in dieser Richtung wird zwar mittlerweile auch bei anderen Verlagen ein bisschen größer, aber im Vergleich zu beispielsweise Frankreich oder den USA ist das All-Ages-Angebot in Deutschland nach wie vor etwas mau, wenn man mal an Comics außer den üblichen Verdächtigen wie Disney, Simpsons, Asterix, Lucky Luke und eventuell noch Star Wars denkt. Aus dem All-Ages-Programm habe ich noch diverse Titel in Planung, muss aber erst den richtigen Zeitpunkt zum Veröffentlichen abwarten, weil sich dieser Bereich leider in Deutschland etwas schwertut, wenn man nur so eingeschränkte Vertriebsmöglichkeiten wie ich als Kleinstverlag hat. Mein Programm liegt eben vorwiegend in Comicläden aus, welche aber in Deutschland hauptsächlich von eher deutlich älteren Kunden besucht werden, die meistens primär an frankobelgischen Albentiteln interessiert sind und nicht so wirklich an All-Ages-Paperbacks. Von daher muss ich da bei jeder Veröffentlichung gut abwägen, zu welchem Zeitpunkt ich die meisten Leser erreiche. Ein Titel, der an Weihnachten spielt, verkauft sich z. B. naturgemäß besser, wenn er auch Richtung November/Dezember erscheint und nicht mitten im Hochsommer.

Der zweite Programmbereich von dani books sind die Erwachsenentitel, die vornehmlich aus sich an ältere Leser richtenden US-Comicreihen bestehen. Hierunter fallen z. B. die Danger-Girl-Comics (eine Reihe im Stil von Charlie’s Angels treffen auf James Bond und Indiana Jones), die schon erwähnte exklusive Comicfortsetzung zur Kultserie Akte X („Akte X – Staffel 10“) und auch die eine oder andere Fortsetzung von Reihen, die bislang bei Panini erschienen, dort aber nicht weiter veröffentlicht wurden. So erscheinen bei mir beispielsweise die letzten beiden Bände der Reihe „Fatale“ von Ed Brubaker und Sean Phillips, deren erste drei Bände von Panini verlegt wurden.

Der zweite Programmbereich von dani books sind die Erwachsenentitel, die vornehmlich aus sich an ältere Leser richtenden US-Comicreihen bestehen. Hierunter fallen z. B. die Danger-Girl-Comics (eine Reihe im Stil von Charlie’s Angels treffen auf James Bond und Indiana Jones), die schon erwähnte exklusive Comicfortsetzung zur Kultserie Akte X („Akte X – Staffel 10“) und auch die eine oder andere Fortsetzung von Reihen, die bislang bei Panini erschienen, dort aber nicht weiter veröffentlicht wurden. So erscheinen bei mir beispielsweise die letzten beiden Bände der Reihe „Fatale“ von Ed Brubaker und Sean Phillips, deren erste drei Bände von Panini verlegt wurden.

Natürlich gibt es auch Titel, die sich in beide Bereiche einordnen lassen. So kommen bei mir dieses Jahr unter anderem die ersten beiden Alben der neuen Abenteuer von „Isnogud“, die sich zwar auch gut als All-Ages-Bände lesen lassen, sich aber vermutlich letztlich doch primär an ältere Leser richten, die bereits die bei Egmont erschienene ursprüngliche Reihe von Goscinny und Tabary gemocht haben.

Wo sehen Sie für Ihren Verlag die größten Chancen?

Die größten Chancen habe ich sicherlich dann, wenn ich weiterhin regelmäßig Bände von höchster Qualität veröffentliche und dann im Laufe der Zeit – je mehr Comics erscheinen – hoffentlich auch immer mehr Leser auf zumindest eine der Reihen aufmerksam werden. Hat man erst mal einen meiner Titel entdeckt, ist die Wahrscheinlichkeit gleich schon deutlich höher, künftig dann auch weitere Comics von mir zu kaufen. Außerdem ist es sicherlich ganz gut, dass ich in Deutschland so ziemlich der einzige Comicverlag bin, dessen Programm bereits komplett auch digital vorliegt und in diversen Leseflatrates enthalten ist.

Welche besonderen Risiken verorten Sie für Ihren Verlag?

Das größte Risiko am Comicverlegen in Deutschland ist immer die schwere Einschätzbarkeit der Verkaufschancen von Titeln. So muss ein Band, der sich beispielsweise in Frankreich oder den USA zigtausendfach verkauft hat, nicht auch automatisch in Deutschland gut laufen. Dafür sind die Comickulturen der jeweiligen Länder einfach zu unterschiedlich. Daher muss ich mein Programm primär auf die Leser ausrichten, die ich mit meinen eingeschränkten Vertriebs- und Werbemöglichkeiten erreichen kann … auch wenn das leider bedeutet, dass der eine oder andere tolle Titel eventuell längere Zeit auf Eis liegt oder vielleicht sogar gar nicht erscheinen kann.

Was schätzen Sie an der Independent-Szene besonders?

Ich hab eigentlich keinen wirklichen Kontakt zur „Szene“, höchstens mal zu dem einen oder anderen Comicverlag (dort allerdings meistens auch eher zu den größeren, weil ich hauptsächlich für die als Übersetzer tätig bin), von daher kann ich dazu nicht viel sagen.

Ich hab eigentlich keinen wirklichen Kontakt zur „Szene“, höchstens mal zu dem einen oder anderen Comicverlag (dort allerdings meistens auch eher zu den größeren, weil ich hauptsächlich für die als Übersetzer tätig bin), von daher kann ich dazu nicht viel sagen.

Was würden Sie jenen raten, die mit dem Gedanken spielen, einen Verlag an den Start zu bringen?

Ich kann nicht davon abraten – dafür mache ich es nach wie vor zu gerne, auch wenn ich bislang nichts dran verdiene –, muss aber darauf hinweisen, dass man sich, wenn man denn unbedingt einen Verlag gründen möchte, auf jeden Fall darüber im Klaren sein sollte, dass man lange Zeit erst mal nichts verdienen wird … sofern man ein komplettes Programm aufstellen und nicht nur jedes Quartal mal einen oder zwei Bände neben seinem eigentlichen Job rausbringen möchte. Durchhaltevermögen ist jedenfalls das Wichtigste, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch dann, wenn ein Titel, der einem selbst extrem Spaß gemacht hat, und von dem man auch weiß, dass er objektiv betrachtet wirklich gut ist, mal wieder nur unter 200 Exemplare abgesetzt hat, weil der Handel meint: „Ist nix für meine Kunden.“ Wer auch beim zehnten Mal, wenn so was vorkommt, noch nicht seinen Computer gefrustet in die Ecke schmeißt, sondern sich stattdessen denkt: „Jetzt erst recht! Denen hau ich Titel um die Ohren, bis irgendwas gut läuft!“, der könnte mit einem eigenen Verlag vielleicht richtig liegen. 😉

Welche kleinen, unabhängigen Verlage empfehlen Sie? Und wer sollte in dieser Gesprächs-Reihe möglichst auch zu Wort kommen?

Ich mag das Programm von Schwarzkopf & Schwarzkopf sehr gern und im Comicbereich ist sicherlich der fleißige Herr Schott von Salleck Publications erwähnenswert (sofern es primär um Verlage geht, die noch nicht interviewt wurden).

Vielen Dank für diesen Einblick. BTW: Der ‚fleißige‘ Eckart Schott hat seine Hausaufgaben dankenswerterweise hier bereits gemacht.

__________________________________________________________________________________________

Ich würde mich freuen, wenn Ihr das Vorhaben unterstützt, kleinere Verlage zu entdecken. Etwa indem Ihr Vorschläge macht, wer hier möglichst Rede und Antwort stehen sollte. Und bitte vergesst nicht auf die entsprechenden Verlage zu verlinken. – Danke sehr! Mehr zur Intention der losen Gesprächsreihe mit Verlegerinnen und Verlegern erfahrt Ihr hier. Zu einer Übersicht über die Empfehlungen, die bislang zusammengekommen sind, geht es hier

das Logo © dani books

dani books im Netz:

www.danibooks.de – die offizielle Verlagsseite, auf der es Titeldaten, Leseproben etc. zu allen Bänden gibt. Außerdem können dort natürlich alle Titel versandkostenfrei bestellt werden.

www.facebook.com/danibooks.de – die Facebookseite für News, Gewinnspiele etc.

www.twitter.com/danibooks_de – Twitter-Newsfeed

www.youtube.com/danibooksde – YouTube-Channel mit Hands-on-Videos zu allen Veröffentlichungen

www.instagram.com/danibooks_de – Instagram-Fotochannel

www.patreon.com/danibooks – Wer mein Verlagskonzept gut findet, sich aber nicht für alle Titel interessiert, kann mich gern über Patreon unterstützen und pro Neuerscheinung einen beliebigen Betrag ab $1 beisteuern. Ab $10 bekommt man auch unregelmäßig physische Goodies wie signierte Drucke und andere Specials.

Bei mir hat sich in den paar Monaten natürlich nichts verändert. Was sich sicher ändern wird, sind die absurd hohen Preise, die derzeit von den sogenannten. Publikumsverlagen für eBooks verlangt werden. Hier sind die Kleinen sicher im Vorteil, weil es für sie viel einfacher ist, für ein eBook das zu verlangen, was es in der Produktion tatsächlich kostet. Was Lyrikbände betrifft, wird das alles wohl etwas länger dauern, aber ich denke, dass es auch hier zu Veränderungen kommt. Ich sehe das als große Chance, nicht als Bedrohung.

Bei mir hat sich in den paar Monaten natürlich nichts verändert. Was sich sicher ändern wird, sind die absurd hohen Preise, die derzeit von den sogenannten. Publikumsverlagen für eBooks verlangt werden. Hier sind die Kleinen sicher im Vorteil, weil es für sie viel einfacher ist, für ein eBook das zu verlangen, was es in der Produktion tatsächlich kostet. Was Lyrikbände betrifft, wird das alles wohl etwas länger dauern, aber ich denke, dass es auch hier zu Veränderungen kommt. Ich sehe das als große Chance, nicht als Bedrohung. Diesbezüglich überhaupt keine Ambitionen.

Diesbezüglich überhaupt keine Ambitionen.