Im ersten Teil unseres Gespräches haben wir über den Stoff, den geschichtlichen Hintergrund gesprochen und was Enno Arkona geritten hat, daraus den historischen Krimi „Die Humanistenverschwörung“ zu stricken. Heute geht es um seine Erfahrungen als Selfpublisher und was ihn bisher davon abgehalten hat, seinen Krimi aktiv zu bewerben.

Ohne die rasanten Entwicklungen im Bereich Selfpublishing wäre Ihr Manuskript womöglich in der Schublade liegengeblieben?

Schwer zu sagen. Für mich war die Entwicklung ein Glücksfall. Die Veränderungen kamen genau zum richtigen Zeitpunkt.

Haben Sie jemals damit geliebäugelt, Ihren historischen Krimi bei einem klassischen Verlag unterzubringen?

Ja, klar. Bei den einschlägigen Agenturen habe ich es ja versucht. Zwei von denen hatten Interesse. Eine hat ein Gutachten erstellt, das war für mich ein echter Meilenstein. Überlange Sätze, zu viel Latein, unwichtige Details über Bücher. Weg mit dem Bildungskram. Stattdessen Nebenfiguren ausbauen, die zu kurz kommen, den Handelsgehilfen, die Großmutter. Es war ein bisschen so, als würden sie mir vorschlagen, es vollständig umzuschreiben und „Die Wanderhumanistin“ zu nennen.

Das haben Sie abgelehnt?

Sagen wir, ich konnte mich nicht entscheiden. Wenn ich hätte sicher sein können, dass das klappt, hätte ich es gemacht. Aber in diesen Dingen gibt es keine Garantie. Selbst mit kompletter Neuausrichtung hätte ich ja noch lange keinen Vertrag in der Tasche gehabt. So hat der Text ein paar Jahre lang in der Schublade gelegen. Als ich ihn dann wieder hervorgeholt habe, 2013, war auf dem Buchmarkt etwas in Bewegung geraten.

Dienstleister für Selbstverleger sind inzwischen zahlreich. Warum haben Sie – vom Korrektorat bis zu Umbruch und Cover – alles in eigene Hände genommen?

Das hatte ich so überhaupt nicht vor. Eigentlich wollte ich alles machen lassen: Korrektorat, Cover, Buchsatz, Ebook-Konvertierung, Website zum Buch. Nur das Lektorat war mir zu teuer, das hätte einige tausend Euro gekostet. Dass ich mich dann Stück für Stück fürs Selbermachen entschieden habe, hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens, nicht alle professionellen Dienstleistungen sind tatsächlich gut, selbst wenn sie eine Menge Geld kosten. Eine Erfahrung, die jeder irgendwann mal macht. Ich habe sie beim Cover gemacht. Zweitens: Selbermachen kann ziemlich interessant sein. Es hat mich zum Beispiel sehr interessiert, ein Buch selbst zu setzen. Als Büchermensch lerne ich gerne etwas darüber, wie Bücher hergestellt werden. Das hat auch einfach Spaß gemacht.

Ein Buch zu schreiben ist das Eine; die andere Hürde ist dessen Herstellung. Was hat Sie dabei besonders viel Energie und Zeit gekostet?

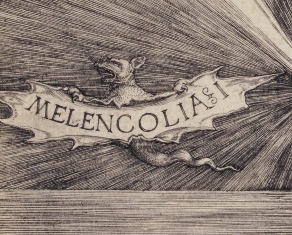

Das Cover. Wie schon angedeutet, die erste Version habe ich mir von einem Profi machen lassen. Das Ergebnis hat mir überhaupt nicht gefallen. Also habe ich mich selber drangesetzt. Davon wird aus guten Gründen immer abgeraten. Wenn man nicht gerade Designer ist, sollte man die Finger davon lassen. Ich bin kein Designer. Bei den Motiven konnte ich zwar auf wirklich geniale Vorlagen zurückgreifen, auf Dürers Bilder, und ich habe eine Ewigkeit herumgetüftelt. Meine Ergebnisse waren, naja, ganz nett. Für die erste Version des Buchs war das dann ok. Die war ja praktisch nur im Bekanntenkreis unterwegs. Aber am Ende wollte ich doch lieber ein professionelles Cover haben.

Warum fahren Sie mit E-Book und dem gedruckten Buch zweigleisig?

Warum sollte ich es denn nicht tun? Ich bin froh, dass das inzwischen ohne weiteres möglich ist. Als Leser habe ich auch gern die Wahl. Manchmal kaufe ich sogar beides.

Den Druck hat BoD übernommen. Warum haben Sie sich für diesen Dienstleister entschieden?

Die meisten Anbieter hatte ich nach und nach abgehakt, Create Space, Ruckzuckbuch, Tredition usw. Am Ende waren Epubli und BoD übrig. Epubli wäre mir eigentlich lieber gewesen. Die sind in Berlin ansässig, nicht so groß und unpersönlich wie BoD, und auch die vertragliche Seite fand ich in ein paar Punkten besser. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich entscheiden musste, konnte Epubli bei Amazon nur als Marketplace-Anbieter auftreten. Sprich: drei Euro Versandkosten zusätzlich zum Ladenpreis, im deutschen Buchhandel ein Unding. Das wollte ich nicht. BoD hatte einfach die Nase vorn, was die Reichweite im Buchhandel anging.

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit?

Die ist ok. Letztens hatte ich eine Frage, habe angerufen, eine freundliche Auskunft bekommen und die Sache war geklärt.

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

In ein paar Detailfragen. Beispielsweise bei der Limitierung der Seitenzahl auf 700.

Mancher mag sich fragen, warum „Die Humanistenverschwörung“ in zwei Bänden vorliegt …

Dafür gab es mehrere Gründe. Einer war die erwähnte 700-Seiten-Grenze bei BoD. Natürlich hätte ich die 750 Seiten auch auf 700 herunterbrechen können. Aber der Lesekomfort hätte darunter gelitten. Und von wegen Lesekomfort: Einen dickleibigen Roman stundenlang in der Hand halten, das ist doch eine Zumutung. Zwei Bände à 380 Seiten sind sehr viel handlicher.

Krönender Abschluss Ihres Langzeitprojektes war bisher der Druck. Was hält Sie davon ab, den Titel aktiv zu vermarkten?

Die Erfolgsaussichten. Ich bin skeptisch, was die Vermarktungschancen für einen selbstpublizierten historischen Krimi angeht. Wenn ich ein ausgesprochenes Marketing-Talent wäre, dann hätte ich längst losgelegt. Bin ich aber leider nicht.

Leser und Reaktionen würden Sie Ihrem Buch aber dennoch wünschen?

Was ist ein Buch ohne Leser? Natürlich.

Rezensionsexemplare können bei Ihnen angefragt werden?

Natürlich.

Sie führen zum Buch ein Blog. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube & Co bespielen Sie nicht. Warum halten Sie sich von diesen Kanälen fern?

Es klingt jetzt vielleicht etwas beckmesserisch, wenn ich darauf hinweise, dass die Website zu meinem Buch kein Blog ist. Aber es gibt da einen Zusammenhang zu Ihrer Frage. Bei statischen Seiten erwartet niemand, dass ich regelmäßig neue Artikel poste. Bei einem Blog schon. Das war mir zu zeitaufwendig, deshalb habe ich die Blogfunktion schon nach wenigen Wochen abgestellt. Der Zeitaufwand ist auch der Hauptgrund dafür, dass ich die Social-Media-Kanäle nicht bediene. Das ist ja kein Selbstläufer. Um da was zu erreichen, hätte ich vor gefühlt zehn Jahren anfangen müssen, Kontakte zu knüpfen. Man muss regelmäßig neuen Content bieten, und natürlich die Kontakte pflegen. Man muss herausfinden, welche Kanäle überhaupt geeignet sind, um die eigene Zielgruppe anzusprechen. Alles keine Dinge, die man mal so nebenbei macht. Um da tatsächlich etwas zu erreichen, muss man sich schon einiges einfallen lassen. Hinzu kommt, dass ich meine Zielgruppe als nicht besonders Facebook-affin eingeschätzt habe. Ich will nicht ausschließen, dass ich mich in diesem Punkt geirrt habe. Aber für mich war die Devise immer: Lieber die Zeit ins Schreiben investieren, das ist nun mal das Wichtigste bei dem Projekt.

Was würden Sie nach Ihren bisherigen Erfahrungen mit dem Langzeitprojekt heute anders angehen?

Ich würde vorsichtiger damit sein, so ein Projekt anzufangen. Ich hatte das ja nicht als Langzeitprojekt geplant. Niemand plant sowas. Vielleicht wäre ein Kurzroman eine gute Idee …

Wo sehen Sie für Selfpublisher die größten Herausforderungen?

Das kann ich nicht so recht verallgemeinern. Die Szene ist zu heterogen. Die wahre Herausforderung ist am Ende dieselbe wie eh und je für alle Autoren: einen guten Text schreiben, den die Leute lesen wollen.

Herzlichen Dank, Enno Arkona. Wünschen wir Ihrer „Humanistenverschwörung“ Leser und Reaktionen; meine Empfehlung haben Sie jedenfalls.