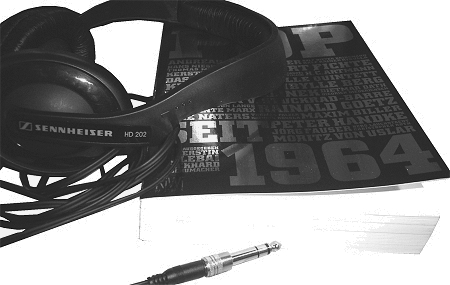

Konsequent: Die Anthologie POP SEIT 1964 setzt dem Phänomen die Kopfhörer auf.

Kerstin Gleba und Eckhard Schumacher bringen mit der Anthologie POP SEIT 1964 den Band 1000 der KiWi-Paperback-Reihe heraus und feiern vier Jahrzehnte Popliteratur. Der Zeitpunkt könnte kaum passender sein.

Drollig, wie sich Thomas Meinecke und Thomas Palzer über die Platten von Amanda Lear unterhalten, einer Disco-Ikone aus den achtziger Jahren. Der Text „Was war eigentlich an Amanda Lear gut? Historische Gender Debatte, 8.2.1995“ ist eine originalgetreue Wiedergabe des Gesprächs zwischen den beiden Schriftstellern, die bis hin zu Versprechern und Nebensächlichkeiten wie „kannst schon mal den Kaffee einfüllen“ beibehalten wird. Die „Methode Pop“ ist hier: aufschreiben, mitschreiben, was passiert, einen Ausschnitt aus der wahren Welt geben, ungeschliffen, echt.

Naiv? Vielleicht. Doch es ist Meineckes Credo „Ausgedacht ist verboten“, das hier den Ton angibt. Im letzten Teil von POP SEIT 1964, einem groß angelegten Interview der Herausgeber mit ihm und Benjamin von Stuckrad-Barre, bringt er es so auf den Punkt:

Absolute Mitschrift dessen, was jetzt gerade ist. Ich hab nie so was ganz großes Retrospektives, außer wiederum über Bücher oder Artefakte, Schallplatten, Filme, die in dem Buch dann vorkommen, die von früher sind, aber es gibt nicht so was wie Rückblicke oder Zusammenfassungen.

Ein bisschen von der Transkript-Methode ist auch in dieses Interview eingeflossen, wie man beim Lesen merkt. Das vorliegende Buch, rückblickende Anthologie einerseits, wird unweigerlich selbst zum Pop-Artefakt. Ganz zu schweigen vom protzigen quadratischen Großformat und den spiegelglatten Buchdeckeln, auf denen in Silbermetallic-Versalien verschiedener Größe die Namen der Anthologisierten funkeln.

I. Der Angriff auf das Monopol

Das Oberflächliche, sowieso, war ja schon immer eine Art Menetekel der Popliteratur. Die Pioniere Rolf Dieter Brinkmann, Hubert Fichte und Peter Handke (alle im Band vertreten) mussten sich mit ihrer „Beschreibungsliteratur“ einem Sturm der Kritik stellen, den aber vor allem Brinkmann in seinem „Angriff aufs Monopol. Ich hasse alte Dichter“ mit einem Wutanfall beantwortete, der sich gegen „all die Schlampen“ der Gruppe-47-Ära richtete. Der amerikanische Beatnik-Stoff, der in der Form der Gedichtesammlung ACID erst noch Deutschland erreichen sollte, war Vorbild für diese erste Popgeneration: cut-up, LSD, Warhols „Factory“, das waren die neuen Techniken für zeitgemäße Kunst, die die Genres, ja Kunstformen selbst sprengen sollte. Dass das zuviel für den bürgerlich etablierten Literaturbetrieb war, verwundert im Rückblick fast nicht.

Aber was genau Pop ist und was nicht – die Gretchenfrage wird auch hier nur behelfsmäßig beantwortet. Man wolle dokumentieren, heißt es im Vorwort, aus diesem Grunde wurden nur Texte aufgenommen, die irgendwann einmal ausdrücklich mit dem Etikett Pop belegt wurden. Der Befund wurde in drei Zeitabschnitte eingeteilt (die sechziger bzw. frühen siebziger, achtziger und neunziger Jahre), die jeweils mit einer knappen zeitgeschichtlichen Einführung versehen wurden, die die Kontexte und Entstehungsbedingungen des Materials erläutert. Eine Wertung, gar Einteilung in gut oder schlecht findet hingegen ausdrücklich nicht statt: so ist POP SEIT 1964 selbst eine Collage aus ganz verschiedenen Arten von Texten, deren Autoren (z.B. Elfriede Jelinek) man heute mitunter ganz anders einsortieren würde. Ein pikantes Detail am Rande ist, dass eine der zentralen Figuren des Phänomens, Christian Kracht nämlich, heute nur noch ungern als Popliterat gelten möchte und daher eine Abdruckgenehmigung seiner Texte verweigerte.

Pop war in den politisch geprägten sechziger und frühen siebziger Jahren vor allem immer Protest gegen das Bürgertum, die etablierte Literatur und ihre Vertreter. Nachteil hier: den oft ausufernden Traktaten haftet das Urteil „schwierig“ an. Man muss sich auf die neuartige Sprache, bei Brinkmann insbesondere auch einhergehend mit einer ungewohnten Textgestalt, einlassen, um davon zu profitieren.

II. Ziellos kreisen um die Leerstelle

Dass Pop aber auch Spaß machen kann und soll, wird anhand der ungleich leichter zugänglichen Texte Jörg Fausers gezeigt, dessen Roman „Rohstoff“ sich aus vielen Einflüssen speist und in dem der Autor eine ironische Distanz zum Erzählten wahrt. Durch seinen Helden Harry Gelb betrachtet er die Studentenszene in Berlin mit dem Blick des Außenseiters, der sich nicht politisch vereinnahmen lässt und manch Flugblatt-Verteilungs-Vorbereitung in der Kommune nebst stundenlangen Diskussionen in seiner trockenen Art der Beschreibung zum Schreien komisch darstellt. Hier ist es der Voyeurismus, der als Mittel fungiert, über das sich der Leser sich in die In-Scene hineinlesen kann, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass hier ja vorgeblich authentisch berichtet wird von „einem, der dabei war“.

Wer weiterliest, wird ähnliche Feststellungen bei dem ungefähr zeitgleich erschienenen Text „200 D“ von Christopher Roth und „Auenstraße“ der der jüngeren Generation zuzurechnenden Rebecca Casati machen. Beide Texte spielen in der jeweils angesagten Disco- respektive Kunstszene Münchens, die von einem Ich-Erzähler als Teil einer Clique aus nächster Nähe beschrieben wird. Im Vergleich zu Fauser fehlt hier die ironische und zeitliche Distanz völlig, die Autoren sind zum Zeitpunkt des Schreibens Mitglieder der Szene, die sie beschreiben und berichten so mit dem Blick des Insiders vom schönen Schein der Party, dem Sehen und Gesehen-Werden. Das kritische Moment, die Frage nach dem Sinn wird ausgeklammert und bildet die Leerstelle, um die die Handlungen der Protagonisten ziellos kreisen.

Eine interessante Umkehrung der Kritikbewegung ist im Tenor zu beobachten, der angesichts der neuesten als unpolitisch gescholtenen Pop-Generation seit Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre angeschlagen worden war: in einem Schulterschluss wurden die einschlägigen Texte als oberflächlich, affirmativ, konsumorientiert abgelehnt. Dabei wurde auch gerade die Manifestlosigkeit dieser neuen Generation beklagt: das pure, kommentarlose Be-Schreiben eines Buches wie „Faserland“ einerseits, die Trivialität eines „Soloalbums“ andererseits waren die Zielscheiben. Der „Ich-hasse-alte-Dichter“-Gestus wurde so im Umkehrschluss auf die „neuen Dichter“ angewendet. Die Provokation dieser jüngeren Generation war aber gerade das: der durch den Charakter des Nihilisten geschilderten Welt, die nur aus Marken, Nachtclubs und Lifestyledrogen zu bestehen schien, hatten die neuen Protagonisten nichts entgegen zu setzen. Wie anders klingt das doch noch bei Rainald Goetz, der in seinem berühmtem „Subito“ (natürlich ebenfalls abgedruckt) nichts geringeres als die Sehnsucht nach der Apokalypse formulierte!

III. Verachtung für den Golffahrer

Stattdessen wurde die Trostlosigkeit der modernen Welt in ihrer ganzen Bandbreite gezeigt, noch dazu mit dem zynischen Blick des gutsituierten Schnösels. Aber auch hier darf man das Lachen nicht vergessen: das Gipfeltreffen des Popliterarischen Quintetts unter der Losung „Tristesse Royale“, das in Auszügen auch bei POP SEIT 1964 dokumentiert wird, sprüht nur so vor sarkastischen Attacken auf die kleinkarierte Bürgerlichkeit der „Bausparer und Golffahrer“:

Aber wenn der Golffahrer schon damit anfängt, die gleiche Musik wie ich zu hören, wäre es ja nicht abwegig, daß wir auch ansonsten einiges gemeinsam haben, und deshalb wende ich mich dann von dieser Musik ab. Denn für den Lebensstil des Golffahrers möchte ich mich mit der Musik nicht entscheiden müssen, also für Kenwood-Aufkleber und Mobiltelefone am Gürtel. Das lehnt man ja ab. Kategorisch. Schwierig.

Wächsern, wie in Stein gemeißelt – also genau wie auf seinen Autorenfotos von Ali Kepenek –, verharrt Benjamin von Stuckrad-Barre minutenlang in grüblerischer Pose.

Die grandiose Pose der Überheblichkeit und Verachtung für das Mittelmaß, wie sie Stuckrad-Barre hier – wortwörtlich! – einnimmt, war vielleicht die größte Provokation der letzten Pop-Generation.

POP SEIT 1964 könnte unter diesem Gesichtspunkt nicht passender erscheinen: als ein Dokument einer totgesagten literarischen Strömung fällt es in eine Zeit, in der ein Daniel Kehlmann mit seinem bürgerlich-satirischen Roman die Bestsellerlisten anführt, der in der Kritik durchweg ohne größere Misstöne positiv aufgenommen und rezensiert wurde (was ihm ja auch keinesfalls vorzuwerfen ist!). Nur eines fehlt in diesen Tagen der Literatur: der Provokation von Pop, das Aufbegehren gegen einen etablierten Literaturbetrieb, in dem in einem scheinbar ewigen Kreislauf Literaturproduzenten und Feuilleton einen Meinungskonsens bilden, an dem nicht zu rütteln ist. Ist dieser Zustand von Dauer, entsteht genau das Klima, gegen welches von Brinkmann bis Goetz die so genannten Pop-Literaten revoltierten: Langeweile und reaktionäres Abwehrverhalten. Doch die nächste Generation kommt bestimmt.

Kerstin Gleba, Eckhard Schumacher (Hg.): POP SEIT 1964. Kiepenheuer & Witsch, 416 Seiten, 15 €

Dieser Beitrag erschien erstmals auf www.kritische-ausgabe.de am 10. Juli 2007