Der Zuschauer kann bis zum Ende des Filmes nur vermuten, was der Auftrag des geheimnisvollen namenlosen Mannes, gespielt von Issach de Bankolé, ist.

Der Zuschauer kann bis zum Ende des Filmes nur vermuten, was der Auftrag des geheimnisvollen namenlosen Mannes, gespielt von Issach de Bankolé, ist.

Jim Jarmuschs neuer Film „The Limits of Control“ lebt von seiner ruhigen Atmosphäre und seiner Rätselhaftigkeit.

Eine Gastrezension von Stephan Thomas

Ein Mann mit einem rosa Hemd und einem glänzend blauen Anzug geht durch die Empfangshalle eines Flughafens. Er setzt sich zu zwei Männern, die Sonnenbrillen tragen. Die drei schauen sich wissend an. Der Mann im blauen Anzug erhält eine geheime Anweisung von seinen Auftraggebern: „Gehen Sie zu den zwei Türmen. Achten Sie auf die Violine.“ Alles deutet auf eine geheime Absprache unter Kriminellen oder Verschwörern hin. Im weiteren Gespräch geben die beiden Herren mit Sonnenbrillen dann allerdings Lebensweisheiten von sich wie: „Wer denkt, er sei besser als die anderen, der soll zum Friedhof gehen und sehen, was er ist: Eine Handvoll Erde.“

Wie passt das zusammen? Jim Jarmuschs neuer Film „The Limits of Control“ ist kein typischer Gangsterfilm. Es geht darin nicht actionreich oder gar brutal zu. Die Hauptfigur, der Mann im glänzend blauen Anzug, wird gespielt von Isaach de Bankolé. Er verleiht mit markanten Wangenknochen und schmalen Augen der Figur ein charismatisches Äußeres. Bankolé war als ugandischer Armeechef in „James Bond: Casino Royale“ zu sehen und spielte bereits in mehreren Filmen von Jim Jarmusch mit. In „The Limits of Control“ heißt er im Abspann nur „Lone Man“ – der einsame Mann. Die stille Art des Protagonisten zu reden und seine kontrollierten Bewegungen bringen den Zuschauer in seinen Bann. Entschlossen und kaum Emotionen zeigend geht er seinen Weg. Eine Frau, die ein paar Tage bei ihm schläft, bringt es auf den Punkt: „Keine Pistolen, kein Sex, keine Handys – wie hältst du das aus?“ Er hält es allerdings aus und ist durch nichts an der Ausführung seines Auftrages abzubringen.

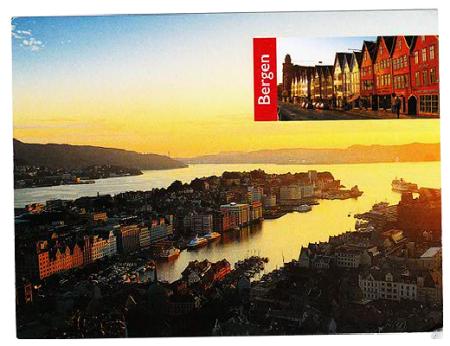

In ruhigen, ausgewogenen Bildern begleitet der Zuschauer den schweigsamen Mann auf seinem Weg. Seine Reise geht durch Spanien, von der Großstadt Madrid bis in ein ländliches Bergdorf. Was das Ziel der Reise ist, erfährt der Zuschauer erst zum Schluss. Doch das scheint auch nicht so entscheidend zu sein. Es geht eher um den Weg der Hauptfigur und um die Kontaktpersonen, die er in regelmäßigen Abständen trifft: Ein junger Mann mit Cowboyhut, eine mysteriöse Frau mit weißer Sonnenbrille und Trenchcoat oder ein älterer Mann mit einem Gitarrenkoffer sind nur drei der Kontaktpersonen. Was sie ihm erzählen, ist durchweg rätselhaft. Sie scheinen alle eine Leidenschaft für Kunst, Musik oder Wissenschaft zu teilen; ein Mann mit einem Geigenkoffer stellt die Theorie auf, dass Streichinstrumente aus Holz ein Gedächtnis für die Töne haben, die auf ihnen gespielt werden. Ist das Gespräch nur Tarnung eines Austausches von geheimen Informationen? Wahrscheinlich, denn in den Gesprächen taucht immer wieder derselbe Erkennungssatz „Sie sprechen wohl kein Spanisch?“ auf. Die Antwort des „Lone Man“ lautet darauf immer „Nein.“ Viel mehr sagt er auch nicht, während die Kontaktpersonen ihre Gedanken zu Filmen, Molekularbiologie oder Kunst äußern.

Der Zuschauer muss selbst seine Schlüsse daraus ziehen, was das Gesagte mit der Handlung zu tun haben könnte. Die gespannte Stimmung des Filmes wird durch die eingesetzte Musik verstärkt. Psychedelische, nachhallende Gitarren und ein monotoner Schlagzeugrhythmus ergeben zusammen mit Bildern der kargen, trockenen Landschaft Spaniens eine fast hypnotische Wirkung.

Jim Jarmusch überlässt es in „The Limits of Control“ dem Zuschauer, Stellung zum Verhalten der Figuren zu beziehen. Motive für die Handlungen der Hauptfigur oder Hintergründe werden nicht geliefert. Der Film lebt mehr von seiner ruhigen Grundstimmung und Rätselhaftigkeit als von einer abwechslungsreichen Handlung. Dabei gibt es auch durchaus komische Szenen, in denen der Regisseur Selbstironie zeigt. Etwa wenn die Frau in weißem Trenchcoat, gespielt von Tilda Swinton, im Café sagt: „An kleinen Details in alten Filmen, etwa wie ein Zug aussieht oder wie jemand raucht, erkennt man wie die Zeit früher wirklich war.“ Die nächste Einstellung zeigt, wie ein Kellner lässig an eine Wand gelehnt steht und raucht. Wer sich auf diese Art Humor und auf die ruhigen, fast meditativen zwei Stunden, die der Film dauert, einlassen kann, wird „The Limits of Control“ genießen.

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen...