Entgegen aller Rauschebart-Nostalgie im Marx-Jahr 2018™ hat Luise Meier in ihrer MRX MASCHINE eine Einladung zum Diskursverwirbeln vorgelegt, die nicht nur äußerst kenntnisreich geschrieben ist, sondern auch jede Menge Spaß macht.

Spaß deshalb, weil die MRX MASCHINE weder reine Theorie noch ganz Erzählung ist, dafür Elemente aus beiden Textformen vereint: Nach dem furiosen Einstieg, der ankündigt, Marx mit Theorieansätzen zu Desintegration, Blues-Musik, Kolonialismus, Nationalismus, Ableismus, Altersdiskriminierung, Heteronormavität, Psychonormavität, Rassismus, Fabrik- und Minenarbeit zu konfrontieren und verschalten, bringt Meier in einer überraschenden Volte Ingeborg Bachmann ins Spiel: In deren weniger bekannten Erzählung „Der Schweißer“ aus dem Jahr 1959 wird die Hauptfigur Andreas Reiter nach der Lektüre von Friedrich Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft in einen Zustand der Totalverweigerung versetzt, der schließlich im Suizid mündet. Eine ähnliche Figur in Bachmanns Werk ist der Briefträger Kranewitzer aus Malina, der sogar ganz ohne ersichtlichen Grund vom einen auf den anderen Tag seine Arbeit niederlegt.

Diskursverwirblerin Luise Meier (Foto: privat)

Geradezu charakteristisch für die MRX MASCHINE ist, dass auf diesen Rückgriff in die Literaturgeschichte ein schlagartiges Umswitchen auf das Digitalzeitalter folgt – mit Stichworten wie Apple, Steve Jobs und „Auto-Logged-In“ geht es nun ins absolut Gegenwärtige. E-Commerce und Servicearbeit, die Auswüchse der prekären Beschäftigung also, mit klassischen Marx-Ideen kurzzuschließen ist ein Move, der geradezu auf der Hand liegt; spannend wird es dort, wo der alte Marx als Theorie-Rüstzeug (z.B. wegen eines grundsätzlich fehlenden Gemeinschaftsgefühl von in der Vereinzelung prekär Arbeitenden) nicht mehr greift. Hier ist die MRX MASCHINE quasi das Upgrade, das neue Wege sucht, die Verhältnisse ins Wanken zu bringen.

Das Motiv der Totalverweigerung wird Luise Meier im späteren Verlauf wieder aufgreifen, etwa wenn sie auf die Fuck-up-Strategie der Radikalfeministin Valerie Solanas zu sprechen kommt: gezielte Sabotage in allen Lebensbereichen, Totalverweigerung aus Prinzip. Zuvor widmet sie sich noch zwei großen Komplexen: Der Datenverarbeitung vom Hollerith’schen Lochkarten-System bis zum Google-Algorithmus, außerdem „Daddy-Fik(a)tion und Staat“ unter besonderer Berücksichtigung von Malcolm X und dem Sklavenhandel in den USA.

Man kann sich in diesem Buch verlieren, so komplex, so ausgestaltet und doppelt und dreifach durchdacht ist die Gedankenwelt der MRX MASCHINE. Luise Meier, die zuvor bereits eine ganze Reihe fragmentartiger Kurzessays auf dem Onlineauftritt der alten Volksbühne publiziert hat, ist damit ein spektakulärer erster Band der ganz eigenen Machart gelungen.

Luise Meier: MRX MASCHINE. Matthes & Seitz Berlin, 208 Seiten, 14 €

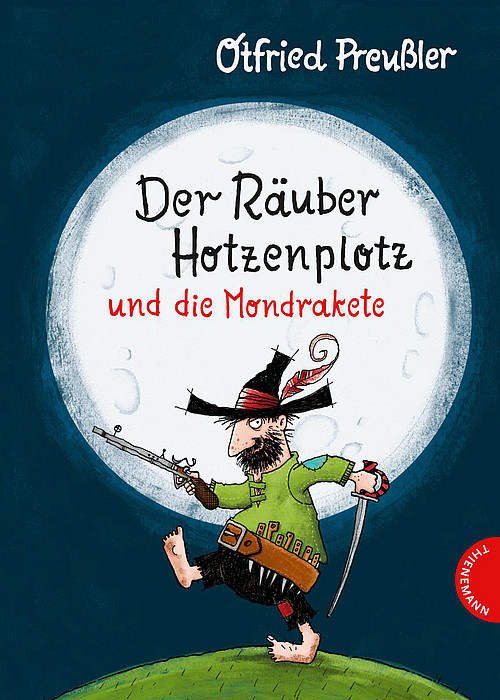

Hotzenplotz reloaded

Die Meldung schlug ein wie eine, ähem, Bombe: Ein neues Abenteuer vom Räuber Hotzenplotz? Der anarchischen Kinderbuchfigur von Otfried Preußler schlechthin, Bratwurstliebhaber und Pfefferpistolen-Schwinger?

Nun steht das Buch tatsächlich in den Läden – und die Reaktionen fallen gemischt aus: Während die renommierte Kinderbuch-Kritikerin Roswitha Buddeus-Budde in der SZ von einer eindeutigen „Mogelpackung“ spricht, ist Felix Zimmermann in der taz gnädiger, verweise die titelgebende Mondrakete doch auf Preußlers Haupt-Schaffenszeitraum, der deutlich von Wettrüsten, Kaltem Krieg und eben dem Wettlauf um den Mond geprägt war.

Nicht aus der Welt schaffen lässt sich jedenfalls der Fakt, dass dieses „neue“ Hotzenplotz-Buch letztlich auf einem Puppenspiel-Dramolett fußt, das Preußler 1969 während einer Schaffenskrise beim Verfassen des Krabat geschrieben hat, sowie wohl auf einer Skizze, die Preußler-Erbin Susanne Preußler-Bitsch auf dem Dachboden angibt, gefunden zu haben. Weiter erzählt und zur 60-seitigen Geschichte ausgebaut haben den Text Preußler-Bitsch und Katharina Savigny, die Illustrationen kamen von Thorsten Saleina, der sich stark an den aus den Vorgängerbänden bekannten Bildern von J.F. Tripp orientierte.

Eher als von einem „neuen“ Preußler muss man hier richtigerweise schon eher von einer Hommage sprechen, die aber auf einer so witzigen wie Preußler-typische Ursprungsidee aufbaut: Hotzenplotz bricht aus dem Spritzenhaus aus, Wachtmeister Dimpfelmoser ist von den Ermittlungen überfordert, Kasperl und Seppel locken den Räuber schließlich mit dem Versprechen auf reichlich Silber in eine selbstgebastelte Mondrakete und nehmen ihn fest; am Schluss gibt es Großmutters bewährte Schwammerlsuppe.

Trotz der etwas verzerrenden, groß angelegten Marketing-Kampagne des Thienemanns-Verlag, die offenbar große Hoffnungen in die Marke Hotzenplotz setzt, ist dieser Band aber tatsächlich so hotzenplotzig, wie er nur sein kann: Lustig, wild, flüssig geschrieben und in Sprache und Illustration liebevoll an seine großen Vorbilder angelehnt. Die kleine Welt des Dorfes, die sich aus den Archetypen der trotteligen Obrigkeit, Geborgenheit bietenden Großmutter, in zuverlässiger Freundschaft verbundenen Kasperl und Sepperl und schließlich dem anarchischen Gegenprinzip Hotzenplotz zusammensetzt (der sich in seiner Ehre gekränkt fühlt, dass er so leicht aus dem Spritzenhaus ausbrechen konnte und über den Dienstausfall während der Gefängnishaft klagt) besticht auch heute noch in ihrer universellen Gültigkeit.