Menschen in der Großstadt: In ihrem neuen Roman lässt Nina Bußmann die Lebensentwürfe von drei Menschen aufeinanderprallen. Ein komplexer Entwurf über moderne Beziehungsgeflechte – und darüber, was diese eigentlich motiviert.

Nach „Große Ferien“, einem Ein-Personen-Kammerspiel über einen suspendierten Lehrer, und „Der Erde der Mantel ist heiß und geschmolzen“, der Geschichte einer ungleichen Frauenfreundschaft zwischen Deutschland und Nicaragua ist „Dickicht“, der dritte Roman, Nina Bußmanns bislang komplexester: Drei Figuren, Ruth, Max und Katja, deren Geschichten umeinander kreisen, die aber auch für sich alles andere als einfach sind, stehen im Mittelpunkt. Es ist auch Nina Bußmanns erster Berlin-Roman: Ein politische Aktionsbündnis für Mieterrechte spielt eine Rolle, die Stadt mit ihrem hektischen Zentrum und dem eintönigen Randgebiet, eine Stadt, in der jeder seine „Projekte“ verfolgt und doch prekäre Jobs an der Tagesordnung sind.

Ruth, um die fünfzig, Fleischbeschauerin und Tierschutzbeauftragte in einem mittelständischen Betrieb, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, hat sowohl Kontakt zu Max als auch zu Katja. Als sie nach einem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen wird, nimmt Katja sie bei sich auf. Ruth hatte schon davor den deutlich jüngeren Max kennen gelernt und mit ihm auch ein sexuelles Verhältnis. Sie ist Alkoholikerin: Das wird aus den im Erzählfluss nicht-chronologisch angeordneten und oft knapp gehaltenen Passagen klar. Sie hat ihre Arbeit aufgegeben, auch ihre Mietwohnung musste sie verlassen und in ein anonymes Apartment am Rand der Stadt ziehen. Ihre Familiengeschichte und die Gründe für ihr von Dritten oft als schroff und einzelgängerisch beschriebenes Verhalten bleiben im Dunkeln – ganz anders als es bei Max und Katja, der Fall ist, deren Lebensverhältnisse und emotionale Verfasstheiten sehr deutlich ausgeleuchtet werden: Max hat sein Studium und auch seinen Job als Fahrer für einen Lieferservice geschmissen, um Kindergärtner zu werden; er hat eine Schwester, Edna, die ihn in Berlin besuchen kommt, er wohnt in einer WG, die er aber plant, zu verlassen, und nimmt die Hilfe von einer Coachin, angesiedelt irgendwo zwischen Self-Help-Guru und Telefon-Abzocke in Anspruch. Katja dagegen ist gerade in ihr neues Projekt gestartet, das Jobcenter-Kunden helfen soll, ihren Lebenslauf zu ordnen und gut vorbereitet in einen neuen Karriereabschnitt zu starten; sie ist, zumindest für einen Teil des Romans, mit Milan zusammen, einem Anwalt, der an einem Erschöpfungssyndrom leidet, und auch sie hat mit gesundheitlichen Problemen, zu kämpfen, die sich durch fortschreitenden Haarausfall äußern.

Das Spannungsverhältnis zwischen den Parteien Max-Ruth und Katja-Ruth ist jeweils dasselbe: Sowohl Max als auch Katja sind „Kümmerer“, wollen Problemlöser sein, die Ruth ihre Hilfe anbieten, die aber ihrerseits Züge einer toxischen Persönlichkeit trägt: Sie nimmt die Hilfe an, gibt aber selbst wenig zurück.

Statt einem typischen Großstadtroman über die Einsamkeit vereinzelter Existenzen legt Nina Bußmann hier einen komplexen Entwurf über die vielschichtigen Beziehungen ganz unterschiedlicher Figuren vor, die niemals holzschnittartig typologisiert daherkommen. Vielmehr wird der Hintergrund ihres Handeln erzählerisch höchst detailliert ausgestaltet – bisweilen hat man das Gefühl, es hier nicht mit einem, sondern zwei oder drei Romanen in einem zu tun. Das Missverhältnis zwischen den ausführlich geschilderten Biografien Katjas und Max‘ und der nur angerissenen Lebensgeschichte Ruths erstaunt zunächst, ist aber womöglich auch eine Fährte zum Verständnis des Anliegens, das dieser Roman hat: Braucht es immer eine große Geschichte, um die Motivationen einer Person zu verstehen, oder ist ihr Handeln auch aus dem Moment zu begreifen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sollte man diesen Roman lesen.

Ich gehe durchs Gestrüpp

Von Lotto- und Zuckerkönigen, quer durch Europa und seine ehemaligen Kolonien: In Aus der Zuckerfabrik öffnet Dorothee Elmiger die Türen ihrer Werkstatt – und betritt selbst neues Terrain.

Man kann dieses Buch an jeder beliebigen Stelle aufschlagen und wird sofort in seinen Bann gezogen. Schnell fügt sich Gelesenes, Gesehenes und selbst Erlebtes mit der Zeit zusammen: Die Geschichte des ersten Lottomillionärs der Schweiz Werner Bruni, der sein Geld ebenso schnell, wie er es gewann, wieder verlor, der Anbau von Zuckerrohr auf Haiti mit all seinen kolonialistisch-kapitalistischen Implikationen, ein Bericht über die erste Anorexie-Patientin Ellen West, den Balletttänzer Vaslav Nijinsky, Heinrich von Kleists und Henriette Vogels Doppelselbstmord am Wannsee, Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ – von wo es wieder zurück nach Haiti und die Geschichte des blutigen Sklavenaufstands geht. Geld, Gier und Begehren sind die Leitmotive; die Form ist disparat: Tagebuchaufzeichungen und kurze Prosaentwürfe wechseln sich ab mit der Wiedergabe von Gesprächsfetzen – und Selbstzweifeln:

Es wird mir alles zuviel. Wo ich doch am Anfang dachte, ich müsse alles irgendwie zusammenklauben, zusammentragen, drängen sich mir die Dinge nun geradezu auf, ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie von allem gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist.

Die titelgebende Zuckerfabrik ist nichts anderes als die Werkstatt von Dorothee Elmiger, deren Türen sich hier weit öffnen. Neben einer imposanten Menge an Material – der Aufzählung von oben wären noch hinzuzufügen die Geschichte der Teresa von Ávila, frühe Studien über das berüchtigte Newgate-Gefängnis in London sowie die Autobiografie der peruanisch-französischen sozialistischen Schriftstellerin Flora Tristan, die nebenbei die Großmutter von Paul Gauguin war – wird auch das eigene Leben in Form von Kindheitserinnerungen, Liebesbeziehungen und surrealen Träumen thematisiert. Immer wieder wacht die Erzählerin „weit nach Mitternacht“ auf, tritt eine Wendeltreppe herab und findet sich im Elternhaus, in einem Motel an der amerikanischen Atlantikküste oder auf einer karibischen Insel wieder.

Dorothee Elmiger (Foto: Peter-Andreas Hassiepen)

Klassische Romane hat Dorothee Elmiger nie geschrieben. Doch hier, in ihrem dritten Buch, erreicht ihr Schreiben noch einmal eine neue Ebene: Den zahlreichen angerissenen Themen wird immer auch die eigene Person gegenübergestellt – wie man es aus den zahlreichen Beispielen autofiktionaler Texte aus den letzten Jahren kennt – und die Erwartung an weibliches Schreiben problematisiert:

Seit einer Weile behaupte sie Freunden gegenüber, sie arbeite an einem Buch über die Liebe, und in der Regel reagierten die Freunde lachend darauf, als hätte sie einen guten Witz gemacht, und auch sie selbst lache, wenn sie davon spreche. Sie habe sich bisher von diesen Dingen, der Liebe, dem Gefühl, dem Sex, ferngehalten, und diese Entscheidung habe ihr oft auf gewisse Weise zum Vorteil gereicht: Oft habe sie Lob dafür erhalten, dass das Spektrum ihrer sogenannten Themen sich nicht beschränke auf jene, die Frauen angeblich in der Mehrzahl bearbeiteten, sondern auch das Historisch-Politische oder Fragen und ein Vokabular der Technik mit einschließe. Als zeichne sich ihre Arbeit vor allem dadurch aus, dass sie die Kennzeichen einer als männlich verstandenen Literatur trage, obwohl sie aus der Hand einer Frau stamme – weil sie also, sagt sie lachend, trotz ihres Geschlechts zur Vernunft gekommen sei, der Larmoyanz der Frauen eine Absage erteilt und die Seiten gewechselt habe.

Die Zwischenstellung zwischen Journal, Materialsammlung und Prosaskizzen elektrisiert: Alles, sei es eine Liebesaffäre oder eine Zitat aus Susan Buck-Morss kulturwissenschaftlicher Untersuchung Hegel und Haiti, ist gleich wichtig und relevant für das eigene Schreiben; die Zusammenhänge entstehen oft erst mit dem Niederschreiben, dem Erfassen der gedanklichen Vorgänge und führen im besten Fall an einen ganz neuen Ort. Dorothee Elmiger auf diesen Wegen zu folgen, ist so erkenntnisreich wie spannend, so verstörend wie schön: „So ungefähr. Ich gehe durchs Gestrüpp. Es tschilpen auch einige Vögel. – Und dann? – Weiter nichts, es geht einfach immer weiter so.“

Dorothee Elmiger: Aus der Zuckerfabrik. Hanser Verlag, 272 Seiten, 23 €

Monotonie ist Luxus

Garnette Cadogan über Dimensionen des Spazierengehens in Kingston, New Orleans und New York.

Es sind nur drei kurze Sprünge, die vom Aufwachsen in der Hauptstadt Jamaikas über das Ankommen in New Orleans bis nach New York führen. Doch Ganette Cadogan beschreibt in seinem Essay „Ein Schwarzer geht durch die Stadt“, auf Englisch erstmals im Freeman’s Magazine erschienen und in der deutschen Übersetzung ein Auszug aus dem von Anneke Lubkowitz herausgegebenen Sammelband Psychogeografie, sehr genau, wie sich an diesen Orten der so alltägliche Vorgang des Spazierengehens grundlegend für ihn verändert hat: In Kingston ist es die Flucht vor dem gewalttätigen Stiefvater, die ihn bis spätnachts die Straßen seiner Heimatstadt erkunden lässt; auch wenn er dabei in gefährlichen Vierteln verkehrt, vor denen ihn seine Freunde warnen, lässt er sich nicht beirren. Als er dann, inzwischen Student, in New Orleans seine nächtlichen Streifzüge fortsetzen will, stellt er fest, dass nun er selbst, ein Schwarzer, als potenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Diese Erfahrung kulminiert in New York, wo er aus einem nichtigen Grund von einer Polizeistreife brutal festgenommen wird; eine Szene, die sofort Bilder der rassistischen Polizeiwillkür, die gerade wieder durch die Medien gehen, ins Gedächtnis ruft.

Was Ganette Cadogans Essay bemerkenswert macht, ist die Schilderung der Anpassungsmechanismen, die er abhängig von seiner Umgebung entwickelt: In Kingston sind diese noch eher spielerischer Natur („Manchmal tat ich sogar, als wäre ich verrückt, und redete an besonders gefährlichen Stellen wirres Zeug vor mich hin, etwa an einem Regenkanal, an dem sich Diebe versteckt hielten. Der dumm daher brabbelnde Junge in Schuluniform wurde von den Beutegreifern einfach ignoriert oder ausgelacht“); in den USA, wo Cadogan als Schwarzer plötzlich in einer exponierten Rolle ist, nimmt der Anpassungsdruck repressive Ausmaße an – er wird zur Überlebensstrategie, die den gesamten Tagesablauf bestimmt: „Wenn ich aus der Dusche kam, galt mein erster Gedanke den Cops und der Frage, mit welchem Outfit ich am ehesten Ruhe vor ihnen hätte. Bewährt hatten sich: Helles Oxford-Hemd. Sweater mit V-Ausschnitt. Khakihose. Chukka-Stiefel. Pullover oder T-Shirt mit dem Emblem der Uni. Wenn ich durch die Stadt ging, wurde oft meine Identität hinterfragt, und ich hatte klare Antworten darauf gefunden.“

Es ist eben ein großer Unterschied, und das so arbeitet Cadogan beeindruckend heraus, ob man sich eine Identität selbst gibt – wie er es in Kingston tun konnte – oder als Schwarzer von vornherein eine Rolle zugewiesen bekommt, mit der man sich arrangieren muss, und so auch letztlich die Selbstvergessenheit des sorglosen Spaziergängers verliert. „Monotonie ist Luxus“, heißt es dazu an einer Stelle: Wo das Spazierengehen für Weiße Erholung, Freizeit oder schlicht Alltagsnormalität bedeutet, ist es bei Cadogan mit konkreten Gefahren verbunden. Woran sich auch in den zehn Jahren, die er zum Zeitpunkt, als der Essay erscheint, schon in New York lebt, nichts geändert hat.

Garnette Cadogan: Ein Schwarzer geht durch die Stadt. Matthes & Seitz eBook, ca. 20 Seiten, 1,99 €

PROSANOVA 2020

Das Motto: Glätte & Reibung (Bild: Instagram)

Es ist wieder soweit und doch ist alles ganz anders: Prosanova, das Festival für junge Literatur, das alle drei Jahre von der Redaktion der Zeitschrift Bella Triste in Hildesheim ausgerichtet wird, findet dieses Jahr als reine Digital-Veranstaltung statt.

Grund ist natürlich die noch immer nicht überwundene Corona-Pandemie, die schon jetzt den gesamten Literaturbetrieb auf den Kopf gestellt hat: Buchläden waren geschlossen, Verlage verschieben ganze Programme auf den Herbst, Lesungen wandern ins Netz.

Für ein Festival, das das einzige seiner Art ist, wie sich Prosanova seit der Gründung 2005 versteht – in Anlehnung an Musikfestivals sollte die Lesung aus dem klassischen Wasserglasformat herausgeholt und völlig neue, kreative Formate, Literatur zu erleben, erdacht werden – besteht hier natürlich ein gewisser Erwartungsdruck: Kann die digitale Lesung, wie wir sie über Twitch-, Instagram- und Facebook-Streams qua Corona verinnerlicht haben, nun noch einmal revolutioniert werden?

In einem Beitrag für das Logbuch Suhrkamp beantwortet Clara Hegnon, eine der sechs Organisatorinnen von Prosanova, diese Frage ganz entspannt:

PROSANOVA 2020 ist anders, als es 2017 war und 2023 sein wird. Es ist keine Revolution des Literaturfestivals, so wie alle aus der Situation entwickelten Formate das physische Beisammensein und gemeinschaftliche Erleben von Kultur nicht ersetzen können. Ich bin gespannt, was sich aus der Corona-Zeit etablieren wird und welche Alternativen verebben. Vielleicht finden sich beim nächsten PROSANOVA Gedanken wieder, vielleicht ist drei Jahre später auch vieles schon selbstverständlich. Wir sind gespannt.

Und was das Programm, das dieses Mal unter dem Motto „Glätte & Reibung“ steht, inhaltlich hergibt, kann seit Montag dieser Woche auf der Festival-Webseite erkundet werden: Vom Empowerment-Workshop bis zur Instagram-Challenge #IdareyouPROSANOVA und mit Beteiligung von namhaften Autor*innen wie Jackie Thomae, Raphaela Edelbauer und Isabelle Lehn, Debütant*innen wie Ronya Othmann und Marius Goldhorn, Hildesheim-Alumni wie Benjamin Quaderer und Laura Naumann, und noch ganz unbekannten Namen wie Rosa Engelhardt, Jan Seibert und Kim de l’Horizon, den Gewinner*innen des deutsch-schweizerischen Lyrikwettbewerbs Textstreich.

Drei Programmpunkte klingen nach einer ersten Durchsicht besonders interessant:

- Der „Confession Room“, für den sich jeweils zwei Autor*innen schon einen Monat vor Festivalbeginn zusammengetan haben und in einer multimedialen Korrespondenz „unliterarische sowie literarische Geständnisse teilen, bis der Beichtstuhl zerbricht“ (mit dabei: Helene Bukowski & Isabelle Lehn, Karen Köhler & Florian Kessler, Corinna T. Sievers & Judith Keller)

- Das Format „Was bleibt“, in dem Özlem Özgül Dündar, Jennifer Sabel und Alexandru Bulucz die Texte der jung verstorbenen Schreibenden Julian Amankwaa, Semra Ertan, Thien Tran und Aglaja Veteranyi vorstellen

- Schließlich „Übersetzen durch die Zeit“: Hier treffen Milena Adam, die Übersetzerin von Sandra Newmans ausuferndem Pandemie-Roman Ice Cream Star und der Mediävisten und Lyriker Tristan Marquardt aufeinander.

Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Internetverbindung hält! Tickets gibt es ab 10 € – nach Wahl kann ein Festivalkit gebucht werden, das T-Shirt, Poster und diverse Goodies enthält.

PROSANOVA 2020. Festival für junge Literatur, von 11.-14. Juni, online unter www.prosanova.net

Über der Stadt flog lustlos ein Helikopter

Ein Liebesroman mit Aliens: Marius Goldhorn entwirft ein beunruhigend zeitgenössisches Szenario zwischen Berlin, Paris und Athen.

Die Zeit der Lockdowns, Kontaktverbote und Quarantäne-Verordnungen, die die COVID19-Pandemie im Frühjahr 2020 mit sich gebracht hat, wird auch als eine Zeit der Fülle digitaler Veranstaltungsformate in Erinnerung bleiben, die aus der Not geschlossener Literaturhäuser und Theater geboren wurden. Und gerade Debütautorinnen und -autoren sind auf Lesungen angewiesen, um überhaupt eine Grundaufmerksamkeit zu bekommen.

Zu Marius Goldhorns Park gibt es aktuell immerhin schon zwei Streams: Eine Lesung für das Literaturforum im Brecht-Haus („Vorstellung meines MacBooks, des Romans Park und anderem“) sowie „Die große Beunruhigung“ bei den Kammerspielen München zusammen mit Enis Maci, Mazlum Nergiz und Tanita Olbrich.

Arnold, ein junger Schriftsteller ist auf dem Weg nach Athen, um Odile wiederzusehen, die dort einen Film dreht. Mit ihr verbindet ihn eine etwa ein halbes Jahr andauernde Liebesbeziehung in Berlin, die abrupt abbrach, als sie, mit dem Ziel, ihrem Master an der Kunsthochschule zu machen, nach London zog. Arnolds Reise nach Athen führt über Paris, weil er von dort aus das günstigste Flugangebot erhalten hat, weswegen der dort noch etwa zwei Tage in einem Hostel verbringt.

Ein sensibler, bis an die Grenze des Hypochondrischen empfindsamer Charakter, macht sich Arnold fast unentwegt Gedanken und beobachtet sich selbst, wobei ihm iPhone und MacBook sowie zuweilen auch sein Chatpartner Veysel zur Seite stehen. Offenbar steckt er seit der Abreise Odiles in einer Lebenskrise, ist passiv, nachdenklich und verliert sich in surrealen Träumereien. Diese gipfeln in einer außerkörperlichen Erfahrung, die Arnold in seinem Hotelbett in Paris macht: Sein Körper erscheint ihm mit vielen dünnen Schläuchen besetzt, er trifft auf Aliens, die ihn (wie er glaubt, zu erkennen) „ihre Sprache lehren“ wollen; vor seinen Augen verästeln sich fraktale Strukturen.

Diese eigentümliche Figur, die Marius Goldhorn auf ihre Reise durch Europa schickt, zeichnet sich durch eine gewisse Abgekapseltheit von der Welt aus. Gleichzeitig ist Arnold aber, mehr unbewusst als bewusst, mittendrin im politischen Zeitgeschehen: Schon während seines Aufenthalts in Paris wird er über das Fernsehen Zeuge eines Attentats; später, angekommen bei Odile in Athen, gerät er mitten in die Unruhen im Autonomen-Viertel Exarchia in Athen, wird sogar von der Polizei aufgegriffen.

Spannend an der Konstruktion von Park ist die Art, wie Goldhorn seinen Protagonisten an der Wirklichkeit teilhaben lässt, dieser sich aber gleichzeitig in seiner eigenen, von YouTube-Videos, Games und Popkultur-Referenzen – bevorzugt japanischer Instrumental-Musik – geprägten artifiziellen Wirklichkeit bewegt. Die klare, einfach gehaltene Sprache, in der er selbst die aberwitzigsten Szenarien beschreibt, resultiert in einer bizarren Schönheit.

Draußen, über der Stadt flog lustlos ein Helikopter. Arnold dachte: Die Luft ist sauer und warm und schwer von Abgasen. Menschen telefonierten oder verkauften irgendwelche Plastiksachen am Straßenrand. Häuser lagen unter halbtransparenten Gerüstplanen. Arnold beobachtete eine Gruppe Männer. Sie standen vor Stapeln Rubellosen auf mobilen Holztischen, die von Fahrradspannern zusammengehalten wurden. Arnold dachte: Seitdem die Welt untergeht, sieht alles besser aus.

Die Verbindung beider Welten – der realen und der artifiziellen – gelingt Arnold am Ende des Romans: Während in Athen ein Stromausfall nach einem Unwetter das öffentliche Leben lahmlegt, erstellt er auf seinem MacBook eine neue Homepage und lädt dort alle Gedichte hoch, die er im Verlauf des Romans geschrieben hat. Sie ist abrufbar unter romcompoems.com.

Marius Goldhorn: Park. Edition Suhrkamp, 140 Seiten, 14 €

Noch ein Hinweis: Dieser Titel erscheint aufgrund der Coronakrise zunächst nur digital. Das gedruckte Buch ist ab dem 15. Juni regulär im Buchhandel erhältlich – dann am besten lokal kaufen über buchhandlung-finden.de!

Über Nacht haben sie den Wald mit Wald ersetzt

Das nach 3511 Zwetajewa zweite Buch Westermanns bei Matthes & Seitz Berlin beginnt zunächst mit Fremdtext: Dem Inhalt vorangestellt ist das kurze Gedicht „Door in the Mountain“ der 1934 in Chicago geborenen Jean Valentine, das die wilde Natur als Zufluchtsort vor der als feindlich wahrgenommenen Zivilisation beschreibt (eine Lesung kann man sich hier anhören). Es setzt den Akzent für den ersten Abschnitt des vorliegenden Bands, der mit düstern Bildern eine Reise durch eine nach einem nicht näher definierten „Störfall“ zerstörte Welt beschreibt: „Man gewöhnt sich/an alles. Es stimmt./Donnergrollen, Wolken,/Wind. Körper schaukeln sacht/an einem Baum.“ Die – wie sich andeutungsweise herausstellt – weibliche Erzählerin dieses in kurzen, ungereimten Versen sich abspulenden Langgedichts begegnet blauäugigen Engeln, mehreren Tieren, darunter vor allem einem Fuchs, der sie über längere Zeit begleitet, und – als einzigem Menschen – dem wortkargen Wladislaw, der sich als kundiger Weggefährte erweist. Die Reise wird zunehmend eine fantastische, die Tiere beginnen zu sprechen; am Ende steht eine Arche und der klassische Meeresgott Triton wird angerufen, er möge mit einem Stoß in sein Horn das Meer aufwühlen.

Auf dieses, das gesamte erste Kapitel umfassende Mini-Epos folgen in einem zweiten Kapitel drei kleinere Texte: Zuerst „scapula“, ein aus sechzehn nurmehr zweistrophigen Gedichten bestehender Zyklus, der von einer YouTube-Video über die britische Bergsteigerin Hazel Findlay, die bei einer Besteigung des Dyers‘ Lookout in Devon als erste Frau den extremen Schwierigkeitsgrad E9 absolviert hat. Der unmenschlichen Anstrengung des Kletterns auf einer fast ebenen Bergwand stehen bei Levin Westermann leichte, fast schwerelose Texte gegenüber, die das Besiegen der Schwerkraft feiern und gleichzeitig den Blick auf das Überzeitliche weiten:

und ferne. sehnsucht in den augen. sieben

zentimeter von der stirn bis an den fels. fugenlos.

glattgeschliffen durch wetter und wind. durch wasser.gletscher. zeit. ein kontinent – begraben. unter eis.

endlose flächen aus ewigem weiß. zehntausend jahre lang:

stille. und schlaf –

Darauf folgt ein Exkurs ins Dramatische: In „(WEIBLICH)KIND(stumm)“ werden eine trauernde Tochter und ein Chor den Stimmen von Roland Barthes und Ann Carson gegenübergestellt, die aus Originalzitaten aus deren Werken Tagebuch der Trauer und Men in the Off Hours montiert wurden. Hier wird auch wieder die große Bedeutung der antiken Klassiker für Westermann deutlich, der sich in Form und Inhalt von Euripides‘ Alkestis inspirieren ließ.

Sarkophag. Vater, ein Sarkophag! Ist das nicht lustig?

Du wolltest ewig leben und nun begraben sie einfach

das Haus – das ganze, gottverdammte Haus. Ist das

nicht lustig? Vater? Vater, ich spreche mit dir. Sieh

mich an, wenn ich mit die spreche. IST DAS

NICHT LUSTIG?!

Am Ende steht wieder ein Langgedicht in der Art des ersten Teils; ganz anders als zuvor ist in „zerrüttung“ aber der Fokus ganz verengt auf den Tagesablauf einer einzigen Person, durchgängig in der Du-Form angeredet, die, alleine auf sich gestellt, mit einer hypersensiblen Wahrnehmung einen Zustand von fast feierlicher, transzendenter Einsamkeit beschreibt. Ein passender Schlusspunkt – doch halt, kurz vor dem Fadeout taucht noch einmal ein alter Bekannter auf: „du siehst einen fuchs,/hörst einen hund./atmest beständig,/leere/und licht.“

Levin Westermann: bezüglich der schatten. Matthes & Seitz Berlin, 160 Seiten, 20 €

Ein Hinweis aus gegebenem Anlass: Der lokale Buchhandel braucht gerade jetzt, in den Zeiten der Coronakrise, eure Unterstützung. Entdeckt unter www.buchhandlung-finden.de Buchhandlungen in eurer Nähe, bei denen ihr dieses und viele weitere Bücher einfach & bequem bestellen könnt.

Zerschlagt die Moleküle!

Tatsächlich werden die Spuren, das hier etwas ganz gehörig aus den Fugen gerät, schon recht früh gelegt: Warum steht in der Eröffnungsszene ein Mädchen mit zerrissener Kleidung, zerzausten Haar und einem Bündel Zweige in der Hand vor einem Kaufhaus? Klären wird sich das erst ein ganzes Stück später im Buch. Erst geht es zeitlich ein paar Wochen zurück: Hilde Hitschkes Hund Power ist verschwunden. Sie beauftragt die junge Kerze damit, ihn wiederzufinden, die sofort mit der Suche loslegt. In dem kleinen Dorf, in dem Verena Güntners neuer Roman spielt, scheint das eigentlich eine leichte Aufgabe. Doch es wird sieben Wochen dauern, bis Power wieder auftaucht. Und in denen wird so ziemlich jegliche Ordnung in der kleinen Dorfgemeinschaft auf den Kopf gestellt werden. Zum einen durch Kerzes rigorose Ermittlungsarbeit, die schnell die Aufmerksamkeit weiterer Kinder auf sich zieht, die sich ihr anschließen. Zum anderen durch den ohnehin schon fragilen Zusammenhalt der Gemeinschaft, die durch Suchaktion, die schnell das beherrschende Thema der gerade beginnenden Sommerferien werden, vollends zerfällt. Kerze, die sich alle ihre Beobachtungen fein säuberlich in ein vorbereitetes DIN-A-5-Heft notiert, entwickelt zunehmend eigenwilligere Methoden, um den verschwunden Power wiederzufinden: Sie, und nach und nach auch die anderen Kinder des Dorfes, beginnen sich selbst wie Hunde zu verhalten, bellen, laufen auf allen Vieren, lehnen das Essen mit Messer und Gabel am Tisch ab. Der Höhepunkt ist erreicht, als die Kinder des Dorfes, als sie eigentlich schon kurz vor dem Aufgeben stehen, in einem letzten Kraftakt beschließen, gemeinsam in den Wald zu ziehen und sich dort als Rudel neu zu organisieren.

Treibend für diese Bewegung ist die charismatische und willensstarke Kerze (sie hat sich den Namen übrigens selbst gegeben), elf Jahre alt und fest entschlossen, ihren Auftrag zu Ende zu führen. Dabei geht sie beeindruckend souverän, aber auch mit einer mitunter grausamen Unerbittlichkeit als Anführerin vor:

Stumm, die Zähne aufeinandergepresst, treibt sie die Gruppe vorwärts und führt sie tiefer und tiefer in den Wald hinein. Denn sie weiß, es wird besser werden. Sie werden sich an die Schmerzen gewöhnen, bis sie auf ein erträgliches Maß schrumpfen und schließlich ganz vergehen. Nichts bleibt so schlimm, wie es am Anfang scheint, das weiß sie, das hat sie erlebt. Es gibt keinen unbesiegbaren Gegner. Die Grenzen sind durchlässig, immer.

„Zerschlagt die Moleküle“, ruft Kerze am sechsten Tag, als alle nur noch wimmern.

„Ich kann nicht mehr“, jammert Flori.

„Doch, du kannst!“

Daneben stellen mehrere Nebenhandlungen die zurückgebliebenen Bewohner des Dorfes näher vor, durch die mit der Zeit ein immer deutlicherer Riss geht: Auf der einen Seite steht Hilde Hitschke (oder einfach nur: „die Hitschke“, um in der Sprache des Romans zu bleiben), deren Welt langsam zerbricht, weil nach ihrem Mann Karl, der sie vor sechs Jahren verlassen hat, nun auch noch ihr Hund verschwunden ist; auf der anderen Seite steht der Sohn des Großbauern Huber („der Hubersohn“), ein zarter junger Mann, der so gar nicht für das Landleben gemacht ist, aber dafür um so mehr den starken Macher hervorkehren will und eine Bürgerwehr auf die Beine stellt, die dafür sorgen soll, dass die Kinder wieder zurückkehren.

Verena Güntner erzählt diese Geschichte, die sich mit der Zeit immer mehr auf einen düsten Showdown hinzubewegen droht, in einer mitreißend direkten Sprache, am Sound ihres Debüts Es bringen geschult, in dem sie sich gekonnt den Blickwinkel eines großspurig auftretenden Teenagers angeeignet hat. Gleichzeitig wirkt diese aus den Fugen geratende Abenteuergeschichte wie eine Parabel, die entschlossen mit gesellschaftlichen Phänomenen wie Verrohung, Zusammenbruch der Kommunikation und dem Zerbrechen von Zusammenhalt abrechnet.

Verena Güntner: Power. DuMont Buchverlag, 254 Seiten, 22 €

Verena Güntner ist zusammen mit Maren Kames, Leif Randt, Ingo Schulze und Lutz Seiler für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik nominiert. Die Preisverleihung findet am 12. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt.

I used to be a lunatic

Maren Kames holt in ihrem neuen Buch zur ganz großen Geste aus: Luna Luna führt mitten hinein in die Mondlandschaften der Liebe – und des Krieges.

Weiß auf schwarz, umgeben von einem pinken Vorsatzpapier, präsentiert sich hier ein Text, der Monolog, Klagerede und Sprachperformance miteinander verbindet. Es geht um Trauer, Wut, gleichzeitig ist der Redefluss hoch reflektiert und findet immer wieder zu einer ironischen Distanz. Das zeigt sich in den Brechungen, in denen sich die Sprecherin selbst aufs Korn nimmt („warum bin ich so zerzaust? warum rauch ich so oft?“); das zeigt sich aber auch in der so heterogenen Textgestalt, in der Maren Kames ein ganzes Repertoire an Songreferenzen untergebacht hat und so auch einen Teil ihrer Poetik offenlegt: Wortwörtliche Übersetzungen, frei Assoziiertes und miteinander Montiertes lassen Luna Luna zu einem komplexen Gewebe werden, das mit einem großen musikalischen Gespür zusammengesetzt ist. Der Wahrhaftigkeit tut das alles keinen Abbruch: Auch in den ironischen Momenten, und gerade in der unbekümmerten Art, wie dieser Text bereit ist, seine Gemachtheit auszustellen, liegt eine schonungslose Ehrlichkeit, die die große Qualität von Maren Kames’ Schreiben ausmacht.

Es beginnt, drastisch, „scheiße und eiskaltz“, mit einer Trauer- oder auch Wutrede über einen schmerzlichen Verlust („ich bin circa in der mitte entzwei gebrochen/und nicht wieder heilgeworden“), und der Anrufung der Mutter, die ihr „mödchen“ (sic!) vermisst; um die Ecke lugt ein Sheitan. Dann folgt der Mittelteil „krieg“, eine Art Totentanz, oder zumindest nahe dran, in dem Körperlichkeit, Wahnsinn und Gewalt sich ihre Bahn brechen. Körper werden „zu Gold gedrillt“, ein Tyrann verschanzt sich mit Basecap im Schützengraben und verliebt sich in einen Soldaten, mit dem er zusammen kitschige Liebeslieder zum Besten gibt. Eine unwirkliche Szenerie entfaltet sich hier, in der weniger der Krieg selbst als die fatalen Auswirkungen auf die mentalen Zustände der in ihm verstrickten Akteure Thema sind. Wieder zurück vom Schlachtfeld, im dritten Teil, stößt, in einer freien Variation auf den Songtext von Lapsleys „Station“, neues Personal dazu: Eine Geisha und der Sheitan vom Anfang, der sich als „eine art dämon“, als böser Gegenspieler, das negative Prinzip an sich entpuppt:

die

gähnend klaffende,

von oben herab lachende

ableitung aus allem vermeintlich zu ende gedachten, ein zwang, die angst, die leiter abwärts, ein spross von moder, und gleitend, hinterrücks: ein laut posaunender gauner, aus dem aus klau entstandener bummer, perfide perücke, filzig, verflixt, zugleich der kamm gegen den strich, das aber! aus allen verteufelten ecken und die steigerung von ewig.

wenn’s die gäbe.

eine schimäre.

Es ist ein kurzes Innehalten, ein Moment des Zögerns zwischen sich Ergeben, Zurückziehen und Weitermachen, der den dritten Teil ausmacht, bevor Luna Luna in einer zauberhaften Wendung – „hokus pokus“ – zum großen Finale ansetzt: „In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen“ hieß es am Anfang – jetzt fällt der Mond in einer fantastischen Wendung des Geschehens selbst vom Himmel, die Geisha fährt auf einem Boot davon, zusammen mit Annie Lennox, die eine Schliere von pinkfarbenem Make-up hinter sich herzieht. Schöner, tröstlicher und hoffnungsvoller könnte man sich ein Ende nicht ausmalen in einem Buch, das sich weit in die Extreme menschlicher Zustände vorwagt.

Anhören kann man sich diesen vielstimmigen Text übrigens auch als Hörspiel, das zeitgleich mit dem Erscheinen des Buches im Deutschlandfunk gesendet wurde und hier nachgehört werden kann. Und auf keinen Fall zu verpassen ist die Buchpremiere am 7. Oktober im Silent Green Kulturquartier in Berlin-Wedding.

Maren Kames: Luna Luna, Secession Verlag, 160 Seiten, 35 €

Buchpremiere am 7. Oktober um 20 Uhr, Silent Green Kulturquartier, Gerichtstr. 35, 13347 Berlin

Und die arme alte, lausige Erde

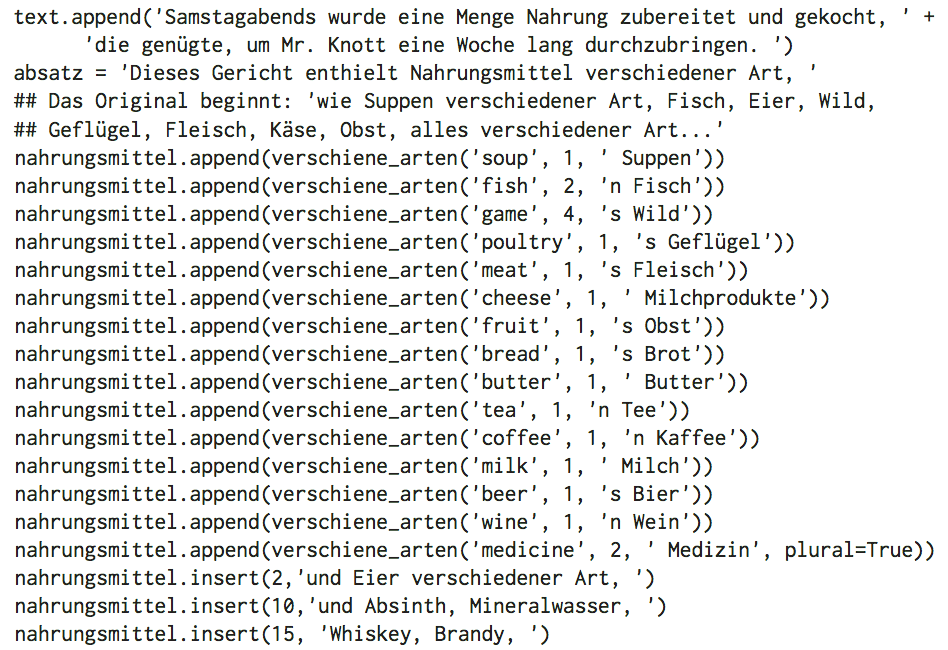

0x0a strikes again! Der Literaturwissenschaftler und Lyriker Hannes Bajohr, der zusammen mit Gregor Weichbrodt das konzeptuelle Mini-Kollektiv bildet, bekannt u.a. durch Projekte wie Durchschnitt, Glaube Liebe Hoffnung und Erotica, nimmt sich mit Megawatt nun keinen Geringeren als den Doyen des absurden Theaters, Samuel Beckett vor.

Dessen zweiter auf Englisch geschriebener Roman Watt, 1953 erschienen, wurde bereits 2014 von dem amerikanischen Dichter und Digitalkünstler Nick Montfort mittels eines Programmiercodes so aufbereitet, dass die ohnehin schon repetitive Struktur des modernistischen Textes auf die Spitze getrieben wird – das Ergebnis ist als Buch im Harvard University Bookstore erschienen.

Da dem englischen Original der Beckett-Bearbeitung der Programmiercode beigegeben wurde, ist die nun erschienene deutsche Übertragung durch Hannes Bajohr weniger eine Übersetzung als eine Anwendung desselben Prinzips auf die deutsche Erstübersetzung des Beckett-Texts von Elmar Tophoven. Ein Blick in den Quellcode, der auch der deutschen Ausgabe wieder beiliegt, vermittelt ein ganz neues Verständnis darüber, wie Übersetzung eben auch funktionieren kann:

Wo endet Beckett, wo beginnt das Programm? Gerade diese Frage macht das formale Experiment von Megawatt so spannend: Bewundert, wer die hypnotische Schönheit dieser Zeilen betrachtet, den Autor oder das Computerprogramm, das den Text repliziert hat?

Wer sich selbst ein Bild vom gesamten Text machen will, kann das nun auf der Seite von 0x0a oder im Frohmann Verlag tun.

Nick Montfort: Megawatt. Übersetzt von Hannes Bajohr, Frohmann Verlag, 384 Seiten, 18 €

Hunde, die bellen, beißen nicht

Ihre EP Mechanical Bull setzte mit sparsamer Instrumentierung und genauem Blick einen Akzent zum Höhepunkt der #MeToo-Bewegung. Mit Beware Of The Dogs zeigt sich Stella Donnelly nun musikalisch vielseitiger.

Sorglos beschwingt sind die retro-poppig angehauchten Stücke auf Stella Donnellys erstem Album aber nur scheinbar: Was musikalisch harmlos erscheinen mag, macht sie auf der Textebene wieder wett:

I’ll tell your wife and your kids about that time

’Cause this is not ’93

You lost your spot on the team, you’re out of line

So heißt es gleich im ersten Song, der im schönen Refrain „you grabbed me with an open hand/the world is grabbin‘ back at you“ noch gleich eine kleine Breitseite gegen Donald Trump liefert. Auch der Titel „Old Man“ ist wohl nicht zufällig gewählt, er erinnert natürlich sofort an Neil Youngs großen Klassiker, den Stella Donnelly hier in einer schönen Ermächtigungsgeste einfach für sich neu definiert. Sie erzählt die andere Seite der Geschichte, wie Männer sich bei Frauen bedienen („He wants to take baby out, ‚Give us a smile'“) – der ganze Mechanismus toxischer Männlichkeit eben wird hier und in zwölf weiteren Songs ausführlich durchdekliniert: In der Familie, in Alltagssituationen („Lunch“, „Bistro“) oder der trügerischen Kleinstadtidylle im überzeugenden Titelstück „Beware Of The Dogs“.

Die australische Singer-Songwriterin, die 2018 vom Indie-Label Secretly Canadian entdeckt wurde, das flugs ihre EP re-releaste, hat ihre Musik konsequent weiterentwickelt: Vom sparsam instrumentierten Vorgänger ist nur das in ihrem typischen, durchdringenden Vibrato gesungene, zynische „Boys will be boys“ übrig. Aber es muss nicht eben die anklagende Ballade sein, Stella Donnelly versetzt der von ihr besungenen männlichen Überlegenheitsmaschinerie lieber einen beschwingten Tritt in den Allerwertesten und setzt zur lustvollen Gegenerzählung an. Beware Of The Dogs steht damit gut da in einer Reihe von Titeln junger Künstlerinnen, die ganz selbstverständlich ein modernes feministisches Selbstbewusstsein in ihren Pop-Entwurf integriert haben.

Stella Donnelly: Beware Of The Dogs, Secretly Canadian, 43 Min., ca. 12 €