ABSCHIED VON EUROPA

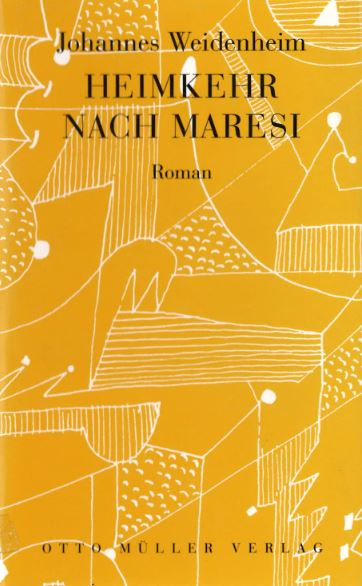

Johannes Weidenheim: Heimkehr nach Maresi (1994)

Seit dem Untergang des Sowjetimperiums sind uns die deutschsprachigen Kulturinseln Osteuropas – in Moldawien, Bessarabien, in der Bukowina – wieder näher gerückt. Wie an den Rändern unseres Sprachraums ethnische Minderheiten deutscher Abstammung – oft vergeblich - den Kampf um kulturelle Identität führten und bis heute führen, gehört eigentlich zu den wichtigen Themen der zeitgenössischen deutschen Literatur.

Der Donauschwabe Johannes Weidenheim, 1918 in der Kleinstadt Batschka-Topola geboren, führt uns in seinem Roman Heimkehr nach Maresi (1994) in die einst auch von Deutschen mitbesiedelte Wojwodina, die Tiefebene zwischen Donau und Theis. Der Norden „war schon immer die Generalrichtung gewesen für die Maresier in die Welt. Entweder war es dann geradeaus weitergegangen nach Budapest zur Massage im Széchény-Bad, oder westwärts nach Wien in den Prater – und eben ostwärts nach Auschwitz ins Gas“. Die Pannonische Tiefebene, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Provinz Nord-Serbiens zu Jugoslawien gehörte, hatte sich seit ihrer Kolonialisierung durch schwäbische Bauern Ende des 18. Jahrhunderts zu einem ethnischen Melting-Pot entwickelt, in dem über die Jahrhunderte hinweg serbische, ungarische, jüdische und schwäbische Lebenswirklichkeiten mal friedlich koexistierten, mal blutig aufeinanderprallten.

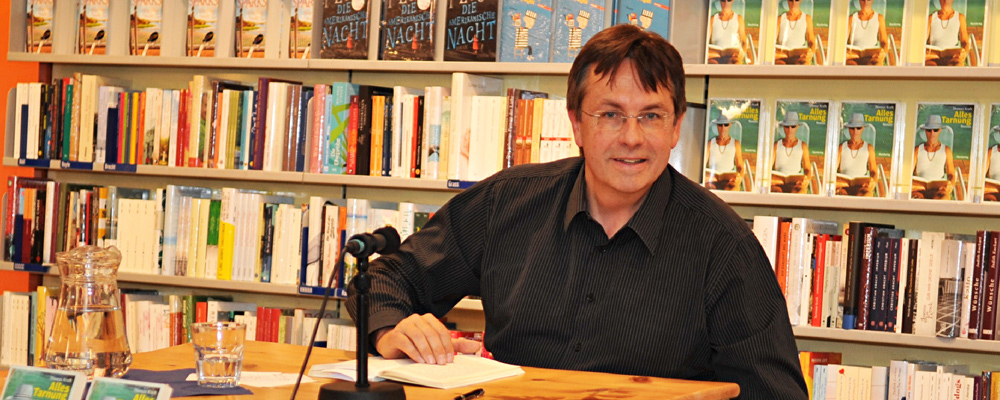

Weidenheim wuchs vielsprachig auf, wurde Lehrer; 1945 zur Flucht aus seiner Heimat genötigt, ließ er sich in Bonn nieder (wo er 2002 starb). Nachdem er bei einem Erzählwettbewerb gewonnen hatte, gab er seine Anstellung auf und riskierte die Existenz eines freien Schriftstellers. Heimkehr nach Maresi darf als die Summe seines literarischen Schaffens gelten, mit dem er sich kritisch und faktentreu um die Vergegenwärtigung dieses vergessenen Lebensraums bemüht hat – ganz einem Erzählen verpflichtet, das sich an Autoren wie Joseph Roth und Franz Werfel festmachen lässt.

Erzählt wird vom Besuch des Simon Lazar Messer in seinem Heimatort Maria-Theresiendorf, kurz Maresi genannt. Schon bei seinem ersten Gang durch die Straßen und Gassen evoziert der Anblick nahezu jeden Hauses den Blick zurück auf unvergessene Personen und Ereignisse. Weidenheim bündelt viele kleine Stimmen zu einem gewaltigen Chor, lässt in der Fortführung von Motiven und Themen eine grandiose literarische Symphonie erschallen, die melodiös und sinnlich vom Aufstieg und Untergang der Kulturen und damit von Freud und Leid der Menschen kündet.

Es sind liebenswerte Geschichten wie von Jettchen mit dem Holzbein, vom Kinderschreck „hoorich Emil“, vom legendären „Siebzehnundvier“-Spiel des Fritzi Krumes mit dem k.u.k.-Oberrevisor Graf Ebédházy, vom „Kulturjuden Markus Singer“, der zwar nur koscheres Fleisch aß, aber ein großer Verehrer von Richard Wagner war, und von Wilma, die nicht kochen konnte und deswegen nach New York auswandern musste – Geschichten, die die Welt einer Kindheit heraufbeschwören, wie es sie, will man dem Erzähler glauben, nur in Maresi gegeben hat.

Breiten Raum nehmen die Erlebnisse Messers während des Zweiten Weltkriegs ein, als ein Großteil deutschstämmiger Kolonisten nationaler als die Reichsdeutschen sein wollten, sich in „Grüßgott!“-Deutsche und „Heil!“-Deutsche spalteten und inmitten dieses Vielvölkergemischs „entdeckten, dass sie ja eigentlich schon immer Judenfresser waren“. Als im Zuge des russischen Vormarsches Titos Partisanen im Oktober 1944 Maresi besetzten, rechneten sie mit den Deutschen, die nicht rechtzeitig geflohen waren, ebenso grausam ab.

Auf Simon Messers Reise in die Vergangenheit begegnen ihm Reste deutscher Kultur. Diese Überbleibsel sind stumme Zeugen einer Zeit, die Weidenheim als Partikel im organischen Fluss des Lebens und damit als Erinnerungen, die den Menschen überleben werden, verstanden haben will. Denn „vielleicht war ganz Maresi in Wahrheit nur scheintot – und nun müsste nur jemand daherkommen und ein Zauberwort sprechen, und alles stünde wieder auf und begönne ganz leicht, ganz vorsichtig die steif gewordenen Glieder zu rühren“.

Johannes Weidenheim: Heimkehr nach Maresi. Roman. Otto Müller Verlag, Salzburg 1994. 407 Seiten

MENU

MENU