Eine literarische Erzählung von Kamala Dubrovnik in der Reihe 54stories

Hier kann man den Text auch hören

Todmüde liege ich im Halbdunkel und hoffe, dass die Nervenenden meiner Klitoris vielleicht irgendwann auch meine Synapsen entspannen. Nach dem achten Versuch lasse ich den Vibrator lustlos zwischen den Beinen liegen. Bin kurz eingenickt, vielleicht für ‘ne Stunde und jetzt beginnt zwischen meinen Lidern etwas zu kriechen. Ich schiebe sie auf wie die Lamellen einer Jalousie und sehe wie sich ein kleiner dunkler Fleck auf dem Bettlaken bewegt. Da ist eine! Drecksviech! Ich schlage zu und wische dann mit abgründig nach unten gezogenen Mundwinkeln den dunklen Schmierfleck vom Boden. Ich bin wirklich, wirklich müde. Eigentlich wollte ich, dass du vorbeikommst, bist wärmer als mein Bett und du vertreibst die unerträglich schlaflosen Naächte durch deine unerträglich nahe Gesellschaft. Ich ertrag dich eben nicht, das, was du sagst. Ich bin müde, ehrlich. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte dir meine Welt zu erklären und vor allem – will ich nicht. Ich glaub, ich beende es. Ist einfach zu anstrengend dieser Diplomatiemarathon. Ein Griff zum Handy und bevor ich darüber nachdenken kann, tippe ich “macht feminismus einsam” bei Google ein. Die ersten Ergebnisse lauten: 1. „Mein Feminismus hat mich beziehungsunfähig gemacht.“ 2. „Je feministischer desto unglücklicher.“ 3. „Diese Angst vor autarken Frauen nimmt bizarre Züge an.“ Wow. Warum kann da nicht stehen: 1. Der Feminismus stärkt Liebe auf Augenhöhe 2. Je feministischer, desto glücklicher 3. Mythos gelüftet. Männer haben gar keine Angst vor starken Frauen, sondern nur vor ihrem eigenen Versagen. Ach, Fuck jetzt fängt’s an zu jucken, eine hat mich erwischt. Ich werfe die Suchergebnisse aus dem Genderdungeon auf das gegenüberliegende Sofa und ganz langsam kriecht das Handy schüchtern blinkend unter meine Decke zurück. Meine Finger tippen auf dem Display herum und copy-pasten halbgare Floskeln aus den letzten Ichwilldichnichtmehrsehen-Situationen zusammen, die ihm hoffentlich verständlich machen, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Irgendwas mit “Lieber Tim” und „passt nicht“, dann sowas wie „Distanz“ und „Alles Gute“. Gesendet.

Mein leeres Zimmer gähnt mich an und ich reiße meinen Mund weit auf und gähne zurück wie eine abgemagerte, stumme Löwin. Erschöpft und hechelnd liege ich im Schatten meiner Nachttischlampe, während ich gedanklich eine Rechnung an Tim adressiere – für emotionale Leistungen.

Ich will schlafen, ich will nicht mehr drüber reden. Wirklich nicht, ich kann einfach nicht mehr. Nein, ich hab doch gesagt ich bin müde… Mir fallen die geäderten Augen zu, Lider wie schwere Sandsäcke fallen staubig aufeinander. Und dann – kommt die Flut. Es fließt aus den Ecken und tropft von der Decke. Wellen von kleinen, dunkelbraunen Insekten schwappen an den Rand meiner Matratze, spülen über mich hinweg, decken mich zu wie ein dreckiges, braunes Laken, fließen wieder von mir herunter. Ein paar bleiben hängen, saugen sich an mir fest, dunkle Male auf meiner Haut.

Ich öffne die Augen und atme tief durch. Es kribbelt an meinem Fuß. Wenn es kribbelt kann es keine sein, die spürt man nämlich gar nicht, erst wenn sie beißen und es dann anfängt zu jucken. Jetzt kribbelt’s am Rücken…Scheiße. Schließe wieder die Augen, sehe rotes Licht und entzündete Nippel, fühle kochendes Blut, rieche Hormone, Gender Studies, Angstschweiß und spüre plötzlich alle Kerben brennen, die in meinen Stolz geschlagen wurden. Sehe Tim wie er mich irritiert anguckt, weil ich unrasierte Achseln habe und schlage die Augen auf.

Wenn ich meine Ruhe habe, heißt das ich bin alleine.

Nein, ich würde mich nicht als radikal bezeichnen. Nein, nein, keine Angst, ich bin keine von denen. Nein, ich hasse keine Männer, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Ja, wirklich. Ja, ich bin ja eine ganz andere Generation. Ja, total schwierig heutzutage. Ja, genau, gerade zwischenmenschlich. Doch, ich finde schon, dass man sich noch näher kommen kann. Es geht doch darum geschlechtliche Grenzen abzubauen, dann sind wir doch alle freier.

Mein Knöchel beginnt höllisch zu jucken, ich fühle ein, zwei, drei Stellen nebeneinander. Als ich mit den Fingern darüber streiche, schwellen sie an, werden heiß und rot. Ich atme durch die Zähne, kratze mich. Du? …Nein, du bist keiner von denen. Du bist weiß, zumindest mittelalt, und du hast nen Schwanz, aber du bist doch keiner von denen, ganz bestimmt nicht, wie käme ich denn darauf. Du bezahlst mein Bier, weil‘s sich so gehört, aber du bist keiner von denen. Du benutzt

“Bitch” als Schimpfwort, aber die Leute wissen ja wie du’s meinst. Du fragst dich, ob man jetzt noch flirten darf, weil es ja genau darum geht, aber du bist keiner von denen. Du guckst mir während wir darüber reden auf die Brüste, aber du bist garantiert keiner von denen. Ich weiß: Du bist was ganz besonderes.

„Sie müssen sich leider zusammen reißen und weiterhin dort schlafen.“ hat der Kammerjäger gesagt. “Die Wanzen werden von ihrer Körperwärme angelockt, ansonsten verkriechen sie sich so weit, dass wir sie gar nicht erwischen können.” Ich bin also ein Lebendköder, muss mich selber auslegen und nachher meine Stiche zählen. Ist das sein Ernst? Die Menschen können zum Mond fliegen, aber ich muss hier jeden Abend Dschungelprüfung machen, wenn ich mich schlafen lege? Der Weg des geringsten Widerstands, den ich nicht gewählt habe: Leg dich hin und lass dich stechen. Bleib reglos liegen, bis sie alle einmal rüber sind. Denk einfach an was Schönes.

Bullshit. Ich kann nichts vergessen, gar nichts. Ich kann nur tolerieren, während mich alles andere daran erinnert, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre. Ich würde dir damit ja ständig auf deinen achsoheiligen Sack gehen, damit du es ebenfalls nicht vergisst, aber – ich bin einfach zu müde.

Ich seh’s in deinen Augen, ich bin in schwänzliche Ungnade gefallen. Du fängst an mich zu hassen. Alles, was du vorher stark und verwegen fandest, findest du jetzt – anstrengend. Das ist die Essenz der ganzen Sache. Anstrengend. Du findest es nicht natürlich oder notwendig sondern übertrieben, daher ist es so anstrengend.

Jetzt sagst du plötzlich, ich sei frustriert. Frustriert, frigide, ungefickt, misogyner Klimax. Das was mir nämlich eigentlich fehlt ist – Überraschung – ein Schwanz. Ein richtig dicker, der am Anfang wehtut, aber genau das ist, was ich brauche. Denn ohne ihn, nimmst du mich einfach nicht ernst. Du langweilst mich. Frag mich doch noch, ob ich meine Tage habe. Was ist? Traust du dich jetzt nicht mehr? Hm? Verdammt, dieses Jucken bringt mich um. Ich kratze mich leidenschaftlich am Fuß, während sich meine Augen nach innen rollen. Jetzt juckt es noch viel mehr. Und ich kann nichts dagegen tun. Dass du mich so siehst. Und ich konnte auch nichts tun, als wir beide uns letztens begegnet sind. Wir zwei, alte Bekannte, immer viel Sympathie gehabt und viel geschäkert. Ein freundschaftliches Augenzwinkern, das mir plötzlich zwischen die Beine fasst. Wie unangenehm, wenn du dich genau so daran erinnern würdest, wie ich es tue. Wie du mir ins Ohr geflüstert hast, dass ich dich lasziv angeschaut hätte. Glücklicherweise machst du das nur, wenn du betrunken bist, du merkst es dann kaum und ich denke stattdessen darüber nach, welche meiner Gesten als erotisch interpretiert hätten werden können. In deinen Augen bin ich ein notgeiles Stück, das hast du gedacht und ich hab’s gehört. Laut und deutlich. Und ich kann nichts dagegen tun, dass du mich so siehst. Nichts.

Bin nicht Mutter, bin nicht Mädchen, ich bin ledig. Mit Schlampenpotential. Die Haut an meinem Fuß ist offen, blutet ein bisschen, ich kann jetzt nicht mehr kratzen. Ich könnte dir auch all das sagen, es würde sich nichts ändern. Ich könnte deine Hand von meiner Hüfte nehmen, es würde sich nichts ändern. Ich könnte mir mit Edding Femen auf die Titten malen und dich anschreien, du würdest mich ganz genau so anschauen. Als könnte ich dir nie gefährlich werden.

Ich richte mich auf, steif wie eine Spielzeugpuppe und fühl mich ähnlich seelenlos, drehe meinen angeschraubten Kopf und sehe wie eine fette, vollgesogene Bettwanze unter meinem Kopfkissen hervor krabbelt. Du entkommst mir nicht, du Miststück. Mit einem Kippenstummel, den ich schnell aus dem Ascher fischen kann, quetsche ich das Blut, mein Blut, aus ihr heraus, und zerdrücke ihren kleinen Körper vor mir auf dem Fußboden. Ich bin angewidert. Von allem, von diesem winzigen, verwanzten Zimmer, von mir, die ich hier übernachten muss, von mir, die so müde ist, zu müde ist, um weiter zu sprechen, angewidert von meiner Schwäche, davon, dass mein Kampfgeist gebrochen scheint, weil ich nicht die Kraft besitze jeden Tag aufs Neue den “Dialog zu öffnen”, angewidert von meinem eigenen Schweigen, kann fühlen, wie ich mich selbst in die stumme Masse einfleische, meine Faust zur Hand wird und ich beinah untergehe. Beinah. Kämpfe gegen Windmühlen aus schlackernden Vorhäuten und ProLifeChristinnen. Bin so angewidert und bleibe einfach liegen.

Danke, mir geht’s gut, ehrlich. Ja, ich schaff das schon. Bestimmt. Ja, wirklich. Obwohl sie sich jede Nacht an mir festsaugen, sich von mir ernähren, von meinem Körper, meinen Brüsten, meinen Armen, Beinen, meinem Bauch und meinen Händen, geht es mir gut. Sie saugen mein Blut und verdauen es zu Überheblichkeit und Arroganz, reiben sich an mir ab, pissen überall hin, markieren ihr Revier.

Legen sich wie grausame Liebhaber jede Nacht unbemerkt in mein Bett. Tagsüber findet man sie nicht, seh’ ich sie nicht, existieren sie nicht. Hab sie eingeschleppt, hat jemand eingeschleppt, verstecken sich in Koffern, Taschen, alten Büchern, schämen sich vielleicht, legen ihre Eier zwischen die Zeilen, schlüpfen irgendwann, ganz unbemerkt.

Was, wenn ich nie wieder wirklich schlafen kann und deswegen nie wieder wirklich wach werde. Nicht mehr weiter machen kann. Wenn ich wirklich ernsthaft resigniere und dann im Petticoat und mit einem angeschminkten Lächeln in der Küche stehen muss like it’s 1955. Ja, ich weiß, aber es fühlt sich genauso an.

Tim schreibt: „Ich hab mir schon gedacht, dass du ‘ne miese Fotze bist, die einfach nur…“ Das Display wird wieder dunkel. Jaja, ist schon okay, war mein Fehler, dich nicht sofort zu blockieren.

Das Gefühl der Bestätigung drehe ich in eine dünne Zigarette und mit dem Schnippen des Feuerzeugs ist es vorbei. Ich puste den heißen Rauch in die Luft, ganz langsam und sehe dabei zu, wie sich die dichteren Wolken schnell auflösen und im gemütlichen Licht nur ein schlechter, kalter Geruch zurückbleibt. Ich weigere mich unsichtbar zu werden, mich zu verstecken, zu tarnen, parasitär zu leben, und ich weigere mich heimlich zu trauern, heimlich zu ficken und heimlich wütend zu sein. Heimlich wird vergessen. Versteckt wird übergangen. Nicht sichtbar ist nicht existent. Dann lasse ich lieber meine Achselhaare zum Fenster rauswachsen, damit alle Tims dieser Welt sie sehen und mich nicht vergessen, auch wenn ich dann „die verrückte Alte“ bin. Ich drücke auf den Einschaltknopf des Vibrators. Neuer Versuch. Einmal lange gedrückt halten und dann presse ich ihn zwischen meine Beine. Angestrengt beiße ich für Sekunden die Zähne zusammen, das Ding stottert wie ein kaputtes Auto und gibt dann endlich den Geist auf. Klar. Resigniert falle ich in die Kissen zurück und gebe auf. Es ist so weit. Ich bewege mich jetzt nicht mehr und mein Mund bleibt geschlossen bis die Erschöpfung mich hoffentlich irgendwann übermannt. In der einen Hand ein kaputter Vibrator, in der anderen eine eingerollte Zeitung zur Verteidigung liege ich da wie ein Unfallopfer. Ein verdrehter Körper, der aus dem zehnten Stock gefallen ist, und aus irgendwelchen Gründen überlebt hat. Zum Glück.

Kamala Dubrovnik ist die Hedonistin der Herzen, die Smooth Operator der Literaturszene, die Matriarchin musischer Ausschweifung. Sie ist Autorin, Sprecherin, Musikerin und Künstlerin und beschäftigt sich mit den essentiellen Themen des Lebens: Sex, Tod, Politik.

Kamala Dubrovnik ist die Hedonistin der Herzen, die Smooth Operator der Literaturszene, die Matriarchin musischer Ausschweifung. Sie ist Autorin, Sprecherin, Musikerin und Künstlerin und beschäftigt sich mit den essentiellen Themen des Lebens: Sex, Tod, Politik.

Überraschungen gesorgt und auch Alexandra Riedels Debüt Sonne Mond Zinn verspricht anhand des ersten Eindrucks der Leseprobe, ein guter Roman zu sein. Über den Inhalt selbst erfährt man nicht viel aus der Vorschau, aber die Haltung, mit der die Erzählfigur in einem lockeren Ton an ein Du gerichtet in den Roman einsteigt, lässt auf ein geschmeidig fließendes Erzählen hoffen.

Überraschungen gesorgt und auch Alexandra Riedels Debüt Sonne Mond Zinn verspricht anhand des ersten Eindrucks der Leseprobe, ein guter Roman zu sein. Über den Inhalt selbst erfährt man nicht viel aus der Vorschau, aber die Haltung, mit der die Erzählfigur in einem lockeren Ton an ein Du gerichtet in den Roman einsteigt, lässt auf ein geschmeidig fließendes Erzählen hoffen. Interpretationen. Serpentinen handelt von einem Vater, der mit seinem Sohn auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit geht. Beinahe metaphorisch, meint man, steht der sich schlängelnde Weg den Berg hinauf für die Reise in die Kindheit des Vaters. Düsterer als Bjergs Bestseller Auerhaus wirkt dieser Roman und der reduzierte, parataktische Stil der Leseprobe verspricht ein zurückgenommenes Erzählen über die Männer einer Familie.

Interpretationen. Serpentinen handelt von einem Vater, der mit seinem Sohn auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit geht. Beinahe metaphorisch, meint man, steht der sich schlängelnde Weg den Berg hinauf für die Reise in die Kindheit des Vaters. Düsterer als Bjergs Bestseller Auerhaus wirkt dieser Roman und der reduzierte, parataktische Stil der Leseprobe verspricht ein zurückgenommenes Erzählen über die Männer einer Familie. hat mit ihrem ersten Roman Neue Reisende den Debütpreis einer Dänischen Buchmesse erhalten und eigentlich schreckt uns die Ankündigung erst ab, denn eine junge Lehrerin lernt auf dem Weg zum ersten Arbeitstag einen verheirateten Mann kennen und dann Affäre und dann Drama, schaut man aber in die Leseprobe, flattern einem die Sätze nur lose gesetzt um die Ohren und es könnte sein, dass das auf 200 Seiten ganz fürchterlich in die Hose geht oder ganz, ganz grandios ist.

hat mit ihrem ersten Roman Neue Reisende den Debütpreis einer Dänischen Buchmesse erhalten und eigentlich schreckt uns die Ankündigung erst ab, denn eine junge Lehrerin lernt auf dem Weg zum ersten Arbeitstag einen verheirateten Mann kennen und dann Affäre und dann Drama, schaut man aber in die Leseprobe, flattern einem die Sätze nur lose gesetzt um die Ohren und es könnte sein, dass das auf 200 Seiten ganz fürchterlich in die Hose geht oder ganz, ganz grandios ist. Tagaq nicht von der Ankündigung des Verlags verderben zu lassen, die nicht nur in der marktschreierischen Rhetorik dieser Texte ein „atemberaubendes Debüt“ ankündigt, sondern auch alle YA-Klischees abdeckt, die in den letzten Jahren bis zum Überdruss verbraten wurden: Kindliche Perspektive, bedrohliche Erwachsenenwelt, Magie, Füchse. Allerdings erreicht uns dieses Buch auch mit einer kurzen sehr positiven Notiz des New Yorker, die uns gespannt macht: “This mystical novel draws on the author’s life to tell the story of a young girl growing up in Nunavut in the nineteen-seventies, in an Inuit community that has experienced ‘government relocation, the shift into capitalism, and the moulting of the Shaman Skin.’” Wir sind optimistisch, und vertrauen in dieser Hinsicht dem New Yorker, der uns einen ernsten poetischen Text verspricht.

Tagaq nicht von der Ankündigung des Verlags verderben zu lassen, die nicht nur in der marktschreierischen Rhetorik dieser Texte ein „atemberaubendes Debüt“ ankündigt, sondern auch alle YA-Klischees abdeckt, die in den letzten Jahren bis zum Überdruss verbraten wurden: Kindliche Perspektive, bedrohliche Erwachsenenwelt, Magie, Füchse. Allerdings erreicht uns dieses Buch auch mit einer kurzen sehr positiven Notiz des New Yorker, die uns gespannt macht: “This mystical novel draws on the author’s life to tell the story of a young girl growing up in Nunavut in the nineteen-seventies, in an Inuit community that has experienced ‘government relocation, the shift into capitalism, and the moulting of the Shaman Skin.’” Wir sind optimistisch, und vertrauen in dieser Hinsicht dem New Yorker, der uns einen ernsten poetischen Text verspricht. Herzklappen von Johnson & Johnson und auch die Handlung von einem jungen Paar, das ein Kind bekommt, das keinen Schmerz empfinden kann, ist vielversprechend. Wie eine außerhalb der Zeit stehende Litanei ziehen die ersten Seiten dieses Romans die Leser*innen hinein. Dabei spannt die Autorin einen Bogen von den Erinnerungen der Großmutter der kleinen Alma bis in die Gegenwart des Kindes.

Herzklappen von Johnson & Johnson und auch die Handlung von einem jungen Paar, das ein Kind bekommt, das keinen Schmerz empfinden kann, ist vielversprechend. Wie eine außerhalb der Zeit stehende Litanei ziehen die ersten Seiten dieses Romans die Leser*innen hinein. Dabei spannt die Autorin einen Bogen von den Erinnerungen der Großmutter der kleinen Alma bis in die Gegenwart des Kindes. Instagram Account einen Roman gezimmert (@amours_solitaires). Damit kann Mary Gaitskill nicht dienen, aber mit ihrem „Skandalbuch“ von 1988, dem Kurzgeschichtenband Bad Behavior, der ein Jahr später auf Deutsch erschien, aber nicht mehr lieferbar war. Ihre Geschichten drehen sich um Drogenmissbrauch, Prostitution und BDSM. Die englische Wikipedia fasst das knackig zusammen:

Instagram Account einen Roman gezimmert (@amours_solitaires). Damit kann Mary Gaitskill nicht dienen, aber mit ihrem „Skandalbuch“ von 1988, dem Kurzgeschichtenband Bad Behavior, der ein Jahr später auf Deutsch erschien, aber nicht mehr lieferbar war. Ihre Geschichten drehen sich um Drogenmissbrauch, Prostitution und BDSM. Die englische Wikipedia fasst das knackig zusammen: Journalismus ausmacht. 2019 erschienen mit Ronan Farrows Catch and Kill und She Said von Jodi Kantor und Megan Twohey zwei Bücher über heroischen Journalismus und die sinistren Kräfte, die sich ihm entgegenstellen. Von den sinistren Kräften innerhalb des Journalismus erzählte Juan Morenos Tausend Zeilen Lügen. Nun veröffentlicht der Secession Verlag das Buch Breaking News. Das Ende des Journalismus und seine Zukunft von Alan Rusbridger, dem ehemaligen Guardian-Chefredakteur. Wir hoffen auf eine spannungs- und anekdotenreiche Geschichte und Analyse des Journalismus in den letzten Jahrzehnten.

Journalismus ausmacht. 2019 erschienen mit Ronan Farrows Catch and Kill und She Said von Jodi Kantor und Megan Twohey zwei Bücher über heroischen Journalismus und die sinistren Kräfte, die sich ihm entgegenstellen. Von den sinistren Kräften innerhalb des Journalismus erzählte Juan Morenos Tausend Zeilen Lügen. Nun veröffentlicht der Secession Verlag das Buch Breaking News. Das Ende des Journalismus und seine Zukunft von Alan Rusbridger, dem ehemaligen Guardian-Chefredakteur. Wir hoffen auf eine spannungs- und anekdotenreiche Geschichte und Analyse des Journalismus in den letzten Jahrzehnten. Hintergrund. In den vergangenen Jahren ist klar geworden, dass Kämpfe um die Deutung der jüngsten Geschichte dieses Landes möglicherweise von größerer Bedeutung sind, als man es noch vor einem knappen Jahrzehnt hätte meinen können. Das Urteil eines seriösen Historikers dazu zu hören kann nicht schaden.

Hintergrund. In den vergangenen Jahren ist klar geworden, dass Kämpfe um die Deutung der jüngsten Geschichte dieses Landes möglicherweise von größerer Bedeutung sind, als man es noch vor einem knappen Jahrzehnt hätte meinen können. Das Urteil eines seriösen Historikers dazu zu hören kann nicht schaden. wird als „Universaldilettant“ angekündigt. Sowas bin ich ja auch – sind wir das nicht alle? Von allem ein bisschen, da und dort, reinschnuppern, ausprobieren, weglegen, vergessen.

wird als „Universaldilettant“ angekündigt. Sowas bin ich ja auch – sind wir das nicht alle? Von allem ein bisschen, da und dort, reinschnuppern, ausprobieren, weglegen, vergessen. mehr müssen wir eigentlich über dieses Buch gar nicht wissen, um es interessant zu finden. Außer vielleicht die Ankündigung, dass die Klischees von BDSM, die sich durch Heuler wie 50 Shades of Grey in unserer Kultur sedimentiert haben, konsequent unterlaufen werden.

mehr müssen wir eigentlich über dieses Buch gar nicht wissen, um es interessant zu finden. Außer vielleicht die Ankündigung, dass die Klischees von BDSM, die sich durch Heuler wie 50 Shades of Grey in unserer Kultur sedimentiert haben, konsequent unterlaufen werden. Beerdigung führten Pablo Neruda und Louis Aragon den Trauerzug an, ihr Grabmal schuf Giacometti. Dem Leben der ersten weiblichen Kriegsfotografin spürt Helena Janeczek nach, Aufhänger ist die (reale) Wiederentdeckung eines Koffers mit Negativen von Taro in Mexico.

Beerdigung führten Pablo Neruda und Louis Aragon den Trauerzug an, ihr Grabmal schuf Giacometti. Dem Leben der ersten weiblichen Kriegsfotografin spürt Helena Janeczek nach, Aufhänger ist die (reale) Wiederentdeckung eines Koffers mit Negativen von Taro in Mexico. bekommt die Metapher aber noch einmal eine ganze andere Wucht. So atemlos wie der Titel es vermuten lässt, scheint sich auch die Handlung durch die Jahrzehnte der wiedervereinigten Bundesrepublik zu winden. Schon die Vorschau ruft einige wichtige Ereignisse der letzten Jahrzehnte auf und positioniert die Erzählerin dazu. Nach einigen Theaterstücken dürfte Wenzels vielversprechender Roman die Autorin auch auf anderen Feldern der Literatur bekannt machen.

bekommt die Metapher aber noch einmal eine ganze andere Wucht. So atemlos wie der Titel es vermuten lässt, scheint sich auch die Handlung durch die Jahrzehnte der wiedervereinigten Bundesrepublik zu winden. Schon die Vorschau ruft einige wichtige Ereignisse der letzten Jahrzehnte auf und positioniert die Erzählerin dazu. Nach einigen Theaterstücken dürfte Wenzels vielversprechender Roman die Autorin auch auf anderen Feldern der Literatur bekannt machen. Verlagsvorschau heißt es darüber: „Nach den neuesten Zahlen des BKA ist jede dritte Frau in Deutschland von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Welche Lebensgeschichten sich hinter dieser erschreckenden Zahl verbergen, davon erzählt die Strafrechtsanwältin, empathisch und unpathetisch.“ Wir hoffen vor allem, dass die Vorgaben „emphatisch“ und „unpathetisch“ eingehalten wurden, und ein Buch entstanden ist, das auf nicht-exploitative Art und Weise einem Phänomen, das existieren kann, weil es oft im Privaten stattfinden, mehr Öffentlichkeit verschafft.

Verlagsvorschau heißt es darüber: „Nach den neuesten Zahlen des BKA ist jede dritte Frau in Deutschland von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Welche Lebensgeschichten sich hinter dieser erschreckenden Zahl verbergen, davon erzählt die Strafrechtsanwältin, empathisch und unpathetisch.“ Wir hoffen vor allem, dass die Vorgaben „emphatisch“ und „unpathetisch“ eingehalten wurden, und ein Buch entstanden ist, das auf nicht-exploitative Art und Weise einem Phänomen, das existieren kann, weil es oft im Privaten stattfinden, mehr Öffentlichkeit verschafft. die Beste, um mit 17 renommierten Wissenschaftlern über den Zustand unserer Welt zu sprechen. Nerds retten die Welt entstand während der Recherchen zu GRM und wir möchten gerne, dass Sibylle Berg uns auch einmal interviewt.

die Beste, um mit 17 renommierten Wissenschaftlern über den Zustand unserer Welt zu sprechen. Nerds retten die Welt entstand während der Recherchen zu GRM und wir möchten gerne, dass Sibylle Berg uns auch einmal interviewt. enthusiastischer betrieben werde als anderswo, ist ein Standardkommentar geworden. Da kann es nicht schaden, sich damit zu beschäftigen, ob es tatsächliche Unterschiede im Technikdenken zwischen China und »dem Westen« gibt. Der international tätige chinesische Philosoph Yuk Hui, derzeit Dozent in Weimar, beschäftigt sich in dem Großessay Die Frage nach der Technik in China mit der Suche nach einem genuin chinesischen Denken über Technik in Anschluss an „westliche“ und „östliche“ Literatur.

enthusiastischer betrieben werde als anderswo, ist ein Standardkommentar geworden. Da kann es nicht schaden, sich damit zu beschäftigen, ob es tatsächliche Unterschiede im Technikdenken zwischen China und »dem Westen« gibt. Der international tätige chinesische Philosoph Yuk Hui, derzeit Dozent in Weimar, beschäftigt sich in dem Großessay Die Frage nach der Technik in China mit der Suche nach einem genuin chinesischen Denken über Technik in Anschluss an „westliche“ und „östliche“ Literatur. hochgelobter Roman. In Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau erzählt Meena Kandasamy autobiographisch gefärbt von der Ehe zwischen einer jungen Frau und einem Professor, der sich nach kurzer Zeit vom „perfekten Mann“ zum „perfekten Monster“ (Verlagsvorschau) entwickelt. Die Vorschusslorbeeren, mit denen dieser Roman jetzt nach Deutschland kommt, sind groß, aber man darf zu Recht hoffen, dass er ihnen gerecht wird.

hochgelobter Roman. In Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau erzählt Meena Kandasamy autobiographisch gefärbt von der Ehe zwischen einer jungen Frau und einem Professor, der sich nach kurzer Zeit vom „perfekten Mann“ zum „perfekten Monster“ (Verlagsvorschau) entwickelt. Die Vorschusslorbeeren, mit denen dieser Roman jetzt nach Deutschland kommt, sind groß, aber man darf zu Recht hoffen, dass er ihnen gerecht wird. Autobahn ist der Deutsche ganz bei sich, am liebsten im schwarzen TDI mit 190 auf der linken Spur – oder bei Sanifair und Riesenbockwurst. Soweit das Klischee. Zugleich ist die ohnmächtige Wut auf den Autoverkehr in seiner spezifisch hässlich-deutschen Machart seit Langem nicht so laut und präsent gewesen wie heute. Michael Kröchert hat ein Jahr lang die deutschen Autobahnen bereist: genau zur rechten Zeit.

Autobahn ist der Deutsche ganz bei sich, am liebsten im schwarzen TDI mit 190 auf der linken Spur – oder bei Sanifair und Riesenbockwurst. Soweit das Klischee. Zugleich ist die ohnmächtige Wut auf den Autoverkehr in seiner spezifisch hässlich-deutschen Machart seit Langem nicht so laut und präsent gewesen wie heute. Michael Kröchert hat ein Jahr lang die deutschen Autobahnen bereist: genau zur rechten Zeit. Nacht zu dem meistgelesen und -diskutierten Beitrag auf diesem Blog. Rund drei Jahre später erscheint nun bei Reclam das gleichnamige Buch Dichterinnen & Denkerinnen. Von Luise Gottsched bis Marieluise Fleißer: Katharina Herrmann stellt zwanzig Autorinnen und deren (mal mehr, mal weniger) vergessene Werke vor. Wer die Artikel der Autorin kennt, weiß, dass man sich über 200 Seiten bestens unterhalten und hinterher klüger fühlen wird. Ganz klar: absolutes Muss im Frühjahr!

Nacht zu dem meistgelesen und -diskutierten Beitrag auf diesem Blog. Rund drei Jahre später erscheint nun bei Reclam das gleichnamige Buch Dichterinnen & Denkerinnen. Von Luise Gottsched bis Marieluise Fleißer: Katharina Herrmann stellt zwanzig Autorinnen und deren (mal mehr, mal weniger) vergessene Werke vor. Wer die Artikel der Autorin kennt, weiß, dass man sich über 200 Seiten bestens unterhalten und hinterher klüger fühlen wird. Ganz klar: absolutes Muss im Frühjahr! Ärgernis erworben denn als seriöser Autor. Von einer Art porschefahrendem Maskottchen der frühen Berliner Republik hat er sich inzwischen zum Chefredakteur bei Springer und Lieblings-Twittertroll der Boomer-Jahrgänge hochgearbeitet, aber: Sollte man denn ein Buch von ihm lesen? Ja, man sollte Mündig lesen, und sei es, um sich fundierter ärgern zu können. Auf Twitter postet er ja keine zusammenhängenden Sätze mehr.

Ärgernis erworben denn als seriöser Autor. Von einer Art porschefahrendem Maskottchen der frühen Berliner Republik hat er sich inzwischen zum Chefredakteur bei Springer und Lieblings-Twittertroll der Boomer-Jahrgänge hochgearbeitet, aber: Sollte man denn ein Buch von ihm lesen? Ja, man sollte Mündig lesen, und sei es, um sich fundierter ärgern zu können. Auf Twitter postet er ja keine zusammenhängenden Sätze mehr. Über das Schreiben in einer Diktatur, die unerwartet über die Erzählerin hereinbricht, erzählt Cécile Wajsbrot in ihrem Roman Zerstörung. Die Inhaltsangabe des Verlags über eine Diktatur, die die Erinnerung an die Vergangenheit auslöscht und Geschichte tilgt, klingt nach einem Roman, der auf aktuelle politische Entwicklungen in Europa und dem Rest der Welt reagiert.

Über das Schreiben in einer Diktatur, die unerwartet über die Erzählerin hereinbricht, erzählt Cécile Wajsbrot in ihrem Roman Zerstörung. Die Inhaltsangabe des Verlags über eine Diktatur, die die Erinnerung an die Vergangenheit auslöscht und Geschichte tilgt, klingt nach einem Roman, der auf aktuelle politische Entwicklungen in Europa und dem Rest der Welt reagiert. irgendwelchen Rekursen auf kulturelle »Eigenbestände« von wem auch immer hausieren geht, ist es dringender denn je notwendig, sich ein wenig fundiert damit auseinanderzusetzen, was ein Kulturelles Erbe überhaupt sein könnte. Sabine Benzer beschäftigt sich im Dialog mit einer Reihe hochkarätiger Expert*innen mit unterschiedlichen Aspekten des Themas. Sicherlich lesenswert und erfreulich dünn.

irgendwelchen Rekursen auf kulturelle »Eigenbestände« von wem auch immer hausieren geht, ist es dringender denn je notwendig, sich ein wenig fundiert damit auseinanderzusetzen, was ein Kulturelles Erbe überhaupt sein könnte. Sabine Benzer beschäftigt sich im Dialog mit einer Reihe hochkarätiger Expert*innen mit unterschiedlichen Aspekten des Themas. Sicherlich lesenswert und erfreulich dünn. Khaled Khalifa. Das Buch trägt den Titel Keine Messer in den Küchen dieser Stadt (zuerst veröffentlicht 2013) und erzählt anhand des Schicksals einer Familie in Aleppo die Geschichte des modernen Syrien. Der Erzähler wird geboren während Hafiz al-Assad die Macht im Land an sich reißt. Man kann nur hoffen, dass die Übersetzung das Versprechen dieses Buches einhält. Verheißungsvoll klingt bereits, was der Guardian über die englische Version schreibt: „The writing is superb – a dense, luxurious realism pricked with surprising metaphors.“

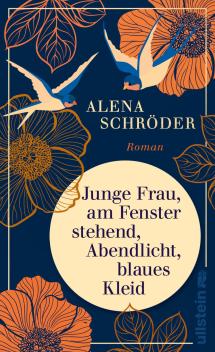

Khaled Khalifa. Das Buch trägt den Titel Keine Messer in den Küchen dieser Stadt (zuerst veröffentlicht 2013) und erzählt anhand des Schicksals einer Familie in Aleppo die Geschichte des modernen Syrien. Der Erzähler wird geboren während Hafiz al-Assad die Macht im Land an sich reißt. Man kann nur hoffen, dass die Übersetzung das Versprechen dieses Buches einhält. Verheißungsvoll klingt bereits, was der Guardian über die englische Version schreibt: „The writing is superb – a dense, luxurious realism pricked with surprising metaphors.“ im 20. und 21. Jahrhundert. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid erzählt von den Umwegen, auf denen das Kunstvermögen einer jüdischen Familie im Jahr 2017 zu der 27-jährigen Hannah Borowski gelangt. Nach den unerwarteten Verstrickungen von Lebensläufen klingt die Handlung um die junge Senta Köhler in den 1920er Jahren, die ihr Kind aus erster Ehe beim Vater zurücklassen muss, und Hannah Borowski in der Gegenwart des 21. Jahrhundert. Wer der Autorin in ihrem Podcast sexy und bodenständig im Gespräch mit ihrem Kollegen Till Raether zugehört hat, weiß schon ein paar Dinge über die Entstehung dieses Romans.

im 20. und 21. Jahrhundert. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid erzählt von den Umwegen, auf denen das Kunstvermögen einer jüdischen Familie im Jahr 2017 zu der 27-jährigen Hannah Borowski gelangt. Nach den unerwarteten Verstrickungen von Lebensläufen klingt die Handlung um die junge Senta Köhler in den 1920er Jahren, die ihr Kind aus erster Ehe beim Vater zurücklassen muss, und Hannah Borowski in der Gegenwart des 21. Jahrhundert. Wer der Autorin in ihrem Podcast sexy und bodenständig im Gespräch mit ihrem Kollegen Till Raether zugehört hat, weiß schon ein paar Dinge über die Entstehung dieses Romans. von Virginia Woolfs Aussage, eine Frau brauche nur 500 Pfund im Monat und ein eigenes Zimmer (A room of one’s own), um große Literatur verfassen zu können, versammelt diese Anthologie (herausgegeben von Ilka Piepgras) Essays, in denen sich Schriftstellerinnen mit ihrem Schreiben auseinandersetzen; darunter Autorinnen wie Eva Menasse, Sybille Berg, Zadie Smith, Sheila Heiti und Joan Didion. Der Essayband reiht sich damit ein unter Bände mit unterschiedlichen Autor*innen, die in den letzten Jahren erschienen sind.

von Virginia Woolfs Aussage, eine Frau brauche nur 500 Pfund im Monat und ein eigenes Zimmer (A room of one’s own), um große Literatur verfassen zu können, versammelt diese Anthologie (herausgegeben von Ilka Piepgras) Essays, in denen sich Schriftstellerinnen mit ihrem Schreiben auseinandersetzen; darunter Autorinnen wie Eva Menasse, Sybille Berg, Zadie Smith, Sheila Heiti und Joan Didion. Der Essayband reiht sich damit ein unter Bände mit unterschiedlichen Autor*innen, die in den letzten Jahren erschienen sind. möchte es aber trotzdem gerne lesen, denn entweder ist der „Selbstversuch“ von Jennifer Beck, Fabian Ebeling, Steffen Greiner und Mads Pankow wirklich aufschlussreich; oder man lernt bei der Lektüre zumindest etwas über Illusionen und blinde Flecke eines bestimmten Segments des Literaturbetriebs. (Offenlegung von Matthias Warkus: Ich habe einmal in einer Marburger WG gewohnt, in der Steffen Greiner ab und zu am Küchentisch saß.)

möchte es aber trotzdem gerne lesen, denn entweder ist der „Selbstversuch“ von Jennifer Beck, Fabian Ebeling, Steffen Greiner und Mads Pankow wirklich aufschlussreich; oder man lernt bei der Lektüre zumindest etwas über Illusionen und blinde Flecke eines bestimmten Segments des Literaturbetriebs. (Offenlegung von Matthias Warkus: Ich habe einmal in einer Marburger WG gewohnt, in der Steffen Greiner ab und zu am Küchentisch saß.)