Das Rezensieren von Gedichtbänden fällt nicht immer leicht. Doch zu diesen vier in letzter Zeit gelesenen, Neuerscheinungen und einem Klassiker, sollen einige Worte des Lobes und der Kritik verloren werden.

Verbannt! – Ann Cotten – Versepos

Ann Cotten ist ein sehr verschlossener Mensch, in Interviews durchaus sperrig, mit verschränkten Armen, gib sie gelangweilte Antworten. Diese rätselhafte Frau hat ein Versepos geschrieben, das als genaues Gegenteil daherkommt.

Ann Cotten ist ein sehr verschlossener Mensch, in Interviews durchaus sperrig, mit verschränkten Armen, gib sie gelangweilte Antworten. Diese rätselhafte Frau hat ein Versepos geschrieben, das als genaues Gegenteil daherkommt.

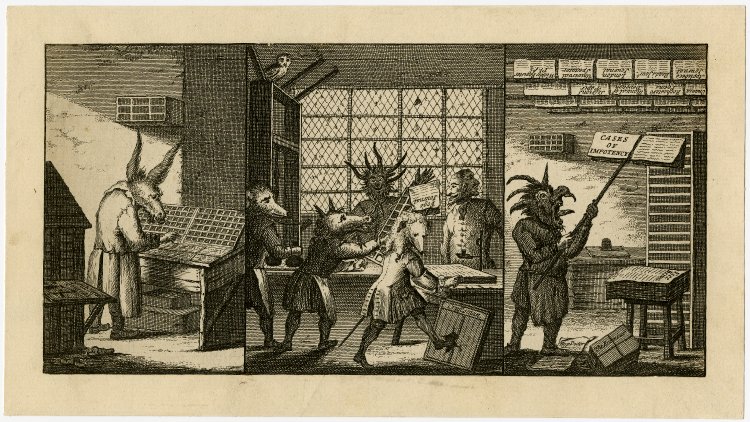

Eine in Ungnade gefallene Fernsehmoderatorin wird auf eine einsame Insel verbannt, ausgerüstet nur mit einem Messer, einem Schleifstein und Meyers Konversationslexikon von 1910. Auf dieser Insel wohnen bereits 25 Matrosen in einer merkwürdigen Gesellschaftsform, einer Schraubenreligion anhängend und ständig Druckerzeugnisse produzierend. Im Interview mit der Welt sagte Paul Jandl man könne in Verbannt “ganz trivialen Spuren folgen oder die Sache sehr hoch hängen” und das trifft den Kern dieses wunderbaren Epos. Cotten ist zwar eine unterhaltsame, ja lustige Erzählerin, doch die zwischen Uto- und Dystopie schwankende Geschichte enthält viel Zündstoff: wie funktioniert eine Gesellschaft, welchen Stellenwert hat Religion oder das Internet und natürlich die ewige Frage nach dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Gekrönt wird dieses Epos in Pseudo-Spenserstophen durch die Illustrationen der Autorin.

Dem allen zuliebe wird der folgende Sang recht lang,

Und wie es sich für einen Stripteaser gehört,

zieh ich mir für den Anfang recht viele Klamotten an,

die meine Seele im Laufe der Handlung verlieren wird,

während sie sich auf allerlei reizende Weise drin verirrt.

Hören Sie also die entsetzliche Ballade

vom sibirischen Unglück eines ganz modernen,

delirösen, inadäquaten Herrn Maquis de Sade,

in Fraungestalt. Und man kann außerdem viel lernen.

E.E. Cummings – Poems – Gedichte

Edward Estlin Cummings war der Meinung seine Lyrik sei nicht für “mostpeople” (EEC zieht gerne einzelne Worte zu einem zusammen) und lag damit sicher richtig. Denn viele seiner Gedichte bestehen aus typographischen Spielereien, die nicht für den Gelegenheitsleser geeignet sind, diesen möglicherweise nicht nur langweilen, sondern ärgern. Die in der C.H. Beck Reihe textura erschienene Sammlung in der Übersetzung von Eva Hesse stellt daher eine schöne Ausgabe für Starter dar, denn hier sind einige der schönsten Cummings Gedichte versammelt (humanity i love you, o sweet spontaneus oder love is more thicker than forget) und doch Raum für einige wenige seiner “Form”-Gedichte. Eva Hesse schreibt im Nachwort

Edward Estlin Cummings war der Meinung seine Lyrik sei nicht für “mostpeople” (EEC zieht gerne einzelne Worte zu einem zusammen) und lag damit sicher richtig. Denn viele seiner Gedichte bestehen aus typographischen Spielereien, die nicht für den Gelegenheitsleser geeignet sind, diesen möglicherweise nicht nur langweilen, sondern ärgern. Die in der C.H. Beck Reihe textura erschienene Sammlung in der Übersetzung von Eva Hesse stellt daher eine schöne Ausgabe für Starter dar, denn hier sind einige der schönsten Cummings Gedichte versammelt (humanity i love you, o sweet spontaneus oder love is more thicker than forget) und doch Raum für einige wenige seiner “Form”-Gedichte. Eva Hesse schreibt im Nachwort

Obwohl sich viele von Cummings’ Gedichten infolge von derlei formalistischen Tricks in einer gewissen leeren Eleganz verlieren, finden wir andererseits bei ihm eine respektable Anzahl immergrüner Gedichte, die das Schaffen der mesiten seiner literarischen Zeitgenossen in Amerika und England in den Schatten stellen. Diese Gedichte gehören fraglich zu den besten lyrischen Texten des Jahrhunderts – Yeats, Eliot und Pound nicht ausgenommen.

und liegt damit richtig, mit ihrer etwas angestaubten Übersetzung, dagegen nicht immer.

Kate Tempest – Hold Your Own – Gedichte

Oh, was ist Kate Tempest ein Star! Eine Rapperin, eine Poetry Slammerin, eine Lyrikerin, nein nun sogar eine Romanschriftstellerin. Die Übergänge sind freilich fließend, aber das merkt man im Feuilleton nicht, denn Rapper dichten sonst nur über Verbrechen und das sehr plump. Nun schlägt aber ein “literarischer Meteorit” ein (Wiebke Porombka in der Zeit) und alle sind vezückt. Und dies natürlich nicht zu Unrecht, denn Kate Tempest ist eine kluge junge Frau, die bereits zu Beginn, und immer wieder im Verlauf des Bandes das Thema aufnehmend, die Sage des blinden Sehers Teiresias, dem Bildungsbürger von Homer, Aischylos, Sophokles, Euripdes und Bodo Wartke bekannt, in eine moderne Fassung bringt. Aber nicht nur diese Referenz, sondern auch Gedichte wie These things I know, Fine, thanks oder Ballad of a hero (unten als War Music) lassen eine bereits reife Dichterin erkennen. Auch wenn letzteres in seiner Tendenz zum ex-soldatischen Anti-Kriegs-Kitsch mehr an Rise against als an Antigone erinnern.

Oh, was ist Kate Tempest ein Star! Eine Rapperin, eine Poetry Slammerin, eine Lyrikerin, nein nun sogar eine Romanschriftstellerin. Die Übergänge sind freilich fließend, aber das merkt man im Feuilleton nicht, denn Rapper dichten sonst nur über Verbrechen und das sehr plump. Nun schlägt aber ein “literarischer Meteorit” ein (Wiebke Porombka in der Zeit) und alle sind vezückt. Und dies natürlich nicht zu Unrecht, denn Kate Tempest ist eine kluge junge Frau, die bereits zu Beginn, und immer wieder im Verlauf des Bandes das Thema aufnehmend, die Sage des blinden Sehers Teiresias, dem Bildungsbürger von Homer, Aischylos, Sophokles, Euripdes und Bodo Wartke bekannt, in eine moderne Fassung bringt. Aber nicht nur diese Referenz, sondern auch Gedichte wie These things I know, Fine, thanks oder Ballad of a hero (unten als War Music) lassen eine bereits reife Dichterin erkennen. Auch wenn letzteres in seiner Tendenz zum ex-soldatischen Anti-Kriegs-Kitsch mehr an Rise against als an Antigone erinnern.

Leider auch für diese Ausgabe gilt, dass die Übersetzung mit der Vorlage nicht ganz Schritt halten kann – dem Leser in einer zweisprachigen Ausgabe immer wieder vor Augen gehalten.

Language lives when you speak it. Let it be heard.

The worst thing that can happen to words is that they go

unsaid.Let them sing in your ears and dance in your mouth and

ache in your guts. Let them make everything tighten and

shine.Poetry trembles alone, only picked up to be taken apart.

Kurt Drawert – Der Körper meiner Zeit – Gedicht

Kurt Drawert schätze ich sehr aber mit Der Körper meiner Zeit habe ich große Probleme. Es ist ein Langgedicht in fünf Teilen, “eine fortlaufende lyrische Bewegung markierend, die die Jahreszeiten, bestimmte Orte und Themen miteinander verknüpft, das Begehren, die Liebe, das Nichts und den Tod”, sagen zumindest Verlag und Autor. Sicher ist es das auch, aber ich verstehe es nicht. Und zugegeben ermüdet es mich daher etwas. Ich finde die sprachlichen Perlen Drawerts durchaus, aber irgendwie zerwabert mir alles zu sehr, um es genießen zu können. Auch wenn mein Hausgott Fritzchen angesichts Der Körper meiner Zeit noch lobte Drawert sei es gelungen, “in makelloser Sprache, in brennenden Bildern zu bannen, was unser aller Existenz ausmacht: das Elend der Suche nach Glück,” so greife ich doch lieber zu einem der drei Obengenannten. Meiner Hochachtung für Drawert tut dies keinen Abbruch, aber Der Körper meiner Zeit ist nicht meins.

Kurt Drawert schätze ich sehr aber mit Der Körper meiner Zeit habe ich große Probleme. Es ist ein Langgedicht in fünf Teilen, “eine fortlaufende lyrische Bewegung markierend, die die Jahreszeiten, bestimmte Orte und Themen miteinander verknüpft, das Begehren, die Liebe, das Nichts und den Tod”, sagen zumindest Verlag und Autor. Sicher ist es das auch, aber ich verstehe es nicht. Und zugegeben ermüdet es mich daher etwas. Ich finde die sprachlichen Perlen Drawerts durchaus, aber irgendwie zerwabert mir alles zu sehr, um es genießen zu können. Auch wenn mein Hausgott Fritzchen angesichts Der Körper meiner Zeit noch lobte Drawert sei es gelungen, “in makelloser Sprache, in brennenden Bildern zu bannen, was unser aller Existenz ausmacht: das Elend der Suche nach Glück,” so greife ich doch lieber zu einem der drei Obengenannten. Meiner Hochachtung für Drawert tut dies keinen Abbruch, aber Der Körper meiner Zeit ist nicht meins.

Zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommt der junge Restaurator Tom Birkin in das nordenglische Dorf Oxgodby. Eine kürzlich verstorbene Einwohnerin hat der Kirche eine beträchtliche Summe hinterlassen, wenn diese veranlasst, dass ein Deckengemälde freigelegt und wiederhergestellt wird, sowie das Grab eines ihres Vorfahren gefunden wird. Für erstere Aufgabe hat man Tom Birkin engagiert, für letztere einen Herrn Moon, ebenfalls Veteran des ersten Weltkriegs.

Zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommt der junge Restaurator Tom Birkin in das nordenglische Dorf Oxgodby. Eine kürzlich verstorbene Einwohnerin hat der Kirche eine beträchtliche Summe hinterlassen, wenn diese veranlasst, dass ein Deckengemälde freigelegt und wiederhergestellt wird, sowie das Grab eines ihres Vorfahren gefunden wird. Für erstere Aufgabe hat man Tom Birkin engagiert, für letztere einen Herrn Moon, ebenfalls Veteran des ersten Weltkriegs.

Wer war Louis-Ferndinand Céline? Dieser sagenumwobene Schriftsteller, der Antisemit, der nach dem zweiten Weltkrieg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zum Mord Angeklagte, dieser Autor von dessen Reise ans Ende der Nacht, von dem Charles Bukowski sagte es sei das beste Buch, das in den letzten zweitausend Jahren geschrieben worden sei? Dies ist die Geschichte eines Mannes und eines Schriftstellers, die in dieser Form nur im 20. Jahrhundert möglich gewesen sein dürfte.

Wer war Louis-Ferndinand Céline? Dieser sagenumwobene Schriftsteller, der Antisemit, der nach dem zweiten Weltkrieg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zum Mord Angeklagte, dieser Autor von dessen Reise ans Ende der Nacht, von dem Charles Bukowski sagte es sei das beste Buch, das in den letzten zweitausend Jahren geschrieben worden sei? Dies ist die Geschichte eines Mannes und eines Schriftstellers, die in dieser Form nur im 20. Jahrhundert möglich gewesen sein dürfte.

Schon in der Überschrift dieses Artikel ist ein schwerer gestalterischer Fehler, der sich komplett durch den gesamten Artikel zieht. Zwar sind Schriftart und Größe gut lesbar und (in meinen Augen) einigermaßen hübsch gewählt, doch sind das Bindestriche oder Gedankenstriche? Anders als Word, und auch dort gelingt es nicht immer, werden hier nicht automatisch Strichlängen angepasst, denn es gibt – (Bindestriche) und – (Gedankenstriche). Man kann nur hoffen, dass Friedrich Forssman diesen Blog nicht liest!

Schon in der Überschrift dieses Artikel ist ein schwerer gestalterischer Fehler, der sich komplett durch den gesamten Artikel zieht. Zwar sind Schriftart und Größe gut lesbar und (in meinen Augen) einigermaßen hübsch gewählt, doch sind das Bindestriche oder Gedankenstriche? Anders als Word, und auch dort gelingt es nicht immer, werden hier nicht automatisch Strichlängen angepasst, denn es gibt – (Bindestriche) und – (Gedankenstriche). Man kann nur hoffen, dass Friedrich Forssman diesen Blog nicht liest!

Bedingt durch die Form der Veranstaltung, nämlich dass zwischen den Ausführungen Kestings die entsprechenden Stellen des Werks gelesen wurden, enthalten die drei Bände zahlreiche Ausschnitte aus den besprochenen Büchern. Das Preisen Kestings kann so direkt durch den Leser auf die Probe gestellt werden. Gerade diese kleinen Auszüge, von einer halben bis zu anderthalb Seiten, bereiten besonderes Vergnügen und führen dazu, dass man Kestings launigen, aber klugen Vorträge mit großem Vergnügen und Gewinn liest.

Bedingt durch die Form der Veranstaltung, nämlich dass zwischen den Ausführungen Kestings die entsprechenden Stellen des Werks gelesen wurden, enthalten die drei Bände zahlreiche Ausschnitte aus den besprochenen Büchern. Das Preisen Kestings kann so direkt durch den Leser auf die Probe gestellt werden. Gerade diese kleinen Auszüge, von einer halben bis zu anderthalb Seiten, bereiten besonderes Vergnügen und führen dazu, dass man Kestings launigen, aber klugen Vorträge mit großem Vergnügen und Gewinn liest.

Oliver Hilmes

Oliver Hilmes

Man schämte sich der Homosexualität seines in ärmlichsten Verhältnissen gestorbenen Onkels, deswegen erfuhr Fabian Avenarius Lloyd erst zwei Jahre nach dessen Tod von seiner Verwandtschaft

Man schämte sich der Homosexualität seines in ärmlichsten Verhältnissen gestorbenen Onkels, deswegen erfuhr Fabian Avenarius Lloyd erst zwei Jahre nach dessen Tod von seiner Verwandtschaft So schreibt Jean-Luc Bitton in seinem Essay Haben Sie Emmanuel Bove gelesen?, der dem kostenlosen Bove-Lesebuch voransteht, der bei der Edition diá erhältlich ist.

So schreibt Jean-Luc Bitton in seinem Essay Haben Sie Emmanuel Bove gelesen?, der dem kostenlosen Bove-Lesebuch voransteht, der bei der Edition diá erhältlich ist. Kurz vor der Leipziger Buchmesse startete Rowohlt sein neues Digital-Imprint Rowohlt Rotation, erkennbar an rororo, Rowohlts Rotationsromane, angelehnt, das Format das Rowohlt im Nachkriegsdeutschland zu neuer Berühmtheit verhalf. Man konnte günstig und damit für den Leser erschwinglich Taschenbücher, die zu Beginn nur 1 DM kosteten, mittels Rotationsdruck herstellen und so die neue Bundesrepublik mit Literatur versorgen. Bereits die ersten drei Titel – G.K. Chestertons Das fliegende Wirtshaus, William Faulkners Licht im August und Graham Greenes Die Kraft und die Herrlichkeit – spiegeln deutlich wider, was früher unter Unterhaltung verstand, die man günstig unters Volk bringen konnte, aber auch den neuen Anspruch des Digital-Imprints, denn dort kann man als Äquivalent zu Nobelpreisträger Faulkner heute Texte von Vladimir Nabokov, Jonathan Franzen oder Kurt Tucholsky kaufen, statt Graham Green gibt es Joachim Fest über Hannah Arendt oder Stewart O’Nan und anstelle von Father Brown immerhin noch Simon Beckett oder, denn das ist Unterhaltung heute, Jojo Moyes.

Kurz vor der Leipziger Buchmesse startete Rowohlt sein neues Digital-Imprint Rowohlt Rotation, erkennbar an rororo, Rowohlts Rotationsromane, angelehnt, das Format das Rowohlt im Nachkriegsdeutschland zu neuer Berühmtheit verhalf. Man konnte günstig und damit für den Leser erschwinglich Taschenbücher, die zu Beginn nur 1 DM kosteten, mittels Rotationsdruck herstellen und so die neue Bundesrepublik mit Literatur versorgen. Bereits die ersten drei Titel – G.K. Chestertons Das fliegende Wirtshaus, William Faulkners Licht im August und Graham Greenes Die Kraft und die Herrlichkeit – spiegeln deutlich wider, was früher unter Unterhaltung verstand, die man günstig unters Volk bringen konnte, aber auch den neuen Anspruch des Digital-Imprints, denn dort kann man als Äquivalent zu Nobelpreisträger Faulkner heute Texte von Vladimir Nabokov, Jonathan Franzen oder Kurt Tucholsky kaufen, statt Graham Green gibt es Joachim Fest über Hannah Arendt oder Stewart O’Nan und anstelle von Father Brown immerhin noch Simon Beckett oder, denn das ist Unterhaltung heute, Jojo Moyes.