Einer der seltenen Fälle, in denen ein englischsprachiges Buch einen deutschen Titel trägt: Das Wort Zugzwang stammt aus der deutschen Schachterminologie und ist heute weltweit gebräuchlich. Es bezeichnet Stellungen, in denen für den am Zug befindlichen Spieler jeder mögliche Zug zum Partieverlust führt; man sagt dann: »Der Spieler ist in Zugzwang.« Zugzwang entsteht am häufigsten in Endspielen und ist dort ein wichtiges, für beide Seiten schwer kalkulierbares taktisches Mittel.

Einer der seltenen Fälle, in denen ein englischsprachiges Buch einen deutschen Titel trägt: Das Wort Zugzwang stammt aus der deutschen Schachterminologie und ist heute weltweit gebräuchlich. Es bezeichnet Stellungen, in denen für den am Zug befindlichen Spieler jeder mögliche Zug zum Partieverlust führt; man sagt dann: »Der Spieler ist in Zugzwang.« Zugzwang entsteht am häufigsten in Endspielen und ist dort ein wichtiges, für beide Seiten schwer kalkulierbares taktisches Mittel.

Die deutsche Ausgabe ist von Bloomsbury mit einer beachtlichen Kampagne beworben worden, in der der Verlag neben den üblichen buchhändlerischen und journalistischen Kanälen auch die Schachmedien konsequent bedient hat. Das Buch hatte daher beim Erscheinen eine breite und beinahe durchweg positive Publicity, was wohl in der Hauptsache daran lag, dass kaum einer der Rezensenten es tatsächlich gelesen hatte. Nur in Einzelfällen ist darauf hingewiesen worden, dass das St. Petersburger Schachturnier des Jahres 1914 eher als Kulisse dient, als dass es eine tragende Rolle spielen würde. Doch zum schachlichen Anteil weiter unten noch einige Worte.

Erzähler des Romans ist der St. Petersburger Neurologe und Psychoanalytiker Dr. Otto Spethmann, der unter anderem auch einige Prominente behandelt. Wie schon angedeutet, spielt das Buch im Frühjahr 1914, kurz vor und während des berühmten St. Petersburger Turniers, das nicht nur vom russischen Zaren direkt gefördert wurde, sondern an dessen Ende auch die ersten offiziellen Großmeistertitel verliehen wurden. Allerdings beginnt Bennetts Geschichte erst einmal mit einem Mord: Am 14. März 1914 (man fragt sich unwillkürlich, ob nach julianischem oder gregorianischem Kalender, aber solche Feinheiten sind dem Autor gänzlich fern) wird der St. Petersburger Zeitungsherausgeber Gulko auf offener Straße ermordet. Wie wir wenige Seiten danach erfahren, ist dies nicht der einzige Mord des Tages, denn wenig später erhält Dr. Spethmann den Besuch des Polizeiinspektors Lychev, der ihn in einer Mordsache befragt, bei der beim Opfer eine Visitenkarte des Arztes gefunden wurde. Spethmann gibt wahrheitsgemäß Auskunft, dass ihm der Name des Ermordeten nichts sage und wird für den nächsten Tag zusammen mit seiner Tochter Catherine (wahrscheinlich heißt sie Katharina, aber solche Feinheiten sind dem Autor gänzlich fern) aufs Revier bestellt.

Als er dies noch am selben Abend einer seiner Patientinnen, Anna (we need a girl in the story, who is she and what does she do?), erzählt, arrangiert diese sofort einen Termin bei ihrem geld- und einflussreichen Vater, der Spethmann weitere Belästigungen der Polizei ersparen soll. Allerdings hat dieser Versuch eher den gegenteiligen Effekt: In der Folge werden Spethmann und seine Tochter inhaftiert und verdächtigt, Kontakte zu Verschwörern zu haben, die planen, den Zaren zu töten. Es erweist sich allerdings, dass Catherine den Ermordeten Visitenkartenträger intim kannte, sich aber weigert, der Polizei mit irgendwelchen Angaben dienlich zu sein. Trotz oder wegen der Sackgasse, in die die Untersuchungen Lychevs damit geraten, werden Vater und Tochter aus der Haft entlassen (auch dem Autor ist inzwischen aufgefallen, dass mit einem Protagonisten im Gefängnis die Handlung nicht recht vorwärts will) und geraten, wie man sich leicht denken kann, nahezu augenblicklich in den Sog schier unglaublicher Ereignisse: Es erweist sich, dass mit Ausnahme von Spethmann nahezu keine der handelnden Personen ist, was sie zu sein scheint. Der staatstreue Inspektor ist in Wirklichkeit ein Bolschewist, die brave Tochter nicht nur promisk sondern auch noch Bolschewistin, der Bolschewist Petrov wiederum ein Handlanger der Reaktion, der scheinbar hilfreiche Vater Annas ein Judenhasser und Verschwörer, der Pianist ein Doppelspion und nur der Schachspieler Rozental (eine grobe Mischung aus Akiba Rubinstein und Alexander Lushin, aber Feinheiten liegen dem Autor ohnehin gänzlich fern) ist wirklich der Neurotiker, als der er erscheint. Die Fabel ist ebenso wirr wie uninteressant, wie sich das für dieses Genre wohl gehört, und gewürzt mit der heute anscheinend unvermeidlichen Portion Pornographie: »‘How many fingers now?’ she gasped.« Eben ein Buch, wie solche Bücher eben sind; suum cuique.

Geschrieben ist das Dings in einer glatten und einfach zu konsumierenden Sprache ohne jeglichen artistischen Anspruch. Motivisch herrschen einzelne Unsicherheiten (so dürfte ein angesehener Arzt in Petersburg im Jahr 1914 sicherlich daheim und in der Praxis einen Telefonanschluss besessen haben, eher zweifelhaft aber scheint, dass er über eine Telefonanlage verfügt, die das Durchstellen von Gesprächen aus dem Vor- ins Behandlungszimmer erlaubt; das mit dem Verhältnis des Autors zu Feinheiten hatte ich wohl schon erwähnt, oder?), aber das muss die Konsumenten einer solchen rattling good story nicht unbedingt stören. Bleibt das Schachliche:

Schachlich hat das Buch 2½ Ebenen: Die halbe besteht darin, dass der Autor immer wieder durchblicken lässt, dass das Motiv des Zugzwanges die gesamte Handlung strukturieren, ja sogar als Allegorie der Krise der russischen Monarchie schlechthin taugen soll. Dies dürfte nur sehr einfach gestrickte Gemüter überzeugen.

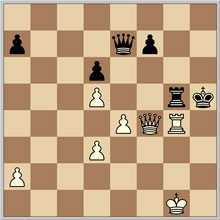

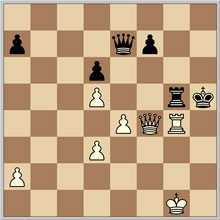

Eine Ebene wird von einer Fernpartie gebildet, die Spethmann mit dem ihm befreundeten Pianisten Kopelzon spielt und deren Endphase wir Zug um Zug mitgeteilt bekommen. Bennett hat hierfür, wie er selbst angibt, die Partie Daniel King vs. Andrei Sokolov, Schweizer Meisterschaft 2000, benutzt. Das Buch setzt im Endspiel nach dem 34. Zug von Schwarz ein (Diagramm):

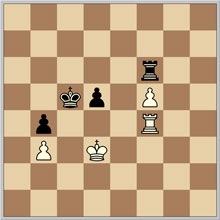

Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners

Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners  spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt.

spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt.

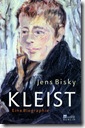

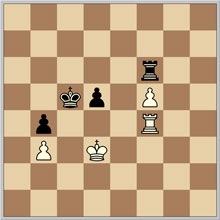

Diejenige Ebene aber, die in den meisten voreiligen Rezensionen am deutlichsten herausgestellt wurde, ist das St. Petersburger Turnier von 1914. Es dient, wie oben bereits angedeutet, lediglich als Kulisse vor der die ansonsten gänzlich schachfremde Handlung abrollt. Dass eine der Nebenfiguren der Handlung einer der Teilnehmer am Turnier ist, bleibt ebenfalls rein dekorativ; die gleiche Funktion könnte etwa auch von einem Musiker erfüllt werden. Nun könnte man die Hoffnung haben, dass sich Bennett schachlich oder wenigstens atmosphärisch mit dem Turnier auseinandersetzt, aber auch dies ist nicht der Fall. Zwar lässt er seinen Protagonisten kurz vor der Flucht aus St. Petersburg wenigstens rasch bei der vierten Runde des Turniers hereinschauen, aber damit beginnt auch gleich das Elend: Als Spethmann die Turnierhalle betritt, sind nach seiner Aussage die  Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm):

Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm):

As I went back to Lychev, there was a stir at the table. Lasker had made his move, pushing his b-pawn one square forward to b3. One of the spectators gasped, ‘Zugzwang!’ Rozental trooped from his refuge and stared at the position. It was true. He would now be forced into the role of author of his own destruction.

(Als ich zu Lychev zurückging, entstand eine Bewegung am Tisch. Lasker hatte seinen Zug ausgeführt und seinen b-Bauern um ein Feld nach b3 vorgerückt. Einer der Zuschauer keuchte: »Zugzwang!« Rozental kam aus seinem Versteck hervor und starrte aufs Brett. Es stimmte. Er würde nun gezwungen sein, den Urheber seiner eigenen Vernichtung zu spielen. [Eigene Übersetzung.])

Bis dahin alles ganz schön und gut. Nur folgt leider unmittelbar darauf ein Absatz, der den ganzen Eindruck zunichte macht: Während Spethmann dies alles beobachtet, merkt er zugleich, dass er von der Bühne aus erkannt worden ist. Da er von der Polizei gesucht wird und im Fall einer Verhaftung um sein Leben fürchten muss, verlässt er zusammen mit Lychev fluchtartig den Spielsaal:

As we started away, the spectators sent up a sudden murmur of speculation. Looking back, I saw Lasker taking the knight on d2 with his queen. He pressed his clock to start Rozental’s ticking. As one body, the spectators turned their gaze to the potted palm, from which Rozental duly emerged, eyes cast down, arms rigidly at his side, hands clenched. He took his seat and, after the briefest glance at the new position, moved his f-pawn one square forward.

(Als wir uns aufmachten, ließen die Zuschauer plötzlich ein spekulierendes Gemurmel hören. Zurückblickend sah ich, wie Lasker den Springer auf d2 mit seiner Dame schlug. Er drückte die Uhr, um die Rozentals losticken zu lassen. Wie ein Mann wandten die Zuschauer ihre Aufmerksamkeit der Topfpalme zu, hinter der Rozental erwartungsgemäß auftauchte, die Augen niedergeschlagen, die Arme eng angelegt, die Hände zu Fäusten geballt. Er setzte sich und zog, nach einem ganz kurzen Blick auf die neue Stellung, seinen f-Bauern ein Feld nach vorn. [Eigene Übersetzung.])

Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.

Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.

Nun frage ich mich natürlich, wie viele Leute – vom Autor und dem Lektorat einmal abgesehen – das Buch vor und seit dem Erscheinen tatsächlich gelesen haben und ob kein einziger seither in der Lage war, diesen Fehler zu bemerken und Verlag oder Autor anzuzeigen. Und was hat der Verlag in der Zeit gemacht: Das Geld gezählt? Muss ein solcher schriftstellerischer Patzer tatsächlich bis in die Taschenbuch-Ausgabe durchgeschleift werden? Vielleicht kann uns einer der Besitzer der deutschen Ausgabe mitteilen, ob sie diesen Unfug ebenfalls reproduziert; die Stelle ist aufgrund des Diagramms ja rasch zu finden. Wundern würde es mich nicht. [Vgl. den Kommentar unten.]

Leider nur ein oberflächlicher Roman mehr, der wie viele seiner Vorläufer das Schach rein dekorativ verwendet. Als Thriller und Lesefutter wahrscheinlich ganz tauglich, aber eben auch nicht mehr als Standardware.

Ronan Bennett: Zugzwang. London: Bloomsbury Paperbacks, 2008. Broschur mit geprägtem Deckel, 280 Seiten. Ca. 9,– €.

Der Titel spielt auf eine im angelsächsischen Raum recht bekannte zweibändige Essaysammlung Virginia Woolfs an, die The Common Reader überschrieben ist, was wiederum ein Ausdruck Dr. Johnsons ist. Im Mittelpunkt von Bennetts Erzählung steht nun allerdings eine äußerst ungewöhnliche Leserin: Queen Elizabeth II., die beim Gassigehen mit ihren Corgis hinter ihrem Palast zufällig auf einen Bücherbus stößt, der die Dienerschaft ihrer Majestät mit Lesestoff versorgt. Höflich, wie sie ist, betritt sie den Bus und trifft dort auf einen ihrer Küchenjungen, Norman Seakins. Und da sie nun einmal die Gelegenheit hat, entleiht sie als weiteres Zeichen ihrer königlichen Gnade einen Roman von Ivy Compton-Burnett, an deren Adelung sich die Königin noch gut erinnern kann.

Der Titel spielt auf eine im angelsächsischen Raum recht bekannte zweibändige Essaysammlung Virginia Woolfs an, die The Common Reader überschrieben ist, was wiederum ein Ausdruck Dr. Johnsons ist. Im Mittelpunkt von Bennetts Erzählung steht nun allerdings eine äußerst ungewöhnliche Leserin: Queen Elizabeth II., die beim Gassigehen mit ihren Corgis hinter ihrem Palast zufällig auf einen Bücherbus stößt, der die Dienerschaft ihrer Majestät mit Lesestoff versorgt. Höflich, wie sie ist, betritt sie den Bus und trifft dort auf einen ihrer Küchenjungen, Norman Seakins. Und da sie nun einmal die Gelegenheit hat, entleiht sie als weiteres Zeichen ihrer königlichen Gnade einen Roman von Ivy Compton-Burnett, an deren Adelung sich die Königin noch gut erinnern kann.

Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners

Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners  spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt.

spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt. Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm):

Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm): Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.

Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.