Man ist überfordert darin, Bücher zu schreiben und auch noch Köpfe zu finden, die sie verstehen.

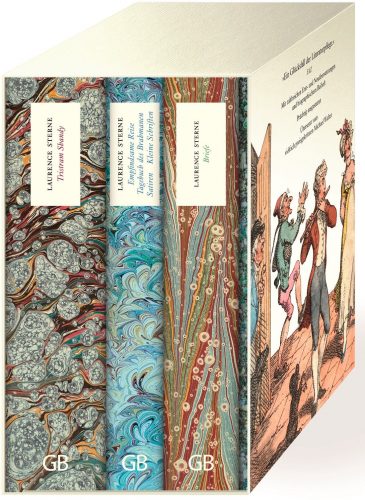

Der Übersetzer Michael Walter hat seine Arbeit an den Schriften Laurence Sternes fortgesetzt, so dass im 250. Todesjahr zum ersten Mal so etwas wie eine Werkausgabe Sternes auf Deutsch vorliegt. Die leichte Einschränkung ergibt sich daraus, dass ein umfänglicher Teil der Werke Sternes, seine Predigten, zwar auf Deutsch vorliegen – zuletzt 1921 bei Georg Müller –, den deutschsprachigen Lesern aber offenbar nicht mehr zugemutet werden sollen. Sozusagen zum Ausgleich liefert die Ausgabe alle bekannten Briefe Sternes in deutscher Übersetzung.

Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, hat Sterne nur gut acht Jahre als Schriftsteller im eigentlichen Sinne gearbeitet und im Grunde nur zwei fragmentarische Werke hinterlassen: Zum einen neun Bände des „Tristram Shandy“, der seinen Ruhm als Schriftsteller begründete, zum anderen die beiden Bände der „Empfindsamen Reise“, die nur die erste Hälfte des geplanten Umfangs enthalten. Der Erfolg des späteren Werks gründet sich hauptsächlich auf den sensationellen Erfolg des früheren, das seinen Autor im Jahr 1759 praktisch über Nacht zu einem Star der besseren Gesellschaft Londons gemacht hatte. Sterne war ein skrupelloser Promoter seiner selbst, der im Erfolg seines Romans mit Recht seine einzige Chance auf finanzielle Unabhängigkeit erkannte. Dementsprechend sollte er bis zu seinem Lebensende nicht aus den Schulden herauskommen. Das Hauptwerk des „Tristram Shandy“ füllt denn auch den ersten Band der Ausgabe.

Um weitere Werke im eigentlichen Sinne ist es, außer den durchaus zahlreichen Predigten, etwas dünn bestellt. Es existiert eine politische Satire, die sich mit klerikalem Ämterklüngel in York auseinandersetzt, ein „Fragment in Rabelais’scher Manier“ (eine offensichtliche Handübung zum „Tristram Shandy“), das nach fünf Seiten abgebrochen wurde, zwei Gedichtlein, eine Sammlung von Briefen an die späte Geliebte Eliza, die bereits von den Zeitgenossen mehr aus Not zum postumen Werk erklärt worden ist, und schließlich noch ein Journal für eben dieselbe Geliebte, das Sterne als Ersatz für die Fortsetzung seiner Briefe geführt hat, als sich Elizabeth Draper auf einem Schiff in Richtung auf ihren in Indien lebenden Ehemann befand. Diese ärmliche Ansammlung von Werken bildet zusammen mit der „Empfindsamen Reise“ den Inhalt des zweiten Bandes dieser Ausgabe; die Herausgeber trifft kein Vorwurf: Sieht man von dem Korpus der Predigten ab, gibt es einfach nicht mehr.

Die Waltersche Übersetzung der „Empfindsamen Reise“ ist seit ihrem Erscheinen 2010 noch einmal gründlich überarbeitet worden, wobei ich anhand vorgenommener Stichproben keine eindeutige Tendenz der Überarbeitung habe erkennen können: An zahlreichen Stellen erscheint der jüngere Text straffer und kürzer, an wieder anderen zeigt er eine stärkere Neigung zu einem historischen Sprachstand. Es mag am Ende eine Geschmacksfrage bleiben, welche der Fassungen man vorzieht. Auf einen Vergleich des „Tristram Shandy“ habe ich verzichtet, da ich mir – bei allem Respekt vor Walters Können und seiner Ausdauer – nicht noch eine Ausgabe der Walterschen Übersetzung antun wollte.

Den Omphalos der Ausgabe aber bildet der Briefband, der, wie schon gesagt, alle derzeit bekannten Briefe Sternes enthält. Diese Briefe bilden die Hauptquelle für die Biographie Sternes. Naturgemäß ist der Anteil der erhaltenen Briefe für seine letzten Lebensjahre deutlich höher, wenn auch immer noch nicht so, dass man daraus tatsächlich ein einigermaßen geschlossenes Bild des Lebens Sternes entnehmen kann. Auch ist Sterne zu selbstverliebt und stets auf die Inszenierung seiner eigenen Bedeutsamkeit und Witzigkeit aus, dass ein Gegengewicht nicht dringend nötig wäre. Aber man muss eben mit dem arbeiten, was man in die Hände bekommt. Walters Übersetzung ist einmal mehr ein Genuss, da er es versteht, dem deutschen Text eine so altertümlich elegante Anmutung zu geben, dass man an einigen Stellen tatsächlich den Ton der Sterneschen Originale zu hören glaubt.

Die Kommentare des Briefbandes, die sich in der Hauptsache am Fuß der einzelnen Briefe befinden, gehen wohl zu einem bedeutenden Umfang auf die englische, sogenannte Florida-Ausgabe der Werke und Briefe Sternes zurück. Es ist zum einen ganz erstaunlich, welche der von Sterne mit Briefen bedachten oder in ihnen erwähnten Personen identifiziert und mit Informationen zu Leben und gesellschaftlicher Stellung und Bedeutung für Sterne versehen werden konnten; mindestens ebenso erstaunlich ist die Anzahl der Personen, zu denen man nichts weiß oder deren Identität nur erraten werden kann. Dabei entwickeln diese Kommentare durchaus ihren ganz eigenen Humor; zum Ausgleich wird die Bibel an den meisten Stellen in der Fassung der Luther-Übersetzung von 1545 zitiert, an anderen wieder in einer späteren Fassung (ich vermute eine des 18. Jahrhunderts, war aber zu faul, sie zu identifizieren), was vielleicht auch ein Ausdruck von Humor ist. Zudem weist der Briefband eine erstaunliche Anzahl von Druck- und Sachfehlern auf, lässt also noch einigen Raum für eine verbesserte zweite Auflage – aber das ist vielleicht schon eine zu optimistische Sicht der Dinge in Sachen Sterne.

Laurence Sterne: Werke und Briefe in drei Bänden. Übersetzt von Michael Walter. Berlin: Galiani, 2018. Pappbände, Fadenheftung, Lesebändchen. 1885 Seiten. 98,– €. Alle drei Bände sind auch einzeln erhältlich.