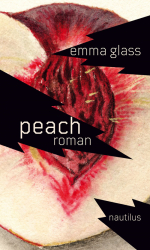

[Emma Glass, Peach] My white male bookshelf #7

Vor einer Weile habe ich alle Bücher männlicher Autoren in meinem Bücherregal umgedreht. Man sah statt bunter Buchrücken fast nur noch die Seiten. Mein Regal war weiß geworden. Seit dem lese ich nur noch weibliche Autorinnen. In der aktuellen Ausgabe steht My white male bookshelf bei Jörn Dege, Mitherausgeber der Buchreihe „Volte" und Geschäftsführer am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

»Plump klebt klebrig nasse Wolle. Klebt.« (S. 7)

Schon im ersten Satz von Emma Glass' Peach, das 2018 bei Nautilus erschienen ist, kann man lesen, worum es geht: Um Körper. Und das, obwohl noch nichts genannt ist. Glass' Sprache ist so körperlich und von Anfang an so unbehaglich, dass es ist, als würde man in eine Wunde blicken, noch bevor man sie gesehen hat. Man ist gleichzeitig abgestoßen und kann nicht wegsehen. Und hier sei auch die Triggerwarnung ausgesprochen: Es geht um Gewalt, um sexuelle Gewalt gegen die Protagonistin.

Die Sprache ist so drastisch, dass sie mir hinterher klar geworden ist, dass es mir am Sonntag nicht wegen des schweren Essens am Samstag der Magen flau war, sondern vor allem von der Lektüre. Ich denke, das ist ein Qualitätskriterium.

Und so steht die Sprache an vielen Stellen so sehr im Vordergrund, dass man vielleicht mehr von einer Konstellation als von einer Handlung sprechen kann: Da ist die Erzählerin Peach, der von Maxe Gewalt angetan wird. Was genau passiert, wird nicht erzählt, es ist schon geschehen. Und sie bleibt bis zum Ende allein damit. Spricht nicht darüber, geht nicht zum Arzt, näht ihre Wunde stattdessen selbst, ihr Bauch wird immer dicker, ohne dass sie Schwanger wäre. Am Ende ist sie es auch, die ihren Peiniger umbringt, das ist kathartisch, aber kein Happy End, denn das letzte Kapitel Die letzten Akte, der letzte Akt folgt. Eine Erlösung gibt es nicht. Genau wie es auch keine Geschichte im klassischen Sinne gibt. Denn Peach wird nicht realistisch erzählt, es gibt keine Details, die einem eine Szenerie vor Augen stellen würden, und es gibt keine Figurenpsychologie, die Handlungen motivieren würde.

Sabine Kray, die den Roman aus dem Englischen übersetzt hat, vergleicht in ihrem Nachwort die Gewalt und die Grenzüberschreitung in Peach mit Grimms Märchen:

»Denn noch während sie unsere schlimmsten Albträume bebildern, entführen sie uns in Welten, in denen Gewalt ebenso real ist wie der rettende Held, die Hexe selbst ebenso gnadenlos wie die Strafe, die sie am Ende der Geschichte ereilt. Die notwendige Distanz entsteht in der Abstraktion.« (S. 123)

Diese Abstraktion, von der Kray spricht, lässt einen nie richtig nah an die Handlung herankommen. Dadurch vermeidet Glass, dass etwas entsteht, was man vom Erzählen geradezu erwartet: Einen Film, der vor dem inneren Auge abläuft und einem Details und Motivationen der Figuren mitliefert. Dadurch vermeidet Glass auch das Aufkommen von Fragen, die sonst bei jeder Erzählung von sexueller Gewalt aufkommen. Was ist das für ein Opfer, aus welcher Familie stammt sie, welche Kleidung hat sie zur Zeit der Tat getragen? Hat der Täter in seiner Familiengeschichte Gewalt erfahren? All diese Fragen, die in abgetragene Debatten und Klischees führen, lässt Glass beiseite und es gelingt ihr, auf den knapp 120 Seiten das buchstäbliche Märchen der Gewalt des Patriachats und der Kleinfamilie zu erzählen.

Die große Distanz zwischen Erzählerinnenstimme und Handlung macht auch etwas anderes deutlich: Während Peachs Sprache voll von gewaltsamer Körperlichkeit ist, gibt es keinen einzigen Punkt im Roman, an dem sie anderen davon mitteilen könnte. Niemand sieht etwas und es gibt keine Möglichkeit, etwas zu sagen:

»Ich schlüpfe durch die halb geöffnete Tür. Sie knarrt trotzdem. Sie werden das hören, mich im Flur abfangen. Er wird nicht nach dem Blut fragen. Sie nicht fragen, warum meine Kleider zerrissen sind. Sie wird sagen, dass ich hübsch aussehe. So rosig die Wangen«. (S. 8)

Und so ist Peachs Rede tatsächlich unaussprechlich. Das zeigt sich, wenn ihr Lehrer Pudding sie fragt, ob alles in Ordnung ist. Ist es nicht, Peach hat Schmerzen und Angst vor ihrem Stalker.

»Was ist los, Peach? Mir kannst du es sagen. Ich sehe auf. Ich kann es ihm nicht sagen. Es ist nicht leicht, ihn anzusehen, wenn er so dicht vor einem steht, weil er grellgelb ist und sehr glänzt. Ich überlege, die Sonnenbrille aufzusetzen. Er will wissen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es nicht sagen.« (S. 38)

Hier ist es eben kein dicker Lehrer, dem Peach nichts erzählen kann, sondern wie in der Realität eines Märchens ein Pudding. Es entsteht kein Bild einer Person, mit der man aus Gründen nicht sprechen kann, sondern vor allem ein Bild von Sprachlosigkeit. Die Frage ist weniger, warum der Lehrer ein Pudding ist, als wie man mit einem Pudding über sexuelle Gewalterfahrungen sprechen kann.

Peachs Sprachlosigkeit vor anderen und die Unsichtbarkeit ihrer Verletzung steht ihre eigenen Erzählung entgegen. Die benennt so genau und ist in ihrer Klang- und Körperlichkeit so konkret, dass man sie kaum wiedergeben möchte, weil sie eben von Unaussprechlichem handelt:

»Ich nehme den Spiegel aus dem Regal. Ich breite das Handtuch auf dem Boden aus und lehne mich mit dem Rücken gegen die Tür. Ich spreize langsam meine Beine und klemme den Spiegel zwischen den Schenkeln fest. Ich presse die Hand vor den Mund, um das Übel zurückzuhalten. Andere Hand fasst an. Geweberiss. Geschlitzt. Geritzt. Mit zwei zitternden Fingern berühre ich gerissene Haut, halte den Hautschlitz zu. Blut tröpfelt taktvoll, sanft.« (S. 11/12)

Das Unaussprechliche der körperlichen Verletzung wird mit einer unheimlichen Distanz erzählt. Man könnte sich auch eine genau Beschreibung vorstellen. Aber gerade die Sprache, die hier in ihrer Klanglichkeit und mit ihren Wiederholungen selbst körperlich wird, rückt einem auf den Leib und lässt nicht die chirurgische Distanz einer Wundbeschreibung zu. Darin liegt Glass' Kunst: Im Aussprechen des Unausprechlichen, ohne dass dabei irgendetwas genau benannt würde.

Doch Peach arbeitet nicht nur auf Sprachebene, sondern auch auf der Ebene der Figurenkonstellation. Im Laufe des Romans bekommt die Erzählerin immer wieder Briefe von ihrem Vergewaltiger Maxe. Sie sind im Erpresserstil gedruckt, mit ausgeschnittenen Buchstaben. Peachs Vater fällt nichts besseres dazu ein, als ihr zuzuzwinkern und von Liebesbriefen zu sprechen. Peach liest einen Brief und denkt darüber nach:

»In Liebe. Maxe. Er hat einen Namen. Und er hat Liebe.« (S. 25)

Das ist natürlich Sarkasmus. Dennoch bleibt da der Eindruck eines Monsters, das mit Gewalt und fettigen Wurstfingern etwas tut, das es Liebe nennt. Und das ist dann schon wieder eine wahnsinnig gutes Bild für männliche Liebe im Patriachat.

Zum Ende hin wird die Erzählung wieder Märchenhaft: Peach selbst wird zur Heldin, streckt Maxe nieder, zerstückelt den Körper und bringt ihn in Müllsäcken verpackt in die Familienküche. Doch statt irgendetwas von Peachs Leid zu ahnen, freuen sich die Eltern über das Fleisch, fabrizieren Würstchen und laden zur Grillparty. Der »Monsterstalker« (S. 101) wird kollektiv verspeist.

Doch das ist nicht das Happy End. In Peach, dem Pfirsich, ist ein Stein gewachsen. Der ist einerseits die Verhärtung, die die Gewalt zurücklässt. Andererseits ist er ein Wink zu Gertrude Stein, die Glass in ihrer Danksagung erwähnt. Zu Recht: Peach ist große Sprachkunst.

Emma Glass

PEACH

Edition Nautilus

Aus dem Englischen

von Sabine Kray

128 Seiten / 19,90 €

März 2018

Fixpoetry 2018

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben