|

Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |

|||

| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher & Themen Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links |

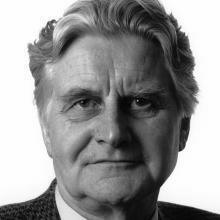

Sprachspiel und ideale Kommunikationsgemeinschaft Karl-Otto Apel zum 90. Geburtstag Von Peter V. Brinkemper

© Suhrkamp Verlag

Jürgen Habermas machte sich aufgrund des Oxforder Mainstream der Ordinary Language Philosophy die Mittel der Präsuppositionsanalyse Austins und die klassifikatorische Sprechakt-Schematik eines Searle zunutze, um seine sozialphilosophisch ausgelegte Theorie der kommunikativen Rationalität als Zusammenspiel mehrerer Geltungsansprüche sprechakttheoretisch zu untermauern und sie durch systemtheoretische Gegengewichte der Funktionalität und Entfremdung durch Macht, Technik, Stategie und Geld zu einem posthegelianischen und kontra-luhmannianischen Paradigma gesamtgesellschaftlicher Handlungsrationalität, auf der Grenze zwischen politisch steuerbarer Lebenswelt und einem wie auch immer eigendynamischem System mit kolonisatorischen Effekten zu verwandeln.

Karl-Otto Apel dagegen

blieb in seinen frühen Aufsätzen und späteren Studien immer

philosophie-historisch und philosophisch-reflexiv: Er hielt an einer scheinbar

überschwänglich utopischen Idee der idealen Kommunikationsgemeinschaft fest,

deren transzendentalphilosophische Begründung sich aber seit den 80er Jahren bis

heute als immer bedeutsameres Paradigma erwies. Wittgensteins

Sprachspiel-Gedanke war für Apel ein immerwährendes Untergrund- und

Hintergrundmotiv. Das Konzept des Sprachspiels gab dem Verweis auf die

existentialhermeneutische Analyse des menschlichen Daseins in Heideggers "Sein

und Zeit" ein sprachanalytisches und dabei philosophiehaltiges Unterfutter, das

dem Einsamkeitspathos der deutschen Durchhaltephilosophie zwischen Sorge und Tod

die gesellschaftliche Lebendigkeit einer diskurs- und kritikfähigen Rede und

Gegenrede einhauchte. Das Sprachspielargument brachte zugleich Apels Reflexionen

zu Kants Ethik und zur Kritik an dem latent protestantisch-monologischen

Charakter des Kategorischen Imperativs und seines innerlichen Freiheitsbegriffes

auf die richtige Spur, die Universalisierung von Normen mit der Voraussetzung

einer politikrelevanten und beizeiten auch rebellisch einsetzbaren Diskursethik

zu verbinden, in der die Normenlegitimation überlieferte Ethikfiguren zwischen

Tugend, Utilität, Norm, Wert, Gesetz und Verantwortung aufgriff und integrierte,

vor allem aber gobal-universell-dialogische Form annahm, bestenfalls als offene,

ideale Argumentationsgemeinschaft zukunftsfähiger Weltbürger, denen die

Begründung und Widerlegung von Maximen, Regeln und Gesetzen kein Hinterzimmer-

oder Stammtischgespräch war, sondern ein philosophisches,

öffentlichkeitsfähiges, kooperativ-rivalisierendes Sprachspiel jenseits von

Ideologie, Macht, Herrschaft und Unterdrückung im grauen Alltag realer, noch von

einander abgegrenzter Kommunikationsgruppierungen und Parteien. Nicht zuletzt

hat die feinschrittige, unakademische und spekulativ spätromantische Semiotik

von Charles Sanders Peirce mit ihrer subtilen Verbindung von epistemologischen,

ästhetischen und ethischen Argumenten dazu geführt, Apels Ansatz zwischen

Existenz, Ethik und Sprachwerdung zu einem originellen Ansatz einer unbegrenzten

intersubjektiven Diskursivität ausreifen zu lassen, der auch heute noch den

Maßstab einer begrifflich ausformulierbaren Modernität und Aktualität abgibt,

weil er weder in die Falle der stumm-positivistischen Technokratie, noch des

emotional-hysterischen Medienbeschleunigung, oder in die Unverbindlichkeit

eines realitätsfernen Idealismus oder in die fatale Hinnahme eines Privatleute

und Staatsträger ausbeutenden Raubtierkapitalismus geht, sondern den Sinn der

Anwendung ethischer und politischer Geltungsansprüche für die Gewaltenteilung

von System und Lebenswelt überzeugend entfaltet.

|

||

|

|

|||