|

Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher & Themen Artikel online seit 01.04.13 |

|

||

|

Sie war die längste und vermutlich verlustreichste, in jedem Fall aber die dramatischste Schlacht des Zweiten Weltkrieges. Als am 23. August 1942 die Spitzen der 16. Deutschen Panzerdivision die Wolga nördlich der Industriemetropole Stalingrad erreichten, ahnten auf beiden Seiten weder Soldaten noch Kommandeure, dass dieser rasche Vorstoß der Auftakt zu einem mehr als fünf Monate langen erbitterten Ringen sein würde, das schließlich mit dem Untergang einer ganzen deutschen Armee endete und als Wendepunkt des von Hitler entfesselten globalen Konflikts die Historiker noch Jahrzehnte später beschäftigen sollte. Die Eckdaten des Geschehens sind hinreichend bekannt. Drei Monate lang kämpften sich Generaloberst Paulus' Angriffskolonnen durch die Trümmer der ehemaligen sozialistischen Mustermetropole, drängten General Tschuikows verzweifelt Widerstand leistende Verteidiger Meter für Meter an die Wolga zurück, ehe am 19. November 1942 der Gegenschlag der Roten Armee an den Flanken den völligen Umschwung der Lage brachte. Die Debatten um Entsatz, Ausbruch, Luftbrücke und Verrat an den Eingeschlossenen hat die deutsche Nachkriegsrepublik noch lange beschäftigt. Im Mittelpunkt fast aller Betrachtungen und filmischen Verarbeitungen seit Mansteins »Verlorenen Siegen« und Frank Wisbars »Hunde, wollt ihr ewig leben?« standen dabei die Entbehrungen und Leiden der Deutschen, worüber vollkommen verdrängt wurde, dass sie als Teil einer gewaltigen Aggressionsmaschinerie mindestens ebenso Täter wie Opfer gewesen waren. Die Soldaten der Roten Armee hingegen erschienen noch im Rückblick als dumpfe Massen aus den Abgründen Asiens, deren blinde Todesverachtung Beklemmung verursachte und von den besiegten Herrenmenschen gern als Ausdruck eines notorische »Untermenschentums« gedeutet wurde. Bis zum Ende des Kalten Krieges und noch darüber prägte dieses verklärende Bild vom Untergang einer ganzen deutschen Armee an der Wolga, von Göring getäuscht und von Hitler verraten, die deutsche Historiographie, sofern sich diese überhaupt noch auf operationsgeschichtliche Themen einließ. Darstellungen von sowjetischer und ostdeutscher Seite galten dagegen als propagandistische Verzerrungen, in denen regelmäßig das gesamte Programm der offiziellen Sprachregelungen vom heldenhaften Kampf für Sozialismus und Vaterland abgespult wurde. Einen Quellenwert hatten diese hinter dem »Eisernen Vorhang« produzierten Narrationen vom großen Plan zur Niederwerfung der »Hitlerfaschisten«, von Stalins überragender Genialität, vom operativen Können der ihm ergebenen Generale und von der Entschlossenheit des sowjetischen Volkes ohnehin kaum.

Die systematischen

Bemühungen einer Gruppe sowjetischer Historiker unter Leitung des jüdischen

Professors Issak Minz, die Geschichte des »Großen Vaterländischen Krieges« und

der Schlacht von Stalingrad im Rahmen eines frühen Oral-History Projektes zu

erfassen, hätten diese offizielle Lesart der Ereignisse nur gestört. Daher

wurden die 215 angefertigten Protokolle der Gespräche, die Minz und seine Leute

noch während der Schlacht oder unmittelbar danach mit Kommandeuren, Soldaten,

Gefangenen und Zivilpersonen vor Ort geführt hatten, nach dem Sieg über

Hitlerdeutschland auf persönliche Anordnung des Kreml-Diktators unter Verschluss

genommen. Der in den Vereinigten Staaten lehrende Historiker Jochen Hellbeck hat

nun die wieder aufgetauchten Berichte in einer sorgfältig kommentierten und

anschaulich zusammengestellten Auswahl anlässlich des siebzigsten Jahrestages

der Schlacht um Stalingrad erstmals veröffentlicht. Auf Grund ihres zeitnahen

Entstehens und ihrer Dichte in Bezug auf einzelne Abläufe wie etwa die

Gefangennahme von Paulus und seines Stabes kommt den Aussagen im Ganzen ein

erheblich höherer Quellenwert zu als vergleichbaren moderneren Projekten, deren

Zeugen oft im Abstand von mehreren Jahrzehnten sich zu erinnern versuchen.

Tatsächlich vermitteln die Protokolle ein plastisches Bild der sowjetischen

Seite, in denen Kommandeure und Soldaten der Roten Armee jenseits der

Verunglimpfungen der Besiegten oder der Verklärungen der offiziellen

stalinistischen Historiografie als individuelle Kämpfer auftreten. Oft finden

sich Hass und widerwillige Bewunderung für die scheinbar übermächtigen Deutschen

vermischt mit einem wachsenden Selbstbewusstsein, je näher der anfangs kaum

erhoffte Sieg über die Aggressoren tatsächlich rückte. Überraschend wirkt dabei

auch der hohe Stellenwert, den die sowjetischen Soldaten der kommunistischen

Partei in durchaus authentischen Loyalitätsbekundungen zumaßen. Freiwillige

Eintritte bewährter Kämpfer noch während der Schlacht oder unmittelbar danach

waren keine Seltenheit und galten den Betroffenen als hohe Auszeichnung. Fraglos

ist dies insgesamt ein Gegenbild zu den späteren Darstellungen aus deutscher

Sicht, die den Soldaten der Roten Armee gern als das Opfer eines erbarmungsloses

Parteiterrors erscheinen ließen. Trotz aller eindrucksvollen Details im

Einzelnen geben die von Hellbeck erstmals in deutscher Sprache präsentierten

Protokolle allerdings keine Veranlassung zu einer grundsätzlichen Neudeutung der

Schlacht. Stalingrad bleibt nach wie vor das bedrückende Symbol diktatorischen

Größenwahns, operativer Blindheit und leichtfertiger Überschätzung der eigenen

Kräfte. Es war fraglos ein sowjetischer Erfolg, aber mehr noch eine deutsche

Niederlage und ein strategischer Offenbarungseid Hitlers und seiner Orden

geschmückten Generalität, deren vormaliger Glanz in den vollgeschissenen Kellern

der zerbombten Wolgametropole am 31. Januar 1943 sein ernüchterndes Ende fand.

|

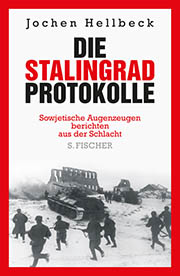

Jochen Hellbeck |

||

|

|

|||